新发现 | 陕西西安北宋范氏家族墓地考古收获

邠州范氏家族是北宋时期陕西名门望族之一,该家族中有两位人物在《宋史》中有传,一为范祥,一为范育。据传记可知范祥字晋公,进士及第,曾通判镇戎军,权陕西转运副使,提举陕西缘边青、白盐,陕西制置解盐使,为北宋盐法改革和西北御边做出了突出贡献,并得到知开封府包拯荐举和洮、渭百姓肯定。范育为范祥之子,字巽之,举进士,为泾阳令,后以养亲谒归,从张载学,曾奉旨行边、出使河东,往鄜延议画宋夏地界,累官至户部侍郎,南宋绍兴中采纳其抗论弃地及进筑之策,赠宝文阁学士。2022年底至2024年,西安市文物保护考古研究院配合城市基本建设,于西安市长安区韦曲街道北里王村北发现了范氏家族墓地,取得了重要收获。2025年1月13日,西安北里王北宋范氏家族墓地入选“2024年度陕西六大考古新发现”。

陕西境内继蓝田吕氏家族墓园之后又一北宋士大夫阶层大型家族墓地

范氏家族墓地距离北宋京兆府约8千米,地处洪固原西北边缘的缓坡地带。整个墓地可分为东西两大区。东区5座墓葬均坐东朝西,规模较大的3座墓葬(编号M1071、M1008、M470)基本呈品字形分布,其中M470墓主为宋故陕西制置解盐使、尚书度支员外郎范祥和夫人苏氏,M1071墓主为范祥父母范忠恕和刘氏。西区墓葬较多,由南北两个小家族墓区和两侧的祔葬墓组成。小家族墓区内墓葬皆坐北朝南,其中北区小家族墓区有墓葬7座,自南向北分为四排,2座出土有墓志,编号为M434、M417,墓主分别为范祥长子范褒夫妇、范褒长子范煇夫妇。南区小家族墓区有墓葬8座,自南向北分为三排,其中6座出土有墓志,编号为M392、M251、M391、M378、M345、M360,墓主分别为范育长子范涉夫妇、次子范锡夫妇、季子范均、范锡长子范瑞、次子范衮、第三子范秬夫妇。北区的东西两侧有10座东西向小型墓葬,其中东侧6座坐东朝西,西侧4座坐西朝东,这批墓葬埋深较浅,规模较小,砖棺床和棺痕尺寸窄小,大多无随葬器物或只随葬一两件器物,推测为范育家族未成年人祔葬墓。

M378范瑞墓墓室内随葬品

范氏家族墓地保存较完整,排列有序,出土器物丰富,是国内仅次于蓝田吕氏家族墓园的北宋士大夫阶层大型家族墓地,也是近年来北宋考古的重要新发现。

展现了范氏家族的兴衰历程,是北宋后期国家和社会发展的缩影

本次发掘的30座墓葬中有10座纪年墓出土了19方墓志,根据墓志记载,可以确定范氏家族墓地至少从北宋仁宗庆历七年(1047年)延续至徽宗宣和五年(1123年),使用超过77年,葬有范氏家族自范忠恕起,包括范祥、范褒、范锡、范瑞等五到六代人,时间跨度涵盖了整个北宋后半期。范氏家族在北宋前期为邠州三水人,仁宗朝时,范忠恕因仕宦举家迁往京兆万年县,遂成为樊川范氏。该家族自范祥进士及第,步入仕途开始兴起,至范育历官至户部侍郎达到顶峰。元祐八年,随着范育、范涉、范均父子三人在五个月之内相继离世,标志着范氏家族开始由盛转衰。到了北宋末年,该家族男性成员多英年早逝,导致子嗣凋零,范氏家族快速走向了衰落,淹没于历史长河中。

范氏家族成员的仕宦多集中于北宋熙河、泾原、环庆、秦凤、鄜延、永兴军等西北六路,为北宋后期西北地区的社会治理做出了突出贡献,也为北宋西北御边、熙河开边、收复青唐等发挥了重要作用。范氏家族的发展兴衰与北宋后期的国家命运紧密相连,是北宋后期国家和社会发展的一个缩影,对于我们理解“家国一体”有一定的启发意义。

M378范瑞墓出土铜镜

M391范均墓出土玻璃杯

多样的墓葬形制和丰富的出土器物代表了北宋士大夫阶层的精神追求

本次发现的范氏家族墓葬形制多样,有长斜坡墓道(带过洞、天井)土洞石椁墓、竖穴墓道土洞石椁墓、竖穴墓道砖壁土洞墓、竖穴墓道砖室墓、竖穴墓道土洞墓等。其中M470为长斜坡墓道土洞石椁墓,墓葬总长26.2米,墓道中有四个过洞和四个天井,土洞墓室高达4.36米,分为上下两层,上层放置随葬品,下层放置棺椁,棺椁置于下挖的土圹内,土圹底部比墓道底部深1.1米,此类墓室上下两层结构在宋代墓葬中较少见,多出现于高等级墓葬中,与北宋韩琦墓和富弼墓有异曲同工之处。M251和M434在墓道的一侧掏挖有偏洞室,形制特殊,推测是夫妻合葬或墓室改建时所形成的,具体原因和作用有待进一步探讨。综合来看,多样的墓葬形制既有对汉唐时期丧葬制度的选择性继承,也有为满足时代需求而进行的创新与变革。

M470 范祥夫妇墓葬

范氏家族墓地出土器物丰富,有陶、瓷、铜、铁、锡、金银、玉石、骨、漆木、玻璃等各类器物500余件,涵盖了饮食器、化妆及装饰品、文房用具、礼器、镇墓类器、日用杂器等多个种类。其中瓷器出土量最多,以M378、M434、M967三座墓为主,有耀州窑瓷器,也有景德镇湖田窑等窑口的瓷器。值得关注的是,茶具、酒具、文房用具在多数墓中都有出土,反映了北宋文人士大夫的清雅趣尚。

M434范褒夫妇墓墓室上层随葬品

M378范瑞墓出土瓷器

M392范涉夫妇墓出土器物

M378范瑞墓出土器物

墓地丧葬观念蕴含了传统儒家思想和北宋关学理念

范氏家族墓地经过东区和西区两次规划,两区墓园既各自排列,又有紧密联系。西区墓园内的小家族有相对独立的墓区,小家族墓地内以父前子后、嫡长子为核心,次序排列。整个墓地的排列体现了传统的宗法制度、昭穆制度。发掘的纪年墓葬多为夫妻合葬墓,有双人合葬,也有三人合葬,夫妻双人合葬的为男左女右,夫妻三人合葬的为夫居中,前夫人居左,继夫人居右,这些葬制都体现了北宋“夫为妻纲”、“以左为上”的礼制观念。苏昞撰《范瑞墓志》载“昔在熙宁间,子张子(张载)以德盛道尊,倡古学于关中,当时士大夫皆知所宗,尚如吕和叔(吕大钧)、与叔(吕大临)、求思(吕大观)昆仲、范巽之(范育)、薛景庸(薛昌朝),与予家兄弟常造其门”。范祥之子范育作为张载门生,继承了关学“以易为宗,以中庸为的,以礼为体,以孔孟为极”的核心理念。范氏家族治家之道及墓地所蕴含的丧葬观念,是儒家思想和关学理念的学以致用,特别是墓志所体现的“循古礼为倡”,以婚丧礼仪作为载体,构建了有利于家族和谐、社会稳定的家国治理方式。实际上范氏家族自范忠恕起,皆以儒学为业,勤勉为官、礼仪治家、仁义交友,将忠孝和仁义礼智信的价值观贯穿于家族发展之始终,是中华优秀传统文化的继承者、倡导者和践行者,对当地百姓思想体系构建和关中民风民俗建设起到了引领和示范作用。

M251范锡夫妇墓葬

为陕西名门望族和士大夫阶层综合研究提供了条件

范氏家族墓地出土的19方墓志信息量大,不仅有利于北宋邠州范氏家族的研究,也有利于北宋职官、荫补等制度的研究。范氏家族墓地的发掘将北宋陕西几大士族系联起来,为北宋陕西名门望族和士大夫阶层的综合研究提供了条件。据墓志可知,范氏家族和武功苏通家族(后徙居邠州三水)、凤翔阎询家族、临潼韩奉先家族、长安种世衡家族、长安李復家族、长安王振家族、万年周寔家族、蓝田吕氏家族、邠州张舜民家族、周至赵瞻家族等或为姻亲,或为同乡,或为同门,或为同僚,或为友人。特别是范氏家族和蓝田吕氏家族尤为交好,两家同为关中楷模,范瑞墓志云“及于经术古制,而吕范之家推之”,从范祥至范瑞,范、吕两家四代为友,共同在关中倡导关学,使关中民风民俗为之一新。另外,我们也从墓志获知,范氏家族与洛阳邵雍家族也有交往,著名的《邵氏闻见录》的作者邵伯温也因此为范瑞书写墓志文并题盖。

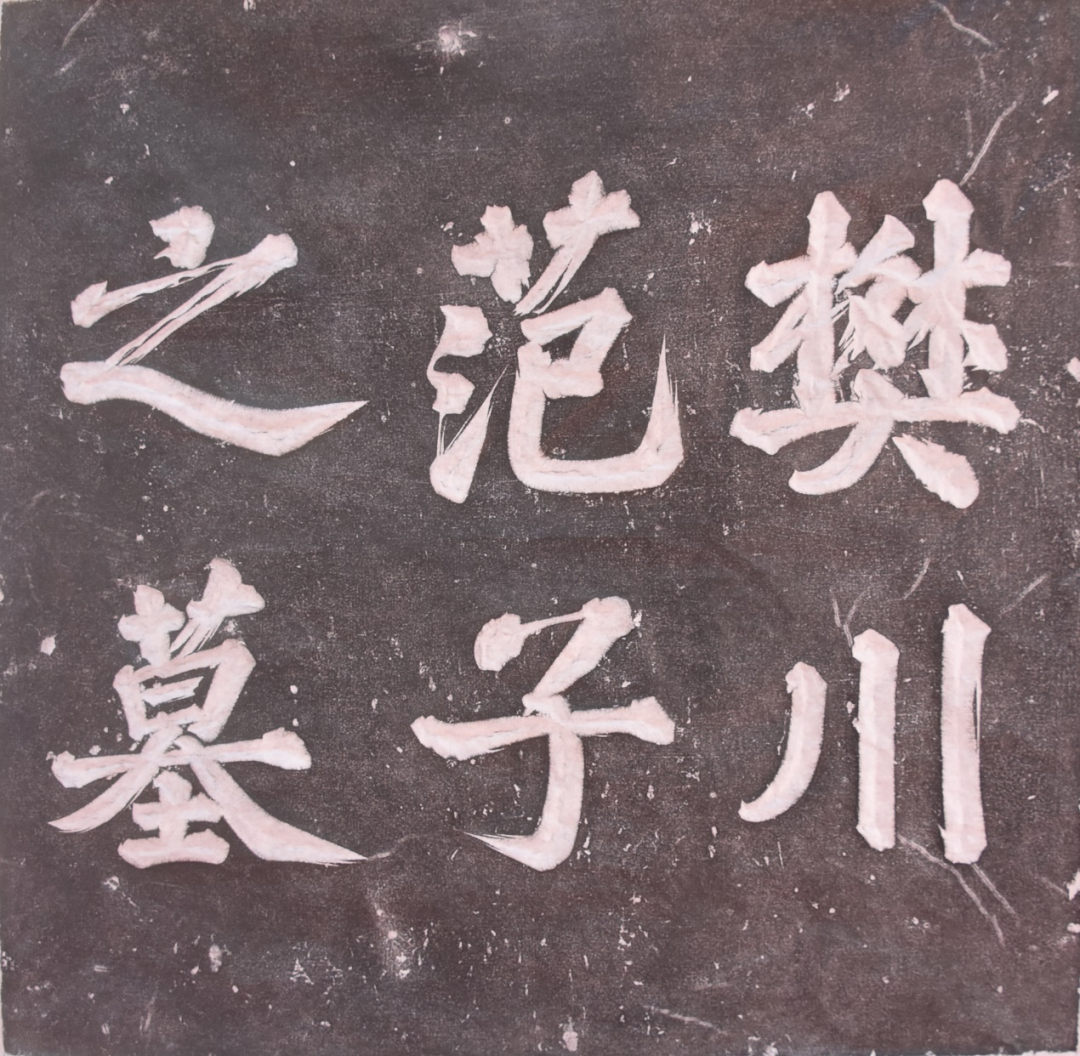

M378范瑞墓志盖拓本

李辅国等神道碑的出土是唐代碑刻资料的意外收获

值得注意的是,本次发现的范氏家族墓地中有两座墓使用了石椁葬具,分别为M434和M470,石椁板多由神道碑裁切而成,部分椁板上残存文字以及神道碑的圭形碑额和两侧的高浮雕龙爪图案。其中M434盖板中有一块为唐代李辅国神道碑残碑,该碑由潘炎撰,张少悌书,与高力士碑、志撰书人相同。碑文明确记载李辅国先祖为陇西人,本名静忠,唐肃宗至德初年依制改名护国,又改为辅国,从内容来看,除了上部三、四排字被裁切以外,其余部分保存基本完好,可与两唐书《李辅国列传》相印证,为我们展现了唐代第一个封王拜相权宦的五十九年人生。M470石椁底部中间条石上残存有“景龙中西域羌胡或谋背”等文字,经查阅文献可确定为唐代孙逖撰写的韦虚心神道碑。另外 M434东隔板上残存有“隐化于京兆长兴之里第”,M470一块盖板有“大唐故右卫将军银青光禄大夫”等字样,也可确定为唐代神道碑,惜文字经打磨后漫漶不清,具体内容不详。这些神道碑的发现为唐代神道碑的遗失提供了一条新线索,是唐代碑刻资料的意外发现。

M470范祥夫妇墓石椁结构