择一事终一生 她在天图修古籍

在天津图书馆,数十万册历史文献静静地躺在书架上,这些历经千百年的古籍在岁月变迁中出现了各种伤痕。古籍修复师如同医生,以仁心妙手为这些千年古籍 " 续命 "。他们是古籍的守护者,以纸绢为媒,穿越时空与古人对话。

最近,第六批国家级非物质文化遗产代表性传承人名单公布,天津图书馆古籍保护中心办公室主任万群当选为国家级传承人。

" 通过我们的手,让古籍延续生命,这是一种何其幸运的工作。" 万群说,对古籍的敬畏之心让她在这条道路上坚持了三十余年。

一个需要耐得住寂寞的工作

天津图书馆古籍保护中心工作室内很安静,一边是毛笔、镊子、针锥、宣纸、敲书锤构成的 " 工匠 " 场景;一边是拉力仪、撕裂度仪、显微镜等精密仪器组成的科技画风。

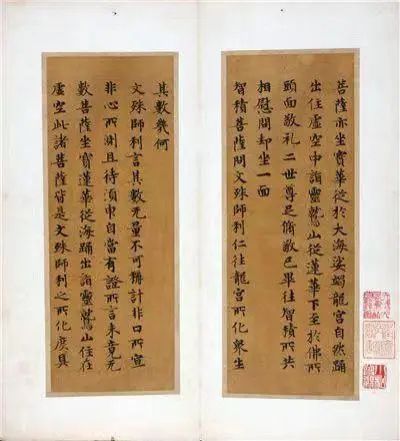

几位古籍修复师全神贯注地进行着修复工作。万群走进工作室,与徒弟王笑熙讨论正在修复中的清代《钦定全唐文一千卷》。

古籍的部分页面破损严重,很多地方残缺,师徒决定用衬纸为古籍加固的修复方式。万群用镊子轻揭起一张泛黄的书叶,摆放到工作台上,将一张衬纸铺在上面,毛刷蘸上特制的浆糊轻刷衬纸。

" 这都是文物,不允许有任何失误,这是对工作的负责,更是对千百年文化的敬畏。" 万群说。

天津图书馆现藏历史文献共计 50 余万册,书籍传世经久,期间虫蛀鼠啮、水渍雨浸、天灾人祸,翻检披阅,都会伤损书籍,为了让古书起死回生,图书馆的 12 名古籍修复师日复一日沉浸在书本中。

古籍的修复理念遵从最小干预原则,尽量保留书本的原样。对每一本古籍进行修复前,修复师首先要查看并记录古籍的破损情况," 一书一议 " 制定修复方案后,才能进行拆页分解、清洗、配纸、修补、捶平、修剪、压实、装订复原等 20 多道工序。

仅一个捶书的工序,就要求反复练习才能掌握力度," 敲书锤落下的位置、捶书的力度、捶到什么程度都有讲究。如果捶得过重,书叶修补处会发亮,就说明已经将书叶捶伤。" 万群说。

又如,虫咬、鼠噬等 " 伤口 " 在古籍修复中常见,但 " 伤口 " 大小、深度不一,修补方式也不尽相同。再如,对古籍装帧复原时,如何在原本残断的丝线上接上新的丝线,并将线头藏于书中?这些都需要综合运用各种修复技法和经验。

修复古籍是一个需要耐得住寂寞的工作 , 即便是窗外喧嚣 , 这里依旧岁月悠长 , 一部书少则数册 , 多则几十册 , 要一页一页地按照工序修补。一人一天只能修几页 , 碰上破损严重的一两天才修一页……

和古籍 " 结缘 "

万群和古籍的缘分从 1987 年开始,当年,她中专毕业后进入天津图书馆,被分配到古籍部,主要从事古籍的编目整理。

当时的古籍部坐落在承德道一处老房子里,部门里都是老先生,万群是最小的员工。

那时的万群是一个刚毕业的女孩,性格活泼开朗,做事干脆麻利,但只要走进古籍部,看着老先生们各自忙着整理编目古籍,特别沉静安详,就会觉得进入了另一个世界。

" 那时没有电脑,全凭脑子记忆,老先生们能如数家珍讲述每一本古籍的来龙去脉,有一次我要找一本书,一位老先生马上告诉我在第几层架子的哪个位置,图书馆有那么多书,他能马上说出一本书的位置,一定是基于对古籍的了解和认真的工作态度,当时觉得他的身上发着光。" 对老前辈的敬仰,让万群对这份工作充满了敬畏。

在古籍部工作了 7 年,1994 年,出于对古籍修复保护的需要,天津图书馆要挑选出一名员工到国家图书馆学习古籍修复技术 , 学成后专门从事古籍修复工作。手巧又年轻 , 还能静下心来,万群因此被选中。

就这样,万群开始师从国家非遗古籍修复技艺传承人杜伟生 , 学习古籍修复;师从装裱大师张平 , 学习裱画技艺。

经过半年学习,万群回到天图,作为当时唯一的古籍修复师开始了工作。" 图书馆给了我很多机会 , 使得自己的手艺有了很快提升。仅‘齐栏’这一道工序 , 就需要不下 1000 本书的大量实践。修复是一个手艺活儿 , 熟练程度很重要。"

万群从简单的修复开始,一边修一边研究,遇到难题就坐上火车去北京找老师请教,听说哪里有修复古籍的项目就前往观摩学习。古籍修复师必须博闻强识,不仅要关注技术层面的问题,还要深入了解古籍的历史和文化背景,博览群书成为了万群的日常。

修书、学习,日复一日,万群在天图修书的过程中一点点成长。

敦煌遗书残片重拾原貌

时至今日,万群已经很难说清楚自己究竟修了多少书。从她手中经过的 , 有收藏大家周叔弢捐赠天津图书馆的敦煌文献、宋元刻书残叶 , 也有距今 300 多年清朝康熙年间的《盘山志》……

在万群修复过的古籍里 , 印象最深的就是敦煌文献残片的整理修复。

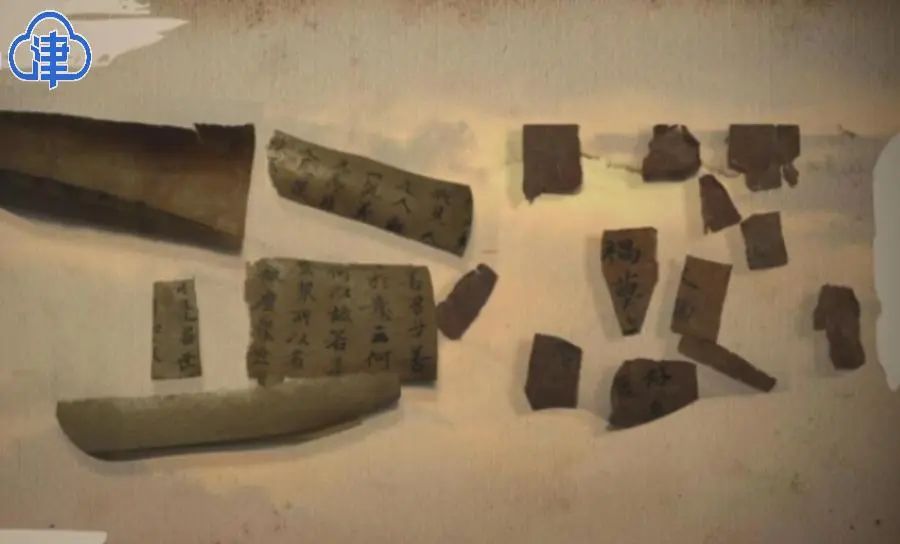

这批残片当初得自古籍、文物收藏家周叔弢先生的捐献,残片虽然仅有 200 多件,总量不大,但时间跨度达 600 多年,是研究敦煌遗书流散史与敦煌学史难得的史料。

为了 " 挽救 " 这些残片,2011 年,天津图书馆与国家图书馆合作开展的 " 敦煌遗书残片修复项目 " 正式启动 , 万群被任命为总负责人。

多年工作经验,经万群手修复的各类古籍珍本达上千种。尽管如此,当敦煌文献残片出现在面前的时候,万群还是颇为震撼。" 这些残片出现氧化、变形、粘连、微生物损害、褶皱等情况,书页扭曲变形,损坏非常严重。"

修复的难度比想象的更大 , 经过研究,团队决定采取传统的修复技艺,宗旨就是 " 精细慢 " ——每一个虫洞、每一个孔眼、每一个撕裂的部分,都把它补缀完好。

修复的第一步是选纸,找到适合修复的古纸是古籍修复成败的第一步,也是最重要的一步," 纸张一糟就会变薄,或者说纤维絮化,为修复敦煌文献找到合适的纸是有很大难度的。" 万群记得,当时在天津图书馆,翻遍库存的几十种纸张,没有一种适合。此时,国家图书馆伸出 " 援手 ",无偿提供了馆藏的 " 乾隆高丽纸 "。

解决了纸张的燃眉之急后,接着就是拼接粘合。大大小小 200 多片碎片,需要一片片粘合好,在用镊子夹取残片的时候要特别掌握好力度,稍有不慎就会对残片造成二次伤害。" 在拼接的时候,我们必须戴口罩,动作也是极轻的,身边还不能有人走动,生怕动作大了带起一阵风。"

在修复的过程中,万群发现了一个奇怪的现象——在一些残片的背后,出现了一些粘贴的补纸。经过判断,这是古人曾经对古籍做过的修复。这层补纸到底该不该揭下来?揭下来会不会使残片受到伤害呢?万群前往国家图书馆,向自己的老师、国家图书馆古籍修复专家杜伟生求教。

专家们经过反复论证后一致决定,尝试解开残片背后补纸的秘密。大家反复进行了多次试验,将一张张残片背后的补纸慢慢揭起,惊喜地发现,原来这补纸上是有字的!

这些补纸原来是残损的佛经,被古人再次利用进行修补。此时,一个念头在万群的脑海闪过,既然补纸也是经书的一部分,它跨越千年而来,是不是也要给它们一个重新 " 亮相 " 的机会呢?于是,这些补纸也被修复出来,丰富了敦煌藏品的数量。

那些年,敦煌遗书残片是天津图书馆古籍修复工作的重中之重,万群几乎把所有的精力都放在了,古籍修复实验室里,最早来最晚走的那个人总是她。

2019 年,敦煌遗书残片保护修复工作全部完成,266 片敦煌遗书残片重拾原貌,被完好地封存进了天津图书馆善本书库。

修书人的敬畏心

从事古籍整理与修复工作已 30 多年,对万群来说,古籍修复不仅是一门技艺,也是一种修行,她常以 " 修书、修身、修性情 " 告诫自己," 前辈老师多年的言传身教,给了我‘修书其实就是在修心’的理念,我会把这种精神传给我的徒弟们 "。

2000 年 , 天津图书馆开始招聘培养专业古籍修复人员,如今,古籍修复组有着 12 人的团队,其中三分之二是 "80 后 "。这些年,除了重点项目的跟进,万群的主要精力都放在了带徒弟上。

此外,万群还奔波于全国各地,以口耳相传的师带徒方式教学。在万群的言传身教下,年轻的修复人员掌握了一定的古籍保护专业知识和技能 , 逐步缓解了专业修复人员少、待修待补古籍工作量大的问题。

从事古籍修复最重要的是什么?万群总在思考这个问题,她告诉学徒们,这不仅仅是一份工作,最重要的是对古籍要有敬畏之心。

" 古籍浩如烟海,我们有幸能走近它,通过我们的手延续它们的生命,这是何等的幸运。" 万群认为,每本古籍都不仅是一本书,而是联通古今文化的重要介质,浓缩着千百年历史和文化的记忆,应谨慎对待。择一事,终一生,在故纸堆中研究实践三十余年,万群对古籍修复的热爱如初。