鸮尊对望 看·见殷商

甲骨文中,商人自称“大邑商”。他们创造的王朝持续了500余年,历经17代31个王。由商回望,上接1000年文明汇集;由商开始,下启3000余年连续不断、多元一体的文明格局。今天开始,“看·见殷商”展览正式对公众开放,全国28家文博单位携338件(套)文物在北京大运河博物馆(首都博物馆东馆)揭开面纱,重现这段群星璀璨的文明。

观展亮点

“双胞胎”鸮尊

身高体重有差别

当下最火的两件展品,非两对青铜重器——妇好鸮尊和青铜亚丑钺莫属。此次展览中,两对“兄弟”实现时隔50年首次重聚。

展厅里,中国国家博物馆和河南博物院藏的两件鸮尊各享一个展柜,一左一右,双“鸮”合璧。它们双翅并拢紧绷,双脚并拢,四趾抓地,尾巴下垂,身上还披着极繁风的“外衣”——云雷纹、饕餮纹、羽翎纹、盘蛇纹、鸮纹、蝉纹等精美纹饰遍布。每只鸮的后脑勺上都有两个盖钮,造型是立鸟和龙。

两只“猫头鹰”挺胸抬头,互望彼此。它们的形制、纹饰、铭文基本一模一样,简直就是一个模子里刻出来的“双胞胎”。轻触展柜上的互动屏,可以从它们的体检报告中看出细微差异:国博鸮尊高45.9厘米、重16.7千克,立体感更强;豫博鸮尊高46.3厘米、重16千克,线条更纤细精致。

两只萌态可掬的“猫头鹰”故事广为人知,在商代,鸮被视为“战神”的象征。但鲜少有人提到的是,包括它俩在内的安阳殷墟妇好墓出土文物,集体“修订”过史书。

1976年,考古工作者在河南安阳殷墟宫殿区发掘了一座南北长5.6米、东西宽4米的古墓。400余件铜器、200余件青铜礼器、近600件玉器,还有石器、骨器、陶器、海螺等1900余件随葬品。

不凡身份的墓主人是谁?时任殷墟考古队队长的郑振香曾经回忆:“出土的铜瓿底部正好有俩字。我一看,哎,是妇好。”就这样,中国有据可考的第一位女将军,被1949年以来我国第一位女考古学研究员隆重请到了台前。

通过这座“殷墟宝库”和殷墟出土的1万余片甲骨,妇好的形象生动起来。她是备受商王武丁宠爱的王后,也是所向披靡的女战神,甲骨文记载了她曾统率1.3万人的军队,征伐西北方的羌国。

但翻遍《史记》《尚书》《竹书纪年》等史书,难觅“妇好”二字。有专家推测,史书中记录的武丁宰相傅说就是妇好,只是数千年来一直被误读。

“表情包扛把子”

面目狰狞是为震慑敌人

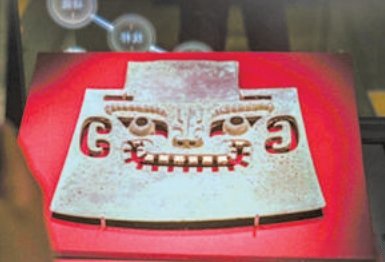

另一对“治愈系”明星文物——山东博物馆藏的亚丑钺、国博的兽面纹铜钺,在展览中团聚。兄弟俩上一次会面要追溯至出土时,两件文物同时出土于山东青州苏埠屯遗址1号商墓——迄今为止除安阳殷墟以外规模最大、规格最高的商代墓葬。

仔细看,兄弟俩一个方脸、一个长脸,均是浓眉大眼、高鼻梁、方下巴,嘴角上扬,外加“城墙垛口式”的牙齿,活脱脱一对咧嘴大笑的脸。其中,长脸的兄弟因脸颊对称刻有“亚丑”二字,故得名“亚丑钺”。“亚”字在商代具有重要意义,是亚旅、众大夫或武官之称。“亚丑”铭文的发现,证明了一个部族的存在。

如今,因其呆萌的造型,亚丑钺被称为文物界的“表情包扛把子”,更有网友戏称它为“青铜版海绵宝宝”。然而在3500多年前的商代,兄弟俩可都是正儿八经的礼器。当时的工匠在钺的器身上,用透雕的技术雕刻了一个狰狞的人面兽像,商人用这种夸张的兽面纹震慑敌人。

包括这对青铜钺,官方发布的54件重点展品中,至少8件重器只能与观众小聚即离,其中,已经亮相的牛尊、湖北省博物馆的铜鼓,将分别展出至5月25日和6月8日。

妇好鸮尊、亚丑钺短暂团圆后,豫博鸮尊将于5月29日回乡,山博亚丑钺的归期尚未确定。国博收藏的两件重器将“值守”全展期。

当然,还会有“新朋友”不断到访。铜制手形器将从5月27日开启京城秀,展出至6月5日。它被网友亲切地称作“青铜手”,状似小孩右手,呈微曲半握状,五指微伸,指尖圆滑,指关节清晰可见。腕部中空,内残留碳化木柄。手背之上装饰半个兽面纹。其功用有“假肢”“权杖”“工具”等说法。在它的“老家”殷墟博物馆,很多观众专程打卡,就为了与历史“握个手”。除此之外,目前已经定档的文物还有:象尊,6月17日至7月13日;双面铜人像,7月22日至8月31日;兽面纹扁体筒形觥和兽面纹青铜贯耳壶,7月1日至10月12日。

只展出1周的牛尊

纹饰里至少藏着26个动物

只展出1周的牛尊以纹饰繁缛著称。对着说明牌上的文字,绕着它细数,可以找到至少26个动物。剧透一下:牛眼上面有小虎纹;半蹲下身子,平视牛下颌,两侧分别装饰着鱼纹;绕到侧面找,牛耳下面有小鸟纹……

一件铜首兽刀表面布满红色、绿色的锈蚀,刀身与刀柄几乎等长。其中,刀柄形似一只双耳直立、身躯精瘦的老虎,老虎上翘的尾巴是刀身。展柜里,铜刀凭借老虎的四爪平稳放置。推测这件文物并非商代“土著”。卜辞记载,武丁时期,商人与活动在太行山东西两侧及冀北山地的北方族群有过频繁战事。这把刀带有明显的草原文化特色,可能是战利品,也可能是北方外来文化因素传入殷墟后在当地制作的。

6月中旬要从湖南博物院赶来的“大象”。这尊铜象尊高22.8厘米,宽14.4厘米,长26.5厘米。大象体态浑圆,四肢粗壮,肥耳,垂尾,长鼻上扬,标准亚洲象的模样。象身上也藏着很多动物,比如虎、夔龙、凤鸟等。这其实是一件酒器,象背有口,可以注酒,象鼻可以当流口。商人绝非臆想,而是写实创作。河南简称“豫”,在《说文解字》中的解释就是“象之大者”。大约三四千年前,大象在中国境内广泛分布。后来因为生态不断变化等原因,大象才逐渐南迁。

观展解码

商人的“Deepseek”

现代人有事没事爱问Deepseek,3500多年前,商代人会想着卜一卦,大事小事,事事占卜。他们常将占卜问题或结果刻在龟甲或牛胛骨上,这些文字便成为了我们今天所见的商代甲骨文。占卜内容从年岁丰歉、战争胜负、田猎捕获,到风雨有无、出入凶吉、疾病轻重、妇人生育……无所不问。甚至有时候,连牙疼怎么治,都要占卜一下。

展览中展出了几件珍贵的甲骨。有意思的是,有一件“习刻甲骨”,2010年在安阳出土。正如现代人要“养成”系统,商人占卜也不是轻易就能上手,当时的问卜官“贞人”需要先学会在甲骨上工整刻字的技能,才有资格进行庄重的占卜活动。

这张“草稿纸”上的很多图案,在展出的其余甲骨上也能看到。因为贞人练习的内容集中在常用占卜术语。“草稿纸”的材料也多用废弃的牛肩胛骨或龟甲碎片。这些少量遗存的“习刻甲骨”,为研究商代文字教育、工艺传承及早期书法演变提供了关键实证。

展厅里还有一件带字石璋,上面带有软笔书写的字。这表明殷商时期,毛笔写字已经流行。

展览还打造了全国首个融合体积视频(真人录制拍摄)+仿真体感地板(地面体感仿真系统)+气味系统(嗅觉仿真系统)的VR(虚拟现实)技术,观众可以“走”入殷都祭坛,“触摸”动态甲骨文,成为商文明的守护者。

商人的“美颜相机”

商人长什么样?展览开篇就有一件出土的商代“小王子”——宽面平脸,鼻梁粗大而隆起,眼球微凸,宽嘴微笑。他胸部有“子”字,这是商王的姓。

在古代中国,氏为姓的分支,姓少而氏多。《国语·周语下》说:“唯有嘉功,以命姓受祀,迄于天下”。《通志·氏族略》就有记载,“商始祖偰(契),为舜之司徒,受封于商,赐姓子”。《殷本纪》则记载,“契为子姓,其后分封,有殷氏、来氏、宋氏、空桐氏、稚氏、北殷氏、目夷氏”。

展厅里还有另一件商人头像,更写实。这件安阳殷墟遗址孝民屯墓葬出土的陶质头像,短发,长脸,粗眉,细长眼,细鼻梁,宽翼鼻,阔唇,颧骨微起。专家通过对殷墟中小型墓葬出土的众多人体遗骸统计分析发现,其人种特征与该头像相近。

商人也爱用“美颜”。有喜欢“瘦脸功能”的,一件青铜车車元呈盔形,器身饰有瘦长的人面,浓眉圆目,高鼻梁,蒜头鼻,龇牙状,双耳平展,犄角为特殊折线形。

有喜欢“大眼模式”的,一件青铜人面辅首,镂孔圆眼,宽鼻翼,张口露齿,上下牙各露6颗。

还有自带“磨皮”的。一件商代玉人头像是“侧颜照”,头上戴着高冠。我国已经发现了不少类似玉人,他们可能代表着巫师或祭司。这些精致的艺术品也从一个侧面说明神职人员对于族群的重要性。

观展提示

●展期:5月19日至10月12日

●地点:北京大运河博物馆(首都博物馆东馆)1、2号展厅

●票价:全价票、假日票80元/人,平日票(工作日)68元/人,优待票48元/人,亲子票116元/套。即日起至5月25日限时推出开展特惠票58元/人。观众可通过首都博物馆、北京大运河博物馆官方微信公众号及小程序购票。