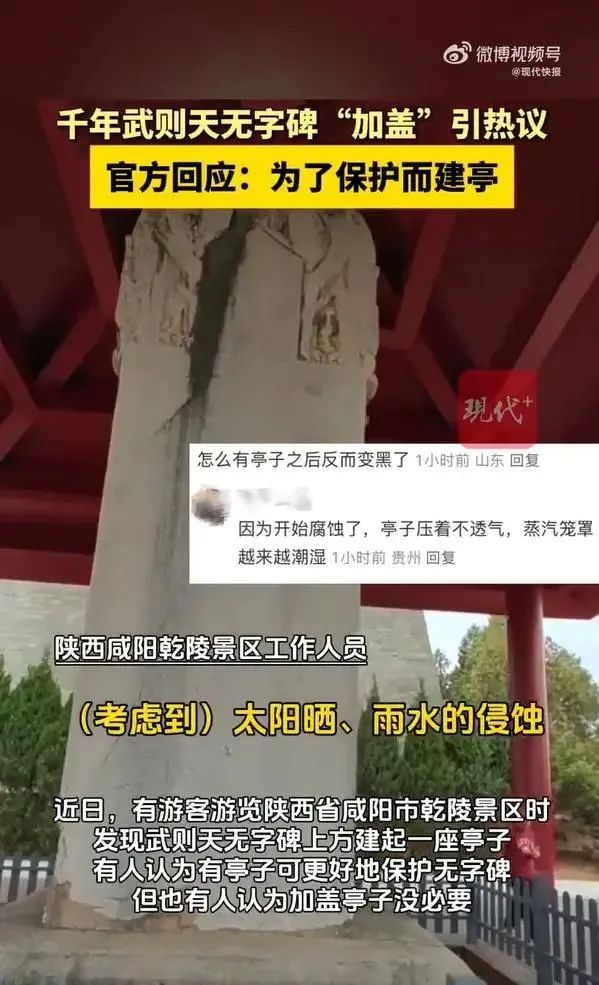

给武则天无字碑“加盖”,到底有没有必要?

▲加盖亭子之后的无字碑。

图/社交平台视频截图

近日,

唐乾陵武则天无字碑“加盖”亭子

在网上引起了很大争议。

有人认为有亭子可更好地保护无字碑,

但也有人认为加盖亭子没必要。

对此,

很多官媒纷纷进行评论,

发表不同看法。

新京报评论

花500万给武则天无字碑“加盖”?

不妨听听专业意见

据现代快报报道,近日,唐乾陵武则天无字碑“加盖”亭子引发热议。有人质疑,建设这座亭子花费了500多万元。对此,陕西省咸阳市乾陵管理处工作人员表示,该建设项目是唐乾陵述圣纪碑、无字碑保护设施及附属周边环境设计,总中标金额为559万余元,并非一座亭子的建设费用。

乾陵管理处称建亭是为全面保护无字碑,初衷无疑值得肯定,但由此也改变了无字碑以天地为背景的文物景观,被不少网友视为“画蛇添足”。除了“加盖”费用不菲外,人们也关注亭子是否能起到全面保护文物的作用?

回顾各类文物保护案例与历史考证,不得不对此次“加盖”之举进行深入思考。

武则天无字碑曾有亭阁建筑存在

从历史规制与考古发现来看,碑亭的建造并非随意为之,且武则天无字碑历史上确有亭阁建筑存在。1995年,陕西省考古研究院对乾陵无字碑碑亭基址的发掘证实,该碑曾建有内外两层碑亭:外层进深和面阔均为三间,推测为唐代原构;内层空间狭小,建筑材料呈现金代特征。

结合史料记载,金代宗室成员、陕西军政长官撒离喝曾于天会年间驻军乾陵附近,见乾陵“殿庑颓然”,遂主持修复工程。天会十二年,他再次拜谒时,乾陵已“绘像一新,回廊四起”。无字碑内层碑亭极有可能正是撒离喝主持修复的成果之一,这也是乾陵历史上由少数民族官员主导的一次大规模修复。

由此可见,无字碑并非从未有亭,但古代碑亭的建造严格遵循规制——唐代原构的宏大规格与金代修复的内敛风格,均体现出不同时期对文物修缮的审慎态度。

每一次“保护”都应是对历史的致敬

如今贸然加亭,不仅打破了历史延续的规制,更忽视了古人修缮时对文物原生状态的尊重。

在文物保护的实践中,也不乏失败案例。沧州铁狮子为防风雨侵蚀建八角亭,却因湿气无法排出加剧锈蚀,19年后不得不拆除;许多庙宇内碑体被加设玻璃罩,反而因潮气聚集加速风化。武当山十二座御碑亭均被加设琉璃顶,看似“保护”,实则改变了建筑原有的比例、色彩与光影效果,造成不可逆的风貌破坏。

这些教训警示我们:文物所处的微环境与历史规制不容轻忽,任何“保护”措施都应建立在充分的历史考证与科学评估之上。

撒离喝修复乾陵时,虽为少数民族官员,却尊重皇家陵园的规制,其修缮行为在史料与考古中均得到验证。反观今日,在未充分考证碑亭原有形制、材质与建造工艺的情况下仓促加亭,不仅可能因环境变化加速碑体损坏,更将永久性改变文物的历史肌理与文化语境。

文物承载着民族记忆与文明密码,每一次“保护”都应是对历史的致敬,而非以现代思维强行“改造”。真正的守护,需要我们以敬畏之心追溯历史规制,以科学态度还原文物原貌,让千年风华在尊重与审慎中永续流传。

▲沧州铁狮子

图源:沧州旧城铁狮子保护管理中心公众号

最小干预和可逆性修缮已是共识

那么,何为真正恰当的保护方式?

事实上,“最小干预原则”与“可逆性修缮”,早已成为国际与国内文物保护领域的基本共识与实践准则。

前者强调在确保文物安全和稳定的前提下,尽可能减少对遗存本体及环境的干预;后者则主张,所有保护性措施应具备可逆性,即在未来随着技术进步或研究深入,相关介入可以被调整或撤除,避免对文物造成不可逆转的影响。

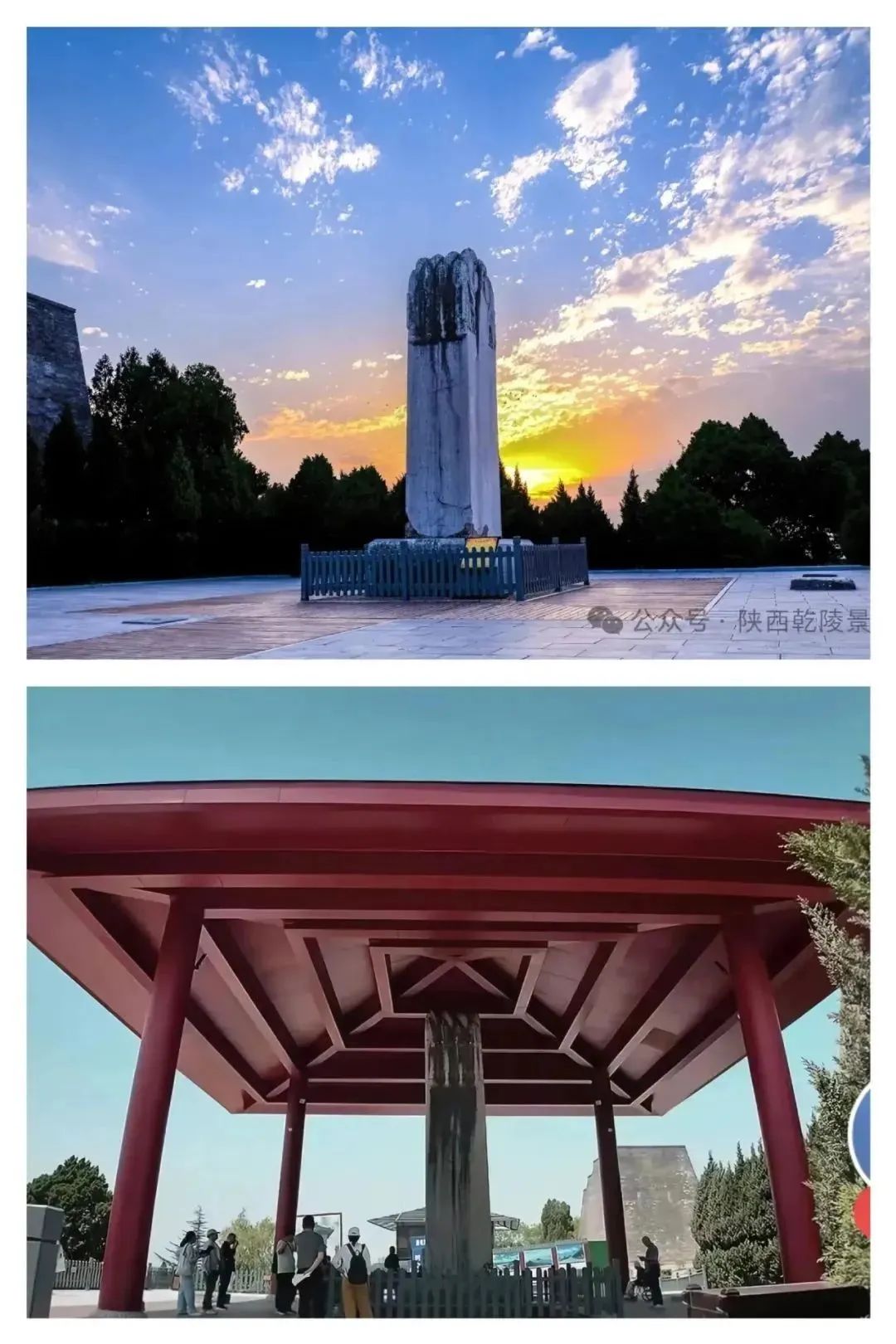

从近期网络上流传的现场照片来看,武则天无字碑上方加建的亭子,无论在色彩、尺度还是造型上,显然未能体现“最大限度保持文物原貌”的原则。

更为关键的是,该项目是否真正立足于“确保文物安全”的前提,以及所加建亭子是否具备应有的可逆性?这一问题,应成为接下来社会各界持续关注的重点。

红星新闻评论

给武则天无字碑加盖亭子,

是不是一种过度保护

据现代快报报道,近日有游客游览咸阳市乾陵景区时,发现武则天无字碑上方建起一座亭子。有人认为有亭子可更好地保护无字碑,但也有人认为加盖亭子没必要。对此,咸阳市乾陵管理处工作人员表示,这个亭子并非随意加盖,而是出于对无字碑的全面保护考虑而专门修建的。由于岁月的侵蚀以及自然环境等诸多因素影响,无字碑面临着多种潜在的损害风险。

平心而论,加亭子从保护的角度来说似乎更好,至少能遮阳挡雨,保护石碑防止风化、剥落等。不过从技术角度来说,这个想法是不是完全成立也值得考量。比如有网友提到,加个亭子或盖子会不透气,导致蒸汽笼罩越来越潮湿,或会加重碑体腐蚀等。

当然,是否会照此发展,仍需进行更加专业的评估和论证。只是从另一个层面看,即使加盖亭子后确有防护作用,但该作用是否“划算”、是否值得牺牲风貌,也是不得不面对的课题。

长久以来,无字碑都是以“顶天立地”的方式立在那里,这符合它所存在的历史情境,也展现了一种开放、宏阔的气象。现在加了一个亭子,其实丧失了些许古朴之美——可以想象的是,游客只要一拍照,就无可避免地拍出文物古迹和后加盖子的混搭,给人的观感难免有些怪异。

无字碑作为一种石制文物,本身具有一定抗风险能力。正如有网友指出,千年风吹日晒都没关系,加个亭子有必要吗?这种说法似乎不无道理,事实上一些长期在野外的文物,也都可以在相当长的时间里经受考验。

更何况,保护其实是没有上限的。比如,相比于加盖亭子,单从保护效果来说,将文物整体移入室内岂不更好?但显而易见这会引发更多反对,因为会带来对文物场景的巨大“牺牲”。

因此,加盖亭子的措施要面对两个层面的质疑:一是措施本身能否有效实现保护初衷,二是文物保护的收益和景致影响的损失是否匹配。这些也正是舆论关注的焦点所在。

当然,部分质疑未见得完全站得住脚,或许只代表了一种“社会意见”。但文物古迹终究是属于全社会的,人们理当拥有发言的权利。对此,相关部门不妨进一步做好信息公开和释疑说明,向人们阐释如此保护的必要性和合理性。

如果能在考虑这种社会情绪的基础上,尽可能选择一种两全的方案,既实现保护,也关照人们对历史古迹的观感,那就是更理想的结局了。文物保护不只是保护文物本身的完整性,文物如何存在于公共空间,如何以最贴近历史的形式讲述故事,同样也是题中之义。

正观黄河评论

千年武则天无字碑加盖儿,

是护还是毁?

“别让保护成为枷锁,科学论证才配得上千年遗产”

近日,有游客游览陕西省咸阳市乾陵景区时,发现武则天无字碑上方建起一座亭子。有人认为有亭子可更好保护无字碑,但也有人认为加盖亭子没必要。

对此,陕西省咸阳市乾陵管理处工作人员告诉现代快报记者,这个亭子并非随意加盖,而是出于对无字碑的全面保护考虑而专门修建的。后续会持续关注亭子对无字碑保护效果以及游客参观感受的反馈情况,如有需要,会进一步研究优化措施。

此外,企查查APP显示,乾陵管理处曾对唐乾陵述圣纪碑、无字碑保护项目进行招标。北京凯莱斯建筑工程有限公司以559.6386万元中标保护设施项目。

武则天无字碑屹立千年,碑身出现细微裂缝,部分纹饰也已模糊不清。从对国家级文物保护的角度,加盖亭子应该能为其遮蔽风雨,延缓风化。然而,网友的担心不无道理,保护无字碑一定要加盖亭子吗?数百万修缮费花得值吗?

一方面,无字碑不但直指天地、形制宏大,尽显女皇霸气,又“一字不铭”,有意留下空白,给予后人无限遐想。加盖亭子,且亭子距离碑顶仅2米,很可能破坏历史氛围和艺术表达。于其悠远厚重的历史感和沧桑感而言,加盖一座红亭,究竟是“护”还是“毁”?

另一方面,加盖亭子,是否会因水汽蒸发到亭顶散不出去而导致文物潮毁?这不免让人想到河北沧州铁狮子的命运。亭子建好又拆,几番折腾“越玩越坏”,根源于不成熟的文物保护和施工措施的不当,主管部门难逃其咎。现实中,还有不少保护性破坏、好心办坏事的例子。

让文物免遭折腾,本身就是对文物的一种抢救和保护。如果给无字碑加盖亭子这件事,已经过审慎考虑,那么相关单位不妨作出解释,以道理打消公众顾虑,以事实完善保护方案。无论是官方还是民间,都对无字碑的命运寄予着厚望,所以,保护工作需要各方共同参与和努力,才能让文物得到妥善保护的同时,将历史风貌完整传承下去。

人们对文物的喜爱,现已从浅表的观览上升到对古文明的敬畏和景仰。更需用文明回馈文明,用科学延续文明。有的石碑因字迹模糊,而套上了玻璃罩保护,那么对于武则天无字碑,除了修亭就没有别的保护方法吗?

珍惜、保护无字碑是今人感恩的应有之义。别让保护成为枷锁,科学论证才能不辜负千年遗产。

▲武则天无字碑“加盖”前后对比图