新发现 | 江苏苏州北园遗址考古发掘收获

项目概况

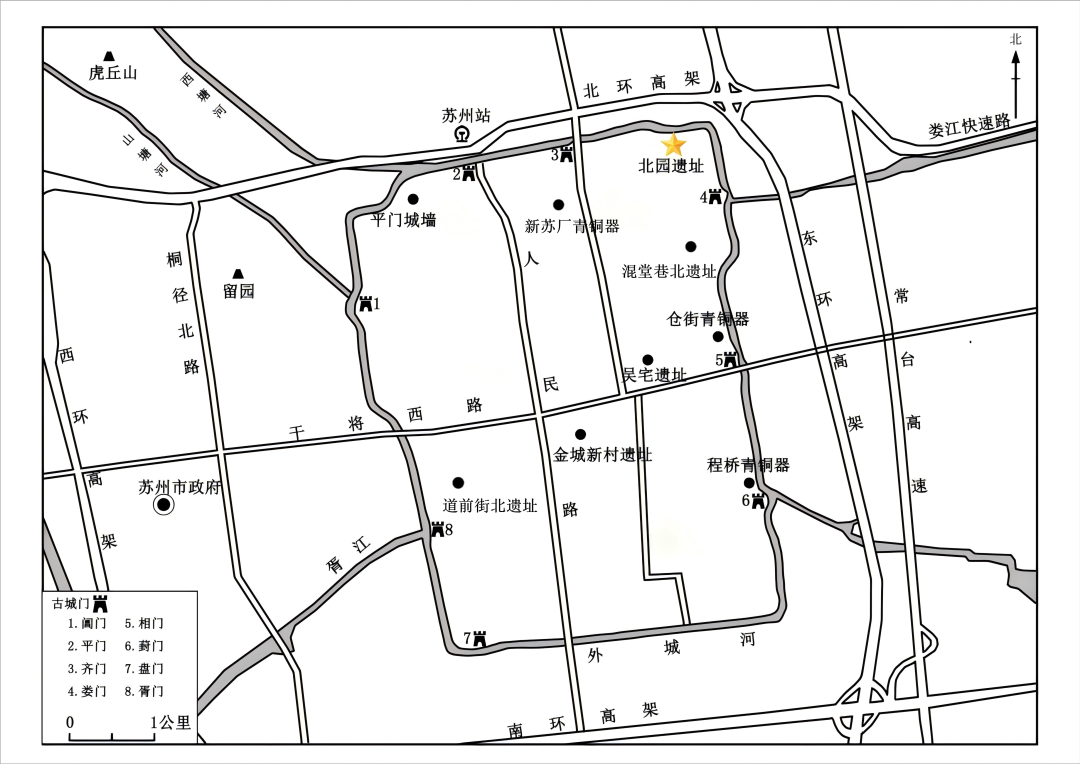

北园遗址位于江苏省苏州市姑苏区平江街道北园新村西侧、北园路北侧,处在苏州古城区东北隅,北侧紧邻现存古城墙北段,西南距位于子城区域的金城新村遗址约2.5千米(图一、二)。

图一 苏州古城现状区位示意图

图二 遗址位置示意图

为配合古城区基本建设,2023年秋冬遗址所在地块开展前置考古调查勘探发现文化遗存。经国家文物局批准,2024年4月起,苏州市考古研究所对遗址开展发掘,取得丰富考古成果。

发掘表明,北园遗址是苏州古城区一处自商周延续至明清时期的重要遗址,共计清理灰坑、灰沟、水井、柱洞、墓葬等遗迹1500余处,其中水井450余口,出土陶、瓷、铜、玉、石、漆木、骨角、建筑构件等各类器物2000余件(组),大部分遗迹、遗物属东周秦汉时期。(图三)

图三 发掘区航拍照(右为北)

主要收获

(一)地层堆积

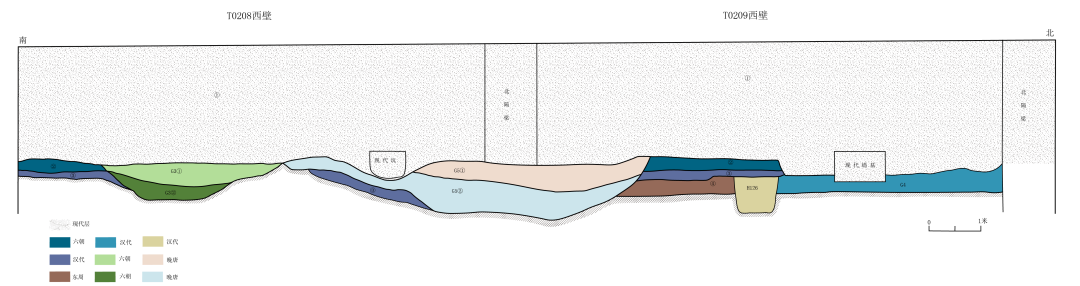

遗址遭历代扰动和现代破坏严重,地表覆盖厚度超过2米的现代扰乱堆积,仅发掘区西部文化对接稍好,现以T0208、T0209西壁连续剖面为例介绍如下(图四):

图四 T0208、T0209西壁剖面示意图

①层:灰黄色土,厚2.2~2.45米,较疏松,层内各时期遗物混杂,包含泥质灰陶、印纹硬陶、原始瓷、绳纹瓦、青瓷、青花瓷等残片,以及较多的砖混建筑墙基、水泥管道、回填渣土,系现代扰乱堆积。

②层:灰黄泛绿色土,厚0.14~0.28 米,疏松湿黏,包含物丰富,有黑皮陶、印纹硬陶、原始瓷、绳纹筒瓦、板瓦、灰陶砖以及青瓷碗、罐、钵、器盖等残片,为六朝堆积。

③层:灰褐色土,厚0.36~0.4米,较疏松湿黏,包含物丰富,可辨有泥质灰陶、红陶罐、钵、盆、夹砂红陶釜、印纹硬陶罐、原始瓷碗、绳纹筒瓦、板瓦、卷云纹瓦当等残片,为汉代堆积。

④层:黄褐色土,夹杂较多锈斑及青灰淤斑,厚0.8~ 0.36米,土质较致密,包含物丰富,可辨有黑皮(衣)陶罐、豆、夹砂红陶鼎足、印纹硬陶罐、原始瓷碗等残片,为东周堆积。

④层以下为淡黄色夹杂少量褐色锈斑土,致密紧实,饱水湿黏,脱水龟裂,无包含物,判断为生土。生土面海拔约-0.2米。

(二)后马桥文化遗存

未发现文化层,遗迹有水井1口。

J16,土坑井,井口平面近圆形,斜直内收壁,底较平。井内填青灰淤土,细腻湿黏,井底部出云雷纹寰底硬陶罐、绳纹寰底灰陶罐各1件。井口径1.32、底径0.98、深2.8米。(图五)

图五 J16及出土陶器

(三)东周遗存

东周时期水井、灰坑、灰沟等遗迹分布广泛,存在众多叠压打破关系,水井中出土罐类汲水器大都较完整,灰坑、灰沟中遗物种类丰富,黑皮(衣)泥质陶器、原始瓷器、印纹硬陶器及板瓦、筒瓦共出,器物组合丰富而清晰。

J259,土坑井,开口平面形状近圆形,井壁较直,井底较平。井内填灰褐色土,较疏松,饱水湿黏。出土器物黑衣灰陶罐、豆、盘及印纹硬陶片、板瓦片等。纹饰流行素面、米筛纹、弦纹、小方格纹。井口径1、底径0.92、深2.6米。(图六)

图六 J259发掘照

J277,土坑井,开口平面形状近圆形,口大底小,井壁斜直内收,壁面较粗糙,底部较平。井内堆积可分为3层:①层填土为黄褐色黏土,土质较疏松,厚约0.30~0.50米,出土黑皮板瓦1件、黑皮筒瓦3件;②层填土为灰褐色土,厚约0.36~0.62米,土质较疏松,出土黑皮陶罐、黑皮筒瓦各2件;③层填土为青灰淤土,厚约0.70~0.82米,饱水湿黏,未见包含物。井口径1.16~1.18、底径0.80、深1.68米。(图七)

图七 J277发掘照

H59,开口平面形状近圆角长方形,坑壁较直,底部略有起伏,灰褐色填土中包含草木灰,土质疏松,出土黑衣灰陶罐、盆、器盖、原始瓷碗、素面筒瓦等较为完整的器物。坑口长2.34、宽1.12~1.48、深0.32~0.52米。(图八)

图八 H59发掘照

东周时期器物群包含黑皮(衣)泥质陶器、夹砂陶器、印纹硬陶器、原始瓷器、青铜器、石器、木器、建筑构件等。泥质陶器包括各式罐、折腹盆、浅腹盘、三足鉴、矮裆鬲、高柄豆、贯耳壶等,器表附着磨光黑皮,简洁光亮,局部饰以弦纹、戳印纹、篦点纹、篦划纹;其中,汲水罐类有敛口、直口、侈口、敞口之分,肩部常附各式双耳,平底下多附三乳钉状足;另有一类形体较大的罐、瓮、盆类泥质陶器,器表黑衣易脱落,流行拍印纹、附加堆纹、弦纹等。夹砂陶器较少,有釜、鼎、鬲,多残碎。原始瓷器有碗、钵、盘、罐等,碗为大宗,分为直口内收腹和子母口斜直腹两类,直腹杯状稀见,流行轮旋纹、米筛纹、水波纹、刻划纹等;印纹硬陶器主要是罐、瓮、坛,罐器形大小不一,流行菱格填线纹、席纹、米筛纹、方格纹等几何纹饰,组合几何纹和麻布纹少见。石器有锛、凿、砺石等。建筑构件有泥质陶筒瓦、板瓦,筒瓦同样器表附着光亮黑皮,内壁突出瓦钉,瓦舌与瓦身一体成型,侧缘线割痕迹明显。青铜器有剑、镞、削刀、带钩、鱼钩、扣件、蚁鼻钱等,于井中出土了一柄青铜剑是苏州古城区第一次经科学发掘所获。(图九~一一)

通过与江浙沪皖地区的东周遗存比较,我们发现以最富特色的黑皮(衣)泥质陶器为中心,结合夹砂陶器、印纹硬陶器、原始瓷器、青铜器的组合器群,在江苏邳州九女墩、六合程桥、镇江北山顶、茅山半岛、常州前桥村、南舍庄、上海戚家墩、马桥、安徽宁国灰山、马鞍山五担岗、浙江绍兴董家桥,以及苏州澄湖、独墅湖、西塘河、新庄、真山、虎丘、何山、通安等春秋晚期或春战之际的诸多遗址、墓葬内均存在或多或少的同类器群,这些遗址、墓葬的分布均位于春秋晚期吴国鼎盛时期的核心疆域范围内,并呈现出以苏州为核心的分布趋势。因此,我们认为主体年代为春战之际的北园遗址东周器群,与春秋晚期吴国密切相关。

此外,北园遗址东周器群中还有少量战国中、晚期器物,是自春秋晚期以来,吴、越、楚先后统辖苏州地区这一历史进程的反映。

图九 东周黑皮(衣)陶器

图一〇 东周陶瓷器

图一一 东周青铜器

(四)秦汉时期

北园遗址秦汉遗存同样丰富,反映出强烈的人群活动背景。遗迹类型包括灰坑、灰沟、水井、柱洞。灰沟规模庞大,灰坑多见形状较规则的长方形直壁坑,水井既有土坑井,也有陶圈壁井,部分井口围以柱洞,可能是井亭建筑痕迹。

J287,土坑井,开口平面形状近圆形,井壁较直,底部较平。井内填土为灰褐色,夹杂黄色黏土,土质较疏松。出土灰陶罐2件(其中一件戳印“吴市”陶文)、板瓦1件、筒瓦1件及少量陶片,判断年代为秦代。井口径1.04、深1.59米。(图一二)

图一二 J287发掘照

J244,陶圈壁井,平面呈近圆形,土坑直壁,井底较平。口径约1.5、深2.6米。井内居中叠置陶井圈,残存5节,井圈通高2.05米,井圈略呈收腰状,居中有一对穿孔,井圈外径0.70-0.72米,壁厚0.02-0.03米,穿孔径0.04米。井内堆积分为2层:①层为井圈与井壁间填土,系黄褐色土,土质较紧实,出土零星绳纹板瓦残片;②层为井圈内灰褐色夹杂青灰色淤土,饱水湿黏,包含有泥质灰陶、黑皮陶、红陶片、板瓦残片、少量印纹硬陶片及龟甲、兽骨、朽木,出土器物有陶罐、板瓦、纺轮、半两铜钱及戳印“宜之信玺”陶文陶片,判断年代为秦汉之际。(图一三)

图一三 J244发掘照

H78,局部被现代坑破坏,被H77打破,打破生土。发掘部分开口平面形状近三角形,弧壁略呈台阶状,底部较平。坑长6.02、宽0.8~2.68、深1.56米。填土分3层:①层灰黄土,②层灰褐土夹草木灰,③层青灰淤土,在②③层间有木板和4根起支撑作用的圆木横柱组成的棚架结构。②层包含物丰富,出土有泥质灰陶罐、盆、甑、夹砂灰陶釜、原始瓷碗、印纹硬陶罐、“舍”字铭文绳纹板瓦片、残漆盘等。鉴于H78存在棚架结构,③层为长期水环境淤积,其可能具有特殊功用。判断年代为汉代。(图一四)

图一四 H78发掘照

秦汉时期出土器物以罐、盆、甑、钵、炉、博局盘等日用陶器和陶拍、纺轮、网坠、砺石等生产工具为大宗,并有卷云纹漆盘、水晶珠、半两、五铢铜钱,云纹瓦当、绳纹筒瓦、板瓦、几何纹方砖等建筑构件也较多。

此外,陆续出土了三件戳印“吴市”陶文的陶罐及其组合器,当是秦统一江南后的官作陶器,提供了极具断代价值的江南型秦代陶器标准器群。此前,金城新村遗址出土的绳纹筒瓦上有“右”字陶文,是秦会稽郡“右司空”的戳记。

在出土的汉代绳纹板瓦内壁还发现模印“舍”字陶文者十余例,可能属会稽郡治吴县之“传舍”类建筑专用构件。以上秦汉陶文新材料,为探究秦汉会稽郡及郡治吴县的建置、机构与工官制度等问题提供了重要线索。(图一五~一八)

图一五 秦代陶器

图一六 “吴市”陶罐

图一七 汉代陶器

图一八 汉代 “舍”字板瓦片

(五)其他遗存

六朝及以后各时期,遗迹数量迅速减少,主要是水井和大型灰沟。水井新出现了砖壁井,井深较东周秦汉时期普遍多出1~2米;多条长达几十米的灰沟,结构规整笔直,沟内遗物数以百计。瓷器占据这一阶段出土器物的绝大多数,器类有碗、钵、盏、洗、盘、罐、鸡首壶、执壶、灯、熏、虎子、粉盒、碾轮、水注等,并有陶盆、纺轮、釉陶瓶、象牙尺、木梳、铜勺、铜钱、砺石等各类日用品,以及“太康”“朱”“丁”“长洲”等铭文砖、瓦构件。瓷器所属窑口以南方地区的洪州窑、岳州窑、湘阴窑、长沙窑、婺州窑、景德镇窑、建窑、越窑、德清窑、龙泉窑、宜兴窑等为主,北方窑口产品较少。(图一九)

图一九 六朝、唐代瓷器

发掘过程中,通过对包含物丰富的遗迹单位填土进行筛洗、浮选,收获了数量可观的动植物遗存。其中,动物骨骼标本初步鉴别有狗、猪、马、黄牛、梅花鹿、獐、龟、鳖、扬子鳄、鼠、淡水鱼类、海洋鱼类等,体现出肉食来源的多样性;而鹿角既有完整者,也有切割、磨损明显的成品工具、废弃坯料。大植物遗存有各种炭化木块、芦苇、竹片、稻米、黍、稷、甜瓜籽、桃核等,揭示出东周时期该地区的环境背景,以及水稻种植为主、黍稷为辅的农业结构。下一步,我们将继续深化多学科合作,获取更加全面的遗存信息。

价值意义

据文献记载,商朝末年“太伯奔吴”,开启了东南地区加速中原化的历史进程。春秋晚期,吴王阖闾命伍子胥构筑大城(公元前514年),历阖闾、夫差二世为吴都,凡42年,历代文献大都认为此城即今苏州古城,是苏州城市历史的源头。战国初年(公元前473年),越灭吴,越王勾践进而北上争霸,徙都琅琊(约公元前468年),至战国中前期还都于吴(前379年),苏州为越都历47年。战国中后期(公元前333),楚灭越,“尽取故吴地至浙江”,后春申君“徙封于吴”(公元前248年),“因城故吴墟,以自为都邑”。战国末年(公元前222年),秦尽取楚江南地,置会稽郡,治吴县,从此偏处东南的吴越故地正式融入大一统国家。至东汉顺帝永建四年(公元129年),以浙江为界,“吴会分治”,会稽郡析为吴郡(治吴县)和会稽郡(治山阴县)。

通过本次发掘出土的各时期遗迹及典型器物,北园遗址可建立起自商周至明清时期的长时段文化发展序列,符合文献记载中关于苏州地区历史演进的整体性描述。其中,以黑皮(衣)泥质陶器、夹砂陶器、印纹硬陶器、原始瓷器、青铜器、高等级建筑构件等构成的东周器群,主体时代在春战之际,无疑与鼎盛于春秋晚期以苏州地区为中心的吴国密切相关。部分早年出土材料,由于可资比较资料较少,或是出于审慎的考虑,年代判断往往宽泛,一定程度上造成春战之际吴国考古学文化面貌的模糊化。本次北园遗址的发现,将有助于推动对东周时期吴、越两种考古学文化面貌差异性的认识。

上世纪70年代以来,苏州古城区施工中曾三次发现窖藏式东周青铜器群,器类包含容器、编钟、农具、兵器等,时代亦属春战之际。近几年,配合基本建设,苏州古城区内还先后对仓街、金城新村、吴宅、混堂巷北、道前街北、余天灯巷东、塔倪巷南等地点进行了不同规模的发掘,均发现丰富的东周秦汉遗存,整体文化面貌与北园遗址完全一致,揭示出苏州古城区域在东周秦汉时期曾是人群高度聚居之地,具有较高生产生活水平,存在高等级大型建筑及相关行政管理机构,初步勾勒出一处都市性大型聚落的考古学图景,为探寻苏州城市历史源头提供了新线索。