一位琉璃厂古旧书业史的探路者

农家书屋里的文史学者

常来树先生毕生沉潜于家乡故纸堆中,善研谜语,深爱民俗,年过古稀时《谜斋》《胡宗照遗墨》《耕文集录》等作品才得以结集出版。他是家乡一带的“活方志”,然而在我心中,更敬重他作为国内较早关注并研究北京琉璃厂古旧书业的文史探路者。

初识先生,源于一份懵懂的好奇。彼时我尚在衡水读书,偶然对京城琉璃厂的家乡人产生了兴趣。衡水桃城区文保所的老所长李功向我提及一人,便是常来树,那时他已退休身居乡下,却依旧笔耕不辍。几番书信往来后,某个深冬我寻访至先生位于周村镇杨洞村的居所。先生师范毕业后当过村中教员,自然是村里有学问的名人,没怎么费事就打听到他家的位置。

那是一座典型的冀南农家院落:东南角开正门,连着“半甩袖”的偏房。穿过干净利落的小院,径直步入北屋。三间低矮平房之内,书卷盈室——桌上堆叠,炕头铺陈,甚至连储粮的瓮盖之上,也齐齐码放着泛黄的旧籍。更有甚者,屋顶悬下的木板上亦是堆满了书册。这满室书香,与农家的烟火气相融,自成天地,正是先生书屋留给我最独特的印记。而先生本人,高挑的个子,腰板挺直,嗓音洪亮,未语先含笑,笑容可掬。初次见面,他殷殷垂询,让人暖意融融。

本文作者与常来树对谈

环顾室内书山册海,我把目光落定在炕头——那里摊开着几卷纸页泛黄的旧籍,还有多册针脚粗粝、厚薄不匀的自订剪报簿。信手翻开,夹着便笺的《冀县志》《冀州文史》《旧时书坊》《文史精华》赫然在目,篇页间皆是他手笔:署名“常来树”或“常树”。

找寻琉璃厂的文化密码

常先生深知我对琉璃厂历史的兴趣,便将早已备好的报刊资料铺陈于炕上,逐篇为我讲解,如数家珍,滔滔不绝。其中最早的一篇,当属刊发于1986年11月《冀县文史》第一辑的《冀县的古旧书业》。“准确地说,应是‘冀县人在北京琉璃厂创办的古旧书店’”他补充道,“后来《出版史料》1990年第4辑全文转载,用的正是这个题目。”此后,他通过深入调研、联络、采访,陆续撰写了多篇相关文章,其中一篇名为《“冀六”古旧书业在北京的兴起》(1997年6月15日《旧书交流信息》),我不禁问道:“为何称作‘冀六’?”

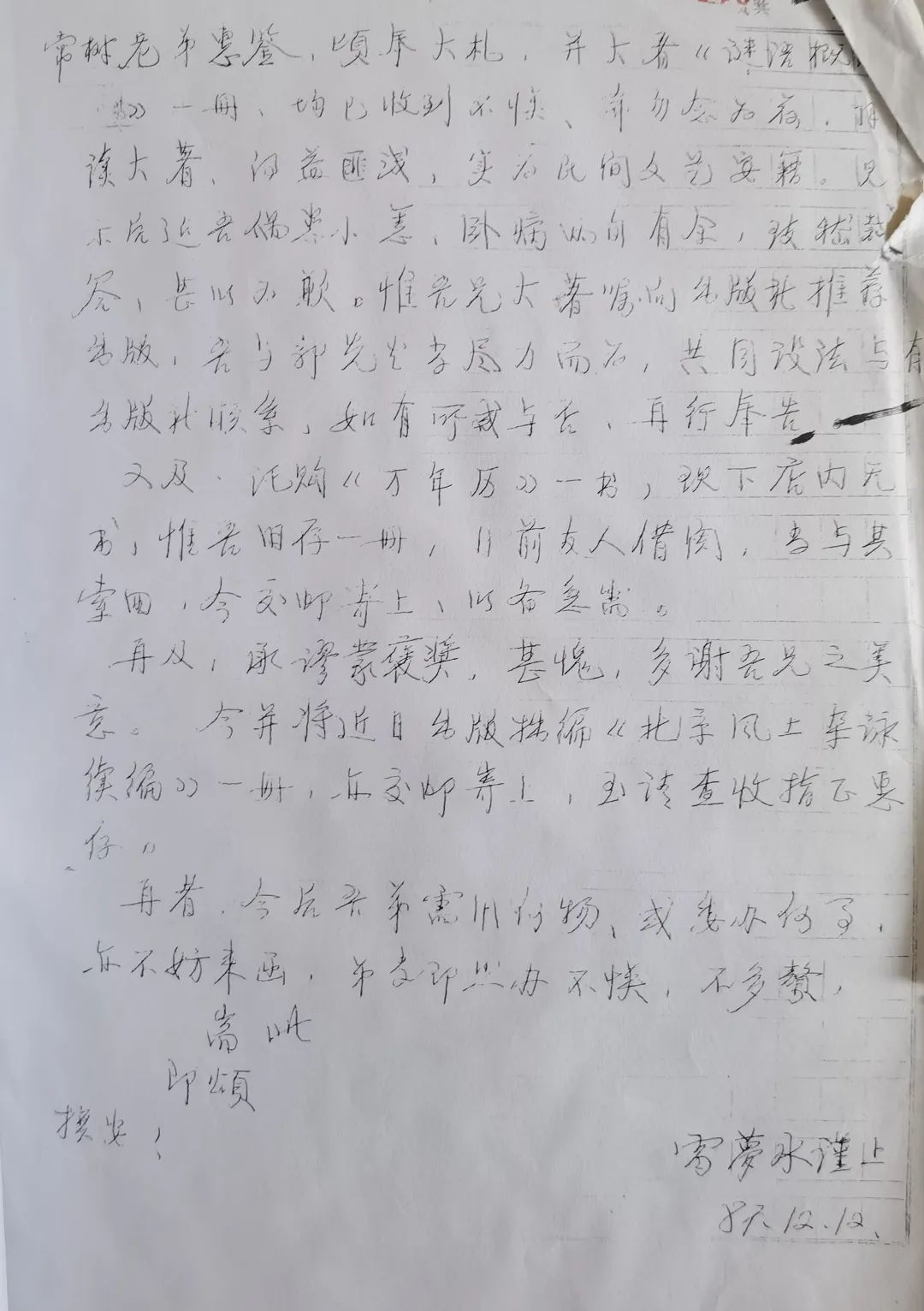

先生答:“‘冀六’指的是冀州旧时所辖的六个县:冀州、南宫、新河、枣强、武邑、衡水,这是民国二年(1913年)撤州改县前的区划。”我继续追问:“您最初是如何接触到这些琉璃厂人物的?”“编撰县志时,许多史料中有所提及,我便顺藤摸瓜,写信联络。”“那您与他们见过面吗?”“我曾与雷梦水先生有过交往,后来成了朋友,可惜他刚刚过世。”先生的言语间带着惋惜。“您写的第一位人物是谁?”“是孙殿起先生,雷梦水的舅父——我国著名的版本目录学家,琉璃厂响当当的人物,是冀州北安阳城村后庄人,可惜更早就离世了。”

早年,雷梦水写给常来树的信

两个多小时的交谈虽话题泛泛,我却清晰了解到,这些经营古旧书的行家多出自冀州西南一带。先生感慨道:“琉璃厂、隆福寺的书铺,半条街的经营者都是咱衡水冀州一带的人!”提及我的家乡魏屯,他特别说起曹家村——一个远近闻名的古玩村,约半数村民以此为副业。其中一户人家的岳父,正是中国书店的郭纪森先生(祖籍冀州区郭家庄)。他边说边将郭先生在北京的地址写给了我。由此,我与郭先生开始了书信往来,并很快在他返乡探亲时得见。郭先生气质与常先生相仿:谦逊儒雅,学识渊博,言谈必以“您”相称,身体微倾,和颜悦色。他为我提供了许多关于琉璃厂衡水籍书业人士的珍贵资料,还陆续引荐了几位资深书业前辈。慢慢地我了解了一些书业前辈们那些鲜为人知的佳话:如郭纪森与雷梦水得知家乡编修县志,便不辞辛劳,从各地搜集到明嘉靖、清康熙、乾隆三部《冀州志》及民国十二年(1923年)《冀县新乡土志》,复印整理后亲自送回县志办公室,等等。

自此,我这个“业余”文史爱好者便将兴趣聚焦于一个核心问题:家乡为何“盛产”古旧书人?我开始从淘书入手,广泛收集与书业相关的资料、书籍、照片,也秉承先生所倡导的“三亲”原则——亲历、亲见、亲闻,寻访线索,采访当事人;若当事人已故,则拜访其子女、同事、弟子或其他知情者。渐渐地,琉璃厂古旧书业群体成为我的关注对象,催生了多篇文章。近年来,还在全国阅读推广天津交流会、北京书市、全国古旧书展销年会、纪念藏书家伦明先生逝世80周年等活动上分享北京古旧书业的人与事。

可以说,在探索琉璃厂古旧书业人物的道路上,李功、常来树、郭纪森三位先生,皆为我点亮了前行的灯盏。

薪火相传的学术使命

我总认为,“冀六书业”是常来树对古旧书业投注的浓重笔墨。其观点被两部宏著——《中国旧书业百年》《新中国古旧书业》等在内的古旧书业“大百科书”所广泛引用。“冀六书业”中,陈济川先生创立的来薰阁,是至今仍存续的少数古旧书业老字号之一,堪称百年老号。他曾撰《富晋书社小史》《冀州陈济川与北京来薰阁》,并在《旧书信息报》发表的《伟人与“来薰阁”经理陈济川的交往》中记述:新中国成立初期,北京琉璃厂“来薰阁”经理陈济川,将其珍藏的数卷善本与稀见古籍呈赠毛泽东主席。主席甚为珍视,欲以重金酬谢,被济川先生婉拒。毛主席对陈氏献身传统文化事业的业绩颇为赏识,曾邀其参加怀仁堂举办的知名人士招待会,并与之合影留念。政治伟人与普通旧书业者的这次交往,在古旧书行业传为佳话。

我知悉毛泽东主席曾在1964年10月5日国庆十五周年观礼期间,接见过包括中国书店老店员马春怀等在内的全国劳模。由此对主席与陈济川的交往更生探究之意。2023年8月,我向常来树先生请教:“此事最初的信息来源为何?是否见过那张合影照片?”他表示亦未曾亲见,随即将陈济川先生儿媳杜强的联系方式告知于我并附复印信件一封。

2023年深秋,常来树托人给我送来一封长信,写道:

仝保同志:

您好!近闻您有意撰写陈济川(陈杭)事略长文,甚好!现就可靠资料提供一二,供参考:陈济川老家乃冀县田村陈氏,后迁南宫栗家庄定居。姊妹四人。长子传广、次子传杰、三子传薪、四子传书。陈杭先生何时自田村外迁,陈氏谱书有载。我已托人从田村觅得一部,详记其事。此书现存传广先生处,若有兴趣可借阅……当我在翻阅赠予的《耕文集录》时,发现扉页上又补写道:若有必要,请顺访北京市大六部口×号楼×门××× 室杜强老师。杜老师系陈济川老先生之儿媳(哲嗣之配)……(关于毛主席合影)此事,请查北京史志或北京市档案馆,或采访传广家属。不日,我登门寻访,惜陈传广先生早已作古,杜强亦无人知晓其踪。查2007年1月出版的《北京文史资料》所记:某年,全国知名人士座谈会,济川应邀出席,并与毛主席合影留念。每每想到这个问题,仍想再去刨根问底求教先生,可已隔两重天。

与先生相交多年,他对自身荣誉谈论不多,倒是衡水市冀州区文联原副主席杨万宁为他算过一笔账:五十余载笔耕不辍,累计发表诗歌、文章1500余篇( 首),逾180万字。 自1955年始,他便投身民间文学整理与研究。1966年即在《人民日报》发表作品。1988年转向地方史志编纂与研究,参与编撰或评审《冀县志》《枣强县志》,并为《河北省志·出版志》及京津冀沪文史刊物提供、编写大量资料。《方志文集》《天津史志》《保定地方志通讯》曾收录其史志论文《谚语入志简说》《索引与志书》《碑文与方志》等。

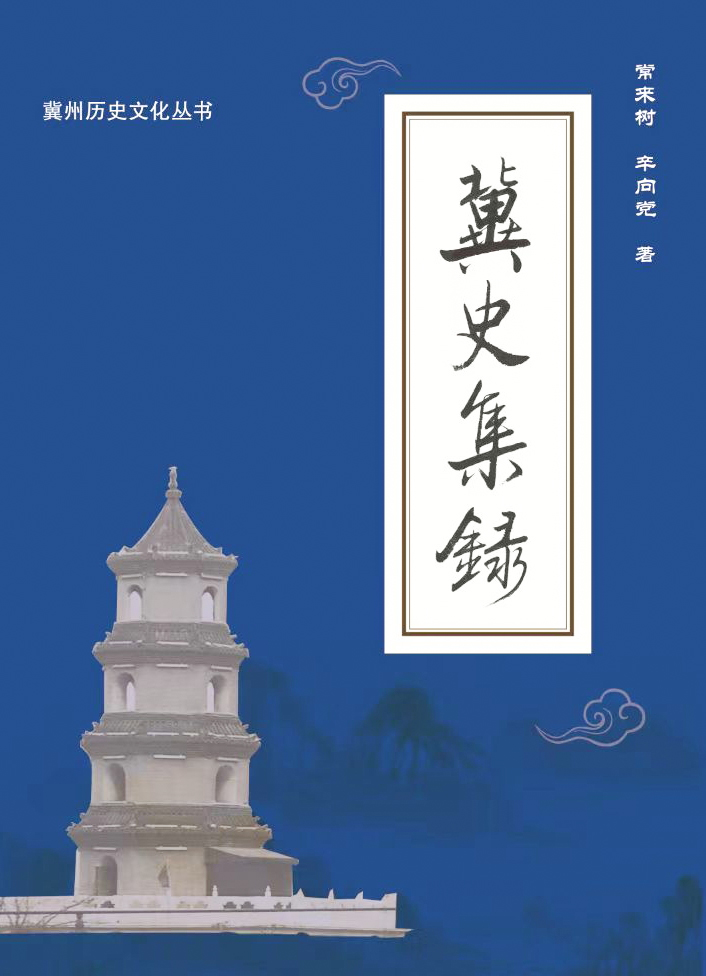

常来树等编撰的《冀史集录》,收入冀州历史文化丛书。

最后一次与先生见面是在今年春节之后,魁梧的身材已显佝偻,花白的鬓发与深刻的皱纹无声诉说着沧桑岁月。交谈中能感受到他的虚弱与力不从心,但他仍坚持起身,去房中寻出几本旧书,郑重递到我手中。

相识20余年,内心深处早存了为他写篇小文的念想,然而此念竟在岁月迁延里无声陷落。6月忽闻先生讣告,悲从中来,这迟来的拙劣文字,终究只能化作一缕追思与未及言说的遗憾。