在中国考古博物馆听专家解读铅同位素考古与夏商周三代青铜资源管理模式

字号:T|T

2025-08-25 12:14 来源:中国考古博物馆

8月16日上午10时,中国考古博物馆举办的“中华文明溯源系列学术讲座”第五十期开讲,北京大学考古文博学院副院长崔剑锋教授以《铅同位素考古与三代青铜资源管理模式研究》为题,深度解读铅同位素比值分析技术以及其在二里头、商、西周青铜器产地应用中的研究结果。中国考古博物馆曹秉进老师主持讲座。

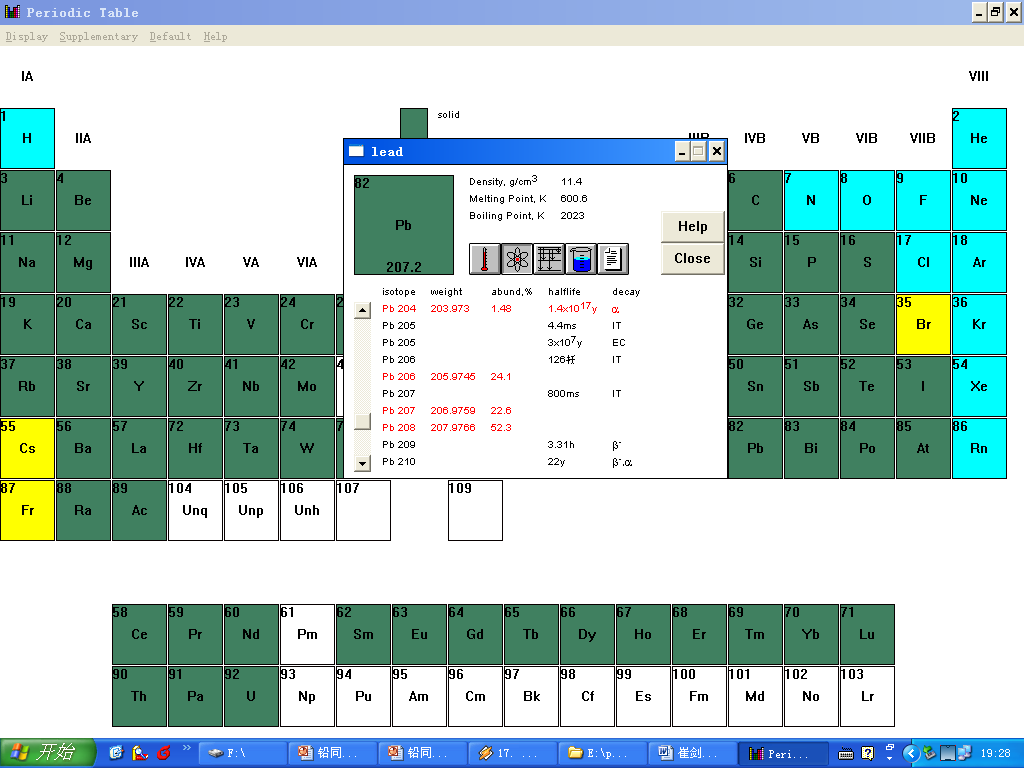

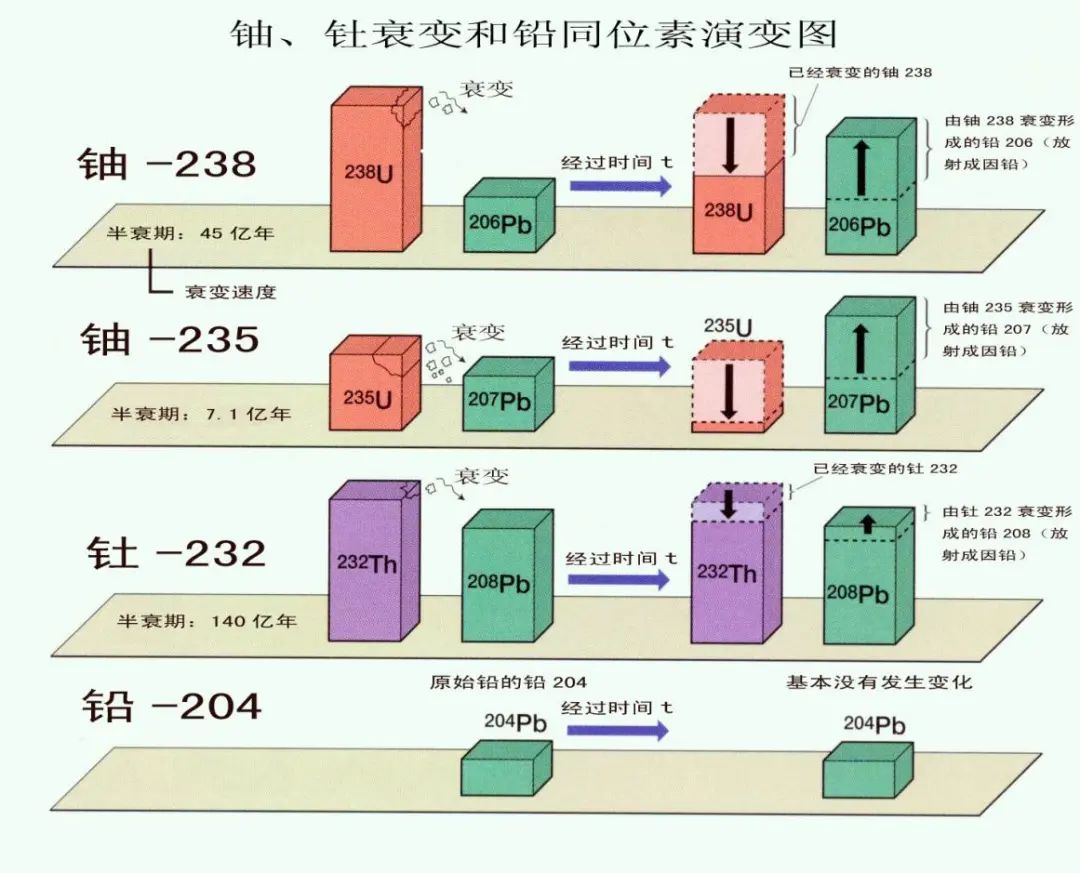

讲座伊始,崔剑锋教授介绍了铅同位素比值分析在青铜资源研究中的重要性及相关技术的基本原理。铅是一种常见的金属元素,元素由同位素组成,铅元素有十余种同位素,但稳定同位素仅有四种,即204Pb、206Pb、207Pb、208Pb 四种同位素。204Pb半衰期极长,丰度近乎不变;206Pb部分来自铀238衰变,207Pb部分来自铀235衰变,208Pb部分来自钍232衰变。地球形成初期铅同位素组成一致,矿石未形成前,铅与铀、钍混合,随着铀、钍衰变,铅同位素含量增加,增加的铅被称为放射性成因铅;矿石形成后铅与铀、钍分离,放射性来源的铅不再增加。因不同矿山成矿时间以及铀、钍含量都不同,矿山的铅同位素比值也各异。将矿石或含铅物品(如青铜器)的铅同位素比值与已知矿山的数据进行对比,可推断其原料来源。

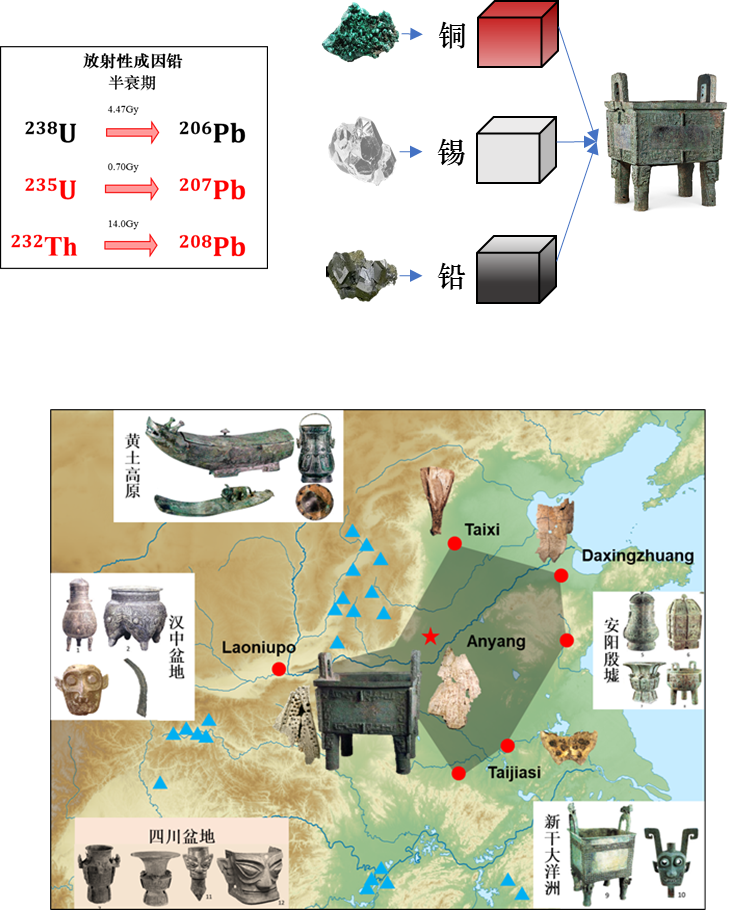

先秦青铜器合金组成最主要的特点是使用铜锡铅三元合金,铅是先秦青铜器中必不可少的合金元素,这是我国青铜工艺不同于西方青铜工艺的最主要差别之一。因此铅同位素比值方法是研究青铜器特别是先秦这类铜锡铅三元合金青铜器最为有效的技术手段。先秦时期,青铜器属于最为重要的战略资源,为中央王朝所管控。所谓“国之大事,在祀与戎”就是说的这种情况,因此研究青铜资源的开发与流通对于研究先秦时期的社会经济状况非常重要。此外,该方法还适用于含铅金属器、铅釉陶、铅(钡)玻璃、铅颜料等含铅文物的产地溯源研究。

崔剑锋教授梳理了铅同位素考古在国内外的发展历程,他大致将其分为五个阶段。分别是创始期、繁荣期、大讨论期、沉寂期,以及2008年之后的再度繁荣期。1966-1982年为创始期,美国康宁玻璃博物馆研究古代玻璃的著名学者Brill最早将铅同位素比值分析引入考古学研究当中,分析了古代的玻璃。1982年起进入繁荣期,英国牛津大学N.Gale夫妇在《Science》发表地中海地区青铜时代青铜器矿料来源研究,即是铅同位素技术探索青铜器矿料来源的开始,从而使得青铜器矿料产源的研究迈向了新的阶段。1995-1999年是大讨论期,英国Bradford大学小组于1995、1996年接连发表三篇论文,对铅同位素比值分析技术提出质疑,认为该技术本身可能存在缺陷。对分馏效应、混合、重熔效应及地域重叠效应进行讨论,结果显示分馏效应不明显,混合、重熔效应未能达成一致意见;重叠效应未能有效得到解决。此后进入沉寂期,随着牛津大学和Bradford大学研究小组退出与小组的解体,国际相关研究渐趋沉寂。2008年后,中国学者相关文章在国际期刊发表,带动国际铅同位素考古进入新阶段。

2008年后,国际上由于铅同位素分馏效应问题的解决,铅同位素比值技术又重新成为青铜器产地研究的主流技术。国内无论支持、中立、反对的研究单位都有学者开始进行铅同位素比值测试。由于MC-ICP-MS技术和精度的提高,使得测试周期缩短、制样步骤简化、测试费用大幅度下降,因此使得铅同位素测定成为了青铜器研究的常规方法。大量的数据积累,特别是普通铅铅同位素比值的积累,使得先秦青铜器的产地研究更加明朗化。

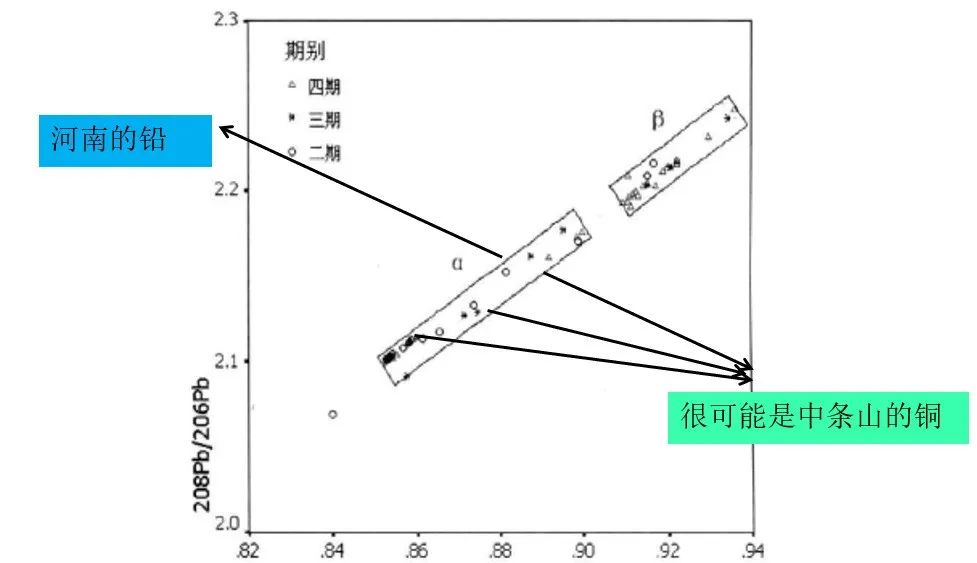

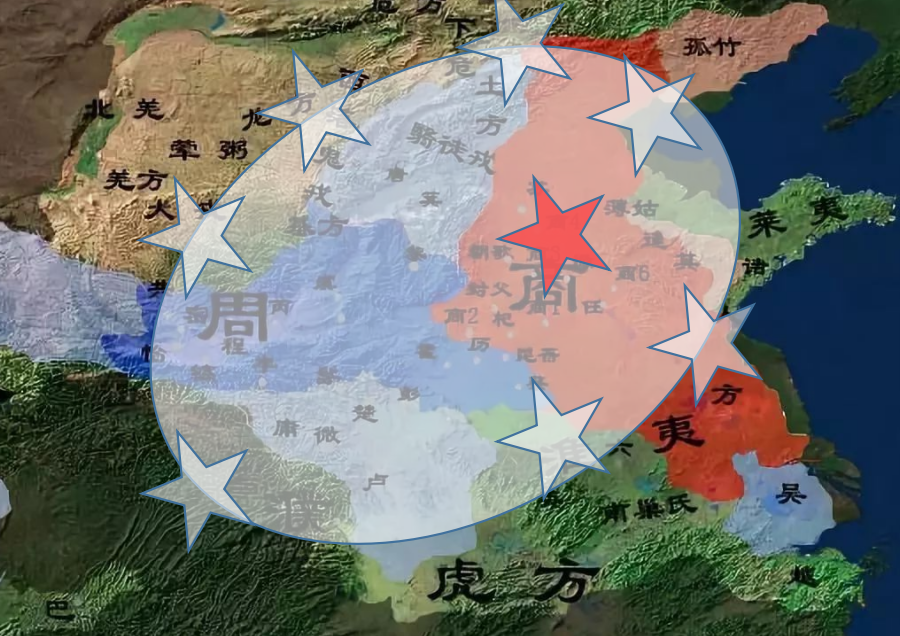

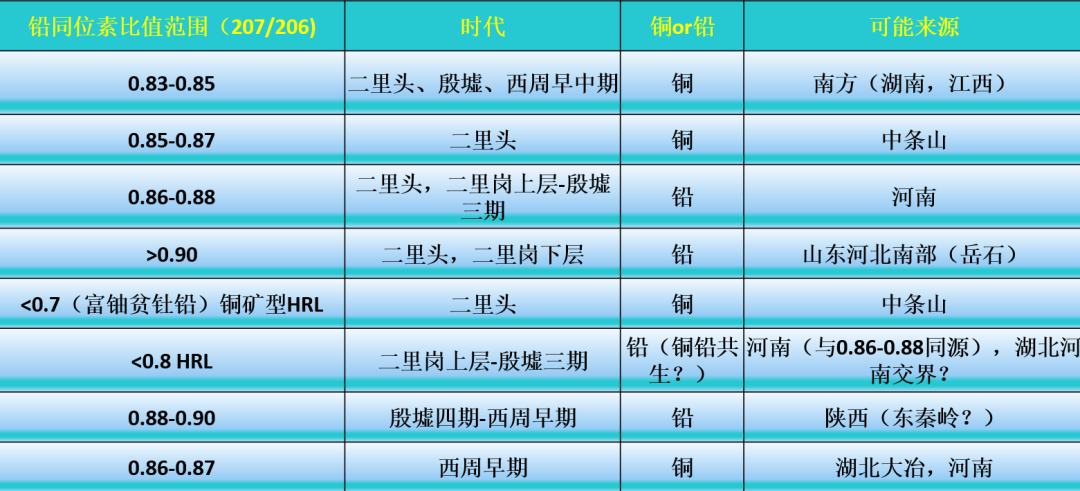

关于夏商周三代的青铜资源管理模式,崔剑锋教授详细介绍了二里头文化、早商、殷墟、西周青铜器矿料来源研究新进展。在二里头文化青铜器研究中,目前已经能指出青铜器的主要来源,将其来源地落在某一省份内,甚至是某一矿山。崔剑锋副院长总结其特征:二期、三期铜器的来源复杂,铜器的合金种类也较为复杂,包括红铜、锡青铜甚至砷铜,铅锡青铜尚未大量使用。可能原因是当时铸铜技术尚未成熟,铜器仅属于珍贵物品,还未进入礼制用品的行列,因此铜料甚至铜器本身都可能从各地汇集至二里头;三期以后铜料铅同位素比值与中条山铜矿范围一致,原料来源逐渐单一,此时二里头已经逐渐成为了当时的青铜冶铸中心;四期是二里头青铜技术的嬗变期,也是青铜容器成为祭祀用礼器的变化时期,此时期礼容器的范铸铸造技术已趋成熟,合金也基本转变为铜锡铅三元合金,这一技术变革奠定了三代青铜器的技术基础,也使得中国的青铜工艺彻底转型,选择了完全不同于西方的本土技术路线,从而实现了快速的超越。同时,原料来源特别是铅料来源地发生了转变,从其铅同位素比值看,二里头的铅很可能来自今天的山东、河北南部等当时岳石文化分布的地区,显示出二里头四期这场青铜技术革命可能和东夷文化密切相关。

铜器的铅同位素比值也表明,二里头文化不同时期与其周边地区在铜器或者原料上存在交流。二期、三期和齐家文化在技术和原料上交流较为频繁,如齐家文化常见的铜砷合金在二里头遗址二、三期都有发现,还有二期的绿松石牌饰、以及陶鬹、陶盉等陶器等也显示出两者密切的联系。自二里头三期以后出现的河北南部、山东地区的高比值铅,说明三期与岳石文化已有铜器或矿料交流,到了四期占比超过80%,而且技术上也基本趋同,说明青铜器技术的变革和岳石文化代表的东夷密切相关。

商灭夏以后,早商的二里岗下层文化全面占有了二里头四期铅矿来源,这反映东夷文化在二里头末期可能与商有了密切联系。

而到了早商的二里岗上层文化时期,铅料的来源发生了巨大变化,高放射性成因铅开始出现,高比值铅则基本消失。对垣曲商城的分析显示,中条山铜矿仍是早商重要的铜料来源。自二里岗上层起,商人东扩,岳石文化急剧萎缩并被取代,这可能与商摆脱对高比值铅的依赖、开发高放射性成因铅有关。高放射性成因铅使用一直到殷墟三期。到了殷墟三期,一种铅同位素比值较高(0.88<207Pb/206Pb<0.90)的高比值铅逐渐取代高放射性成因铅,至殷墟四期基本完全取代。结合现代矿山资料等同位素比值分析,这种铅可能来自河南、陕西交界处的东秦岭地区。

崔剑锋教授进一步介绍了对高放射性成因铅来源探索,殷墟时期其主要分布在殷墟核心范围及有明显交流的边缘地区。从二里岗上层到殷墟三期,大量青铜器都含有这类特殊铅,使其成为殷商以及跟殷商密切相关的青铜文化青铜器的主要科学特征。因此高放射性成因铅背后的考古意义远超寻找具体矿山位置的意义,它是商代核心区(尤其殷墟)铜器的矿料特征,可借此探讨更多问题,如安阳可能是各地青铜器或矿料的主要供应地,为各地定做铜器或提供原料,安阳的发达与这种铅料的开发密切相关。但高放射性成因铅与铜矿的指征关系并不明确,如垣曲商城铜器的铅同位素比值都为中条山铜矿的铅同位素比值,而其铅料则为明显的高放射性成因铅,因此高放射性成因铅很可能是商王朝开发的一种铅料(或铅锡料)。殷墟一期后,一些铜矿如孔雀石也含高放射性成因铅,其指向转变可能与殷墟时期青铜器繁盛但商地域缩小有关。

高放射成因铅反映了殷墟时期以贸易为主的资源管控模式,其发现的最重要的意义,在于它将殷墟资源管控的模式揭示了出来。盘龙城、邰家寺等商人的据点,获得的青铜资源和郑州、安阳的完全相同,且都能够掌握安阳差不多的铸造技术。说明无论是技术还是原料在可控区域内都是顺畅流通的。从吴城、三星堆、晋陕高原、汉中、湖南等非安阳控制区域,则通过贸易直接获得青铜器或者青铜原料。有些地区可能是聘请工匠携带原料去当地制作。这也说明技术和原料都能够自由转让。商人对青铜资源的管理控制模式更趋于贸易交换的方式,不分区域,不分等级对青铜资源都可以获得。

崔剑锋教授进一步阐述了西周时期铅同位素比值研究成果。近十年,随着分析技术常规化及经济发展,更多西周时期数据公布,使得西周铜器矿料特征越来越清晰,其基本面貌和殷墟时期相同,青铜器铅同位素比值也很集中,合金配比稳定。此时铅同位素比值反映的情况类似殷墟时期,全国各地铜器比值异常统一,且与洛阳北窑、宝鸡周原相同。与殷墟不同的是,这些是西周重要诸侯国,与周原关系密切。说明西周早中期,当时的周王对青铜资源管控更严格,对南方偏远的一些非姬姓诸侯国不予理睬或只给予较差原料,使其无法快速发展威胁中原。此时期的一些边远诸侯国,如楚、蜀等小国,铜器合金组成复杂,本地原料的铅同位素比值特征明显,小件器物众多。这说明其无法直接获得中央王朝提供的原料。因此如果说殷墟时期的资源控制,更加注重“市场”经济 ,以贸易为主;而西周早中期则更偏向“计划”经济 ,可能以赏赐或分配为主。

讲座最后,崔剑锋教授对铅同位素技术在考古研究上的运用得出几点总结:样本数量少时,能看到的范围有限,但每研究一个遗址,都是对整体的有益修正和补充,当数据量积累到一定程度,一个时代的矿料来源就能清晰展现;现有条件下,二里头、商、西周的青铜器矿料来源已较清楚,甚至可确定到省级区域;高放射性成因铅可作为安阳产或安阳造的标志,至于具体矿山位置,结合伴生的普通铅与地质数据比较,应能找到最可能的地点。

对于铅同位素考古的未来发展,崔剑锋教授提出,现阶段不能仅分析数据,需结合考古学研究,才能得出更有意义的结论,后续重点可开展东周至两汉的分国别矿料产地研究。

在讲座最后的互动环节中,现场观众围绕高放射性成因铅、岳石文化青铜器、中国青铜器起源等提出交流问询,崔剑锋教授逐一详细解答,进一步厘清高放射性成因铅的发现脉络、相关文化的技术传承与传播路径,展现了科技手段与考古研究的深度融合。