在中国考古博物馆听专家解读和田地区的文物考古历程与发掘成果

字号:T|T

2025-09-10 10:42 来源:中国考古博物馆

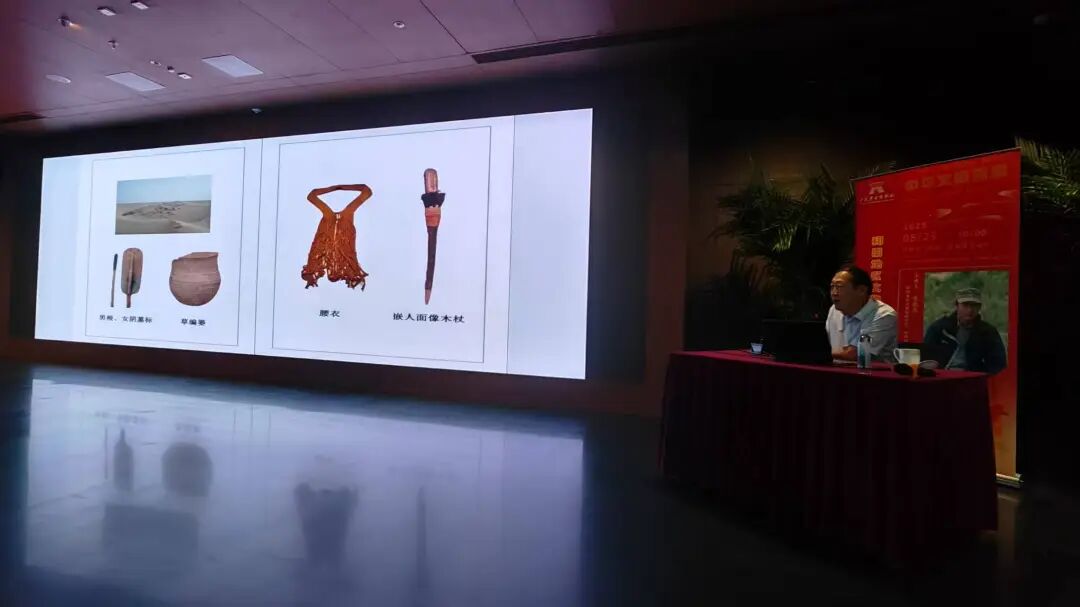

8月23日上午10时,中国考古博物馆“中华文明溯源系列学术讲座”第五十一期开讲,和田地区文旅局副局长、和田地区博物馆馆长张化杰以《和田地区文物考古简述》为题,通过介绍和田地区自十九世纪中后期以来的考古发展历程与成就,展示和田作为丝绸之路南道重镇、文明交流的“十字路口”的重要历史地位。中国历史研究院副院长、中国考古博物馆馆长刘国祥研究员主持本次讲座。

和田地区文旅局副局长、和田地区博物馆馆长张化杰主讲

中国历史研究院副院长、中国考古博物馆馆长刘国祥研究员主持讲座

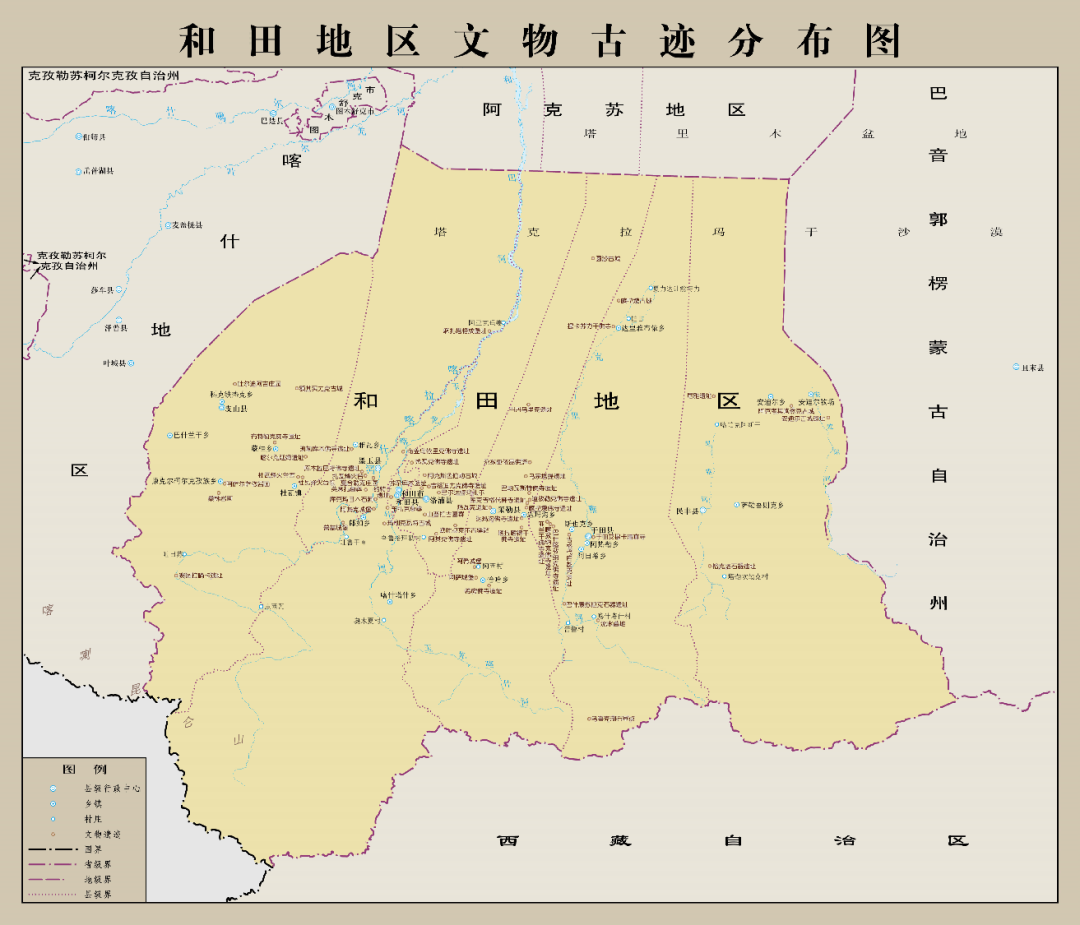

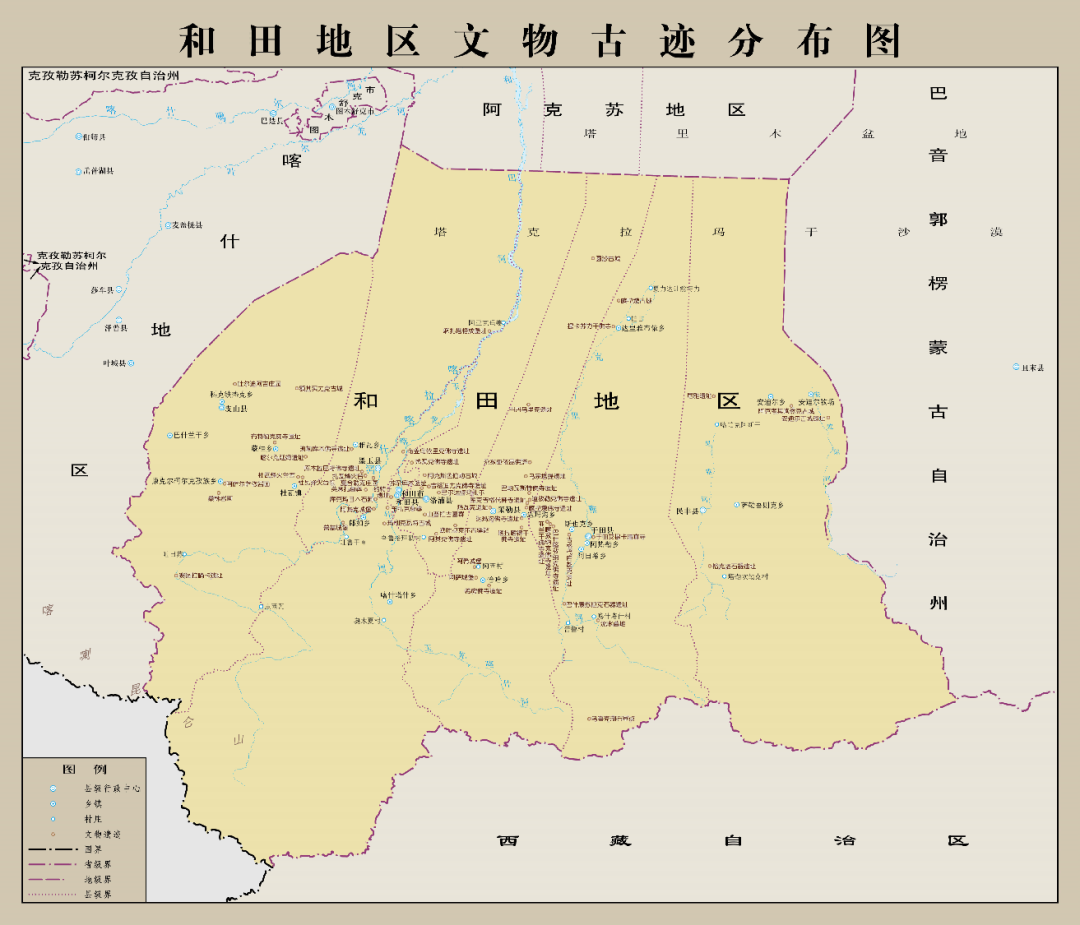

讲座伊始,张化杰馆长首先系统梳理了和田地区的地理位置与自然环境。和田地区位于我国新疆南部,塔里木盆地南缘,昆仑山脉北麓,深入塔克拉玛干沙漠腹地,境内发源了和田河、克里雅河、尼雅河等河流,形成了适宜人类生存的绿洲地带,为古代文明的诞生与发展提供了必要条件。

随即,张化杰馆长介绍了和田地区的历史地位与变迁。历史上,和田是丝绸之路南道的关键节点,也是东西文明交汇的“十字路口”,不仅见证了华夏文明与中亚、南亚、两河流域乃至希腊—罗马文明的深度碰撞与融合,更在此基础上孕育出独具特色的于阗古代文明。约公元前3世纪,于阗建国于和田绿洲。从西汉起,于阗不断兼并周边小国,4 世纪后成为丝绸之路南道的主要大国,疆域与现今和田地区大致相符。公元1006年,于阗亡于喀喇汗王朝,但其名称一直沿用,虽历经各政权更迭,地名多有音译变化,经历了元朝的“忽炭”“斡端”,明代的“于阗”和清代的“和阗”,最终于1959年定名为“和田”。

目前,和田地区已发现历史遗存691处,其中全国重点文物保护单位12处,自治区级23处,县级232处。张化杰馆长介绍,和田地区的考古工作发展历程可大概被分为三个阶段,不同阶段分别呈现出各自的特点。

第一阶段自19世纪中后期开始至1949年结束,西方列强以探险为名在和田盗掘文物,导致大量文物流失海外。这一阶段起始于1865年,威廉・约翰逊首次记录沙埋古城中的遗物,由此诱发西方探险热潮。1873至1874年间,英国人道格拉斯·福赛斯率团从古城遗址中攫取包括佛像、“猴神”泥塑、金饰、钱币等文物,其中包括两枚具有重要历史价值的于阗自制货币——汉佉二体钱,这种货币融合了汉朝与希腊贵霜钱币特征,是东西文化合璧的珍贵实物,亦是汉朝与于阗密切往来与文化交融的有力证据。这一时期,众多国外探险队在和田地区活动频繁。俄国人彼得罗夫斯基、法国人杜特雷依、英国人马继业、瑞典人斯文·赫定、日本人大谷光瑞探险队等多国人员先后进入和田,以考察为名获取了大量写本、陶塑等文物。

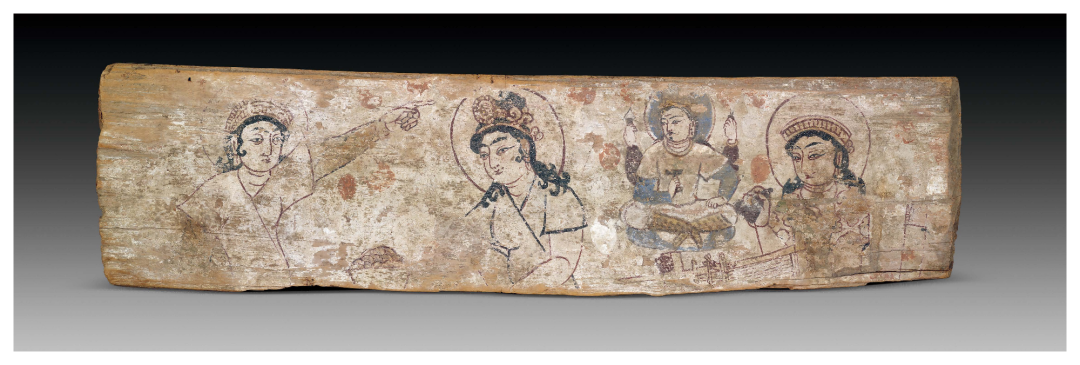

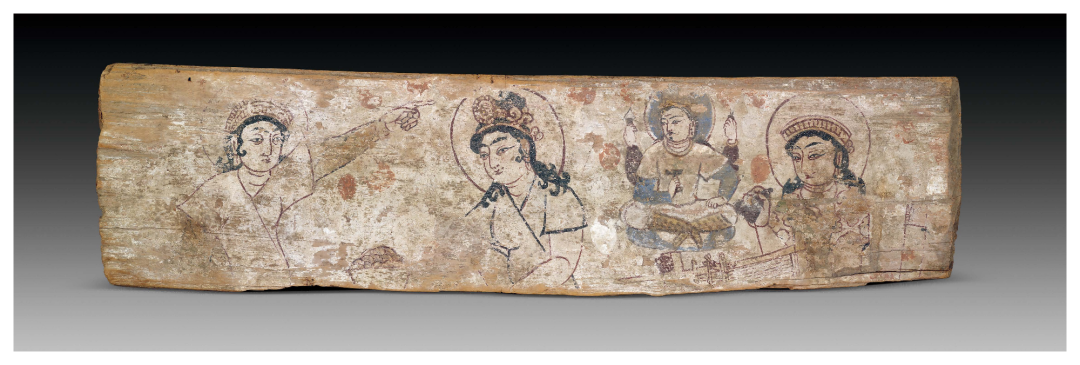

在众多国外探险队中,英国人马尔克・奥雷尔・斯坦因探险队最为活跃,他曾四次深入和田。1900年,斯坦因首次中亚考察,对和田地区约特干、丹丹乌里克等大批遗址进行挖掘,获得了《传丝公主》木板画等珍贵文物,该木板画生动讲述了公元3世纪养蚕缫丝技术巧妙传入本地的故事。1906-1908年,第二次中亚考察中再次从约特干、热瓦克等遗址内获取大量文物。1913-1916年,第三次来到和田,挖掘了麻扎塔格、达玛沟、尼雅等遗址。直到1930-1931年,第四次探险因遭中国学界反对被驱逐,但仍在尼雅等遗址获取文物。

张化杰馆长指出,国外探险队在19世纪下半叶至20世纪初的大肆盗掘,致使大量珍贵文物流失,现存于亚洲、欧洲和美洲的不同博物馆中。直到1927年中瑞西北科学考查团成立及1931年斯坦因被驱逐,这种局面才得以终止。

第二阶段为1949年至1978年,是我国独立开展科学调查发掘的时期,这个时间段的文物考古工作特点为文物工作规范化,以普查为主,摸清古迹分布,制定保护办法。1953-1954年,新疆文物调查工作组对阿克斯皮力、约特干、尼雅等遗址进行调查,发现桑株岩画。1957至1958年,中国科学院考古研究所黄文弼先生与新疆文物工作者共同对和田近二十处古代遗址和墓葬进行调查。1959年,新疆博物馆考古队在尼雅遗址清理出十座房址和两处墓葬,包含一座东汉夫妻合葬墓,出土“万世如意”织锦、“君宜高官”铜镜等重要文物。同年,中国科学院民族研究所文物调查征集分组在和田开展工作,调查采集地点包括约特干遗址、阿克斯皮力古城等。1977年,买力克阿瓦提遗址发现藏有45公斤钱币的陶缸,包括“五铢”“货泉”等,这表明汉代西域与中原联系密切,五铢钱在汉王朝的影响下已经成为商品交换的媒介。

第三阶段自1978年改革开放延续至今,是和田考古深化发展与国际合作新时期。

首先,全域文物普查工作取得显著进展。全域性文物普查于1990-1991年和2008-2010年、2024年至今三次开展,前者普查古迹80 多处,后者共调查和田地区范围内历史遗存691处,基本上摸清了和田地区不可移动文物的家底,对文物遗址的分布、年代、文化特征有了较为全面准确的掌握。

其次,对区域内遗址的调查也收获颇丰,覆盖尼雅、克里雅河流域、安迪尔遗址、丹丹乌里克遗址及老达玛沟区域等重要遗址。其中,克里雅河流域成为考察重点,对玛江勒克遗址、喀拉墩古城及北方墓地进行调查,出土佉卢文木简、生殖崇拜木柱、玉芯石权杖等遗物,确认了其与小河墓地、古墓沟墓地的文化关联。安迪尔遗址内发现佛塔及佉卢文文书、汉佉二体钱等,该地从汉代沿用至宋代,文化堆积丰富。此外,还对丹丹乌里克遗址、老达玛沟等遗址进行调查,采集到陶器、木器等遗物。

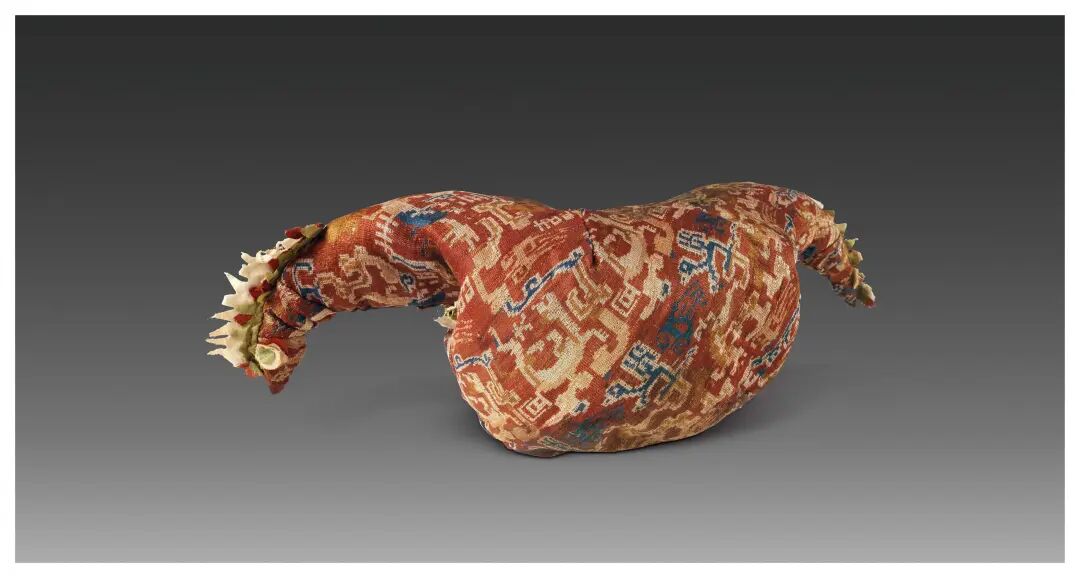

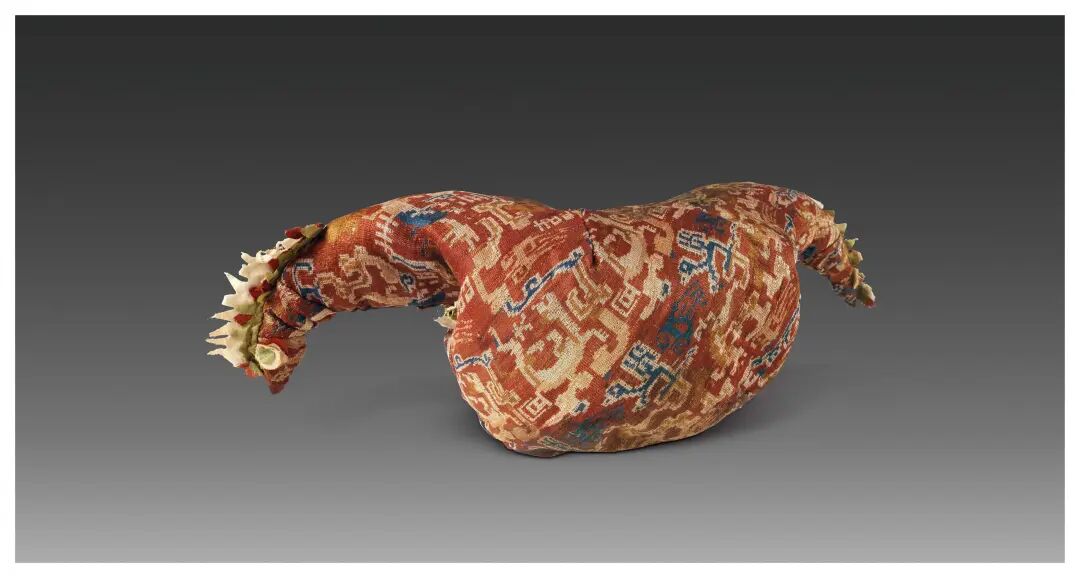

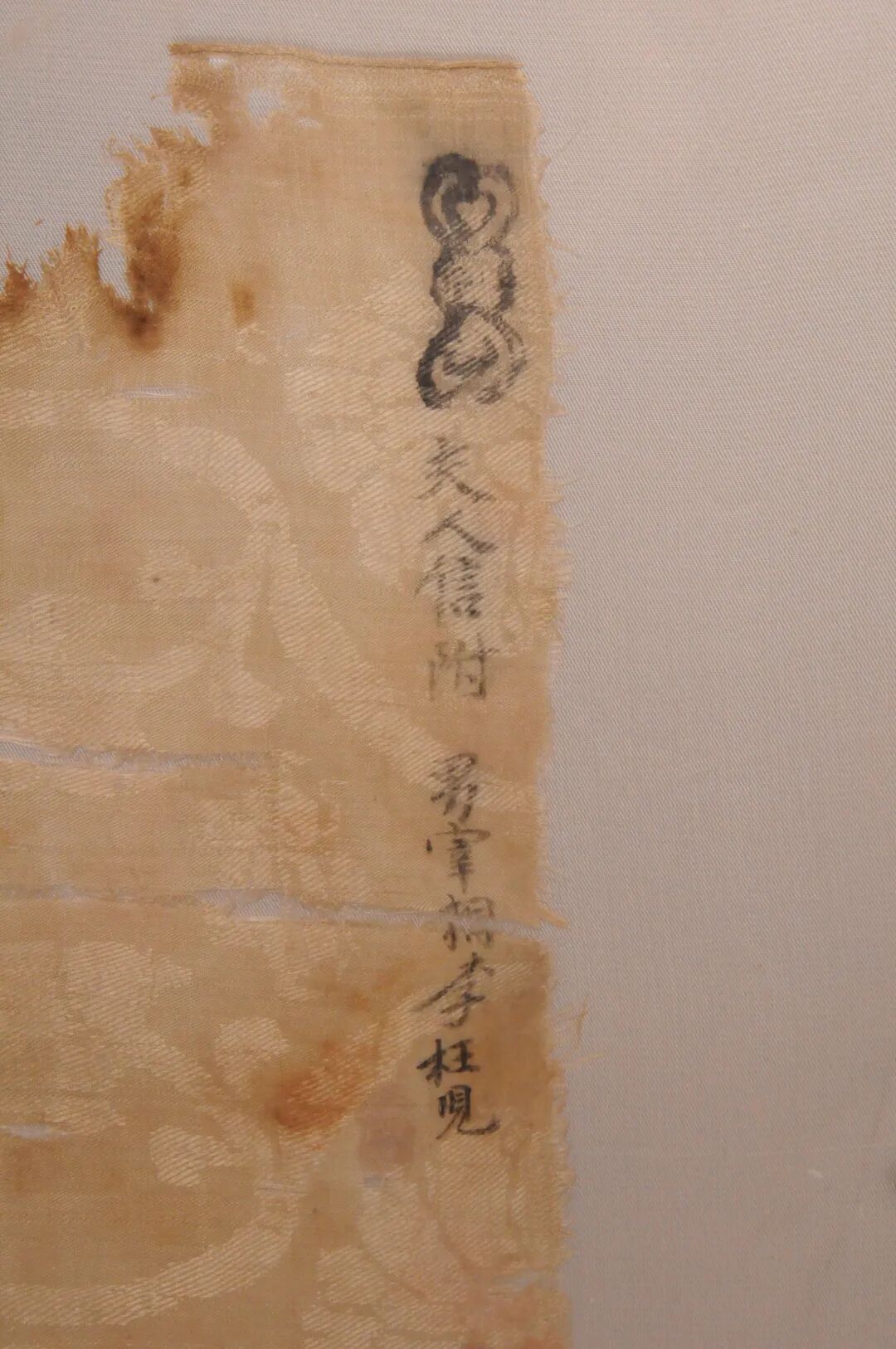

再者,我国文物考古机构独立进行的考古发掘成果显著。1979年新疆博物馆试掘买力克阿瓦提古城,出土佛像残块、建筑饰件、陶片等。1983年至1996年期间,山普拉墓地历经四次发掘,共发掘墓葬数十座,殉马坑2座,出土大量丝毛织物、木器、陶器等,其中精美的丝织品、汉代铜镜、漆篦和带有地域风格图案的毛织品堪称东西文化交流的经典案例。布扎克墓地1983年清理的木棺彩绘四神图案及“夫人信附男宰相李旺儿”墨书绮,表明其可能为五代至宋时期于阗王族墓地。对流水墓地、喀孜纳克佛寺、达玛沟佛寺遗址群、亚兰干佛寺等遗存的发掘,逐步构建起和田地区古代文明的文化序列。

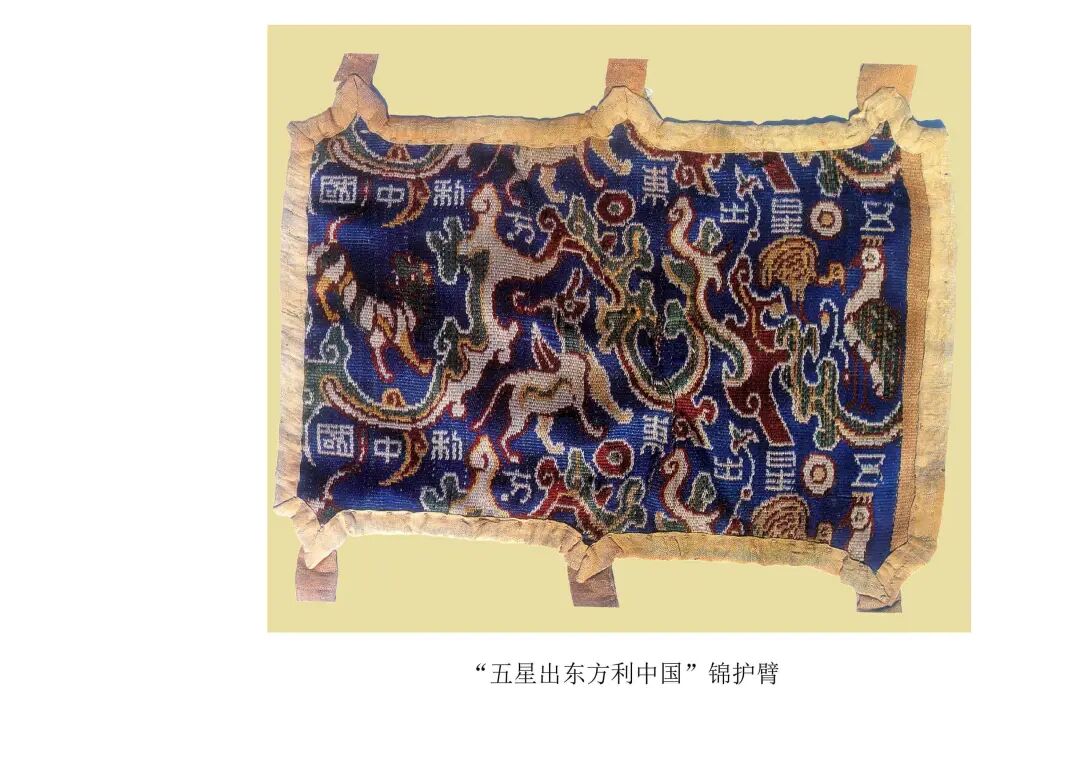

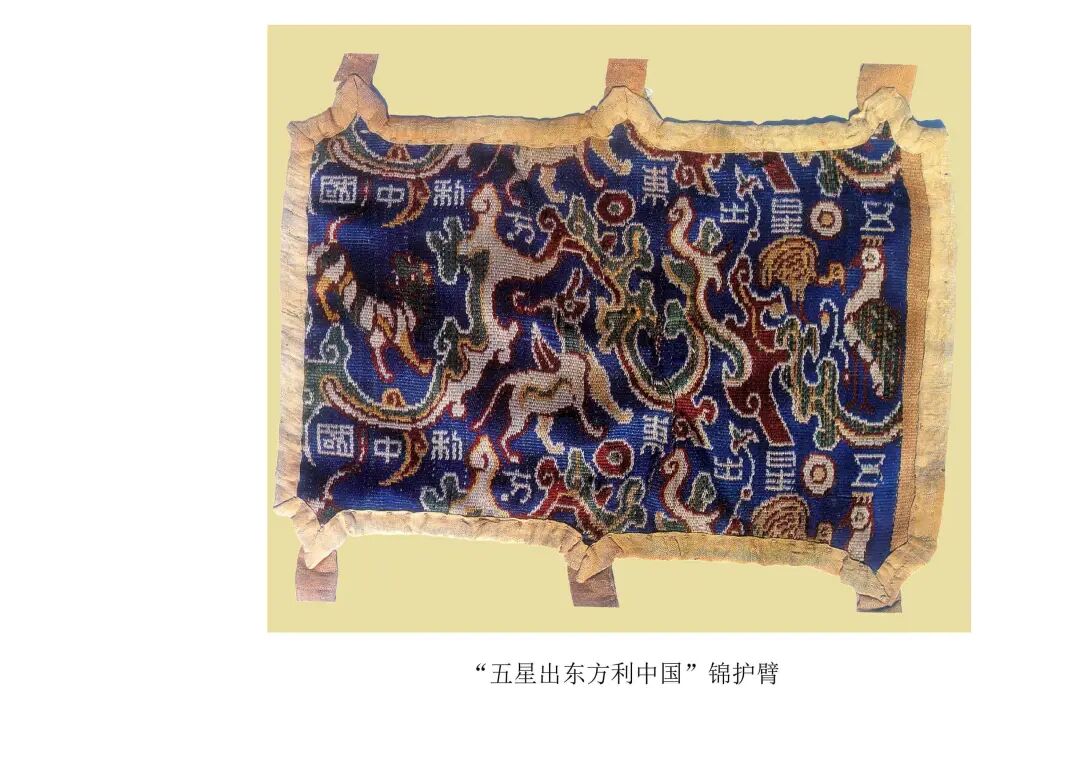

最后,中外联合考古成为本阶段重要特征。中日于1988至1997年合作开展尼雅遗址考察,进行了全面考古调查与部分发掘,发掘出大批佉卢文木简、丝织品及“五星出东方利中国”锦护臂等重要遗物;中德1986年共同进行克里雅河流域科学考察,在喀拉墩古城采集木炭、芦苇等样本,经碳十四测定年代为距今2700至2000年间;中法自1991年起合作考察克里雅河流域,对喀拉墩古城及周边开展调查与发掘,发现并清理了圆沙古城及墓葬;2002-2006年,中日共同组成丹丹乌里克考察队,于该遗址发掘出木板画、壁画、汉文、梵文、于阗文文书等各类遗物,确定其为唐代杰谢镇,发现“回”形佛寺及绘有佛、菩萨、供养人等形象的壁画,揭示了当地居民信奉大乘佛教的宗教面貌。

讲座最后,张化杰馆长总结,和田地区考古成就显著,系统揭示了从史前至明清的文明发展历程,有力推动了西域民族语言、佛教文明及中西交流等领域研究,但近十年来,因遗址保护难度大、沙漠与深山区域易受盗扰,主动性发掘减缓,资料刊布滞后,青铜时代至早期铁器时代的文化谱系存在大量缺环等仍面临诸多挑战。展望未来,期待能够通过持续工作填补研究空白,重现和田古代文明辉煌。

讲座互动环节,现场观众围绕和田地区历史文化及考古发掘相关学术问题踊跃提问,涉及小河墓地原始信仰、塔里木盆地青铜至铁器时代分期与工艺来源、中原文化对西域的影响机制、和田地区钱币形制与功能、“五星出东方利中国”织锦的文字内容等问题,张化杰馆长结合考古材料一一进行解答,进一步丰富了观众对和田地区重要考古发现与收获的认知。