赵蘅:我生在抗战胜利年

1940年夏,父亲赵瑞蕻从西南联大毕业后,为养家糊口四处谋职。四年后,我们这个小家又添了一个女婴,那就是我。

我出生前,中国大地上的无数家庭都经历了什么?他们又是怎样熬过来的?这所有的一切,都是我长大后,从大人口中陆陆续续听来的。

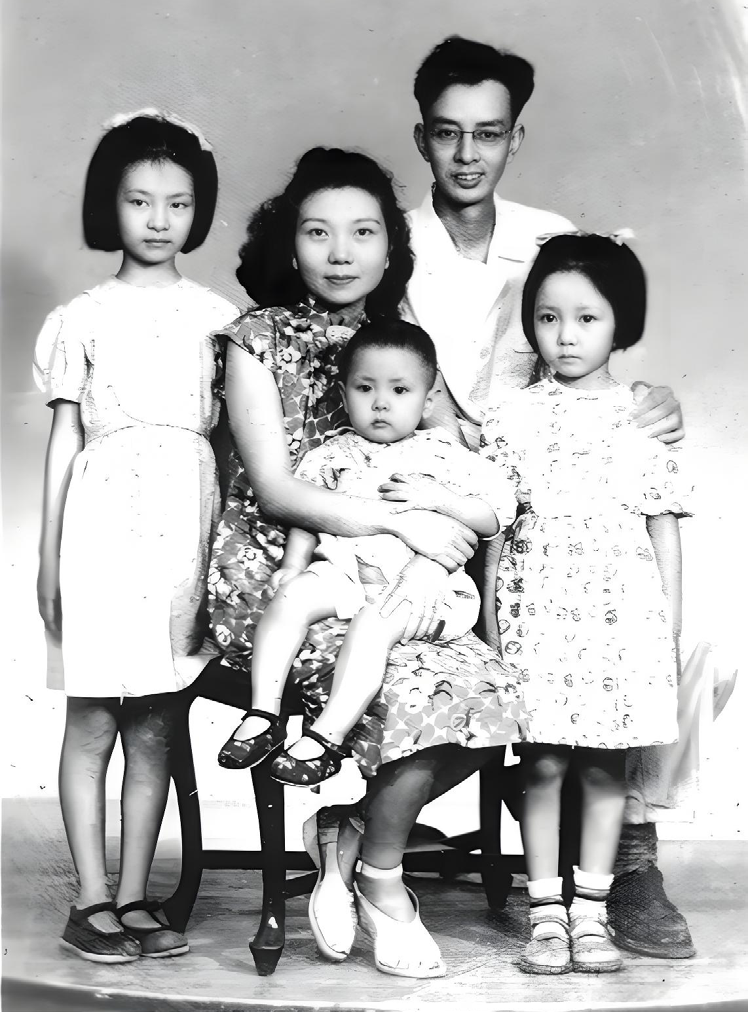

赵瑞蕻、杨苡与子女合照,右一为作者赵蘅。摄于上世纪50年代初结婚纪念日。

文 | 北京 赵蘅

1逃离沦陷区,投奔西南联大

听母亲说,九一八事变的噩耗传来,她就读的天津中西女子学校全体师生万分悲愤,每个人都佩戴起了黑纱。

1937年7月30日,天津沦陷。南开大学被日本飞机夷为平地,被保送入学的母亲因此失学了。一天在马路上,我母亲被《诗讯月报》的编辑张洛英一把拦住,他神色慌张地说:“杨小姐,快躲躲吧,你的诗上了黑名单,日本人要抓你了!”那首名为《可怜的秋香》的小诗,写的只是小姨女儿小莉的孤独,却被当成了抗日诗。母亲听了自然很紧张,因为一位优秀诗人,也是《诗讯月报》主编的邵冠祥刚被日本人抓走,生死未卜。我姨妈杨敏如当时正在北京上燕京大学,也曾遭遇过日本浪人的追逐骚扰,每每提起心有余悸。我小时候还听带我的王姨说过,天津的大闺女小媳妇为防日本兵侵害,往自己脸上抹锅底灰的事。

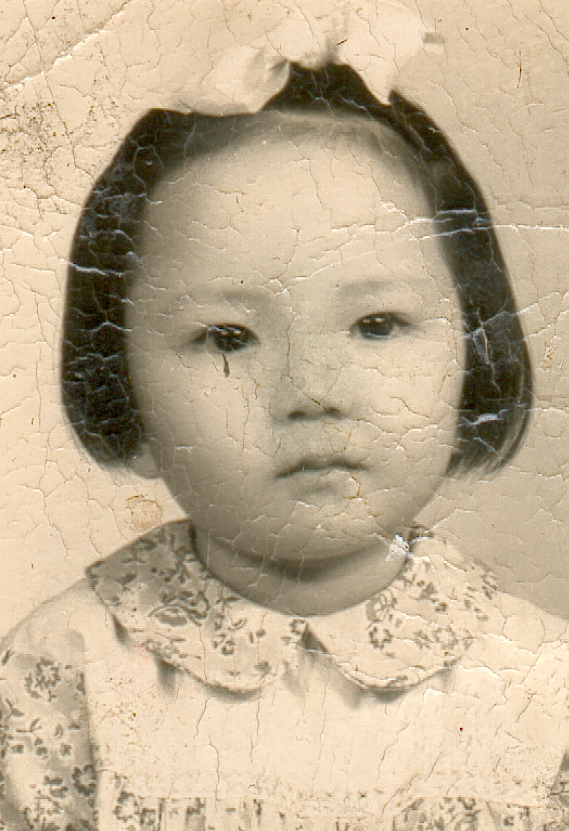

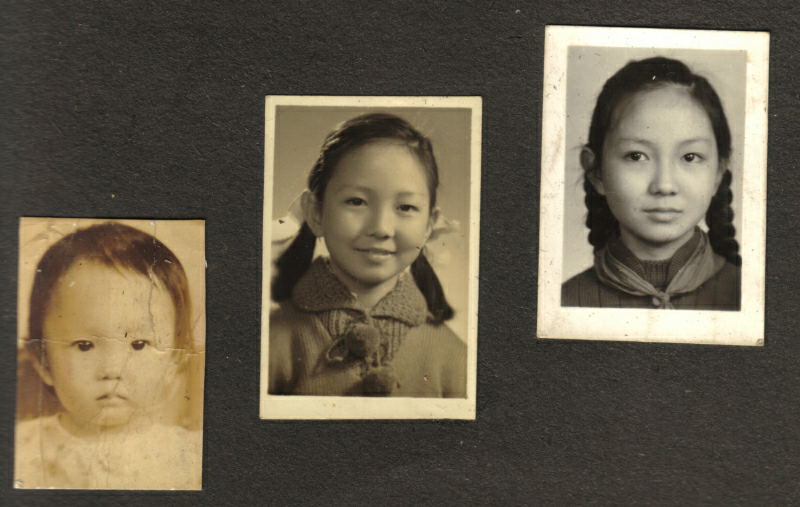

三岁的赵蘅

母亲还担心自己收藏的相当数量的新文学书籍,要是被日本人搜去麻烦就大了,尽管她家处于租界,可日本人随时会来搜查,家里多半是巴金的书。那几年,她已和这位心中敬佩的作家开始通信了。还有,《文丛》《文学季刊》《中流》等进步刊物,上面都一一盖着“晓黛”的图章,这是她的笔名,正和那首诗的署名一致。母亲跑回家第一件事就是赶紧用笔涂掉图章。

恐惧和焦虑笼罩着杨家,外婆终于答应她的第二个孩子,也就是我的母亲马上离开天津。第一个走的是我的舅舅杨宪益,1934年他留学去了英国。1938年7月7日,母亲和几位女生从海河码头出发,乘坐的是英国太古轮船公司的“云南号”,出塘沽港在东海上漂泊了七天。

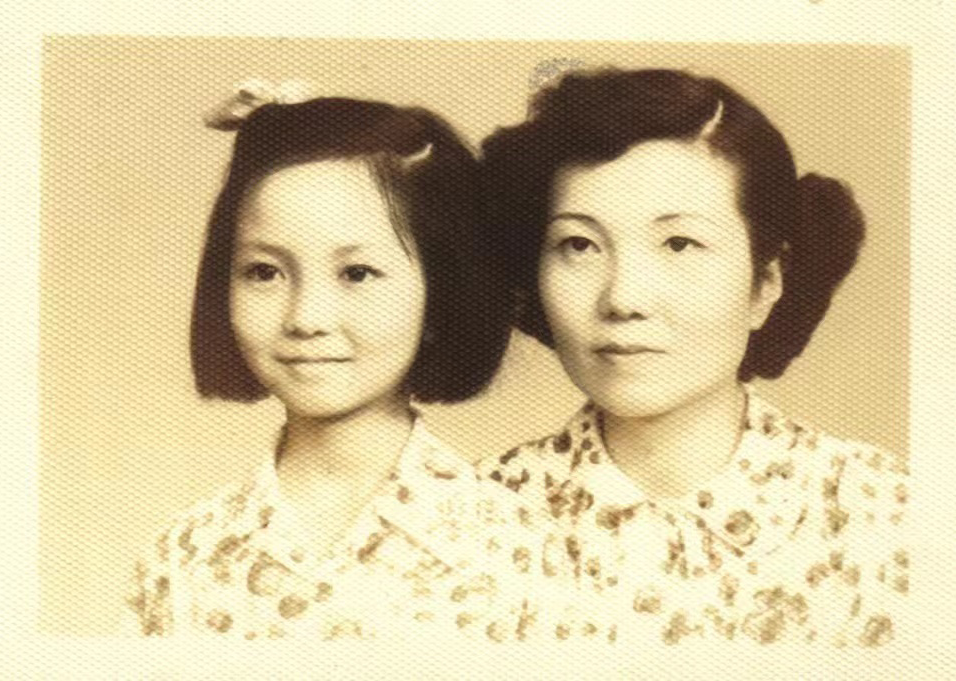

赵蘅与母亲杨苡,摄于上世纪50年代。

2父亲的“南渡西迁”

1937年,我父亲这年已是山东大学二年级学生。暑假里他还在家乡组织“永嘉青年战时服务团”的活动,10月19日参加了纪念鲁迅先生逝世一周年大会,他跳上桌子发表激情洋溢的演讲。很快三所北方高等学府紧急南迁的通告传来,他便和几个温州同学,10月底投奔至国立长沙临时大学。在他后来的回忆录里,详细描述了南岳山脚下,山风为伴,精深治学的情景。一批知名教授如吴宓、陈寅恪、闻一多、冯友兰、叶公超、柳无忌、钱锺书、冯至、沈从文、吴达元、吴晗、李广田、王力、卞之琳等,以及英国现代诗人、文学评论家威廉·燕卜荪相继到来。不断有从沦陷区逃难的学生带来沿途日寇暴行的消息,更激起这些文人和爱国学生们抗战救国的决心。80天后,日寇逼近武汉,临时大学奉命西迁昆明。大家于1938年1月动身,分两路入滇。父亲走的路线和母亲相似,一行八百人也是经广州、香港乘船到越南,再坐火车北上到昆明。徒步的三百人,跋涉约三千五百里上云贵高原,其中有父亲的同班好友查良铮,即著名诗人穆旦。4月他们先在边城蒙自恢复上课,父亲和其他15名同学组织了南湖诗社,并请朱自清为导师。父亲终于见到了崇拜已久的先生,他写的《温州落霞潭》这首诗,意为怀念炮火下的故乡,后来被朱自清推荐发表在他和沈从文创办的刊物上。

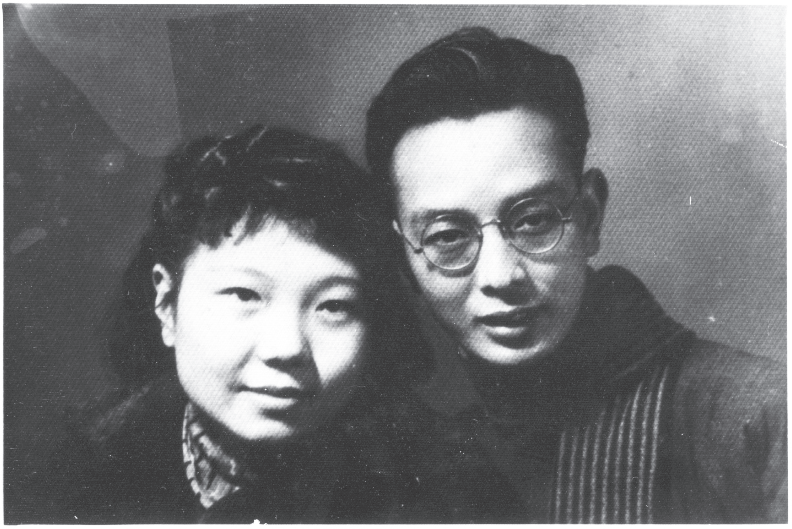

赵瑞蕻与杨苡在重庆时的旧影。

3双亲在抗战纪念日结婚

1938年8月,疲惫的母亲经过长途跋涉,终于抵达了昆明。同年暑假后父亲随文学院从蒙自迁昆明。9月28日,昆明遭遇敌机第一次轰炸,母亲这时已从小西门内蒲草田街,搬到了青云街。她亲眼目击三架轰炸机,把大西门翠湖一带炸得七零八落。从此每日里,城楼一挂起红灯笼,警报器猛然拉响,她就跑出城。父母亲结婚后(他们挑选“8月13日”淞沪抗战纪念日登报结婚),两人一起跑,母亲怀着孩子,要挺着大肚子跑。姐姐赵苡生下来,他们便抱着、牵着她,三人一起往大西门外的堤沟逃去。田野上栽满密密的尤加利树,拉家带口奔逃的人群里可以看到,拄着文明棍夹着书、行色从容的西南联大教授和他们学生的身影。

赵蘅的童年照

父亲生前曾写过一篇文章:《当敌机空袭的时候》,文中真实记录了1940年9月30日上午,他和我母亲躲避空袭的情景:“天蓝得使人感动。但是,东南方向出现了二十几架敌机,飞得不高,亮闪闪的,很清楚地可以看见血红的太阳旗,轰隆隆地由远而近,那么可怕。突然我们看见敌机俯冲下来,投弹了,数不清的炸弹往下掉,发出魔鬼似的凄厉的声音,大约落在东城一带,那里一阵阵巨响,尘土高扬,火光冲天……”我注意到父亲动笔的这天是1995年8月15日,日本投降五十周年,离他八十大寿还有三个月。

我仿佛还听见雨打铁皮屋顶发出的叮叮咚咚,秋风吹破纸糊窗户的声响。昆明联大教室里座无虚席,外文系才俊们正跟着教授大声念惠特曼的《草叶集》,也许是莎翁的十四行诗,或是丁尼生的诗句。 一边是敌机的狂轰滥炸,一边是在“抗战必胜”的信念,以“刚毅坚卓”(联大校训)的精神,“从一九三七年八月至一九四六年七月,共计八年十一个月,以学年计算正好九个学年”。中华文化精英的火种,从“联大人”的手中传递着,燃烧着,并保存下来。

2023年赵蘅重返出生地重庆,第一次画下嘉陵江。

4在抗战大后方团圆

母亲早就写信催她姐姐快离开天津,信里这样写道:“你怎么还留在沦陷区?沛霖都去了延安!”罗沛霖是我后来的姨父,他于1938年春就到了延安。那里是当时许多进步青年向往的圣地,舅舅杨宪益从牛津大学毕业,携英国未婚妻戴乃迭回国,漂洋过海穿越日本封锁线,本来也打算去延安的,但地下党徐冰叫他们去后方工作,他预见距离建立新中国已经不远了,于是舅舅他们去了重庆,因为我的外婆那时已经在那里了。外婆是和姨妈杨敏如在日本兵占领租界后随中国银行悄然离开天津的。他们一直走水路,到上海再转重庆,等于经历了一次长途逃难。

赵蘅与母亲杨苡

这是抗战中外婆一家人的第一次团圆。但是生活再也达不到老家那样的高水准了。按姨妈的话讲:“没有自来水和卫生间,没有电灯和电话,没有钢琴和电影。”可外婆一点不灰心,她宁愿自己一家艰苦,也不愿沾婆家的光。后来她还慷慨地拿出相当一部分遗产,支援我姨父所在的地下党办企业,为新中国成立后的国家建设积蓄人才。当时,姨父罗沛霖已从延安返渝,在外婆的操办下,舅舅舅母和姨妈姨父两对新人在重庆举行了双婚宴。登载这条婚讯的旧报纸,近年被人发现,姨妈惊喜不已。

父亲从西南联大毕业后,1942年受聘到国立中央大学柏溪分校教书期间,在这个嘉陵江畔的幽静山村里,他终于可以将中学时代就崇拜的法国小说家司汤达名作《红与黑》翻译成中文。1944年第一本《红与黑》中文版问世。教授父亲法文的吴达元先生收到赠书,兴奋地在回信里写道:“你做了一件很不容易的事!在这炮火连天中,这本名著翻译过来会给人一股清醒、振作起来的力量。”

1945年8月,日本人无条件投降。重庆全城沸腾。这座嘉陵江畔的山城,是我的出生地,它曾发生过校场口大隧道几千人被炸死闷死的惨剧。它雾气迷蒙,就像我对它的记忆一样。

我永远感谢双亲把我降生在这个伟大的胜利年。我将毕生用自己的笔,为人类的和平和正义事业而奋斗。