“保盟”视角下的西方抗战影像

[摘要]2025年正值中国人民抗战胜利80周年之际,中国国家博物馆举办“国际友人与中国抗战⸺纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年专题展”。其中,保卫中国同盟在抗战期间发挥了关键的国际传播作用。保盟创办《保卫中国同盟新闻通讯》,系统刊载百余张照片,结合文字构建“苦难—抗争—援助”叙事框架,向世界传递中国抗战实况。保盟突破国民党新闻封锁,协助埃德加・斯诺、艾格尼丝·史沫特莱等国际友人,借助其影像与报道向全球传播中国抗战真相,动员国际援助,反击日军虚假宣传,为抗战胜利构建国际宣传网络,是连接中西方舆论的重要桥梁。

[关键词] 保卫中国同盟 抗日战争 抗战影像 国际传播 国际友人

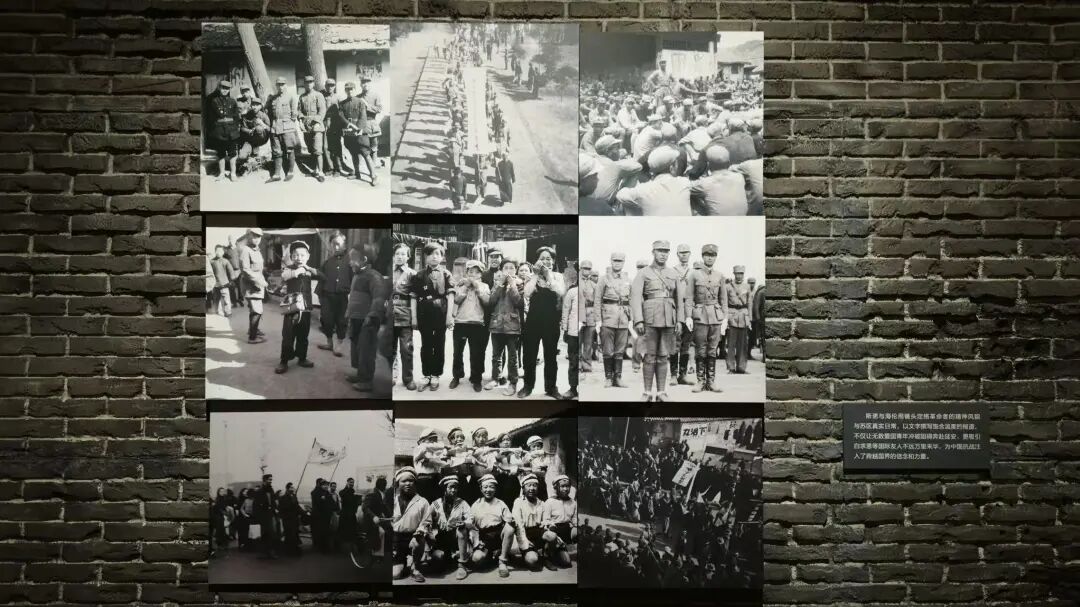

2025年正值中国人民抗日战争胜利80周年。中国国家博物馆于9月举办“国际友人与中国抗战——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年”专题展,通过实物、文献、照片、视频资料等展品,展示中国人民在抗日战争的艰苦岁月里,许多国际友人以医生、记者、工程师等身份千里迢迢来到中国,直接参加战斗、亲临战场救治伤病员、深入前线报道的故事。展品中包括大量抗战期间国际友人拍摄或被拍摄的历史影像及相关史料,这些影像在当时为中国抗战进行了有效的国际传播,如今也是还原和再现这段历史的视觉证据,以及重构集体记忆的关键媒介。

“国际友人与中国抗战——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年”专题展展览现场,本文作者供图

抗战期间,保卫中国同盟(China Defence League, CDL,以下简称“保盟”)在联络国际友人、向世界宣传中国抗战方面发挥了关键作用。此次展览中展出了《保卫中国同盟新闻通讯》(以下简称“《保盟通讯》”)、保盟中央委员会成员以及《保盟通讯》作者的相关实物及照片等馆藏文物,再现保盟为中国抗战争取舆论支持和国际援助作出的贡献。其中,摄影作为直观有力的传播媒介,在保盟的宣传工作中占据重要地位。一方面,保盟重视并系统性地运用摄影作为宣传工具,借助《保卫中国同盟新闻通讯》等刊物,精心编排影像与文本,形成“苦难—抗争—援助”及“历史—现实—未来”的叙事框架,有效动员了国际社会对华支持。另一方面,保盟构建了连接中西方舆论的桥梁,通过宋庆龄与国际友人沟通形成的网络,将中国抗战故事以文字和视觉的方式输送至全球,为中国抗战争取到更为广泛的国际支持和援助。

保盟的对外宣传机制

1938年6月,宋庆龄在香港邀集中外人士发起成立保卫中国同盟。保盟中央委员会由伊斯雷尔·爱泼斯坦(Israel Epstein)、邓文钊、廖梦醒、宋庆龄、希尔达·沙尔文-克拉克(Hilda Selwyn-Clarke)、诺曼·法朗士(Norman France)和廖承志七人组成。宋子文任会长,宋庆龄任主席,希尔达·沙尔文-克拉克任名誉书记,爱泼斯坦任宣传委员。保盟的宣言明确其目标为二:“一、在现阶段抗日战争中,鼓励全世界所有爱好和平民主的人士进一步以医药、救济物资供应中国;二、集中精力,密切配合,以加强此种努力所获得的效果。”为与国际援华团体建立经常联系,扩大对中国抗战的宣传,《保盟通讯》在保盟创立后随即创刊,通过向美国援华会、各地保盟支部、海外华侨社团等外国有关机构和团体发行,并经相关团体或媒体转载其内容的方式,向全球介绍中国抗战情况及物资需求,同时通报保盟工作及接受援助的情况,以争取国际社会对中国抗战更广泛的支持与援助。

《保盟通讯》前6期为油印英文简报,1939年4月1日改为铅印出版的双周刊(十六开本),初版发行1000份,第7期起增至2500份。第26期起,《保盟通讯》同时出版中文版,以扩大对华侨的影响。至1941年底停刊,《保盟通讯》共出版了36期。第1至17期由爱泼斯坦担任编辑,第18至24期由詹姆斯·贝特兰(James Munro Bertram)编辑,第25至36期由爱泼斯坦和柳无垢编辑。每期第一页兼做封面,大部分配以照片或插画,文字内容依次为战地报告、保盟接受的援助及捐赠信息公开、订购及捐赠方式等。

1938年6月14日,宋庆龄在香港发起组织“保卫中国同盟”。图为宋庆龄与保卫中国同盟中央委员合影。左起:爱泼斯坦、邓文钊、廖梦醒、宋庆龄、司徒永觉夫人克拉克、诺曼·法朗士、廖承志。

《保盟通讯》的宣传重点在于介绍抗日根据地军民的斗争情况,同时也报道国统区工业合 作协会的动态以及中国红十字会在贵州、湖南、江西和河南前线的医疗工作。宋庆龄在第6、9、18、33期发表的文章为刊物定下基调,强调团结一切力量抗日。《保盟通讯》的作者以国际友人居多,他们均以亲历者身份发回战地报告,如诺尔曼·白求恩(Henry Norman Bethune)、马海德 (Shafick George Hatem)介绍国际和平医院的情况,詹姆斯·贝特兰(James Munro Bertram)介绍医药物资从香港运送至延安的经历,伊文思·卡尔逊(Evans Fordyce Carlson)介绍关于新四军的情况,路易·艾黎(Rewi Alley)讲述中国工业合作协会的基层单位状况,等等。除《保盟通讯》外,保盟还通过《保卫中国同盟年报》、宣传画、小册子等宣传资料展开工作,《保盟通讯》也会刊载上述资料的订购信息,以拓宽宣传渠道。例如由丁聪绘制的《难民》宣传画,刊载于《保盟通讯》第7期首页,并在其后以《请订购我们新的宣传画》为题,介绍了保盟近期发行的各类彩色宣传画的内容、规格、价格等信息,强调这些宣传画是由“中国最好的艺术家绘制”,便于“各外国组织开展动员援助中国战争、为救济战争受难者募集经费的活动”,“适于橱窗布置和在游行与集会上使用”。《难民》以通俗易懂的视觉语言展现民众苦难,在保盟组织的“一碗饭运动”中成为核心视觉符号,并被保盟批量寄往欧美各国,经由海外团体及相关媒体的转载进一步传播,推动海外捐款。

摄影为证:《保盟通讯》的宣传利器

《保盟通讯》1939年发行的第一期开篇即明确了运用摄影进行战地报道的重要性:“我们打 算在每一期的《保盟通讯》上都登载一份战地报告,并尽可能附上照片”。事实上,在《保盟通讯》发行的36期当中,总共刊登过103张照片(不包括版画、宣传画等图像),其余出版物例如《保卫中国同盟年报》中照片的篇幅占比也接近七分之一。在《保盟通讯》刊登的所有照片中,医疗主题31张,军民抗战及战场主题照片12张,经济生产主题11张,宣传活动主题11张,战士孤儿及儿童主题照片10张,物资援助主题10张,人物主题7张,其余主题11张。照片以纪实性摄影为主,并与文字有机配合形成协同叙事,大幅提升对外宣传效果。

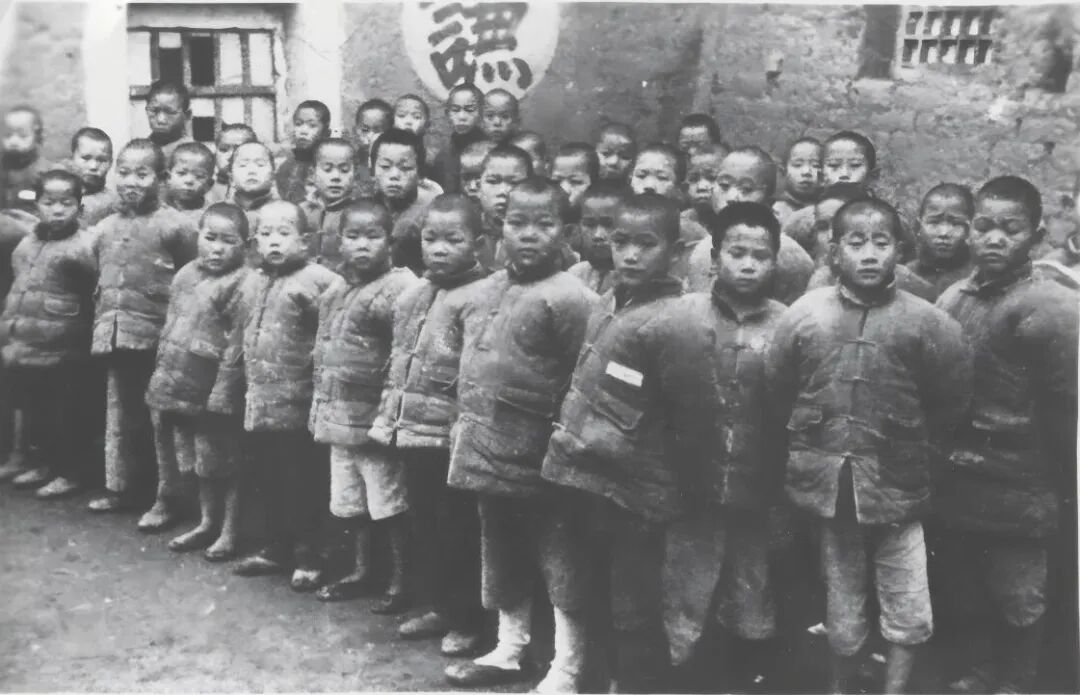

宋庆龄在全面抗战爆发后即意识到影像传播对打破国民党新闻封锁的重要性,将摄影器材列为战略物资募集重点。1938年,宋庆龄致信美国援华会,特别提到延安缺乏记录抗战实况的设备。马克斯·格兰尼奇(Max Granich)响应号召,在纽约募集到一台德国制造120型“蔡司”相机,附带长焦镜头与感光胶片,经香港、海防、昆明至西安,辗转三个月,于1939年春送达延安。4月,保盟驻西安联络人林巧稚通过八路军办事处,将相机秘密交付长期与宋庆龄保持密切联系的马海德。马海德在1939年4月的日记中记载,他在延安窑洞中首次开箱调试时,镜头上的蔡司标志在煤油灯下反光,仿佛看到了国际反法西斯力量的联结。在此之前,马海德仅使用过简易相机,保盟随器材寄来英文版《摄影技术手册》,并通过吴印咸的指导,使延安具备了专业新闻摄影能力。此后,马海德使用这台相机拍摄下大量有关延安军民协作、日常生活以及领导人肖像的照片,部分作品在《保盟通讯》及国际友人出版物上发表。

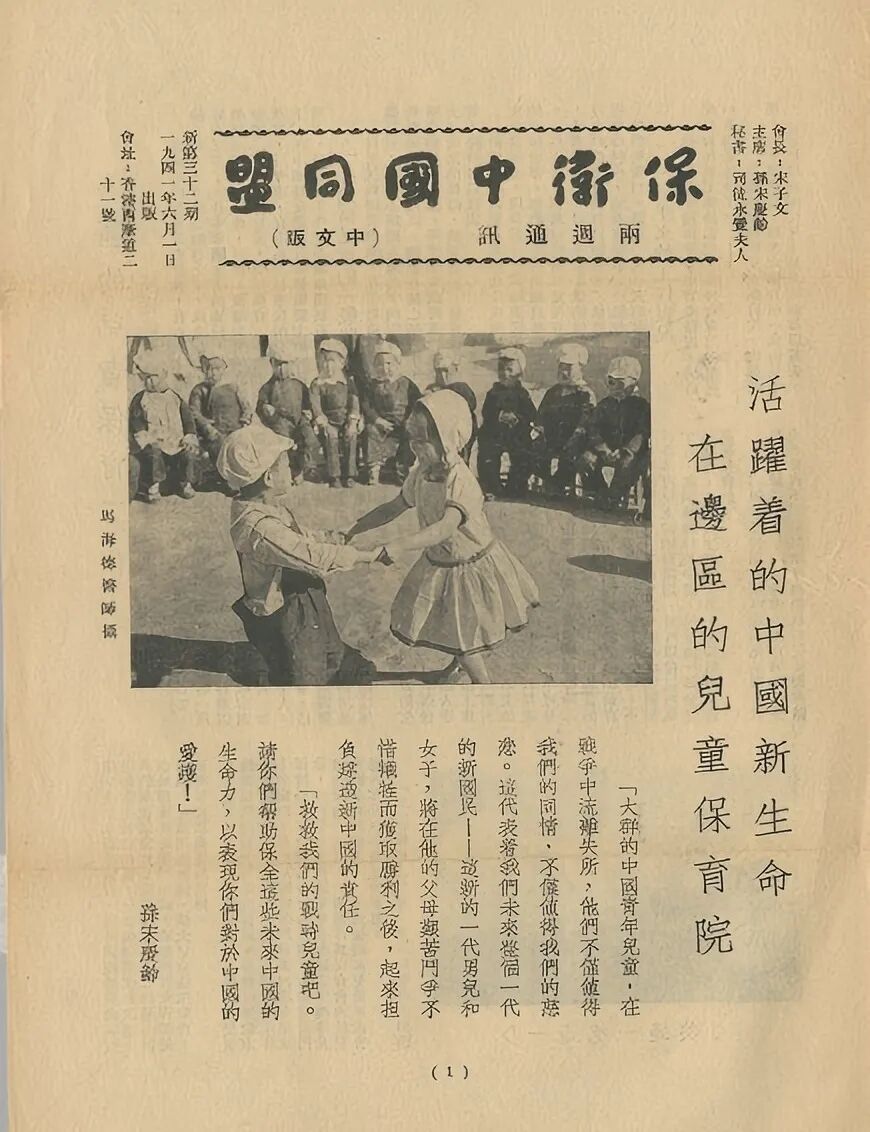

中国国家博物馆收藏有1941年6月1日第32期《保盟通讯》一份,刊登了马海德拍摄的边区战争孤儿保育院系列照片。封面照片中,一男一女两个儿童手拉着手,在一群围坐的儿童中间舞蹈。女童的裙摆微扬,给画面赋予动感与欢乐的气氛。照片的下方写道“......这代表着我们未来整个一代的新国民——这新的一代男儿和女子,将在他们的父母艰苦斗争不惜牺牲而获取胜利之后,起来担负起建造新中国的责任。”

1941年6月1日《保卫中国同盟》(中文版)头版

照片中的“欢乐瞬间”打破了战争的苦难基调,通过肢体语言直观传递出边区生活的生机,通过影像与文本的协同作用,转化为对“战争终将结束”的隐喻。进一步,文字将照片中的个体儿童定义为“未来整个一代的新国民”,使儿童形象成为国家未来的具象化符号。“父母艰苦斗争”“获取胜利之后”等表述,在时间维度上搭建因果关系——当下的牺牲是为了儿童的未来,而儿童的成长又将承接“建造新中国”的使命。这种双向叙事既坚定了成年人的斗争信念,也为儿童形象注入了历史责任感,更重要的是,赋予援助和救济行为以“援助国家未来”的政治意涵。

《保盟通讯》中关于战场的摄影作品,对于巩固抗日民族统一战线、反击日军炮制的“大东亚共荣”虚假宣传、揭露日军烧杀抢掠暴行有重要意义。1939年6月1日第4期曾刊登重庆轰炸后的城市废墟、市民遇难的照片,并指出“这是很容易分辨出的平民居所”,直接揭露日军无差别轰炸的罪行。

在《保盟通讯》刊登的照片中,还有一大类为与援助物资相关的记录。除长长的捐赠者名单及援助物资信息外,《保盟通讯》也借助摄影的纪实功能,直观呈现物资的接收、运输和使用过程,让国际社会看到捐赠的流向与成果,强化其对保盟的信赖感。例如,1939年6月20日第4期曾刊登宋庆龄与约翰·桑尼克劳夫脱爵士(Sir John Thornycroft)捐赠救护车的合影;4个月后,1939年10月1日第8期又刊登了这辆救护车正在前往西北途中的照片;1940年1月15日第12期还刊登了贝特兰在运输援助物资途中拍摄的广西渡口景象,从中可见物资运输的艰辛。

斯诺与红军战士,约1936年 尼姆·威尔斯(原名海伦·福斯特·斯诺) 中国国家博物馆馆藏

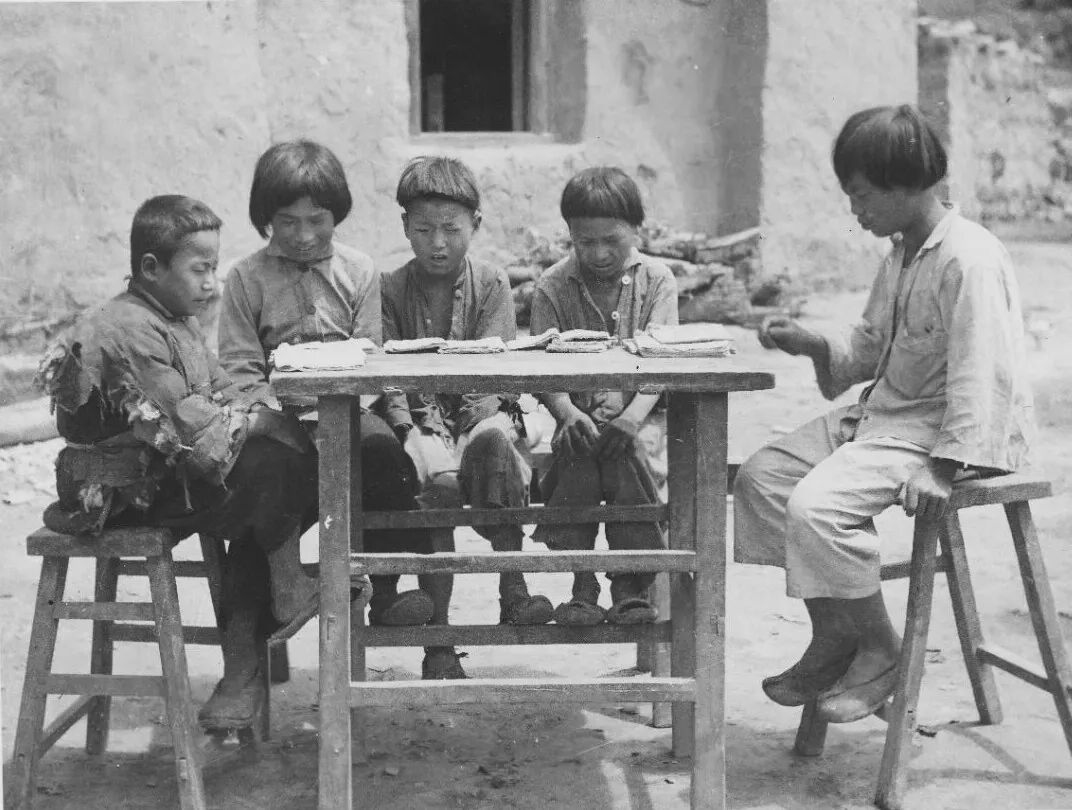

贫困儿童读书,1936年 埃德加·斯诺 中国国家博物馆馆藏

红军机枪手,1936年 埃德加·斯诺 中国国家博物馆馆藏

群众集会(从西安到延安途中),1936年 埃德加·斯诺 中国国家博物馆馆藏

保盟为桥:向全球传递中国抗战

宋庆龄及其领导的保盟在抗战期间,积极为西方记者及摄影师提供联络与协助,帮助国际社会了解中国抗战的真实实况。宋庆龄作为保盟的核心,与埃德加·斯诺(Edgar Parks Snow)、艾格尼丝·史沫特莱(Agnes Smedley)、路易斯·斯特朗(Anna Louise Strong)、詹姆斯·贝特兰、 路易·艾黎等人长期保持密切的联系与合作,而尤里斯·伊文思(Joris Ivens)、哈里森·福尔曼 (Harrison Forman)、罗伯特·卡帕(Robert Capa)、瓦尔特·博斯哈德(Walter Bosshard)等人则间接通过保盟的网络来华拍摄,其作品也通过保盟的网络得到进一步宣传。

在上述西方记者中,埃德加·斯诺与宋庆龄及保盟的外宣合作尤为突出,一方面体现在其个人对延安的报道和影像传播上,另一方面在于他为后续多位国际记者及摄影师访问根据地铺平了道路。1928年,斯诺以记者身份抵达中国,长期驻华报道。九一八事变前后,其文字报道和照片向世界展示中国社会真实状况,揭露日本侵华真相。1933年,他定居北平后结识宋庆龄。受一二九运动影响,斯诺开始关注中国共产党,立志打破国民党对陕北的新闻封锁。1936年,斯诺向宋庆龄提出访问陕北的请求,宋庆龄通过董健吾等人与陕北取得联系。毛泽东亲自批准斯诺访问陕北,视其为“向世界传递真相的机会”,同时委托宋庆龄再找一位外国医生共同前来。宋庆龄准备的通行证帮助斯诺通过了国民党封锁线,并安排斯诺与马海德在郑州会合,一同抵达西安与董健吾会合。在张学良提供的卡车护送下,斯诺抵达延安。为便于采访,斯诺的住处被安排在离毛泽东所住窑洞不远的山脚下。红军给他配发了一匹马、一支步枪、一套崭新的军服和一顶红星八角帽。7月至10月期间,斯诺相继完成对毛泽东、周恩来、彭德怀等领导人的长篇访谈,首次向外界系统介绍中共政策。

1936年7月至10月,美国记者埃德加·斯诺在宝安革命根据地(今志丹县)为毛泽东拍照时,由于毛泽东本人没有戴红军八角帽,他便将红军送给他的八角帽给毛泽东戴上,留下了一幅珍贵的照片。斯诺后来将这顶红军八角帽带回了美国。1975年9月,斯诺的遗孀洛伊丝·惠勒·斯诺应邀访华,将这顶红军八角帽作为全家赠送给中国的礼物。中国国家博物馆馆藏

1936年,埃德加·斯诺在陕西宝安采访拍摄时使用的相机。中国国家博物馆馆藏

毛泽东头戴八角帽的照片正是在此期间拍摄。8月下旬,斯诺准备前往宁夏前线采访,临行时将自己的八角帽给毛泽东戴上,拍下了那张经典照片。画面中,毛泽东身着多处补丁的灰布军装,身形清瘦、眼神坚定。《密勒氏评论报》于1936年11月14日刊登毛泽东头戴八角帽的照片,率先发表斯诺的延安报道。这顶八角帽如今也收藏在中国国家博物馆,由斯诺的遗孀洛伊丝·惠勒·斯诺捐赠。1937年,《红星照耀中国》在英国一经问世便引起轰动,书中刊载了斯诺在延安拍摄的照片和报道,当年销量超过10万册。一年后,第一个中文全译本在上海出版,考虑到在敌占区和国统区发行,译本改名为《西行漫记》。1937年1月25日,《生活》杂志集中且大篇幅刊发了毛泽东和红军的珍贵照片,以及斯诺介绍红军长征情况的文章,斯诺对延安文字及影像记录的影响力再次扩大。

在斯诺的引见下,史沫特莱与宋庆龄结识,并于1938年到达延安开展采访与拍摄。史沫特莱与保盟的合作宣传不断深入,尤其在对新四军的正面报道、根据地的医疗情况及呼吁援助方面较为突出。史沫特莱通过在《保盟通讯》《曼彻斯特卫报》《密勒氏评论报》以及她先后参与创办的《中国论坛》《中国呼声》刊物上持续宣传中国抗战,对新四军现状进行大量报道,展现出中国军民的顽强抵抗精神,持续呼吁国际社会支援中国抗战。1939年7月3日,《生活》杂志也刊出史沫特莱拍摄的陈毅及新四军的照片共7幅。

艾格尼丝·史沫特莱与中国军队举着“欢迎史沫特莱小姐,我们伟大的朋友”的横幅留下的合影,1937-1940 年 ©亚利桑那州立大学图书馆,艾格尼丝·史沫特莱收藏及展览档案

战争孤儿,1937-1940 年 艾格尼丝·史沫特莱 中国国家博物馆馆藏

华中游击队妇女救国会领导人,1937 -1940 年 艾格尼丝·史沫特莱 © 亚利桑那州立大学图书馆,艾格尼丝·史沫特莱收藏及展览档案

中国军队, 1937-1940 年 艾格尼丝·史沫特莱© 亚利桑那州立大学图书馆,艾格尼丝·史沫特莱收藏及 展览档案

广西第 84 军的士兵正在为他们的营房制作草垫,湖北枣阳,1937-1940 年 艾格尼丝·史沫特莱

© 亚利桑那州立大学图书馆,艾格尼 丝·史沫特莱收藏及展览档案

日本空袭后,中国红十字会医疗队救护队正在做紧急救援,1937-1940 年 艾格尼丝·史沫特莱 © 亚利桑那州立大学图书馆,艾格尼丝·史沫特莱收藏及展览档案

一辆红军卡车,1937 - 1940年 艾格尼丝·史沫特莱 © 亚利桑那州立大学图书馆,艾格尼丝·史沫特莱收藏及展览档案

结语

保盟借助《保盟通讯》系统地运用摄影作品,并作为桥梁联络和吸引西方记者、摄影师宣传中国抗战,这一举措既突破了国民党新闻封锁,反击了日军的虚假宣传,也构建了国际宣传网络——以视觉叙事引起情感共鸣,并将这种共鸣转化为实际援助,为中国抗战的胜利贡献了重要力量。正如毛泽东在《论持久战》中所言:“这个战争,在东方历史上是空前的,在世界历史上也将是伟大的,全世界人民都关心这个战争。”