良渚文化朱砂产地溯源研究取得重要突破

良渚文化朱砂产地溯源研究取得重要突破

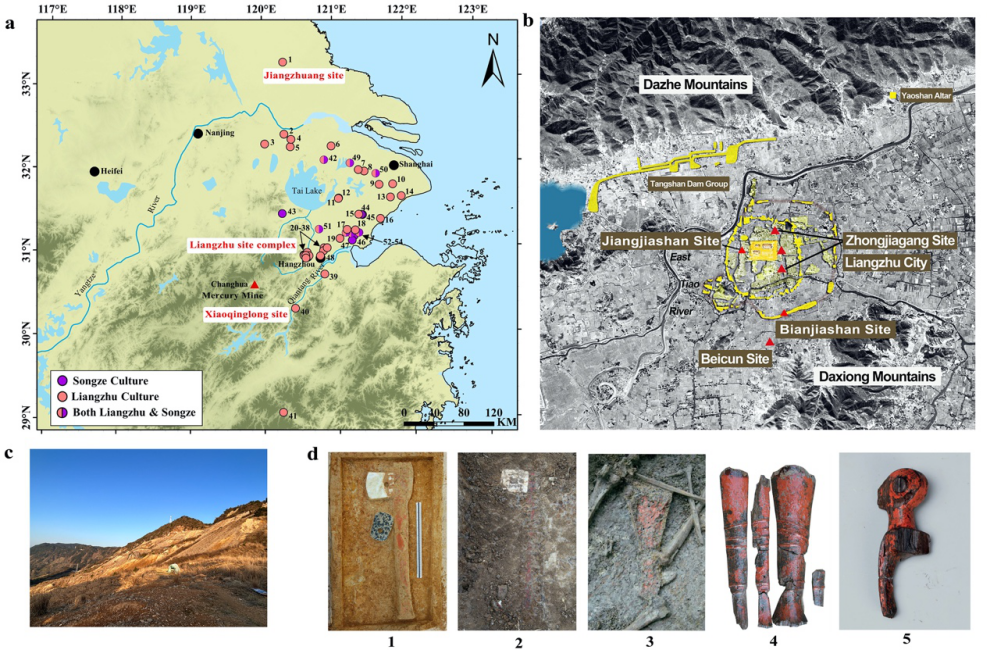

朱砂(HgS)在中国古代被广泛应用于彩绘颜料、丧葬仪式、炼丹、药物和冶炼水银等方面,并因其持久稳定的鲜艳色彩被赋予了宗教含义和精神信仰。但是天然朱砂在地球蕴藏量很少且地理分布不均,自古以来就是一种珍稀矿物资源。中国新石器时代最早利用朱砂的案例可追溯至距今6000年左右的河姆渡文化朱漆木碗。之后,仰韶文化、崧泽文化、凌家滩文化中朱砂有零星发现。距今5300~4300年的良渚文化时期,朱砂开始被大量使用,主要用于漆木器生产。据已发表资料统计,北村、反山、卞家山、小青龙、蒋庄、福泉山等50余处崧泽和良渚文化遗址发现漆木器和漆皮陶,漆器表面均有红彩。良渚文化漆木器经XRF和拉曼光谱分析,红色颜料中均含有朱砂成分。朱砂资源的稳定获取是良渚文化漆器手工业发展的基础条件之一。

图1. 良渚文化漆器的发现

中国的朱砂矿产资源主要集中于中国西部的湘黔渝汞矿带、秦岭汞矿带、三江汞矿带和右江汞矿带。良渚文化分布区内也有朱砂矿产,即杭州临安区昌化玉岩山汞矿。但玉岩山汞矿规模较小,主要出产鸡血石。解决良渚文化朱砂产地问题对于研究中国汞矿开采和利用,复原史前资源流通网络具有重要意义。近日,中国科学技术大学科技考古实验室联合多家单位在《Archaeometry》杂志发表了良渚文化朱砂产地溯源最新成果。

研究团队利用同位素比质谱仪和多接收电感耦合等离子体质谱仪对北村、钟家港、姜家山、卞家山、蒋庄和小青龙6处良渚文化遗址出土朱砂进行了S和Hg同位素分析。以往昌化朱砂的S同位素数据仅有1例,其同位素变化范围并不清楚。为此,研究团队采集了昌化玉岩山汞矿石22例。昌化朱砂与迪开石、明矾石、叶腊石共生,明矾石中硫的掺入会对朱砂硫同位素测试产生严重影响。因此,研究团队首先采用水飞法对昌化朱砂提纯,避免了围岩矿物的影响。同时收集了西部各汞矿的朱砂S和Hg同位素数据,建立了各汞矿的S和Hg同位素组成变化范围。

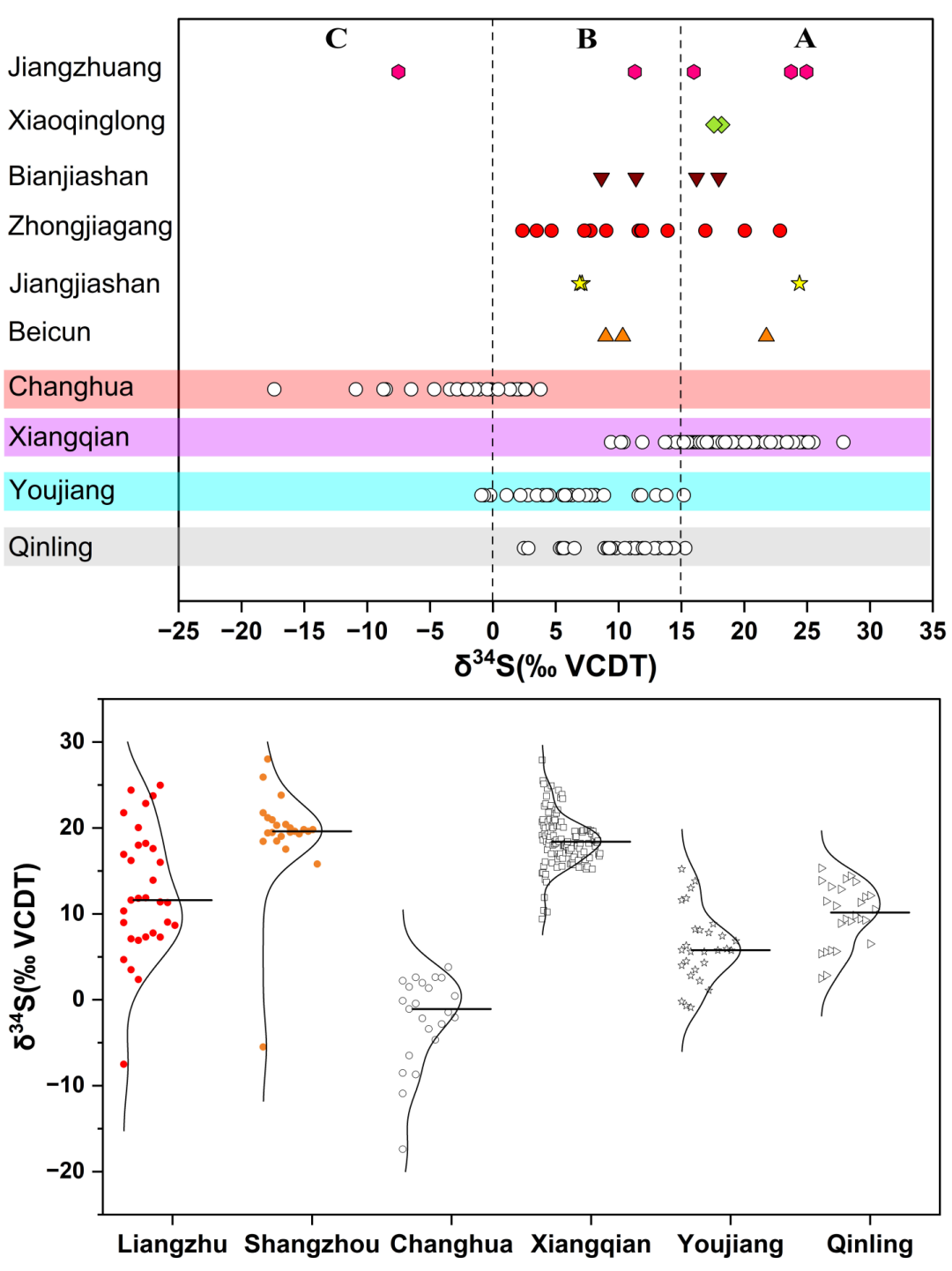

图2. 良渚文化朱砂与各地汞矿朱砂δ34S值对比

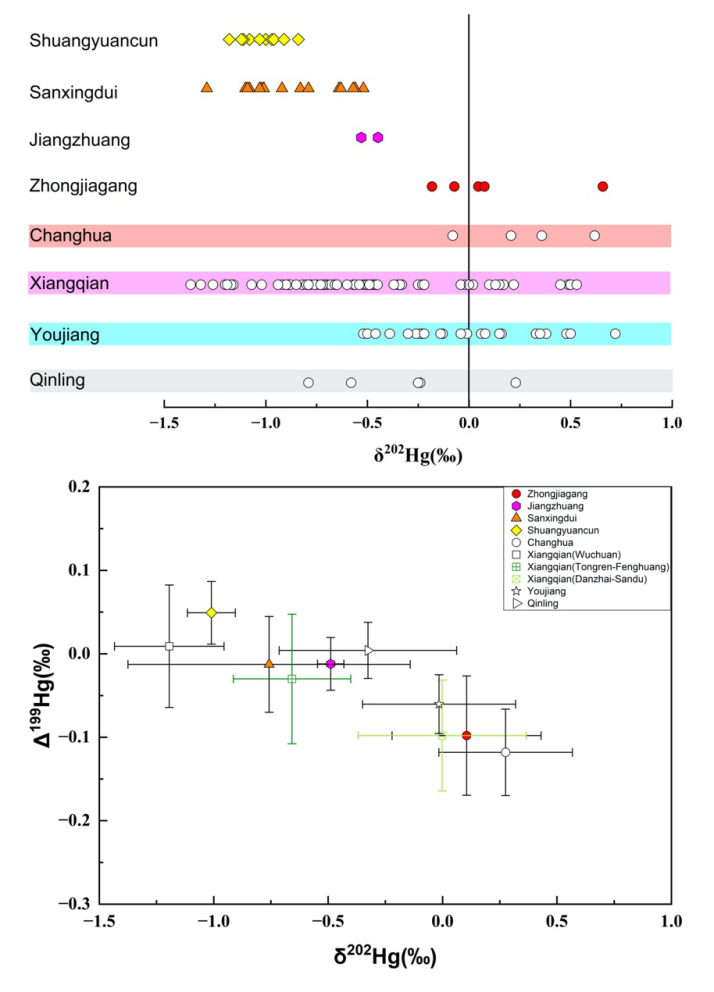

研究发现昌化汞矿δ34S值范围是-17.38 ~+3.80‰ (平均值-1.9 ± 5.15 ‰),反映了矿石中的S主要来自火山岩浆。良渚朱砂δ34S变化范围很大,从-7.5 ‰ 到+24.96 ‰,与昌化朱砂存在较大差异,排除了良渚朱砂主要产自昌化汞矿的可能。良渚朱砂的δ34S值为三组,A组δ34S值在+15‰以上,其来源明确指向了湘黔渝汞矿带;B组δ34S值在0~+15‰,结合Hg同位素判断可能来自黔西南与桂北地区汞矿;C组只有1例,δ34S值为-7.5‰,可能来自于昌化汞矿。

图3. 良渚文化朱砂与各汞矿朱砂Hg同位素对比

S和Hg同位素分析结果表明西南地区的朱砂资源在距今5000年前后已经被开发并流通到长江下游地区。在长江沿线,同时期的华容七星墩、枝江关庙山、沙洋城河、荆门龙王山、潜山薛家岗遗址均有朱砂发现,显示出湘黔朱砂资源沿长江向江汉平原和太湖流域的流通路径。另外,黔西南和桂北地区的朱砂可能沿珠江水系进入广东,然后经过粤北的石峡文化进入江西,最后经赣江与长江下游地区相连。石峡文化不仅发现大量和良渚文化相似的玉器,墓葬中也发现有朱砂。此路线目前证据较为薄弱,有待未来进一步检测分析。

该研究具有三点突出的学术意义:1.初步厘清良渚文化朱砂来源,为深入研究良渚文化珍稀资源获取方式和漆器手工业生产提供新证据;2.揭示出距今5000年前后早期国家起源关键阶段的朱砂远距离流通网络;3.将湘黔朱砂的使用历史上溯至新石器时代晚期,为汞矿文化遗产申遗提供重要科学支撑。

图4. 中国汞矿δ34S值分布图和良渚文化朱砂流通路线

中国科学技术大学科技史与科技考古系、科技考古实验室长期关注古代资源产地和流通问题。2014年金正耀教授获批国家自然科学基金项目“黔湘渝硃砂矿资源的历史流向:基于汞同位素地球化学方法的源汇关系研究”,首次在国内运用汞同位素方法示踪古代朱砂产地。近年,中国科学技术大学同位素考古实验室同位素比质谱仪正式运行,建立了微量朱砂S同位素分析方法,未来将重点开展硫同位素地球化学方法在资源考古和人类、动物迁移方向的研究。

论文第一作者为中国人民大学历史学院吴晓桐博士,张兴香副教授为论文通讯作者。浙江省文物考古研究所赵晔、王宁远、仲召兵、姬翔、江苏省文物考古研究所甘恢元、国家文物局考古研究中心杨凡、中国科学技术大学硕士研究生张云露、陶莉为共同作者。该研究得到国家社科基金(22BKG039)、国家自然科学基金(41473010)和国家重点研发计划(2022YFC3500904)的支持。