徐蜀 | 民国古籍整理出版工艺杂谈 · 铅印

(图片来源于网络)

清末民初,西方先进的印刷工艺,石印、铜版、珂罗版、铅印等传入中国后,极大地推动了图书出版业的发展。古籍整理出版当然也不例外,其发展主要表现在以下几个方面:

照相印刷可以原样影印古籍,效率大大超过影刻;还能通过割裱方式,将古籍的部头缩小二至九倍,因此书价大幅降低。

铅活字排印,基本上取代了雕版印刷,提高了效率和质量,也降低了成本。

照相制版结合石版、铜版、珂罗版印刷的影印技术,解决了金石书画类古籍的复制出版难题。照相印刷术发明前,古代的金石碑拓、法帖,只能依靠传拓及雕版覆刻的方式印刷、流通,效率极低。并且,层次丰富的绘画、墨迹,根本无法印行,限制了此类作品的传播,乃至大量原作失传。

综上,印刷工艺的进步和多样化,丰富了古籍整理图书的品种,大幅降低了书价,提高了图书销量,满足了更多不同层次读者的需求。因此,我们总结那段历史的时候,不但要了解出版了哪些书,也要了解那些书是用何种印刷工艺印制的,效果如何;同一种古籍采用不同的印刷工艺印制有什么差别,等等。了解这些情况后,我们在选用、研究民国古籍整理图书时,就会有的放矢、事半功倍,并且还能对我们今后的古籍整理出版工作,起到一定的借鉴作用。

再有,普通古籍和民国图书书目,如果能够详细注明图书的印刷方式,就会极大提高书目的使用价值。以往的一些书目虽有标记,但多数仅标注“铅印”“石印”或“影印”“排印”,不但缺失较多,还有不少差错。要想解决上述问题,编目者需要学习 一点基本的印刷知识,提高对不同印刷工艺的鉴别能力。多年来,笔者将古籍整理出版与印刷技术相结合进行研究,获益匪浅

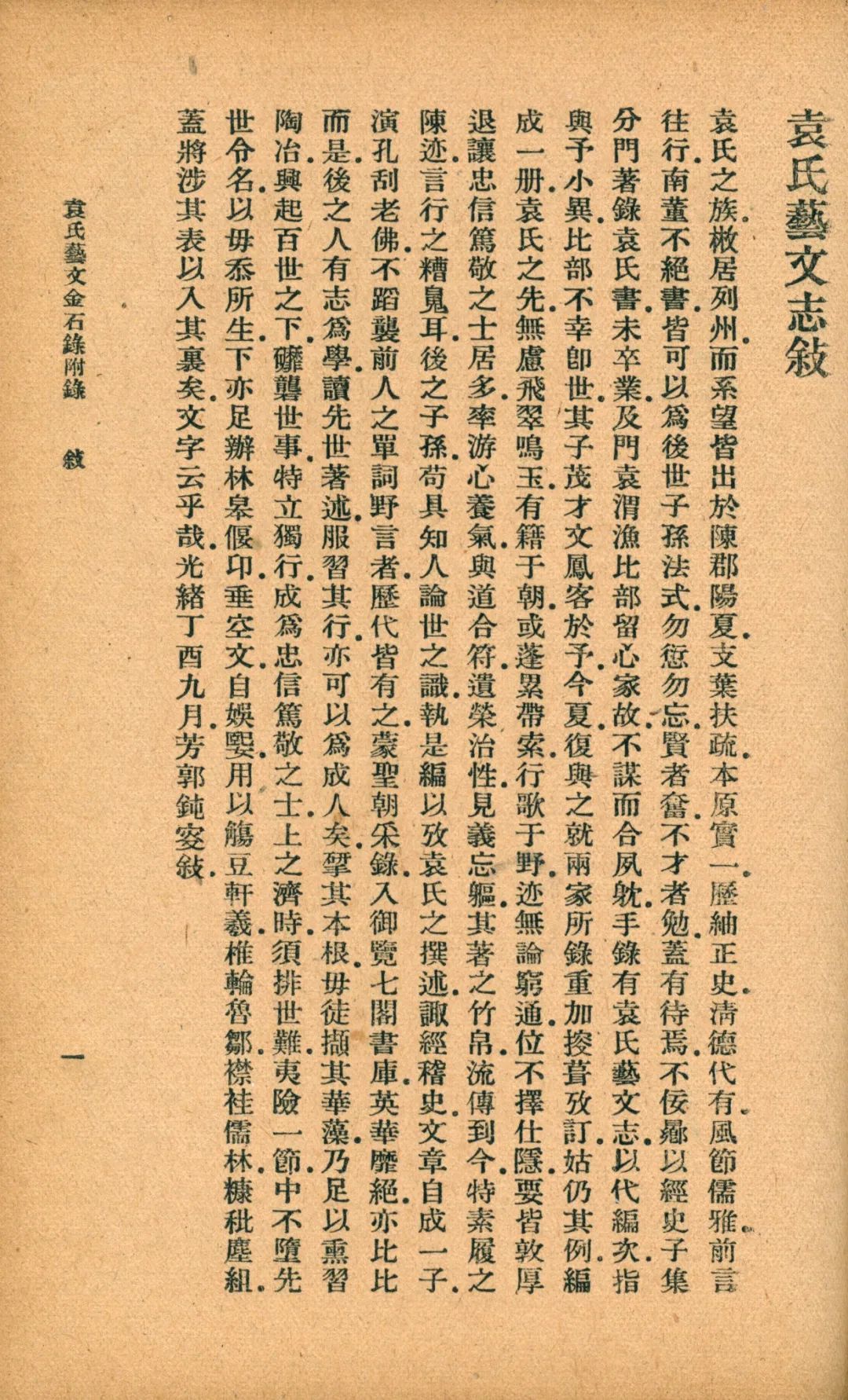

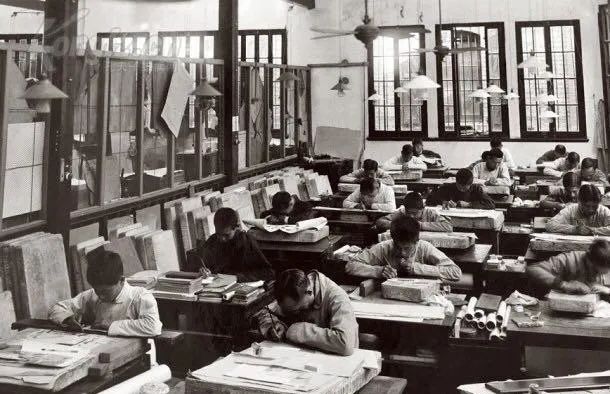

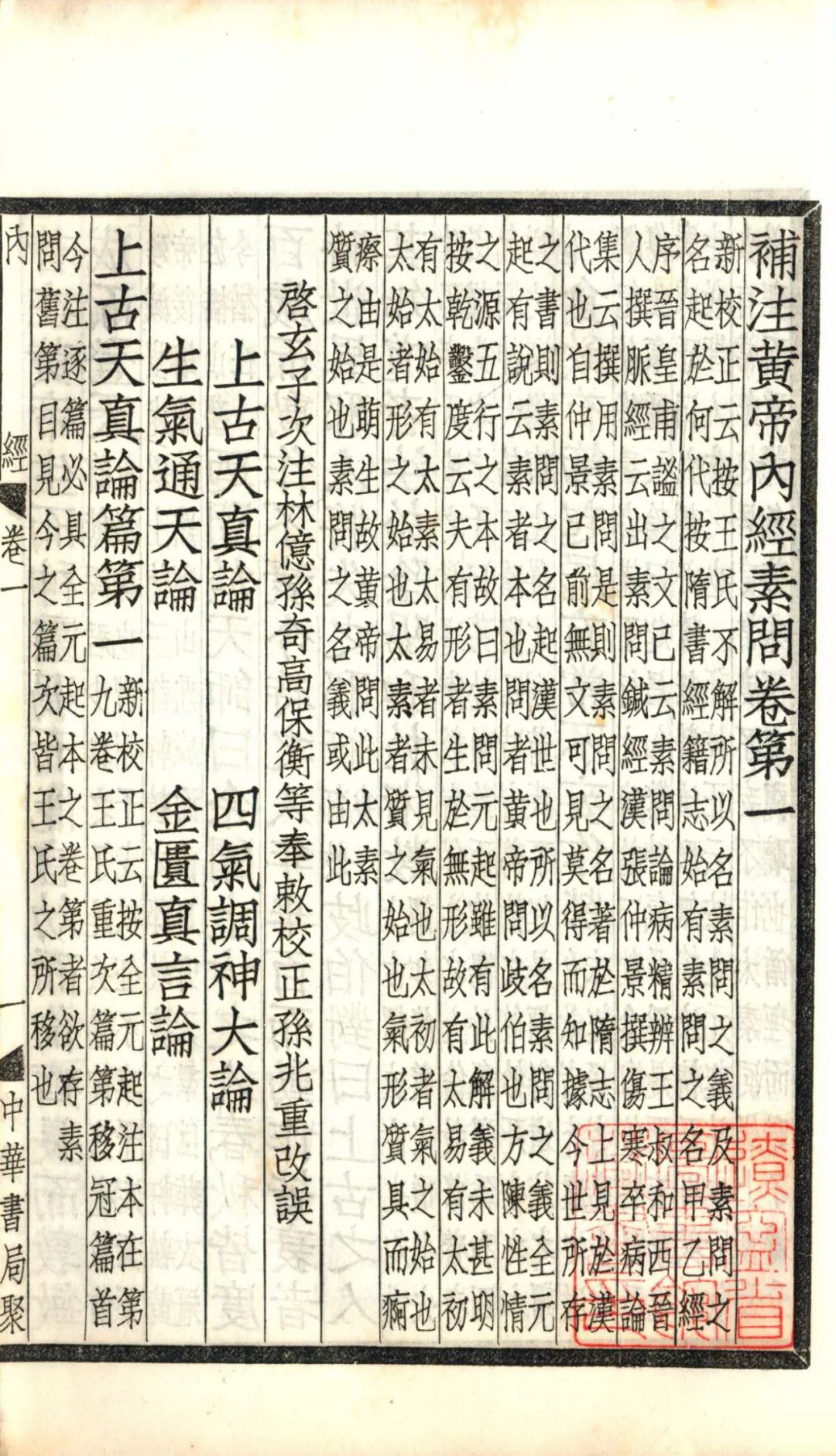

西方的铅活字印刷,于清道光年间开始在中国传播。清末民初,铅印被商务印书馆、中华书局等出版机构当做翻印古籍的重要印刷工艺。铅印传入中国之初,铅字多为宋体,比较单调。宣统元年(1909),商务印书馆创制二号楷书铅字,倩江湾徐锡祥镌刻字模。其方法为:先以楷书原底照相摄制阴文铜版,每字嵌入铜壳子,制成刻坯铜模,浇铸铅字,刻工修整而成。民国四年(1915),商务印书馆又聘请湖北刻字名家陶子麟,以《玉篇》之字体,照相制版,镌刻“古体字”,制成一号、三号活字二副。民国六年(1917),钱塘丁氏仿宋精刻欧体活字,名曰“聚珍仿宋活字”,以其刊印古书,可与宋椠元刊媲美。先后排印《大观录》《习苦斋诗集》《居易堂集》等诗文集。丁氏“聚珍仿宋活字” 后被中华书局收购,用其印制著名的《四部备要》。民国八年(1919),商务印书馆海陵韩佑之以宋元精椠为范,创制仿古活字。商务不断改进铅字字体,除排印古籍的需要外,还有大量影印古籍 的序跋、校记等文字需要与不同底本配 套的“仿古”字。

铅印在古籍整理出版中的应用