新质生产力赋能革命文物保护利用的内在逻辑

字号:T|T

2025-04-17 11:29 来源:文物天地月刊

党的二十届三中全会提出,健全因地制宜发展新质生产力体制机制。推动劳动者、劳动资料、劳动对象优化组合和更新跃升,催生新产业、新模式、新动能,发展以高技术、高效能、高质量为特征的生产力。这为利用新质生产力赋能革命文物保护利用指明了前进方向、提供了根本遵循。

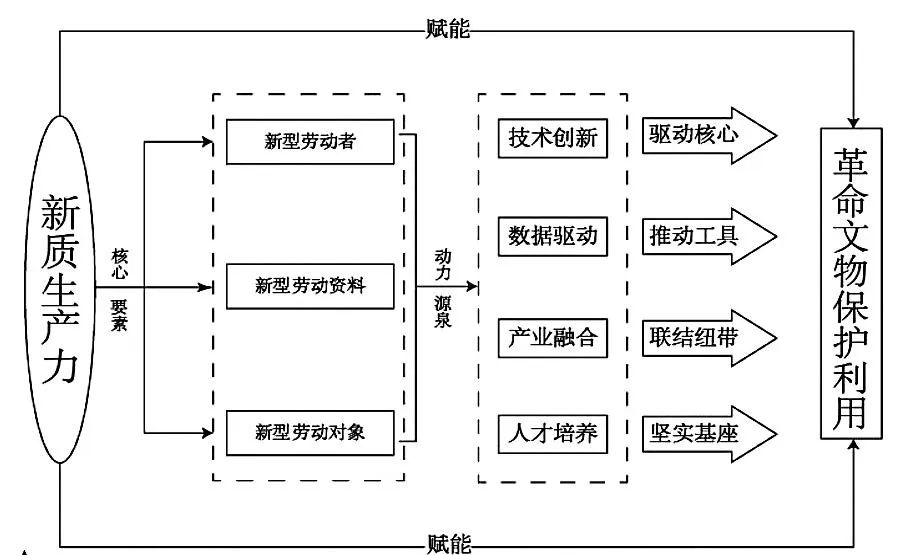

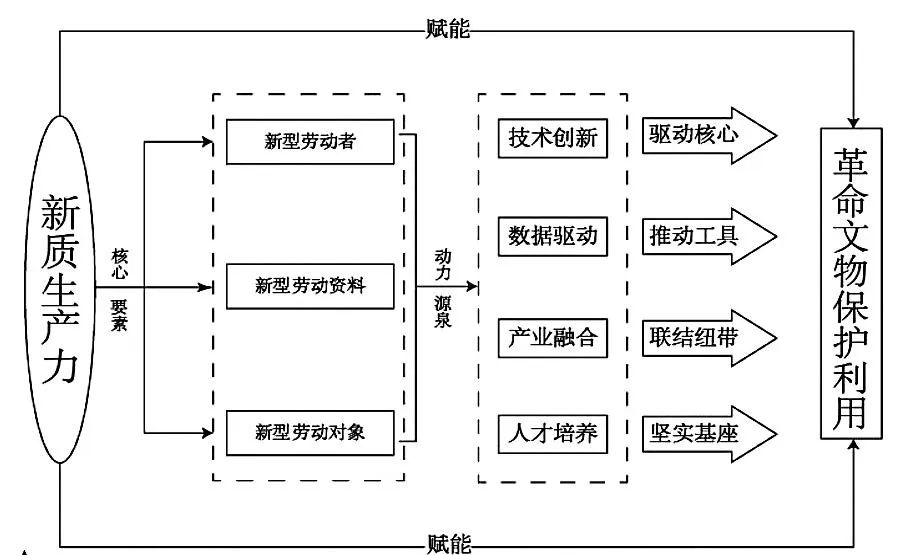

新质生产力强调劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升,以全要素生产率的大幅提升为核心标志。这三个要素分别为新质生产力赋能革命文物保护利用提供了智力支撑、技术保障和文化底蕴。

新型劳动者通过知识、技术和理念创新,推动革命文物保护利用从传统的“抢救性修复”转向“预防性保护+创造性转化”,实现革命文物价值的现代化表达。因此,新型劳动者成为发掘革命文物价值与保护革命文物完整性的关键一环。新型劳动者能够不断适应时代进步发展要求,将现代科技手段与革命文物的保护与应用相融合,始终为革命文物的创新发展提供全方位的智力支持。

新型劳动资料是指运用现代科技发展成果所创造的各类工具和设备,它的创新和应用能够推动新一轮的科技革命,并引发社会生产方式的重大变革。新型劳动资料往往采用了最新的科技成果,比如高科技的修复设备、专业的保护材料、软件平台、数字技术、人工智能等新型劳动资料的不断演进与更新,这些技术的应用可以实现对革命文物的无损检测、精确修复和高效管理,为其保护提供强大的技术支持。新质生产力赋能革命文物保护利用的核心在于利用新型的劳动资料推动革命文物保护工作的标准化和规范化,以实现对其更为精细、全面和系统的保护、传承和创新。

新型劳动对象在新质生产力的框架下,指的是生产活动所针对的具体目标或领域,是劳动过程中加工、改造或服务的对象。在历史与理论逻辑的交织下,新型劳动对象为革命文物的保护利用注入了新的文化活力,不仅延续了革命文物的历史连续性,更确保了文化记忆的传承,而且在理论层面重构了革命文物的文化资本与符号权力,从而为其在现代社会的价值实现和文化底蕴的深度挖掘提供了坚实的支撑。新型劳动对象在保护利用过程中,可能会激发新型劳动者在深入理解革命文物内涵的基础上运用新型劳动资料,产生新的文化创意和表达方式,并赋予革命文物新的表现形式和传播渠道。例如,通过现代科技手段展示革命文物,可以创新文化传播的形式,使之更加符合现代社会的审美和文化需求。

新质生产力以新型劳动者、新型劳动资料、新型劳动对象为核心要素,以技术创新为驱动核心、以数据驱动为推动工具、以产业融合为联结纽带、以人才培养为坚实基座,共同助力于革命文物保护利用。

新质生产力的核心在于科技创新。数字文明时代,新质生产力是以新型生产要素的产生推动革命文物的突破性创新,给革命文物资源的价值实现带来革命性的变化。随着技术创新也会带来新的知识积累和创造,对革命文物保护提供新的工具及方法,如纳米技术、生物技术、信息技术等。如瑞金中央革命根据地纪念馆在革命文物保护中实施了网格化管理,投入专项资金实施安防、消防等基础设施建设,实现了智慧安防系统和消防设施的全覆盖,这些都是信息技术在革命文物保护中的具体应用。

在信息价值理论视角下,数据已转变成关键的生产要素。它融入了从生产到服务的整个经济循环,并在知识信息的创造、保存和散播过程中扮演着至关重要的角色。大数据、云计算、人工智能等前沿技术被应用于革命文物资源数据要素的采集、处理和应用过程中,能够精准地预测革命文物的潜在风险,为其保护的决策提供依据,进而提炼出有价值的信息和知识资源,发现革命文物的潜在价值,更好地理解革命文物背后的历史故事和文化内涵,促进革命文化传承。如哈军工纪念馆利用数字化技术对革命文物进行多维度信息采集,通过虚拟现实技术进行全景记录,为革命文物的数字化保护和利用提供了成功案例。

产业融合是指不同产业之间相互渗透、交叉和融合,形成新的产业形态和经济增长点。“生产性保护”作为革命文物保护的关键措施,结合了传统工艺的精髓与当代生产流程,激活革命文物生命力,并利用产业融合推动其传承与创新。在革命文物保护领域,可以将文物保护与旅游、教育、科技、创意产业等领域相结合,形成新的发展模式增强产业的经济效益和市场竞争力,同时拓宽革命文物利用的范畴及商业潜力。例如,山东省济宁市金乡县通过资源整合和统筹规划,推进文旅融合发展,打造了“红耀金乡”红色线路,并利用数字化手段增强红色文化传播力,通过大数据、5G、虚拟现实等技术手段,将红色资源进行数字化转化。

新质生产力发展的最终目标就是推动人的全面发展,并随着新质生产力的提升,革命文物保护利用对人才的需求呈现出多样化和高端化的趋势,需要跨学科、复合型的人才。新质生产力的核心在于技术创新,而技术的创新和应用需要相应的人才作为支撑。正如党的二十届三中全会指出,教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。现代革命文物保护技术的发展,如数字化保护、智能监测等,要求人才培养体系必须紧跟技术发展趋势,培养具备现代技术能力的人才。因此,新质生产力赋能革命文物保护人才培养的最终目标就是为革命文物保护利用培养具备现代技术和技能的复合型人才。西南大学与重庆红岩革命历史博物馆合作,依托红岩博物馆的革命文物资源优势和学校的学科科研、人才培养优势,共同创建了国家革命文物协同研究中心,积极培育新时代有理想信念、家国情怀、人文情怀、责任担当、高尚品德、世界眼光、求真创新、身心强健、平和理性的时代新人。

本文为2023年度国家社科基金高校思政课研究专项一般项目“革命文物资源融入高校思政课教学研究”(项目编号:23VSZ101)、江西师范大学马克思主义学院青马课题“习近平文化思想指引下革命文物融入高校思政教育的价值意蕴及实践路径研究”(项目编号:2023QMZX13)、2024年江西师范大学研究生创新基金项目《革命文物推动江西红色文旅融合发展的价值意蕴和实践进路研究》(项目编号:YC2024-S226)阶段性研究成果,原标题《新质生产力赋能革命文物保护利用实践路径研究》,刊载于《文物天地》2025年第3期,参考文献从略,下载全文请登录中国知网首页-出版物检索-文物天地