故宫院刊 | 鞠荣坤:夏、商、西周时期饰品的时代变化与区域分布特征研究——饰品所见王国化进程研究之一

夏、商、西周三代的饰品反映了这一时期的王国化进程,展现出传承、影响与融合的三个维度。首先,三代文化分布范围内出土的饰品在材质、造型和工艺上因袭损益,体现了对前代文化的继承与发展;其次,三代文化饰品的分布范围持续扩大,都邑与地方的联系逐渐紧密;再次,三代积极吸收其他族群文化,形成更为多元的饰品组合,这在夏和西周表现得尤为明显。三代饰品演变中体现的文化融合,为后世“华夏衣冠”的形成与秦汉大一统奠定了基础。

夏、商、西周时期饰品的时代变化与区域分布特征研究

——饰品所见王国化进程研究之一

鞠荣坤

在考古学研究中,夏商周三代是中国历史上的王国时代,既不同于此前的古国时代,也与秦汉之后的帝国时代有别。在这近两千年的文明演进过程中,中国如何从古国时代逐步过渡至帝国时代,一直是考古学研究的重点内容。

三代考古学文化的形成过程与分布变化,直观反映了王国化进程,并体现在多种物质资料上。既往研究常从饮食器具、聚落布局等方面切入观察,服饰则受限于材料保存状况而受关注较少。然而,服饰能直观体现社会文化属性,在礼书中常被用来等差上下、区分族群;进一步体系化的服制是礼仪的一部分,能够规范社会秩序、确立族群认同。饰品作为服饰的一部分,虽不能完整表达服饰的所有意义,但人们拥有饰品数量的多少,对不同材质、器类、纹样的偏好,一定程度上能反映出社会地位和文化取向。相较于易腐朽的有机质衣服,考古出土的饰品保存状况大多较好,研究材料充足。因此本文将梳理夏、商、西周文化分布范围内出土的饰品,研究其器用组合、传统来源与传播状况,进而分析其反映的三代王国化进程。需要注意的是,“王国化”包含着三代文化核心区即中原与周边的双向互动,因篇幅所限,本文仅着重讨论三代文化向外影响的一端,对于周边文化与之互动的另一端,则拟另文详论。

首先需要对本文的“饰品”概念加以限定,它们只包括佩戴在人身体上或缝缀在衣服上的装饰性器物,而不包括覆面、柄形器等敛葬、礼制功能显著的器物。一些保存完整的墓葬展示了墓主的装扮,参照这些材料,可推知一些居址出土器物、考古采集器物和因扰动而未出于墓主身侧的器物也属饰品,如夏晚期的铜铃、铜牌饰。需要说明的是,为数不多的人像资料是人们佩戴饰品的有力旁证,亦作为本研究的讨论材料之一。

一 夏时期饰品纵横观察

(一) 夏文化饰品的组成与时代特征

早期夏文化主要包括嵩山南北的煤山文化、王湾三期文化和新砦期遗存,饰品颇为简朴,仅有陶、石环饰和骨笄,与中原自仰韶时期以来的传统一脉相承。二里头时期,夏文化代表性饰品集中涌现,出现了新的饰品组合,主要包括绿松石耳饰、层叠的绿松石或海贝项饰,以及绿松石嵌饰和铜铃,普遍出土于高等级墓葬中。绿松石嵌饰和铜铃的组合自二里头二期开始,出现在靠近宫殿区和祭祀遗存区的墓葬中[表一],多位于墓主胸腹部,其中绿松石龙形器和嵌绿松石铜牌的纹饰存在承继关系,二者应该发挥着类似的作用。从铜牌饰背后的线痕推断,它们原本应缝缀在衣服上,与铜铃共同组成一套带有法器意味的饰品组合。这种由简入繁的突变与中原地区在龙山末期崛起的背景相契合,可能是夏王朝在二里头时期王国化进程推进的结果。

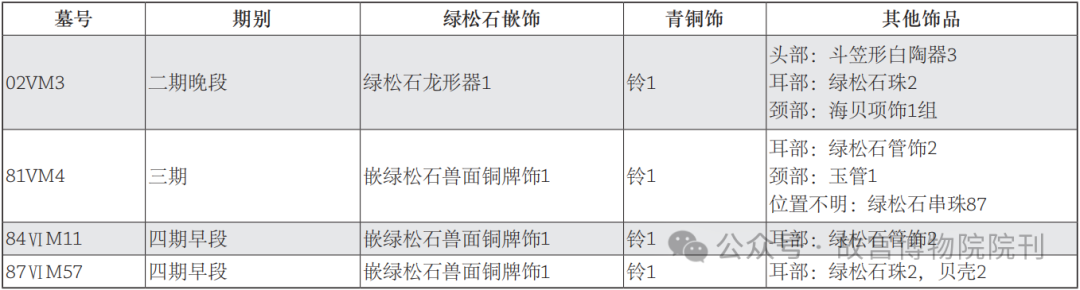

表一 二里头遗址出土嵌绿松石饰和青铜铃的墓葬(单位:件)

二里头时期的饰品组合融合了周边区域的文化元素。绿松石、海贝串饰和应用于铜牌饰、铜铃铸造的冶金技术应来自西北地区。青铜时代之前,中原地区前序诸文化中的串珠实例并不多。贾湖遗址虽有数量可观的绿松石饰,但多穿孔坠饰而极少串珠。相较之下,甘青地区使用绿松石管珠的情况非常普遍,不仅延续性强,且与中原之间存在成熟的文化交流路线。关于中原早期海贝和冶铜技术的来源,相关论述更多,此处不赘。

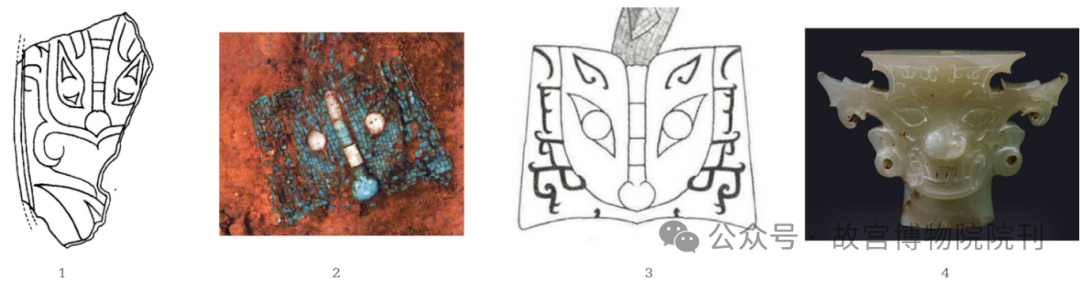

绿松石龙和铜牌饰的文化因素更为多元,有些可追溯至新石器时代中晚期。镶嵌工艺广泛应用于黄河流域,与二里头文化的绿松石镶嵌技术时代最近的应是晋南陶寺文化和山东龙山文化,陶寺墓地出土的组合头饰和腕饰都有密集镶嵌绿松石者,共计使用绿松石片约950枚,邻近的下靳墓地也有3件镶嵌绿松石的手镯;山东的西朱封M202、西朱封M203、两城镇M33也出土了镶嵌绿松石器,王青推测两城镇M33的绿松石器可能是一种戴在腕部的龙蛇形法器。关于龙形象的造型来源,目前在夏文化分布范围内发现最早的龙形象是新砦期晚段陶器盖上的龙纹〔图一:1〕,其梭形眼、直鼻梁和蒜头鼻的元素,与二里头02VM3绿松石龙可辨认的特征〔图一:2〕如出一辙,应是后者的直接来源。因此王青参考前者,对绿松石龙的形象做了如下复原〔图一:3〕。这几个构成龙面部的元素有鲜明的后石家河文化特征,与其代表性器物玉神祖面非常相似〔图一:4〕;此外,龙鼻梁的两枚浅绿色玉器甚至是直接来自后石家河文化的玉蝉。而蜿蜒的龙身与石峁皇城台8号石雕龙颇相似。龙山晚期各地贵族间有着密切的远距离交流,晋南、海岱、江汉、陕北都发现有相似的异兽或神人形象。二里头文化崛起时,周边曾经灿烂的文化大多归于沉寂,但相似的文化因素在二里头复现,不应视为巧合,更是二里头文化整合各方国传统、兼收并蓄的力证。

图一 新砦、 二里头出土的龙形象和后石家河文化玉神祖面

1. 陶器盖99HXXT1H24:1

河南郑州新密新砦遗址出土

2. 绿松石龙头部02VM3:5

河南偃师二里头遗址出土

3. 王青复原的绿松石龙头部形象

4. 神人头像W9:7

湖北天门石家河遗址谭家岭聚落出土

(二) 夏文化饰品的区域分布特征

由于二里头遗址有着中原最大的绿松石作坊和绿松石消费量,可推测夏王朝控制了中原地区绝大部分绿松石资源的开采和使用,因此可以将绿松石饰品作为夏文化的代表性饰品,考察其在各地的推广情况。在二里头遗址之外,发现绿松石的遗址主要分布在伊洛嵩山一带,也见于豫北、晋南:伊川南寨遗址出土绿松石珠6件;登封南洼遗址出土绿松石管珠3件,片饰1件;洛达庙遗址出土绿松石饰1件;鹤壁刘庄墓地有4座墓葬各随葬绿松石或玉管状饰1-14件,其中3座墓中的绿松石从出土位置看属项饰;夏县东下冯遗址出土绿松石28件。与绿松石饰品同时出土的还有二里头文化陶酒器或漆觚,如南寨M10、洛达庙M33、东下冯M401是墓地中规格最高者。礼器和绿松石饰同出,说明这套器物可能是夏王朝晚期在地方构建政治网络的工具,绿松石作为奢侈品,被赏赐给接受夏王朝礼制的地方首领,但赏赐的数量远无法与二里头相比。发现这套器物的遗址多位于曾经中原龙山文化的分布范围之内,最北可达豫北先商文化范围内,说明夏王朝晚期除了着力经营既有领地之外,可能还尝试向其他区域扩大影响。

中原之外,向西距离稍远的商洛东龙山遗址虽未发现礼制性器物,但出土一件两端穿孔的铜牌,该地区靠近绿松石矿源,且同时发现较多二里头文化因素遗存,推测这件铜牌可能也与夏王朝有关。向南有江淮地区的肥西大墩孜,出土了与二里头文化高度相似的铜铃,并有使用二里头铸铜技术制作的铜斝。铜铃是高规格的带有礼器性质的饰品,反映了夏文化影响力在南方的延伸。

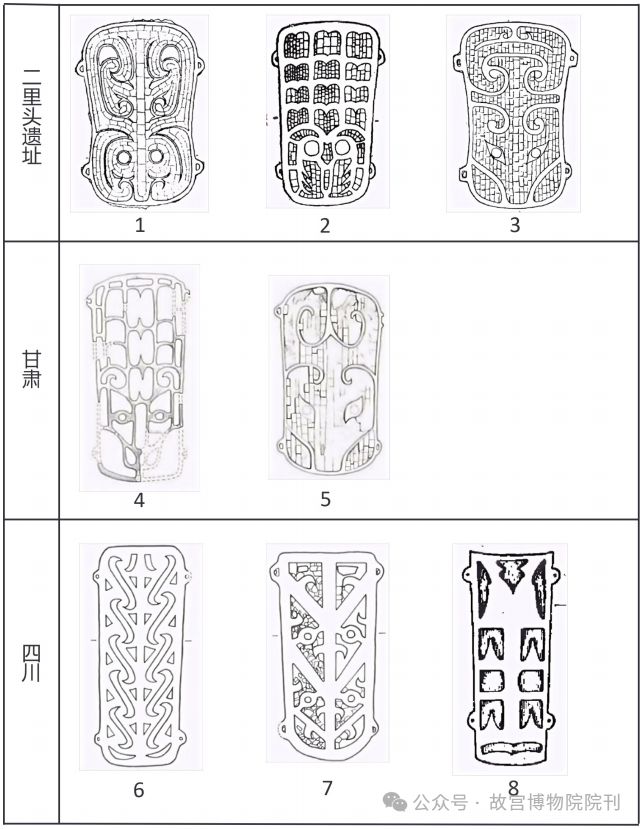

相较于中原地区绿松石的零星出土,半月形地带更为丰富,发现了丰富的绿松石珠和数件铜牌饰〔图二〕。甘肃天水、广河各采集到一件铜牌饰〔图二:4-5〕,兽面造型分别与二里头87ⅥM57∶4铜牌饰的上半部分〔图二:2〕、84ⅥM11∶7的兽面部分〔图二:3〕相似。四川广汉高骈、真武仓包包也出土了3件铜牌饰〔图二:6-8〕,其上排布几何纹,考虑到二里头陶礼器、牙璋等文化因素在四川盆地的传播,这里的铜牌饰应是在受到二里头文化影响的同时将纹饰极度抽象简化。上述几个地点出土的铜牌饰,当是二里头文化的输出品,或是二里头先民及其后代在当地制作的产品。辽西大甸子墓地共出土绿松石珠332枚,还多见二里头风格的陶酒器和漆觚。当地不出产绿松石,推测绿松石珠可能和二里头礼器一同沿太行山西麓和汾河谷地北上而至。铜牌饰和绿松石仅发现于北方到西南的半月形地带,而不见于东方,很大程度上反映了夏王朝与周边地区的关系取向。

图二 各地出土的铜牌饰

1. 铜牌饰81VM4:5 河南偃师二里头遗址出土

2. 铜牌饰87VIM57:4 河南偃师二里头遗址出土

3. 铜牌饰84VIM11:7 河南偃师二里头遗址出土

4. 铜牌饰 甘肃广河采集

5. 铜牌饰 甘肃天水采集

6. 铜牌饰87GSZJ:16 四川广汉三星堆遗址出土

7. 铜牌饰87GSZJ:36 四川广汉三星堆遗址出土

8. 铜牌饰 四川广汉高骈出土

二 商时期饰品的纵横观察

(一) 商文化饰品的组成与时代特征

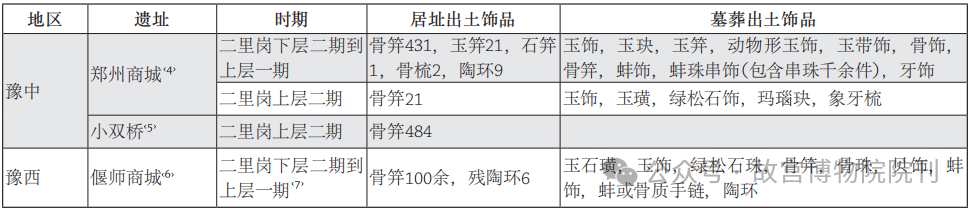

商早期的代表性饰品可由郑州、小双桥、偃师商城的出土材料来确定。这几处商城出土了大量骨笄,同时有少量常见于夏时期的陶环和蚌贝串饰[表二]。作为由夏入商的过渡期,早商的饰品体现了先商文化和夏文化的双重影响。先商文化遗址出土饰品以骨笄为主,其他饰品罕见,代表者如下七垣遗址出土样式繁多的骨笄共19件。与先商文化存在交流的岳石文化也是如此,如鲁西尹家城遗址的岳石文化层共出骨笄38件。它们可能共同影响了商文化对骨笄的大量使用。商文化对于夏文化的传承在于绿松石镶嵌技术,并将其使用范围扩大,更多用于兵器、车马器等物的镶嵌,而不仅限于人体饰品。早商时期小双桥、书院街和盘龙城均有绿松石镶嵌器物出土,但不属人体饰品。晚商时期,西北岗王陵区多座大墓各出土绿松石嵌片二三百至数千件,多出在棺室或邻近的盗洞,推测部分嵌片应该像二里头绿松石龙那样附着在有机底托上。M1550的49号殉人额前和耳际有细小绿松石片,可能点缀在额前纺织物上或嵌在头戴的大量骨笄上。

表二 早商王畿地区诸遗址出土饰品 (单位:件)

商后期的典型饰品以殷墟出土材料为代表。花园庄东地M54和小屯村北M18分别反映了贵族男性和女性下葬时佩戴的饰品:M54墓主头戴玉管和玉笄各1件,可能是一组束发饰,身体上有由龙形玦、穿孔玉熊、玉鹅、玉管等组成的佩饰,靠近墓主身侧有有领璧环3件,棺内还有各类穿孔小玉饰、骨管若干,和一枚内径为6.96厘米的玉镯,可能曾经戴在腕上。M18墓主头戴雀屏状多笄头饰,胸腹部有雕琢成动物形的刻刀、玉耳勺等佩饰,左手附近有圆箍形玉饰1件,内径5.1厘米,可能也戴在腕上。由此可以大体复原商代贵族的饰品组合:男性头戴束发器,女性戴多笄头饰,胸腰部位佩戴动物形组玉佩,手腕有时戴环镯类玉饰。殷墟的小型墓也使用少量玉石鱼、鸟形饰。可见晚商时期饰品以笄和动物形玉饰为主,相较前一时期,器类更加单纯。这些刻纹精细、种类丰富的动物形玉饰集中出现于殷墟时期,早商和先商基本不见,少数几件也制作不精。许多学者认为这是商人对东部和南部地区新石器时代诸文化中动物崇拜传统的追溯与复兴。

需要额外说明的是,殷墟出土的玉石人像发式多样,为观察时人所用头饰提供了直观的形象材料,同样体现了上述南部地区新石器时代传统的余韵。发式可大体分为四类,第一类头戴平顶冠或额箍饰,包括妇好墓371号玉人、376号石人、殷墟四盘磨村石人〔图三:1-3〕。371号玉人额前有卷筒状饰品。第二类头戴高冠,在侯家庄、小屯、王裕口等地点的墓葬均有出土〔图三:5〕,在新干大墓中也出土相似者〔图三:6〕。第三类头部有对称的角形冠或发髻,包括妇好墓双面双性玉人〔图三:8〕。第四类没有头饰,露出头顶的头发,包括妇好墓372、375号玉人〔图三:10、11〕,其发型形似锅盖,372号玉人有一条从头顶垂至脑后的发辫。除了第四类,其余三类在后石家河文化中均能找到原型:第一类接近于后石家河正视神祖面像的头饰〔图三:4〕;第二类的高冠造型在后石家河文化中也不少见〔图三:7〕;第三类虽无完全一致者,但两侧展开的鸟翼状造型,是后石家河正视神祖面像中的常见元素〔图三:9〕,足见后石家河文化的绵延影响。

图三 殷墟出土玉石人像和后石家河玉器

1. 玉人M5:371 河南安阳殷墟小屯出土

2. 玉人M5:376 河南安阳殷墟小屯出土

3. 四盘磨村石人 河南安阳殷墟四盘磨村出土

4. 玉人头像W7:4 湖北天门肖家屋脊遗址出土

5. 高冠玉人M103:31 河南安阳殷墟王裕口村南地出土

6. 神人兽面形玉饰件XDM:633 江西新干大洋洲商墓出土

7. 冠饰W9:62 湖北天门石家河遗址谭家岭聚落出土

8. 玉人M5:373 河南安阳殷墟小屯出土

9. 神人头像W9:7 湖北天门石家河遗址谭家岭聚落出土

10. 玉人M5:375 河南安阳殷墟小屯出土

11. 玉人M5:372 河南安阳殷墟小屯出土

(二) 商文化饰品的区域分布特征

商王朝采用在各地派驻商人贵族进行管理的方式,在考古学上表现为二里岗文化和殷墟文化存在于各地的多个重要据点。不过,这些据点与商王畿在饰品的使用上并不完全统一与同步,存在一定的区域差别。

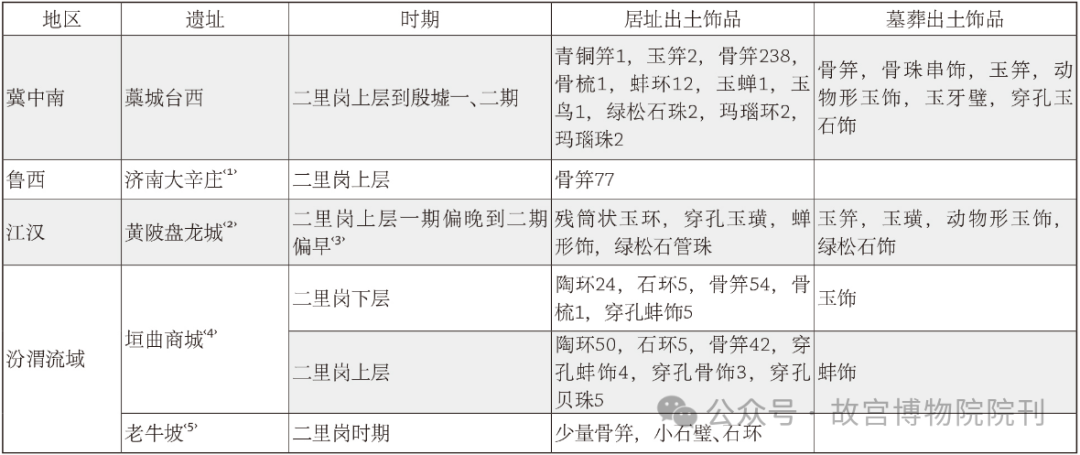

早商时期,商文化分布广阔,北至冀中、东至鲁西、西至汾渭流域、南至江汉平原。在饰品上,北部、东部与王畿的品类较统一;南部以盘龙城为据点,商文化扩张虽至江西北部,但吴城遗址中二里岗期遗存未见饰品;西部还保留部分地方特征,垣曲商城的居址仍出土数量可观的陶石环饰,或因该城是商人为控制当地夏人残余势力所建,故居民的装束还保留夏时期传统[表三]。

表三 二里岗文化分布范围内出土的饰品 (单位:件)

晚商时期,商文化的辐射范围较前期有所收缩,这一现象在西部和南部尤为明显,北部和东部则相对稳定,在饰品上也有相应体现。在西部,老牛坡遗址的居址出土少量骨笄、陶环、穿孔石坠、玉璜,墓葬有少量玉管、小玉璧、玉璜、骨饰等,整体制作颇为粗糙,基本没有动物形玉饰,从饰品上几乎看不出与安阳的联系。老牛坡与晋西南地区之间遗址稀少,晋西南仅有浮山桥北、灵石旌介、绛县东吴、闻喜酒务头几处商墓沿汾河谷地一线排布,墓主的饰品在器类和用途上与殷墟差别不大,但数量较少,可能已是商王朝势力的强弩之末。在南部,盘龙城遗址被废弃,商文化典型饰品的南界退缩到了豫南的正阳闰楼和罗山天湖。在北部和东部,出土与殷墟器类、造型、用途相同的饰品的地点明显增多,包括定州北庄子、武安赵窑、济南大辛庄、济南刘家庄、青州苏埠屯、滕州前掌大等遗址和墓葬。

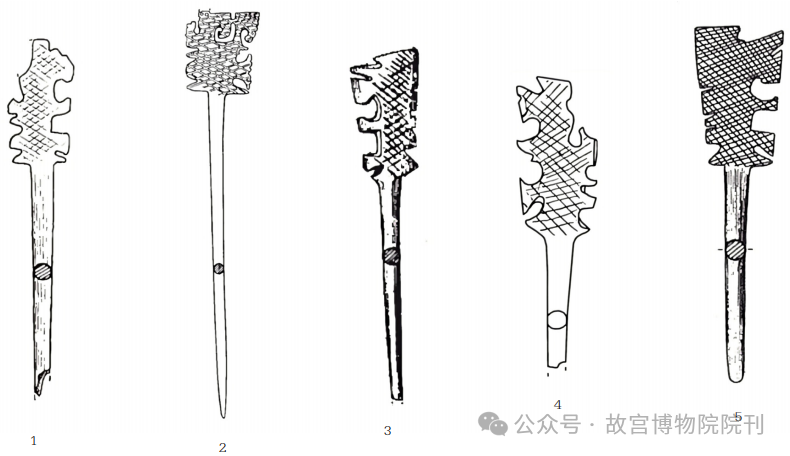

与夏时期相比,商时期王畿与地方的联系更为紧密。地方墓葬随葬商文化动物形玉饰和骨笄的比例很高,盘龙城的37座墓葬中有9座、藁城台西的112座墓葬中有15座、罗山天湖的22座墓葬中有14座、前掌大墓地的20座大中型墓,均随葬动物形玉饰。虽然这些遗址所处时期不同,但都与商王畿联系紧密。一些特殊形制骨笄的使用贯穿整个商时期,如抽象鸟形骨笄在郑州、藁城台西、安阳、大辛庄、前掌大均有出土〔图四〕,其分布可能涉及商时期的骨器流通。早商的制骨作坊在郑州、偃师和地方城址均有发现,但规模普遍不大。晚商殷墟目前已发现三处大型制骨作坊遗址,其中铁三路作坊不仅消耗骨料巨量,且工艺流程完善,其生产的骨笄数量远超安阳的消费量;其他遗址目前尚未发现规模可堪比拟者,也缺乏复刻安阳的工艺和样式的能力。据此推测,晚商骨器生产可能发生了集约收束,安阳掌握着商王朝治下其他地区的骨器分配与流通。相较于夏时期二里头之外的遗址仅见零星的绿松石,商时期安阳之外的地区在饰品数量和器形上都更为丰富,展现了商王朝大为增强的势力和控制力。

图四 商时期各地出土的抽象鸟首骨笄

1. 骨笄C7T37①:141 河南郑州商城遗址出土

2. 骨笄M102:8 河北石家庄藁城台西遗址出土

3. 骨笄PNT220③:6 河南安阳殷墟出土

4. 骨笄2T9③:6 山东济南大辛庄遗址出土

5. 骨笄BT1516③:27 山东滕州前掌大遗址出土

从商后期开始,在商王朝派驻贵族管辖的实际控制区域之外,安阳与周边地区或族群的交流日渐频繁,从饰品的角度,可以将其划分出由近及远的两层。

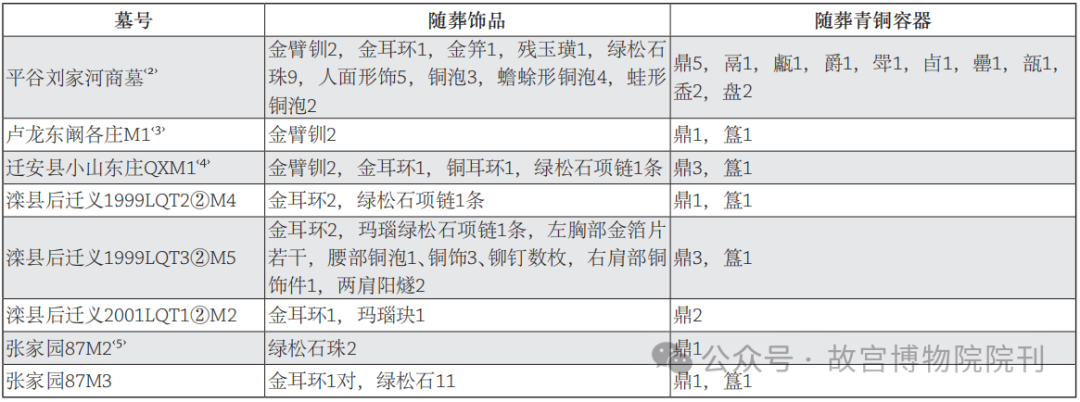

第一层是与商王朝直接接触的周邻地区,范围大体包括燕山南北、晋陕、西北这一条半月形地带。燕山地带的墓葬多见与安阳相似的青铜器,但饰品差异很大。南麓的平谷刘家河墓葬拥有最多的商文化青铜器,但饰品仍以本地的金臂钏、喇叭形金耳环为主,仅有1件残损的穿孔玉璜,形似残断的玉鱼尾部。向东、向北推进,中原式青铜器减少,饰品以本地器物为主[表四]。整体上看,中原式青铜器体现了商人与燕山地区的交往,但本地饰品仍占据主流,说明当地族群未放弃自身的装束传统。

表四 燕山地区主要墓葬出土器物(单位:件)

晋陕黄土丘陵的李家崖文化中,后刘家塔墓地属于贵族,出土大部分铜器和玉饰都常见于安阳,尽管玉饰几乎都出于盗洞,无法确认墓主原本使用情况,但器形、纹饰的高度一致还是使其颇具可比性。此外还有对绿松石的使用,比如后刘家塔M4出土当地流行的金片云形耳饰,并有穿缀绿松石珠,同时在晋陕地区其他墓葬中,也不乏绿松石珠或镶嵌绿松石的弓形项饰。晚商时期绿松石矿源集中于商王朝控制之下,这些绿松石应来自安阳的直接输出。鱼塔梁墓地属于平民,仅有少数铜兵器有安阳风格,而饰品几乎不见与安阳相似者,M8有海贝、螺壳、红玛瑙珠组成的项饰,是本地传统饰品〔图五〕。可见黄土丘陵的贵族与商王朝联系更为紧密,他们能够获取到玉饰和绿松石,用这些来自远方的、轻小的奢侈品来彰显地位,而平民则缺乏这种渠道。鱼塔梁墓地出土的类似串饰同样见于后冈圆形葬坑,该坑发现佩戴铜铃、铜泡、海贝、红玛瑙珠串饰的人骨,应是被商人俘获的西北族群。但除了妇好墓中有一小串红玛瑙珠之外,其他商人贵族墓完全不见这些材质,可能未被纳入商文化饰品体系中。这暗示了商王朝与西土相对紧张的关系,为周人的崛起做了铺垫。

图五 晋陕黄土丘陵与安阳出土饰品对比

1. 玉兽面饰M1D1:062

2. 玉鹦鹉饰M1D1:017

3. 玉觽形器M1D1:016

陕西清涧寨沟遗址后刘家塔墓地出土

4. 项饰M8:2 陕西清涧寨沟遗址鱼塔梁墓地出土

5. 玉兽面饰M160:243 河南安阳殷墟郭家庄墓地出土

6. 鸱鸮M5:472 河南安阳殷墟小屯出土

7. 玉觽M54:380 河南安阳殷墟花园庄东地出土

8. 串珠HGH10③:4 河南安阳殷墟后冈出土

第二层是与安阳距离较远的地区,与商王朝可能存在远距离间接交流,双方有相近器形,但材质和表现方式略有不同。根据目前所见考古材料,赣江流域和成都平原为这类交流的代表。晚商时期,赣江地区的吴城遗址可能在吸收盘龙城南下人群之后壮大起来,表现出了更多商文化与本地文化的融合特征。吴城遗址东部20多公里的新干大洋洲大墓出土了商文化玉饰,包括同心圆纹玉璧、玉环、玉镯,以及纹饰线条转折刚硬、有“臣”字眼的侧身圆雕羽人,但不确定是否作为人体饰品使用,或仅是一种威望物。该墓还有8组串饰,共有串珠631枚,这种用法是殷墟所不见的。三星堆遗址有明显的跨文化特征,出土与殷墟和新干相似的有领玉璧,以及当地新创的有领金属璧环,埋藏坑内出土的部分人像所戴头冠饰,与前述殷墟所出非常相似,虽然材质有青铜与玉石的分别,但造型上仍具有一定可比性〔图六〕。

图六 新干、三星堆和安阳出土饰品及相关器物对比

1. 璧XDM:651

2. 玦XDM:696(上)XDM:660(下)

江西新干大洋洲商墓出土

3. 侧身羽人XDM:628 江西新干大洋洲商墓出土

4. 镯XDM:675 江西新干大洋洲商墓出土

5. 有领璧K2②:146-2 四川广汉三星堆遗址出土

6. 青铜跪坐人像K1:293 四川广汉三星堆遗址出土

7. 青铜人头像K2②:83 四川广汉三星堆遗址出土

8. 玉璧M54:352

9. 兽形玦M54:327、M54:368、M54:371、M54:450

河南安阳殷墟花园庄东地出土

10. 高冠玉人M103:31

11. 玉人M5:371

12. 圆箍形饰M18:26 河南安阳殷墟小屯出土

三 西周时期饰品的纵横观察

(一) 西周文化饰品的组成与时代特征

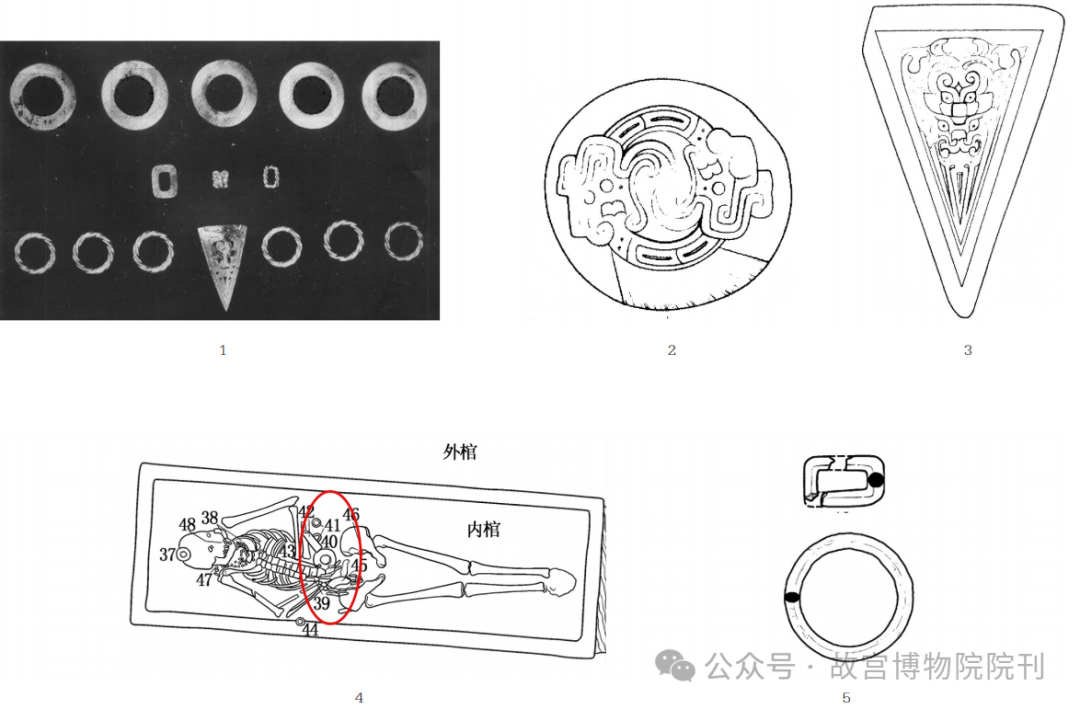

西周文化的代表性饰品可以由周原、丰镐的墓葬以及姬姜姓诸侯国墓葬出土的饰品来确定。夏文化一节已述及串饰的西土文化属性,西周初年的饰品主要由串饰和一些改制的商人旧玉搭配组成,体现了商周文化融合特征。到西周中期,周人贵族的饰品初具规制,玉组合发饰、联珠项饰和多璜联珠组佩成为一套固定搭配〔图七〕,在一些姬姓贵族墓葬中出现,如晋国M13,应国M84、M85。贵族女性还使用梯形玉石牌联珠头饰〔图七:2〕,这类头饰可能源于与北方边地文化的交融,前人已多有论述,此处不赘,它们出现在西周早期,在中期更加流行。先周时期的墓葬中没有大规模使用玛瑙珠的情况,而在此时,玛瑙珠成为了周人贵族饰品中常见的部分,总体上看,黄河以北诸侯国的使用量大于黄河以南。红玛瑙可能是周人立国后通过西土族群与亚洲内陆建立交流而获得的,而黄河以南因距离遥远而获取不易。西周末年为犬戎所灭,东迁后的王室和诸侯墓中玛瑙串珠减少,而玉器重占上风,或也是交流受阻所致。

图七 西周中期常见的饰品组合

1. 玉鱼 陕西宝鸡扶风丰姬墓出土

2. 玉牌联珠串饰M1:114 山西绛县横水墓地出土

3. 联珠项饰M85:34 河南平顶山应国墓地出土

4. 五璜联珠组佩(复原后)M84:128 河南平顶山应国墓地出土

至迟在西周晚期,周文化形成了一套完整规范的饰品组合,并在姬姓和非姬姓的各个封国内高度统一。这套组合包括玉石组合发饰、玉石耳饰玦、玉牌联珠项饰、多璜联珠组佩、海贝或玛瑙珠腕串,贵族男性还使用成组的金属腰带饰〔图八:1〕。这种饰品始见于西周晚期早段,然而至今仅在周原遗址庄李铸铜作坊发现了其中环形和三角形构件的陶范〔图八:2、3〕,可能表明这类器物由周原统一铸造再分配,与晚商时期殷墟对大辛庄和前掌大的骨笄分配异曲同工,是控制力和统一性强化的表现。不过,此时的腰带饰形制已经非常成熟,此前应有其源头,而在西周早、中期的周人贵族墓,周原的先周文化墓,以及对先周文化有密切影响的辛店、寺洼文化墓葬中,都没有发现类似的器物或用法。这固然有被盗扰的遗憾,但无法解释西周晚期之前全然的空白。

不过,西周早期的晋地墓葬中即有腰髋部随葬金属环饰的做法。曲村小型墓中的一鼎墓M6130、M6243和三陶器墓M6222,墓主髋骨两侧各出铜环1件;大河口M1墓主腰部两侧有青铜环3件;西周中期的横水M1011墓主腰部附近有5件圆形青铜环、1件长方形青铜环,明显是带饰形制〔图八:4、5〕,这可能构成了之后周人贵族腰带饰的雏形。如前所述,曲村小型墓的墓主可能是晋南本地的居民,而大河口、横水墓地的墓主也非姬姓[表五]。因此这类饰品可能源于周人对晋地传统的吸收利用。

图八 西周时期的腰带饰和铸造陶范

1. 金带饰M8:163-177 山西曲沃天马-曲村遗址北赵晋侯墓地出土

2. 圆形牌饰范H5:62

3. 三角形牌饰范H3:109 陕西宝鸡周原庄李西周铸铜遗址出土

4、5. M1011墓主腰部铜环及其出土位置 山西绛县横水墓地出土

表五 西周时期墓葬出土腰带饰 (单位:件)

(二) 西周文化饰品的区域分布特征

周王朝采用分封的方式扩大其势力范围,姬姓和姜姓封国的饰品与周原有很高的统一性。西周初年,地方国族与殷遗民在周人的怀柔政策下保留着鲜明的自身传统。关中西部和陇东地区的人群与周人有相近的历史文化背景,饰品包括周文化特征者和本土特征者两类。竹园沟![]() 国墓地既有体现周文化特色的玉璜联珠项饰,也有大量展现本地特征的青铜发饰、衣饰,后者可能体现了与巴蜀、羌戎等西部族群的密切交流。北方燕山地区,镇江营遗址距琉璃河燕国都城仅35公里,但仍使用晚商北方常见的喇叭口铜耳环,说明周初封燕虽在政治上抵达了燕山南麓,但文化的影响尚未打开。昌平白浮木椁墓M2、M3均有腰坑,属殷遗民葬俗,同时M2墓主随葬腿甲铜泡,身上佩戴商式玉觽和牙觽〔图九〕,M3墓主则使用商式玉鱼,体现了来自北方和殷遗民文化的双重影响。灵台白草坡、长子口、前掌大、琉璃河Ⅰ区的墓主由葬俗判断可能也属殷遗民,饰品与周人及西土集团截然不同,更重玉饰而少串珠。白草坡墓葬虽经盗扰,但M2玉人头戴的歧角高冠转折刚硬,有商代遗风。长子口和前掌大的墓主都有且仅有骨笄和商文化动物形玉饰,尤以长子口为多。

国墓地既有体现周文化特色的玉璜联珠项饰,也有大量展现本地特征的青铜发饰、衣饰,后者可能体现了与巴蜀、羌戎等西部族群的密切交流。北方燕山地区,镇江营遗址距琉璃河燕国都城仅35公里,但仍使用晚商北方常见的喇叭口铜耳环,说明周初封燕虽在政治上抵达了燕山南麓,但文化的影响尚未打开。昌平白浮木椁墓M2、M3均有腰坑,属殷遗民葬俗,同时M2墓主随葬腿甲铜泡,身上佩戴商式玉觽和牙觽〔图九〕,M3墓主则使用商式玉鱼,体现了来自北方和殷遗民文化的双重影响。灵台白草坡、长子口、前掌大、琉璃河Ⅰ区的墓主由葬俗判断可能也属殷遗民,饰品与周人及西土集团截然不同,更重玉饰而少串珠。白草坡墓葬虽经盗扰,但M2玉人头戴的歧角高冠转折刚硬,有商代遗风。长子口和前掌大的墓主都有且仅有骨笄和商文化动物形玉饰,尤以长子口为多。

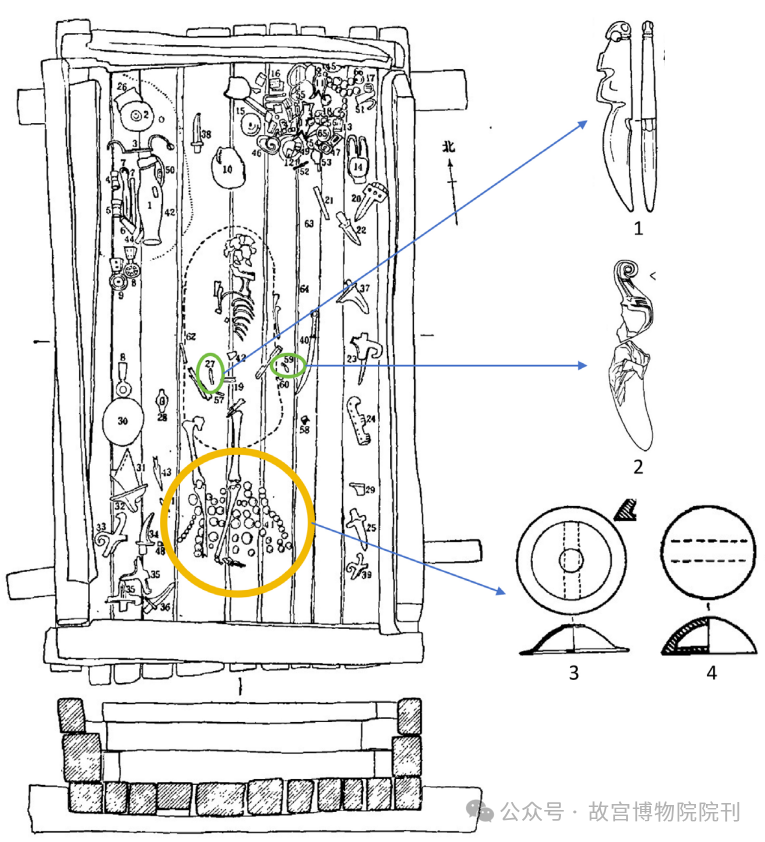

图九 白浮M2及随葬饰品

到西周中期,地方国族和殷遗民的传统逐渐消失,饰品与周人同化。![]() 国墓地中,与铜笄和发饰同出的器物,由尖底罐、浅盘形器、曲柄斗形器、三角援戈等具有西南色彩的铜器,转变为周文化的玉璜和玛瑙串珠,饰品的组合、器类与纹饰同关中地区周人已经没有太大差别。大约在穆王之时,铜笄、发饰和铜衣饰基本消失。晋南的倗、霸等非姬姓国族墓地和曲村小型墓也使用玉石牌联珠项饰、多璜联珠组佩等周文化饰品。鲁西的前掌大墓地已经衰落,曲阜鲁故城属殷遗民的甲组墓葬等级较低,已经均不见商文化玉饰。燕山地区的镇江营遗址已经不见先前的铜饰品,而骨角发笄显著增多,并发现了磨制光滑的玉玦。玉石耳饰玦也是周文化墓葬常用的饰品。周原齐家制玦作坊规模颇大,使用贯穿整个西周时期,但在周原和丰镐发现的耳饰玦并不多,可以推测齐家生产的玦可能大部分供给外地,可能也包括镇江营所在的燕山地区。若然,那么燕山地区在西周中期晚段之后可能已被周文化影响。

国墓地中,与铜笄和发饰同出的器物,由尖底罐、浅盘形器、曲柄斗形器、三角援戈等具有西南色彩的铜器,转变为周文化的玉璜和玛瑙串珠,饰品的组合、器类与纹饰同关中地区周人已经没有太大差别。大约在穆王之时,铜笄、发饰和铜衣饰基本消失。晋南的倗、霸等非姬姓国族墓地和曲村小型墓也使用玉石牌联珠项饰、多璜联珠组佩等周文化饰品。鲁西的前掌大墓地已经衰落,曲阜鲁故城属殷遗民的甲组墓葬等级较低,已经均不见商文化玉饰。燕山地区的镇江营遗址已经不见先前的铜饰品,而骨角发笄显著增多,并发现了磨制光滑的玉玦。玉石耳饰玦也是周文化墓葬常用的饰品。周原齐家制玦作坊规模颇大,使用贯穿整个西周时期,但在周原和丰镐发现的耳饰玦并不多,可以推测齐家生产的玦可能大部分供给外地,可能也包括镇江营所在的燕山地区。若然,那么燕山地区在西周中期晚段之后可能已被周文化影响。

不过,相较于北、东、西土对于周文化的接受,周人对南方地区的同化似乎缺乏有迹可循的考古证据。目前南土发现出有饰品的周文化墓地仅有叶家山曾国墓地和夏响铺鄂国墓地,二者均为周王室的封国,使用典型的周文化饰品。但是就江汉平原的当地文化来说,目前已发现的如周梁玉桥、阳新大路铺等文化遗存中则缺乏可资对比的饰品材料,或许可以理解为当地不似北土、西土一样被周文化同化。宁镇太湖地区的吴越文化墓葬亦是如此。这可能为后来南方楚与吴越文化的崛起做了铺垫。

整体上看,除了“封建亲戚,以藩屏周”之外,周人在与地方国族的交往中,保持了东部边界的基本稳定,巩固和扩大了北方和西方的边界,使北至燕山南麓、西至关中西部和陇东的更广域范围内的饰品面貌达到了统一,延伸了夏以来的中原饰品文化圈。

四 结语

由上述分析可见,三代饰品所经历的王国化进程包含三个维度:第一,三代文化的因袭损益;第二,三代文化对地方文化的影响及其深化,表现在三代文化饰品出土范围的扩大和各地器用统一性的增强;第三,三代文化对地方文化的吸收与包容,尤其表现在夏与西周饰品对来自其他地区或国族的技术、材料、器类的融合。

首先是三代之间的传承。二里头时期的夏王朝整合周邻方国传统,创制了以串饰、镶嵌绿松石兽面饰和铜铃为核心的饰品组合,这一装束可能沿用至周,《诗经·载见》描述周王祭于宗庙的场景:“载见辟王,曰求厥章。龙旗阳阳,和铃央央。”“龙旗”与“和铃”虽不再是服饰的一部分,但符号元素的沿用依旧能体现周人对夏代政治传统的认同与继承。商继承了夏的绿松石镶嵌技术并将其扩大化,不仅限于制作人体饰品。西周继承殷礼,将前代宝玉作为信物分赐亲族盟友,以加强纽带。周人整合继承西土与夏商传统,创造了串珠、玉饰与金属饰品的搭配,形成多璜组佩、玉牌联珠项饰等规整而富有节奏感的饰品组合,与基于数字等差区分等级的鼎簋制度呼应。

其次是三代文化影响的扩大与深化,这个过程呈螺旋上升的趋势。夏王朝通过将酒器和绿松石分配至各地以建立政治联系,这不仅体现在对中原核心区的经营,也体现在与远至江淮和半月形边地的联系。在二里头遗址之外,中原其他遗址发现的绿松石仅有零星,遥远的边地则无论绿松石、酒器和铜牌饰都数量颇多,似乎夏王朝更重视对后者的经营。商文化饰品主要集中在派驻各地的商人贵族墓中,从特殊造型的骨笄上看,王畿和地方联系紧密。商人在南方的经营相对较为成功,盘龙城虽在晚商时被废弃,但遗留在南方的商文化与吴城文化相互融合,这在新干大墓对商文化饰品的继承中有鲜明体现。在文献与甲骨卜辞中,商王朝对南方的战争记录也较少,除武丁时期出现了征伐南土、巴方的记载,其余时间并未见到类似对西北诸方国部族或夷人那样的持续战争。商王朝与西方边界的紧张关系,也反映在饰品上,最典型的例子是,虽然卜辞中有“令侯周”(《合集》20074)、文献中有周人自称“小邦周”等表明周在政治上臣服于商的记录,但先周文化遗址的饰品却以各色串珠、金属饰为主,与殷墟相去甚远。再结合前述商墓少见西土传统饰品的情况,可见这种紧张关系是双向的。西周王朝采取适应地方文化的怀柔政策,饰品的推广更加渐进、平和,从早期到晚期可以明显看到地方国族和殷遗民被同化的过程。除了对南土的经营略显薄弱,周王朝整体势力范围较前朝扩大,内部的文化面貌也更统一。

最后是三代文化对地方文化的吸收。无一例外,三代的饰品都经历了从初创到成熟的过程,自身的早期传统只构成了最终饰品组合的一小部分。夏王朝以二里头文化的崛起为界,从仅有简单朴素的陶石环饰跨越到一套华丽装束,不仅整合了龙山晚期周邻各方国的文化,也吸收了来自西北的冶金技术。商王朝在殷墟时期出现了巨量的骨笄和动物形玉饰,前者可能是对先商文化的发扬,后者则是对东部和南部地区新石器时代诸文化的复兴,玉料的获取可能来自商王朝与西北、东北地区的交流,更清晰的路线还有待探索。周王朝的饰品是对自身、前朝和地方传统的大整合。《左传·定公四年》载周公封康叔于殷墟,“启以商政,疆以周索”,封唐叔于夏墟,“启以夏政,疆以戎索”,展现了周初对前朝和地方文化包容怀柔的治理方略。这在饰品上也有所体现:串珠广泛应用于先周文化,片状玉饰来自对商文化的学习,金属腰带饰和梯形牌联珠头饰则可能吸收了晋南地方国族甚至北方边地的文化。

饰品能够部分体现服制,而服制是礼制的一部分。三代典型饰品的形成与分布状况,体现了“王国化”在礼制上的纵向传承与文化上的横向渗透。纵观三代,夏王朝在伊洛地区建中立极,并扩大影响,使陇东、燕辽、江淮地区都出现了二里头礼器和高等级饰品。商王朝继承了中原中心的政治格局,并向冀中南、海岱、江汉地区进取,安阳与地方的联系更为紧密。周王朝的中心虽在西土,但继承了夏商以来的格局,积极向中原经营,营建成周,分封同姓宗族,这些封国与周原保持高度一致,是推动周王朝文化统一的重要力量。周王朝用怀柔的方式对待地方族群和殷遗民,渐进式地推动了饰品的同化,巩固和扩展了西、北、东方的边界。历经三代“王国化”进程而形成的文化统一,为春秋以来“华夏衣冠”的区域格局奠定了基础,也为秦汉大一统的“帝国化”铺平了道路。