广东竟藏着一座‘消失’的博物馆?四只‘镜头’悄悄对准了2.5万只鹭鸟的私生活!

“在广东佛山市顺德区繁忙的工业园和新建城市高楼间有一座郁郁葱葱的“鹭鸟天堂”,两万多只鹭鸟在这座生态岛屿里飞翔、繁衍、栖息。业主找到建筑师想要设计一栋湿地博物馆,集观鸟塔与展览馆功能于一体,旨在提高游客对湿地生态的认识,并提供独一无二的观鸟体验。

01.

从脚手架工厂到鸟类天堂——

一场26年的生态奇迹

1998年,经营竹编脚手架的冼铨辉租下200亩荒滩种竹。脚手架生意衰落后,竹林却意外吸引了鹭鸟栖息。为保护鹭鸟,冼铨辉开挖护林河防偷猎,并在竹林外鱼塘投放60余万鱼苗供鹭鸟觅食。数十年的付出使这里成为鸟类天堂。如今,顺德政府将鹭鸟天堂保护区扩大13倍至100公顷,修复水系、更新竹林,将其改造为云鹭湿地公园。

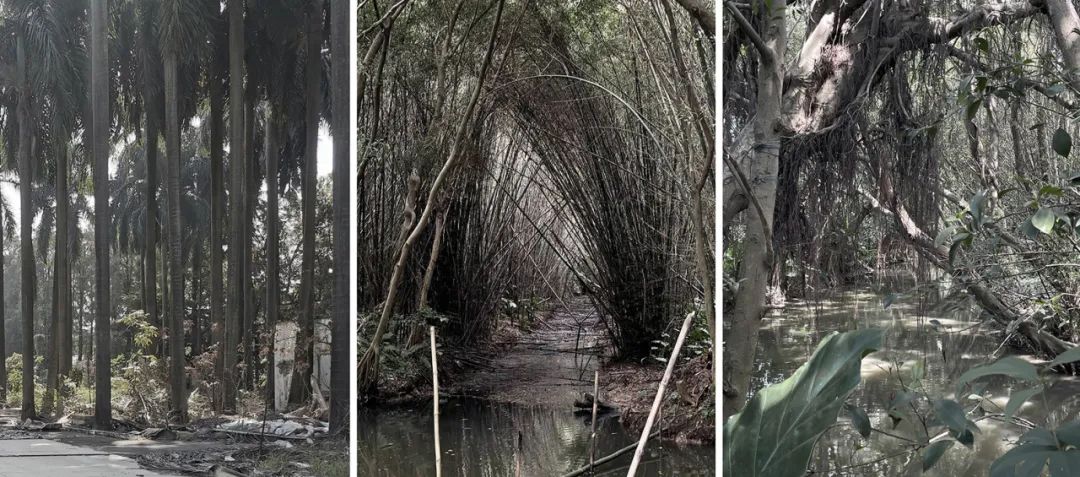

湿地公园的原生状态, 竹林、椰林、榕树

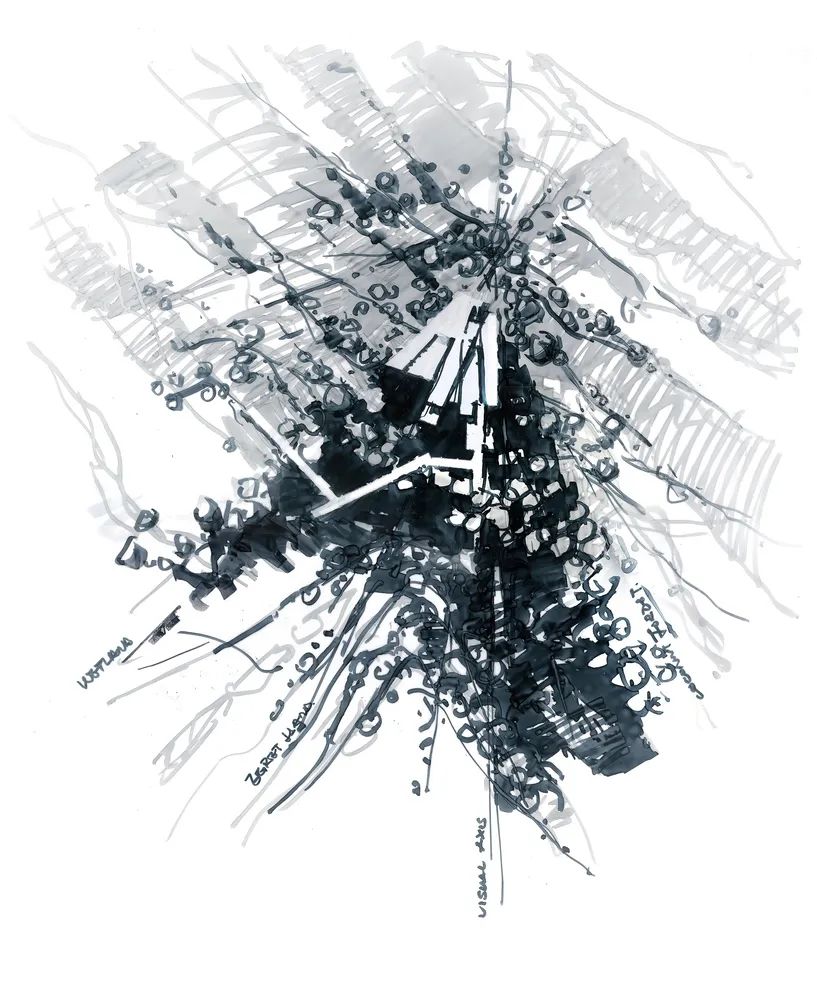

设计初稿稿图

政府计划扩建湿地公园至原规模的十三倍,并委托设计一座与环境融为一体的博物馆,以期持续推动生态保护工作。

02.藏在密林后的“四个镜头”——建筑如何与自然共舞?

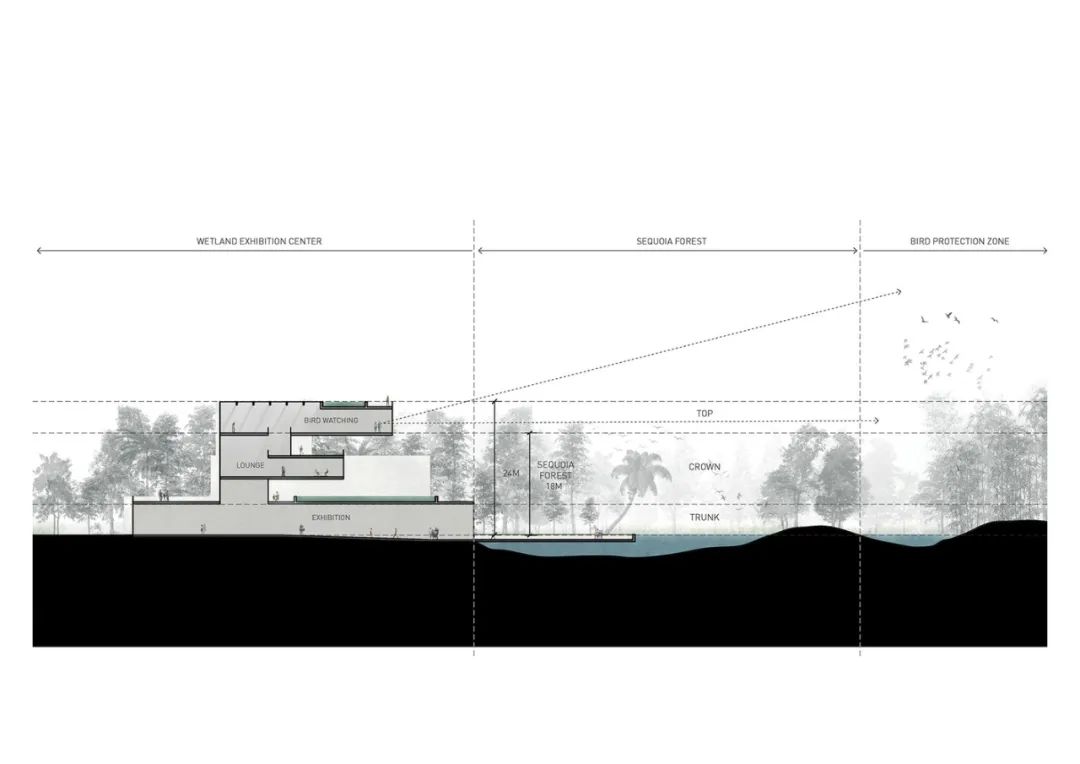

湿地博物馆选址云鹭湿地公园西北角,邻鹭岛。护林河穿过,两岸水杉榕树繁茂。为保护鹭鸟,建筑退至落羽杉林后,以水杉椰林为屏障,减少干扰,与鹭鸟和谐共处。

场地模型

考察场地时建筑师登上了鸟叔搭建的简易观鸟塔,虽然构造简单粗暴,但是观鸟塔的高度能让游客的视野越过密林,在树冠之上感受到“长空去鸟没,落日孤云还”的自然奇观。鹭鸟在广东当地被戏称为“打工鸟”,它们会在清晨“上班”出门觅食,傍晚“下班”,在落日的余晖下回巢休憩。建筑师希望新建的湿地博物馆可以在节制建造的前提下,体现空间的高远与生命的辽阔。———Link-Arc 建筑事务所

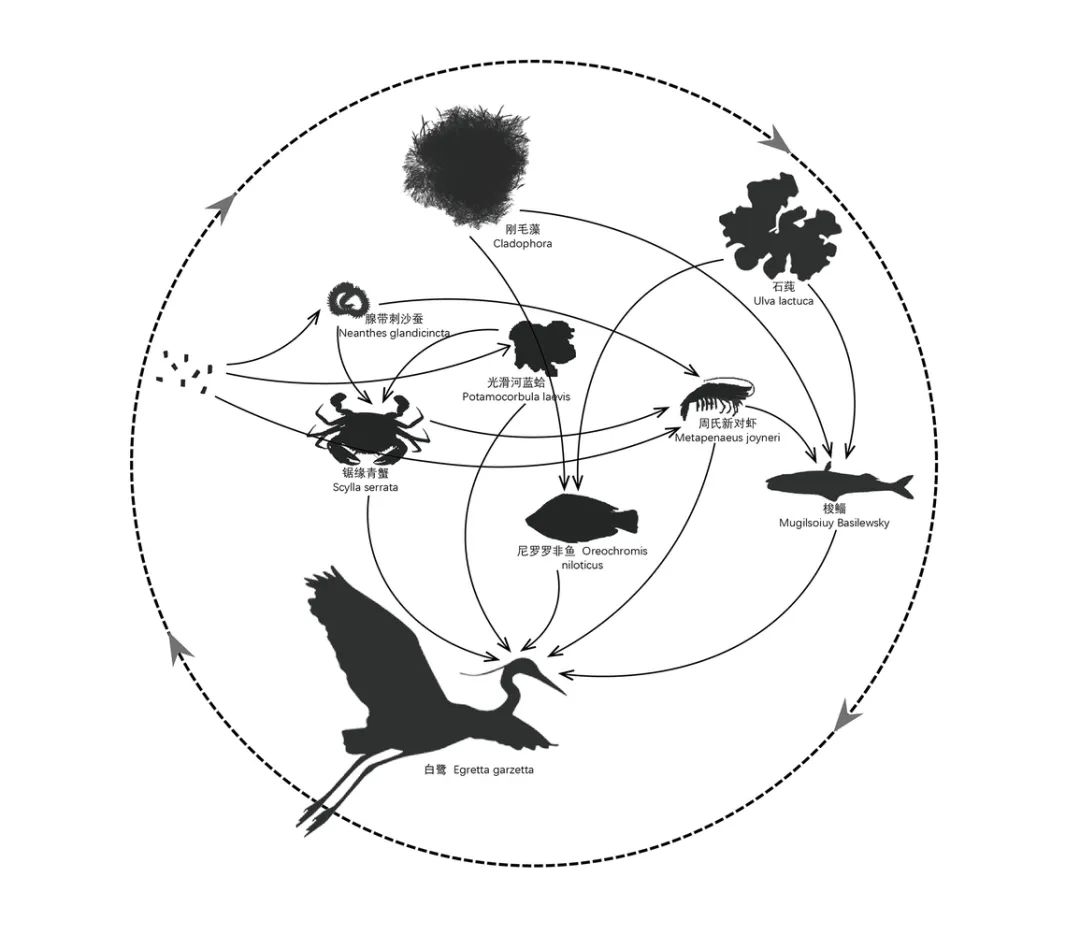

生态系统研究

远望云鹭湿地博物馆

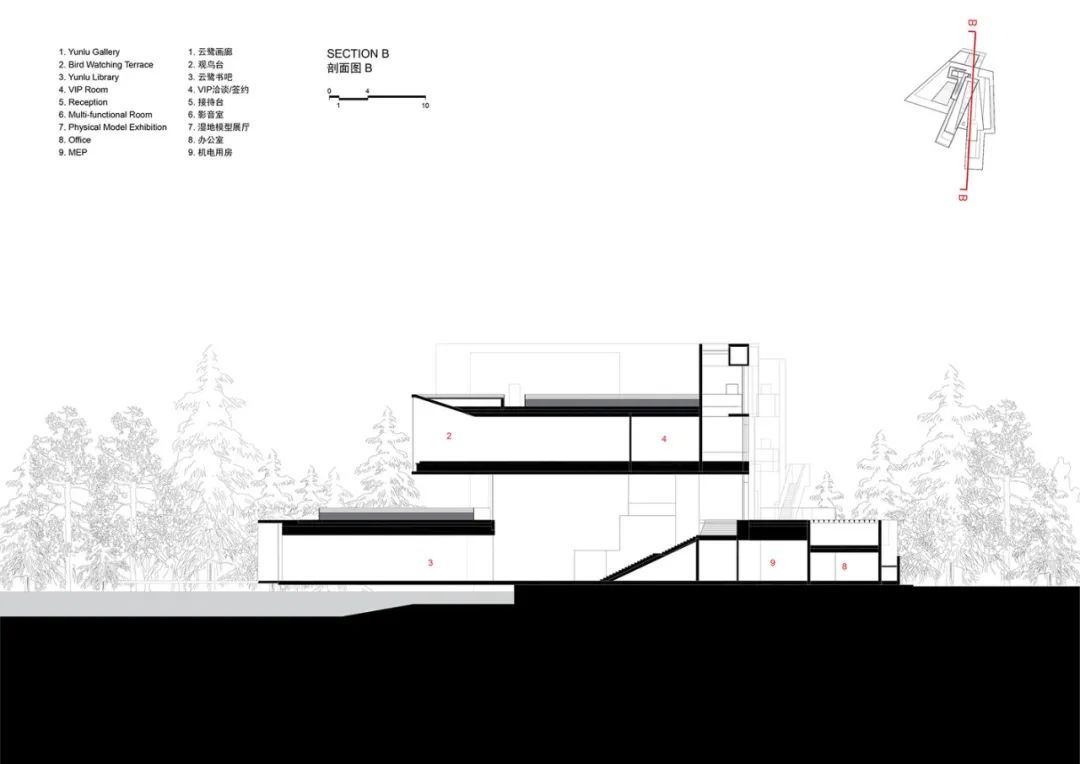

建筑形体由四根不同朝向的清水混凝土筒体构成,宛如在场地中呈水平旋转的四个“取景框”,隐匿于茂密林木之后,捕捉鹭鸟的栖息动态。为最大限度地减少建筑占地面积,设计者采用筒体垂直叠加的方式,构筑一座四层观鸟塔,其最高筒体的高度仅略高于南侧的水杉树冠。自鹭岛远眺博物馆,建筑主体消隐于亚热带丛林之中,唯有通透的“取景框”隐现于林间,构成一处窥探鹭鸟生态的独特视角。

旋转的四个镜头示意

模型制作

建筑的四个“镜头”

从树根到树梢,逐层捕捉鹭鸟“上下班”的生态剧场(清晨觅食、傍晚归巢)

“四张取景框”概念示意

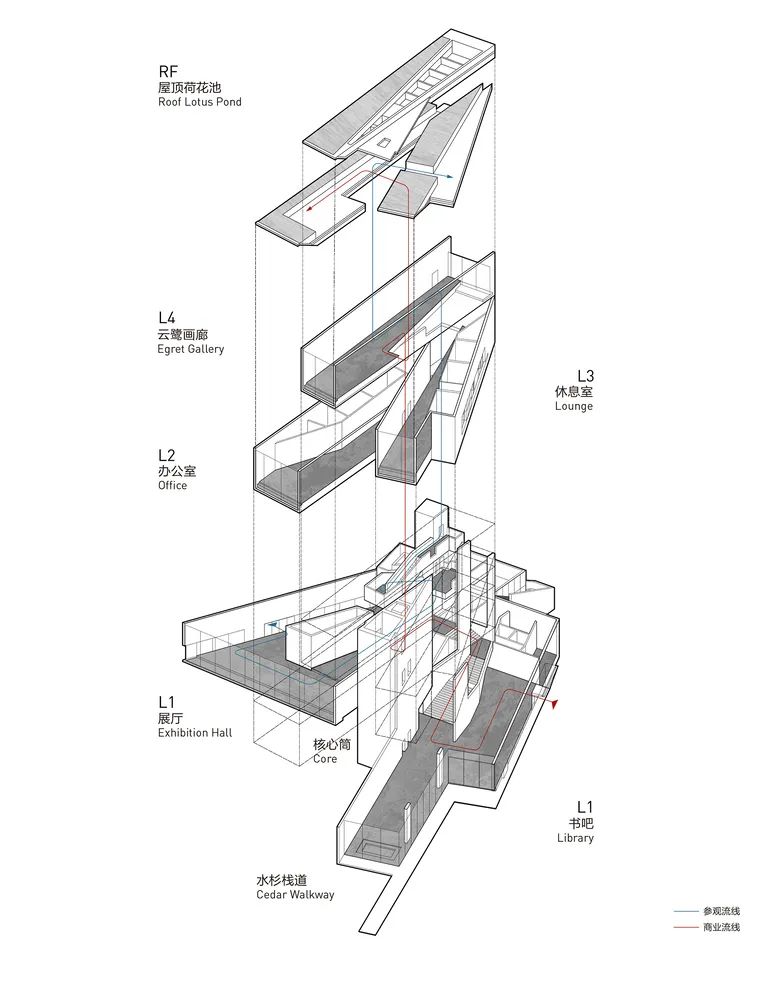

建筑设计图

与传统的展览建筑不同,这座建筑叠了4层,建筑师力图实现形态的相对高隐与视线的远达,前者体现为“身之所容”的空间高度,后者体现在“目之所瞩”的视线实验上。

建筑剖面与视线分析

03.低调背后的高技派——生态与建筑的极致平衡

博物馆由四个筒体叠加而成,叠加部分采用“布尔差分”设计,形成一个贯穿建筑的三角形中庭,连接了四层空间。顶部深梁过滤后的自然光线柔和均匀地洒落到室内各处。

中庭是建筑内部不同视线的交汇点。在这里,人们既能看到不同角度相交形成的物理边界,也能通过筒体“管窥自然”,筒体末端的取景窗就像空间中精心挑选的风景画。

身处建筑中,被柔和的自然光包围,人们可以通过取景窗感受季节变化和自然流逝。

内部装饰图

内部装饰图

湿地展廊

松木纹理的细腻质感与清水混凝土的朴实浑厚巧妙结合,仿佛将自然的韵律镌刻于建筑之上,又如同将雨林的清新气息融入建筑的肌理之中。

外立面保留松木模板的天然纹理,与周围雨林环境融为一体,远看就像一棵“人造巨树”。

松木纹理的外观混泥土

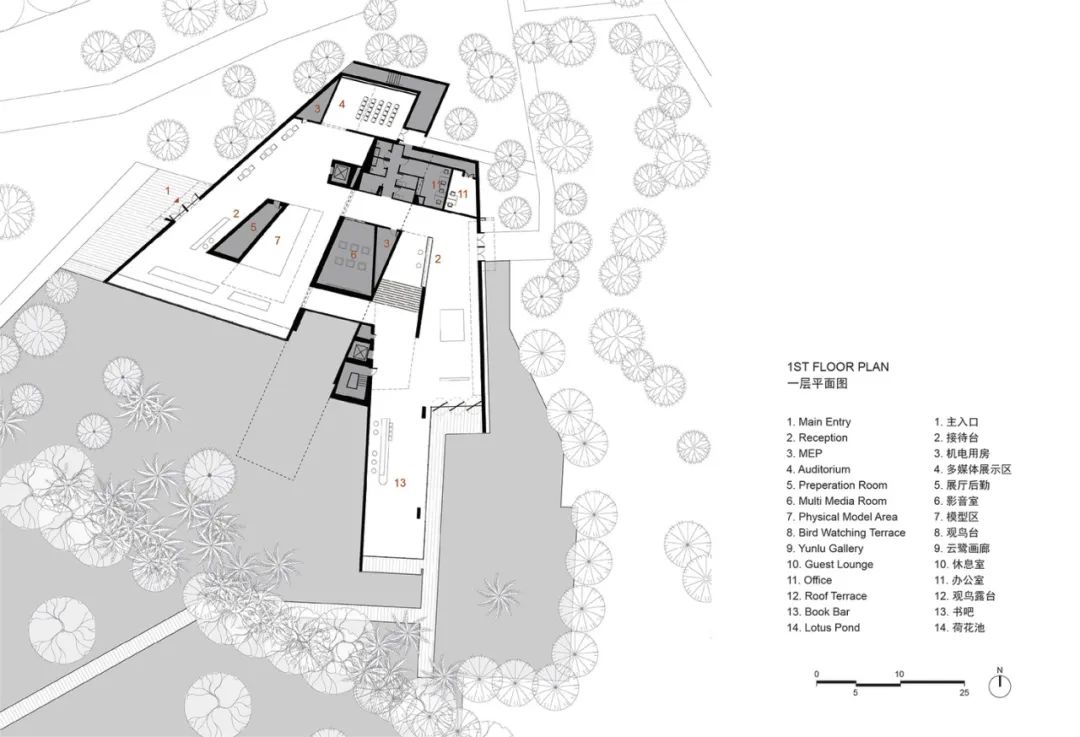

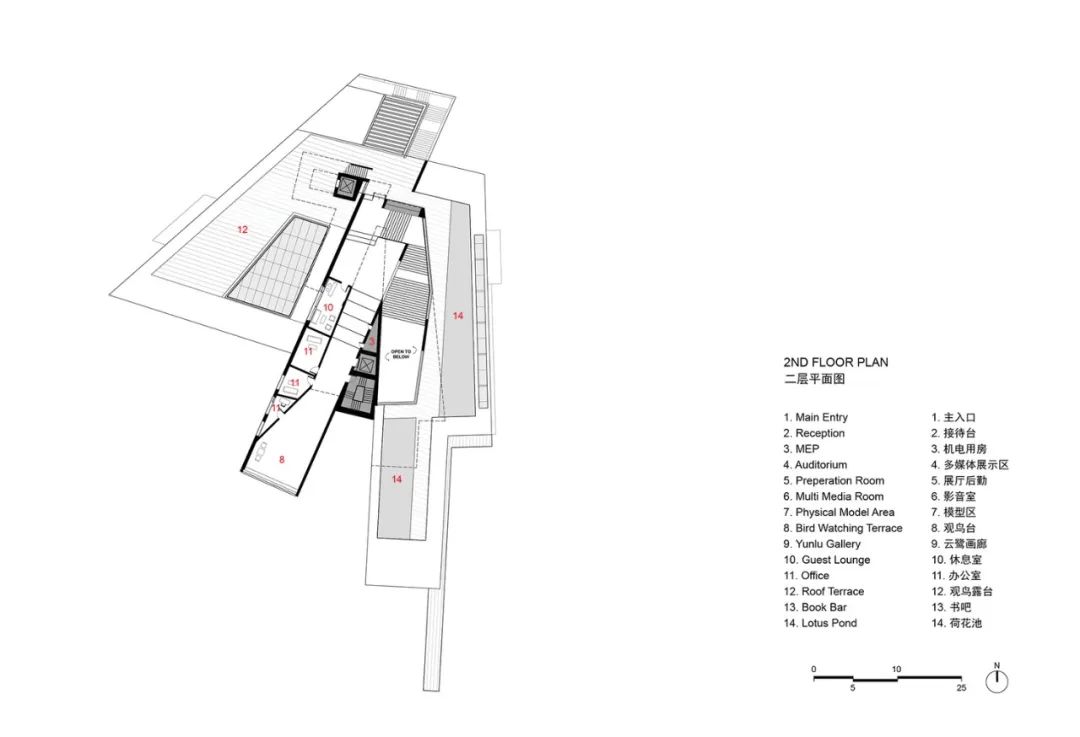

为了不破坏湿地环境,在对现有的560棵树木进行测绘后,建筑师仔细确定了建筑的位置,缩小建筑的占地面积,然后旋转了每一层的建筑体量——在减少砍伐原生树木的同时,确保建筑可以捕捉到良好的观鸟视野;为了保护鹭鸟,建筑师希望在这个项目中减少玻璃的使用,只在密林包围的首层设置了节制的水平玻璃窗,二层以上只在几个最佳的观景点设置了取景窗,并未过度占用周边的湿地景观;建筑屋面覆盖了荷花池,生态水景弱化了建筑在第五立面上的存在感。

施工场景

“这不是一座建筑,而是一台架在自然里的‘望远镜’,让我们以最温柔的方式,窥见鹭鸟的世界。”

“在这里,建筑不是主角,而是自然的翻译器——用‘高’的追求登临观鹭,用‘远’的哲思唤醒对生命的敬畏。”

一层平面图

二层平面图

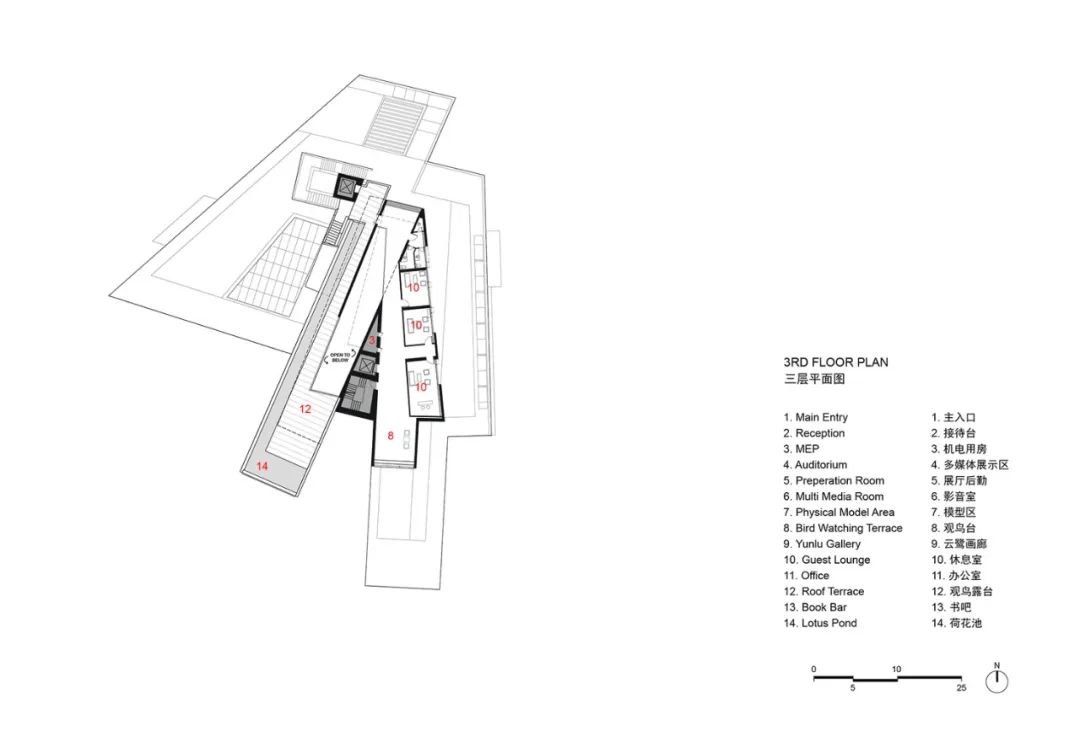

三层平面图

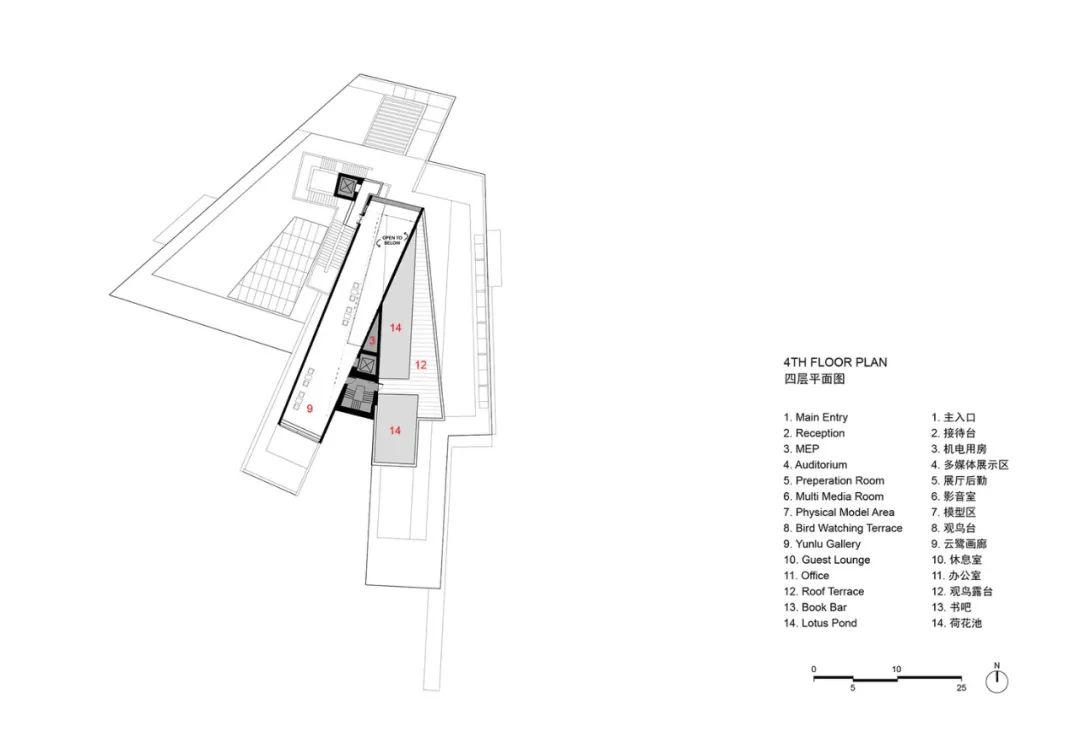

四层平面图

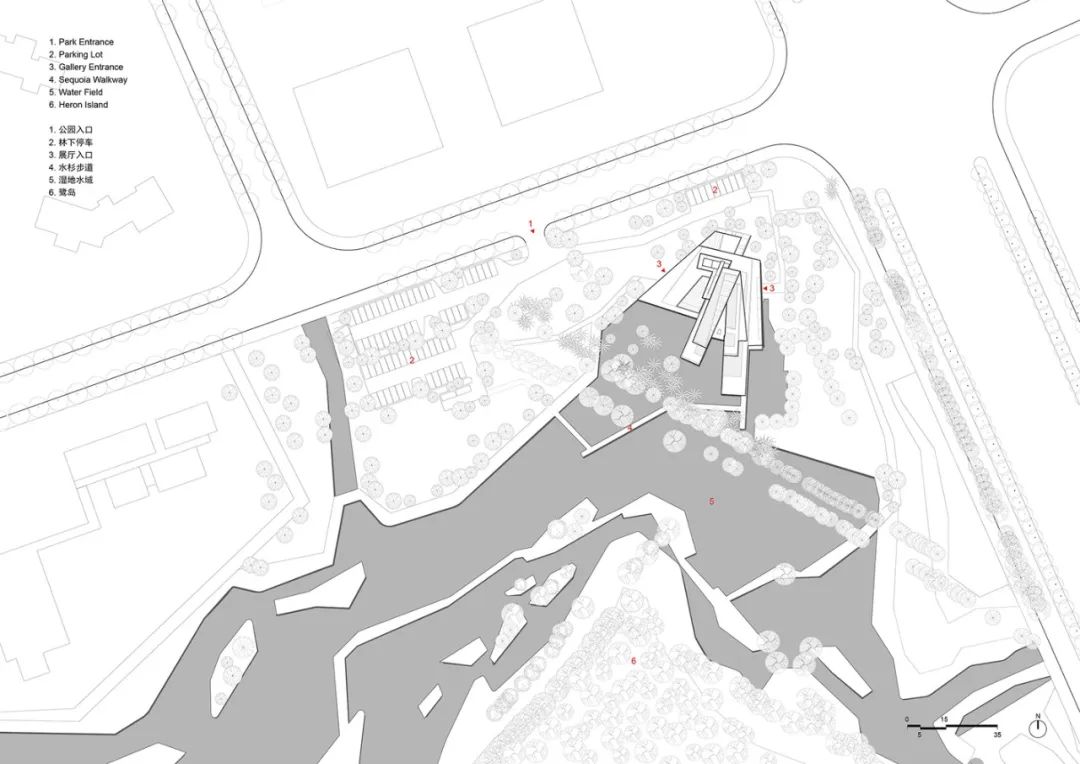

整体平面图