赵可馨 | 从“丰饶谷堆”到“日现山间”:古埃及《亡灵书》中谷堆形象的变异考论

如同许多其他文化一样,古埃及人对死后世界的想象也有极其美好的一面。对于身处农耕社会的古埃及人而言,“沃土丰饶粮满仓”无疑是构成完美世界的基本条件,在想象出的来世中必然存在能够实现这一理想的地方:“我知道属于拉神的芦苇地在那个地方,它由铜铸的围墙保护。那里的大麦有五肘高,麦穗有二肘长,麦秆则有三肘;那里的小麦有七肘高,麦穗有三肘长,麦秆则达四肘。通过审判而进入来世的尊贵的人在那里与众生一起收获,他们的身高都达九肘。”[1]若能在死后进入作物生长如此势强的地方,对于古埃及人而言无疑是至高的喜悦:“我在这里生活,我在这个我所喜欢的地方得到延续生命所需的所有东西。我在这里吃,我在这里喝;我在这里耕种,我在这里收获;我在这里把谷物磨成面粉......我在这里心满意足。”[2]兴起于新王国时期(第18—第20王朝,约公元前1550—前1069年)的墓葬文献《亡灵书》在其第110篇中以图文并茂的形式描绘了古埃及版的“天堂”,[3]长久以来仅存在于文字之中的“天堂”第一次得到了具象的呈现。在文字中反复提及的谷物也被表现了出来。正如“天堂”的具象化直到新王国时期才得以实现,古埃及人有关来世信仰的种种也并非一蹴而就或一成不变。《亡灵书》第110篇的插图本就有数个版本,在塞易斯时期(即第26王朝,公元前664—前525年),《亡灵书》经历了大规模的校订,形成了篇章次序规整的“塞易斯版本”,也正是从这一时期开始,插图中作为来世物质基础的谷堆的形象出现了变异。在关于《亡灵书》第110篇插图的研究中,这一现象被与“因形致误”联系在了一起。[4]本文则试图说明这种变异并非由意外误读导致的,而是《亡灵书》修订过程中刻意为之的结果。

一、古埃及来世观中的“天堂”与《亡灵书》第110篇

所谓的古埃及版的“天堂”一般是指墓葬文献中提到的“芦苇地”(sxt jArw)或“供品地”(sxt Htp),[5]早在古王国时期(约公元前2686—前2160年)的《金字塔铭文》中,两地就已被提及。由于古埃及墓葬文献内容相对碎片化,与两地相关的图文信息分散且并不翔实,甚至关于两者的关系,历来也有众多说法。既有将两地完全等同的,也有将两地区别开来,认为前者位于东方/夜空之南,后者位于西方/夜空之北等观点。[6]从目前掌握的材料来看,或许可以认为“芦苇地”是一个地区总称,而“供品地”是其中的一部分。[7]不考虑确切的定义,仅从文字中可以确定的是,古埃及人的“天堂”是个水系丰富的地方,可以种植并收获大麦、小麦等农作物。

(《金字塔铭文》第254篇)[8]

(《金字塔铭文》第473篇)[9]

(《金字塔铭文》第461篇)[10]

(《棺椁铭文》第404篇)[11]

(《亡灵书》第106篇)[12]

(《亡灵书》第110篇)[13]

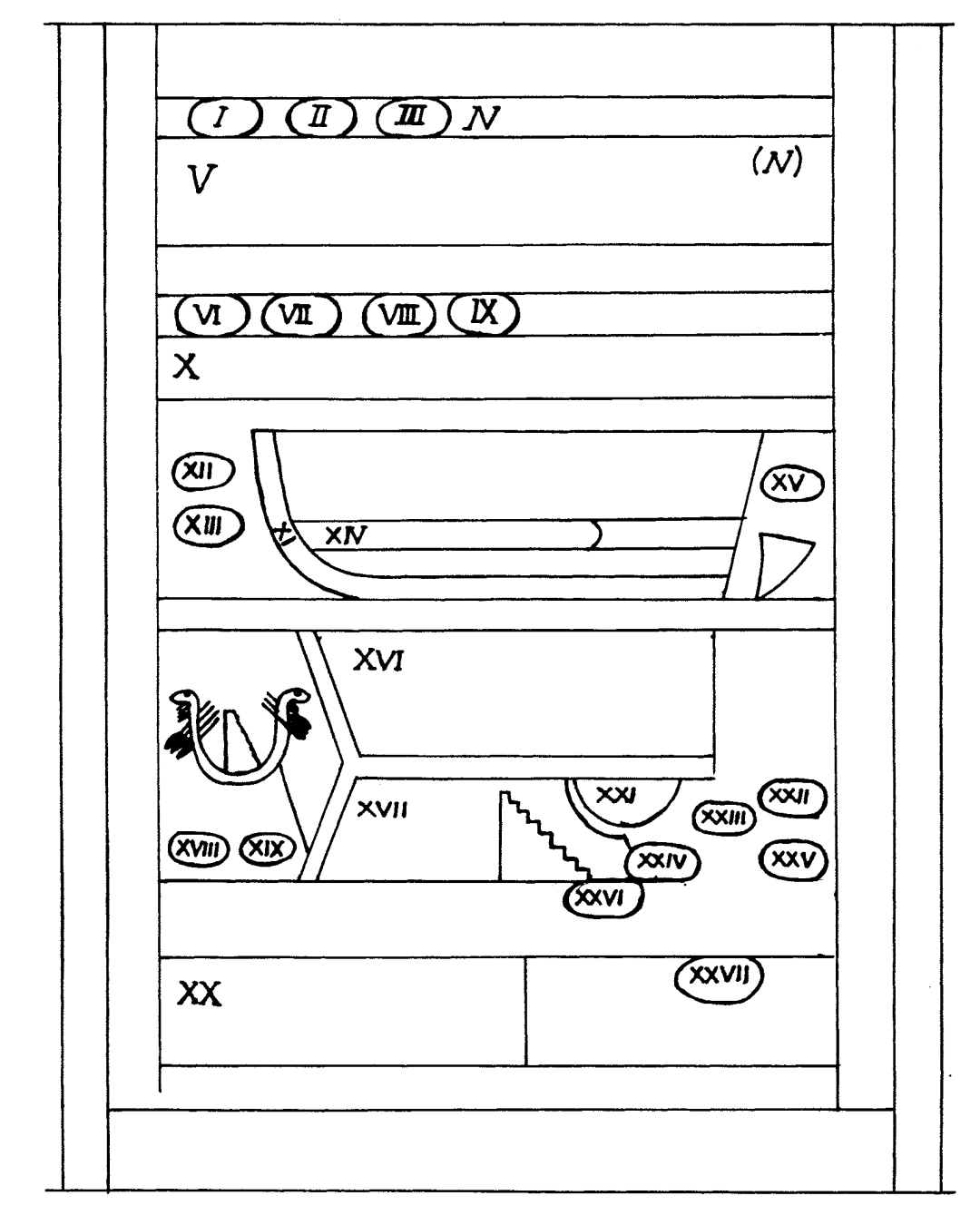

流行于中王国时期(约公元前2055—前1650年)、主要以棺为载体的墓葬文献《棺椁铭文》的第466篇以较为抽象的平面图的形式展现了“供品地”(图1),并在图中配有文字说明。其中有关“白河马河”的文字(X)在后来的《亡灵书》第110篇插图中依然可见,“耕作并收获大麦与小麦”也在图中被明确提及(XIV)。

图1ˉ《棺椁铭文》中的“供品地”(示意图)[14]

到了新王国时期,在当时兴起并流行的墓葬文献《亡灵书》中不仅可以找到有关古埃及版“天堂”的文字描述,还可以发现匹配的插图。虽然在此前的《棺椁铭文》第466篇中,“天堂”的图景已初现原型,但是更为具体的描绘要到此时的《亡灵书》第110篇中才有所呈现。

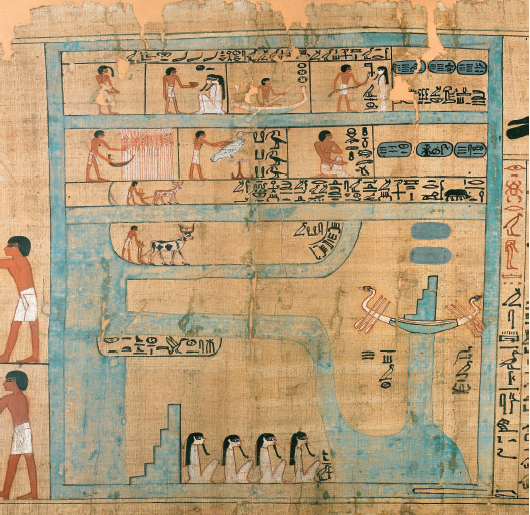

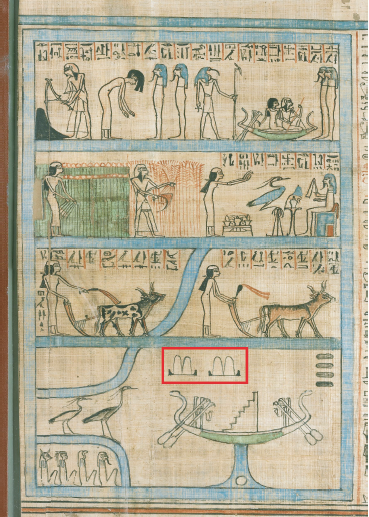

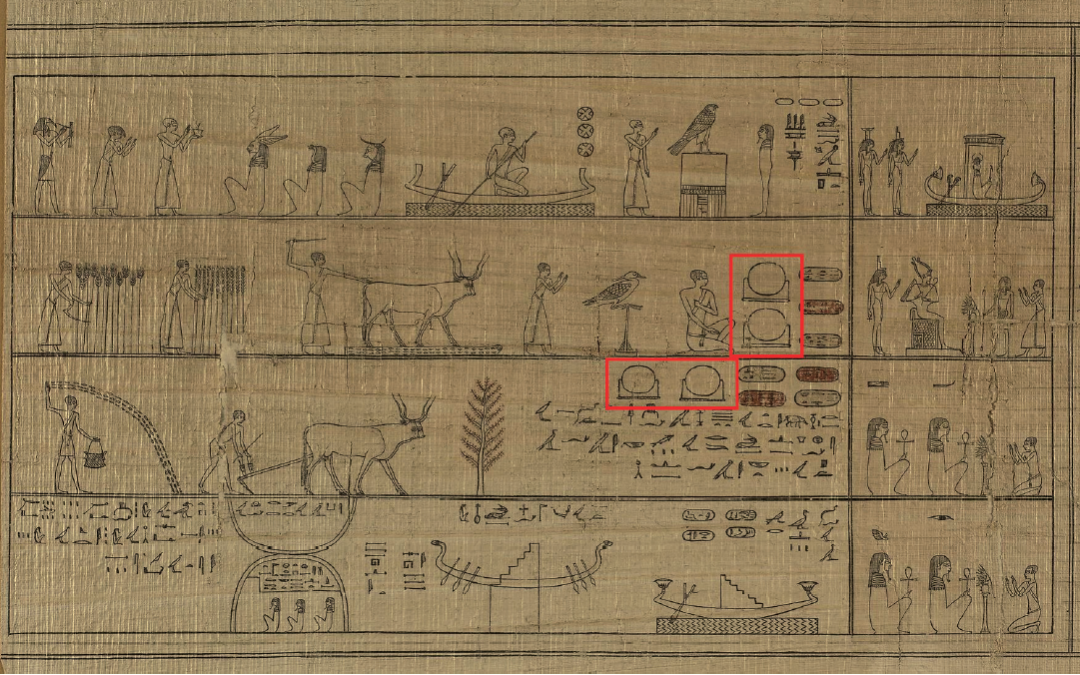

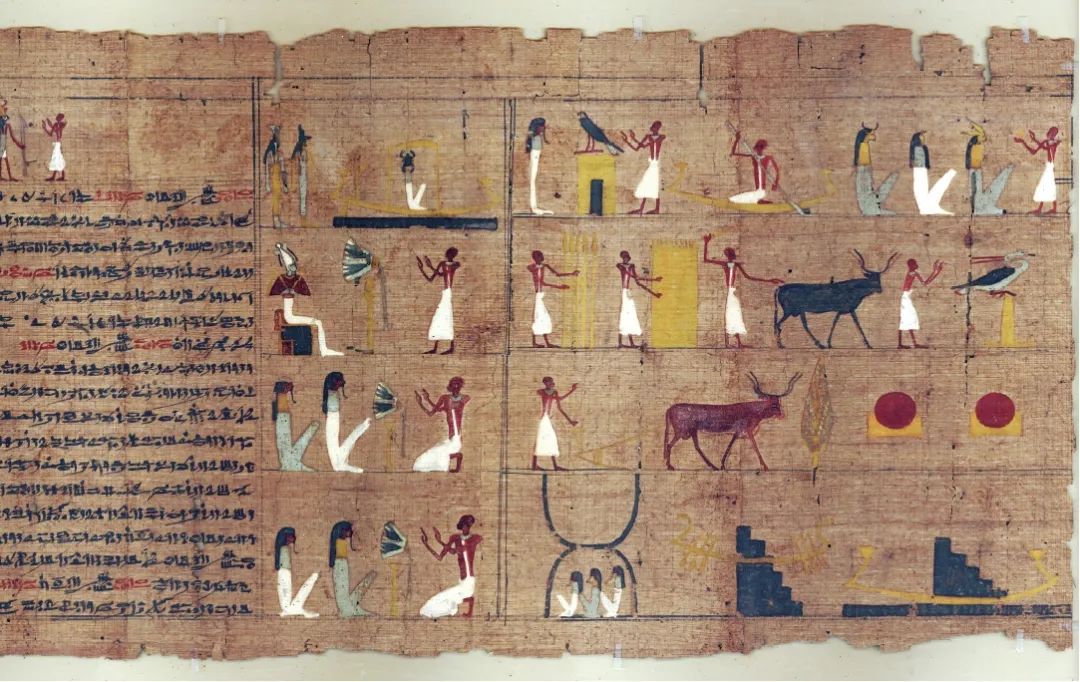

虽然对“天堂”的细节描绘不尽相同,但是不同时期的《亡灵书》第110篇插图还是有着鲜明的共性。以大英博物馆所藏四份年代不同的《亡灵书》纸草为例(谷堆以红框圈出),[15]在新王国时期的三份彩色纸草中(图2~图4),“天堂”外围被代表河道的蓝色边框所包裹,水平的河道还起到了分割画面的作用。在画面的最下方绘有船只与台阶,中间部分则以农耕活动为主,展现了死者驱使耕牛、收割亚麻田、礼赞“丰饶之鹭”等场景,画面的最上层则描绘了死者礼拜神祇、泛舟、遭遇木乃伊等情境。“我在天空的水域航行,然后顺利到达这块田地……我在这里耕种,我在这里收获……我在这里的水域上荡舟……啊葱绿的植被、充满生机的庄稼,我来到了供品地……我在水面的南部停泊……我让主宰供品地的诸神倾听我唱给他们的赞歌。”[16]插图中展现出的画面基本可以在第110篇经文中找到对应的文字描述。第26王朝的线稿纸草虽然没有绘制河道,但是其他的场景元素基本与其他三例无异(图5)。

图2ˉ“乌瑟哈特(Userhat)《亡灵书》”中的第110篇插图(EA10009/3,局部)ˉ 纸草ˉ 第18王朝(约公元前1450年)ˉ 大英博物馆藏(© The Trustees of the British Museum)

图3ˉ《阿尼(Ani) 纸草》中的第110篇插图(EA10470/35,局部)ˉ 纸草ˉ 第19王朝(约公元前1275年)ˉ 大英博物馆藏(© The Trustees of the British Museum)

图4ˉ“安海(Anhay)《亡灵书》”中的第110篇插图(EA10472/5,局部)ˉ 纸草ˉ 第20王朝(约公元前1100年)ˉ 大英博物馆藏(© The Trustees of the British Museum)

图5ˉ“阿赫瓦希布(Ankhwahibra)《亡灵书》”中的第110 篇插图(EA10558/15,局部)ˉ 纸草ˉ 第26王朝晚期(约公元前550—前525年)ˉ 大英博物馆藏(© The Trustees of the British Museum)

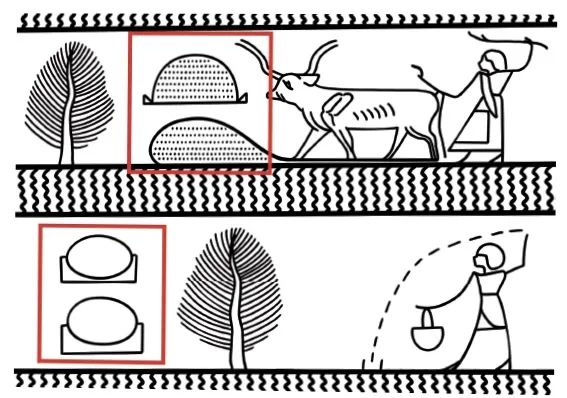

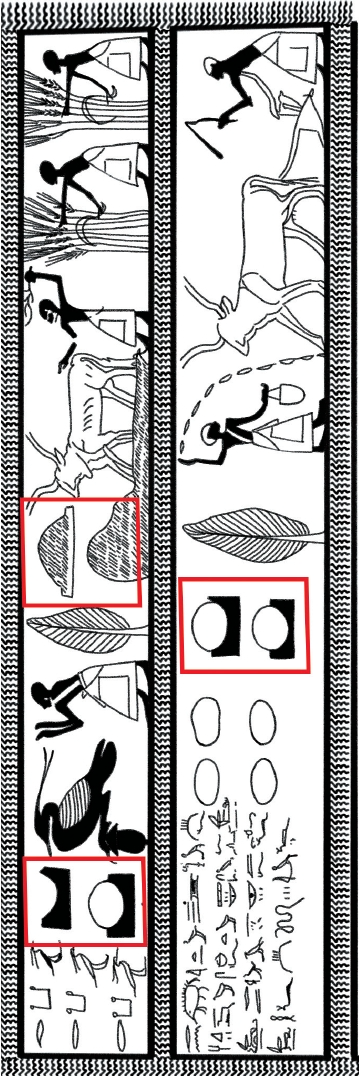

画面中的卵形椭圆象征着城市或岛屿,其中有时还写有各自的名称。插图中的空白处也会写有文字,简短的文字多是名称或对场景的注释。以第19王朝《阿尼(Ani)纸草》中的插图为例(图3),在插图右下角的船只上方写有该船的名字“丰盛”(DfAw),而自下而上第二横栏的最左侧,在死者驱使耕牛的场景旁边写有描述场景动作的“耕作”(skAw)。较长的文字则是对大背景的描述,如《阿尼纸草》底栏左侧写有“阿赫之地:长七腕尺。小麦高三腕尺,由通过审判而进入来世的尊贵的人收割”;上一栏右侧写有“白河马河:长1000司科伊尼(schoeni),不知道有多宽阔。里面完全没有鱼,也没有蛇”。[17]“白河马河”(rA n HDt)无疑就是图中水道的名称,而这两段文字在第26王朝的纸草中均得到了继承。如图所示,本文所关注的谷堆见于第19、20、26王朝的纸草中。在第19王朝的例子中(图3),谷堆以成对双色的形式绘于画面中部,位于死者面前,似是某种供品;在第20王朝的纸草中(图4),谷堆并未着色,以双丘两组的形式绘于画面底部,与船只同框;第26王朝的案例最为特殊(图5),谷堆采用了古埃及圣书体文字中代表“地平线”的字符Axt的形式,并且成对出现了两次。仅从外形来看,地平线字符看似是写实型谷堆抽象化、几何化的一种变形。这种绘法并非孤例,本文接下来将对这一变异现象及其背后的原因进行分析。

二、《亡灵书》第110篇中的谷堆形象及其变异

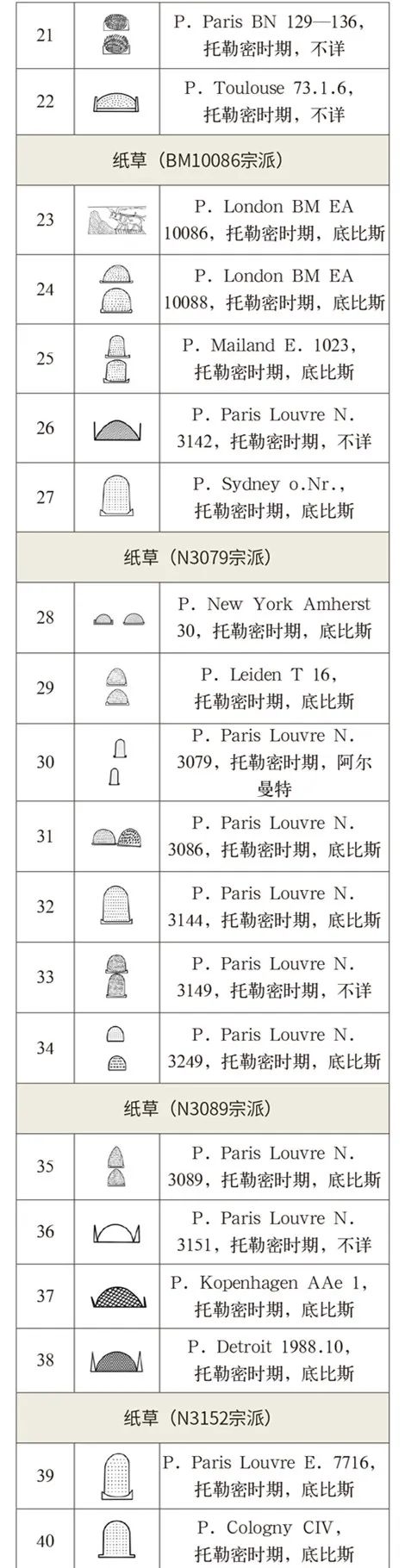

“天堂”中谷物的重要性不言而喻,在最早的《金字塔铭文》中谷物的存在就已被提及,但是谷堆并不一定是第110篇插图的必备元素。从时间上看,虽然谷堆形象在第18王朝就已经在墓葬浮雕中出现,[18]但是极为罕见。在新王国时期与第三中间期(第21—25王朝,约公元前1069—前664年),谷堆都还称不上是常备元素。[19]在基本收录了现存所有纸草与木乃伊绷带《亡灵书》材料的德国波恩大学《亡灵书》数据库中,包含《亡灵书》第110篇插图且附有照片的材料共有265份,考虑到部分材料可能由于保存状况不佳导致了缺损,在谷堆元素更为常见的后期埃及(第26王朝—第二波斯时期,公元前664—前332年)与托勒密时期(公元前332—前30年),仍有至多三分之一的材料中不见谷堆元素。[20]在位置上,谷堆一般出现于插图的第二横栏或第三横栏,位于耕牛或呈单膝跪姿的死者面前。正常形态的谷堆一般被描绘为堆成丘状的谷物置于某种两端翘起的水平底托之上的样子,但是具体的画法不尽相同(见表[21])。例如,有些谷丘呈碑状,有些形似飞碟;有的谷丘以实线勾勒外边,以点、线等笔触于内部表现谷物颗粒,有些则直接以点勾边;有些底托两角尖尖,有些则更为圆润;有些谷堆还与耕牛打场场景中耕牛脚下的谷层相结合;在颜色上,彩色谷丘以接近自然原色的黄色系为主,但是也有为了配合整幅画面的色彩搭配而使用其他颜色的情况。[22]同理,对于变异的地平线型谷堆而言,有些接近字符本身的样式,即太阳圆盘陷入山谷之中,有些则呈现为山谷托举太阳的样子;太阳圆盘的中心圆点时有时无;在彩色纸草中,太阳圆盘的红色尤为鲜明。

《金字塔铭文》中提及了“天堂”中大麦与小麦两种作物的存在,这一点在《亡灵书》经文中得到了继承,[23]图像上亦是如此。在大多数的《亡灵书》第110篇插图中,谷堆均成对出现,且早期的双谷堆可以明显看出借由颜色、颗粒笔触表现出作物的区分。虽然随着时间的推移,对于双谷堆的区分已不再是主流,但是这种区别在托勒密时期依然存在,可见传统延续之持久。

在前文展示的案例中,大英博物馆所藏第26王朝《亡灵书》中的谷堆形象呈现出地平线的形态(图5),而在对100余份谷堆形象材料进行整理之后,笔者基本可以确定,谷堆形象的变异最早的确出现在第26王朝时期。然而在变异出现后,依然存在绘有正常谷堆形象的《亡灵书》,且这些正常的谷堆形象,画法依然有所不同,从未得到统一。结合《亡灵书》的文献史与制作方法可以对上述现象进行一些初步分析。

《亡灵书》的内容最早见于古埃及第13王朝的随葬护身符与棺椁之上,后以纸草为主要载体流行于新王国时期。从第22王朝开始《亡灵书》经历了使用上的衰落,至第26王朝再次复兴,并沿用至希腊罗马时期。第26王朝的统治者虽然热衷于借复兴古代文化强调自身统治的合法性,但是对于《亡灵书》的复兴并不是原封不动地对新王国时期的文献进行再利用,而是对其经文与插图进行了整理与修订,从而形成更为标准化的图文版本与序列,这一情况被学界称为“塞易斯校订”(Saite Recension),现代埃及学界通用的《亡灵书》经文编号便是源自被认为是塞易斯版本的经文序列。[24]虽然塞易斯校订为《亡灵书》的标准化奠定了坚实的基础,但是此后的《亡灵书》并没有成为“不可加添,也不可删减”式的正典。在塞易斯校订之后,对于《亡灵书》的修订依然进行着。在底比斯,从公元前4世纪开始到至少公元前2世纪,《亡灵书》继续经历着修订,并产生出不同的“流派”或“宗派”(tradition)。某一“宗派”使用的多是同“版本”(version)的文本与插图,生产的《亡灵书》有着相似的外观布局,具有“一致性”与“典型性”的特点。[25]由此可以推测,仅从时段上判断,最早出现于第26王朝时期的谷堆形象变异大概率与塞易斯校订有关,而此后正常谷堆形象依然流传应与《亡灵书》具有不同派系的版本有关。

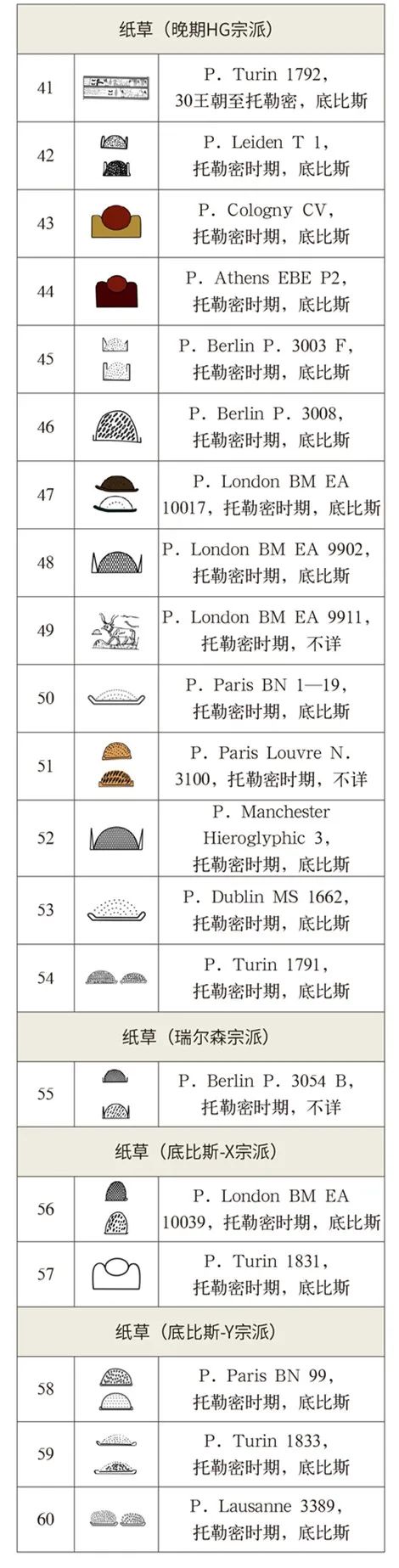

关于正常谷堆形象不同画法的问题,似乎同样也可从派系版本的角度进行解释。但是已有的涉及插图“版本”的研究并不能完全支持这一点。塞易斯校订之后的《亡灵书》插图相较此前时期的确实现了较为深刻的“标准化”,但是即使是同一篇经文的插图,在细节上仍有区别。[26]例如,《亡灵书》第52篇的插图有四个“版本”:第一个“版本”与经文内容关系不大,比较笼统地表现了死者拜神的场景;第二个“版本”呈现出死者坐在供品桌前享受供奉的样子,符合经文的根本主旨;第三个“版本”与第二个“版本”相近,只是供桌上精确描绘出了经文中提到的“七块面包”;在第四个“版本”中,死者只是手持长杖端坐着,与经文最末宣称死者可以凭自身意愿安坐于任何地方的文字内容相呼应。[27]然而在不同的《亡灵书》纸草中,即使采用的是同一个“版本”,细节上的刻画也不尽相同。

例如在使用“版本”1的P.Paris Louvre N.3079中,死者与神之间画有供桌,而在P.Paris Louvre N.3087中则没有供桌,神祇手中还持有权杖。在同为采用“版本”3的P.Chicago OIM 9787与P.Paris Louvre N.3090中,死者面前的供桌与面包的画法也有所不同(图6)。诸如此类的例子实际上揭示了古埃及人对于插图的标准,即“抓大放小”。在保证图像主题与相关元素基本无误的前提下,细节上的处理交由画工自由发挥。[28]因此对于第110篇中的正常谷堆,在保证所绘之物是谷堆的前提下,具体的画法可能并没有被规定。在一份可能是创作设计实验性质的《亡灵书》(TM 134568)中,插图所在栏的右上角写有简短的文字提示,如“鹰”“普塔神”,以提醒画师绘制的内容。[29]或许在最初的设计稿中,画师接收到的信息也只有“谷堆”一词。至于谷堆形象虽不一致但却可归纳分类的问题,笔者猜想最初或许和画师所接受的基本训练有关。关于《亡灵书》画师的训练方式我们几乎一无所知,也不曾发现类似练习手稿的材料,或许当时存在包含《亡灵书》常见图像元素的基础图录或画谱供画师临摹学习,而此类图录又因作者作画习惯的不同而产生了数个版本。想象此类图录或许可以参考《亡灵书》纸草P.Kairo J.E.95879。由于除了开篇经文写有文字,其他内容均为《亡灵书》中的大幅插图,这份独一无二的纸草被认为是一份《亡灵书》插图的底版资料源。[30]虽然这份年代为第21王朝的纸草上也绘有完整的第110篇插图,但遗憾的是,插图在类型上属于本就不一定包含谷堆形象的A型(关于类型详见后文),无法提供有关谷堆形象创作更多的信息。

图6ˉ《亡灵书》第52篇(不)同版本插图对比示例

三、版本角度的考察:整体与图像的双重验证

本节试图从《亡灵书》版本流变的角度分析谷堆形象变异的原因。结合目前学界的相关研究成果,可以从整体与图像两个角度切入。实际上,基于可观数量材料基础之上的后期《亡灵书》版本研究较为罕见,集大成者当属学者墨什尔(M.Mosher Jr.)凝聚数十年研究成果的《塞易斯至托勒密时期的〈亡灵书〉:文本与插图版本中所见宗派的研究》系列(简称:《塞易斯至托勒密时期的〈亡灵书〉》)。[31]在这一系列中,墨什尔对约300份塞易斯至托勒密时期的《亡灵书》纸草及少量木乃伊绷带进行了研究,并提供了除普莱特经文(Pleyte Spells,166—174)、艾伦(T.G.Allen,1885—1969)认定的第190篇与第191篇和莱普修斯(K.R. Lepsius, 1810—1884)认定的仅有插图的第16、110、143及150篇之外的共165篇《亡灵书》经文的所有版本的转写与翻译。[32]虽然《塞易斯至托勒密时期的〈亡灵书〉》系列并没有涉及《亡灵书》第110篇,但是载有该篇章的代表性纸草基本被覆盖。换言之,虽然没有针对第110篇的版本研究,但是纸草整体的流派划分是明确的,在此基础上,可以在流派的框架下对谷堆形象进行考察,从而进一步判断谷堆形象的变异是否与宗派有关。

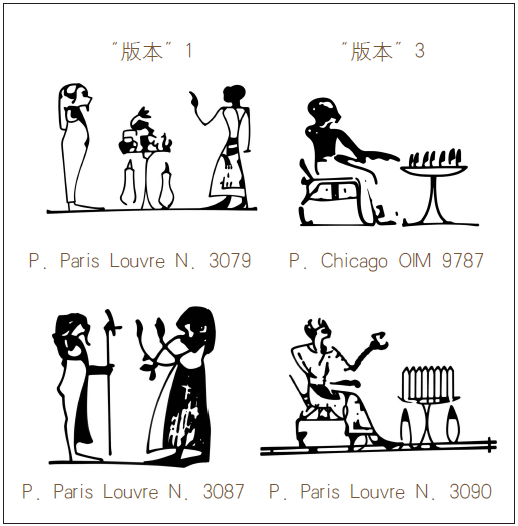

所谓宗派,整体而言有两大流派,一是塞易斯/孟菲斯(Saite/Memphite)宗派,二是底比斯宗派,孟菲斯与底比斯也是《亡灵书》的两大生产中心。塞易斯/孟菲斯宗派指塞易斯时期无论南北地区出产的《亡灵书》以及公元前4世纪后期开始在孟菲斯地区生产或使用其母本的《亡灵书》文献。这一地区的书吏更乐于直接抄写母本,并不热衷纠正文本中的错误,与底比斯宗派的书吏有着鲜明对比。[33]塞易斯文本及遵循塞易斯宗派的文本较为稳定,少有变体,但是前者并非一成不变,因为塞易斯文本的修订与产生也不是一蹴而就的。而相比于塞易斯文本,托勒密王朝时期各个底比斯宗派的文本实际上更加标准化。托勒密王朝时期底比斯宗派也对孟菲斯宗派产生了影响,原因或在于北方作坊也熟识底比斯宗派。[34]

底比斯宗派与塞易斯/孟菲斯宗派相对,指生产于底比斯地区或与之有联系的《亡灵书》文献。墨什尔对底比斯宗派进行了更细致的划分(图7)[35],首先在时间上,产生于托勒密王朝(公元前305—前30年)之前的底比斯宗派《亡灵书》(Pre-Ptolemaic)被分为了基本沿袭塞易斯母本的僧侣体文献(BM10097、BN112、Zagreb)、对塞易斯母本进行大改动的僧侣体文献(Hermitage、Turin1830)及这一时期以圣书体书写的文献(Early HG)。时间上晚于这些的标准底比斯宗派包括BM10086宗派、N3152宗派、N3079宗派、N3089宗派、瑞尔森(Ryerson)宗派、(晚期)圣书体宗派(HG)。此外还有并不标准的底比斯-X(Theban-x)宗派、底比斯-Y(Theban-y)宗派及地方宗派阿赫敏(Akhmin)。[36]

图7ˉ 塞易斯至托勒密时期《亡灵书》主要宗派流传关系示意图

在根据墨什尔的流派划分对相关纸草进行归纳整理后,可以观察到以下值得注意的涉及谷堆形象的现象。首先,即便是属于同一流派,不同材料中(正常的)谷堆形象也不一定采用相同的画法。其次,对大多数宗派而言,同一流派中虽然(正常的)谷堆形象可以画法不一,但是变异与否基本上是一致的,即同一流派的《亡灵书》,谷堆要么呈现正常的样式,要么变异为“地平线”符号。考虑到墨什尔流派划分中对于图文同“版本”的要求,可以推测谷堆形象的正常与否大概率是由图像“版本”决定的。而谷堆的具体画法则可能属于画工可以自由发挥的部分。

如前文显示,根据目前所掌握的材料,从时间上看,变异后的“地平线”形象并不见于第26王朝之前,故而可以推断这种变异应是与塞易斯校订有关。在墨什尔《亡灵书》流派划分的框架下,这一推论又得到了新证据的支持。在被墨什尔认定为属于塞易斯/孟菲斯宗派的《亡灵书》纸草中,几乎所有谷堆都被绘制成了“日现山间”的地平线符号,[37]而在底比斯宗派中,正常的谷堆形象是主流。从这种高度的一致性可以推断出,在该宗派所使用的母本上,谷堆极有可能被绘成了地平线符号,而母本源头又指向塞易斯校订,故谷堆形象的变异也是因此导致的。[38]在正常谷堆的常见形象中,直到托勒密时期,《亡灵书》纸草中依然可见最为精准的两分型谷堆,可见虽然塞易斯校订奠定了《亡灵书》标准化的基础并导致了变异型谷堆的流传,但是在此之前存在的其他正常《亡灵书》母本源依然保存了下来。考虑到底比斯本就是《亡灵书》的重要起源地,[39]在该地区的神庙图书馆中有相关资料留存,从而成为底比斯宗派书吏对《亡灵书》进行继续修订的重要参考材料也不足为奇。

如前文所述,墨什尔的宗派研究并没有涉及《亡灵书》第110篇,而这一缺漏可以借由阿尔瓦雷斯·索莎(M.Alvarez Sosa)的插图类型学研究予以补充。根据阿尔瓦雷斯·索莎的研究,《亡灵书》第110篇的插图可以分为A(集中于第18王朝与第21王朝)、C(集中于第19—20王朝)、I(第21王朝)、K(后期至托勒密时期)、L(后期至托勒密时期)及独特型(第21王朝)六种类型。K型与L型的背景正好对应《亡灵书》修订的两个重要时期,即第26王朝初期与托勒密时期。K型最为古老,并且分裂出数个子类型;L型较K型更为标准化(仅有一个子类型),是最为复杂也是托勒密时期最为常见的类型。[40]由于谷堆形象在第三中间期之后才变得普遍,可以推测K、L型插图在创制过程中给予了谷堆形象更多关注。在早期的同类型插图中,正常的谷堆形象就已呈现出不同的绘法(如均属于C型的第19王朝纸草P. Cambridge E.2a.1922与P. London BM EA 10470),[41]可推测是画师自由创作所致。从第26王朝开始,谷堆形象开始出现变异,但是正常形象也依然得到沿用。结合墨什尔的宗派研究可以发现同一宗派的《亡灵书》中,谷堆形象一般是统一的,从阿尔瓦雷斯·索莎类型学的角度而言,这一点依然基本成立:地平线型与正常型谷堆分别对应第110篇插图的K型与L型。[42]可见在画工所参考的插图的模本中,谷堆的形象应该是确定的,而谷堆形象变异为“日现山间”应与K型插图的创制有关。

然而在被认定为K型最早的模本之一、年代为塞易斯王朝初期的巴肯来奈夫(Bakenrenef)之墓的残缺图像中,[43]谷堆依然是正常的形象。位于塔尼斯的奥索孔二世(Osorkon II)之墓与出自底比斯的《格林菲尔德纸草》(P. London BM EA 10554)使用了同样的第110篇插图模本,从而可以推断模本至迟在第22王朝时期就已由南部的底比斯传至了北部。[44]而通过巴肯来奈夫之墓中的正常谷堆形象可知,在第26王朝伊始,北部萨卡拉地区依然使用正常的图像母本。而在前文中已被提及、同样出土于同一地区、年代为第26王朝晚期的K型纸草“阿赫瓦希布(Ankhwahibra)《亡灵书》”中,谷堆已变异为标准的“日现山间”的地平线形态(图5)。在稍早的第26王朝中期,同样采用地平线型的还有出土于赫拉克利奥波利斯的K型纸草“伊阿赫特斯纳赫特(Iahtesnakht)《亡灵书》”(P. Köln P. Colon. Aeg. 10207)(图8)。而从“阿赫瓦希布《亡灵书》”与“伊阿赫特斯纳赫特《亡灵书》”上较为标准的塞易斯版经文序列可知,二者都是塞易斯校订的产物,[45]可见谷堆形象的变异的确与塞易斯校订有关。总之,变异的确是在第26王朝期间发生的,然而至少在第26王朝初期,正常的母本依然在被使用;在与塞易斯校订密切相关的K型中,谷堆形象发生了变异,那么这背后的原因是什么呢?

图8ˉ“伊阿赫特斯纳赫特(Iahtesnakht)《亡灵书》”中的第110篇插图(P.Köln P. Colon. Aeg. 10207,局部)ˉ 纸草ˉ 第26王朝中期(约公元前600 年)ˉ 科隆大学藏

此前的研究基本只是简单地将变异后的地平线视作对正常谷堆的误认,也就是“因形致误”,并没有就原因进行深入的探讨。这种自然的联想对个体层面的绘工与《亡灵书》而言是合理的,例如学艺不精、不理解图像含义的画师将谷堆误认为是地平线,从而产出了一份或数份绘有地平线的《亡灵书》。[46]但是如前文所述,变异后的地平线谷堆应是塞易斯校订的产物,并且具有固定为类型的稳定性。首先,担任校订工作的必然是深谙古埃及高级文化的精英阶层,同时,考虑到第26王朝初正常的谷堆母本依然在被使用且谷堆形象十分具象、具有鲜明的辨识度,图像在源头上被错认的概率极小。除非有更多的材料能够证实传抄过程中确实发生了错误,笔者并不认为谷堆形象的变异是无意为之的结果。而与正常谷堆视觉效果上的相似性也不是地平线与第110篇的唯一联系,在神学内容上,二者也存在关联。根据《亡灵书》第109篇的内容可知,芦苇地就是位于东方地平线与冥界的交界处。“那里是掌管东边冥界的诸神所在的关口,那里是拉神东升时必经之地。我知道属于拉神的芦苇地在那个地方……”[47]虽然经文没有直接使用“地平线”(Axt)一词,但是文字所描述的就是东方地平线。考虑到塞易斯校订的一大成果就是经文篇章顺序的确定,K型的原画师很可能刻意将第110篇插图中形态相近的谷堆改为了地平线,如此与前一篇经文中涉及的芦苇地的位置相呼应。此外,在新王国时期,有关太阳神夜之旅的概念尤为突出。太阳神被认为在每夜进入冥界并在那里与冥神奥赛里斯融合,然后再以新生的姿态升起,如此周而复始,循环往复。太阳神夜之旅的完成也代表着死者的成功重生,而西方与东方地平线正是旅途的起点与终点。[48]作为新王国时期兴起的墓葬文献,《亡灵书》中自然不乏相关描述。实际上,第110篇之前的第108、109篇就分别涉及了夜之旅的始终。[49]因此,将谷堆变异的动机与对前篇经文内容的承接、对旅程所象征的重生过程的强调相关联也未尝不可。或许在对经文序列进行整理的过程中,校订者对谷堆形象也进行了改造,由此加深了第110篇插图与前篇经文的联系,并突出了太阳神夜之旅的主题。从单纯的丰饶象征到太阳神重生之旅的起止点,谷堆的图像意义得到了升华。

然而谷堆的原始含义并没有被完全消解。例如对比“阿赫瓦希布《亡灵书》”与“伊阿赫特斯纳赫特《亡灵书》”可以发现,虽然谷堆都呈现为地平线型,但是数量却不尽相同——前者有两组双地平线,后者只有一组,且这两种类型在托勒密时期都各有沿用。两组双地平线仅出现于分栏双耕牛的情况下(反之则不一定),且各与一头耕牛同栏。一般的双谷堆本就与耕牛绘于同一横栏,考虑到耕牛的农业属性,可见即便形态呈现为地平线,图像依然具有谷堆的意义底色。虽然谷堆的原始意义依然得到保留,只是通过形象的变化被赋予了又一层神学含义,但是这种改动可能并不为一些托勒密时期的画师所认同,所以特别是在当时流行的L型中,谷堆依然保留了正常形态。

在非此即彼的类型划分下,绝大多数的材料显示出同一份《亡灵书》中正常谷堆与变异谷堆形象间的排他性,但是有两份材料出现了相似的混淆情况。托勒密时期的纸草P.Turin 1812与P.Turin 1792中均绘有两头耕牛,两头耕牛前则分别绘制了正常谷堆与双地平线(图9、图10)。后者更为混乱,在丰饶之鹭的面前还画有一个完整的地平线符号与一个缺少太阳的地平线字符(即“山”字符Dw)。笔者初步推测,K型与L型的模板中应该指定了明确的谷堆形象(正常或变异),而生产P.Turin 1812与P.Turin 1792的工坊中或许同时存有两种模板供人选择,为混淆提供了条件。至于依据,P.Turin 1792所属的晚期HG宗派不仅在文本上与塞易斯宗有着更近的关系,[50]本身也确实涵盖了使用K型(如P.Athens EBE P2与P.Cologny CV)与L型(如P.Berlin P.3008与P.Turin 1791)的《亡灵书》,可见托勒密时期HG宗派的《亡灵书》生产者应该有条件同时接触到两种类型的模板。至于谷堆形象混淆的理由,或许是为了通过糅合不同素材达到创新的目的,但是P.Turin 1792中多余且残缺的地平线似乎更易使人质疑纸草画师的专业程度,而在这个意义上,谷堆形象的变异又与“错误”联系在了一起。

图9ˉP. Turin 1812 中的谷堆(红框内)

请横屏观赏

图10ˉP.Turin 1792 中的谷堆(红框内)

结语

在古埃及人的想象中,“天堂”是一个谷物蓬勃生长的丰饶之地。在具现古埃及人“天堂”想象的《亡灵书》第110篇插图中,代表来世丰饶的谷堆的形象在后期埃及时期发生了变异,出现了被描绘成地平线的例子。乍看之下,这种变异可以轻易地与对图像的错认和混淆联系在一起,甚至可以令人联想到新石器时期陶器装饰由写实走向抽象的例子。[51]然而,基于版本研究可以发现,这种变异是刻意为之的结果。在第26王朝时期,在《亡灵书》校订的过程中,校订者不仅修订了经文的篇章顺序,还创作了新的插图模板并修改了其中谷堆的形象,使之从常规的谷堆变形为地平线符号,从而使单纯表现物质充足的平凡谷堆摇身一变成为古埃及来世信仰文化中象征重生过程的太阳神夜之旅的起止点。以此既呼应了前序经文的内容,又突出了重生的主题。然而这种意义上的升华并不完全为后人所接受,尤其在底比斯地区,使用传统正常谷堆形象的模板依然受到偏爱。可见古埃及墓葬文献流传的背后一直存在针对文本内容的有意识的批评活动,而系统的图像学、版本学研究可以揭示出这种活动,使其痕迹免于因简单的轻视而沉寂于材料之海。

本文系中国社会科学院“青启计划”(编号:2024QQJH086)阶段性成果。

注释:

[1]金寿福译注:《古埃及〈亡灵书〉》,商务印书馆,2020,第221页。

[2]同上书,第223页。

[3]关于古埃及年代表,参考I.Shaw ed., The Oxford History of Ancient Egypt (Oxford: Oxford University Press, 2000), pp.480-489.

[4]J.S.Gesellensetter,“Das Sechet-Iaru: Untersuchungen zur Vignette des Kapitels 110 im Ägyptischen Totenbuch”(PhD diss.,University of Würzburg, 1997), pp.99-100, No.258.

[5]Ibid, p.5.

[6]相关综述可参考Gesellensetter, “Das Sechet-Iaru”, pp.22-23;中国学者的观点可参考金寿福译注:《古埃及〈亡灵书〉》,第411-412页。

[7]Gesellensetter, “Das Sechet-Iaru”, p.24.

[8]J.P. Allen, The Ancient Egyptian Pyramid Texts (Atlanta: Society of Biblical Literature, 2005), p.44.

[9]Ibid, p.127.

[10]Ibid, p.224.

[11]R.O. Faulkner, The Ancient Egyptian Coffin Texts, Volume II Spells 355-787 (Warminster: Aris & Phillips Ltd.,1977), pp.48-49.

[12]金寿福:《古埃及〈亡灵书〉》,第218页。

[13]同上书,第223页。

[14]来自棺B1L(BM EA 30840),参考A. de Buck, The Egyptian Coffin Texts,Vol. 5: Texts of Spells 355-471 (Chicago: The University of Chicago Press, 1954), p.361.

[15]参考约翰·泰勒:《古埃及死者之书》,李印译,北京时代华文书局,2014,第254-259页。

[16]金寿福:《古埃及〈亡灵书〉》,第223、225、227页。

[17]R.O. Faulkner, O. Goelet, Jr, and E. von Dassow, The Egyptian Book of the Dead: The Book of Going Forth by Day: Being the Papyrus of Ani (Royal Scribe of the Divine Offerings), Written and Illustrated Circa 1250 B.C.E., by Scribes and Artists Unknown, Including the Balance of Chapters of the Books of the Dead Known as the Theban Recension, Compiled from Ancient Texts, Dating Back to the Roots of Egyptian Civilization (San Francisco: Chronicle Books, 2015), PLATE 34-B.

[18]如Leiden, AMT 1-35, AP 52, 参考Gesellensetter, “Das Sechet-Iaru”, p.231。

[19]Gesellensetter,“Das Sechet-Iaru”, p.94.

[20]本文中数据主要来源于波恩大学《亡灵书》数据库http://totenbuch.awk.nrw.de/,访问日期:2024年3月22日。

[21]本表格主要根据波恩大学《亡灵书》数据库中提供的材料图片整理完成,由于篇幅所限,仅收录了数据库中已提供图片的后期埃及之前时期的纸草材料,以及在《塞易斯至托勒密时期的〈亡灵书〉》系列中除阿赫敏宗派外已明确宗派所属的纸草材料(阿赫敏宗派中的谷堆均为地平线型)。差异不大的双谷堆均以单个谷堆示意。由于数据库中一些彩色材料的图片为黑白照片,故而表中所有黑白填色的图像仅供参考之用,不代表原始色彩。本表格以及正文中的线稿均由付娆誊绘完成,作者在此表示感谢。

[22]如P. Turin 1800中的蓝色谷丘。

[23]例如《亡灵书》第72篇的附言中写道:“他将会因此而来到芦苇地领取大麦和小麦……”金寿福:《古埃及〈亡灵书〉》,第161页。

[24]M. Mosher Jr.,“Theban and Memphite Book of the Dead Traditions in the Late Period”, Journal of the American Research Center in Egypt, Vol. 29 (1992): 143-144.

[25]M. Mosher Jr., The Book of the Dead, Saite through Ptolemaic Periods: A Study of Traditions evident in Versions of Texts and Vignettes volume 1 BD Spells 1-15 (SPBDStudies, 2016), p.1, 6-7; M. Mosher Jr.,“Transmission of funerary literature: Saite through Ptolemaic Periods” in Book of the Dead: Becoming God in Ancient Egypt,ed. F. Scalf (Chicago: The Oriental Institute of the University of Chicago, 2017), p.91.

[26]细节变体的存在可以与地方传统有关,参考M. Müller-Roth,“From Memphis to Thebes: Local traditions in the Late Period”, British Museum Studies in Ancient Egypt and Sudan 15 (2010): 173-187.

[27]Mosher Jr.,“Theban and Memphite Book of the Dead Traditions in the Late Period”, pp.152-153.

[28]例如《亡灵书》第146篇中大门的装饰与守卫者的形象就可以由画师自行选择决定。M. Mosher Jr., The Book of the Dead, Saite through Ptolemaic Periods: A Study of Traditions evident in Versions of Texts and Vignettes volume 9 Part 1 BD Spells 144-146 (SPBDStudies, 2021), p.580.

[29]C. Ragazzoli, “The Book of the Dead of Ankhesenaset (P. BNF Egyptien 62–88): Traces of workshop production or scribal experiments?”, British Museum Studies in Ancient Egypt and Sudan 15 (2010): 232-234.

[30]R. Lucarelli,“Innovation versus the Tradition of the Genre in the Book of the Dead of Gautseshen” in Egyptology at the Dawn of the Twenty-first Century: Proceedings of the Eighth International Congress of Egyptologists, Cairo, 2000 ,International Congress of Egyptologists, et al(Cairo: American University in Cairo Press, 2002), p.273.

[31]M. Mosher Jr., The Book of the Dead, Saite through Ptolemaic Periods: A Study of Traditions evident in Versions of Texts and Vignettes Volumes 1-6, 8-10 (SPBDStudies, 2016-2021).

[32]Mosher Jr.,The Book of the Dead Volume 1,pp.4-5, No.9.

[33]Ibid, p.8, 50-51.

[34]Ibid, pp.5-6.

[35]Mosher Jr.,“Transmission of funerary literature: Saite through Ptolemaic Periods”, p.90.

[36]Mosher Jr.,The Book of the Dead Volume 1, pp.6-37. 然而并非所有现存的塞易斯至托勒密时期的《亡灵书》材料都有明确清晰的宗派划分。

[37]目前唯一的例外是P. Kairo CG 40029,其上的谷堆呈现为墓碑型,但是与一般墓碑型谷堆有所区别的是,“碑”身上并没有缀以表现谷物颗粒的点或短线,“谷物”属性并不明显,有画师不了解所绘之物之嫌。

[38]基本使用塞易斯母本、以木乃伊绷带为载体的《亡灵书》也都将谷堆绘为地平线符号。关于绷带《亡灵书》的版本说明,参考Mosher Jr., The Book of the Dead Volume 1, p.5。

[39]I. Munro,“The Book of the Dead in the Eighteenth Dynasty”in The Oxford Handbook of the Egyptian Book of the Dead, eds.R. Lucarelli and M.A. Stadler (Oxford: Oxford University Press, 2023), p.40.

[40]第21王朝的工坊既使用了第18王朝的模板,又在参考第19王朝插图的基础上形成了新的I型;另外还有更多通过分散、删减、合并的方式进行图像元素创新的例子,这些插图个性颇强,被统归为“独特型”。新王国时期的模板对于《亡灵书》再次复兴之后诞生的K型与L型也依然有着影响。M.álvarez Sosa, “The Field of Offerings or Field of Reeds” in The Oxford Handbook of the Egyptian Book of the Dead, eds.R. Lucarelli and M.A. Stadler (Oxford: Oxford University Press, 2023), pp.375-390.

[41]Ibid, p.387.

[42]典型的K型与L型材料,参考Ibid, pp.388-390。

[43]Ibid, p.383.

[44]Ibid,p.380. 奥索孔二世墓中的谷堆形象也是正常型。

[45]虽然承认无法确认塞易斯校订发生的确切时间,但是门罗仍然严格地以莱普修斯划定的经文序列为标准判断材料是否经历了校订,并认为校订在第26王朝初已经发生。P. London BM EA 10558中的经文虽然在整体上遵循了1-163的顺序,但是由于其间穿插有数处乱序,因而被门罗判定为与一份年代约为公元前534年的《亡灵书》一样,参照了一份创作于第25王朝、塞易斯校订之前的底本。I. Munro, “Evidence of a master copy transferred from Thebes to the Memphite area in Dynasty 26”, British Museum Studies in Ancient Egypt and Sudan 15 (2010): 204, 210-211. 笔者认同塞易斯校订应该是一个长期过程的观点,但是认为,由于此前的《亡灵书》经文序列及其稳定性与塞易斯版本相差甚远,所以只要经文在大体上基本遵循了1-165的顺序,那么就可以判定材料经过了一定程度的整理,可以归入塞易斯校订的讨论范畴。

[46]在《亡灵书》的传抄过程中,不乏因不理解原意而产生(甚至看似十分合理)的错误,如古埃及“天堂”的另一名称“呼吸之地”(sxt TAw)的来源,参考Gesellensetter, “Das Sechet-Iaru”, p.24.

[47]金寿福译注:《古埃及〈亡灵书〉》,第221页。

[48]M.Smith, Following Osiris: Perspectives on the Osirian Afterlife from Four Millennia (Oxford: Oxford University Press, 2017), p.299, 352-353, 355.

[49]第108篇:“赛特话音刚落,拉神就从西边的地平线进入了冥界。” 金寿福译注:《古埃及〈亡灵书〉》,第220页。

[50]Mosher Jr., The Book of the Dead Volume 1, p.33.

[51]李泽厚:《美的历程》,广西师范大学出版社,2001,第21-22页。