笔谈 | 郑茜:文化遗产学视野下民族文物价值体系建构的思考

民族文物的价值,曾经一度是民族类博物馆的焦点话题。这个问题部分地可以用另一个题目来代替它,那就是——民族文物怎样定级?但最近几年这个问题似乎被悬置起来,不再受到重视和深入讨论。但这个问题依然还存在着,并且随着文化遗产保护运动的展开,在理论上它的重要性应当更加显著地突现出来。当然,我们也发现,如果这个问题不被民族文物的收藏单位自身提出来,它就很难成为一个研究课题,因为客观上说,在文物保护的主流视野中,它具有边缘性,是一个弱话题。今天在文化遗产学科建设的论题下,我们重提这个老问题,也希望它得到新的关注。

一、问题的提出:民族文物价值评判的困境

民族文物价值评判存在困境吗?如果我们用下面的方式来提出这个问题,也许能帮助大家理解:

《文物保护法》第三条规定:“……可移动文物,分为珍贵文物和一般文物;珍贵文物分为一级文物、二级文物、三级文物。”即,凡登记在册的可移动文物都需要实行分级管理。但据我们了解,全国各地博物馆中的民族文物,绝大多数都没有执行这一条,也就是说没有完成定级以及实现分级管理。

为什么民族文物会出现这样的现象?在实践中,这个问题似乎可以倒过来追问:为什么民族文物普遍未依照《文物保护法》条款管理,却没有引起国家相关部门的重视和追究?——这才是一个有意思的问题。

(一)“民族文物”的话语生成:从民族学标本到民族文物

上述困境的生成,实际上隐藏着一个深层次的问题:民族文物,是不是文物?它不是曾经被称为“民族学标本”或者民族学资料吗?

追溯这个问题,我们可以看到一条基本脉络:20世纪初,民族学、人类学传入中国,在学科发展过程中,一些民族民俗器物被学者采集,成为科学研究的样本,它们被称为“标本”或“资料”;新中国成立以后,这些标本和资料完成了“民族文物”的概念转化。

也就是说,“民族文物”概念生成于1950年代。为什么会发生这样的概念转化?如果细致观察,我们会发现,民族学资料或标本演变为“民族文物”的过程,是与新中国成立后“民族学博物馆”演变为“民族博物馆”的话语替代同频发生的。在本质上,这一概念转化的内在动力,来自国家建构的需求,新建立的统一多民族国家需要民族志藏品参与进国家认同与民族认同的塑造之中,这就让学科资料与标本转义为对于国家认同叙事的一种表征。

正是因此,这些民族学资料突破了单一的科学功能,从而涉入了中国近代以来的“文物”语境,并开启了在“文物”价值体系里的意义寻求与价值确立。

(二)“民族文物”的概念确立

民族学标本在演变为“民族文物”的过程中,经历了概念确立的漫长过程。在此过程中存在一个现象:由于内涵和外延跟历史文物的交叉和纠缠,致使“民族文物”概念的边界成为一个长期的、突出的理论困扰。

作为我国民族博物馆事业的先驱,吴泽霖先生是最早把民族学标本称作文物的人,也是我国最早对“民族文物”投入理性思考的学者。在发表于1957年的《关于少数民族文物的一点认识》一文中,他交替使用“少数民族文物”和“民族文物”两个概念,并为“少数民族文物”下了一个宽泛的定义:“凡能反映各少数民族在生产上、生活上的基本情况的一切实物,都是少数民族文物。”

值得注意的是,在吴泽霖先生的论述中,“民族文物”与“少数民族文物”并无二致,前者只是后者的简称;与此同时,另一个值得关注的问题是:吴泽霖先生所下定义并未明确指出“少数民族文物”或“民族文物”的历史上限,这为后来关于“民族文物”的诸种争论埋下了伏笔。

1980年代以后,随着民族文物收藏、展览等实践的深入开展,学者和民族博物馆工作者开始倾向对“民族文物”作出更具可操作性的定义。如宋兆麟先生提出了广义、狭义二元说的“民族文物”概念:“广义地说,从民族产生至今各民族所遗留下来的实物资料皆为民族文物,其中包括考古发掘品、传世文物和近代民族正在使用的文物;狭义地说,民族文物主要指近现代各民族所使用的具有民族特点的实物资料。”雍继荣、李学良则进一步指出:“鉴于我国民族构成和文物保护工作的实际,我们所称的民族文物仅限于与我国55个少数民族相关的文物”。

“民族文物”概念从宽泛到窄化的过程,背后隐藏着民族文物领域操作实践的牵引力。事实上,目前在我国大部分民族文物收藏机构中,“民族文物”的实际范畴在空间界域上与“中国55个少数民族”相对应,其时间界域则与“近现代”对应。

之所以要详溯民族文物概念,是因为从中我们可以发现:“民族文物”确立起自身概念的过程,实际上是一个跟主流历史文物相对标的过程。也就是说,民族学标本和资料在向“民族文物”转义以及确立其自身文物身份的过程,实际上正是用主流历史文物的概念模型来形塑和规训自身的过程。

(三)当民族文物价值评估被主流历史文物的标准所覆盖

但是,当对标主流历史文物来确立民族文物的边界时,它与主流历史文物之间的价值差异并没有完成独立的抽绎与确立,一个当然的结果就是:民族文物的价值评判标准只能采用主流历史文物的标准。而在实践中,当民族文物的价值评估被主流历史文物的价值标准所覆盖,它自身特有的价值就难以突显出来。

具体的问题集中体现在:在依据《文物藏品定级标准》和《近现代一级文物藏品定级标准》评估民族文物时,普遍造成民族文物的级别偏低,进而形成了全国馆藏文物分级管理体系中民族文物普遍陷入边缘化的境地。

此间,解决民族文物价值认定困境的努力,集中体现在国家文物局于2007年4月启动的“馆藏民族文物定级研究”课题。在中国博物馆协会民族博物馆专业委员会的努力下,集全国各地民族类博物馆的实践经验与理论思考完成的《馆藏民族文物界定、分类、定级办法》,特别强调了文化多样性原则,试图依靠民族学、人类学呈现近现代民族文物独特的价值:

“绝大多数民族文物除具有其他价值之外,还突出地表现为具有民族学、人类学价值。民族学、人类学价值是文物的历史、科学和艺术价值的具体体现。”因此,“民族文物的这种突出的民族学、人类学价值,作为文物历史、艺术和科学的具体体现,在给民族文物制定定级标准、确定等级时应予以考虑”。

与此同时,一些民族地区的博物馆也依据《文物藏品定级标准》等为本馆制定相应的定级办法,如西藏自治区博物馆制定了唐卡、佛像等文物的定级办法,贵州省博物馆则制定了民族服饰鉴定定级办法。

但由于各种原因,《馆藏民族文物界定、分类、定级办法》并未能在全国施行。近年来民族博物馆种种实践现状表明,民族文物始终没有摆脱被历史文物评价体系覆盖与遮蔽其特有价值的尴尬,一个具有普适意义的民族文物价值评估标准难以在全国实行与推广。

二、民族文物价值观深层构建的必要性

“民族文物”用各种方式建构自身意义体系的尝试——概念辨析,分类定级标准的探索等等,都还停留在知识与技术操作层面,并未涉及民族文物价值体系的构建和确立,而这才是解除民族文物价值评判困境的根本道路。

回头看,中国近代文物价值观在确立之初,并未将民族民俗物品纳入“文物”范畴。近代文物价值观注重文物的历史性、科学性、艺术性,从而形成了主流文物价值体系的三大指标。当民族文物在主流历史文物价值体系中寻求自身意义时,则不得不接受这一评估标准对其独特内涵的忽略、否定、遮蔽。所以,如果不建构起自身的价值评估体系,民族文物就难以实现自身合理的价值评估。

由此,建立一个充分表达民族文物独特意义内涵的价值体系,是一个不能被忽视的问题。只有完成这一个关键性步骤,“民族文物”才能真正地实现概念自觉,关于民族文物保护政策的操作性也才能真正落地。

三、重构民族文物价值体系的可能路径

今天提出民族文物价值体系的重构问题,并且我们认为它具备一定的可能性和可行性,是因为“文化遗产”观念带来的契机。我们看到,“文化遗产”观念已经带来了对中国传统“文物”观念的冲击,已经促使文博领域一系列理论与实践都实现了重大调整。重构民族文物价值体系的现实可能性,正是来源于“文化遗产”时代所提供的观念背景与新的阐释能力,来源于民族文物领域在接纳“文化遗产”观念时所作的必要调整、界定和对自身价值的重新发现。

(一)“主位视角”——深层阐释民族文物价值内涵的路径之一

在当代文化遗产保护的全球实践中,“主位视角”以尊重文化传承的主体性以及促成认识与实践相统一而成为文化遗产保护的重要原则。从“主位视角”出发,可以对民族文物进行潜在意义系统的深层阐释。这是因为——自从近代“文物”价值观念形成以来,在我国占据主流地位的文物鉴定原则,是围绕“物”的本体展开的,主要依据于物的本体所呈现出来的一系列显性特征,诸如形制、质地、品相、年代、工艺等因素,这些因素具有一个共同点,就是它们皆可凭借技术手段加以鉴定;而物之不能依靠技术方式加以鉴定的一系列深层秉赋,如潜在意义系统,则在价值鉴定过程中被相对忽略。

而对于民族文物而言,由于其外部形态与物理特征通常难以呈现其价值内涵,因此需要以文化主体为主位的解释系统,才能显示出其价值全貌。这一种与古代历史文物不同的价值评估路径,具有一种重要的方法论意义。

所以,引入“文化遗产”核心理念之一的“主位视角观念”,确立起不同民族文化的主体间性,尝试构建以人为主位的解释系统以及阐释能力的外部供给,是揭示民族文物的一系列潜在意义价值,从而对民族文物价值内涵进行深层阐释的重要路径。

(二)“整体观念”——深层阐释民族文物价值内涵的路径之二

强调整体地、关联地、生态地对待文化遗产,是文化遗产时代的另一个重要原则。

“整体观念”意味着对民族文物的价值理解,需要阐释能力的外部供给——通过与外部关系的链接以及与人的意义联系加以揭示,从器物的原生环境出发,去理解认识这些物品的社会语境与文化内涵。整体观念提供了一个从根本上调整民族文物价值阐释结构的思路,也就是从关注物的本体形态和功能转移到关注其在社会生活中的情境意义,关注其与社会文化语境之间的联系,关注其背后所代表和反映的社会文化特质。

(三)民族文物“三层次”意义解释系统

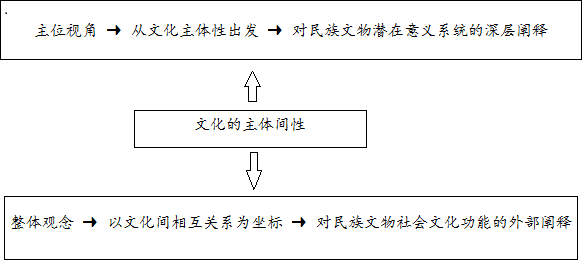

我们可以看到,“主位视角”与“整体观念”,一个从内在,一个从外部,共同形成一个完整的民族文物解释系统,这就是:首先认识文物本体形态,包括质地、结构、形制、工艺、年代等;其次认识文物在自身文化系统中的价值意义;最后认识文物在社会生活中与其他社会文化语境间的关系——三个层次互为作用,构建起一个以不同民族自身社会历史文化为主体背景、以文化间相互关系为价值坐标的文物价值评估体系(图1)。

图1 基于主位视角和整体观念的民族文物价值评估体系

总之,通过建立起民族文物价值判断中的民族文化主体性视野,以及树立起文化理解的整体性观念,还原出民族文物在其自身社会历史环境中的情境意义,释放出民族文物与外部文化语境的关联价值,从而呈现民族文物在主流文物价值评判体系中被隐藏和被遮蔽的价值内涵,最终确立起民族文物价值评估指数,这是民族文物实现其价值自觉的主要观念路径。

四、民族文物价值评估指标与我国当前主流文物价值维度的整合

显然,上述价值评估还应当实现跟我国当前主流文物价值评估体系的有效整合,尝试构建一套既跟我国当前通行的文物价值评估方式相兼容、具有切实可操作性的,又能充分体现不同民族自身社会历史文化背景、凸显民族文物深层意义系统的文物价值评判体系。

也就是说,尊重我国近代以来所形成的“文物”固有价值体系三维度,即历史性、科学性、艺术性,实现民族文物价值体系与此三维度的有效整合,这是民族文物价值体系构建最终实现可操作性实践目标的重要步骤——

基于“历史性”维度,通过引入人类文化遗产的“主位视角”与“整体观念”,建立起民族文物价值判断中的民族文化主体性视野,释放和还原出民族文物在其自身社会历史环境中的情境意义,并经由与不同文化语境的关联价值的外部阐释,从而确立起民族文物的历史价值评估指数。

基于“科学性”维度,通过呈现民族文物作为民族学/人类学研究对象的标本与资料意义,以及与历史学、考古学、社会学等相关学科研究的参考意义,确立起民族文物的科学价值评估指数。

基于“艺术性”维度,通过民族文物独特的审美个性所满足人类一般性艺术鉴赏原则的强度,确立起民族文物的艺术价值评估指数。

总之,在与我国目前通行的文物价值评估标准相整合的基础上,形成一套充分体现民族文物独特价值内涵、具有切实可操作性的文物价值评估指标,这将为我国民族文物分类定级与一系列具体实践提供科学的理论依据,促使我国馆藏民族文物发挥出更加积极的作用。