我在写长辈的故事时,从来没有雄心壮志,也没有想到会写出云南进入现代的历史| 熊景明 一席第1108位讲者

写《长辈的故事》,像时光倒流,让我再变回一个好奇胆小的傻丫头,记得跟妈妈唱歌,看外婆梳妆裹脚,看二舅擦他的尖头皮鞋。我在大家的爱护中长大,无以为报,唯有记下,唯有思念。留下长辈的故事,比留下他们的骨灰更有意义。

大家下午好。每个人的一生中都有一些日子令人难忘,在我82年漫长的人生旅途中,有一天记得特别清楚,就是1979年7月27日。这一天,我抱着9个月大的女儿从昆明来到香港。

那是一个炎炎夏日,入境处的大堂里没有冷气,顶上只有几把吊扇,幸好我带了一把扇子,不停地给女儿扇啊扇。

在大堂里等了足足7个小时,才听到叫我的名字,那个名字是用广东话讲的,我都不知道是叫谁,后来看到字幕才意识到原来是叫我。

这么漫长的一天,对我这个在昆明出生长大,没有经历过酷暑的人来说,显然是难熬的。但是我的女儿不哭不闹,我也没有多少焦躁,因为心中充满了对未来的憧憬和梦想。

写作是我的梦想之一,但来到香港以后发现,香港的确是有写作的空间,只是没有时间。生存才是最重要的,香港人叫“揾食”,就是找饭吃。一直到1997年,怀里的婴儿长到18岁,到外面去念大学了,我才有了时间开始写我的母亲。

我到香港的十年以后,1988年,我开始负责香港中文大学的中国研究服务中心,这个中心是为海内外到香港来做中国研究的学者服务的,被学者们称为“中国研究者的麦加”。它最基本的业务、最基本的职责是收集图书资料。

上世纪90年代末,可能在座的很多人还没有出生,中国的出版界静悄悄地出现了一件对后来影响蛮大的事,就是有大量的回忆录开始出现。

这些回忆录的作者通常出生在30年代,甚至更早的20年代,他们经历了战乱以及之后不平静的和平年代,是有故事的一代。很多人有一种冲动,要把自己的经历写下来,他们有一种往事不堪回首,但是不能够忘记的对历史的责任感。

我们就成立了一个项目叫作“民间历史”,办了一个网站收集这些回忆录,还有去做民间历史特别是家史写作的倡导。到了2007年我退休之前,我想到人一定要找到一件可以做到老死的事,民间历史可能就是我应该做的事情。

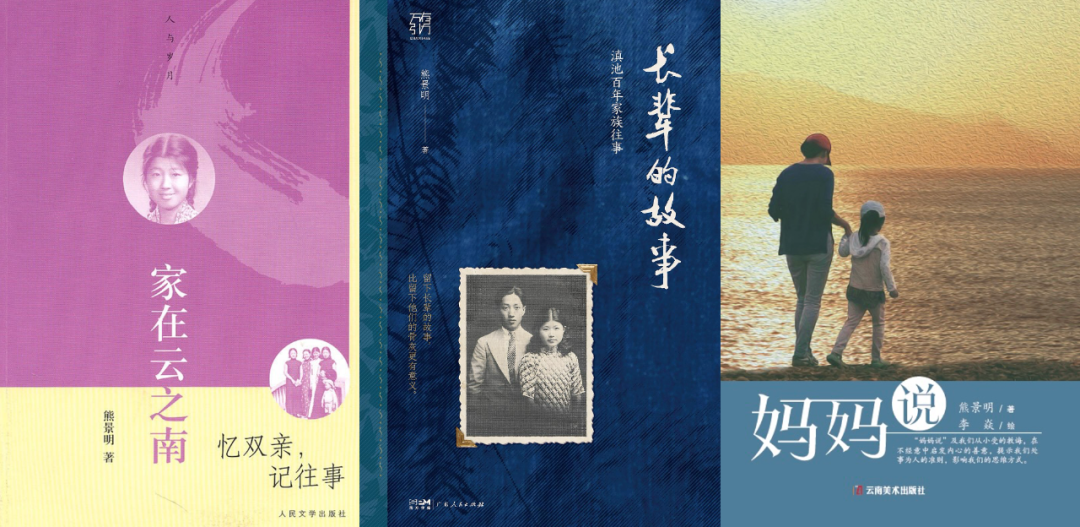

我到处倡导叫别人写家史,请君入瓮,所以我自己也得开始写,后来写了这三本书,《家在云之南》《长辈的故事》和《妈妈说》。

我今天跟大家分享一下,我在《长辈的故事》中写的几个故事。

妈妈和我

我最想写的人是我的妈妈。妈妈在1973年去世以后,我觉得我一定要把她写下来,但是每当要写的时候,泪水先笔墨而下,根本没有办法成文。

这张照片不是在家里,是在医院拍的。1955年我妈妈41岁的时候,因为严重的心脏病开始卧床。她刚刚病的时候医生说她最多有三年的生命,但是她在床上躺了18年。在这18年中,我妈妈依然是我们这个小家庭的核心。

▲ 妈妈、我和弟弟 1955年

她有11个兄弟姐妹,其中有六七个人在美国、台湾或外省。我记忆中,母亲躺在床上做的主要是两件事,一是做针线活,那个时候人的衣服都要缝缝补补,甚至新买的裤子膝盖上就要打两个补丁;然后就是写信。

她的病床就像有磁力一样,吸引了很多亲戚朋友,甚至连我的同学都希望来看看我妈妈。大家来的时候,她从来不讲自己的病,而是很耐心地听别人的故事,跟她讲完话以后,你的心情总是会变得比原来更好。

作家罗曼·罗兰描述过一位女性,“她能够用目光、举止和清明的心境在周围散布出恬静的、令人舒慰的气氛,活泼的生命”。我看到这句话后想,这不就是我妈妈吗?

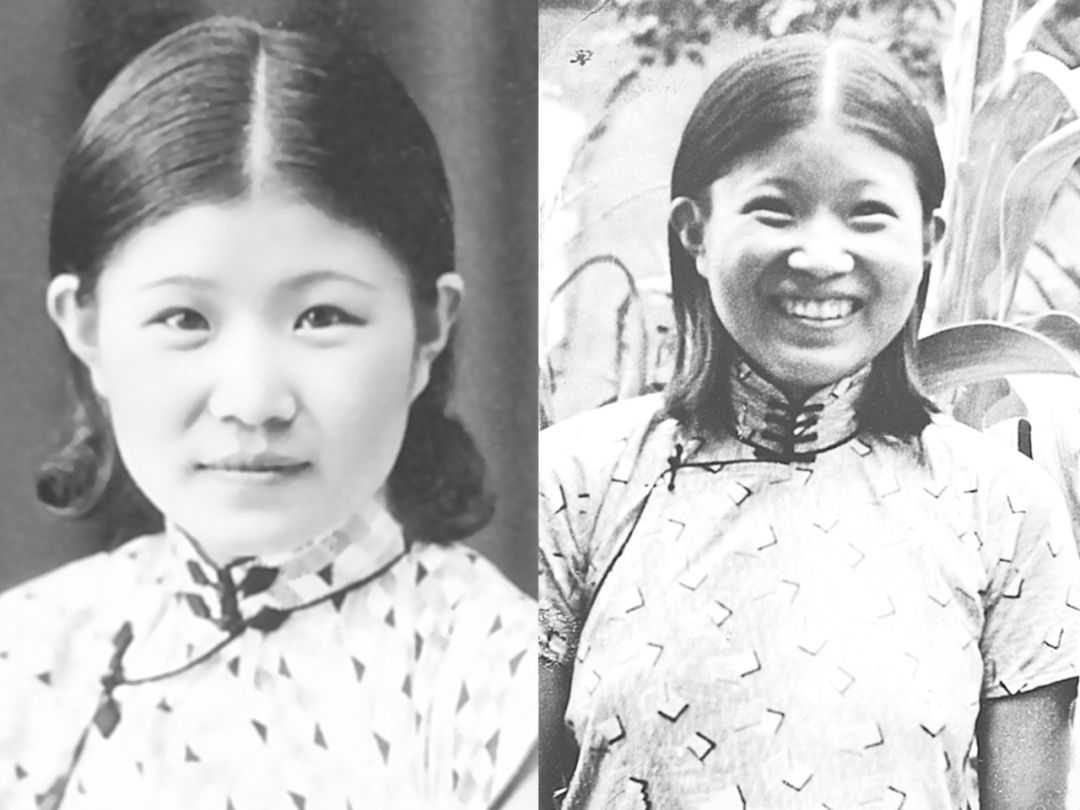

妈妈出生在1914年,离现在正好是111年。她有一个诨名叫“校(笑)长”,因为她老是笑。

在这些老照片里,妈妈穿着短袖。但是你有没有想过,千百年来中国的妇女都要穿得严严实实的,这是第一代女性可以把她们的胳膊露出来,是清朝末年中国所谓三千年未有之大变局,在她们这一代人身上的体现。

▲ 妈妈 1934年

我妈妈是昆明市第一届进入大学念书的女性,但她考进去第二年就辍学了,因为我的外公要去外地做县长,需要女眷陪伴。我的外婆走不开,家里还有很多小孩需要照顾,为了陪着外公,我妈妈毫不犹豫地辍学了。

妈妈这代人也是第一代可以自由恋爱的,但我说他们那个叫作“半自由恋爱”。爸爸读的是男子学校,妈妈读女子学校,他们是在一个中学的联谊会上认识的。爸爸男扮女装跳三只小蝴蝶,把我妈笑坏了。

之后他们怎么恋爱,有没有私定终身,我从来没有问过,我只知道他们依然是要媒妁之言,请媒人去我外公家提亲,最后我妈妈就嫁到了熊家。

妈妈家里气氛非常好,非常融洽,我读托尔斯泰的《战争与和平》描述娜塔莎家庭的情况,简直和我外婆家一模一样。但熊家可以说是一个官僚家庭,因为我的曾祖父中过进士,后来做腾越道尹,管着半个云南。

妈妈嫁到熊家以后,我爸爸是长孙,她是长孙媳妇,或者说孙少奶奶,上面有十多个长辈。所以她就像林黛玉在贾府的处境一样,不可走错一步路,不可说错半句话,但她仍然获得了老老少少的喜爱。

这张照片是我妈妈在熊家花园里靠着一棵梧桐树,你们先记住这棵梧桐树,我等一下会讲到和这棵树有关的故事。

▲ 熊家花园 1934年

1949年以后,中国发生的天翻地覆的变化之中,有一个是妇女可以出来工作了,那个时候有一个口号,叫作“妇女能顶半边天”。我妈妈是个学霸,她很简单地去会计学校读了半年,拿了证书,然后到一个门诊部去做会计师。

▲ 妈妈的工作证照片 1953年

她工作的时候其实身体已经很不好了,常常回来得很晚,我们都吃过饭了,她咬一块红糖,拿开水泡饭吃。我记得最离谱的一次是,她在政治学习的时候晕倒了,她的领导说没事,拿一个病人检查躺的床来,你躺在上面听完这个报告再走好了。

她工作三年以后,就变成一个要整天躺在床上的病人了。但是她离开岗位以后,医院雇了三个人才能完成她的工作。而且我妈妈很引以为豪的是,她做会计时从来没有错过一分钱。

1962年我和一个弟弟去上大学了以后,家里的妈妈由一个13岁的弟弟负责照顾。这张照片记录的也是一个难忘的日子,那个时候我们要到军垦农场去接受贫下中农和解放军的再教育,离开家的时候,不知道要离开多久才能回来,也不知道回来时妈妈还在不在那里,我爸爸就给我和妈妈拍了这张照片。

▲ 妈妈和我 1967年

这是我在农场时妈妈给我写的信,现在看来有点好笑是不是?在信的开头就说敬祝谁谁谁万寿无疆,因为那个时候你要准备好你的信随时会被拆开看,所以不能写任何个人的情绪,只能写一些很日常很琐碎的事情。

▲ 妈妈的信 1969年

可以看到,我妈妈的字写得非常好。我的字写得很烂,我爸爸说,字如其人,熊景明的字就像个小偷。

医生当年说她最多能活三年,她为什么活了18年呢?在她刚病倒的时候,她说要是我走了的话,你爸爸肯定会给你们娶一个后妈。后妈的形象是肯定会虐待前妻的孩子,所以她一定要活下去,不能让我们受后妈的虐待。

后来等到她已经病得很厉害了,年纪也大了,那个时候她不再担心后妈的事了,但她还有一个特别重要的角色。那个时候你被分配到哪里工作,就像一颗螺丝钉被拧在那里了,我和弟弟分到县城里工作,我们特别希望能调回昆明,唯一的理由就是需要回来照顾病重的妈妈。

这个理由让我在1973年调回了昆明。平时我们在家里是讲昆明话,但那天我妈妈坐起来,就像是说台词一样用普通话说:“终于盼到这一天了,终于回来了。”

那一年的11月,她走了。

新潮的爸爸

现在要讲到一个很阳光的人物,我的父亲。那个年代大量的新思潮、新玩意涌向中国,他是生逢其时。

▲ 父亲在熊家大宅 1934年

昆明刚刚有卖摩托车的时候,以前从来没见过,他就跑去买了一辆摩托车,问人家哪里是油门,哪里是刹车,听完以后他就骑着摩托回家了。

到了80年代末,他已经退休了,仍然买了个摩托,在昆明招摇过市。有一次他去修摩托,修车的师傅说:“现在的年轻人太不像话了,摩托车坏了,叫爷爷来修。”

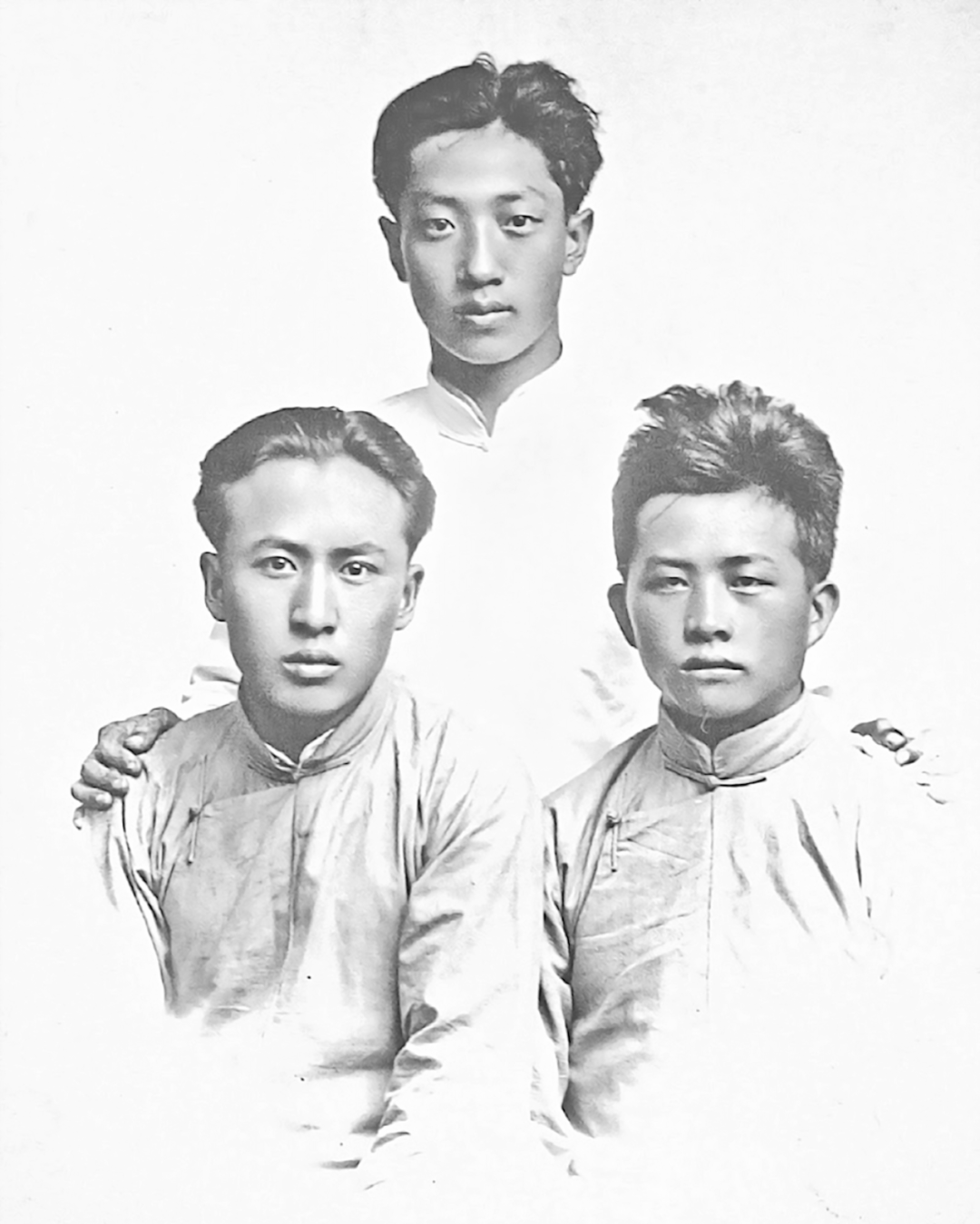

那个时候新玩意儿太多了,我觉得比现在AI带来的冲击还要大得多,其中一个是西洋音乐。以前婚丧嫁娶时会吹喇叭、唢呐,这些人刚刚学会拉一点小提琴、弹吉他,就组成洋吹鼓手队,有婚丧喜事时还可以赚一点钱,很得意。他们这些朋友之中有一个人,后来成了我们国歌的作者,就是聂耳。

▲ 父亲与好友 1930年

这是我爸爸妈妈和哥哥的合照,我在香港的朋友问我说,你爸爸妈妈他们是在巴黎吗?我说,这是昆明黑龙潭。

▲ 昆明黑龙潭公园 1943年

我爸爸是一个工作狂,但是他那种工作狂和我们想象的大不一样。他年轻时是踏勘和修筑公路的工程师,我们小时候听爸爸讲了很多故事,不是神话故事,都是他在修公路时的冒险经历,有野兽、强盗,我们每天晚上听得都很入迷。

一直到好多年以后,我才发现他们当年修的是滇缅公路。后来抗战几十周年纪念的时候,新闻里讲到云南抗战特别提到一个功果桥,我才意识到那个功果桥不正是我干爹设计的吗?我爸爸不就是那个时候的筑路段的段长吗?

当年工作时,我爸爸和我的干爹为了测量从昆明到开远的距离,两个人一起又雇了两个工人,用竹竿一杖一杖从昆明走到开远。那个时候一般是用水平仪来测量,但他们觉得水平仪测出来的准吗?这两个年轻人做这些并不是上级交代的任务。

他们当年那种投入,和他们踢足球、打篮球是一样的,乐在其中。我从来没听他们说过那是一个多么有意义、多么伟大的事情。

这张照片我特别喜欢,是我后来印象中的我父亲的形象,一看就是个工程师。

▲ 昆明翠湖南路 1975年

他负责昆明的防洪工作很多年,夏天下大暴雨的时候,他要守着一个很危险的水库,不能出事。他会很长时间不睡觉,回到家后一睡睡几天几夜。但是我父亲从来不会说我这个工作责任很大,任务很艰巨,他说我有特异功能,可以不睡几夜,一睡睡几天几夜。

我父亲有一个爱好是摄影。1937年,已经开始抗战了,所以家族里的小孩从美国、上海回到了昆明,这就叫“平时不见面,枪响大团圆”。

最右边这位是我的表哥胡伯威,他到现在还健在。我要提一提他是因为,他是我在这个家族中唯一成功忽悠了写回忆录的人,他写了两本书,一本叫《儿时民国》,一本叫《青春北大》。

▲ 1937年

左边第四个是我的哥哥,《长辈的故事》这本书里有将近150张老照片,要归功于他。90年代初刚刚有扫描仪的时候,他就把我们家里的老照片都扫描了。

这张照片是熊家四代同堂,中间这位老者是我的曾祖父熊廷权,就是他中了进士,从此改变了我们这个家族的命运。

但是在我们家并不会强调一个人的丰功伟绩,他那个时候是家里的最高领导人,如果有小孩子调皮了,告到他那里去,他惩罚的办法是把手缩到长衫的袖子里,甩起空袖子啪啪啪打小孩。如果情节严重,他就把鞋脱下来,用脚去踢他。这就是我对曾祖父的记忆。

▲ 1939年

有些人看了这本书后说,民国时代这么洋派。当时是抗战时期,大半个中国都在战火的蹂躏中,昆明是大后方,而且这些人都是中产阶级,你不能说他们就代表全中国当时的样子。但是我们可以从照片中,看出当时的人的气质和精神面貌。

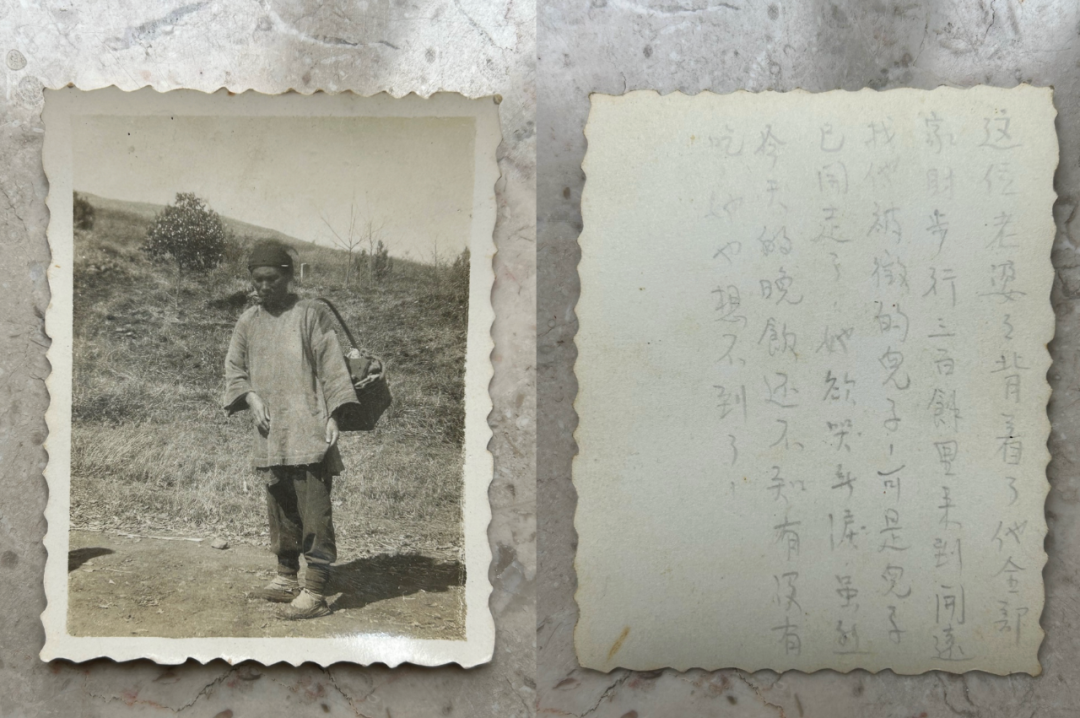

我父亲做公路勘探的时候,接触了很多劳苦大众,也拍摄了很多照片。我记得我们家书桌的玻璃板下面展示了很多他的摄影作品,很大一部分是卖炭翁、背柴火的老者等等。可惜后来大部分都不见了,就这张保存下来了,是一个老婆婆。

我父亲在照片背面记下了她的故事:这位老婆婆背着她的全部家财,步行300余里来到开远(县),找她被征(兵)的儿子,可是儿子(所在的部队)已开走了。她欲哭无泪,虽然今天的晚饭还不知有没有吃,她也想不到了。

熊家与苏家:

小家事,大历史

我写这些家庭中的人物的时候,从来没有想到,也没有雄心壮志说我要写一部历史。但是写完了以后,好几个历史学家评论说,这不就是云南的历史吗?你写下了中国进入现代化的历史。真的好像是,那我就再讲一些和大历史有关的故事。

让我觉得必须要写一本完整的家族故事的书,是我的祖父。我的祖父熊光琦在民国时做过好几任县长,又抽鸦片,在我这样受新的教育长大的人看来,他就是典型的“骑在人民头上当官做老爷的人”。

2014年左右,香港科技大学有一个教授到云南社科院做研究,给我带回来我祖父写的《云南全省暂行县制释义》,一共125000字。

我看了后吓坏了,这是一部为县自治制定的教材,里面写了怎样把一些现代的国家管理、国家与民众的关系等理念带进来。然后我又看了很多他自己留下来的东西,让我完全重新认识了祖父。还要补充说,他是1925年加入的共产党。

▲ 熊家全家福

我的大姑妈那个时候爱上了一个到昆明来宣传国民党的上海人,我们家里叫他上海小白脸。不知道她是因为国民党才爱上小白脸,还是因为爱上小白脸而认同了国民党。

我的祖父坚决反对,然后我的大姑妈就抗议这个封建长者。我刚才不是讲到花园里那棵梧桐树吗?她们就在梧桐树上贴了大标语,反对干涉婚姻自由。后来我的祖父登报和她脱离父女关系,当然最后又言归于好了,那是另外的故事。

中间这位女性是我的三姑奶奶,你们看她的脚,这种脚叫半大脚。半大脚的意思是你裹了脚,不裹了之后脚也长不大了。她是云南天足运动的一位推手,云南的天足运动比较顺利,据说就是因为她是第一个出来演讲的女性。我觉得她讲得肯定比我好。

这是苏家的全家福。中间这位长者是苏家的核心人物,他叫钱用中。他从日本留学回来以后办了两件事,一个是创立了《云南日报》,另外一个是办了女子学校。

近水楼台先得月,我的外婆是这个女子学校的第一届初中毕业生。又过了10多年,学校办了高中,我的大姨妈是高中毕业的第一届学生。

▲ 苏家全家福

我的外公也是从日本留学回来的,满脑子的新思想,在生活中经常和我外婆展开斗争。外婆要拜佛、供祖,外公则反对,我们小孩子都是拥护我外婆的,因为外婆那边有东西吃,我们会跟着她躲着外公做那些“封建迷信活动”。

苏家很重视教育,我的大舅、三舅、三姨妈等都出国留学了。我二舅则是留在昆明,读了省立会计专科学校,毕业后加入做进出口贸易的商号永昌祥做了会计。

这张照片上他的装扮,是从40年代的好莱坞电影中学来的。昆明是国内第一批有电影院的城市,外国电影的影响体现在了这些年轻人身上。

▲ 二舅 1940年

我的二舅一方面接受这些新潮的东西,他同时是一个很有传统思想的人。家里有十几个兄弟姐妹,哥哥和弟弟都不在,只有他一个男人在家。虽然他从来不会说我是家长,但他会用行动表明,所谓家长不是要有家长的权威,而是要有家长的职责,要关心照顾家人。

我母亲病了以后,他几乎每个星期都来看我母亲。他很木讷,来了以后也不怎么讲话,我母亲也没什么话跟他讲,他就十指对撑着坐在母亲床前,坐到天黑了也不开灯,看到我母亲睡了后他才走。“文革”时我父亲的工资都被冻结了,他每个月一定要把他工资的一半送到我们家来。

大舅一家住在台湾,大家都觉得也许再也见不到大舅一家了,只有二舅从不怀疑会有这一天。外公外婆去世后,二舅一直将骨灰放在家中,要等待大舅、三舅从境外回来才行安葬。

这一天果真被他等到了。1973年,中国准许海外华人回来探亲,三舅是第一个回昆明省亲的美籍华人。外公外婆过世三十多年后,二舅、三舅手捧着他们的骨灰,将他们葬在了西山的五老爹峰。

这是我本人,我记得这件衣服是我妈织的,鞋子是我妈做的。我大脚趾头长,经常把鞋子顶个洞,妈妈就给我补成一朵花,遮住那个破洞,然后告诉我说这叫补新鞋。于是我穿着这个补新鞋,逢人就抬起脚来给别人看。

▲ 妈妈和我 1946年

我妈说我是老狗记得千年事,其实这个老狗是经常回忆才会让她记得。

写《长辈的故事》,像时光倒流,让我再变回一个好奇胆小的傻丫头,记得跟妈妈唱歌,看外婆梳妆裹脚,看二舅擦他的尖头皮鞋。我在大家的爱护中长大,无以为报,唯有记下,唯有思念。留下长辈的故事,比留下他们的骨灰更有意义。

谢谢大家。