越窑青瓷墓志罐性质刍议

字号:T|T

2025-04-30 18:39 来源:文物天地月刊

就目前考古材料,烧瓷作墓志始见于唐代,出现于上林湖越窑产区。以瓷作墓志,应是古人在充分认识到瓷质器物耐腐蚀的特性之后出现的。继唐代越窑之后,宋代龙泉窑、元明清时期的景德镇窑和明清时期的德化窑都有瓷墓志的烧造,形制多样,各具特色,其中尤以越窑青瓷墓志罐形制最为特殊。

学术界很早便对墓志罐这一越窑青瓷特殊器形进行过研究。早于20世纪50年代,学者王士伦在观察唐龙德二年墓志罐之后,认为该类器物应该是墓志的另一种形式,而不是像有些人所认为的是骨灰罐,因其底部有孔,无法盛装骨灰或骨头。学者金祖明也持类似观点。至20世纪80年代,在《中国陶瓷史》一书的编写过程中,编写者曾对墓志罐进行过专门介绍。在此后一段时间内,许多学者从多个方面出发撰文对越窑青瓷墓志罐进行研究。学者阮平尔从唐光启三年墓志罐上“贡窑”二字出发对贡窑的性质进行了探讨。学者童兆良梳理了慈溪上林湖地区发现的11件青瓷墓志罐,对墓志铭文涉及的丧葬婚嫁制度、行政区划、文字书法进行了研究。学者鲁怒放对唐会昌二年墓志罐进行观察研究,认为它的发现对当时户籍、丧葬婚嫁制度的研究及了解越窑在唐代的发展状况有一定的参考价值。学者欧阳希君对唐至民国时期各地的瓷墓志进行了分析考证,将瓷墓志的渊源上溯至秦汉时期的陶制刑徒墓志砖,其中对唐五代越窑墓志罐有论述。学者蔡乃武从墓志罐铭文“东窑岙”“东窑之里”出发,联系到陶瓷史的“东窑”迷案,认为东窑应该出自上林湖地区,并对东窑的性质和产品以及与贡窑、秘色瓷的关系进行了探讨。最近学者厉祖浩对越窑青瓷墓志进行了全面详细的研究,对其造型、纹饰以及铭文涉及的葬地、窑工、贡窑、瓷窑务、烧窑季节、东窑、买地契、纳音与建除等问题进行了详细讨论。然而综合来看,学术界目前对于墓志罐的性质及用途等方面问题的探讨还未涉及,有鉴于此,本文试图对这方面问题进行探索与研究。

墓志罐是唐宋时期上林湖越窑产区的独有产品,其他窑区均未发现。1993年至1995年荷花芯窑址考古发掘过程中曾出土过墓志罐半成品,器身还未刻写墓志铭文。此外,2014年至2015年荷花芯窑址第二次考古发掘过程中也曾出土过墓志罐残片,上有“咸通”纪年。此外,存世的墓志罐中有铭文相同者,如前述唐开成二年(837)罗府君妻沈氏墓和唐咸通七年(866)且诠墓志罐,其中前者铭文完全一致,后者两件器物文字稍有差异并各有脱字衍文。此外,两件唐咸通七年且诠墓志罐皆于1972年出土于上林湖周家岙。由此可以说明,基于烧窑的不确定因素,为了烧成品质,窑工制作了多个相同的墓志罐作为备选。此外以墓志作为产品在窑内烧造应该基于当地窑工或者窑业管理人员,故而仅出土于上林湖地区。

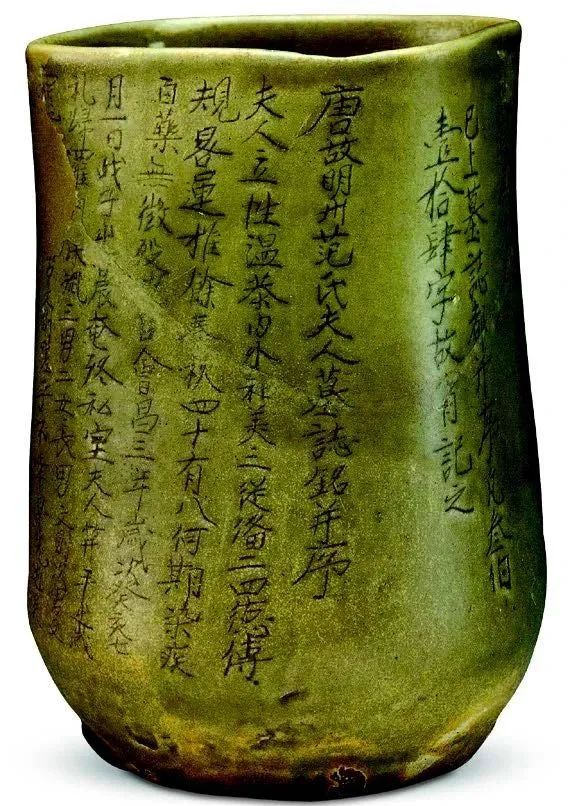

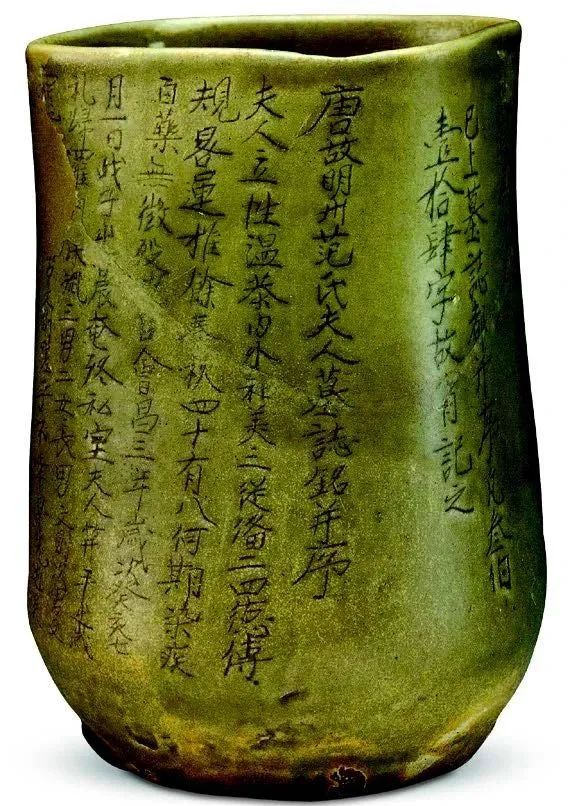

唐开成二年罗府君妻沈氏墓志罐 浙东越窑青瓷博物馆藏

从目前资料来看,越窑青瓷墓志大致分为罐形、碑形、方形、粮罂形、执壶形、双系罐形、多角罐形及方塔形,其中以罐形墓志数量最多,约占总数的三分之二以上。对于该类罐形墓志,学术界习惯上将其称之为“墓志罐”。目前所见时代最早的越窑青瓷墓志罐为唐开成二年罗府君妻沈氏墓志,时代最晚的为北宋开宝三年(970)俞府君勾押墓志。由此可见,墓志罐的流行时间为晚唐至北宋早期,而这一时期也恰好处于越窑瓷器生产的顶峰时期。

墓志罐一般由器顶、器身和底座三部分组成,罐身中空,有多种形状,主要可以区分为方柱形、圆柱形、六棱柱形、八棱柱形等。目前还存在一批或无底座、或无顶、或仅余罐身的器物,应该是由于保存不全的缘故。浙江省博物馆藏唐光启三年凌倜墓志,仅余罐身,罐身口部及底部存在明显缺失痕迹,即为重要例证。志文大多刻划在罐身外壁,少数刻划在盖或底座上。