艺术、科学和美学之间的关系:中西比较视角

纵观古今,艺术与科学技术从未彼此孤立。艺术的英文,“art” 一词源自拉丁语中的 ars和希腊语中的 τέχνη,大致对应汉语中的 “艺” 或 “技艺” 。这一词源表明艺术从一开始就与技术和实践紧密相连。

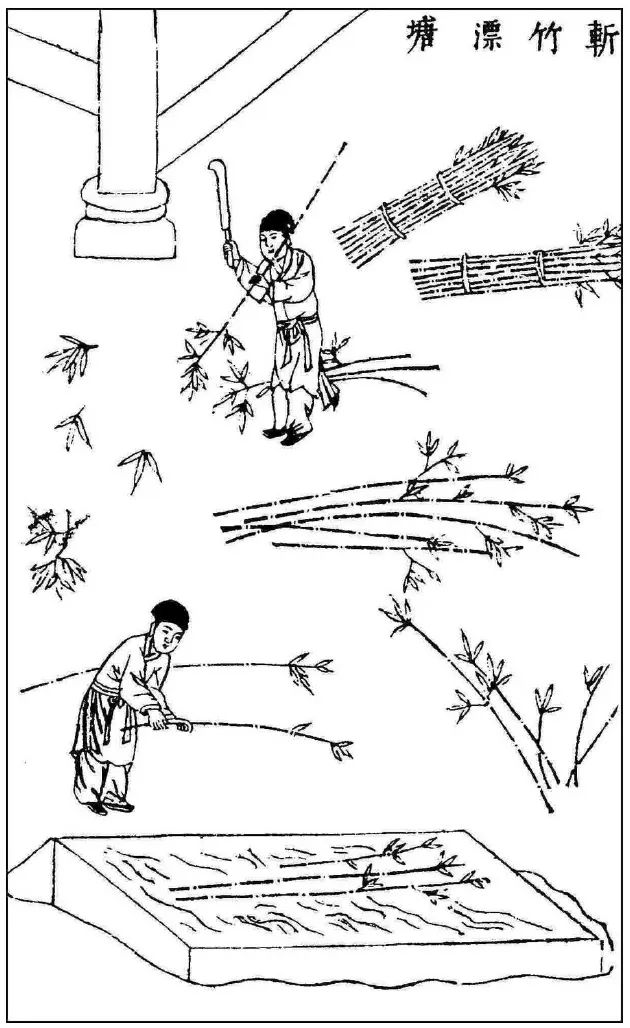

晚明宋应星作于1637年的《天工开物》作为中国古代重要的科学技术文献和 “实学” 经典,就有多个篇章涉及与艺术相关的技术门类——例如《杀青》所讲的造纸术和《丹青》探讨的墨和颜料的制作方法,都涉及中国绘画的材料基础。

宋应星《天工开物》中的插图(1637)

艺术与科学的交融

今天人们对于 “造型艺术” 或 “美术” 概念的理解,更多来源于文艺复兴时期的文化变革,其见证了艺术与科学的进一步交融。

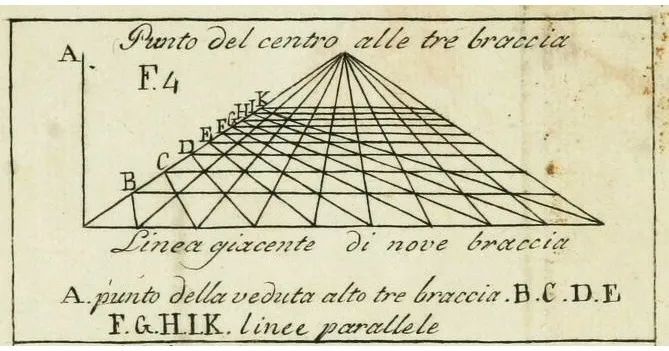

阿尔贝蒂(1404–1472)在其著作《论绘画》中关于 线性透视法 的讨论将几何学与绘画紧密结合。而其《建筑论》则讨论了如何通过数学上的比例和秩序实现美感上的和谐。

当时 “scienza (科学)” 的意义不仅限于我们今天所理解的“自然科学”,而是可以指任何系统化的知识或学问——换言之,具有系统化知识的造型艺术,也是一种 “科学”。

阿尔贝蒂的《论绘画》中关于线性透视法的插图(De pictura, 1450)

传统西方艺术对模仿自然的追求可以追溯到古希腊。文艺复兴以来科学技术的发展,不仅促使艺术家可以更准确地再现自然,还使得艺术超越单纯“模仿”和“再现”的范畴,成为对自然规律和人文精神的深刻表达。

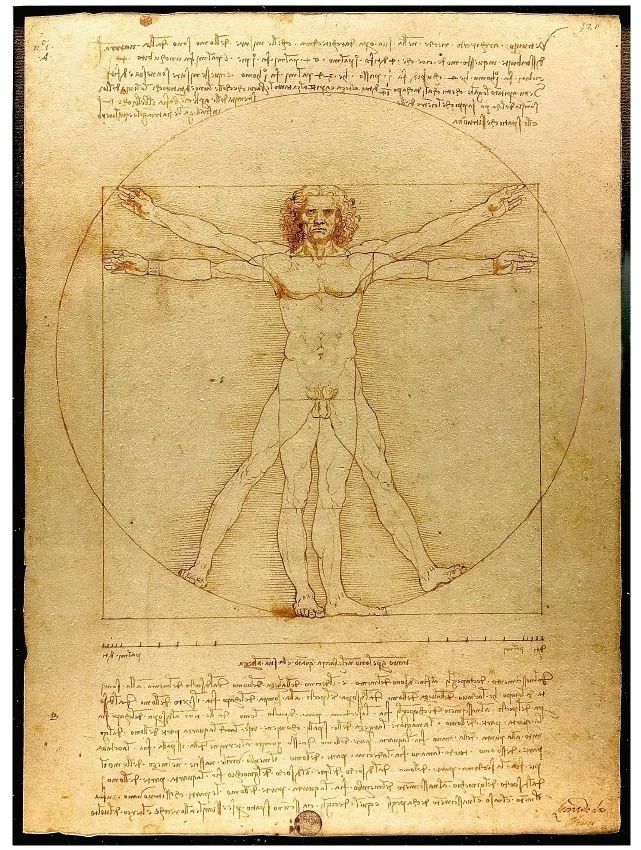

莱奥纳多·达芬奇(1452–1519)的画论笔记文集《绘画论》,强调绘画是一门涉及数学、光学、解剖学等复杂知识体系的“科学”。他的素描《维特鲁威人》展现了他对人体比例的研究,这不仅影响了后世艺术家和医学家,还通过表现人体的和谐美与秩序,传达出一种人文主义的审美追求。

莱奥纳多·达芬奇的素描《维特鲁威人》(Vitruvian Man,c. 1490)

科学、艺术和美学

科学揭示规律,艺术通过感性形式将这些规律具象化,而美学则帮助我们理解这一过程——这点在东西方都是如此。

南朝宗炳(375–443)在《画山水序》中提出“卧游”的概念,强调通过山水画,观者在室内静卧时可以如同置身山川之间,以实现“澄怀观道”这一形而上的精神追求。

到了唐代,唐代张彦远(815–877)的《历代名画记》进一步发展和阐释了南朝谢赫(479–502)《古画品录》中绘画“六法”的概念,强调了绘画要兼具“形似”和“气韵”。

“画圣”吴道子(680–759)的《送子天王图》可谓是“应物象形”与“骨法用笔”的代表,而这种再现对象的技法则传达出了“气韵生动”的美学追求。

此时的中国画学已然囊括了技法规律的总结、对自然的观察与审美反思,以及形而上的精神与哲学追求,并形成了系统化的知识传承——如果按照文艺复兴时期对 “scienza (科学)” 的广义定义,显然也是一种“科学”。

吴道子《送子天王图》

近代以来的科学与美学发展,更与艺术创作的革新彼此呼应。

牛顿(1643–1727)的光谱学研究和谢弗勒尔(1786–1889)的色彩对比理论,间接推动了19世纪艺术家对光与色的理解。

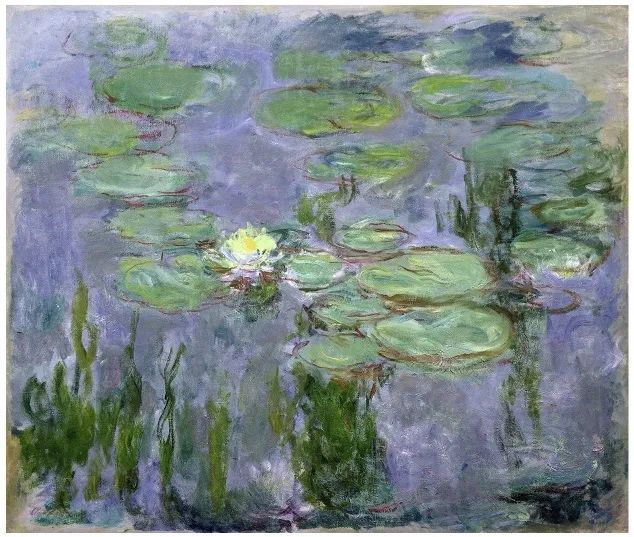

印象派画家莫奈(1840–1926)就通过捕捉瞬时光影效果,表现了对自然的主观体验。

莫奈的《睡莲》

康德(1724–1804)在《判断力批判》中,发展了鲍姆加登(1714–1762)关于感性认知独立性的理论,提出“审美无功利性”的观点,主张艺术体验应当超越实用性,通过激发观众的想象力和情感反应体现其内在价值,而不依赖任何外部目的或功能。

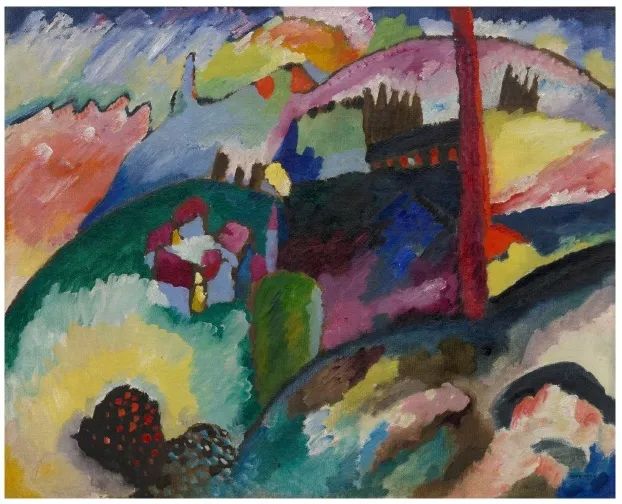

到了现代艺术时期,表现主义画家和抽象派先驱康定斯基(1866–1944)进一步超越了自然再现,强调色彩和形状的精神性表达,而这正好与康德的美学思想不谋而合。

康定斯基的画作

科学、艺术和美学之间的互动

理性的科学探索本身也不乏对美的揭示和追求,而这也反过来启发了艺术创作。

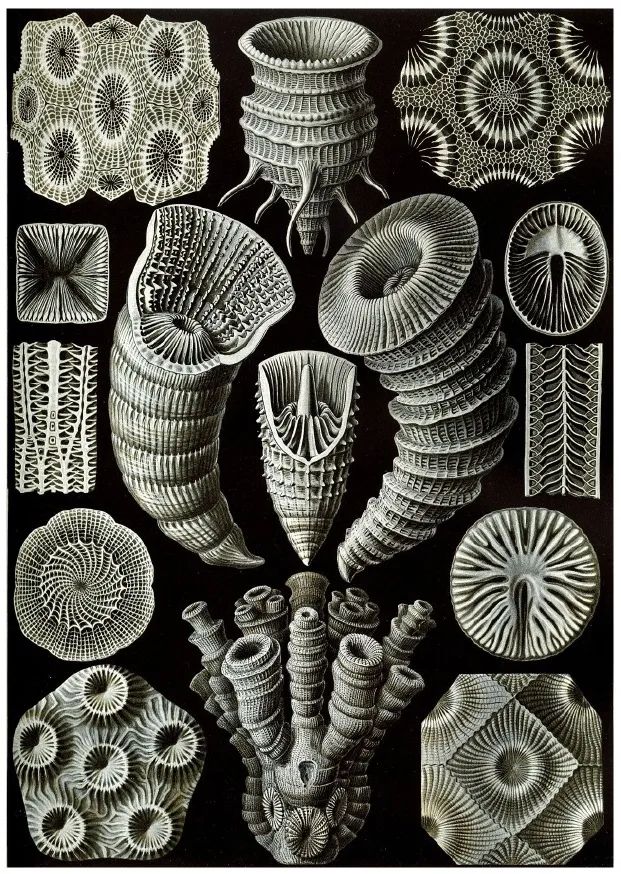

德国生物学家恩斯特·海克尔(1834–1919)的《自然的艺术形式》通过精致的生物插图展现了自然界中的秩序感。

恩斯特·海克尔的《自然的艺术形式》中的生物插图

这部名作既具有科学价值,又展示了极高的美学特质,对20世纪新艺术运动产生了深远影响,体现了艺术、科学和美学之间的互动。

同一时期的中国,康有为(1858–1927)、徐悲鸿(1895–1953)、刘海粟(1896–1994)等人都主张借鉴西方绘画的透视法和解剖学,通过科学方法提升中国画的写实能力。

但这种对“艺术”与“科学”关系的机械性理解,却也导致了对中国画自身的美学价值和表现手法。“科学化”不等同于“西化”;若真按西方的逻辑,中国画学一直都是一种“科学”。

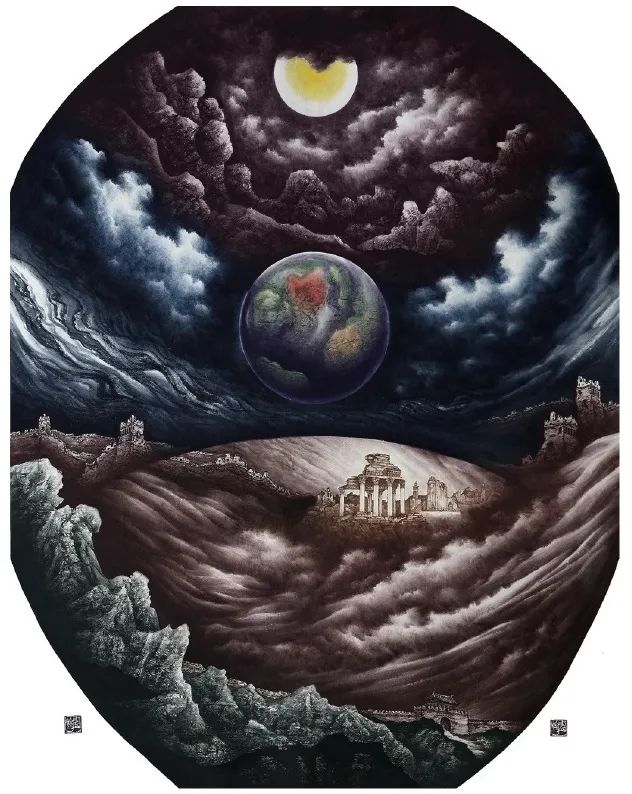

今天的艺术家对艺术、科学和美学的关系进行了全新的思考,并以自己的方式融会贯通。例如画家 云山姬子(王云山,1941–2015)的“墨道山水”常常从天文学图像中攫取灵感,将对宇宙秩序的哲学思考融入水墨画的创作中,探索人类与宇宙之间的深层联系以及天人合一的精神追求。

云山姬子的“墨道山水”

这种艺术实践不仅继承了中国传统山水画的精神内涵,还以现代科学的视角延展了水墨艺术的可能性。

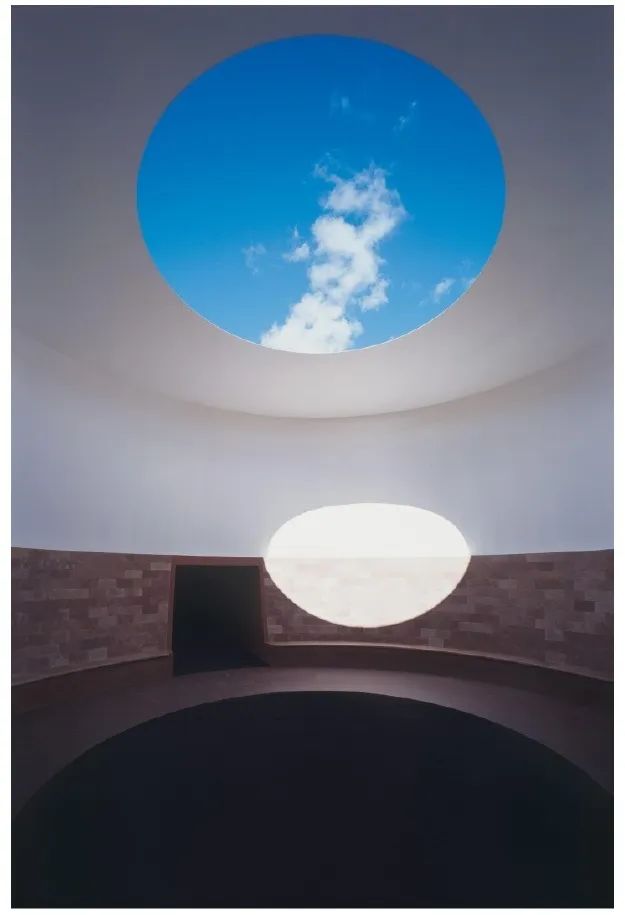

而在画纸之外,美国艺术家詹姆斯·特瑞尔(b. 1943)从1977年开始在亚利桑那州彩绘沙漠地区的一个休眠火山上建造裸眼天文观测台,旨在通过光与空间的结合让人们静观天文现象,反思人与宇宙的关系。

詹姆斯·特瑞尔建造的裸眼天文观测台

这些探索不仅是对传统艺术语言的发展和革新,更是对现代科学技术的一种诗意回应。这种跨界创新不仅拓宽了艺术的表达方式,也激发了人们对自然、技术和人类存在

参/考/文/献

Bueno, Otávio, George Darby, Steven French, and Dean Rickles, eds. Thinking about Science, Reflecting on Art: Bringing Aesthetics and Philosophy of Science Together. London: Routledge, 2023.

陈传席,《六朝画论研究(修订版)》,天津:天津人民美术出版社,2015。

陈平,《西方艺术史学史》,北京:北京大学出版社,2020。

[美]艾尔曼,《科学在中国(1550–1990)》,原祖杰 等 译,北京:中国人民大学出版社,2016。

Jowitt, Claire, and Diane Watt. The Arts of 17th-century Science: Representations of the Natural World in European and North American Culture. Routledge, 2017.

Lawrence-Lightfoot, Sara, and Jessica Hoffmann Davis. The Art and Science of Portraiture. San Francisco: Jossey-Bass, 1997.

吕澎,《20世纪中国艺术史》,北京:新星出版社,2013。

Milovanović, Miloš, and Gordana Medić-Simić. “Aesthetical Criterion in Art and Science.” Neural Computing and Applications 33 (2021): 2137-2156.

[英]马丁·坎普,《莱奥纳尔多·达·芬奇:自然与人的惊世杰作》,北京:商务印书馆,2021。

Rhys, Hedley Howell, ed. Seventeenth-century Science and the Arts. New Jersey: Princeton University Press, 2015.

Ross, Stephen David, ed. Art and Its Significance: An Anthology of Aesthetic Theory. Albany: State University of New York Press, 1994.

Salimpour, Saeed, Russell Tytler, and Michael T. Fitzgerald. “The Meeting of Old Friends: Exploring the Art-Science Dynamic in the Context of Astronomy and Astronomy Education.” Science & Education (2024): 1-31.

Shorkend, Daniel. “The Interdisciplinary Nexus between Art and Science and the Play of the Aesthetic.” World Journal of Advanced Research and Reviews 13, no. 1 (2022): 617–625.

Smith, Pamela H. "Art, science, and visual culture in early modern Europe." Isis 97.1 (2006): 83-100.

[波]塔塔尔凯维奇,《西方六大美学观念史》,刘文潭 译,上海:上海译文出版社,2013。

王鹏杰,《民国绘画思想史》,济南:山东美术出版社,2020。

Wilson, Stephen. Information Arts: Intersections of Art, Science, and Technology. Cambridge, MA: MIT Press, 2002.