敦煌莫高窟《五台山图》,昭示“中国第一国宝”的惊世秘密

在20世纪30年代初期,梁思成在研究《五台山图》时,看到了画中一座以前未曾见过的亭阁式宝塔,受到的指引和启发,梁林夫妇来到山西五台山探寻画中的佛光寺及其宝塔,令人惊喜的是,梁思成他们果然在五台山找到了大佛光寺,更让他们振奋的发现是,寺内还保存有建于唐大中十年(856年)的东大殿,同时他们也找到了和敦煌壁画中一模一样的宝塔——佛光寺祖师塔(建于北魏时期);这一系列发现,打破了日本建筑史学者关野贞的狂妄论断:“中国全境内木质遗物的存在,缺乏得令人失望。实际说来,中国和朝鲜一千岁的木料建造物,一个亦没有。而日本却有三十多所一千至一千三百年的建筑物。” ,极大提高了我们民族的建筑文化自信。

莫高窟 第61窟 晚唐

莫高窟第61窟-甬道和主室

此窟开凿于五代,元代重修。窟形为覆斗顶殿堂式洞窟。

东壁门南—曹氏家族的女供养人

窟内南壁第三身供养人像存有题记:“施主敕授浔阳郡夫人翟氏一心供养”,同时参考其他资料,学者们推知第61窟是五代晚期河西归义军节度使曹元忠及夫人开凿的功德窟。按照常理,供养人像是按辈分高低来排列的,可是本窟却把窟主曹元忠的生母宋氏放在第四位,而辈分低的皇后,于阗皇后排在前面。这四位供养人的排列,体现了曹氏政权的和睦四邻的一贯政策。如果不是出于政治的需要,按常理,广平宋氏应排在第一位,因为宋氏是曹议金的原配夫人,又是窟主曹元忠的生母,对“甘州圣天可汗天公主”和于阗皇后来说,广平宋氏既使不是生母,也是母亲一辈的长者,可是排在第四位,站在女儿辈之后,这说明此时曹家在对待甘州回鹘、于阗回鹘采取的联姻、礼让、尊重的态度,即使在修建洞窟时也不例外。

东壁门北—于阗公主供养像

东壁北侧第七身女供养人身份最为显贵,头戴高耸的凤冠饰步摇、贴花钿、衣饰豪华,形象突出,绘制时间在北宋时期。榜题为:“大朝大于阗国天册皇帝/第三女天公主李氏为新/授太传曹延禄姬供养”,也许为了祝贺曹延禄新娶于阗国公主李氏;或者是于阗国公主李氏为庆祝其夫曹延禄被北宋王朝新授职位,这些都是反映了曹氏家族与于阗国的友好往来。

主室-中心佛坛和背屏

十六国至隋代、供养人像身躯较小,五代宋初供养人像地位显赫,数量大增,好像列序家谱,把自己的姻亲眷属都画在窟内几乎都与真人相等,主要人物还超过真人大小的高度,这样与其说修建洞窟是虔诚奉佛应心,不如说是借神灵以树自己的业绩,为自己的家族树碑立传。

东壁门南—女供养人像

供养人的面部有贴花,面部贴花是当时贵族妇女的一种时尚。梅花妆(唐为贴花):据史书记载南朝宋武帝的女儿寿阳公主,正月初七卧于含章殿下,梅花落到公主额上,拂之不去,皇后留之,看得几时,三日洗之乃落,宫人看后奇异,都效之,也就是梅花妆。

洞窟西壁—五台山全图

请横屏查看

大圣文殊真身殿

此窟又称 “文殊堂”,主要是供奉文殊菩萨而修的,文殊菩萨在佛国世界是无穷的智慧,传说他的道场在山西“五台山。五台山自北魏起深为佛教徒所信仰。随着文殊的著名,作为文殊道场的五台山也随之成了佛教徒心目中的圣地,深受佛教徒的信仰,文殊是佛教知识分子的代表,唐代又是一个崇尚文化的盛世,所以文殊在唐代达到极盛时期,五台山也就成了中国最大的一处道场,不断有印度、西域、东南亚、以及日本、朝鲜等僧侣前来朝拜文殊圣地。据记载,长庆四年(824年)吐蕃赞普使者向唐王朝求五台山画样,开成五年(840年)日本僧人圆仁朝拜巡礼五台山,同时的汾州和尚议圆巡礼完之后,请画博士画五台山化现图一幅赠给圆仁,让他带回国供养,于是五台山图便东传日本,西入吐蕃,实际上西传的地方并不仅在吐蕃,还传到了河西及中亚一带,五台山便成为佛教绘画艺术中的一个重要题材,莫高窟是丝路上的佛教胜地,东来西往的僧侣必然会来此停留巡礼,他们所带的五台山图必然留在此处,地处敦煌的佛教徒怀着向往崇敬中原佛教胜地的心情,也绘制了五台山图,现存敦煌遗书中保存了大量与五台山有关的画卷,而且大部分都是五代曹氏家族统治时期所写。

西壁—五台山图之大清凉寺与河东道山门西南

据考古家宿白先生和其他专家考证,此图是根据唐代五台山的真实地理位置和现实生活所绘制,全图长13.4米。高3.4米。规模宏大,气势雄伟,是莫高窟最大的佛教史迹画,整幅画详细描绘了从山西太原途经五台山到河北镇州(今河北正定县)方圆250公里的地理形势,山川景色以及风土人情,图中的大小城廓,寺院,塔,草庵,建筑,共一百多处,榜题195条,其间又有高僧说法,信徒巡礼,著名史迹,以及各种灵异观象,其中一些寺院,如:大佛光寺、大法化寺等,在史籍中都有记载,有的佛寺至今尚存。

西壁—五台山图之佛头现

此图分为上中下三个部分,上部是各种菩萨化现景象,位临五台山上空赴会;中部是描绘的五台山五个主要山峰以及大寺院情况,又有各种灵异画面穿插于五峰;下部则表现通往五台山的道路,包括从山西太原到河北镇州沿途的地理情况,充满日常生活气息。

西壁—五台山图之大福圣之寺

全图采用鸟瞰式透视法,描绘了五台耸峙,萦回千里的境界及五台山周围数百里的山川景色,如:朝拜中台文殊大殿的两条大道,途中山峦起伏,道路纵横,众多高僧说法,信徒巡礼,天使送供、香客朝拜,以及道路途中百姓割草、饮蓄、推磨、舂米、开设客舍及店铺等现实生活情景,用写实的手法让人物在图中三五成群,结队而行,经山城,拜寺塔,到处都有人物的活动,把艺术的想象和现实生活结合在一起,把宗教神灵和世俗人物绘于一壁,远观神圣庄严的气势,近看是真实生活的情景,故这福图不仅是内容丰富的佛教史迹画,一幅气势壮观的山水人物画,而且是一幅形象的历史地图、丰富的古代建筑图样、包罗万象的社会风情图,对研究唐代的佛教史、社会史、交通史、地理史和古代建筑史提供了极其丰富珍贵的形象资料。

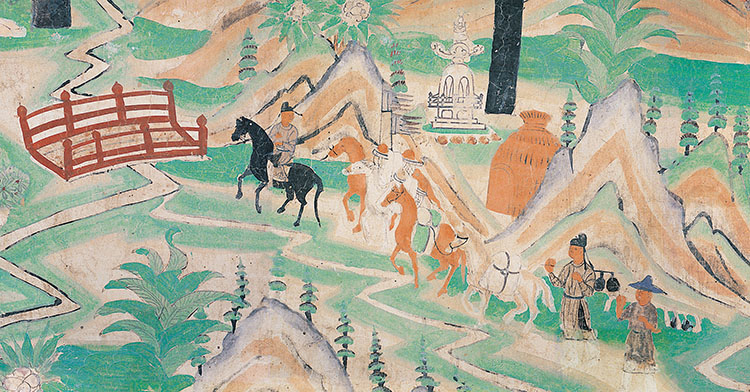

西壁—五台山图之官人骑马登山

如图中的《大佛光之寺》创建于北魏孝文帝时,但在会昌灭佛时被毁。唐大中十年(857年)重建,现在的佛光寺,还保存有北魏的祖师塔,唐代大殿一所。1937年,著名的建筑学家梁思成等到五台山实地做考察,在佛光寺现存的大殿中发现了唐大中十一年(857年)重建的题记,殿内还有重建的壁画、塑像等。图中展示了一千多年前的各式各样的建筑形象,包括城垣、寺院、草庵、佛塔、桥梁,由于现存唐、五代的建筑实物极为稀少,这些建筑形象显得非常珍贵。

西壁—五台山图之大佛光之寺

《五台山图》不同于其它经变画,它描绘的是当时五台山一带的社会生活场面,具有一定的历史真实性。也使我们看到了古代现实生活的一个方面,如推磨、舂米、拜佛者、送供者、牵驼者等,对研究古代社会生活民俗等方面来说是不可多得的珍贵资料。图中描绘僧人、达官贵族、平民百姓、商人、樵夫、服刑者和衙吏等不同身份的世俗人物达一百人。这些人物穿着不同的服装,是研究中国服饰的重要资料。

甬道南壁—二十八宿及十二宫—元代

甬道经西夏重修,并在两壁绘制了炽盛光佛图,两壁的内容和画法大体相同,炽盛光佛坐于车上,车后插龙旗,周围有九曜星神簇拥,画面上部彩云中画出二十八宿神像并穿插画出黄道十二宫,这一内容在莫高窟是独特的,此画布局得当,画工精细。根据佛经,消灾避祸是供奉炽盛光佛的主要目的。同时炽盛光佛和诸星与文殊菩萨的关系极为密切,而且佛经中明言该经是佛向文殊菩萨和各天众宣讲的,文殊菩萨也具有统御九执十二宫、二十八宿的职能,那么这个窟是文殊菩萨的道场,画炽盛光佛图,是有一定的内在关系的。

甬道南壁—二十八宿及十二宫(局部)

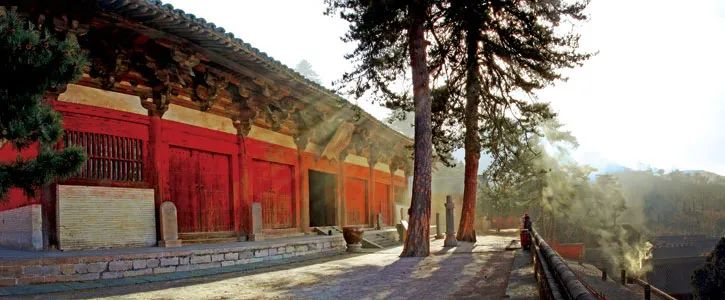

时至今日,山西五台山佛光寺东大殿依然完好保留着1100年前的样子,伫立在时光中,静看人间繁华。

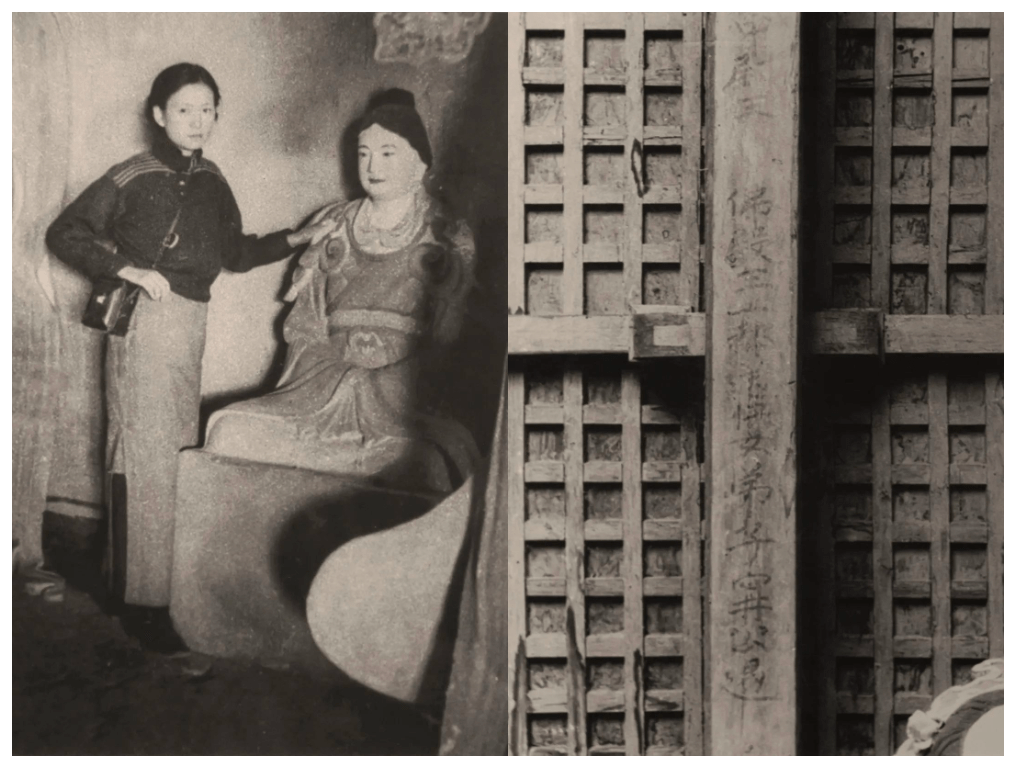

86年前的那个6月,四位学者在佛光寺东大殿分工进行考察——梁思成拍摄,林徽因抄碑,莫宗江、纪玉堂测量绘图。他们都想尽快确认佛光寺东大殿的具体建造年代,因为通常在中国的古建中,殿宇建造的年月日期,工匠会墨书写于脊檩。

脊檩,就是架在木屋架最顶上的那根横木。

但他们爬上梁架,打着手电,踩着数寸厚的灰尘,却没有找到脊檩上的墨字。

好在还剩下一个线索,就是寻找梁栿下,看有无工匠墨书题记。在新刷的土朱漆下,林徽因隐隐看到距离地面七米的梁底有“佛殿主上都送供女弟子宁公遇”的字迹,这与他们先前在殿前经幢上发现的“佛殿主女弟子宁公遇”碑记的记述一致。

经幢上刻有建造时间“唐大中十一年”。“佛殿主”的名字书写于梁,刻记于幢,那经幢的建造时间“唐大中十一年”当然与大殿建造时间相同。

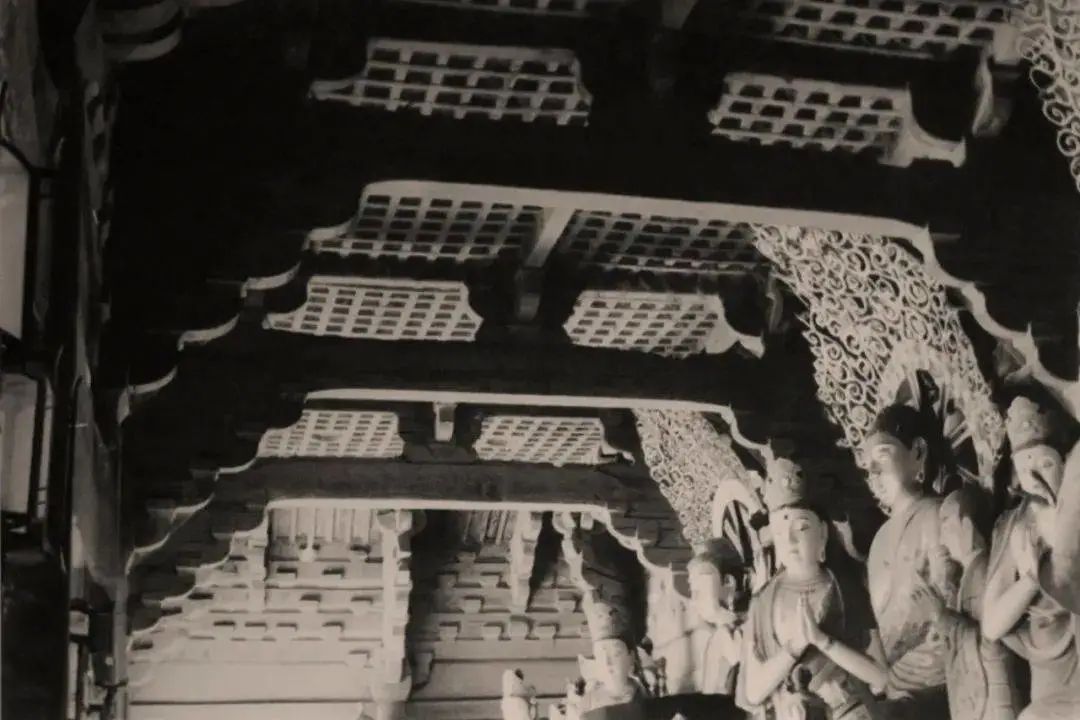

梁思成在他的著作中记录这次发现:“这是我们这些年的搜寻中所遇到的唯一唐代木结构建筑。不仅如此,在这同一座大殿里,我们找到了唐代的绘画、唐代的书法、唐代的雕塑和唐代的建筑。其中的每一项,都是稀世之珍,集中在一起它们就是独一无二的。”

佛光寺大殿被梁思成称为“中国第一国宝”,因为它打破了日本学者的妄断:在中国大地上没有唐朝及其以前的木结构建筑。