刘艳菲 孔凡一 | 周代鲁国棺椁装饰研究

字号:T|T

2025-05-08 11:42 来源:东南文化

内容提要:棺椁装饰是古代丧葬礼仪的重要内容,两周时期鲁国乙组墓的棺椁装饰主要包括两大类:一是荒帷、褚、翣等棺椁外附加物,二是髹漆、包角、镶嵌或粘贴装饰品等棺椁的直接装饰。时代特征较强,大约从春秋战国之际开始趋于复杂,尤其注重对棺椁的直接装饰。甲组墓的棺椁装饰相对简单,但深受乙组墓影响。齐国腹地的棺椁装饰与鲁国具有一定差别,体现了周人丧葬文化不同的地域发展特点。山东地区夷人国家棺椁装饰风格与鲁国具有明显区别,同时也有薛、邿等国家可能受到鲁文化影响而使用鲁式的荒帷和翣等。

棺椁装饰是周人丧葬礼仪的重要内容,《仪礼》《左传》《礼记》《周礼》等文献对周人棺饰的种类和用途有详细记载。宋代聂崇义《新定三礼图》、清代黄以周《礼书通故》及《钦定周官义疏》《钦定礼记义疏》《钦定仪礼义疏》等对部分周代棺饰进行了推测复原。现代学者结合考古发现,对墙柳、荒帷、池、悬鱼、振容、翣、髹漆彩绘等棺椁装饰进行了较为详实的考证[1]。但总体而言,目前学界对周代棺椁装饰的研究以中原和楚地为主,对山东地区关注相对较少[2]。山东诸侯国众多,鲁国的棺椁装饰具有一定地域文化色彩,体现了周人丧葬习俗的区域性发展特点。同时鲁国的棺椁装饰也或多或少影响到了薛、邿等周边国家和地区。

目前考古发现的鲁国墓葬以曲阜鲁故城周墓最为典型,最能反映鲁国棺椁装饰的特点。1977-1978年,山东省文物考古研究所等单位对鲁故城内的望父台墓地、药圃墓地、县城西北角墓地、斗鸡台墓地进行了勘探和试掘,共清理两周墓葬128座[3]。发掘报告出版后受到广泛关注,许多学者就墓葬的年代问题进行了专门讨论[4]。其中王青先生(以下省略敬称)对已报道的所有随葬品重新进行了系统的类型学排队和墓葬分期、断代[5],因此本文列举的鲁故城墓葬年代皆以此为准。根据随葬品、葬俗等方面的差异,原报告分为甲、乙两组,并认为分别属于夷人和周人[6]。两者由于族属和文化传统的差异,棺椁装饰也有所不同。

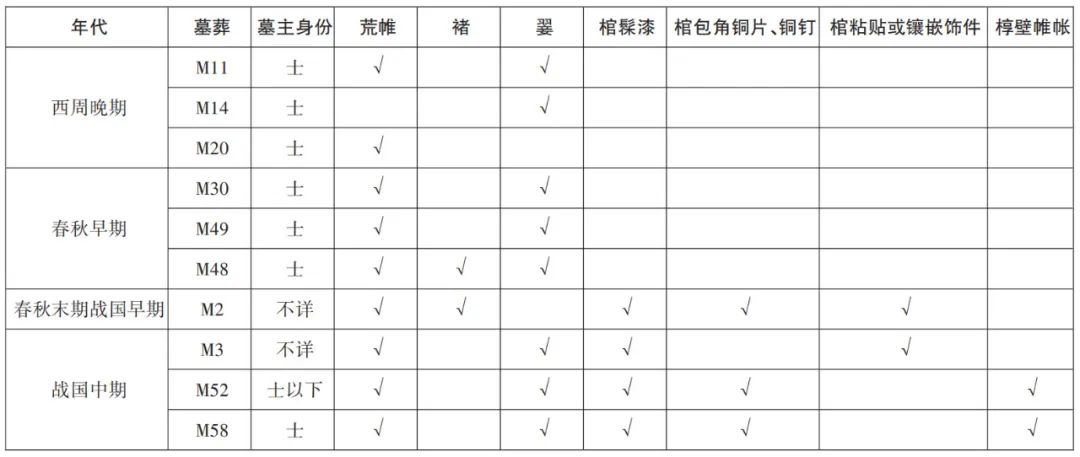

目前发现棺椁装饰的乙组周人墓葬以随葬有青铜器、玉石器、金银器等奢侈品的贵族墓葬为主。这里需要根据用鼎、棺椁和墓室面积明确一下几座墓葬的墓主身份等级。周人实行以列鼎制度为核心的礼乐制度[7],《公羊传·桓公二年》何休注曰:“礼祭:天子九鼎,诸侯七,卿大夫五,元士三也。”[8]春秋早期M48墓室面积近10平方米,葬具为一棺一椁,随葬三鼎礼器组合,墓主应为“元士”[9]。西周晚期M11、M14、M20与春秋早期M30、M46、M49等墓室面积多3~6平方米,葬具亦为一棺一椁,均随葬一鼎礼器组合,墓主可能为“中士”或“下士”[10]。

战国时期有多座墓室超过100平方米且使用两棺一椁的大型墓葬,发掘报告认为墓主为高等级贵族。但实际上春秋战国之际齐国和鲁国的周人可能进行过系统的墓葬制度改革,各等级贵族开始普遍使用大型墓室及三重棺椁。例如M52约150平方米,但铜礼器组合仅有1盘、1罐、1鐎,墓主可能为“士”以下级别的贵族[11]。M58仅随葬一鼎礼器组合,墓主可能为“中士”或“下士”,然而墓葬规模超过120平方米,是春秋时期同等级墓葬的数十倍[12]。被盗的M1-M3均在150~200平方米,与同时期齐国随葬一鼎至五鼎礼器组合的墓葬规模相当,墓主可能为“士”到“卿大夫”级别[13]。齐鲁两国墓葬制度改革的问题拟另撰文讨论,此处不再展开论述。

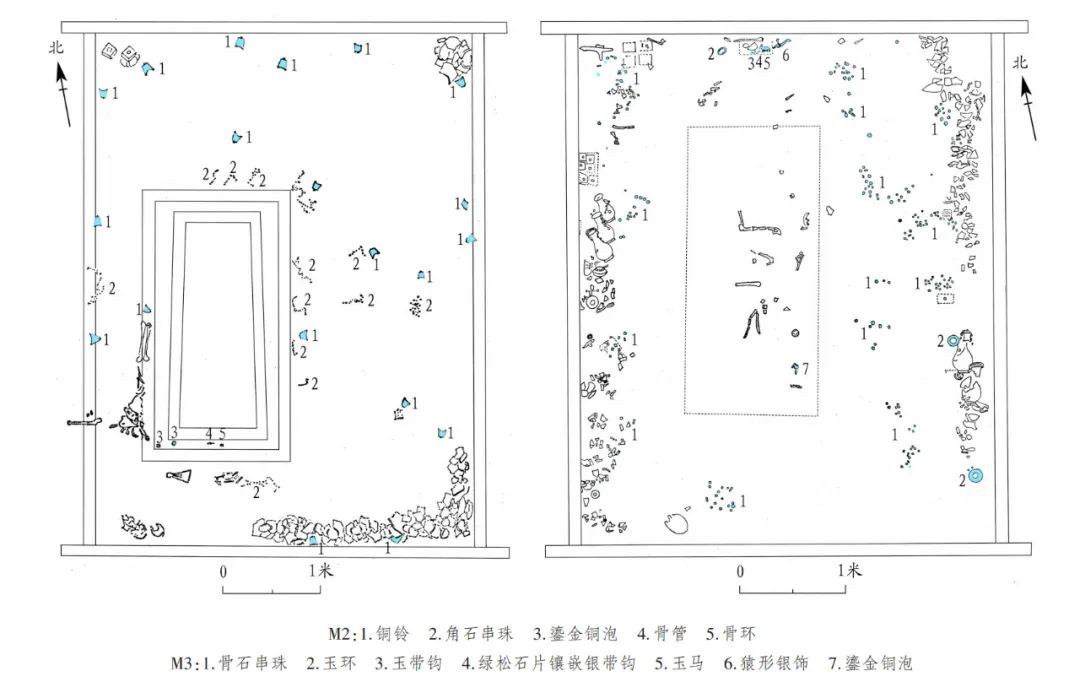

根据墓葬中现存铜、陶、骨、蚌、玉、石等棺椁装饰品的出土位置和组合情况,我们大致可以推测鲁国周人贵族棺椁装饰的主要内容和时代变化(表一)。

荒帷即棺罩,《礼记·丧大记》郑玄注曰,“荒,蒙也。在旁曰帷,在上曰荒,皆所以衣柳也”,“华道路及圹中,不欲众恶其亲也”[14]。即先用木材在木棺外搭成框架,再将荒帷覆于其上。鲁国墓葬的荒帷主体织物及支撑的木架均腐朽殆尽,不过从棺椁周围散落的荒帷饰品可以大致推测荒帷的大小、范围及时代演变规律。

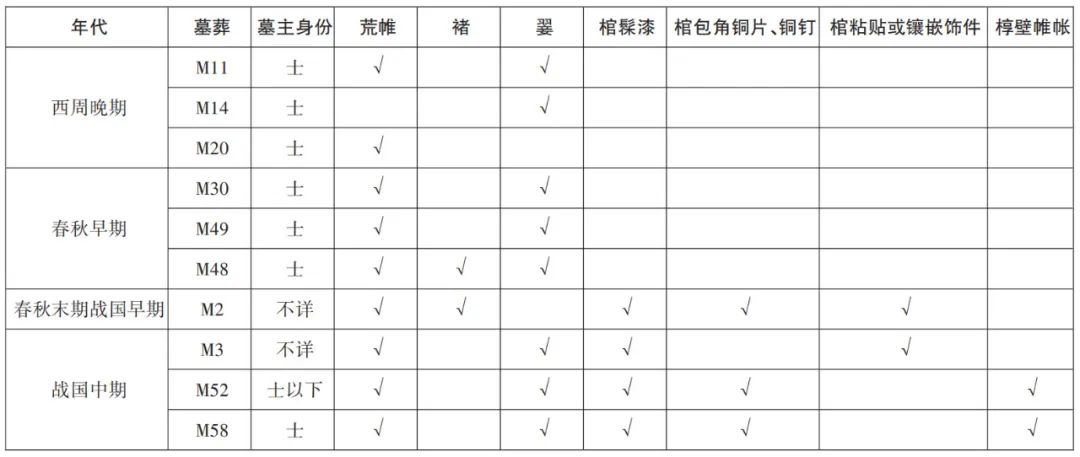

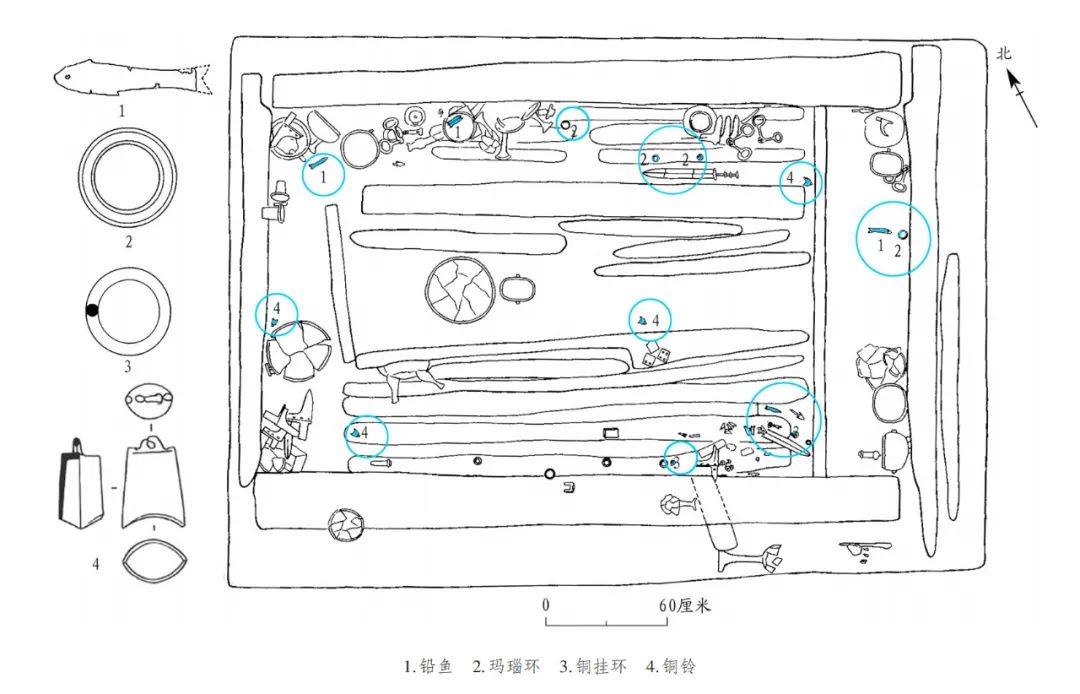

西周晚期M11、M20及春秋早期M30、M48、M49等墓葬的棺椁之间均有规律地散落铜铃、铜鱼、蚌鱼、蛤蜊壳、铜环、玉环、串珠、玉石片、铜饕餮头等饰件,作用可能主要是荒帷之缀饰。M48的荒帷饰件主要散于墓主左右两侧的棺椁中间,没有特别偏向木棺一侧或木椁一侧(木棺西侧外壁处另有一排铜、玉、骨饰,性质应有所不同,详见下文),而青铜器、陶器等随葬品多位于饰件范围以外[15]。也就是说M48的荒帷大小应是介于木棺与木椁之间,随葬品主要放置于荒帷之外(图一︰右)。而M30和M49的荒帷饰品多靠近木椁内侧,木棺及铜礼器、陶器等随葬品多被笼罩其中(M30另有部分兵器、车马器可能置于荒帷以外的椁室最东侧)[16],说明荒帷的大小可能与木椁相仿(图一︰左)。

图一 鲁故城M30(左)与M48(右)主要棺椁装饰品出土位置

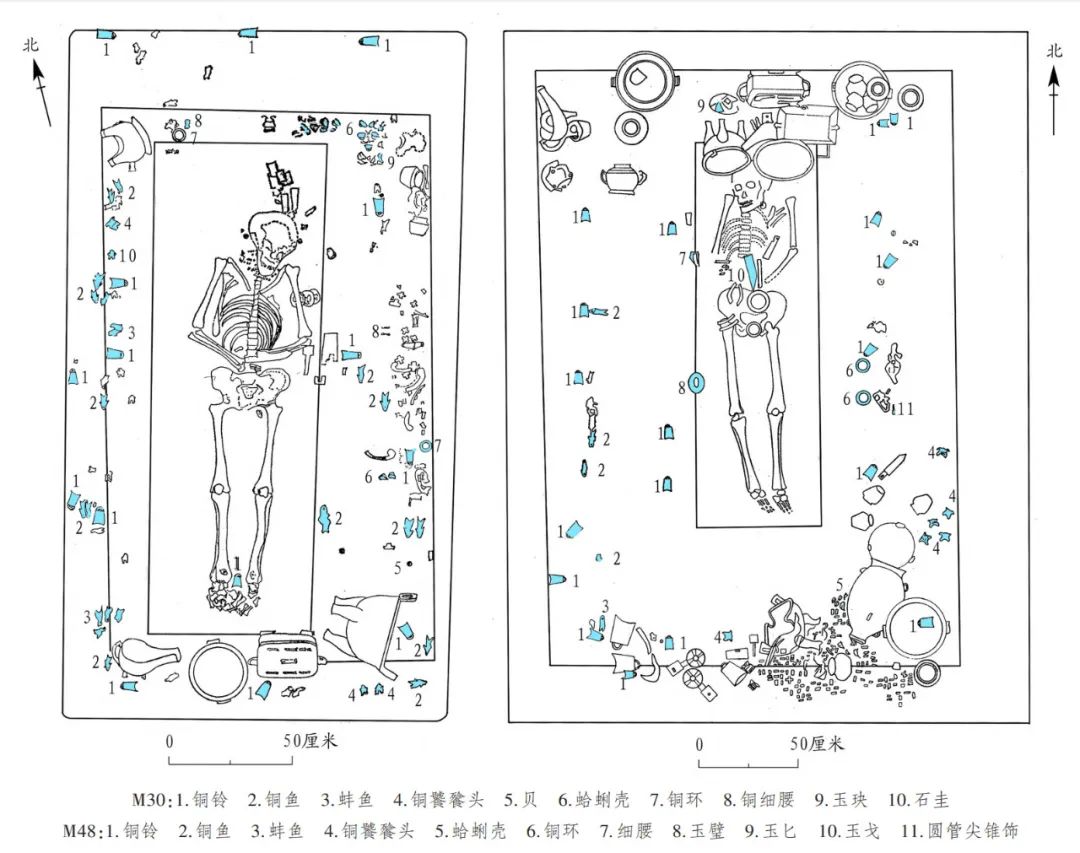

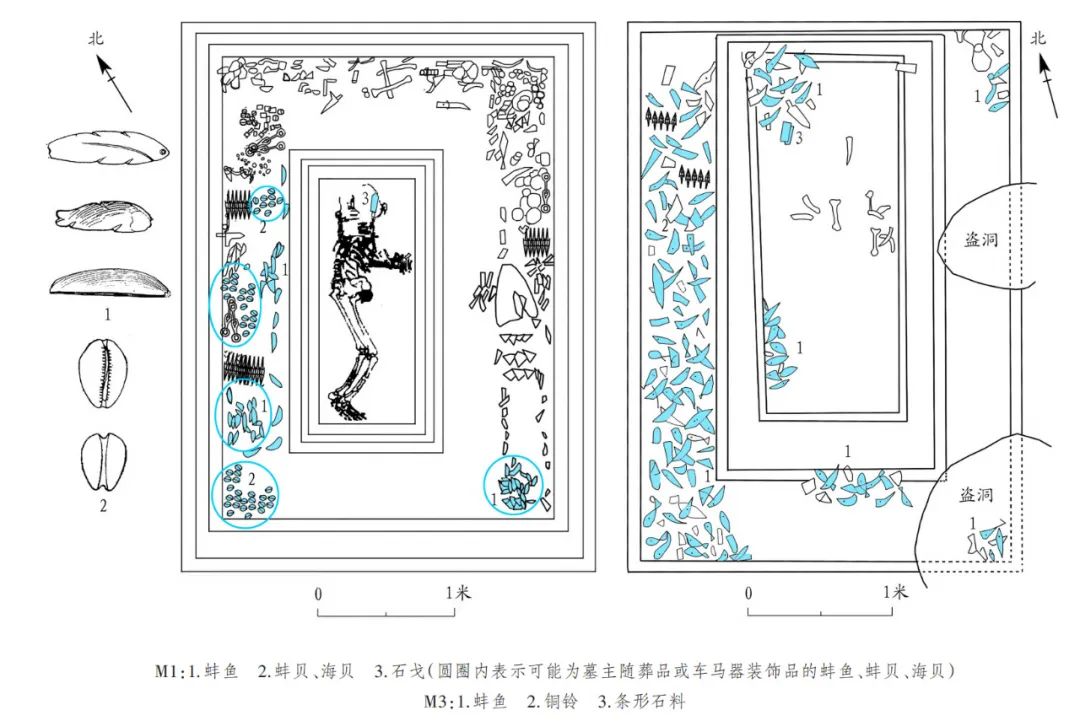

战国早期开始流行大型墓室和木椁,荒帷的规模也随之变大。装饰品的种类也较春秋时期发生明显变化,已基本不见铜鱼、蚌鱼、蛤蜊壳、蚌条。M2虽被严重盗扰,但棺椁装饰的分布却呈现出较强的规律性:外棺至木椁之间的宽阔空间内散落大量铜铃和骨石串珠。其中串珠多靠近外棺,可能原以丝线缝制于“荒”上;而绝大部分铜铃靠近木椁内侧,可能原缀于“荒”之外围或“帷”上。从铜铃范围可见荒帷及所支撑木架规模之大,几乎覆盖整个椁室。陶罍、罐、釜、壶等随葬品则置于荒帷之内的椁室四角(图二︰左)[17]。

图二 鲁故城M2椁室(左)与M3椁室(右)主要棺椁装饰品出土位置

战国中期已基本不见铜铃,M3、M52、M58的外棺与木椁之间散落大量骨石串珠。此外M3北侧棺椁之间和M58东侧棺椁之间还发现银饰、玉石环、玉带钩、金属带钩等,其中带钩可能是固定荒帷的挂钩[18]。M52的骨石串珠分布比较集中,荒帷规模可能略小,约为椁室一半。陶器、青铜器和骨角牙器几乎均位于荒帷以外,靠近椁室边缘[19]。而M3、M58的串珠散布范围更大,荒帷规模应该较大,约为椁室四分之三到五分之四(图二︰右)。绝大多数随葬品置于荒帷以外,唯M58东侧的随葬品位于外棺与前面提到的玛瑙环、玉环与带钩之间,可能是放置在荒帷之内[20]。

由此可以看出鲁国周人荒帷的一些时代变化特点。一是春秋战国之际由于墓室规模变大,荒帷的规模也随之变大。在整个周代,荒帷规模通常是木椁一半至与木椁大小相仿,但与墓主身份等级似乎没有直接对应关系。青铜礼器、车马器、陶器等随葬品通常置于棺椁之间,与荒帷的相对位置主要取决于荒帷的大小。二是装饰品种类逐渐变化。春秋早期有铜铃、铜(蚌)鱼、蛤蜊壳、铜(玉石)环、骨石串珠、玉石片、铜饕餮头等,战国早期主要使用铜铃和串珠,战国中期则以串珠为主(图三)。

图三 鲁故城出土各类棺椁装饰品

各类荒帷装饰品可能存在性质和功能上的差别。周人荒帷有“池”,“君龙帷,三池,振容……鱼跃拂池……大夫画帷,二池,不振容……士布帷布荒,一池”,郑玄注曰,“县(悬)池于荒之爪端,若承霤然云。君、大夫以铜为鱼,县(悬)于池下。榆,渝翟也,青质五色,画之于绞缯而垂之,以为振容,象水草之动摇,行则又鱼上拂池。《杂记》曰‘大夫不榆绞属于池下’,是不振容也。士则去鱼”[21]。鲁故城春秋早期墓中常见的铜鱼、蚌鱼应主要用作“池”上之“鱼”无疑。此外《礼记·丧大记》还记载荒帷上缀贝饰,君、大夫、士分别使用五贝、三贝、一贝[22],“五贝者,又连贝为五行,交络其上也”[23]。墓葬中发现的蛤蜊壳、蚌条类荒帷装饰可能即与文献记载之“贝”有关。战国时期荒帷饰品种类的变化,尤其是蚌鱼、铜鱼、铜铃、蚌贝等传统饰品的逐渐淘汰,说明荒帷制度的部分内容和礼制含义可能发生了改变。

若以“鱼”之出土位置推测“池”之数量,则“士”级别的M30至少有“二池”(“鱼”主要分布于荒帷之东、西两面,即墓主左、右两侧),M49有“四池”(“鱼”分布于荒帷之东、西、南、北四面,即墓主左右侧和足头端),M48可能仅有“一池”(“鱼”分布于荒帷之西面,即墓主右侧)。除M48外其他墓葬的情况皆与文献记载不相符。据孙华等学者研究,中原地区使用“鱼”“池”类棺椁装饰的墓葬年代均在西周中期偏晚阶段以后,且绝大多数贵族墓葬的用池数量亦不能与文献完全对应[24]。这些情况都反映了棺椁装饰的实际使用情况与文献记载的差异。

靠近M48木棺西侧外壁有一行排列整齐的铜铃、玉璧、骨细腰,与外侧的铜铃、铜鱼、蚌鱼等荒帷装饰之间有很大距离[25]。它们可能原先缝制于覆盖棺的织物上,织物腐朽后直接整齐掉落在木棺一侧(图一︰右)。而这类织物的作用与文献记载之“褚”比较类似,可能就是“褚”。《礼记·丧大记》记载国君及大夫皆用“素锦褚”[26],贾公彦疏“云‘素锦褚’者,谓幄帐。诸侯以素锦为幄帐以覆棺上……既覆棺以褚,乃加帷加荒于其上”[27]。此外,M2外棺周围散落十余串玉石串珠,靠近棺壁的可能是覆盖外棺的“褚”的装饰品(有的也可能是荒帷装饰;图二︰左)。

《礼记·丧大记》郑玄注云,“大夫以上有褚,以衬覆棺”[28],即只有大夫及以上级别的贵族才有使用“褚”的资格。但M48为“元士”级别墓葬,用“褚”并不符合礼制,这也又一次反映了文献记载与现实情况的差别。另外通过比较可以发现,“褚”的装饰品种类和时代变化规律多与荒帷装饰品相同(图三),但荒帷的装饰品种类更多,也更加华丽,体现了“褚”与荒帷不同的礼制内涵。

《周礼·夏官·御仆》载“大丧,持翣”[29]。《礼记·丧大记》载诸侯六翣、大夫四翣、士二翣,“君……黼翣二,黻翣二,画翣二,皆戴圭……大夫……黼翣二,黻翣二,皆戴绥……士……画翣二,皆戴绥”[30],“车行使人持之而从。既窆,树于圹中”[31]。由于翣的主体部分为不易保存的有机质,所以目前鲁故城墓葬中发现的主要是翣的饰件。

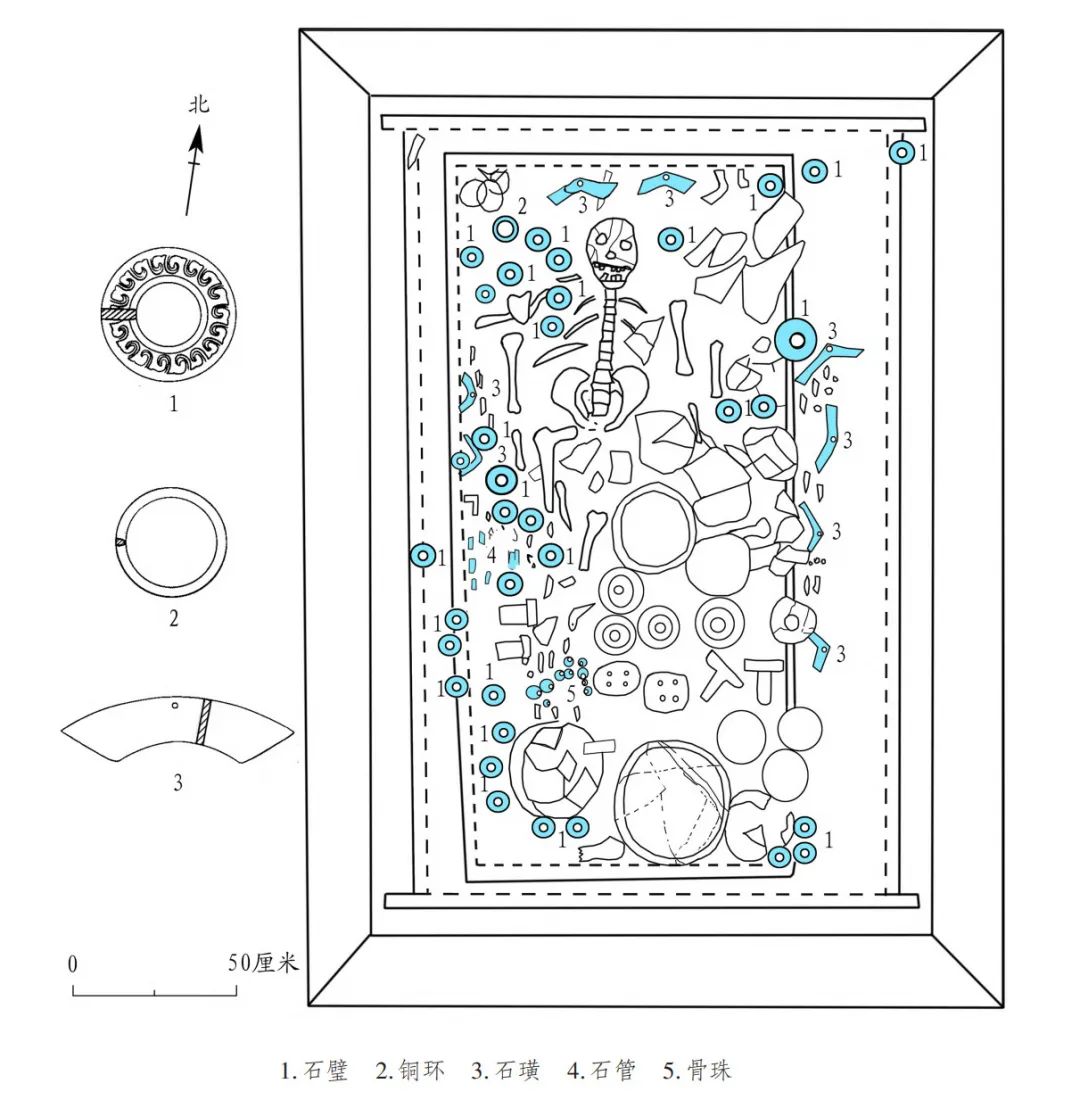

西周晚期M11、M14分别发现一石圭和一玉戈;春秋早期M48在椁顶发现一玉匕,在人骨腹部发现一玉戈,后者原先可能也置于椁盖上,棺椁塌陷、腐朽后落入棺内;M49紧邻北侧棺内壁有一石戈;M30发现两石戈;战国中期M3、M52、M58均在棺盖上发现一石圭[32]。仔细对比可以发现,玉石戈、玉匕、石圭的形制极为相似,均为长约20、宽3~5厘米的长条形,下部有一穿孔(图四︰1-3),说明可能具有相同的性质和作用。结合历史文献,上述玉石圭、戈、匕很可能均为装饰翣的“戴圭”。其他地区的墓葬材料亦可提供佐证。

图四 鲁故城出土各式戴圭及其他遗址出土戴圭、铜翣

目前其他周代墓葬发现的翣以“山”字形铜翣较为常见,基本形态呈三叉(齿)状,中间为圭形铜片,两侧铜片形状、大小完全相同,且以圭形铜片为中轴线左右对称(图四︰8、9)[33]。山西曲沃北赵晋侯墓地M63、陕西韩城梁带村M27、M26、河南平顶山应国墓地M1等还在棺盖或椁盖上发现与铜翣片同出的玉戈或石戈(图四︰6、7)[34]。张天恩认为所谓“戈”其实应是“圭”,与铜翣组合起来就是一个长方形铜片上竖起的圭形器;而“皆戴圭”所戴之圭实际上既可能是铜质(即“山”字形铜翣中间的圭形铜片),也可能是玉、石等质地[35]。鲁故城玉石圭、戈、匕的形制和出土位置与中原墓葬的玉石戈基本相同,其作用应亦为翣之“戴圭”。

不过上述鲁国墓葬多为“士”级别,与文献记载君之翣戴圭而大夫、士之翣戴绥并不相符。翣通常两两成对使用,以河南三门峡虢国墓地为例,M2001、M1701均发现6件铜翣;M1706、M2010均发现4件铜翣;M2118、M2120均发现2件铜翣等[36]。上述绝大多数鲁国墓葬按周礼应使用二翣,但除M30、M48发现2件玉石戴圭外,其余墓葬只发现1件,也未发现其他周墓中常见的铜翣。原因或许是翣的装饰方法不同,M3、M11、M14、M49、M52、M58可能仅有1件翣戴玉石圭,而其他翣不戴,因此待有机质腐朽后未发现其他翣的痕迹。

除上述附加物形式的棺饰类型外,还有几种对棺椁的直接装饰。战国早中期的几座墓葬多内外棺均髹漆,并以朱漆为主。如M2外棺髹黑漆,内棺朱表黑地;M3、M52、M58则是内外棺均髹朱漆[37]。M2、M52、M58内棺或内外棺底部四角均以铜片包裹,铜片两侧各有1行圆形铜钉。铜钉为圆帽钉或兽面帽钉,间隔10~15厘米。铜片和铜钉一方面起到加固作用,同时也可能起到一定装饰作用。M3木棺饰鎏金铜泡,M2内外棺之间发现少量骨管、骨环、铜泡,可能原先也是镶嵌或粘贴于棺板之上。此外,M52和M58椁壁上部均有成排圆帽铜钉,发掘报告认为用于固定帷帐之物[38],帷帐的作用可能与“褚”和荒帷有相似之处。

另外部分等级较低的乙组墓如M13、M15、M17、M31、M32、M34、M57等也发现石圭、石戈、铜铃、铜鱼、蚌鱼等饰品,墓主为平民或无爵位的低等级小贵族。由于这些墓葬均未公布遗物具体出土位置,所以无法判断石圭等饰品的使用方式是否与M30等贵族墓葬出土的同类器完全相同。但装饰品的礼制含义应该有共同之处,体现了鲁国周人在棺椁装饰方面的文化统一性。

甲组墓的棺椁装饰与乙组墓相比偏于朴素。所有墓葬均未报道有棺椁髹漆,也未发现用于棺椁包角或镶嵌、粘贴的装饰品。发现铜铃、蚌鱼、铜鱼、贝壳、串珠等荒帷饰品的墓葬很少,西周晚期至春秋早期尚有M120、M310、M320等使用少量海贝和蚌鱼,但春秋中期以后此类装饰几乎不见,即使规格较高的几座铜礼器墓如M110、M115、M116、M201-M203、M305也未发现。说明春秋晚期及以后甲组墓可能逐渐不再流行荒帷上装点缀饰或者不再使用荒帷。

M116、M120、M124、M201、M203、M207等多座东周墓葬发现1或2件石戈、石圭,仅少数报道出土位置。其中M116的石戈和石圭放置于棺顶或椁顶[39];M120的2件石戈位于墓主头骨左侧,不排除原先可能放置于棺盖或椁盖上,后掉落至此[40]。这些石戈、石圭的形制与乙组墓同类器相同,作用可能也是翣之戴圭(图四︰4、5)。

由于多数墓葬被盗,因此许多墓主的具体身份不详,无法深入讨论棺椁装饰与墓葬身份等级之间的关系。但可以确定的是,部分等级较低的甲组墓可能与乙组墓一样也可使用荒帷和翣。如前文提到出土石戈、海贝、蚌鱼的M120和M124,墓葬规模较小,随葬品主要为陶器,墓主应是平民或地位较低的贵族。

总而言之,甲组墓的棺椁装饰受乙组墓影响较大。不过甲组墓的棺椁装饰显然不如乙组同等级墓葬华丽,战国时期周人追求的奢华之风也未在甲组墓中体现。这一方面可能与墓主社会地位相对较低、经济实力有限有关,另一方面可能也与不尚墓葬装饰的夷人文化传统有关。

齐国与鲁国是山东地区最主要的周人国家,物质文化一脉相承,棺椁装饰的差异一定程度上反映了周人文化传统在两个国家的不同发展特点。据徐倩倩研究,许多齐国墓葬亦发现荒帷装饰、翣、髹漆等棺椁装饰,而且至迟在春秋晚期齐国特色的棺椁装饰已经形成[41]。而据笔者观察,齐国腹地与边邑地区的棺椁装饰并不完全相同。

齐国腹地棺椁装饰与鲁国的差异主要体现在几个方面。一是荒帷装饰品种类不同。齐国发现铜铃、铜鱼、蚌鱼等饰品的墓葬目前仅见春秋中晚期至战国早期寥寥数座,如临淄河崖头M1-M3[42]、蓬莱站马张家M1[43]、沂源东里东M1[44]、两醇墓地M2032[45]等。玉石瑗、璧、环、珠、管、柱等才是东周齐墓中最常见的荒帷装饰品类型,而且战国中晚期大量使用玉石璜和陶璜。部分等级较高的墓葬发现的荒帷装饰品数量十分庞大,如长岛王沟M10外棺四周发现骨珠、石管4000余枚,原先似乎成串[46];章丘女郎山M1墓主棺椁之间散落7300余件玉、石、铜、骨质的串珠、璜、管等饰件,很大一部分可能为荒帷装饰品,有的孔内残存穿绳痕迹[47]。

二是翣的装饰品种类不同。河崖头M2、刘家寨M12[48]、站马张家M1[49]等多座东周齐墓发现铜翣碎片(图四︰10)。前文已提到,鲁国西周晚期至战国中期所见翣饰件仅为玉石戴圭,不见铜翣,但齐国不见玉石戴圭却见铜翣,说明两国在翣的装饰方法上可能存在差异。

三是战国早中期齐国腹地的部分墓葬装饰木棺内壁,而鲁国尚未发现此类装饰。临淄两醇墓地M2045[50]、永流M3的1号和2号殉人墓[51]、女郎山M1的4号殉人墓[52]等,均在木棺内壁处散落大量玉石质、陶质或骨质的璜、环、壁、珠、管等。这些饰品原先可能多缀于装饰棺内侧四壁的织物上,或直接镶嵌、粘贴于棺内壁,从出土位置很容易与墓主的身体装饰用玉区分开(图五)。

图五 女郎山M1P4主要棺椁装饰品出土位置

文献记载周人十分注重棺内装饰,《礼记·丧大记》载,“君里棺用朱绿,用杂金鐕。大夫里棺用玄绿,用牛骨鐕”,正义曰,“此一经明里棺之制。里棺,谓以缯贴棺里也。朱缯贴四方,以绿缯贴四角”[53]。上文列举的齐人对木棺内壁的装饰应该就属于“里棺之制”范畴。此外,齐墓中还常见分散四处的骨钉和骨楔,正义曰“鐕,钉也”[54],部分骨钉和骨楔很可能便是固定棺壁内衬的“鐕”。

四是棺椁髹漆情况略有差异。齐墓中的棺椁髹漆以红色为主,少数使用黑、黄等其他颜色。但与鲁人不同的是,齐人不仅对木棺髹漆,木椁髹漆也很常见。如临淄河崖头M1[55]、刘家寨M11[56]、青州西辛村墓[57]、淄川北沈马M2[58]、章丘女郎山M1[59]、沂源东里东M1[60]等对棺和椁均进行髹漆。

齐国边邑地区的情况相对复杂一些,本文以新泰周家庄东周墓地为例分析齐国南部边邑与鲁国的相互影响。该墓地为齐国平阳邑的一处军事墓地,墓地中至少有齐人和鲁人两个群体,其墓葬形制、随葬品组合、葬俗基本相同,呈现出齐文化与鲁文化融合的特点[61]。但棺椁装饰方面,齐人明显受鲁人影响更深。鲁人墓M11、M28、M39、M52、M58及齐人墓M3、M13、M22、M38等,均在棺椁之间规律分布铜铃、陶铃、铜环、蚌壳、铅鱼、蚌条、毛蚶、骨贝串饰等饰件[62],可能主要为荒帷缀饰(图六)。此类装饰品主要见于鲁国,而齐国腹地东周时期普遍使用的璜、环、璧、珠、管等在该墓地相对少见。葬具髹漆亦主要体现鲁文化特点,主要为木棺髹漆,木椁髹漆者极少,仅见齐人墓M67一例。

图六 周家庄M3(齐人墓)椁室主要棺椁装饰品出土位置

以上均反映出春秋中晚期以来新泰周家庄一带虽属于齐国,但棺椁装饰却深受鲁国影响,这种现象与本地特殊的地理位置有直接关系。新泰地区处于齐、鲁交界地带,多种文化因素交汇融合。而且此地被齐国占领前曾长期属于鲁国,《春秋左传》载宣公八年(公元前601年)鲁国“城平阳”,杨伯峻考证“平阳,鲁邑……在今山东省新泰县西北”[63],鲁国物质文化在此有深厚的历史积淀。加之从周家庄墓地的人群构成来看,附近很可能是齐人与鲁人混居,因此齐人的棺椁装饰受鲁人影响很大。

山东地区夷人国家众多,与鲁国、齐国等周人国家相比,其物质文化具有鲜明的地域特点。从目前的考古发现来看,邾、郳、滥、莒、郯、莱等绝大多数夷人国家对棺椁的装饰方式主要是髹漆及彩绘,除红漆外使用黑漆的概率也很高。如枣庄东江郳国墓地所有墓葬和沂源姑子坪M2的棺椁均髹黑漆,棺上绘朱色图案[64];沂水纪王崮M1棺上髹红漆和黑漆[65];郯城大埠二村M1木棺内壁髹红漆,外壁为黑漆[66];栖霞杏家庄M1-M3的木椁均外红里黑[67]。

少数夷人墓葬使用上色的席子包裹棺椁,具有比较鲜明的地域文化特点。例如长清仙人台邿国墓地M3、M4、M6均将席子包裹棺木或者铺盖在椁盖板和器物箱顶部,席子多被上色,有黑色、灰色、白色、银白色、米黄色等[68]。它们可能一方面具有葬具功能,一方面也起到装饰作用。

总体而言,夷人墓葬的棺椁装饰风格与周人复杂的棺椁装饰内容、大量使用装饰品以及多用红色髹漆棺椁的习惯形成鲜明对比。不过仍有少数与鲁国地理位置接近、关系紧密的夷人国家的棺椁装饰或多或少受到鲁人影响。

滕州薛故城春秋贵族墓M1、M2分别在棺内、外椁西北角发现1件石戈,M3在棺内发现2件条形石料[69],形制、大小均与鲁国玉石戴圭接近,作用可能与之相同。M1-M3棺椁之间及棺内还发现铜铃、玉鱼、蚌鱼、蚌贝、海贝、玉环、玉珠等,此类装饰品在鲁国的西周和春秋墓葬中一般用作荒帷缀饰,但薛国蚌鱼、蚌贝、海贝的性质和作用可能更加复杂,大概有以下几种情况。

一是作为荒帷装饰品,在墓中的出土位置一般比较分散,如M1外棺西侧散落一排蚌鱼(三十余件)。车马器与兵器等随葬品皆靠近椁壁,内侧边缘齐整,棺椁之间的空白区域很可能是架设荒帷所致(图七︰左)[70]。二是作为装饰品直接置于棺底板或椁底板上。如M3西侧的内外椁之间均匀分布几十件蚌鱼,几乎填满整个底部空间[71],若是饰件从荒帷等织物坠落很难达到这种效果(可参考上文其他墓葬荒帷饰件的出土情况)。此外,墓葬东部的两个盗洞内、外椁东北角、内椁南部外侧、棺内南部和北部均残留多件蚌鱼,可以推测棺底和椁底原先很可能铺满蚌鱼,后被盗墓破坏。M3墓主可能为薛国国君,文献记载“饰棺,君龙帷三池,振容……鱼跃拂池”[72],笔者认为将蚌鱼大面积铺在棺椁底部很可能是在墓底直接模仿“鱼跃拂池”(图七︰右)。三是作为墓主随葬品或车马器装饰品。通常几十件或上百件成堆放置,如M1内椁西南角和东南角各堆放几十件蚌鱼和蚌贝、海贝,M2外椁的东南角堆放蚌鱼、东北角堆放蚌贝[73]。它们均与车马器、兵器同出,作用应不是棺椁装饰(图七︰左)。

图七 薛故城M1椁室(左)与M3椁室(右)主要棺椁装饰品及其他蚌鱼、蚌贝、海贝出土位置

长清仙人台春秋早期邿国国君墓M6外棺之上的中部、棺椁之间发现玉璧、玉圭各1件及铜泡2件[74]。根据出土位置和器物形制判断,该墓的铜泡和玉圭可能分别与鲁国同类器具有相同的用途,前者直接镶嵌或粘贴于木棺外壁,后者为翣之戴圭。而与玉圭同出的玉璧可能同样也是翣的装饰品,郑玄注《礼记·丧大记》曰,“天子……又有龙翣二,皆戴璧”[75]。但戴璧之翣为天子之制,而仙人台M6墓主仅为诸侯国君,翣戴璧已构成僭越,反映了邿人虽对周人的丧葬制度有所借鉴吸收,但对周礼可能并没有完全接受和认可。

综上所述,两周时期鲁国乙组周人贵族墓的棺椁装饰纷繁复杂,体现了对丧葬礼仪的重视。棺椁装饰的内容主要有两大类,一是褚、荒帷、翣、帷帐等棺椁外附加物,二是髹漆、包角、镶嵌或粘贴装饰品等棺椁本身的直接装饰。部分棺椁装饰内容能够与历史文献相对应,同时又有差别,反映出文献记载与实际情况之间的差距,需要研究者依据考古材料具体分析。部分棺椁装饰的时代特征比较明显,如荒帷的规模与装饰品种类,可能反映了礼制和丧葬理念的一些变化。

春秋战国之际开始鲁国乙组墓的棺椁装饰似乎趋于复杂,除了继续使用西周至春秋时期常见的荒帷、褚、翣以外,更加重视对棺椁的直接装饰。这种变化可能与春秋战国之际开始盛行的厚葬之风有关,鲁故城战国中期M52、M58在墓葬规模、葬具规格、随葬品数量和种类等方面都远超同级别的西周早期M11、M14、M20和春秋早期M30、M49、M48[76],反映了战国时期鲁国周人对奢靡之风的刻意追求,而棺椁装饰的复杂化可能正是这种社会风气的产物。鲁国甲组墓的棺椁装饰则相对简单,但在一定时期也使用荒帷和翣,装饰品的种类与乙组墓基本相同,体现了周人文化的深刻影响。

齐国腹地的棺椁装饰与鲁国有许多相同之处,如均普遍使用荒帷、翣、髹漆,反映了周人丧葬文化的统一性。同时由于地域因素、自身文化变革等原因,齐国腹地的棺椁装饰品种类以及装饰棺内壁的做法又呈现出不同的地域文化特点。而齐国南部边邑以周家庄墓地为代表的地区,由于处于齐、鲁文化交汇地带以及历史原因,棺椁装饰深受鲁人影响,齐文化特点反而并不明显。

山东地区绝大多数夷人国家的物质文化具有区别于周人的鲜明地域特点,同时也有薛、邿等国家的部分墓葬可能在鲁文化影响下使用荒帷、翣等棺椁装饰。薛国和邿国在地理位置上靠近鲁国,属于鲁南文化区,受鲁文化影响较深[77]。《左传》等历史文献记载鲁国与这两个国家交流互动频繁,邿国在春秋中期以前为鲁之附庸国[78],可能因此薛国和邿国的棺椁装饰一度受到鲁国影响。但春秋晚期以来随着鲁国国力的衰落、齐国势力的南下及南方国家的向北扩张,山东地区夷人国家的棺椁装饰又呈现出新的时代特点,这里不再展开讨论。