故宫院刊 | 毛若寒 夏子禾:博物馆数字策展:内涵、脉络与特征

在全球博物馆数字化转型背景下,数字策展成为重构博物馆阐释体系的核心命题,但有关其基础理论的探讨相对薄弱。本文综合词源学、历史脉络、比较研究,系统解构数字策展的元理论问题。研究表明,博物馆数字策展是依托数字化媒介,以价值增值为导向对文物藏品数据资源进行内容筛选、主题统筹及展示呈现的专业实践活动,呈现出“数据奠基-展示创新”的演进逻辑,形成“增强型融合”“重构型呈现”“共创型生产”三类实践模式。数字策展虽然在资源活化、信息延展与公众参与上具备优势,但面临存在性缺失、经验性断裂与仪式性消解等局限,可能引发价值认知冲突、工作机制重构、资源分配失衡及数字伦理风险,亟需从学理与制度层面予以应对。作者通过解析数字策展的内涵、脉络与特征,尝试为博物馆展览数智化转型发展提供理论参考。

博物馆数字策展:内涵、脉络与特征

一 数字策展:从实践到理论

在数字化与智能化深度融合的时代背景下,博物馆正经历着从实体空间向虚实共生场域的转向,以博物馆藏品资源为前提和基础的数据化建设、数字化传播与智慧化服务逐渐成为全球博物馆创新发展的核心命题。作为博物馆公共文化服务核心载体的展览,其数字化转型集中体现着行业变革趋势——基于实景三维建模、虚拟现实等技术的线上、线下融合的展陈持续涌现,从实践上推动着策展机制从传统模式向数字化范式的转变。“策展”(curation)作为构建博物馆展览的专业化过程,涵盖传播目标设定、主题凝练、内容架构、展品遴选、阐释文本生成及形式设计等全流程,直接决定着展览的学术深度表达与文化传播效能。因此,从实现博物馆展览数智化转型以更契合其高质量发展的根本要求来说,“数字策展”的专业化理论建设亟需得到业界和学界的关注。

当前学界围绕博物馆数字策展的研究主要沿着三个维度展开。第一,数字技术与策展的关系逻辑探讨。Ross Parry构建“技术-文化”互动模型并提出“Museum Computing”理论,揭示信息通信技术重构策展价值生产链的内在逻辑;Langill团队通过计算机视觉与物质文化研究的跨学科对话,探讨数字展览中物的动态表征体系,应对文物数字形态与文化语境脱嵌的阐释困境;Gillian Oliver与Ross Harvey借鉴数字人文理论,建立博物馆数字资源全周期管理模型,从可用性(availability)、可及性(accessibility)、可重用性(reusability)论证数字策展的可持续价值。第二,数字策展的支撑条件和运行基础探讨。Cameron探讨了数字策展的社会关系基础,Gil与Economou通过跨国比较,构建虚拟访客行为分析模型,制定数字馆藏服务的相应管理规则;曹辰星、段勇则通过“无实物”展览实证研究,论证藏品数字化资源对沉浸式展览体验的支撑作用。第三,数字技术介入策展的实践路径探讨。这方面的成果较为丰富,整合设计学、计算机科学等跨学科方法探索数字技术对数字化展览建设的作用机制和实践方式。Sabharwal解析数字技术对“概念设计-实施落地”全流程的渗透机制,阐释其在藏品保存、传播推广与公众参与中的复合价值;Dallas提出“语境适配”原则,强调技术应用需动态呈现文物知识脉络;张莅坤、刘健等分别结合南京博物院、上海博物馆的数字展示实践案例,构建起“技术介入-互动增强-传播增效”的作用链条,为数字策展实践操作提供案例借鉴。

然而,当前数字策展研究更偏重于“怎么做”的技术性讨论,对“为何做”的价值追问相对薄弱,关于数字策展“是什么”(核心要素与边界范围)以及“为什么”(历史逻辑与功能逻辑)的基础性理论探讨亦显不足。这种理论建构的滞后性导致其难以充分发挥对实践的引领与规范效能,致使实践过程中频繁陷入方向模糊、标准缺失的困境。从发展现状看,数字策展在应用实践(applied practice)维度已逐渐融入部分博物馆的核心业务架构,但与之适配的应用理论(applied theory)与应用知识(applied knowledge)体系的构建仍存在明显落差。特别是由于缺乏精准、统一的概念界定,数字策展的理论研究明显滞后于技术创新速度,这种失衡状态亟待改变。

基于前述情况,笔者认为构建系统化的理论框架是破解博物馆数字策展实践困境的学理前提。这一框架需包含三大支柱:第一,本体论认知。通过精准界定数字策展的内涵本质,明确其价值导向与实践边界,为操作规范提供理论基础;第二,发生学阐释。梳理历史演进脉络,揭示技术迭代与文化诉求共同驱动的演进规律,为创新路径提供经验参照;第三,方法论与价值论批判。辩证剖析数字策展的实践模式、基本特征、优势潜能与内生局限,为可持续发展规划科学路径。本文尝试从基本内涵界定、历史脉络梳理、模式特征提炼和优劣势界定等视角出发,综合运用历史分析、比较研究等方法,对博物馆数字策展的脉络、内涵与特点展开深入探究,以期完善现有理论研究体系,推动博物馆数字策展实践与理论的协同进化。

二 词源及内涵:跨学科视野的“数字策展”

(一)“策展”概念的词源学演进

从历史溯源来看,“策展”一词与“curation”彼此关联。与策展有关的行为、职责是“curatorship”,实施策展行为的人是“curator”,策展动作是“to curate”。“策展”概念的语义根系深植于古拉丁语的双重源流。其一,以古罗马关心之神“cūra”为源,并在罗马帝国时期发展出指向公共部门工作人员头衔“cūrātor”。此后,经历中世纪英语中表示宗教中的主教、牧师等对某一群体负有精神责任的神职人员“curator”,16、17世纪为贵族精英专门负责藏品管理的专业人员“curator”,发展至当前作为策展行为实施者的“curator”。这一脉络与管理职能、职责的变化演进密切相关,并在此基础上于1979年左右出现了动词“curate”。其二,以拉丁语“curare”为源,其意为“照料;照看”,并基于其动作名词“curationem”(小心照料,注意,管理)衍生出古法语“curacion”(治疗疾病),后出现在14世纪后期的中古英语中,为“curacioun”(疾病的治疗,恢复健康),1769年起形成了“管理,监护”之意。该脉络与具体实施行为的描述和内涵演变紧密联系。不难发现,“策展”这一语汇的原初语境与疾病改善、精神照护、粮食管理等有着密切的关联,是一种覆盖多个领域的、过程性、持续性的工作。20世纪中后期,随着博物馆学学科化进程加速,策展行为完成了从藏品保管向学术生产的范式转型,大学专业教育的制度化更推动其成为文化遗产阐释的核心方法论。

随着历史的发展,“curation”扩展到文化遗产、艺术学、新闻传播、信息资源管理乃至计算机科学等文化信息领域,其原始含义也在不同学科领域生根发芽,衍生出了各具学科特色的实践探索和理论总结。例如,在图书情报领域,指在数据产生之时就进行的对数据实现管理和促进数据利用的活动,以提升馆藏的可访问性和后台管理效力;新闻学领域则强调建立于素材收集、实施核查之上,将碎片化的新闻事实按照逻辑线聚合,实现分众化新闻生产中有价值的内容管理。乃至形形色色的个体也能够以多元的网络平台为中介,实现“策展”行为。譬如,个人通过各类社交媒体平台,成为自己生活经历的“策展人”,分享和组织照片、故事等个性化的内容创作。如今,“策展”(curation)已不仅仅是一个简单的名词或动词,而是一系列复杂的行为模式和实践策略的集合。尽管应用场景各异,但其核心始终围绕“保护/管理”(preserving)和“推广/增值”(prompting)的双重使命展开。这种跨学科共性表明:无论载体是“实体文物”还是“数字比特”,策展的本质任务始终是对文化生产资料的系统性组织与创造性转化,通过筛选、关联与阐释构建有意义的知识体验。

(二)“数字策展”内涵界定

21世纪初,互联网技术的指数级增长与信息技术革命的深度渗透使数据资源成为学术研究与日常生活的核心要素。面对数字信息的爆炸式增长及其保存、管理与再利用的迫切需求,各学科领域开始系统性地探索数字资源的治理之道。在此背景下,“数字策展”(digital curation)概念应运而生,它不仅继承了传统策展的核心任务,又将实践场域拓展至数字化环境,强调通过专业技术手段实现数字信息资源的安全性保障、科学性管理与可及性优化。

作为文化遗产领域的核心实践者,图书馆、档案馆、博物馆等成为数字策展理论建构的先行者。国际学界于2001年首次提出“digital curation”术语,经过五年理论沉淀,在2006年形成明确定义,并发布具有里程碑意义的“数字策展生命周期模型”(Digital Curation Lifecycle Model)。该模型系统规划了数字资源从创建、评估、选择到长期保存的全流程管理框架,其核心价值在于确保数字资源在技术迭代中的持续可用性与知识再生产潜力。

中国学界对该概念的引入与本土化诠释始于2014年。信息科学研究者将其译为“在数字研究相关的整个生命周期中对数据维护、保存和增加价值的过程”,同时注意到其与“数据策展”(Data Curation)概念的亲缘性——二者均强调对数字信息资源的系统性规划。尽管存在“数据策管”“数字管护”等译法争议,但张智雄、张斌等指出:“数字策展”译名最能体现“curation”概念从实体管理向数字治理的范式延续性,同时契合中文语境中的专业认知习惯。

回溯策展概念的词源脉络,结合跨学科实践特征,本文将“数字策展”界定为:在数字媒介构建的虚拟环境中,通过融合信息科学技术与文化遗产管理理论,对多模态数字信息资源实施专业化保护、管理与增值的持续性专业实践。其核心目标在于构建动态适应技术变革的数字生态系统,使文化遗产信息在虚拟空间中维持可解析性、可交互性与可延展性。

具体至博物馆领域,数字策展呈现出区别于图书馆、档案馆的独特属性。作为以“物”为核心的机构,博物馆的策展行为始终围绕实物阐释展开。这种特殊性使得博物馆数字策展必须直面双重挑战:既要解决文物多模态数据(包括形态、材质、工艺等)的标准化建构难题,又需在数字展示开放过程中平衡学术严谨性与公众可读性。正是这样的双重属性,使得博物馆数字策展的历史演进必然遵循“从数据开放奠基到数字展示创新”的实践逻辑,而这一进程的具体展开,则需置于技术迭代与文化诉求的动态平衡中加以考察。

三 博物馆数字策展发展历程:从“数据开放”到“数字展示”

博物馆视野下的“数字策展”可围绕“curation”这一行为分为“资源保存与管理”和“资源可及性提升”两个层面。前者为藏品资源的数字化建设和平台管理建设,即“data curation”(数据管理),其重点在“管”,是博物馆数字策展得以开展的前提和基础;后者聚焦藏品数字资源的展览建设,即“digital exhibition making”(数字展览制作),侧重“策”,通过数字技术辅助,致力于文物藏品资源的创造性转化与传播,使其价值增值。二者相互依存的技术哲学,贯穿于博物馆数字化发展的全过程,可大致归纳为以下几个发展阶段。

1.思想萌芽期(20世纪50年代至80年代)

数字策展的思想源流可追溯至前互联网时代的技术乌托邦构想。法国作家安德烈·马尔罗(André Malraux)在《无墙的博物馆》(Museum without Walls)中提出的“想象博物馆”概念,预言了技术对物理空间限制的突破;同时,计算机先驱泰德·尼尔森(Theodor Holm Nelson)发展的“超文本”理论,为文化遗产的数字化关联提供了方法论原型。这些早期思想实验虽未形成具体技术方案,却为数字策展概念的生成、发展、实践奠定了思想的基础。

2.数字奠基期(20世纪90年代)

随着计算机技术的普及和博物馆公众服务理念的进一步更新,博物馆开始系统推进藏品数字化进程。基于这一前提,作为博物馆数字策展整体建设基础的“data curation”在20世纪末开始出现。其中以大英博物馆于20世纪90年代开始投资的文物数字化项目和盖蒂研究所赞助的“可以在校园网络上分享数字博物馆图像及信息以用于教育”的“博物馆教育场所许可计划”(MESL)为代表。此阶段的技术应用呈现两大特征:其一,数字化成果主要服务于馆内学术研究与基础业务;其二,公众可及性作为新兴命题开始进入实践视野,为后续的展示创新埋下伏笔。

3.展示转型期(21世纪初)

跨入新世纪,网络技术的突破催生了数字策展的范式跃迁。21世纪初,国际博物馆行业开始积极探索网络技术在博物馆展示传播中的应用。这一阶段开始,博物馆数字策展过程由“data curation”向“digital exhibition making”转化。1999年“Always Ibizaand Formentera”云展览的诞生,其展示形式是静态呈现博物馆的文本和照片,标志着静态数字线上展示的起步;次年,“AUREUM OPUS”线上展览更是突破物理时空限制,打破了云展览作为线下临时展览的替代品原则,开始作为独立的形态面向所有网络用户开放,开创独立数字展览形态。此阶段的技术逻辑呈现双重转向:在工具层面,Flash、HTML等技术实现从数据存储向可视化叙事的跨越;在理念层面,数字展览从“线下附属品”升格为自主的文化传播载体。

4.技术融合期(21世纪前20年)

随着成像技术、Web3D、WebGL、知识图谱等技术的成熟,数字展览、云展览、虚拟展览等展览形态作为“digital exhibition making”的可视化成果,其类型、表现、技术都得到了拓展,成为融合真实与虚拟、交互与参与的数字产品,通过开放、生长、共创的数字内容拓宽数字策展的形式与边界,数字策展进入多维叙事阶段。2009年在维多利亚与阿尔伯特博物馆展出的“巴洛克1620-1800:华丽时代的风格”(Baroque 1620-1800: Style in the Age of Magnificence)开设了基于地图标记和共享的在线互动项目“全球互动的巴洛克”(Global Interactive Baroque),鼓励观众添加、共享他们自己的巴洛克图像,将观众转化为文化叙事的共建者。谷歌艺术与文化(Google Arts & Culture)平台在2018年打造的“遇见维米尔”(Meet Vermeer)虚拟展,则通过7个国家18个博物馆艺术作品的跨机构聚合,重新定义经典艺术的数字阐释标准。这一时期的核心突破在于:数字技术从展示工具进化为意义生产的中介,推动博物馆从“知识权威”向“文化共创平台”转型。

5.生态重构期(2020年至今)

随着全球技术革命的继续深化,数字策展生态加速演化。这一时期,部分博物馆借助大数据和知识图谱等技术,打造出涵盖藏品多媒体展示和数字人文可视化呈现的云展览。如大英博物馆的“世界博物馆”(The Museum of the World)运用时空可视化技术,解构传统线性叙事逻辑。部分博物馆开始探索如何在观众交互性和可及性方面改进,将技术、设计等独特方法融入展览的可视化故事中。如盖蒂别墅博物馆“重现波斯波利斯”展(Persepolis Reimagined),观众可以在数字再现的都城里滚动浏览宫殿、万国门等建筑。技术赋能使数字展览突破“替代性传播”的初级阶段,发展为融合学术研究、公众教育与文化创新的复合生态系统。

总之,相较于欧美国家的技术原生发展,中国博物馆数字策展呈现独特的“双轨并行”特征,既在补足“技术融合期”(21世纪前20年)的基础建设,又同步参与“生态重构期”(2020年至今)的创新探索。一方面,故宫博物院、上海博物馆、南京博物院等一批具有较强的科研实力与技术基础的大型博物馆通过基础数据库建设探索博物馆信息化基础建设。例如,1999年底开始,故宫博物院开始建立起存有10万余张影像数据的数据库,并于2001年7月开通了“数字故宫”网站。另一方面,以中国丝绸博物馆、浙江省博物馆等为代表的一批机构基于众筹众创、共建共享的运营思维,发挥藏品数字资源的独特优势,开发“参与式数字策展”等新模式,这类实践与国际“生态重构期”的前沿探索同步。这种“基础建设”与“应用创新”的同步推进,塑造出具有中国特色的数字策展方法论。

纵观数字策展七十余年的演进轨迹,其本质始终呼应着“curation”词源中“照护管理”与“推广增值”的双重基因——在博物馆语境下,这体现为对文化遗产的数字化生存与价值再生的系统性实践。基于前文历史考辨,可将博物馆数字策展(museum digital curation)界定为:以文物藏品资源知识生产、信息增值和公众服务为目标,基于数字化形态的工作平台与藏品信息进行主题构建、资源选取、规划组织、展示呈现的文化遗产信息资源管理与展示的系列专业实践。线下展览的数字媒体项目,云展览、数字展览等依托线上平台媒介的展览类型是其实践产出对象。此界定既回应了前文揭示的“数据开放-数字展示”演进逻辑,也为后文探讨其特征模式提供了分析框架。

四 博物馆数字策展的实践模式:增强、重构与共创

数字策展的实践模式分化,本质上是数字技术介入程度差异的具象化呈现。接下来笔者将从两个维度建立分析坐标系:介入深度(技术对内容生产的重构层级)与介入广度(技术覆盖的策展环节比例),考量数字技术如何影响展览的内容表达和知识建构,并评估其在虚实展览空间中的增益效果。根据这一标准,将数字策展的实践类型分为以下三种模式。

1.增强型融合模式:实体空间的数字叙事

该模式以物理展厅为根基,通过数字技术构建信息增强层,形成“实物本体-数字阐释”的双重叙事结构。其核心特征在于保持实体展品的物质在场性,同时拓展线性叙事的时空维度。以南京德基艺术博物馆“金陵图数字艺术展”〔图一〕为例。该展览立足实物本体的文化价值挖掘,基于清代冯宁《仿杨大章画〈宋院本金陵图〉》的市井叙事特质,确立“入画漫游”的核心概念,将宋代金陵的城市肌理解构为商贸、民俗、建筑等主题模块。在设计上构建“数字-实物”的互补表达系统,实体展陈展出画作复制本及“竹丝扇”等文物元素,数字层则通过UWB定位系统与Unity引擎开发动态叙事程序,使观众移动轨迹触发对应场景(如行至码头区域激活漕运动画)。在展览体验设计上,策展团队建立“角色代理”机制,创造“风流才子”等虚拟导览员,通过对话交互将观众身份从旁观者转化为画中旅人。通过实物展品与数字叙事的呼应,在虚实间建构、深化观众对宋代金陵城市生活及其相关文化的认知。

图一 南京德基艺术博物馆的“金陵图数字艺术展” 作者摄

2.重构型呈现模式:数据关联的知识生产

该模式完全依托数字平台建构展览形态,其本质是通过数据关联重构知识生产逻辑。其核心在于通过信息技术对多源的信息及数据集依据其中变量间存在的某种关系或联系进行多维度整合、组合、建构,以揭示文物或展品间的内在联系。相较于传统的静态展示方式而言,这一模式的优势在于,将机器学习、自然语言处理等先进技术手段用于解析元数据、基本信息、解释性信息以及关联性信息,其知识生产效率更高、信息延伸维度更广。从参与广度上看,该模式几乎覆盖了整个展览生命周期的所有环节,包括但不限于内容策划、视觉设计、技术实现及后期维护。就参与深度而言,这一模式强调的是深入挖掘数据背后的故事,并将其转化为易于理解和接受的形式传递给观众。德国巴登州立博物馆(Badisches Landesmuseum)的xCurator项目〔图二〕彰显了重构型呈现模式的革新价值。该项目以十万余件数字藏品为基础架构,其中既包含巴登州立博物馆经AI增强的五万件数字副本,也整合阿拉德·皮尔森博物馆(Allard Pierson Museum)三万件关联开放数据,构建起跨机构的文化数据生态。其技术内核体现为多维智能系统的协同运作:通过计算机视觉技术解构藏品图像元素,运用CLIP嵌入模型识别纹饰风格与色彩谱系,借助弹性搜索引擎建立跨媒介关联网络。策展人可自主组合具有时空张力的文物组群,撰写个性化阐释文本,甚至通过大型语言模型生成展览叙事框架。

图二 德国巴登州立博物馆(Badisches Landesmuseum)xCurator项目

采自xCurator官网

3.共创型生产模式:参与式文化的意义构建

该模式通过技术赋权重构策展生产关系,其本质是博物馆从“文化权威”向“公共论坛”的角色转型。这种模式突破了实地策展人单一的策展思路,融合了众包(crowdsourcing)和社区参与(community engagement)的理念,鼓励公众、艺术家、专家等不同背景的人群共同参与到展览的信息管理、策划、创作和推广过程中。其特点在于融合了社会参与和技术驱动的新型策展方式,不仅改变了博物馆展览的传统制作流程,而且重新定义了观众与展品之间的关系。在这种模式下,策展不再局限于少数专业人士的工作范畴,而是成为了一个开放、互动且持续更新的过程。

中国丝绸博物馆发起的“丝绸之路数字博物馆”(Silk Road Online Museum, 简称SROM)是一个典型的例子。它汇聚了丝绸之路沿线超过50家博物馆的数千件藏品数字资源,通过举办“丝绸之路”相关主题的“云上策展大赛”〔图三〕,吸引了来自世界各地的文化爱好者参与其中。参赛者不限于专业策展人员,还囊括了学生、文博爱好者等非专业人士。在参与广度上,观众完成了策展主体跨越地域限制,搭建了社会化协作平台。在参与深度上,观众完成了从被动观看到主动创造的转变。在SROM平台上,参与者不仅仅是信息的消费者,更是内容的生产者。借助虚拟策展工具系统,个人或小组可以注册账号,选择藏品资源素材和虚拟展厅布展素材,从而基于特定主题创建小型线上展览。这些展览可直接嵌入SROM的主界面中,供其他用户浏览和评价。

图三 丝绸之路云上策展大赛 采自活动官网

总体而言,数字策展的三种模式构成连续的技术介入谱系:从实体空间的数字增强,到虚拟展览的独立建构,最终指向参与式文化生态的形成。这种演进既延续了博物馆“以物证史”的专业传统,又回应了数字时代知识普及的迫切需求,在守护文化本真性与拓展公共参与性之间探寻新的平衡点。

(一)博物馆数字策展的特征及优势

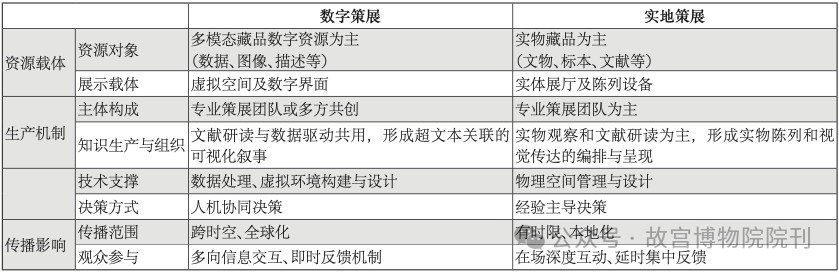

数字技术的介入重构了策展的实践逻辑,在资源载体、生产机制和传播影响三个维度形成与实地策展的差异化特征体系[表一]。这种差异本质上是“数字媒介性”对博物馆传统工作范式的系统性改造。

表一 数字策展和实地策展的比较

在对象与载体层面,数字策展呈现出“数据化重构”的特征,以多模态数字资源为主体,涵盖藏品数据档案、三维扫描模型及元数据描述等数字化形态;实地策展则基于物理实物的物质属性,通过文物、标本等实体展品构建展览本体。展示载体的差异更为显著:数字策展依托虚拟空间与数字界面实现信息呈现;实地策展则依赖实体展厅的空间规划与陈列设备。

从生产过程机制维度观察,两类策展在主体构成、知识生产与组织、技术支撑及决策方式等层面存在本质区别,数字策展更多呈现出“开放化协作”的特点。在主体构成方面,数字策展趋向多元化,既保留专业策展团队的核心作用,又通过技术接口开放公众参与通道。实地策展一般多以专业团队为主导。在知识生产与组织层面,数字策展在继承文献和实物研究传统上,重视数据驱动的知识重构,通过信息重组、关联聚类等方式挖掘藏品之间的隐藏关联,最终构建超文本链接的可视化叙事网络;而实地策展以文献研读和实物观察为根基,遵循物理空间的物质性约束逻辑,通过实物组合与视觉编排传达展览主题。技术支撑体系的差异直接反映实践重心:数字策展侧重数据处理与虚拟环境建构,实地策展则聚焦展厅物理空间的管理优化。最后,在决策方式层面,数字策展通过人机协同机制,策展人把控方向,计算机分析提供辅助支持。实体策展则延续经验主导模式,高度依赖策展人的知识储备与主观判断。

在结果导向上,两类策展的传播特性呈现互补态势,数字策展更多体现为“多向化延伸”的特点。就传播范围而言,数字策展依托虚拟空间的技术延展性,实现展览内容的全球化覆盖与持续性访问;实地策展则通过物理空间的在地化服务,构建区域文化辐射节点,其传播效能受展厅容量与展期限制。在观众参与层面,数字策展借助实时评论、虚拟导览等交互工具,形成多向度的即时反馈循环;实地策展则通过实物观察、导览讲解等在场互动,塑造深度沉浸的认知场域。

上述结构性特征可以转化为三个层面的创新优势:

第一,资源利用的多元重组优势。这一优势主要作用于基于藏品研究的展览构思与阐释,属于展览建构环节,尤其体现在通过技术路径实现内容的多元化组织。数字策展通过解构物理实体层与信息层,构建起动态的知识重组系统。数字化技术将藏品信息转化为可计算的关联网络,使策展人能够突破物理限制,在虚拟空间重构多维阐释框架。例如大都会艺术博物馆与荷兰国立博物馆研发的MosAlc策展系统,利用机器学习和图像聚类算法对图像进行配对,通过卷积神经网络(CNN)提取色彩、纹理等高维特征,结合“条件KNN树”算法,帮助策展人快速识别图像的主体,分辨作品中的地点、人物、风格及时间段等信息,对数据进行更广泛的信息聚类和更深层次的语义挖掘,获得传统方法难以发现的细节。这种重组机制具备持续进化的能力,可融合新研究成果与观众反馈,实现展览内容的动态调适。

第二,信息呈现的延展性与交互性优势。信息呈现的延展性与交互性优势主要体现在展览形成后面向观众的知识建构与传播环节。数字策展通过媒介融合重构了知识传播的维度,在信息密度与认知深度之间建立动态平衡。在数字策展中,信息不仅通过展品标签、解说词等展览的必要组成部分传达,还通过融合了视频、音频、VR/AR、交互设备等多种媒介的多维度信息展示建立展品之间的深层关联,提供丰富的背景资料和相关知识,从而实现更广泛的知识表达。这种基于复合载体的信息呈现形式打破了传统静态单一类型载体的局限,使得展览内容可以在不同层次和角度上被解读和呈现。这样一来不仅扩展了信息容量,更通过交互设计激活观众的阐释主体性,使知识建构从被动接收转向主动探索。

第三,文化传播的分布式参与优势。这一优势主要体现在展览中后期的影响深化和长尾效应的实现方面。数字策展重构了文化传播的权力结构,通过技术赋权构建起多中心参与的生态系统。这种分布式参与机制突破传统博物馆的单向传播模式,在空间、主体、过程三个维度实现根本性转变。在空间维度,数字平台消解物理边界的区隔,构建起“全球-地方”双向渗透的传播网络。在主体维度,策展权威从机构垄断转向多元共建。公众通过数字注释、社交分享、协作策展等途径介入意义生产,形成专业话语与大众阐释的对话空间。在过程维度,数字媒介延展文化传播的生命周期。展览不再受制于展期约束,通过持续的内容增殖形成文化记忆的活态传承。这种分布式参与机制催生了新型文化生产关系:观众既是内容消费者也是价值创造者,博物馆则转型为文化生态的孵化平台。数字策展将离散的个体参与转化为集体智慧,在保持学术严谨性的同时,培育出更具包容性的公共文化空间。

(二)博物馆数字策展的局限

博物馆数字策展的局限性根植于技术媒介的本质属性,这些特性作为数字化的内生性约束,难以通过技术迭代或方法优化彻底消解,具体表现在实物信息、知识传播、文化空间三个维度。

第一,实物信息表达的“存在性缺失”。博物馆数字策展的过程是以博物馆“物”为原型的提炼与再建构,博物馆“物”所承载的历史、文化、情感等内容很难被完全量化或编码为数据,而且数据化呈现的是“符号化”的现实,永远无法完全再现“存在本身”。那些只有在实物面前才能感受到的独特品质——物质性、空间感、触觉等,以及由现场环境所带来的不可复制的情感冲击力始终是数字策展及其结果呈现所欠缺的。这些都是超越符号层面的存在,是数字化媒介难以企及的真实世界的一部分。

第二,知识传播过程的“经验性断裂”。尽管数字策展可以解决知识传递与文化传播中的“距离”问题,但是,数字策展永远无法解决“直接经验”的缺失。数字展览的交互设计通过点击、滑动等标准化操作,将复杂的文化认知过程压缩为界面化操作指令,观众与展品的互动被预设为有限的技术响应路径,失去实地策展中“驻足凝视-移步换景-沉思回味”的认知节奏,甚至导致数字展览更易陷入“信息过载-认知浅表化”的悖论。无论是人与物之间那种直面的、亲密的接触,还是人与人之间即时的、非言语的互动,都是数字世界中难以模拟的真实经历。这种直接经验对于构建个人对世界的深层次认知至关重要,是任何技术手段都无法替代的。

第三,博物馆文化空间的“仪式性消解”。数字策展(尤其重构型与共创型模式)在拓展传播范围的同时,或许将消解博物馆作为“第三空间”的社交赋能价值。线下展览通过空间叙事、群体行为、环境氛围、延伸消费等构建起集体文化仪式,但是这种具身化的集体经验,在数字界面中被解构为可缩放、可跳转的信息单元,观众接触的实为经过策展人预设框架、技术逻辑、平台规则等多重过滤的“文化仿真物”,实体空间中陌生人间的眼神交汇、即兴对话等弱连接社交行为,在虚拟界面退化为点赞/评论的程式化互动,这可能会潜在影响博物馆作为公共文化机构的培育社会凝聚力的功能。

(三)博物馆数字策展面对的挑战

在博物馆数字化转型进程中,数字策展也将会引发一些实践性矛盾,这些问题虽具有可调节性,但需通过策略调适、技术创新与制度重构予以应对。这些挑战可能集中体现于价值定位、工作机制、发展格局、数字伦理等层面。

第一,价值定位的认知争议挑战。数字策展往往基于数字化之后的“物”,是数码物,是物的备份。然而,这种基于数字备份的展示方式与博物馆长期以来重视“实物”真实性和实在性的核心理念存在一定的冲突。因此,如何在数字展示的便捷性与实物展览的权威性和真实感之间取得平衡,避免数字展览完全取代或削弱实物的重要性,是博物馆必须面对的重要议题。

第二,工作机制的系统性重构挑战。当资源载体、生产机制都发生改变时,数字化转型将倒逼博物馆重塑工作流程。博物馆可能需要在传统收藏、保管、展示等职能的基础上,构建起区别于以往的数字策展机制,还需在组织架构、工作流程、人员培训和法律政策方面进行全面的系统性调整。如何在保障数据安全和隐私的前提下,实现数据的高效流动与利用,以及如何在数字化转型中维持博物馆的公共性和教育性,都是数字策展所带来的机制性挑战,亟需深入探讨和应对。

第三,发展格局的生态失衡挑战。数据驱动的数字策展需要强大的技术支持,包括但不限于数据分析软件、云计算平台等。大型博物馆通常具备充足的资金、技术和人力资源,信息化和数据化基础更好,也更容易采用最新技术打造出令人震撼的数字展览,而中小博物馆则因资源有限,难以承担高昂的数字化成本,导致在数字内容的丰富性、互动性和创新性上无法与大型博物馆抗衡。对于中小型博物馆而言,这不仅是初期建设阶段的成本问题,更是长期运营中的经济负担。这种“数字不平等”不仅可能扩大不同规模博物馆之间的观众流量差距,还可能削弱中小博物馆的竞争力和文化影响力。这一问题关系到博物馆长远发展格局,也需要引起高度重视。

第四,数字伦理的治理缺位挑战。数字策展在技术赋能的同时,可能会引发新的伦理风险,尤其是在知识产权争议、文化表征异化等方面。文物数字副本的跨平台流动将引发权属争议,基于参与式数字策展的用户生成内容可能会存在版权归属模糊问题。更隐蔽的风险在于技术中介的文化误读。由于数据标注和分析依赖于由人类基于特定目标和假设设计的算法,数字策展的阐释过程不可避免地带有设计者的主观意图或偏见,这可能导致对某些民族或某段历史的曲解或误读。

本文从学理出发关照实践,尝试从纷繁的数字策展实践中抽丝剥茧,以博物馆学科范式为根基,从理论建构、实践发展、批判反思等维度,梳理剖析博物馆数字策展的词源、概念、基本发展历程及其特点,以及优劣势等基础性问题,旨在推动学界对博物馆数字策展理论机制的讨论与建构。展望未来,博物馆数字策展需在技术跃进中保持稳定,建立基于博物馆高质量发展需求的数字策展理论与实践框架,平衡数字工具的便捷性与实物本体的权威性,构建虚实互鉴的新型文化阐释体系。唯有如此,数字策展方能真正实现在研究、路径和方法方面的转型提优,在虚实共生中延续人类文明的集体记忆。