王湘栗 曾晨茹:西去法国之狩猎采集部落实验行

受法国国家科学研究中心(CNRS)UMR7041 ArScAn实验室AnTET研究团队邀请,2024年5月26日—6月2日,我们与导师李英华教授前往法国参加了为期一周的史前工具实验考古工作坊,随后与David H é risson研究员一同参观了法国北部的考古遗址和博物馆。受巴黎第十大学Eric Boëda院士邀请,还参观了法国南部Fontde-Gaume洞穴岩画以及法国国家史前博物馆(Mus é e National de Pr é histoire)。

举办此次工作坊的区域

守望相助,“狩猎采集部落”

此次工作坊在Arkéos博物馆内重建的葡萄牙工匠区举行,5个工作组各自搭起帐篷,开展不同类别的工具实验研究。各个工作组之间紧密相关,如同生活在史前时代的一个紧密配合的狩猎采集部落:打制的勒瓦娄哇(Levallois)石片用作处理动物骨肉,砸碎的骨片来加工制作精致的石器,其中的骨髓还可以为生产黏合剂的火堆助添火力,精美的石器又被装柄使用。

寻脂(La quete du gras)该小组的目的是复原各种骨骼的破裂方式,以获得旧石器时代中期的骨髓和骨制工具的毛坯。在众人的努力下,数十根骨头被劈裂,现场处理后被带回实验室分析。部分骨坯被Marie-Pauline Vignes带领的小组回收后用于制作复合工具。我们参与了计数工作,也十分好奇石锤使用多少次可以将如此厚重的肢骨破裂。

进行刮骨膜工作时,起初工作组负责人给我们1件长约8厘米的燧石石片,使用时运动方向为从身体一侧推向外侧,操作时对肢骨表面进行清洗,清洗后骨膜刮取效率有了一定提升,但总体效率并不高。当石片磨圆到不适宜使用后,选取大石片继续刮取骨膜,并将运动方向改为由外向内,石片刃缘与肢骨表面保持在30°—45°,大石片在这项工作中表现优异,很快骨膜基本被剔除干净,那件较薄的小石片则被用来处理极小面积的骨膜清理工作。

石刻寻踪(Sur la trace des pierres gravé es)该小组使用不同工具、不同姿势和不同雕刻载体,研究旧石器时代晚期的刻划艺术。负责人Nicolas Melard向我们展示了他的刻划工作,在一块事先涂抹了赭石的石灰岩板上,他使用刻划工具随手在表面刻出史前野牛的形象,刻划出的白色线条惟妙惟肖,他解释涂抹赭石是为了使刻划线条更清楚。这不禁让人思考,涂抹赭石的艺术品是否都具有仪式性行为,也许只是为了给画面上个底色。

刻划的野牛轮廓

四分五裂(Se fendre en quatre)该小组目的是通过观察工具与中间介质劈裂产生的痕迹,与考古出土的材料进行对比,以研究旧石器时代晚期的劈裂技术。小组负责人MargotDmery对动物骨骼和木材进行劈裂,用中间介质去除骨头或者木头的长段,而后这些材料被用于制作其他工具。

多样的工具原料( Silex taill é ou pierre taill é e? )非洲大陆的打制石器原料多样,除燧石外,砂岩、石灰石、石英甚至火成岩中都能找到可以作为工具的原料。负责人Sophie Cl é ment、Am é lie Da Costa与Louis De Weyer不使用岩性工具对一只死于动物园,并且冷冻多年的河马脚进行了切割,将河马趾骨加工为工具。剥下的河马皮被其他组的成员用装柄的勒瓦娄哇石片工具剔除脂肪,晒干后用作打石器的腿垫。

勒瓦娄哇的装柄与套筒工具(Manche, manchonet outil Levallois)旧石器时代中期并非所有工具都是拿在手里直接使用的,但是由于装柄或套筒的介质多为有机物,很难保存下来。小组成员工作时需用桦树焦油将燧石工具与手柄固定在一起,我们在河滩搭建砾石火塘,之后处理事先收集好的桦树皮,用烤“叫花鸡”的方式制备桦树焦油。与此同时,Daniele Aureli带我们去遗址公园后山采集新鲜荨麻以获取荨麻纤维,晾干后编成绑缚燧石工具的绳。整个过程十分有趣,我们在雨中编绳,时不时添一些柴火来维护炼制桦树焦油的火塘,这6天我们都在不停尝试各种炼制方法。

最后3天,我们也独立制作了复合工具,从打制矛头、锯木柄,到使用自己编织的荨麻绳将矛头安装在木柄上,最后在绳上涂抹桦树焦油加以固定。这对我们来说是一场全新的体验。

工作坊搭建在Ark é os遗址博物馆园区内,每天都会有游客与当地的学生团队来此参观。我们沉浸于打石器中,经常丝毫不知自己已被全面“包围”,抬头便能看见一群小朋友和家长露出好奇又疑惑的目光。李英华老师讲着流利的法语来“解围”,同时承担起公众考古的任务,向小朋友解释我们这一小组的主要工作,法国同事为我们记录下这一生动的场景。

冷暖环境变化:人类生存的温度映射

在工作坊期间,我们还参观了“尼安德特人变温暖了”(“N é andertal fait son chaud”)展览。展馆面积不大,向参观者展示法国东北部旧石器时代中期20万年期间尼安德特人与环境之间的关系,分为3个部分:第一部分侧重于尼安德特人的气候、地理和生活条件;第二部分带领参观者以游戏的方式探索各种环境科学,观众可以在观察和分析这些环境科学后,通过摆放操作台来解开谜题;第三部分是围绕这一主题的地区考古发现,包括考古发现的电影放映和专家访谈视频。

参观者通过了解法国北部的最新考古发现,认识到尼安德特人及其适应各种环境的能力。参观者穿越距今24万—4万年间的最后两个周期,包括两个间冰期和两个冰川期。David H é risson研究员作为策展人,向我们重点介绍了3个不同气候环境下的遗址。

间冰期下尼安德特人的屠宰场Bianche Saint-Vaast遗址位于法国北部加来海峡省,发现于1976年Sollac工厂扩建期间,随后进行了抢救性发掘,遗址性质为工具制造场和屠宰场,主要的考古层位出土2个完整尼安德特人的头骨化石、47155件燧石制品以及189760块动物骨头。展示了距今24万年的温带时期,石灰岩冲积层保存一系列沼泽地带特有的动植物遗存,河流沿岸是山羊牧场和草地。遗址先民在春秋两季猎杀驼鹿、熊和犀牛,以获取肉、骨髓、皮毛,用于屠宰活动的燧石工具大多是在现场用几种勒瓦娄哇石片制作的,数量成千上万。遗址内还出土了大量用于修饰燧石工具的骨质修理器(rechetoire)。

“尼安德特人变温暖了”展览海报

冰期—间冰期的“尼”与狸 河狸是国内遗址中比较少见的动物,这个展览比较有意思的是有古人类与河狸共同生活的展示。河狸有啃咬树木筑水坝的习性,是真正的“筑坝大师”,它们用门牙啃断树木,将粗枝插入河床,用细枝编织形成滤水层。Waziers遗址年代为距今14万—13万年,经历了冰川—温带的转变。遗址中发现了一处细长的树丛,有小河狸的骸骨。离该遗迹不远处发现了尼安德特人的遗物,并在河狸的头骨上发现了切割痕。

冰期的猎马人Havrincourt 遗址位于坎布雷拉(Cambrai)西南部,塞纳河北欧运河开挖前发现,遗址年代包括旧石器时代中期和旧石器时代晚期。展览现场展示了距今6.8万年的狩猎小屋,从痕迹学的角度来看,遗址的勒瓦娄哇石片被用作屠刀,石片附近只发现了腐蚀前的马牙,很可能是用来切割马匹的,遗址内重建了最后一次冰川期草原上狩猎马匹的场景。

展览出口设在Portus遗址公园内。Ark é os博物馆团队带我们参观了遗址公园,公园在一处中世纪遗址上重建,复原了当时的聚落,博物馆工作人员热情地为我们讲解并重现了房屋建造方式和先民生活情况。随着参观的结束,史前工具实验考古工作坊暂时告一段落,各个实验小组收获满满,返回各自的工作单位完成后续的数据整理,而我们则开始了从北至南穿越法国的参观之行。

参观 Portus 遗址公园 (D. Hérisson 摄)

演示房屋建造和维护方式

史前史的诞生地—索姆河谷

19世纪中叶,史前史作为一门科学诞生于阿比维尔和亚眠之间。自1863年雅克·布歇·德·佩尔蒂斯(Jacques Boucher de Perthes)在穆林—奎农(Moulin-Quignon)发现燧石雕刻器,到亚眠—勒南古尔(Amiens-Renancourt)出土迷人的维纳斯(Venuses),索姆河谷已成为史前考古的重要发源地。这里不仅是欧洲西北部最早的人类聚居地,也是研究过去一百万年气候变迁的特殊样本。从70万年前北欧最早的人类定居点遗迹,到7000年前农业出现之前狩猎采集人群的最后表现形式,索姆河谷因其有利于考古遗址保护的环境被誉为“另一个多尔多涅”。

“史前索姆河”展览海报

工作坊结束当天的傍晚,我们赶到索姆省(Somme)省会亚眠(Amiens)参观了圣阿舍尔遗址(Saint-Acheul),深入了解索姆河谷与阿舍利工业的过去,我们调侃来到这个遗址算是旧石器考古人的一种“朝圣”。1859年,雅克·布歇·德·佩瑟斯首先在这里发现了手斧,这些手斧通常体积较大,双面打制成卵形,1872年莫尔蒂耶(G.de Mortillet)将这类遗存命名为“阿舍利”。遗憾的是,由于当时学者出高价请工人寻找手斧,出现了工人仿制手斧以获取利益的情况,因此当时发现的手斧真假混杂,并且出土层位不明确。

6月3—4日,我们去往亚眠市中心,参观皮卡第博物馆(Mus é e de Picardie)和亚眠大教堂。皮卡第博物馆是法国最大的地区博物馆之一,成立于1802年,最初被命名为拿破仑博物馆(mus é e Napol é on),以纪念《亚眠和约》的签订。博物馆建筑本身建于1855—1867年,采用了第二帝国风格,藏品从史前时代一直延续到19世纪。

我们到时博物馆正在举办名为“史前索姆河—一个地区,我们的历史”(“La Somme des Pr é histoires—Un territoire,notre histoire”)的大型展览,展览从中世纪时期人们对史前文明的想象开始,主体部分是距今34万—1万年的古气候交替变化和主要遗存的陈列。

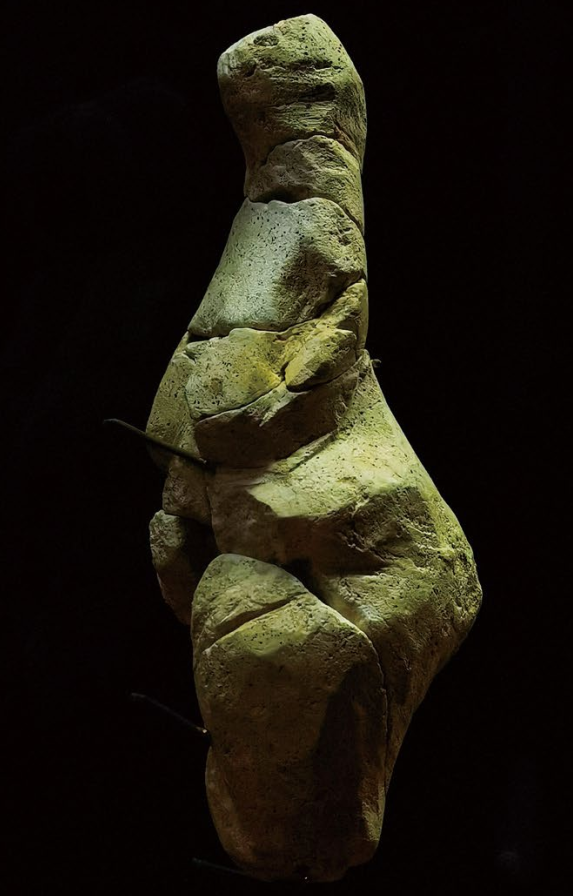

展览的亮点之一是亚眠—勒南古尔1号遗址(Le site d'Amiens-Renancourt 1)。遗址于1910年由维克多-康蒙(Victor Commont)发现,一个世纪后再次被发掘,是一处2.7万年前被遗弃的格拉维特人群的定居点。截至2023年,遗址共勘探180多平方米,收集了近10万件遗物,包括燧石石器、兽骨、骨头和猛犸象牙工具,以及罕见的“维纳斯”雕像。2014年以来,考古学家在此地发现了15尊类似雕像,这件法国史前“维纳斯女神”雕像出土时器身完全破碎,后经拼合修复,最终呈现出惟妙惟肖的女性形态。这些“维纳斯”雕像的发现,不仅丰富了法国北部的考古资料,还为理解格拉维特文化的传播和影响提供了新的视角。

皮卡第博物馆藏"维纳斯"雕像

穿越时空的笔触:人类文明的初绘

6月5日,我们离开法国北部,前往温暖热情的法国南部。在Boëda老师悉心安排下,我们于第二天参观了Mus é e National de Pr é histoire博物馆和Font-de-Gaume洞穴岩画。博物馆紧邻崖壁而建,面积不大的展厅中陈设了数量庞大的史前工具和艺术品。

Font-de-Gaume Cave是位于法国南部多尔多涅的一个洞穴遗址,因其内部保存了丰富的岩画而闻名世界,大多数岩画可以追溯到马格德林时期(距今1.6万—1.3万年间),有些年代可能更为久远。出于保护岩画的目的,法国的洞穴岩画遗址几乎不对外开放,Font-de-Gaume Cave是难得可以参观的遗址,参观人数受到严格控制。

看多了中国西南地区比较抽象的岩画,我们第一次直观地看到如此生动的艺术,红色、棕色和黑色野牛、马、猛犸象、驯鹿……它们静静待在岩壁上,却仿佛有着鲜活的生命。一只雄性鹿舔舐雌性鹿额头,洞穴的自然浮雕使鹿的眼睛有了立体效果,参观者仿佛能与其对视。有的画作覆盖在早期的画作上,可以清晰辨认出绘画者笔触。洞内亦有一些抽象符号和手印(还有洞熊的抓痕),有的手印“藏”得很好,仰着脖子目光去追着一只鹿或野牛,完全想不到腿边的岩壁上有几只手在和你“打招呼”。当你蹲下,向上打光才能看到它们,在最黑暗的地方,萌发了人类最原始的艺术。

法国之行对我们来说是将书本上平面、僵硬的知识以生动的形式呈现在我们眼前,真正的勒瓦娄哇石片、教科书式的阿舍利手斧、渴望了许久的燧石原料、活起来的野牛岩画……此次参观学习虽时间不长,但何尝又不是另一种记忆与技艺的延续。