崔轩 张光玮 邵磊:历史文化遗产旅游地无障碍环境建设的权衡思路——对日本经验的分析解读

历史文化遗产旅游地无障碍环境建设的权衡思路——对日本经验的分析解读

崔轩 张光玮 邵磊

摘要:提升面向公众开放的历史文化遗产地无障碍环境建设水平,是包容与公平的体现,也是老龄化趋势和开放入境游政策下无障碍利用者的需求。在历史文化遗产地进行无障碍建设工作需要兼顾“严格遵循历史文化遗产保护原则”和“尽量提升无障碍建设水平原则”,解决改造和保护之间的冲突性要求。在具体实践中,国际上无障碍工作推进较成熟的国家都给出了不同答案。其中日本制度设计中采用的两相权衡思路,在相关法规规定的义务要求、工作开展思路、改善手法以及推进机制上,具备“分等级、分范围、定制化,作为义务与不作为义务相协调”的特点,包括在无障碍环境建设和历史遗产保护两套法规体系中有所呼应地进行了规定,根据文化财的构成部分分范围应用不同的优先考虑事项和可采用的无障碍改善措施,在制定和践行长期保护利用规划的同时,按照符合每个项目独特性的定制化模式推进,借助恰当的契机开展无障碍化,并有着更严格的呈报审批行政管理要求。其做法可以为我国历史文化遗产无障碍环境建设工作提供借鉴。

关键词:历史文化遗产旅游地;无障碍环境建设;遗产保护与利用

推进文化遗产与旅游相融合,是历史文化遗产保护与利用的一个重要方面,越来越受到来自历史遗产保护、城乡规划、旅游研究领域学者的关注[1-4]。关于保护与更新的原则、强调历史文化遗产的社会和文化价值、警惕对其作为旅游资源价值的片面强调[5],以及包容与平等[6]都是其中的重要议题。但目前国内对其中一个重要议题——空间场所类历史建筑、历史庭园等无障碍环境建设问题的讨论仍有所欠缺。

在历史文化遗产旅游地中开展无障碍环境建设,是包容与平等的体现。历史文化遗产具有重要的历史、艺术、科学、社会和文化价值,对文化共同体意识的塑造具有重要意义,是增进民族自信与历史认知的重要源泉,应为包含儿童、老年人、残障人士等在内的所有人提供平等机会,游览、体验、参与历史文化遗产并从中获益,是无障碍环境权的体现,也是历史文化遗产作为公共财富社会价值的体现。

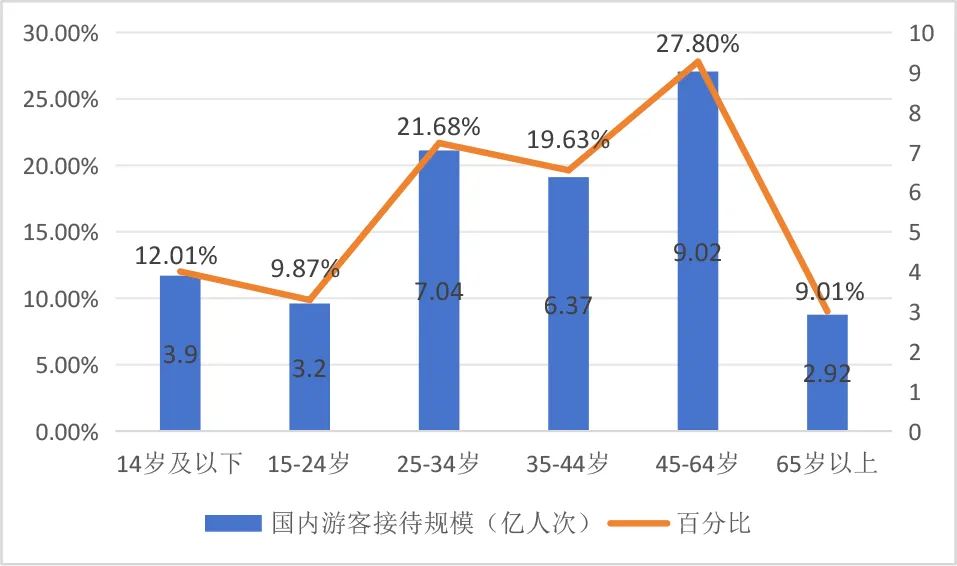

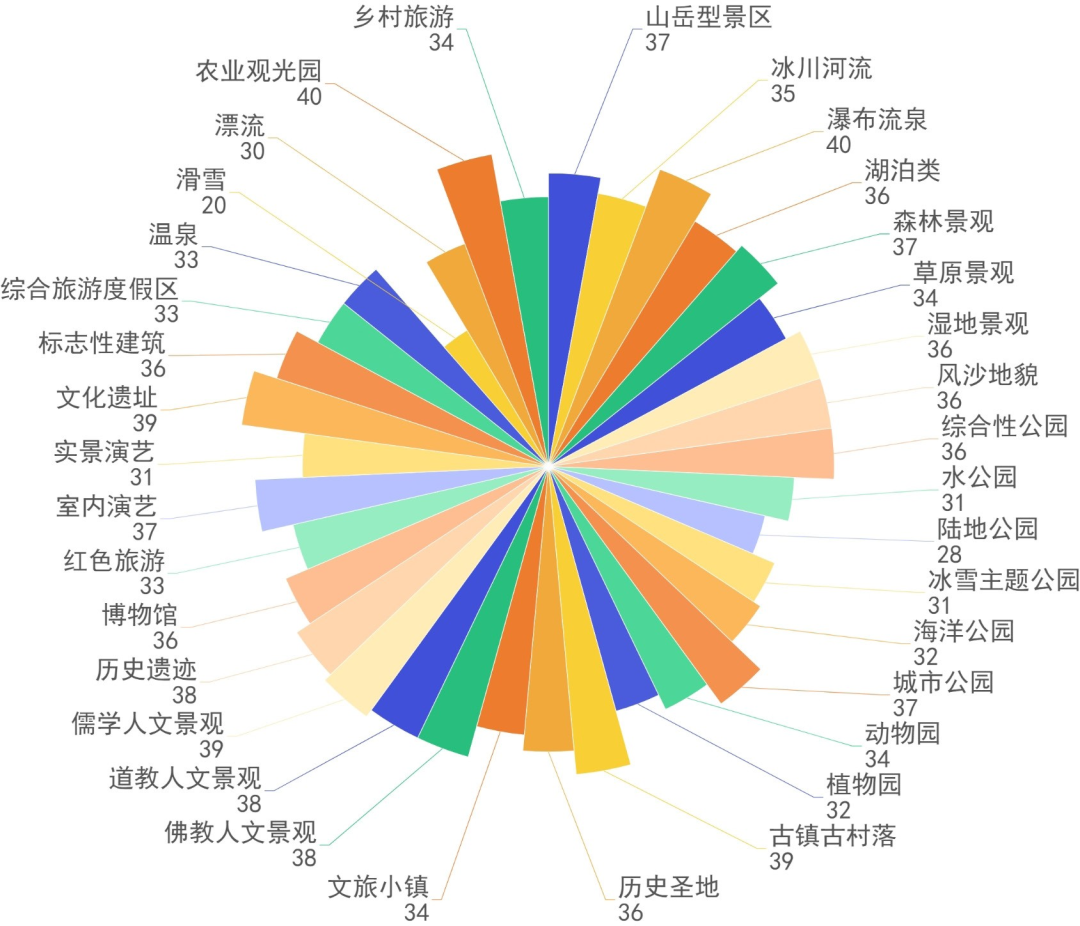

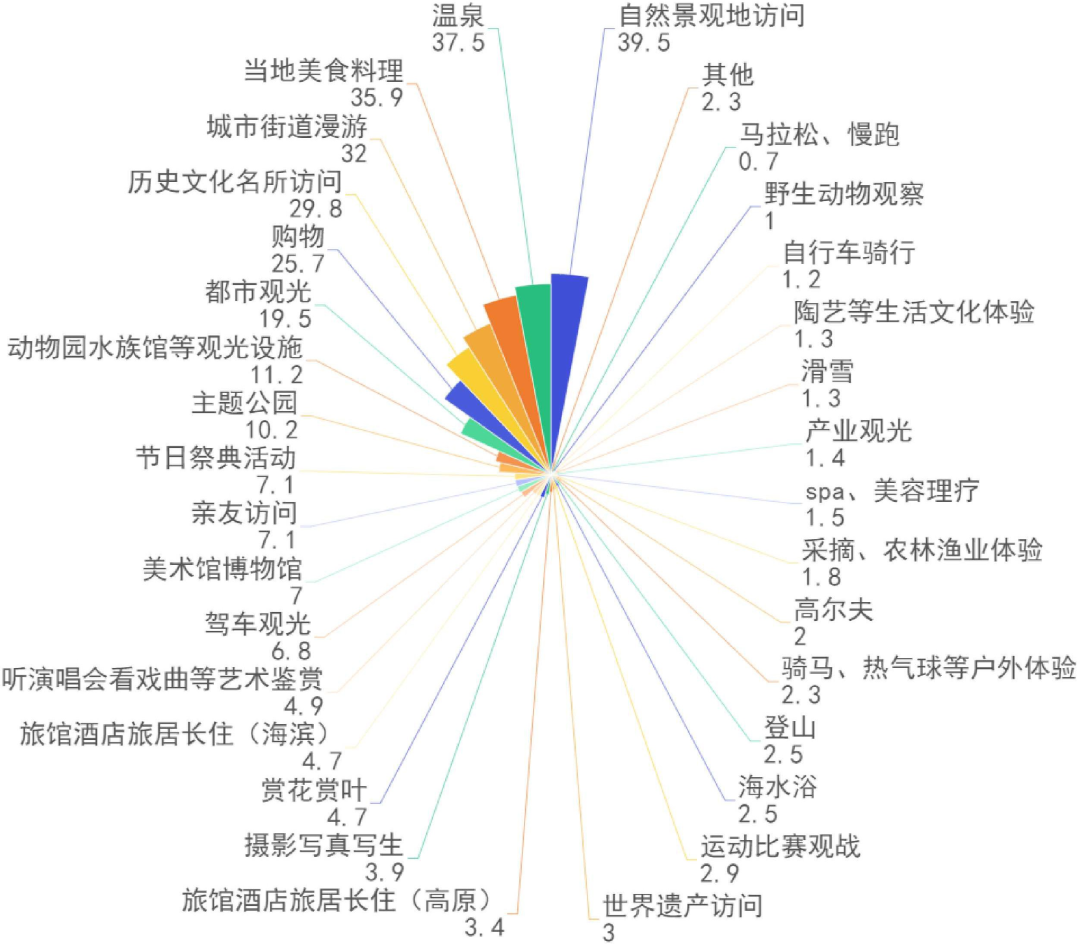

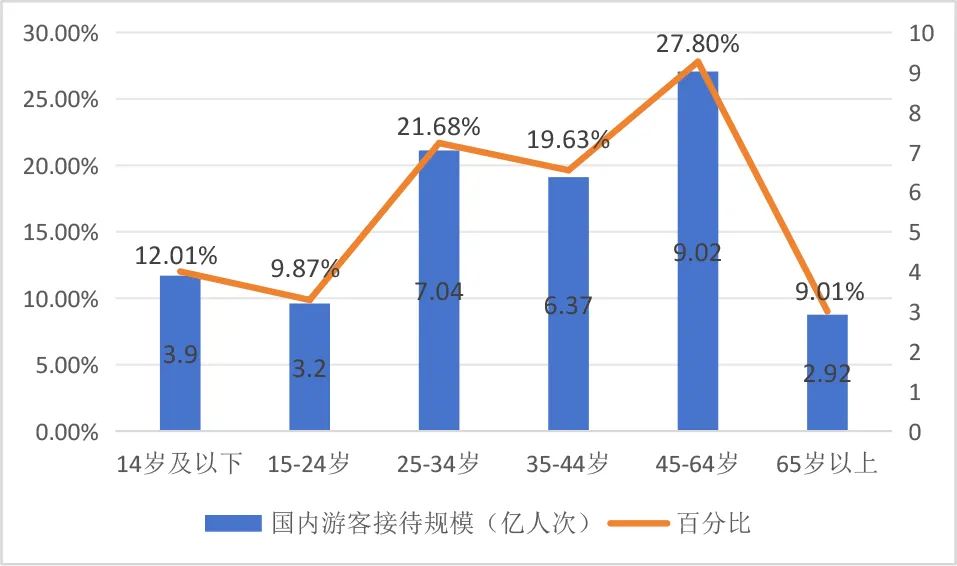

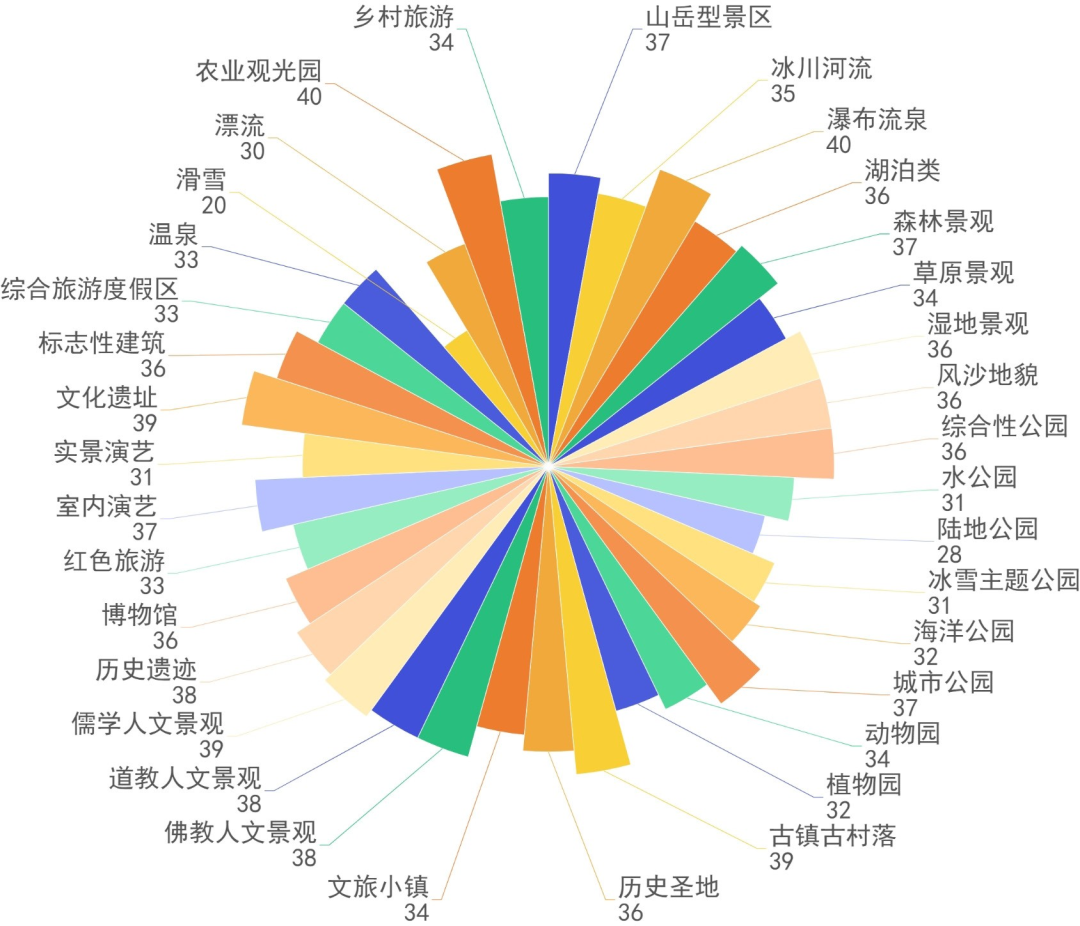

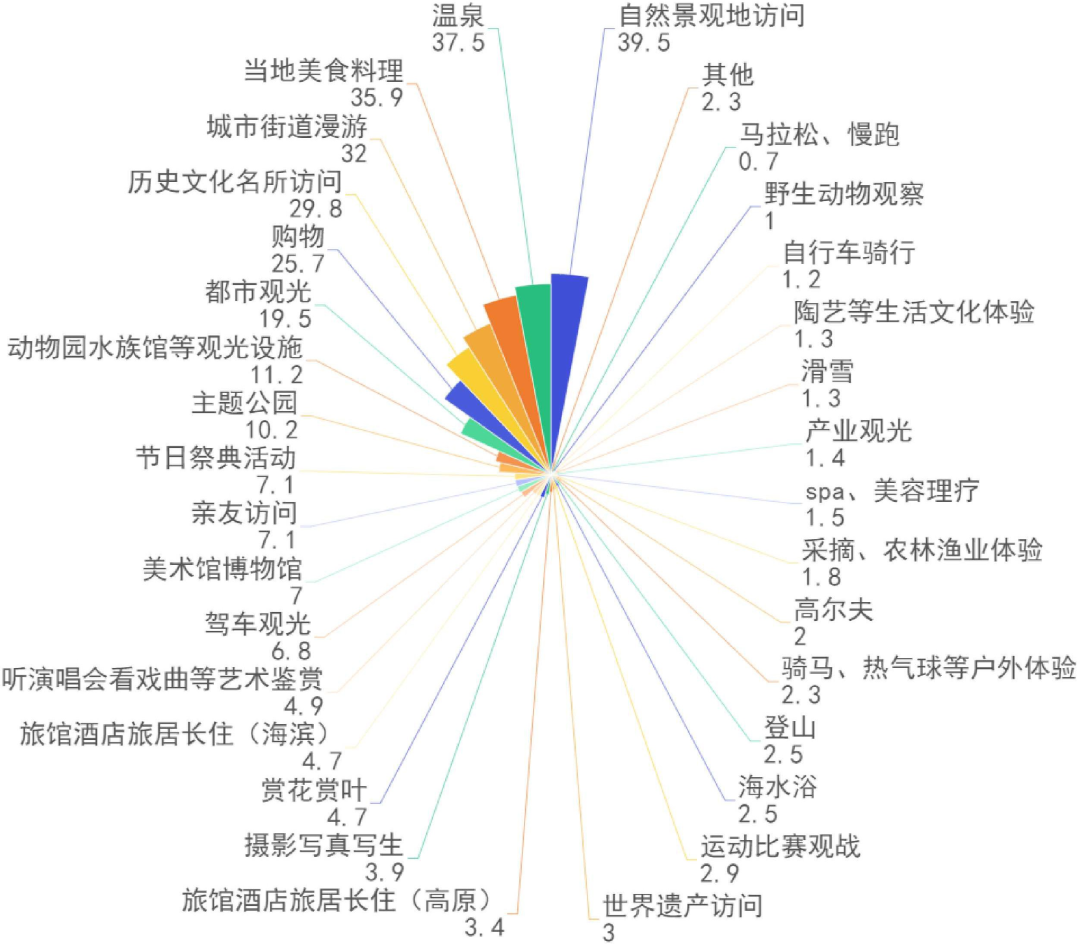

开展无障碍环境建设也是历史文化遗产旅游受众的需求。近年来“一老一小”成为我国国内旅游的重点,2021年45岁以上的中老年旅游者出游人次占国内旅游客源的36.81%(图1)。从不同类型景区来看,文化遗址、历史遗迹、宗教人文景观、古村镇类景区游客的平均年龄相对更高(图2)。参照老龄化程度比我国更高的日本的发展趋势,京都市2023年日本国内观光游客中60岁以上占比49.3%[7],2019年全日本国内游客中50岁以上游客也占到41.49%(图3),从参与目的地活动类型看,城市街道漫游、历史文化名所访问是除了自然景观和当地美食之外最主要的游览活动(图4)。可见,历史遗产地对应多样化人群需求的无障碍环境已成为必需。

图1 2021年我国国内游客年龄分布②

图2 2021年我国各类景区预约游客平均年龄(单位:岁)③

图3 2019年日本国内游客年龄分布④

图4 2019年日本游客旅行目的地参与的当地活动类型(多选,单位:%)⑤

近年我国在无障碍环境建设领域产生了一些优秀实践,如故宫博物院从2002年开始系统设置无障碍游览路线[8][9]、沿途卫生间无障碍改造、开展无障碍导览手语讲解等服务[10];苏州市在历史文化街区中体系化地开展无障碍环境建设[11]。但在无障碍环境建设和历史文化遗产保护两个领域的法律法规体系中,以及设施建设和遗产保护利用机制方面均未有明确规定,相关学术研究的成果也极少。黄怡等(2018)梳理了日本、印度、孟加拉国、中国的无障碍法规文件,介绍了各国已开展无障碍环境改造的遗产地案例[12];李建中(2017)介绍了美国历史建筑无障碍建设的思路和改造要点[13]。遗憾的是,对于法规标准的分析仍采用无障碍和遗产保护两相割裂、各成体系的视角。但他们都提到了本问题的关键,“在历史建筑的可进入性和保护之间必须作出一定的权衡”,“遗产地无障碍环境的问题首先是保持遗产地的原真性与获得可达性之间的平衡问题”。这也是日本、美国、英国等无障碍工作推进较成熟国家对此问题的一致认识。

二、历史文化遗产旅游地中开展无障碍环境建设的原则

相较于一般城市公共环境,在历史建筑、历史庭园等文化遗产旅游地中开展无障碍环境提升工作具有很强的特殊性,其主要命题和难点在于:一方面要遵循文化遗产的保护原则,另一方面要在开放的历史文化遗产部分遵循无障碍环境建设原则。但两者并不是相对立的,不应武断地认为无障碍环境建设一定会有损于历史遗迹。

历史建筑、庭园中的路线、出入口、步行道、车行路径、最佳景观点(如亭、廊、阳台)等,反映了建造时期的格局形制、设计意图和观赏方式,如为营造私家庭园的亲密感而设计的窄小入口、为体现建筑的等级而设置的高台基和门槛。建造时不会考虑到残障人士和轮椅、婴儿推车等公众参观游览的需求,所以当前许多向公众开放的历史建筑和庭园中游览路线不是无障碍的。在一般的建筑或景观绿化等建成环境中,可以通过履行无障碍设计规范要求,设置轮椅坡道、拓宽出入口宽度等,比较容易进行无障碍环境的改造提升。而历史文化遗产的多样性和独特性决定了其中的无障碍环境不可能是标准化的解决方案。

对历史文化遗产的现状进行改变时要尤其慎重,注重完整性(integrity)和真实性(authenticity)原则,设置严格的约束,避免对文物古迹造成损害,“保护文物古迹本身的材料、工艺、设计及其环境和它所反映的历史、文化、社会等相关信息的真实性”[14]。在历史景观庭园中还需要注意保护其动植物环境的生存状态、水环境的维持状态。从保护的角度来说,物质性保护是首位的,包括原本的材料、构筑方式,如果可以,也应维系其使用功能的延续。

一个具备包容性的历史文化遗产旅游地中的无障碍环境方案,要尽可能地提升无障碍化的水平,扩展无障碍可达的范围,包括硬件方面和软件方面的无障碍,做到最大程度的空间、信息、体验上的无障碍;提供具有共通性的和可选择性的方案,不论年龄、性别、是否残疾,使各类障碍人士都可以获得一定程度的游览体验。比如一个提供了语音导览的项目,应同时具备可视的文字或图案标识,也为听障人士提供导览信息;比如在正常游览路线之外为残障人士单独设置无障碍路线,有可能使他们无法和家人朋友一起行动而感到受孤立;无障碍路线的设置还应考虑到将历史建筑、历史庭园等作为一个整体、在五感(形、声、闻、味、触)上的多样化体验,比如在庭园中感受植物花草的芬芳,在宗教类建筑中可以参与到参拜上香等活动中,而不是只考虑到视觉体验效果。另一方面,完全能够满足所有人所有需求的无障碍方案是不存在的,从设计到管理和服务上要包容不同且多样的需求,在各种利益和需求之间进行权衡,将对历史文化遗产的干扰降到最低程度,寻找一个相对平衡的解决方案以惠及尽可能多的人,提高游览体验。

如何平衡遗产保护和无障碍环境建设两者间的关系,采取最适当的措施,各个国家给出了不同的答案。这种权衡,需要落实到对制度设计更加细致的调整中,体现在法规、工作开展思路和改善手法以及推进机制的设计上。将以上几方面的综合思考落实到法规上,形成对所有者、管理者的义务要求。

我国此前在无障碍环境建设方面由《无障碍环境建设条例》和《无障碍设计规范》引领,以“强条”即义务进行要求的程度较低,随着2023年《无障碍环境建设法》的颁布才提升为由法律所引领和规定的义务要求,但当前其与历史文化遗产的保护义务之间的关系还未得到厘清,缺少相关规定。分别来看的话,无障碍环境建设与历史文化遗产保护均是义务要求,两者交叉则需要进一步予以明确,如美国无障碍法规中就规定了历史设施中需要实现无障碍可达,日本的规定则不同,且和我国当前已有规定更加贴近。因此本文对日本的相关制度设计和实际做法展开具体的分析,以形成对我国的借鉴。

三、日本的权衡思路

(一)在法规规定上无障碍法与文化财保护法之间的义务要求的权衡

日本由国土交通省和文化厅分别牵头无障碍环境建设工作和文化财保护利用工作。这两方面各自的相关法规体系和项目开展机制都制定得十分完善,在《无障碍法》(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)、《文化财保护法》(文化財保護法)及各自统领下的一系列法规文件的规制下开展工作。关于这两者的交叉领域,文化财历史自然观光地的无障碍环境建设,两方面的法规都需遵守。

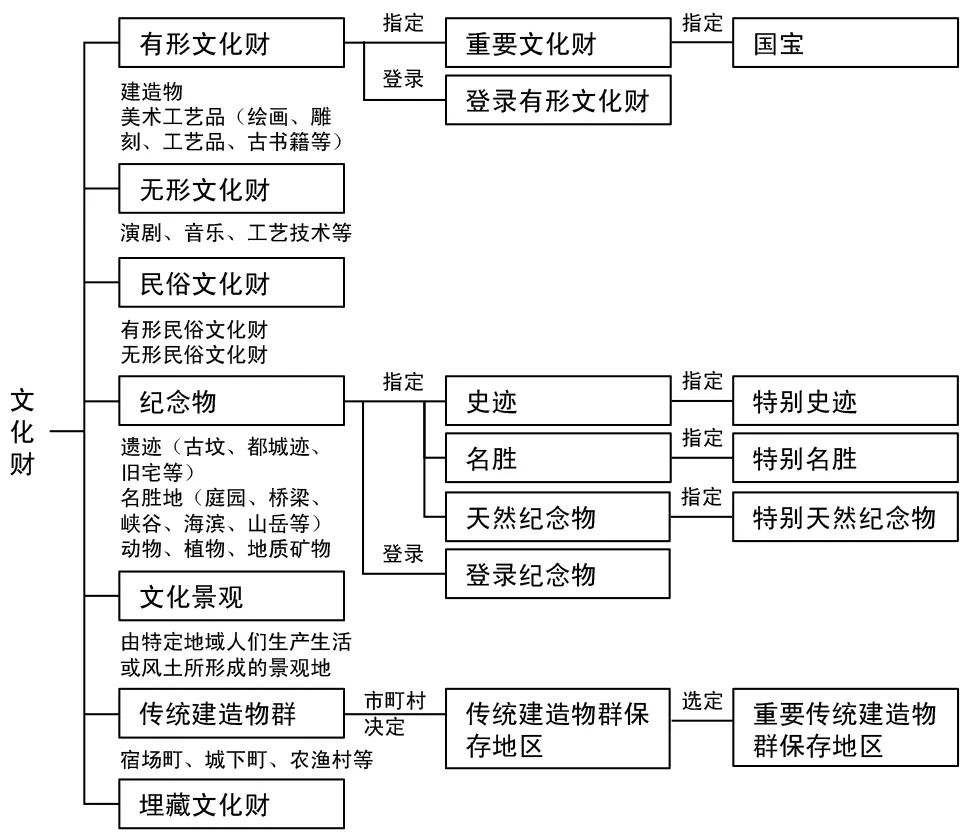

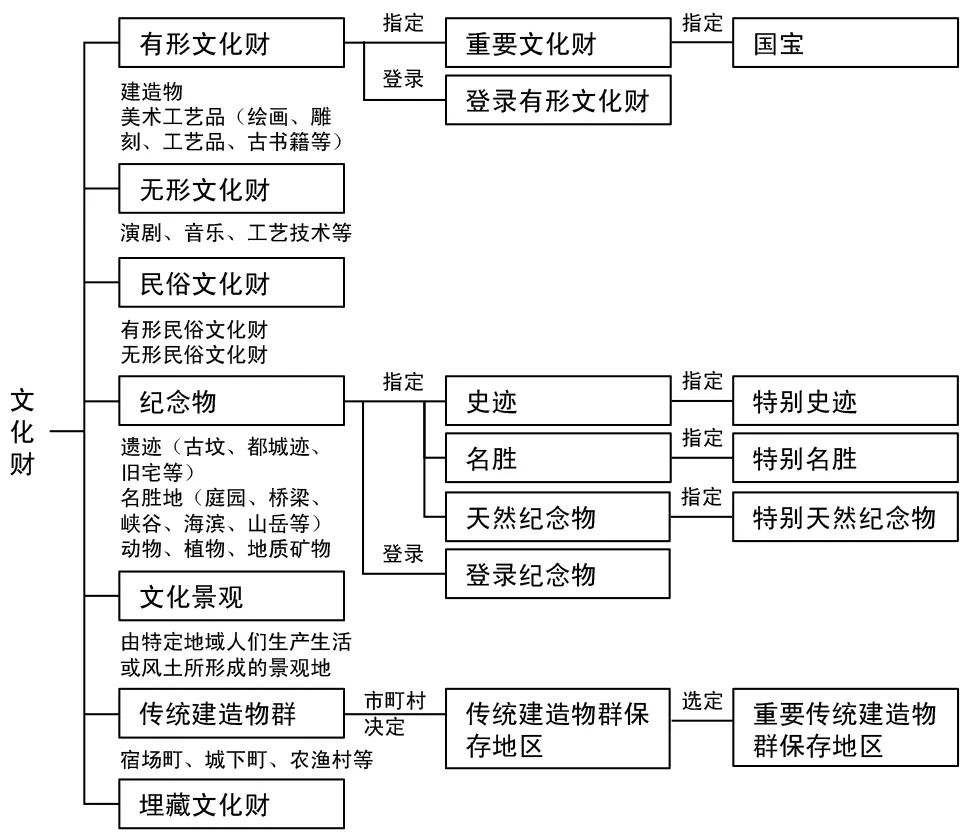

日本对文化财类型和等级上的区分,如图5所示。其中和历史建筑、历史园林等空间环境中无障碍建设相关的,涉及“有形文化财”“纪念物”“传统建造物群”,包括由国家指定的,以及由所有者申请通过审批后登录的[15],开展重点的保护。建造物属于“有形文化财”,包括重要文化财、国宝、登录有形文化财,如被指定为国宝的长野县长野市善光寺,重要文化财大阪市中央公会堂,登录有形文化财兵库县神户市旧武藤家别邸洋馆等。古城遗迹、历史园林等属于“纪念物”,包括史迹、名胜、天然纪念物、登录纪念物等,如被指定为特别史迹的北海道函馆市五秢郭迹,特别名胜京都府京都市龙安寺方丈庭园。城下町、宿场町等历史建筑物集落和街道属于“传统建造物群”,如被选定为重要传统建造物群保存地区的金泽市东山东茶屋街等。一些历史遗迹的不同范围被归类为不同文化财类型和等级,如长野县松本市的松本城被指定为史迹,松本城天守阁被指定为有形文化财中的国宝;严岛整体被指定为特别史迹、特别名胜,严岛神社一众建筑物中的5栋被指定为国宝、11栋被指定为重要文化财。

图5 日本文化财体系⑦

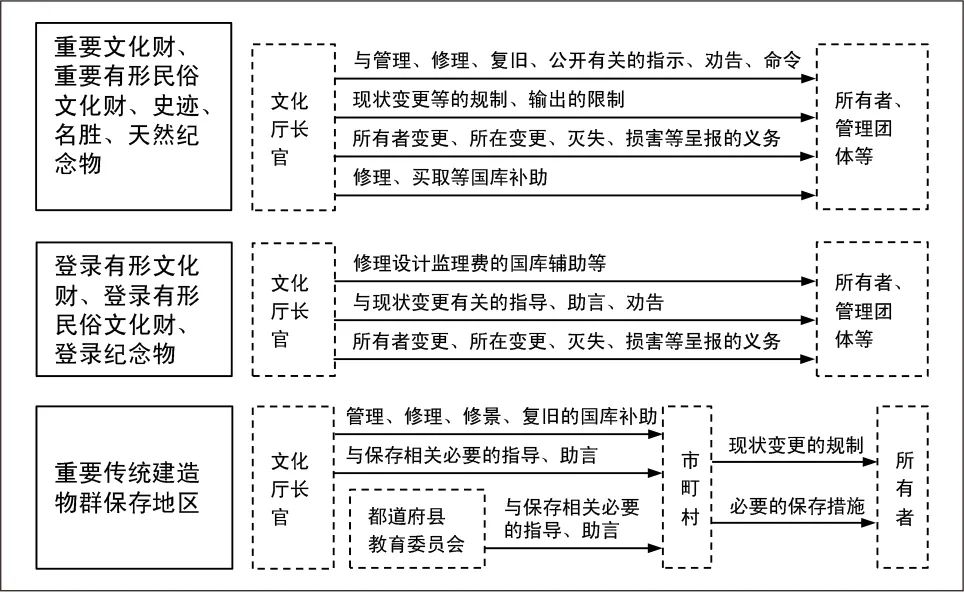

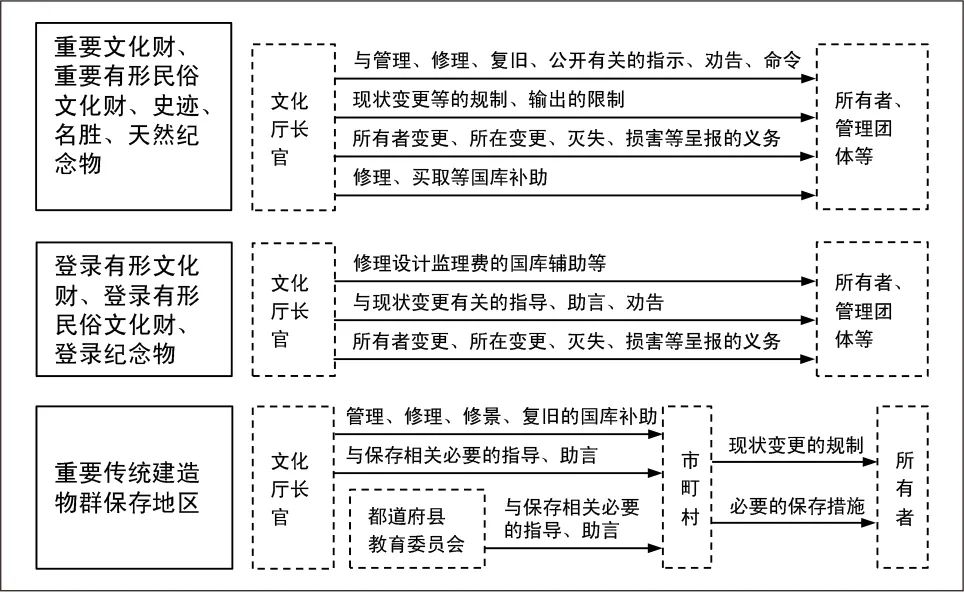

在文化财保护利用方面,《文化财保护法》中规定了不作为义务。以特别史迹名胜、史迹名胜为例,设置公开活用设施和无障碍设施,是有可能被允许“现状变更”的为数不多的项目之一⑥:“为了恰当的活用所必要的最小限度的公开活用设施或无障碍设施的设置(適切な活用のために必要とされる最小限の公開活用施設又は便益施設等の設置)”。此规定体现出日本文化财历史自然观光地无障碍环境建设工作的整体定位。在无障碍环境建设会对文化财既有现状产生影响时,需按照文化财不同类型和等级区分的相应规定,向有关管理部门进行申报、接受管理与监督(图6)。《历史街区营造法》(歴史まちづくり法/地域における歴史的風致の維持および向上に関する法律)中设计的制度,是将重要文化财、城郭史迹、重要传统建造物群保存地区等的周边作为“重点区域”,从更广泛的地区层面开展保护利用工作(图7),涉及对街道环境、都市公园的整备和维持,其中就包括了无障碍环境建设。

图6 日本重要文化财相关的规制和援助

[作者改绘自日本文化厅“重要文化財等に関する規制、援助等”(访问地址:https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/gaiyo/kisei_enjo.html)]

图7 《历史街区营造法》中要求推进的重点区域示意图

[图片引自日本国土交通省《歴史まちづくり法》(访问地址:https://www.mlit.go.jp/toshi/rekimachi/content/001597421.pdf)]

在无障碍环境建设方面,日本相关法规体系由国家层面和地方层面构成。在国家层面,《无障碍法》及其统领下的《无障碍法施行令》《无障碍法施行规则》《建筑物无障碍基准》等一系列法规文件中并未单独列出有关文化财的规定。国土交通省组织开展了关于“促进历史建筑物活用的建筑基准”(歴史的建築物の活用促進に向けた建築基準に関する連絡会議)方面的讨论,但没有形成相关的基准、即我们所说的设计规范,而是于2018年颁布了《历史建筑物活用条例整备指南》(歴史的建築物の活用に向けた条例整備ガイドライン),《指南》不属于法规,不具备强制性。在地方层面,有着众多历史建筑和庭园等文化财的京都市,在2021年版修订的《京都市建筑物等无障碍促进条例》(京都市建造物等のバリアフリーの促進に関する条例)中,提出了兼顾市民生活和游览观光两方面的可持续观光都市的无障碍化对策,但并未将历史建筑、历史庭园等的无障碍要求进行条例化,而是进行了义务责任免除:“受文化财保护法或京都市文化财保护条例等指定或登录的历史建筑物等,不作为本条例无障碍适合义务的对象建筑物。”在实践中以每个具体项目的方式进行推进,已经有清水寺、龙安寺方丈庭园等高级别的文化财开展了无障碍环境建设并成为十分优秀的范例。东京都在《东京都福祉街区营造条例设施整备手册》(東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル)的公园篇中,有专门的一节“关于都立庭园的无障碍化”(都立庭園におけるバリアフリー化について),对浜离宫恩赐庭园、旧岩崎邸庭园等9个被指定为“特别名胜、特别史迹”的都立历史庭园的无障碍环境提升专门进行了讨论,阐述了日本在这方面工作的思路。《手册》是技术指导性文件,不属于法规,不具备强制性。

一向在无障碍环境建设方面要求颇高的日本,在文化财的无障碍工作上选择避免对无障碍进行义务化规定,一些地方无障碍条例中更是对历史文化遗产中的无障碍义务进行了免除。文化财保护法规体系中对历史文化遗产的保护是十分明确的义务要求,“分等级”进行了规定。而这并不意味着只保护不利用、不开展无障碍环境建设,并不意味着日本在文化财无障碍环境建设方面的要求不高,或工作开展得不好。笔者认为,是历史文化遗产的多样性和独特性决定了其中的无障碍化难以通过义务规定和设计规范标准要求的形式进行规制。

(二)在不同构成部分工作思路上保护优先与无障碍化优先的权衡

日本在历史文化遗产旅游地无障碍环境建设上的工作思路,采用一种有先后逻辑顺序的推进方法,可以从东京都对都立庭园工作的指导中管中窥豹。

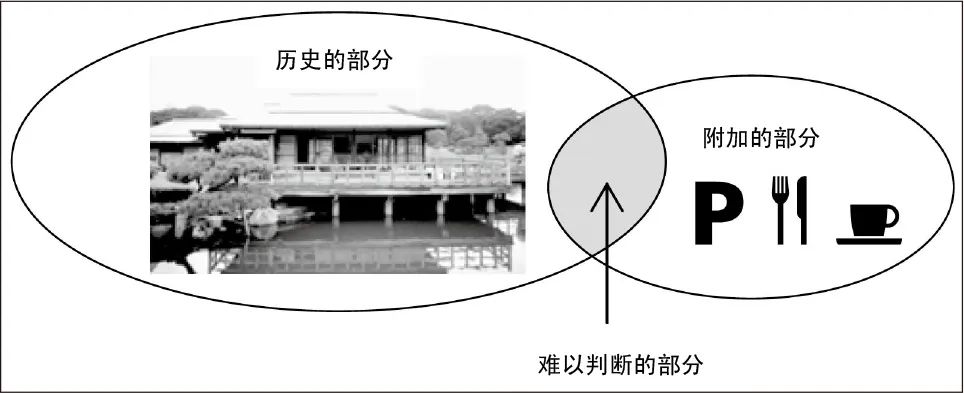

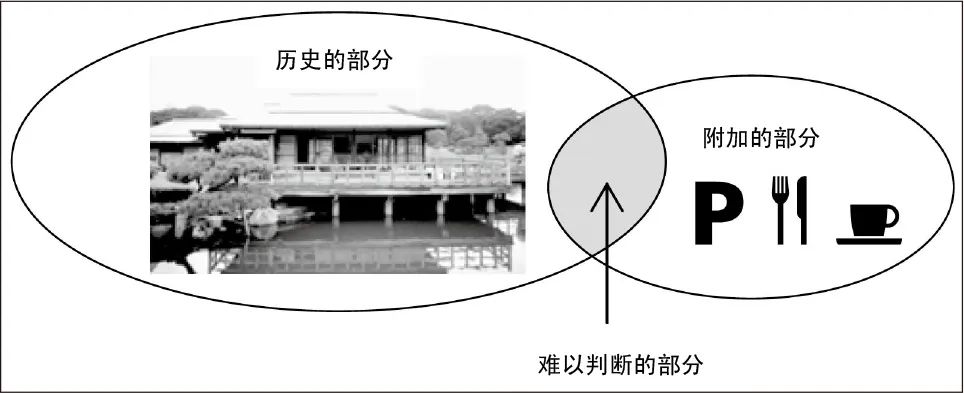

首先,对历史文化遗产的构成进行更细致的划分,可分为历史部分、附加部分和难以判断部分(图8)。历史部分:构成文化遗产的具有艺术价值、历史价值的部分,不仅包括历史构筑物,也包括植物、地形、水塘等所构成的景观。如果在这些部分中附加无障碍设施如坡道、扩宽出入口等,会损坏其价值。附加部分:为了更适当地利用由后世新建设的部分,不直接构成文化遗产的价值,如用于管理或解说的设施、停车场、餐饮设施、休憩所等。难以判断的部分:在今后有可能进行改动的部分,或者是和历史的部分进行衔接、作为缓冲区的空间。

图8 东京都都立文化财庭园的构成部分示意图

[图片引自:《東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル》p3-60“文化財庭園の構成の概念”(下载地址:https://www.fukushi.metro.

tokyo.lg.jp/kiban/machizukuri/manual05.files/06_kouenn2.pdf)]

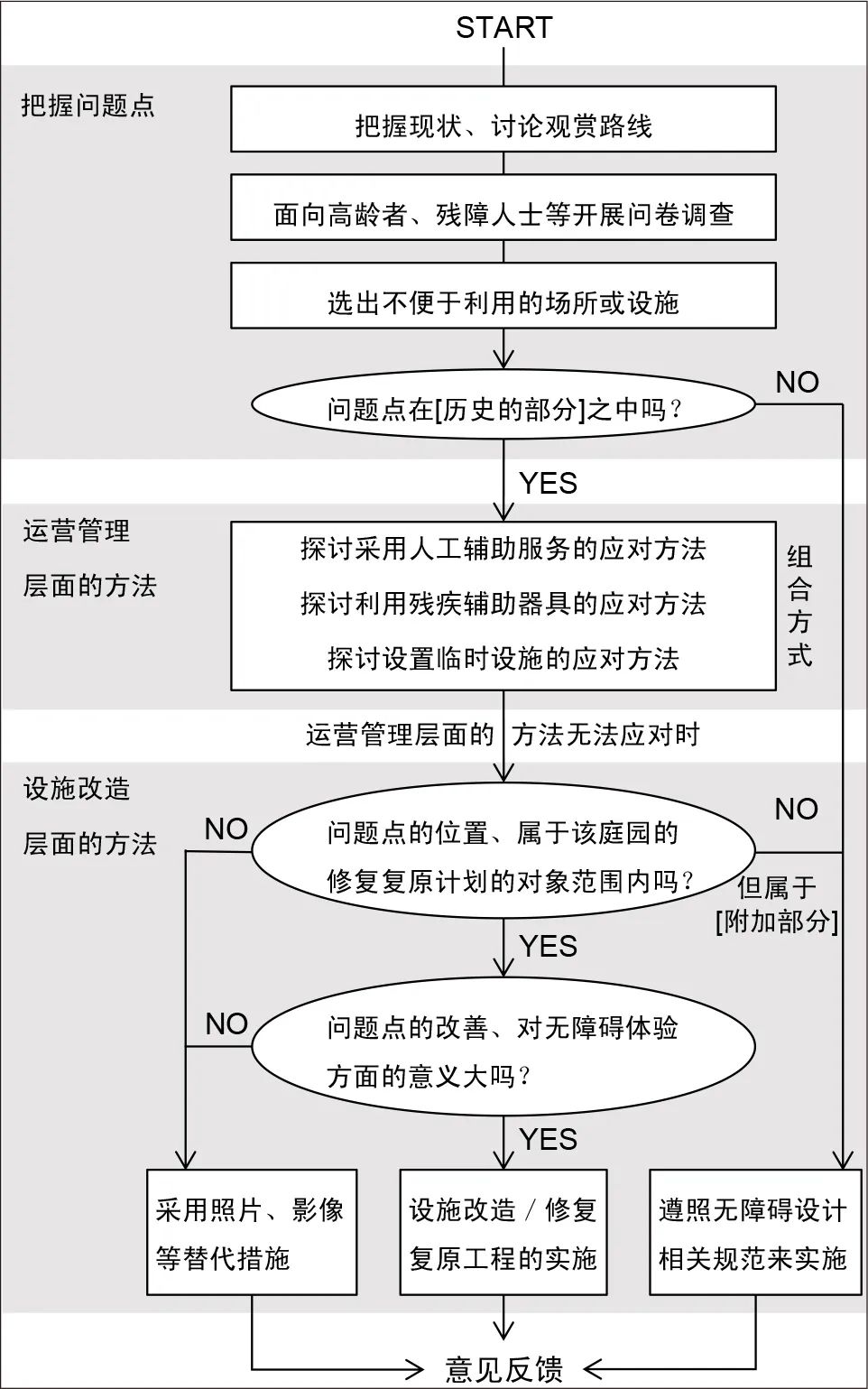

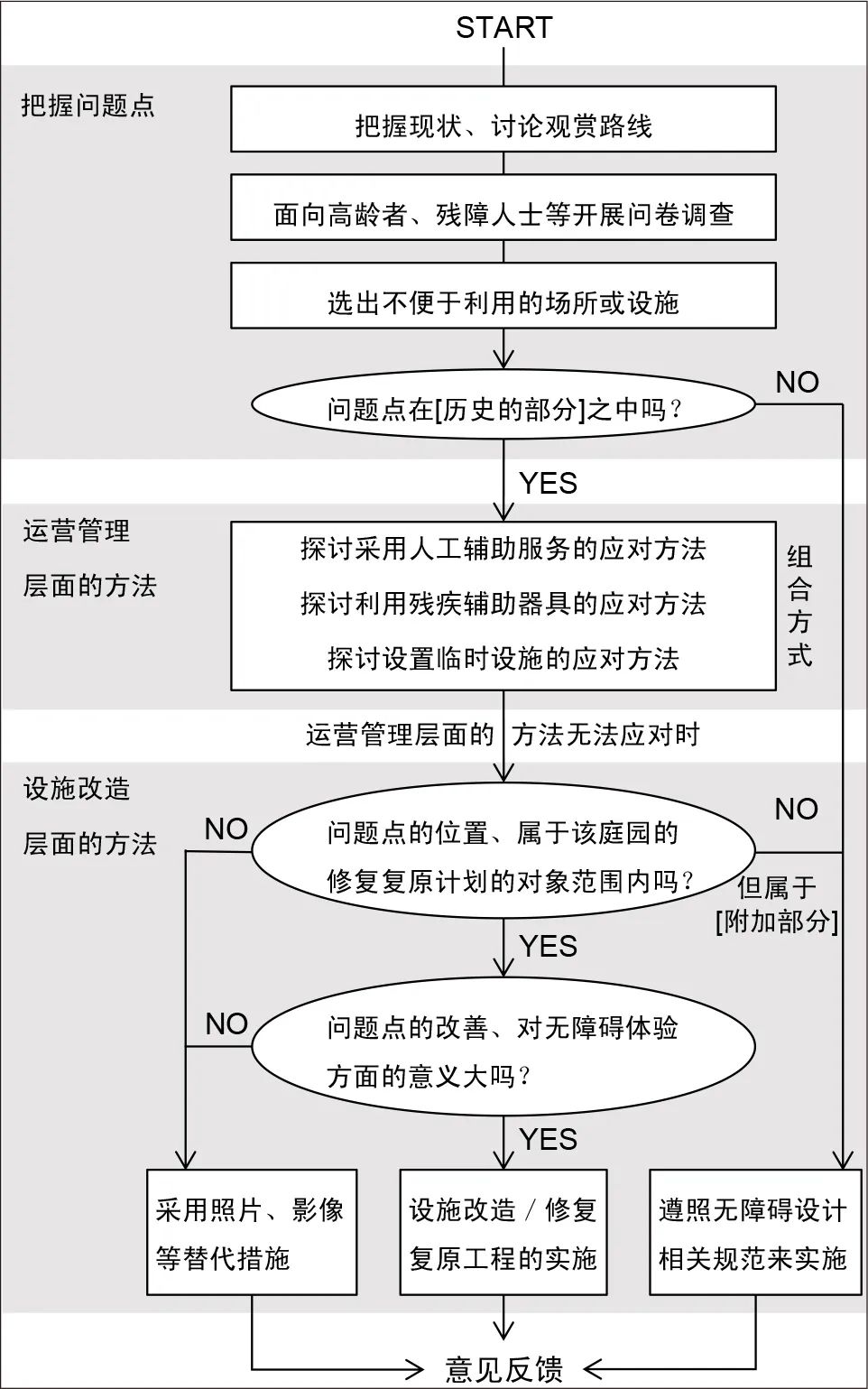

在规划设计无障碍环境建设方案时,在不同的部分“分范围”采取不同的对应措施(图9)。在历史部分中,优先考虑避免对现状进行改变,探讨从运营管理层面上可行的对应方法,包括人工辅助服务、无障碍辅助器具、可搬式器具等。例如提供在碎石沙砾铺地上也可以顺畅通行的特殊轮椅的租借,由职员提供对轮椅使用者的帮助。运营管理层面无法应对的情况下,如果属于复原或修复计划的对象,并且和无障碍对策相一致的情况下,可以考虑采用设施改造层面的对应措施。例如通过在沙砾碎石中埋入树脂材料使得道路变得易于轮椅、婴儿车通行且不破坏原本的沙砾地面做法(图10);如国宝级文化财建筑物善光寺本堂中增设的由传统榻榻米做法制成的临时构筑物性质的无障碍坡道,不对历史建筑原物造成破坏;如东京滨离宫恩赐庭园原本的入口在历经关东大震灾后损毁,将另一入园口“中御门”进行复原整修作为主入口,并确保了从车站而来的无障碍路线,是借助对游览动线进行调整而达到更好保护和更好的整体无障碍化游览的事例。当前述措施难以开展或有可能对历史部分造成损害时,可以利用照片、影像、VR等替代手段来确保观赏和文化遗产价值的传达。在附加部分中,不涉及历史的部分,按照无障碍环境建设相关法规中对既有环境的法律和基准(设计规范)的要求,采用注重和历史部分材料、风格、做法等相协调的方案进行无障碍环境改造提升(图11、12)。在难以判断的部分中,要经过充分的调查和讨论,在此之上慎重开展对应措施。

图9 东京都都立文化财庭园无障碍环境建设的工作思路

[图片引自:《東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル》p3-61“都立庭園におけるバリアフリー化の検討”(下载地址:https://

www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kiban/machizukuri/manual05.files/06_kouenn2.pdf)]

图10 沙砾中埋入树脂材料改善通行(伏见稻荷大社)(摄影:张光玮)

图11 善光寺本堂增设的无障碍扶手与历史建筑风格统一(摄影:崔轩)

图12 法隆寺增设的无障碍坡道位置隐秘且便利(摄影:张光玮)

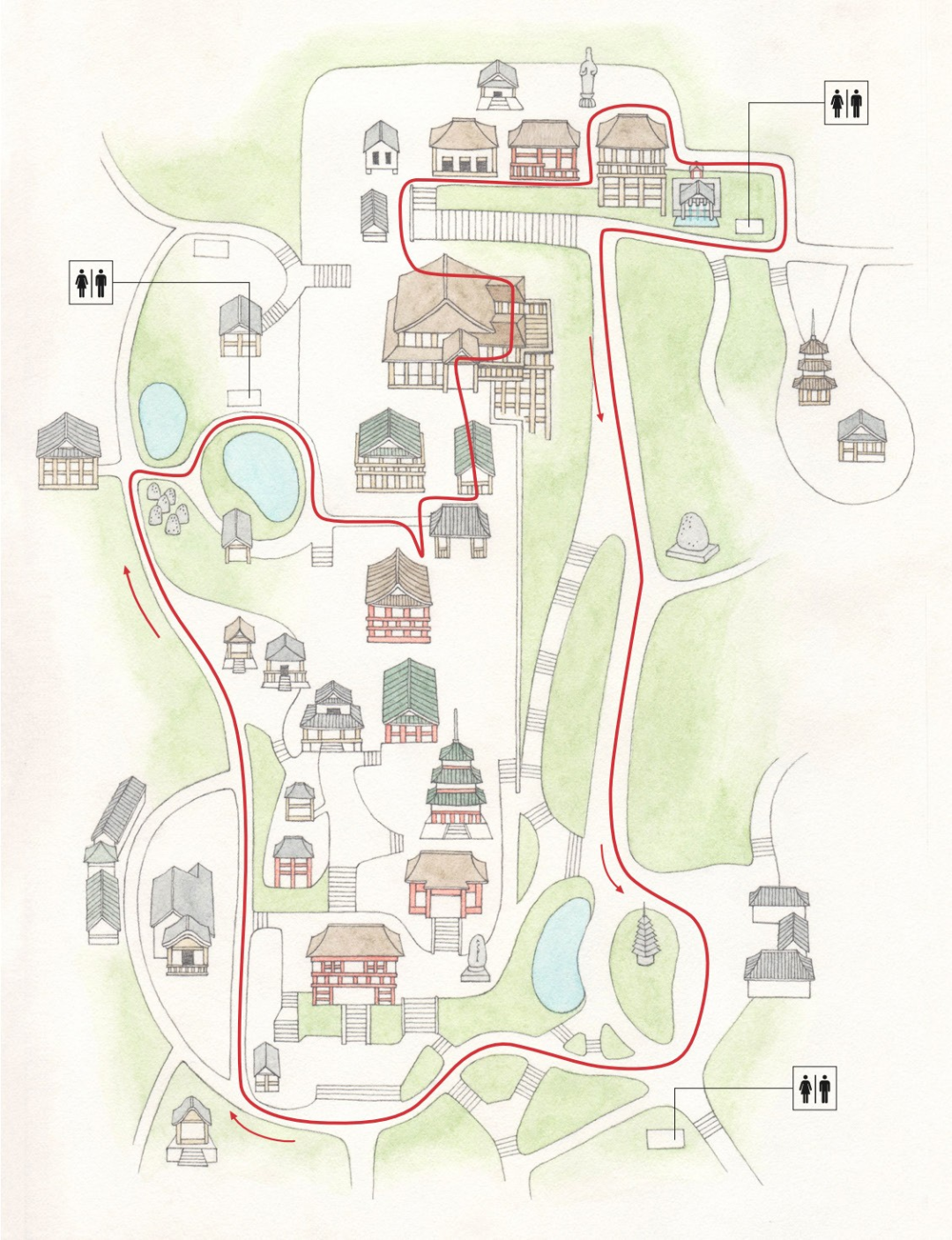

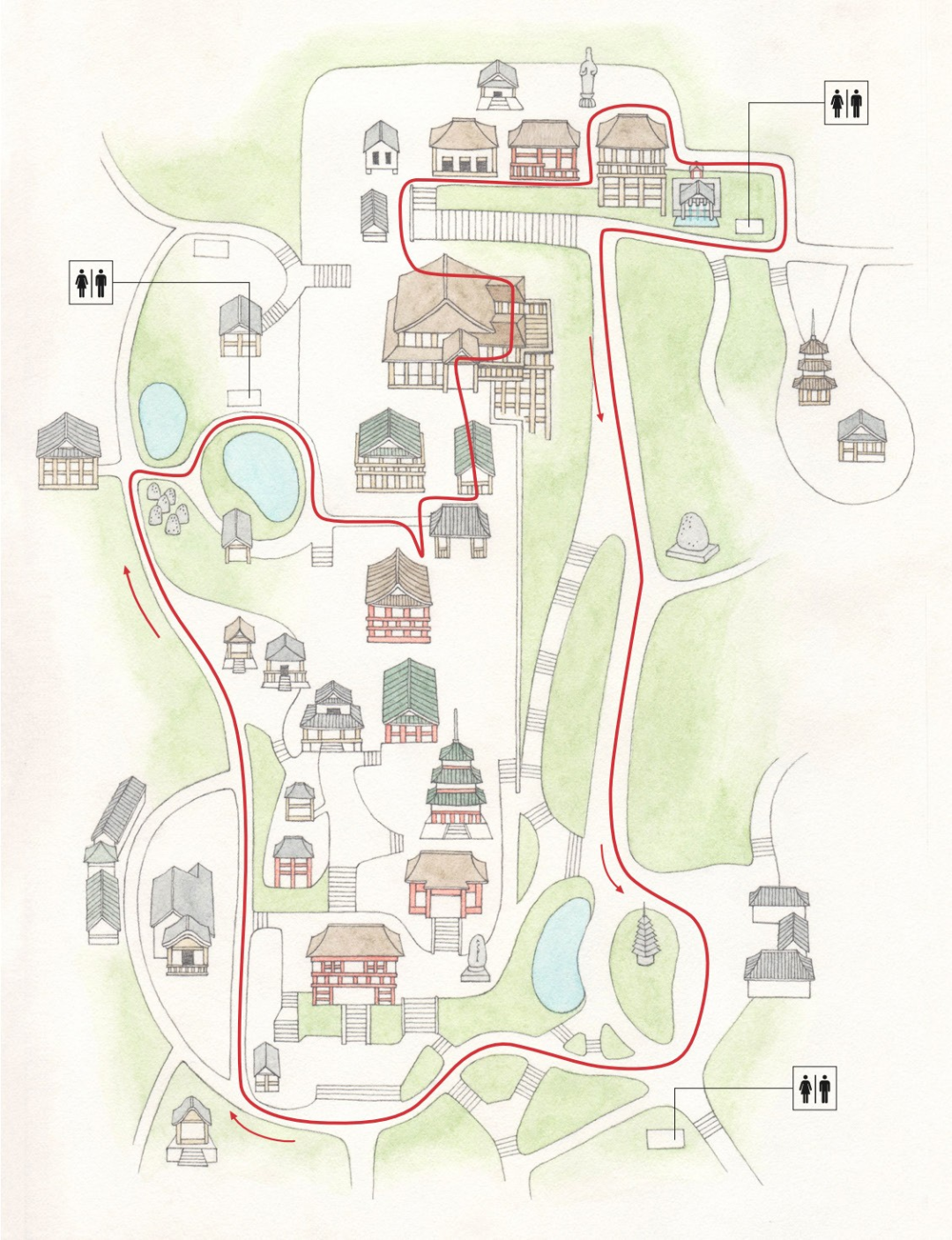

以京都市清水寺为例,清水寺音羽山13万平方米范围内有30处以上被指定为国宝和重要文化财的建筑物、石碑等,1994年列入《世界遗产名录》,是日本供奉观音的佛教圣地,每年有500多万人参拜,其中包含2000位以上轮椅使用者以及大量老年人。清水寺已经积极开展了十几年无障碍化整备。在山地环境中,通过大规模改修,铺设便于轮椅通行的地面材料,在高差较大处巧妙地增设坡道,实现了轮椅使用者可以顺利通行一周、串联了大部分重要景点的参拜线路(图13),还在无障碍参拜路线上设置了数处无障碍卫生间;在作为国宝和重要文化财的整修限制较多的建筑中,慎重地增添了临时设施性质的、风格和材料做法上保持统一的木质坡道;设置了可以用手触摸的供奉观音像,视障人士也可以参拜;在本堂的参拜中,保证每位残疾人证持有者都配备一名工作人员进行辅助和服务,做到了“心的无障碍”;并将包含了无障碍路线、设施等无障碍旅游的相关信息在网站上广泛发布,做到了信息无障碍。清水寺因此于2011年获得了日本国土交通省“无障碍化推进功劳者大臣表彰”。

图13 清水寺轮椅使用者参拜地图

[图片引自:日本音羽山清水寺“境内案内車椅子をご利用の方向け地図”(访问地址:https://www.kiyomizudera.or.jp/assets/img/map_for_wc.pdf)]

(三)文化财历史自然观光地无障碍环境建设的推进机制

在文化财历史自然观光地中开展无障碍环境建设,与一般的新建和建成环境(包括增建、改建、既存)的建筑物、公园等对象设施中的无障碍环境建设机制不同。在一般情况下,以建筑物为例,《无障碍法》规定:对新建、增建、改建、用途变更的“规模以上特别特定建筑物”,建筑主有着使该建筑物达到适合《建筑物无障碍基准》中所有规定的义务,即“基准适合义务”;对“特别特定建筑物、特定建筑物”和既存状态下的“规模以上特别特定建筑物”,建筑主有将其所有、管理、或占有的特别特定建筑物维持到适合建筑物无障碍基准的“努力义务”。可以简化理解为:符合用途条件和面积条件的建筑物,在新建和对现状进行变更的情况下必须达到无障碍设计标准的要求、开展无障碍环境建设工作,对于已建成而没有改动计划的情况下、不符合无障碍设计标准要求的需要努力改善。在无障碍相关法规体系的要求下,对各类设施的无障碍化要求是普适性地作为义务,对设施设置者管理者,即履行无障碍环境建设义务的主体的建设行为进行规制。而在文化财中,前文已经分析过,历史文化遗产的多样性和独特性决定了其中的无障碍化难以通过义务规定和设计规范标准要求的形式进行规制,而是以每个具体项目的“定制化”方式进行推进,那么如何开展和推进呢?

文化财历史自然观光地中开展无障碍环境建设的契机,一般是文化财进行保存修理、修复复原等整修工作的时候,或在所有权及功能出现变化时,或在奥运会残奥会等具有重大意义的大型城市活动中、为促进文化遗产旅游事业、被纳入统一的行动计划时,由文化财的所有者、管理者开展。利用保存修理、修复复原的契机,如山形县山形市旧县厅舍被指定为国家重要文化财之后,自1986年起历经十年完成了保存修理工程,按照1877年创建之初的形象和材料与工法进行了复原,新增了展示放映和音乐厅等公演空间,随之一起对建筑结构进行了补强加固,新增冷暖空调和防火消防设备,开展了整体的无障碍环境建设,增加坡道和高差升降机、具备盲文标识和音响提示的无障碍电梯、多功能卫生间等。利用所有权及功能变化的契机,如长野县长野市松代城的新御殿,当其所有权从私人所有有偿让渡给长野市,功能从私宅变更为向一般民众开放的设施之时,开展了保存修理工程和建筑物开放范围内的无障碍化建设,玄关高差处增设升降机,添置了室内用轮椅,庭园局部增添可拆卸木质坡道。利用大型城市活动、促进文化遗产旅游的契机,如长野县长野市善光寺,以1998年长野冬奥会残奥会和1997年“御开账”仪式为契机,成为日本首个在国宝级历史建筑物中开展无障碍环境建设的案例。

公共所有或管理的文化财,由相关主管部门引领,在较长期的保护利用规划下有序开展。如面向东京都管理的都立庭园制定的《东京都文化财庭园的保存活用规划》(東京都における文化財庭園の保存活用計画),由东京都建设局公园绿地部编制策定,文化厅文化财部、东京都教育厅地域教育支援部协助建议,以及各个都立庭园的指定管理者和公益财团法人东京都公园协会的参与下,于2004年首次制定,2017年全面修订,每十年左右根据社会情况和有关政策的动向进行调整。“同庭园的保存价值均衡考虑,为提高庭园利用者的满足度开展庭园整备,努力为各类障碍人群和不同文化人群等所有人提供舒适和安全的观览服务”。

先期要对文书、图纸、老照片等资料进行整理,对既有构筑物的防火耐震等性能进行评测,对无障碍环境的现状进行现场调研,面向老年人、轮椅使用者、婴儿车使用者、视觉障碍者、外国人等群体以及一般游客发放调研问卷,发现实际使用中存在的物理层面的、制度层面的、信息层面的障碍问题[16][17],调研对各个观光资源景点的重视程度[18],从整体的系统化无障碍环境建设的思路出发组织设计,对于无障碍改造有可能对文化财带来的影响极为谨慎,形成文化财无障碍环境建设方案。改造方案需要依照所涉及的相关事项,向文化财管理部门进行呈报(届出)、报告、提交许可申请获得审批(图6)。虽然没有专门针对性的设计规范标准,但对设施、材料、尺寸、做法的要求比常规性无障碍设计的要求要高更多。会为了一个具体的项目单独招标,征求最合适的无障碍用具、无障碍设施的方案。例如2018年名古屋木造天守阁为了忠实地复原、不采用电梯,面向全球征集符合木造天守阁要求的先进无障碍升降方案,并且成立了由有经验学者组成的无障碍研讨会,同时广泛采纳残障者团体和当事者的意见建议[19]。

四、结语

关于应大力开展历史文化遗产保护利用、开展无障碍环境建设,以及什么是好的做法,各界是有一定程度共识的。但在这两方面工作相交叉的领域,“既要又要”的原则性要求,落实在具体项目中时往往成为了“既不能也不能”。问题和困难不在物质环境、构造做法本身,而体现在工作过程、责权利分担、以及复杂任务的共同目标如何达成[20]。在看上去存在一定冲突性要求的历史文化遗产旅游地无障碍环境建设中,将权衡思路贯穿到更细致和深入的分析视角中,是解决这一问题的关键。

所以本文并未着眼于无障碍路线、坡道、扶手、台阶、标识等无障碍设施和做法要点以及无障碍信息、无障碍服务方面,尽管这些是在具体项目规划设计和落实中的主要内容,而且历史文化遗产旅游地对无障碍设施设备和做法的要求更高,更需要有针对性和创造性的设计。本文重点对日本在这一问题上所涉及的法规规定、工作思路、推进机制中的权衡思路进行了分析解读。法规规定和推进机制中,结合日本的许认可制度、规定了在不同等级和类型的文化财中保护利用和无障碍环境建设方面的责任义务,避免了对其中的无障碍化进行普适化、需主动履行的作为义务规定;明确强调了文化财保护方面的不作为义务,即不以未达到无障碍标准作为要求开展改造的理由,而是在具备改造契机时,在被允许可以进行现状变更的范围之内开展无障碍化提升,以整体化系统化无障碍环境建设的思路切入;无障碍改造方案需主动呈报并得到文保部门的审批许可;制定和践行长期保护利用规划的同时,按照符合每个项目独特性的定制化模式推进。设计工作思路上通过更细致的范围划分,再细化文化财不同构成部分的优先考虑事项和可采用的无障碍措施,包括运营管理层面、设施改造层面以及多媒体等替代手段,以提升整体的无障碍化水平。采取“分等级、分范围、定制化,作为义务与不作为义务相协调”的权衡式思路。

当前我国《无障碍环境建设法》新颁布不久,无障碍公益诉讼制度也随之建立,无障碍相关的法规制度建设正处于新一轮调整发展阶段,是修订完善的契机。在借鉴他国经验时还需认识到,不同国家对历史文化遗产中不同分类和等级的保护力度不同,对无障碍环境建设的义务要求程度不同,制度设计层面的项目推进机制、政府主管部门的监督管理机制与程序规定也都不尽相同;更涉及文物保护单位、历史遗产周边的城市街道或风景名胜、旅游景区,以及文化和旅游部门、住房和城乡建设部门、自然资源和规划等多个部门的工作。希望本文对日本经验的分析解读和对这一问题的认识思考,可以对我国历史文化遗产旅游地无障碍环境建设相关法规和制度建设产生一定的借鉴价值。

一、概述

推进文化遗产与旅游相融合,是历史文化遗产保护与利用的一个重要方面,越来越受到来自历史遗产保护、城乡规划、旅游研究领域学者的关注[1-4]。关于保护与更新的原则、强调历史文化遗产的社会和文化价值、警惕对其作为旅游资源价值的片面强调[5],以及包容与平等[6]都是其中的重要议题。但目前国内对其中一个重要议题——空间场所类历史建筑、历史庭园等无障碍环境建设问题的讨论仍有所欠缺。

在历史文化遗产旅游地中开展无障碍环境建设,是包容与平等的体现。历史文化遗产具有重要的历史、艺术、科学、社会和文化价值,对文化共同体意识的塑造具有重要意义,是增进民族自信与历史认知的重要源泉,应为包含儿童、老年人、残障人士等在内的所有人提供平等机会,游览、体验、参与历史文化遗产并从中获益,是无障碍环境权的体现,也是历史文化遗产作为公共财富社会价值的体现。

开展无障碍环境建设也是历史文化遗产旅游受众的需求。近年来“一老一小”成为我国国内旅游的重点,2021年45岁以上的中老年旅游者出游人次占国内旅游客源的36.81%(图1)。从不同类型景区来看,文化遗址、历史遗迹、宗教人文景观、古村镇类景区游客的平均年龄相对更高(图2)。参照老龄化程度比我国更高的日本的发展趋势,京都市2023年日本国内观光游客中60岁以上占比49.3%[7],2019年全日本国内游客中50岁以上游客也占到41.49%(图3),从参与目的地活动类型看,城市街道漫游、历史文化名所访问是除了自然景观和当地美食之外最主要的游览活动(图4)。可见,历史遗产地对应多样化人群需求的无障碍环境已成为必需。

图1 2021年我国国内游客年龄分布②

图2 2021年我国各类景区预约游客平均年龄(单位:岁)③

图3 2019年日本国内游客年龄分布④

图4 2019年日本游客旅行目的地参与的当地活动类型(多选,单位:%)⑤

近年我国在无障碍环境建设领域产生了一些优秀实践,如故宫博物院从2002年开始系统设置无障碍游览路线[8][9]、沿途卫生间无障碍改造、开展无障碍导览手语讲解等服务[10];苏州市在历史文化街区中体系化地开展无障碍环境建设[11]。但在无障碍环境建设和历史文化遗产保护两个领域的法律法规体系中,以及设施建设和遗产保护利用机制方面均未有明确规定,相关学术研究的成果也极少。黄怡等(2018)梳理了日本、印度、孟加拉国、中国的无障碍法规文件,介绍了各国已开展无障碍环境改造的遗产地案例[12];李建中(2017)介绍了美国历史建筑无障碍建设的思路和改造要点[13]。遗憾的是,对于法规标准的分析仍采用无障碍和遗产保护两相割裂、各成体系的视角。但他们都提到了本问题的关键,“在历史建筑的可进入性和保护之间必须作出一定的权衡”,“遗产地无障碍环境的问题首先是保持遗产地的原真性与获得可达性之间的平衡问题”。这也是日本、美国、英国等无障碍工作推进较成熟国家对此问题的一致认识。

二、历史文化遗产旅游地中开展无障碍环境建设的原则

相较于一般城市公共环境,在历史建筑、历史庭园等文化遗产旅游地中开展无障碍环境提升工作具有很强的特殊性,其主要命题和难点在于:一方面要遵循文化遗产的保护原则,另一方面要在开放的历史文化遗产部分遵循无障碍环境建设原则。但两者并不是相对立的,不应武断地认为无障碍环境建设一定会有损于历史遗迹。

历史建筑、庭园中的路线、出入口、步行道、车行路径、最佳景观点(如亭、廊、阳台)等,反映了建造时期的格局形制、设计意图和观赏方式,如为营造私家庭园的亲密感而设计的窄小入口、为体现建筑的等级而设置的高台基和门槛。建造时不会考虑到残障人士和轮椅、婴儿推车等公众参观游览的需求,所以当前许多向公众开放的历史建筑和庭园中游览路线不是无障碍的。在一般的建筑或景观绿化等建成环境中,可以通过履行无障碍设计规范要求,设置轮椅坡道、拓宽出入口宽度等,比较容易进行无障碍环境的改造提升。而历史文化遗产的多样性和独特性决定了其中的无障碍环境不可能是标准化的解决方案。

对历史文化遗产的现状进行改变时要尤其慎重,注重完整性(integrity)和真实性(authenticity)原则,设置严格的约束,避免对文物古迹造成损害,“保护文物古迹本身的材料、工艺、设计及其环境和它所反映的历史、文化、社会等相关信息的真实性”[14]。在历史景观庭园中还需要注意保护其动植物环境的生存状态、水环境的维持状态。从保护的角度来说,物质性保护是首位的,包括原本的材料、构筑方式,如果可以,也应维系其使用功能的延续。

一个具备包容性的历史文化遗产旅游地中的无障碍环境方案,要尽可能地提升无障碍化的水平,扩展无障碍可达的范围,包括硬件方面和软件方面的无障碍,做到最大程度的空间、信息、体验上的无障碍;提供具有共通性的和可选择性的方案,不论年龄、性别、是否残疾,使各类障碍人士都可以获得一定程度的游览体验。比如一个提供了语音导览的项目,应同时具备可视的文字或图案标识,也为听障人士提供导览信息;比如在正常游览路线之外为残障人士单独设置无障碍路线,有可能使他们无法和家人朋友一起行动而感到受孤立;无障碍路线的设置还应考虑到将历史建筑、历史庭园等作为一个整体、在五感(形、声、闻、味、触)上的多样化体验,比如在庭园中感受植物花草的芬芳,在宗教类建筑中可以参与到参拜上香等活动中,而不是只考虑到视觉体验效果。另一方面,完全能够满足所有人所有需求的无障碍方案是不存在的,从设计到管理和服务上要包容不同且多样的需求,在各种利益和需求之间进行权衡,将对历史文化遗产的干扰降到最低程度,寻找一个相对平衡的解决方案以惠及尽可能多的人,提高游览体验。

如何平衡遗产保护和无障碍环境建设两者间的关系,采取最适当的措施,各个国家给出了不同的答案。这种权衡,需要落实到对制度设计更加细致的调整中,体现在法规、工作开展思路和改善手法以及推进机制的设计上。将以上几方面的综合思考落实到法规上,形成对所有者、管理者的义务要求。

我国此前在无障碍环境建设方面由《无障碍环境建设条例》和《无障碍设计规范》引领,以“强条”即义务进行要求的程度较低,随着2023年《无障碍环境建设法》的颁布才提升为由法律所引领和规定的义务要求,但当前其与历史文化遗产的保护义务之间的关系还未得到厘清,缺少相关规定。分别来看的话,无障碍环境建设与历史文化遗产保护均是义务要求,两者交叉则需要进一步予以明确,如美国无障碍法规中就规定了历史设施中需要实现无障碍可达,日本的规定则不同,且和我国当前已有规定更加贴近。因此本文对日本的相关制度设计和实际做法展开具体的分析,以形成对我国的借鉴。

三、日本的权衡思路

(一)在法规规定上无障碍法与文化财保护法之间的义务要求的权衡

日本由国土交通省和文化厅分别牵头无障碍环境建设工作和文化财保护利用工作。这两方面各自的相关法规体系和项目开展机制都制定得十分完善,在《无障碍法》(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)、《文化财保护法》(文化財保護法)及各自统领下的一系列法规文件的规制下开展工作。关于这两者的交叉领域,文化财历史自然观光地的无障碍环境建设,两方面的法规都需遵守。

日本对文化财类型和等级上的区分,如图5所示。其中和历史建筑、历史园林等空间环境中无障碍建设相关的,涉及“有形文化财”“纪念物”“传统建造物群”,包括由国家指定的,以及由所有者申请通过审批后登录的[15],开展重点的保护。建造物属于“有形文化财”,包括重要文化财、国宝、登录有形文化财,如被指定为国宝的长野县长野市善光寺,重要文化财大阪市中央公会堂,登录有形文化财兵库县神户市旧武藤家别邸洋馆等。古城遗迹、历史园林等属于“纪念物”,包括史迹、名胜、天然纪念物、登录纪念物等,如被指定为特别史迹的北海道函馆市五秢郭迹,特别名胜京都府京都市龙安寺方丈庭园。城下町、宿场町等历史建筑物集落和街道属于“传统建造物群”,如被选定为重要传统建造物群保存地区的金泽市东山东茶屋街等。一些历史遗迹的不同范围被归类为不同文化财类型和等级,如长野县松本市的松本城被指定为史迹,松本城天守阁被指定为有形文化财中的国宝;严岛整体被指定为特别史迹、特别名胜,严岛神社一众建筑物中的5栋被指定为国宝、11栋被指定为重要文化财。

图5 日本文化财体系⑦

在文化财保护利用方面,《文化财保护法》中规定了不作为义务。以特别史迹名胜、史迹名胜为例,设置公开活用设施和无障碍设施,是有可能被允许“现状变更”的为数不多的项目之一⑥:“为了恰当的活用所必要的最小限度的公开活用设施或无障碍设施的设置(適切な活用のために必要とされる最小限の公開活用施設又は便益施設等の設置)”。此规定体现出日本文化财历史自然观光地无障碍环境建设工作的整体定位。在无障碍环境建设会对文化财既有现状产生影响时,需按照文化财不同类型和等级区分的相应规定,向有关管理部门进行申报、接受管理与监督(图6)。《历史街区营造法》(歴史まちづくり法/地域における歴史的風致の維持および向上に関する法律)中设计的制度,是将重要文化财、城郭史迹、重要传统建造物群保存地区等的周边作为“重点区域”,从更广泛的地区层面开展保护利用工作(图7),涉及对街道环境、都市公园的整备和维持,其中就包括了无障碍环境建设。

图6 日本重要文化财相关的规制和援助

[作者改绘自日本文化厅“重要文化財等に関する規制、援助等”(访问地址:https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/gaiyo/kisei_enjo.html)]

图7 《历史街区营造法》中要求推进的重点区域示意图

[图片引自日本国土交通省《歴史まちづくり法》(访问地址:https://www.mlit.go.jp/toshi/rekimachi/content/001597421.pdf)]

在无障碍环境建设方面,日本相关法规体系由国家层面和地方层面构成。在国家层面,《无障碍法》及其统领下的《无障碍法施行令》《无障碍法施行规则》《建筑物无障碍基准》等一系列法规文件中并未单独列出有关文化财的规定。国土交通省组织开展了关于“促进历史建筑物活用的建筑基准”(歴史的建築物の活用促進に向けた建築基準に関する連絡会議)方面的讨论,但没有形成相关的基准、即我们所说的设计规范,而是于2018年颁布了《历史建筑物活用条例整备指南》(歴史的建築物の活用に向けた条例整備ガイドライン),《指南》不属于法规,不具备强制性。在地方层面,有着众多历史建筑和庭园等文化财的京都市,在2021年版修订的《京都市建筑物等无障碍促进条例》(京都市建造物等のバリアフリーの促進に関する条例)中,提出了兼顾市民生活和游览观光两方面的可持续观光都市的无障碍化对策,但并未将历史建筑、历史庭园等的无障碍要求进行条例化,而是进行了义务责任免除:“受文化财保护法或京都市文化财保护条例等指定或登录的历史建筑物等,不作为本条例无障碍适合义务的对象建筑物。”在实践中以每个具体项目的方式进行推进,已经有清水寺、龙安寺方丈庭园等高级别的文化财开展了无障碍环境建设并成为十分优秀的范例。东京都在《东京都福祉街区营造条例设施整备手册》(東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル)的公园篇中,有专门的一节“关于都立庭园的无障碍化”(都立庭園におけるバリアフリー化について),对浜离宫恩赐庭园、旧岩崎邸庭园等9个被指定为“特别名胜、特别史迹”的都立历史庭园的无障碍环境提升专门进行了讨论,阐述了日本在这方面工作的思路。《手册》是技术指导性文件,不属于法规,不具备强制性。

一向在无障碍环境建设方面要求颇高的日本,在文化财的无障碍工作上选择避免对无障碍进行义务化规定,一些地方无障碍条例中更是对历史文化遗产中的无障碍义务进行了免除。文化财保护法规体系中对历史文化遗产的保护是十分明确的义务要求,“分等级”进行了规定。而这并不意味着只保护不利用、不开展无障碍环境建设,并不意味着日本在文化财无障碍环境建设方面的要求不高,或工作开展得不好。笔者认为,是历史文化遗产的多样性和独特性决定了其中的无障碍化难以通过义务规定和设计规范标准要求的形式进行规制。

(二)在不同构成部分工作思路上保护优先与无障碍化优先的权衡

日本在历史文化遗产旅游地无障碍环境建设上的工作思路,采用一种有先后逻辑顺序的推进方法,可以从东京都对都立庭园工作的指导中管中窥豹。

首先,对历史文化遗产的构成进行更细致的划分,可分为历史部分、附加部分和难以判断部分(图8)。历史部分:构成文化遗产的具有艺术价值、历史价值的部分,不仅包括历史构筑物,也包括植物、地形、水塘等所构成的景观。如果在这些部分中附加无障碍设施如坡道、扩宽出入口等,会损坏其价值。附加部分:为了更适当地利用由后世新建设的部分,不直接构成文化遗产的价值,如用于管理或解说的设施、停车场、餐饮设施、休憩所等。难以判断的部分:在今后有可能进行改动的部分,或者是和历史的部分进行衔接、作为缓冲区的空间。

图8 东京都都立文化财庭园的构成部分示意图

[图片引自:《東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル》p3-60“文化財庭園の構成の概念”(下载地址:https://www.fukushi.metro.

tokyo.lg.jp/kiban/machizukuri/manual05.files/06_kouenn2.pdf)]

在规划设计无障碍环境建设方案时,在不同的部分“分范围”采取不同的对应措施(图9)。在历史部分中,优先考虑避免对现状进行改变,探讨从运营管理层面上可行的对应方法,包括人工辅助服务、无障碍辅助器具、可搬式器具等。例如提供在碎石沙砾铺地上也可以顺畅通行的特殊轮椅的租借,由职员提供对轮椅使用者的帮助。运营管理层面无法应对的情况下,如果属于复原或修复计划的对象,并且和无障碍对策相一致的情况下,可以考虑采用设施改造层面的对应措施。例如通过在沙砾碎石中埋入树脂材料使得道路变得易于轮椅、婴儿车通行且不破坏原本的沙砾地面做法(图10);如国宝级文化财建筑物善光寺本堂中增设的由传统榻榻米做法制成的临时构筑物性质的无障碍坡道,不对历史建筑原物造成破坏;如东京滨离宫恩赐庭园原本的入口在历经关东大震灾后损毁,将另一入园口“中御门”进行复原整修作为主入口,并确保了从车站而来的无障碍路线,是借助对游览动线进行调整而达到更好保护和更好的整体无障碍化游览的事例。当前述措施难以开展或有可能对历史部分造成损害时,可以利用照片、影像、VR等替代手段来确保观赏和文化遗产价值的传达。在附加部分中,不涉及历史的部分,按照无障碍环境建设相关法规中对既有环境的法律和基准(设计规范)的要求,采用注重和历史部分材料、风格、做法等相协调的方案进行无障碍环境改造提升(图11、12)。在难以判断的部分中,要经过充分的调查和讨论,在此之上慎重开展对应措施。

图9 东京都都立文化财庭园无障碍环境建设的工作思路

[图片引自:《東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル》p3-61“都立庭園におけるバリアフリー化の検討”(下载地址:https://

www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kiban/machizukuri/manual05.files/06_kouenn2.pdf)]

图10 沙砾中埋入树脂材料改善通行(伏见稻荷大社)(摄影:张光玮)

图11 善光寺本堂增设的无障碍扶手与历史建筑风格统一(摄影:崔轩)

图12 法隆寺增设的无障碍坡道位置隐秘且便利(摄影:张光玮)

以京都市清水寺为例,清水寺音羽山13万平方米范围内有30处以上被指定为国宝和重要文化财的建筑物、石碑等,1994年列入《世界遗产名录》,是日本供奉观音的佛教圣地,每年有500多万人参拜,其中包含2000位以上轮椅使用者以及大量老年人。清水寺已经积极开展了十几年无障碍化整备。在山地环境中,通过大规模改修,铺设便于轮椅通行的地面材料,在高差较大处巧妙地增设坡道,实现了轮椅使用者可以顺利通行一周、串联了大部分重要景点的参拜线路(图13),还在无障碍参拜路线上设置了数处无障碍卫生间;在作为国宝和重要文化财的整修限制较多的建筑中,慎重地增添了临时设施性质的、风格和材料做法上保持统一的木质坡道;设置了可以用手触摸的供奉观音像,视障人士也可以参拜;在本堂的参拜中,保证每位残疾人证持有者都配备一名工作人员进行辅助和服务,做到了“心的无障碍”;并将包含了无障碍路线、设施等无障碍旅游的相关信息在网站上广泛发布,做到了信息无障碍。清水寺因此于2011年获得了日本国土交通省“无障碍化推进功劳者大臣表彰”。

图13 清水寺轮椅使用者参拜地图

[图片引自:日本音羽山清水寺“境内案内車椅子をご利用の方向け地図”(访问地址:https://www.kiyomizudera.or.jp/assets/img/map_for_wc.pdf)]

(三)文化财历史自然观光地无障碍环境建设的推进机制

在文化财历史自然观光地中开展无障碍环境建设,与一般的新建和建成环境(包括增建、改建、既存)的建筑物、公园等对象设施中的无障碍环境建设机制不同。在一般情况下,以建筑物为例,《无障碍法》规定:对新建、增建、改建、用途变更的“规模以上特别特定建筑物”,建筑主有着使该建筑物达到适合《建筑物无障碍基准》中所有规定的义务,即“基准适合义务”;对“特别特定建筑物、特定建筑物”和既存状态下的“规模以上特别特定建筑物”,建筑主有将其所有、管理、或占有的特别特定建筑物维持到适合建筑物无障碍基准的“努力义务”。可以简化理解为:符合用途条件和面积条件的建筑物,在新建和对现状进行变更的情况下必须达到无障碍设计标准的要求、开展无障碍环境建设工作,对于已建成而没有改动计划的情况下、不符合无障碍设计标准要求的需要努力改善。在无障碍相关法规体系的要求下,对各类设施的无障碍化要求是普适性地作为义务,对设施设置者管理者,即履行无障碍环境建设义务的主体的建设行为进行规制。而在文化财中,前文已经分析过,历史文化遗产的多样性和独特性决定了其中的无障碍化难以通过义务规定和设计规范标准要求的形式进行规制,而是以每个具体项目的“定制化”方式进行推进,那么如何开展和推进呢?

文化财历史自然观光地中开展无障碍环境建设的契机,一般是文化财进行保存修理、修复复原等整修工作的时候,或在所有权及功能出现变化时,或在奥运会残奥会等具有重大意义的大型城市活动中、为促进文化遗产旅游事业、被纳入统一的行动计划时,由文化财的所有者、管理者开展。利用保存修理、修复复原的契机,如山形县山形市旧县厅舍被指定为国家重要文化财之后,自1986年起历经十年完成了保存修理工程,按照1877年创建之初的形象和材料与工法进行了复原,新增了展示放映和音乐厅等公演空间,随之一起对建筑结构进行了补强加固,新增冷暖空调和防火消防设备,开展了整体的无障碍环境建设,增加坡道和高差升降机、具备盲文标识和音响提示的无障碍电梯、多功能卫生间等。利用所有权及功能变化的契机,如长野县长野市松代城的新御殿,当其所有权从私人所有有偿让渡给长野市,功能从私宅变更为向一般民众开放的设施之时,开展了保存修理工程和建筑物开放范围内的无障碍化建设,玄关高差处增设升降机,添置了室内用轮椅,庭园局部增添可拆卸木质坡道。利用大型城市活动、促进文化遗产旅游的契机,如长野县长野市善光寺,以1998年长野冬奥会残奥会和1997年“御开账”仪式为契机,成为日本首个在国宝级历史建筑物中开展无障碍环境建设的案例。

公共所有或管理的文化财,由相关主管部门引领,在较长期的保护利用规划下有序开展。如面向东京都管理的都立庭园制定的《东京都文化财庭园的保存活用规划》(東京都における文化財庭園の保存活用計画),由东京都建设局公园绿地部编制策定,文化厅文化财部、东京都教育厅地域教育支援部协助建议,以及各个都立庭园的指定管理者和公益财团法人东京都公园协会的参与下,于2004年首次制定,2017年全面修订,每十年左右根据社会情况和有关政策的动向进行调整。“同庭园的保存价值均衡考虑,为提高庭园利用者的满足度开展庭园整备,努力为各类障碍人群和不同文化人群等所有人提供舒适和安全的观览服务”。

先期要对文书、图纸、老照片等资料进行整理,对既有构筑物的防火耐震等性能进行评测,对无障碍环境的现状进行现场调研,面向老年人、轮椅使用者、婴儿车使用者、视觉障碍者、外国人等群体以及一般游客发放调研问卷,发现实际使用中存在的物理层面的、制度层面的、信息层面的障碍问题[16][17],调研对各个观光资源景点的重视程度[18],从整体的系统化无障碍环境建设的思路出发组织设计,对于无障碍改造有可能对文化财带来的影响极为谨慎,形成文化财无障碍环境建设方案。改造方案需要依照所涉及的相关事项,向文化财管理部门进行呈报(届出)、报告、提交许可申请获得审批(图6)。虽然没有专门针对性的设计规范标准,但对设施、材料、尺寸、做法的要求比常规性无障碍设计的要求要高更多。会为了一个具体的项目单独招标,征求最合适的无障碍用具、无障碍设施的方案。例如2018年名古屋木造天守阁为了忠实地复原、不采用电梯,面向全球征集符合木造天守阁要求的先进无障碍升降方案,并且成立了由有经验学者组成的无障碍研讨会,同时广泛采纳残障者团体和当事者的意见建议[19]。

四、结语

关于应大力开展历史文化遗产保护利用、开展无障碍环境建设,以及什么是好的做法,各界是有一定程度共识的。但在这两方面工作相交叉的领域,“既要又要”的原则性要求,落实在具体项目中时往往成为了“既不能也不能”。问题和困难不在物质环境、构造做法本身,而体现在工作过程、责权利分担、以及复杂任务的共同目标如何达成[20]。在看上去存在一定冲突性要求的历史文化遗产旅游地无障碍环境建设中,将权衡思路贯穿到更细致和深入的分析视角中,是解决这一问题的关键。

所以本文并未着眼于无障碍路线、坡道、扶手、台阶、标识等无障碍设施和做法要点以及无障碍信息、无障碍服务方面,尽管这些是在具体项目规划设计和落实中的主要内容,而且历史文化遗产旅游地对无障碍设施设备和做法的要求更高,更需要有针对性和创造性的设计。本文重点对日本在这一问题上所涉及的法规规定、工作思路、推进机制中的权衡思路进行了分析解读。法规规定和推进机制中,结合日本的许认可制度、规定了在不同等级和类型的文化财中保护利用和无障碍环境建设方面的责任义务,避免了对其中的无障碍化进行普适化、需主动履行的作为义务规定;明确强调了文化财保护方面的不作为义务,即不以未达到无障碍标准作为要求开展改造的理由,而是在具备改造契机时,在被允许可以进行现状变更的范围之内开展无障碍化提升,以整体化系统化无障碍环境建设的思路切入;无障碍改造方案需主动呈报并得到文保部门的审批许可;制定和践行长期保护利用规划的同时,按照符合每个项目独特性的定制化模式推进。设计工作思路上通过更细致的范围划分,再细化文化财不同构成部分的优先考虑事项和可采用的无障碍措施,包括运营管理层面、设施改造层面以及多媒体等替代手段,以提升整体的无障碍化水平。采取“分等级、分范围、定制化,作为义务与不作为义务相协调”的权衡式思路。

当前我国《无障碍环境建设法》新颁布不久,无障碍公益诉讼制度也随之建立,无障碍相关的法规制度建设正处于新一轮调整发展阶段,是修订完善的契机。在借鉴他国经验时还需认识到,不同国家对历史文化遗产中不同分类和等级的保护力度不同,对无障碍环境建设的义务要求程度不同,制度设计层面的项目推进机制、政府主管部门的监督管理机制与程序规定也都不尽相同;更涉及文物保护单位、历史遗产周边的城市街道或风景名胜、旅游景区,以及文化和旅游部门、住房和城乡建设部门、自然资源和规划等多个部门的工作。希望本文对日本经验的分析解读和对这一问题的认识思考,可以对我国历史文化遗产旅游地无障碍环境建设相关法规和制度建设产生一定的借鉴价值。