从广绣艺术特色看广府文化

广绣又名粤绣,学界泛指广东地区的绣种,严谨地说是粤绣的一个分支,特指广州及其古属地佛山、南海、番禺和顺德等地的民间手工刺绣工艺。

一、广绣起源于广府大地

广府地区纺织业和蚕业的发展是广绣起源与发展的物质条件。广东的纺织业有着悠久的历史,南方自古有“岛夷卉服”之说,早在3000多年前,南方人已经广泛利用植物纤维做原料。

广府地区岛屿众多,水道密布,海洋性气候特征导致气候温和,雨水充足,适合种桑养蚕。从秦始皇统一岭南并在岭南设郡以来,广东蚕桑丝绸业已有2000多年的历史,特别是明太祖召示农村“桑基围塘,广种桑麻”之后,广东成为中国著名的四大蚕茧产区之一。刺绣用材主要为线料,一般以蚕丝线为主。广东蚕业的兴盛与发展,为广绣的产生与发展提供了良好的物质基础。

因刺绣绣品属有机物质,受环境与温湿度影响较大,目前现存较早的广绣成品是藏于台北故宫博物院的明代白绫地博古图。

二、广绣艺术特色里的广府文化

(一)广泛多元的题材选料,彰显广府文化的区域特征

广绣与其他三大绣种常用丝线作绣线不同,其绣线的选择十分丰富,除了常见的丝线、绒线之外,其他所有结实美观、颜色鲜亮的线缕都可使用。18世纪中期,广东曾流行“皮金绣”,即纳丝绣的一种,绣出来的绣品金光闪烁,华美无比。广东省博物馆藏广绣绣品的用线以彩色丝绒线、金线为主。如所藏民国福寿八仙贺寿图广绣挂幛,以红缎为地、金线为主,五彩绒线为辅绣制八仙贺寿场景。

民国福寿八仙贺寿图广绣挂幛 广东省博物馆藏

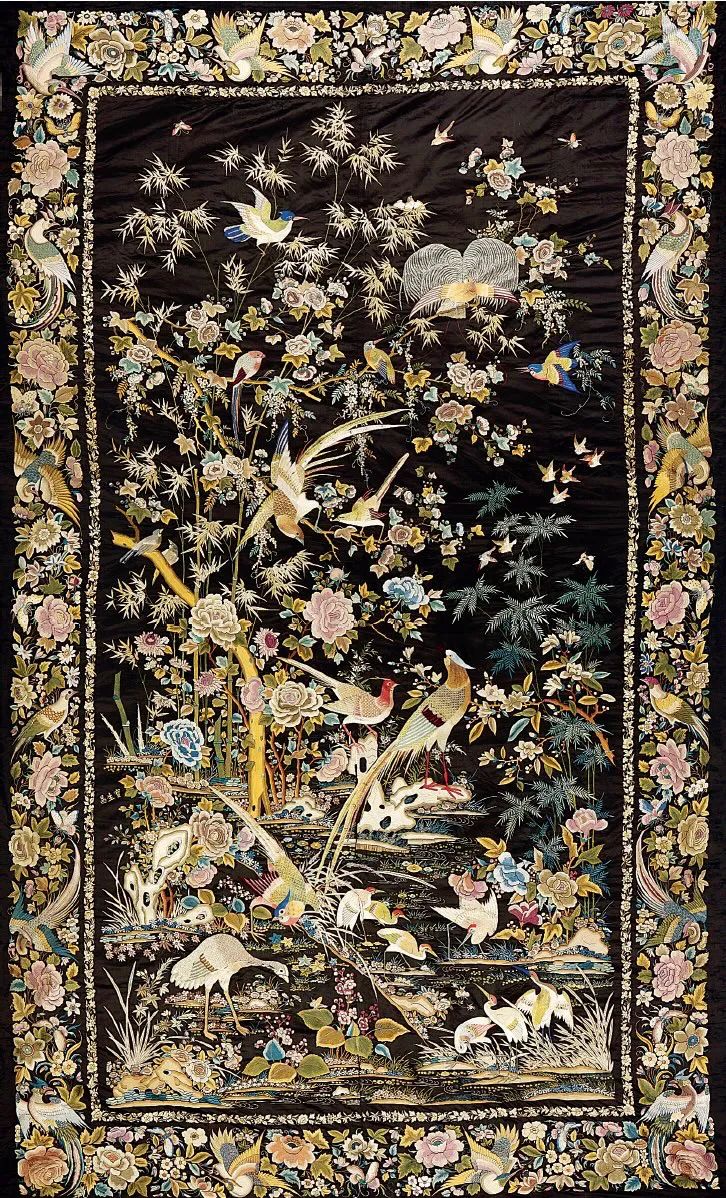

随着海上丝绸之路的开通,明清以后广绣被许多外国商人订购,他们把剪裁好的服饰图样、人物肖像、风景照片给到广绣艺人,大量的来样加工,极大地丰富了广绣的题材。广东省博物馆藏清代石青缎“宝生昌”号广绣花鸟大挂帐,是一幅罕见有店号匠名的外国商人订购的广绣绣品。

清代石青缎“宝生昌”号广绣花鸟大挂帐 广东省博物馆藏

(二)饱满艳丽的绣面风格,凸显广府文化的审美特质

广绣最突出的艺术特色当属图纹布局。它以布局饱满、图纹繁密、场面热烈、用色富丽而著称,图纹之间很少空隙,即使有空隙处也用水草、枝叶、山石等填充,绣面繁密紧凑,用色鲜艳浓重,配色对比强烈,有些绣品还大量掺入金线,使画面更加富丽堂皇,从而富有装饰性和地方特色。

广绣作品“凡花瓣复叠、叶片交互、枝茎分歧,其显出之处,绣法谓之水路”。沈寿笔下的“水路”,至今仍是广绣的独特技法,主要是在纹样重叠或相连之处,空出一线的绣地,从而在绣面形成空白的线条,犹如一条粗细均匀的勾边线,使画面繁而不乱。

(三)独特多变的针法技巧,展现广府文化的创新意识

广绣以针法丰富而独特见长,除了常见的基础针法、辅助针法、象形针法三大类之外,还有浮雕式的立体针法以及其他特殊针法,包括绒绣针法和金银线绣(钉金锈)针法。

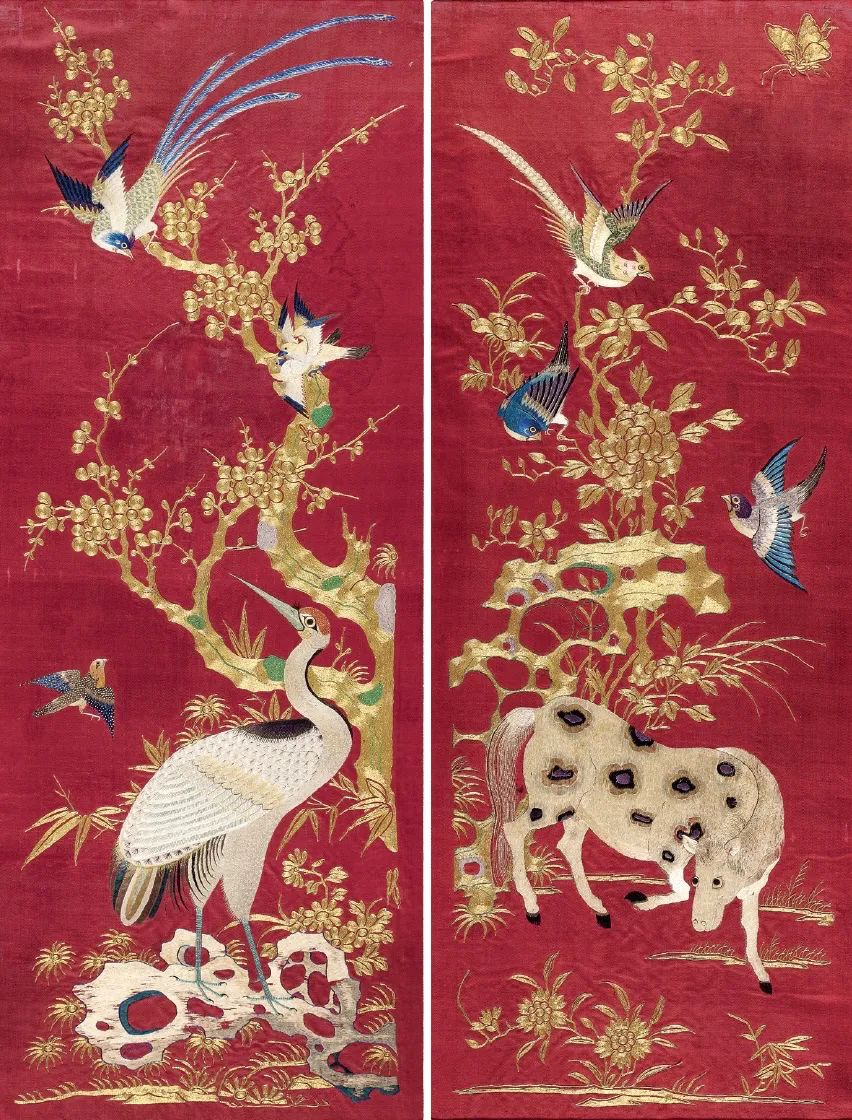

1980年后,广绣又新创了撕楔针、人字针、绒毛针、施撮针、织锦绣纹和老人面部绣纹等针法。其中,金银线绣纹的针法,国内以广绣最为丰富。广东省博物馆藏一对红缎金丝广绣挂屏,主体图纹基本用金线绣制,线到之处,丝缕分明,钉丝效果比普通丝线更能表现梅枝干的端劲刚直与菊花的傲霜风骨。

红缎金丝广绣挂屏 广东省博物馆藏

三、广绣的发展现状对广府文化的影响

广绣发展到现代,品类渐渐从实用性向欣赏性转变,市场上实用性品类越来越为罕见,众多绣品作为艺术品开始占领市场。这种艺术性质的广绣作品带有创作者独特的审美眼光和艺术素养,作品呈现出明显的个人风格。

同时,绣品题材也发生较大变化,从原来的花、鸟、虫、鱼等传统题材,到选用艺术性较强的国内外著名画作,抑或唯美的风景摄影图片。近年来,又因涉及到个人版权的问题,这类使用画作与知名摄影作品的绣稿也慢慢转变为广绣艺人自我创造的摄影图片。这些变化使广绣传统的表现技法和风格情调得到创新突破,艺术表现空间变得更为多样化,但同时缩小了可供选择的题材,减少了受众群体,从而导致“曲高和寡”的局面。但在时代的变革中,无论是题材还是工艺,广绣从来都没有停止艺术探索的脚步,而是默默地向着更加精美高端的艺术进军。