植根考古 关联古今——永城王庄遗址公众考古活动的实践与思考

今年6月14日文化和自然遗产日,河南永城王庄遗址联合考古队在河南省永城市汉风小镇,成功举办了一场公众考古活动。此次活动由永城市文物局、首都师范大学、河南省文物考古研究院以及商丘市文物考古研究院四家机构主办,以“让文物焕发新活力、绽放新光彩”为核心,精心设计了“四家联动、三大主题、两展并举、一线直播”的多元内容和立体参与模式。通过考古主题展览、专家导览讲解、科普展板宣讲、互动闯关游戏以及线上全程直播等多种形式,促进大众对王庄遗址的认知、考古学知识以及新修订的《中华人民共和国文物保护法》的理解。本次公众考古实践活动不仅获得线上线下广泛好评,更在学术理念上进行探索了和创新。

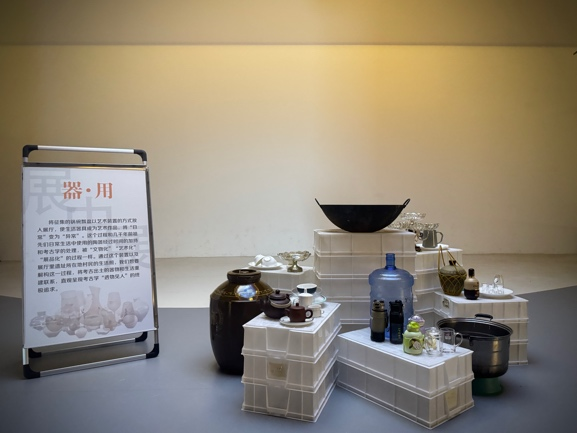

活动以两大展览为核心展开。“睢水遗珍·古国风华:永城市王庄遗址发掘成果展”作为基础学术载体,系统呈现作为“2023年度全国十大考古新发现”的王庄遗址的考古成果,布展面积1280平方米,展出出土文物349件。王庄遗址考古领队、首都师范大学副教授朱光华通过线上直播导览,深入阐释遗址作为河南首个大汶口文化中心聚落的学术价值,重点解析遗址出土的玉覆面、石圭等史前礼器的文化意义。在此展览的基础上,本次活动总负责人范佳翎针对一般考古成果展中大量发掘出土的史前陶器让观众觉得有距离感的问题,提出“展中展”策展思路,将展览“有器之用:从史前到当代”嵌套进“睢水遗珍·古国风华”展,构成一个双展并行的展厅。策展团队深入王庄遗址周边村镇社区调研,拍摄村民使用锅、碗、瓢、盆等当代器具的日常生活影像,结合器型与功能与展柜中陈列的史前陶器形成古今并置与呼应。此外,还征集日常生活器具在展厅中转化为装置艺术作品。这一设计的目标在于解构史前生活器物历经时间沉淀与考古学处理最终被“文物化”“艺术化”“展品化”的复杂过程,重建考古遗存与现实生活的联系,既实践考古学“透物见人”的学术追求,又打破专业壁垒,让当地村民参与展览,激发在地社区的文化认同感与历史归属感。

团队走访在地村民

双展并行的展厅

装置作品《器·用》

广场活动聚焦“家门口的5000年文明:王庄遗址及其价值”“考古就是‘挖’‘宝’:考古学的方法和意义”“不懂法可不行:学习文物法、依法爱文物”三大主题,策划了彼此关联、支撑的“我们是考古宣传员”科普展板和“咱们都是文物守护人”主题闯关游戏两个活动版块。

第一单元主题旨在将专业考古成果转化为公众易懂的在地化叙事。开篇从王庄遗址发现、发掘的过程切入,突出王庄遗址作为河南首个大汶口文化中心聚落填补学术空白的核心价值,通过陶鬶温酒、骨匕捕鱼等生活化描述还原五千年前聚落生活场景。在此基础上,进一步展现首都师范大学师生驻村考古实习生活,以及村民农闲参与发掘、考古元素融入乡村公共空间建设、村民与考古队亲切互动等细节,以双向叙事构建起考古遗址与当代社区的共生关系,将考古工作与社区认同、文化遗产保护与乡村振兴紧密联结。视觉上突出标志性考古遗迹遗物形象,语言则采用口语化、通俗化的表达,还设置留言本引导观众从信息接收者转为记忆共创者。最终实现学术性、在地性与交互性的有机统一,阐释“家门口”文明的综合意涵。

第二单元聚焦考古学基础概念和科学方法,针对社会上存在“考古就是挖宝”的错误认知,采用“解构-重构”的公众传播策略,以“考古就是‘挖’‘宝’为主题,从大众既有认知切入从而降低抵触心理。从“宝”和“挖”两个角度分别辨析解释,介绍田野考古工作的基本流程、常用工具及其科学规范,引导观众反思 “考古就是‘挖宝’”这一错误认识,系统纠正将文物价值简化为市场价格的认知偏差,从而解构认知误区,重构对考古学的科学认识。

第三单元侧重文化遗产保护法律的科普,重点解读了2024年新修订的《中华人民共和国文物保护法》及《中华人民共和国刑法》中涉及文物犯罪的关键条款,并强调地下及水下出土文物的国家所有权。针对社区居民在日常生活或劳作中发现文物的可能性,展览清晰传达了“保护现场”与“及时上报”两个基本步骤的核心要求,同时通过保护文物受表彰与盗掘文物受惩处的实际案例,进行正反两方面的警示教育。

本次公众考古活动充分利用了新媒体手段,微博直播观看人次超过20万,线上线下参与度高、反响良好,是融媒体时代公众考古的成功实践。通过精心设计的三大主题单元,活动系统普及了考古学的核心概念、基础研究方法和工作流程,有效降低了专业知识与公众理解之间的门槛。创新的“套筒模式”展中展,为如何将物质遗存转化为公众可感知、可理解的展示语言提供了示范案例。

活动全程深度融入当地社区,通过前期调研征集、内容关联设计、在地影像呈现等方式,强化了与周边社区的情感联系,构建了沟通学术与公众、促进考古机构与在地社区对话协作的社区考古模式,可以有效辐射并联动社区,切实支撑了以遗址为中心的社区考古可持续发展,形成了可资借鉴的经验。