沉浸式文旅|从“簪花围”到“四時福建”,福建文旅IP的破圈升级之路

编者按

福建,一个拥有“八山一水一分田”独特地理禀赋的省份,其山川之秀丽、人文之深厚,共同构成了其文旅发展的坚实基础。这里不仅有世界文化与自然遗产武夷山、泰宁丹霞等自然奇观,更有“海丝起点清新福建”的海岸线风光和“鼓浪屿:历史国际社区”等世界文化遗产。更重要的是,福建坐拥“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”、“福建土楼”等五项世界遗产,以及数量庞大的国家级非遗项目,成为我国唯一在联合国教科文组织非遗保护三个系列实现“大满贯”的省份。

(图片:福建泉州地标开元寺东西塔|来源:网络公开)

福建的文化魅力,在“簪花围”这一独特的非遗技艺中得到了生动体现。泉州蟳埔村的蟳埔女将鲜花与发髻巧妙结合的“簪花围”,不仅是一种生活美学,更蕴含着闽南女性面对生活的热爱与坚韧。这项技艺已走向世界,成为跨文化交流的独特符号。同样,泉州提线木偶戏凭借其精湛技艺和创新改编,在国际舞台上展现了中国传统艺术的魅力,成为中外文明互鉴的“艺术大使”。此外,作为闽南文化核心载体的闽南语,在历史的海风中记录着语言的漂流史诗,连接着跨越时空的文明共鸣。漳州布袋木偶戏的“法式浪漫”创新,以及蚵壳厝作为“海上遗构”走向世界,都彰显了福建文化强大的融合性与生命力。这些独特的文化IP,共同构成了福建文旅的深厚底蕴和吸引力。

(图片:西班牙马德里,清新福建国潮快闪。闽南语歌手和当地艺术家同唱《爱拼才会赢》|来源:网络公开)

02融合创新驱动:科技赋能与沉浸体验的文旅新生态

福建文旅业的发展,不仅在于其丰富而独特的文化资源,更在于其运用科技和创新手段,将这些资源转化为具有吸引力的沉浸式文旅体验。福建省委、省政府高度重视文旅融合,将文化旅游业培育为支柱产业,并大力推动各类IP的创新与转化。

(图片:央视精品纪录片《航拍中国》福建篇的武夷山|来源:网络公开)

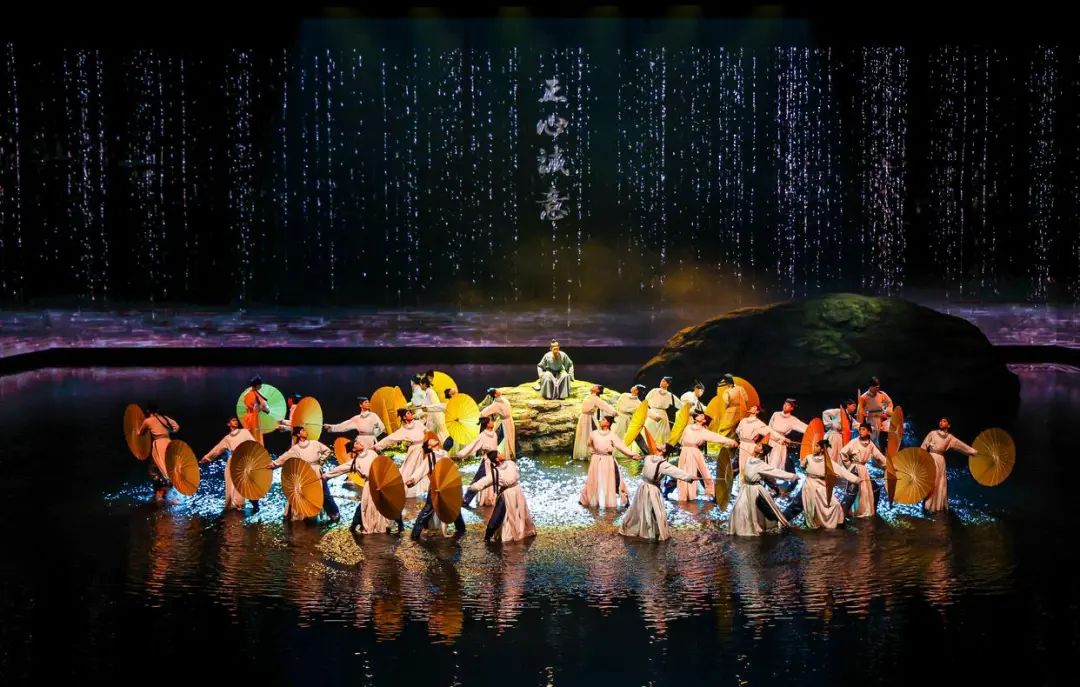

在沉浸式演艺方面,福建打造了一系列精品项目。《月映武夷》有着世界单体最大室内水幕舞台,以朱子文化为主题,通过45米超长水幕、270°环形巨幕、全息投影等技术,将朱熹手稿、建本雕刻、傩戏面具等元素融入其中,让观众在“鉴天、叩山、家礼、悟心”四大篇章中,完成一场从“看山看水”到“见天见地见自己”的灵魂觉醒;《印象大红袍》作为张艺谋“印象系列”代表作之一,以武夷山为幕布,以茶文化为灵魂,通过360度旋转观众席和震撼的声光电技术,讲述千年茶史与武夷人文,从2010年3月29日起,共演出6370场,接待885万观众,成为武夷山炙手可热的文化名片。此外,《最忆船政》作为2024年全国红色旅游新技术应用优秀案例,将漫长的船政历史浓缩进80分钟的演艺,带领观众追寻中华民族的向海图强梦,领略“船政精神”,还融入了八将舞、妈祖文化等福建非遗以及福州方言、“三条簪”妆造、传统服饰、闽菜文化等元素。

《偶遇世界·因为刺桐》作为泉州首个沉浸式精品驻场文旅演艺项目,以泉州文化底蕴筑基,通过乐、舞、音、画、戏等结合5D成像、全息技术、建筑投影、激光造型等当下最新科技,打造成“文化+科技+演艺”的沉浸式体验演艺项目,用“戏剧的语言”再现宋元时期“东方第一大港”的繁荣盛景。

(图片:大型文旅山水史诗《月映武夷》演出剧照|来源:网络公开)

(图片:全国首部折叠渐进式实景演艺《最忆船政》现场|来源:网络公开)

在主题景区与乡村文旅方面,福建也进行了大量创新。“印象大红袍·天空剧场”运用9D技术和全息投影,让游客飞越福建,鸟瞰其千年人文与自然奇观。“屿见闽南·时光幻境”则以“非遗活态传承”为核心,打造“五感沉浸体验”,让游客能品尝、触摸、穿戴、聆听和观赏闽南文化。乡村文旅方面,如漳州坑头村的“古厝活化”项目,将其定位为“生态康养+文化体验”,成功打造了旅游品牌;官畲村的“七彩官畲”文创改造项目,通过IP形象、文旅业态导入和品牌传播,成为国家4A级旅游景区和乡村旅游重点村。

(图片:官畲村“七彩官畲”|来源:网络公开)

科技在其中扮演了关键角色。从“数字赋能传承”的古陶瓷基因库,到实景演艺中的“时空隧道”和智能水舞台,再到“智慧旅游”综合服务平台,科技的广泛应用极大地丰富了游客体验,提升了服务水平。而“四时福建”项目的推出,更是将气候资源与旅游巧妙结合,通过精准推荐各地最佳出游点和节气民俗,成为全国国内旅游宣传推广的典范,显著提升了福建文旅品牌的吸引力与影响力。

03流量经济与产业联动:构建文旅新生态的福建模式

福建文旅的“出圈”不仅仅在于其丰富的文化资源和创新的表现形式,更在于其强大的“流量转化”和“产业联动”能力,成功将文化资源转化为经济增长的新动能。

福建积极实施“文旅+百业”战略,将文化旅游业培育成支柱产业。通过“扩大‘朋友圈’”,积极“走出去,请进来”,在国际国内开展大规模文旅推介活动,邀请旅行大V、境外旅行商等,有效吸引了入境游客,入境旅游人数和花费大幅增长。同时,通过“主流媒体+网络名人+小小文旅推荐官”的立体化营销,以及创新文旅“脱口秀”等活动,“四时福建”等文旅品牌广受认可,城市“网红”效应显著,泉州、福州等城市接待游客量和旅游总花费均创历史新高。

(图片:2025福建文旅经济发展大会现场|来源:网络公开)

在“练好内功”方面,福建注重“项目促投资,强化点与链”。通过建立万亿元重点文旅投资项目库,实施重大项目带动,文旅产业投资额持续攀升。更重要的是,福建善于将文化IP与各类产业深度融合。例如,通过演唱会等文体活动吸引大量外地游客,带动文旅消费增长,形成“为一场演唱会奔赴一座城”的效应。这种“无界”思维和“诗与远方”融入日常的模式,使得文旅产业不再是孤立的风景线,而是成为了驱动经济高质量发展的澎湃动能。

(图片:“跟着演唱会去旅游”泉州市演唱会|来源:网络公开)

从“簪花围”的非遗出海到“四时福建”的精准营销,再到各类沉浸式演艺和主题景区的创新打造,福建文旅通过“内容共鸣+业态融合+产业联动”,成功实现了从“流量”到“经济增量”的转化,并进一步带动了相关产业的发展。这种全方位的文化与旅游深度融合,不仅提升了福建的文化影响力和城市形象,也为中国文旅产业的发展提供了宝贵的经验和范例。

(图片:福建海滩|来源:网络公开)