高祖伯括、皇祖南公与曾侯■、曾侯谏及犺(夭)试探

编钟而崩溃而是显示出极强的生命力。

编钟而崩溃而是显示出极强的生命力。

2009年以来,在湖北随州发现的曾公 编钟以及相关的曾侯與编钟和芈加编钟铭文[1],因其内容非常重要,引起了热烈的讨论。笔者阅读过相关论文之后,产生了一些想法,现在发表出来,以供攻错。

编钟以及相关的曾侯與编钟和芈加编钟铭文[1],因其内容非常重要,引起了热烈的讨论。笔者阅读过相关论文之后,产生了一些想法,现在发表出来,以供攻错。

一、曾国三钟与高祖伯括、皇祖南公

曾侯與编钟(2009年发掘)云[2]:

唯王正月吉日甲午,曾侯與曰:伯括上庸,佐佑文武,达殷之命,抚定天下。王逝命南公,营宅汭土,君庇淮夷,临有江夏。……用孝以享于辝皇祖,以祈眉寿、大命之长,其纯德降余,万世是常。

芈加编钟(2019年发掘)云:

唯王正月初吉乙亥,曰:伯舌受命,帅禹之堵,有此南洍……

曾公 编钟(2019年发掘)云:

编钟(2019年发掘)云:

唯王五月吉日丁亥,曾公 曰:昔在辝丕显高祖,克逑匹周之文武,淑淑伯

曰:昔在辝丕显高祖,克逑匹周之文武,淑淑伯 (舌),小心有德,召事一帝,遹怀多福,佐佑有周,灵神其圣,受是丕宁,丕显其霝,甫匐辰敬。王客我于康宫,呼尹氏命皇祖建于南土,蔽蔡南门,折应京社,适于汉东,南方无疆,涉征淮夷,至于繁汤。

(舌),小心有德,召事一帝,遹怀多福,佐佑有周,灵神其圣,受是丕宁,丕显其霝,甫匐辰敬。王客我于康宫,呼尹氏命皇祖建于南土,蔽蔡南门,折应京社,适于汉东,南方无疆,涉征淮夷,至于繁汤。

曰:昭王南行,舍命于曾,咸成我事,佐佑有周,赐之用钺,用征南方。南公之烈,叡(骏)圣(听)有闻,陟降上下,保埶(辥)子孙。

曰:……夔余孺小子(笔者按:相当于胡簋的“王曰:有余隹小子”),……择其吉金鐈铝,自作龢鎛宗彝,……以享于其皇祖南公,至于桓庄,……永保用享。

关于铭文,已有许多学者做过很好的释读,但仍有需要再加以论说者如次。

第一,关于铭文的“命”。

芈加编钟云“伯舌(括)受命,帅禹之堵,有此南洍……”。曾侯與说“伯适(括)上庸,佐佑文武,达殷之命,抚定天下。王逝命南公,营宅汭土,君庇淮夷,临有江夏”。曾公 说高祖“克逑匹周之文武……王客我于康宫,呼尹氏命皇祖建于南土”。

说高祖“克逑匹周之文武……王客我于康宫,呼尹氏命皇祖建于南土”。

迄今为止,似乎所有人都把“伯舌受命”与曾公 所言“建于南土”、曾侯與所言“王逝命南公,营宅汭土”当作同一个“命”[3]。我们的看法与此不同。仔细对比上述记载,伯括是“受命,帅禹之堵,有此南洍”,而皇祖则是王命“建于南土”。建当是受封受建,例如小臣豈鼎“召公建匽(燕)”[4]。这个命明确是来自于王。但“伯括受命”之命,并未明言来自于王。这个命当是来自于天命、与生俱来之命。试对比晋公盆铭文“我皇祖唐公,膺受大命,左右武王,教威百蛮,广辟四方,至于不廷,莫不□□,[王]命唐公,建宅京师,□□晋邦”[5]。在“王命唐公建宅京师”之前,已然说到唐公“膺受大命,左右武王”,所受之命,恐怕理解作此人“生来之命”要好于“王命”,其左右武王乃至后来成为唐国第一代国君均与此“命”有关。再看秦襄公。秦公曰:“我先祖受天命,赏宅受国”(见秦公镈)。秦襄公后来被周平王“授国”,当然是王命。但是,其根本原因被认为还在于受了天命。商王纣曰:“我生不有命在天乎!”(《史记·殷本纪》,又见《尚书·西伯戡黎》)再看后稷。《诗·閟宫》云姜嫄“上帝是依”而生下后稷,而后稷“奄有下国,……奄有下土,缵禹之绪”。与芈加所说伯括“伯舌受命,帅禹之堵,有此南洍”不是很像吗?如果不嫌稍远的话,屈原《橘颂》的例子也很适用于此:“后皇嘉树,橘徕服兮。受命不迁,生南国兮。”橘生于南国,被认为是“受命”,这个命当然就来自于自然神了。

所言“建于南土”、曾侯與所言“王逝命南公,营宅汭土”当作同一个“命”[3]。我们的看法与此不同。仔细对比上述记载,伯括是“受命,帅禹之堵,有此南洍”,而皇祖则是王命“建于南土”。建当是受封受建,例如小臣豈鼎“召公建匽(燕)”[4]。这个命明确是来自于王。但“伯括受命”之命,并未明言来自于王。这个命当是来自于天命、与生俱来之命。试对比晋公盆铭文“我皇祖唐公,膺受大命,左右武王,教威百蛮,广辟四方,至于不廷,莫不□□,[王]命唐公,建宅京师,□□晋邦”[5]。在“王命唐公建宅京师”之前,已然说到唐公“膺受大命,左右武王”,所受之命,恐怕理解作此人“生来之命”要好于“王命”,其左右武王乃至后来成为唐国第一代国君均与此“命”有关。再看秦襄公。秦公曰:“我先祖受天命,赏宅受国”(见秦公镈)。秦襄公后来被周平王“授国”,当然是王命。但是,其根本原因被认为还在于受了天命。商王纣曰:“我生不有命在天乎!”(《史记·殷本纪》,又见《尚书·西伯戡黎》)再看后稷。《诗·閟宫》云姜嫄“上帝是依”而生下后稷,而后稷“奄有下国,……奄有下土,缵禹之绪”。与芈加所说伯括“伯舌受命,帅禹之堵,有此南洍”不是很像吗?如果不嫌稍远的话,屈原《橘颂》的例子也很适用于此:“后皇嘉树,橘徕服兮。受命不迁,生南国兮。”橘生于南国,被认为是“受命”,这个命当然就来自于自然神了。

“有此南洍”很可能反映了伯括本来就是这一带的土著头领,他后来做了周文王的加盟者,其后辈则受到周昭王的册命,成为周王朝诸侯国的一员。《国语》卷十“(文王)于是乎用四方之贤良。及其即位也,询于‘八虞’,而咨于‘二虢’,度于闳夭而谋于南宫。”南宫,韦昭注谓即南宫括,似乎显示南宫括属于“四方”之一的南方的贤良。这也有利于解释为什么叶家山墓地是东西向、用日名等等非“纯姬姓”(如武之穆的晋)的文化现象。虽然曾国是姬姓,也奉后稷为远祖[6],但与文之昭、武之穆、周公之胤毕竟不同。韩巍引皇甫谧《帝王世纪》“文王昌……敬老慈幼,晏朝不食,以延四方之士。……是以太颠、闳夭、散宜生、南宫适之属咸至,是为四臣”说南宫括与闳夭、散宜生、太颠、太公望等人一样,都是投奔文王的“四方之士”,并非周王室嫡系。他引林鹄并创“周初赐姓说”试图解释这种文化与族的分裂现象[7],但文献上似乎尚未见到夏商周时代被人王(而不是老天)“赐姓”的证据。王占奎曾经很谨慎地说过曾很可能存在由叶家山的非姬姓转变为春秋时代姬姓的推测[8]。现在看来,用曾的远祖很早(后稷到文王之前某个时间段。南宫括类似奔吴的太伯仲雍?)分立出来来理解这种文化与族姓的分裂现象,似乎更为合适。

第二,关于曾公 钟铭“王客我于康宫”。客,利鼎“王客于般宫”,唐兰谓“客就是格”[9]。对比大量金文例子,此说已经成为共识。各,大量见于西周金文,其意为来、到,大约相当于今广东话的“落”。对此句有以下几种解释。

钟铭“王客我于康宫”。客,利鼎“王客于般宫”,唐兰谓“客就是格”[9]。对比大量金文例子,此说已经成为共识。各,大量见于西周金文,其意为来、到,大约相当于今广东话的“落”。对此句有以下几种解释。

(一)“我”就是器主曾公 [10],虽然东周时期仍存在康宫会陷入孤证的境地,但也不能说完全没有可能。但问题是铭文后边说“呼尹氏命皇祖建于南土”,无论如何与曾公

[10],虽然东周时期仍存在康宫会陷入孤证的境地,但也不能说完全没有可能。但问题是铭文后边说“呼尹氏命皇祖建于南土”,无论如何与曾公 对应不起来。所以,“我”不是器主本人。

对应不起来。所以,“我”不是器主本人。

(二)“我”是“我皇祖”的遗漏[11]。此说虽是假设,但凭藉该编钟铭文中有多处漏缺、讹串等等现象,似乎不是不可能的,且颇为有理。但问题是,如何知道所缺为“皇祖”二字呢?西周金文中从未有人名或代词宾语夹于“各” “于”二字之间。

(三)参照西周金文惯例,认为“我”字纯属错铸[12](笔者觉得此说最为可能)。即使不是错铸,“客我”二字构成的词也应是到达、进入的意思,因为按照金文所记赐命仪式,此时只有王进入某宫,还轮不到被赐命人进入的议程。

总之,这一句当读作“王各于康宫”。

康宫是康王的宗庙,唐兰先生由此创立西周铜器断代的康宫原则,即凡有康宫字眼的铜器必在康王之后。同理,凡有文武成昭穆共懿孝夷厉等字者,其王世必在对应之王之后。

康宫一词是本文立论的基础,也是争论最大的。有人认为这是春秋时人的说法,并不需要“认真”对待,不愿意相信这是真的[13]。问题是为什么对铭文本身加以使用而偏偏怀疑康字?曾公 这一段话的用意在于夸耀其光荣历史,不管是在康宫或成太室,并不能增减其荣光——只要是周王室就行。所以,我们的态度是,认可康宫二字。不认,拿不出证据。

这一段话的用意在于夸耀其光荣历史,不管是在康宫或成太室,并不能增减其荣光——只要是周王室就行。所以,我们的态度是,认可康宫二字。不认,拿不出证据。

第三,高祖即伯括。

伯括即文献记载的南宫括,而南宫可以省略作南(见南公乎钟[14]),南宫括可以是南公括,这一点已经基本获得认可(但不是文王之子冉季载,详见韩巍文[15])。曾公 编钟说高祖“克逑匹周之文武”。《尚书·君奭》:“惟文王尚克修和我有夏,……有若南宫括。”《尚书大传》曰:“散宜生、南宫括、闳夭三子相与学讼于太公,四子遂见西伯于羑里。”清华简《良臣》曰:“文王……有南宫适、有南宫夭、有芮伯、有伯适、有师尚父、有虢叔。”武王伐纣时,南宫括“发巨桥之粟,散鹿台之财”。出土铭文与传世文献两相对比,左右文武的这位南族高人就是南宫括,而在

编钟说高祖“克逑匹周之文武”。《尚书·君奭》:“惟文王尚克修和我有夏,……有若南宫括。”《尚书大传》曰:“散宜生、南宫括、闳夭三子相与学讼于太公,四子遂见西伯于羑里。”清华简《良臣》曰:“文王……有南宫适、有南宫夭、有芮伯、有伯适、有师尚父、有虢叔。”武王伐纣时,南宫括“发巨桥之粟,散鹿台之财”。出土铭文与传世文献两相对比,左右文武的这位南族高人就是南宫括,而在 铭中此人被称作高祖,可见高祖等于伯括。

铭中此人被称作高祖,可见高祖等于伯括。

由曾国三钟铭文也可获得内证:

曾侯與曰:伯括上庸,佐佑文武……

芈加钟曰:伯舌受命,帅禹之堵,有此南洍……

曾公 曰:昔在辝丕显高祖,克逑匹周之文武,淑淑伯

曰:昔在辝丕显高祖,克逑匹周之文武,淑淑伯 (舌),小心有德,召事一帝,遹怀多福,佐佑有周,灵神其圣,受是丕宁,丕显其霝,甫匐辰敬。

(舌),小心有德,召事一帝,遹怀多福,佐佑有周,灵神其圣,受是丕宁,丕显其霝,甫匐辰敬。

对比三钟铭,曾公 所说的高祖就是曾侯與所说的伯括(二者都左右文武,且都列在最前面,而最早的祖先不可能是两个人)。

所说的高祖就是曾侯與所说的伯括(二者都左右文武,且都列在最前面,而最早的祖先不可能是两个人)。

杜勇先生认为,高祖即始祖,是一个不知私名的人,而伯括是皇祖南公,皇祖与高祖是两个人[16]。这样理解,似有以下难以说通之处:其一,伯括“帅禹之堵,有此南洍”,不就是以南洍为发祥地的始祖之举吗?其二,高祖“克逑周之文武”(與铭),而伯括也“左右文武”( 铭)。如果高祖真是伯括前面的另一人,则只剩下很小可能:比伯括年龄大不了一点。可见,割裂了高祖与伯括的同一关系只剩下纯粹的排列组合上的可能性而已,远不如把二者当作同一个人(详见下文)。

铭)。如果高祖真是伯括前面的另一人,则只剩下很小可能:比伯括年龄大不了一点。可见,割裂了高祖与伯括的同一关系只剩下纯粹的排列组合上的可能性而已,远不如把二者当作同一个人(详见下文)。

第四,南公即皇祖。曾公 说王乎尹氏“命皇祖建于南土”,曾侯與说“王逝(誓)命南公,营宅汭土,君庇淮夷,临有江夏”。两者都是受王命:一云南土,一云“汭土”;一云建,一云营。不难看出,皇祖就是这个南公。曾公

说王乎尹氏“命皇祖建于南土”,曾侯與说“王逝(誓)命南公,营宅汭土,君庇淮夷,临有江夏”。两者都是受王命:一云南土,一云“汭土”;一云建,一云营。不难看出,皇祖就是这个南公。曾公 曰“……享于其皇祖南公”,曾侯與说“以享于辝皇祖”,南公乎钟铭也说“皇祖南公”(南公乎钟铭还说到先祖南公)。不可能把营建南土的王命同时授予两个人,故而皇祖就是受命康宫的那个南公(而未必是高祖)。此人在南—曾(曾当是由南分化出来的,故本文称作“南—曾”,详下文)历史上地位当非常突出。曾国后来的君主叙说自己历史上的著名人物必然与国家经历的重大事件相关联,此人如果不是曾的开国之君就应该是其上一代(颇像周人把文武挂在嘴边)。确定了皇祖与南公的对应关系,理解高祖、伯括、皇祖、南公等四个人称关系时就不会陷入近乎游戏的纯粹排列组合之中。

曰“……享于其皇祖南公”,曾侯與说“以享于辝皇祖”,南公乎钟铭也说“皇祖南公”(南公乎钟铭还说到先祖南公)。不可能把营建南土的王命同时授予两个人,故而皇祖就是受命康宫的那个南公(而未必是高祖)。此人在南—曾(曾当是由南分化出来的,故本文称作“南—曾”,详下文)历史上地位当非常突出。曾国后来的君主叙说自己历史上的著名人物必然与国家经历的重大事件相关联,此人如果不是曾的开国之君就应该是其上一代(颇像周人把文武挂在嘴边)。确定了皇祖与南公的对应关系,理解高祖、伯括、皇祖、南公等四个人称关系时就不会陷入近乎游戏的纯粹排列组合之中。

第五,人名与人物关系的其他可能性。

以上三钟涉及到先周到西周早期四个名称:高祖、伯括、皇祖、南公。

四个名称与相关人物全部排列组合,有以下五类[17]:四个人名全部合并;合并三名外加一名;合并二名加合并二名即(1+1)+(1+1);合并二名加二名即(1+1)+1+1;零合并。其中(高祖+伯括)+(皇祖+南公)与三钟铭文内容最为相合且与相关历史记载不存在矛盾,因而最为可取。其他的各种组合关系不可取的原因详参注释17。

其中第二类组合中的“高祖+(伯括+皇祖+南公)”为杜勇先生之说。由于文王到昭王(即使是其元年)相距时间过长,必然要求受命康宫之年大幅度前移,从而至迟也进入到康王时候,导致出“康宫原则”崩塌的推论。但由上文可知,这仅仅是十二种组合当中的一种且非最好的一种。伯括仅仅是一种理论上的候选人之一而已,受命康宫的这位南公完全有可能是别人。由此否定“康宫原则”自然难以奏效。

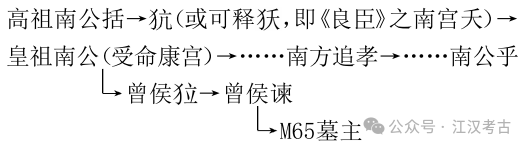

于是,形成如下人物关系:高祖伯括→皇祖南公。

伯括参与了从商纣王的监狱——牖里营救被囚的周文王。文王脱险后十年,崩(见《史记·周本纪》)。周武王接大位。武王在他的第8年伐黎(清华简《耆夜》武王八年伐黎,“八年”应是武王的而不是文王的[18]。故传世文献所说的与伐纣有关的“十一年”不应当如前人所“强解”的接续文王的纪年),后到第11年(或第13年)灭纣,灭商后在位有一年到二、三、四、六年等不同说法,下来经过成康之间“刑措不用四十年”(一说四十余年),便到了昭王元年。按最短的算,文10+武(11+1)+成康40+昭1=63年,周王室文、武、成、康、昭五代63年对应于南氏一支,从康王时的大盂鼎的盂之“祖南公”看,南氏一支此时至少已历三代。

二、南与曾的关系

三套编钟都出自曾国首领的墓中,铭文是东周曾国的国君或代行君事的君后说的话。他们说到其远祖都说南公,而不是曾公。南与曾在曾国人眼里显然是两相分明而又有密切联系的称谓。曾公 、曾侯與在回顾自己家族辉煌历史而不说到曾国建国是难以想象的,进而與铭和

、曾侯與在回顾自己家族辉煌历史而不说到曾国建国是难以想象的,进而與铭和 铭的居有南土之说,必然至少有一次(很可能如现今学人所理解的那样,二铭所说系同一事)是曾国开国之举或与曾开国有密切联系的重大事件。显然“皇祖受命建于南土”对应于这一事件最为合适。由南公之称谓到曾侯之称谓,要么意味着该国族的国名发生过改动(南与曾前后串联),要么意味着曾从南分立出来(南与曾并联)。

铭的居有南土之说,必然至少有一次(很可能如现今学人所理解的那样,二铭所说系同一事)是曾国开国之举或与曾开国有密切联系的重大事件。显然“皇祖受命建于南土”对应于这一事件最为合适。由南公之称谓到曾侯之称谓,要么意味着该国族的国名发生过改动(南与曾前后串联),要么意味着曾从南分立出来(南与曾并联)。

先说第一种。

在叶家山只发现了其首领称曾侯而未见到当时活着的首领称作南公——没有“南公作”铭文的铜器发现(虽然有“作南公”器。详下文)。这意味着曾出现在叶家山,更像是外来户(锶同位素检测报告支持这一看法[19])。曾公 钟铭说到“命皇祖建于南土,……适于汉东”。由某处去到属于南土的汉东——叶家山就在汉水以东——正与此一推论相合。这很容易让人想到庙台子—叶家山就是“皇祖南公”的始封地。如果是这样,很难想象“受命康宫”这样的高光时刻不在铜器中有所体现。另外,正是这个皇祖,被春秋时期的曾国国君称作南公而不是曾公。所以,庙台子—叶家山很可能并不是“南”国的始封地,而是曾国的始封地。

钟铭说到“命皇祖建于南土,……适于汉东”。由某处去到属于南土的汉东——叶家山就在汉水以东——正与此一推论相合。这很容易让人想到庙台子—叶家山就是“皇祖南公”的始封地。如果是这样,很难想象“受命康宫”这样的高光时刻不在铜器中有所体现。另外,正是这个皇祖,被春秋时期的曾国国君称作南公而不是曾公。所以,庙台子—叶家山很可能并不是“南”国的始封地,而是曾国的始封地。

试对比以下事例。唐—晋:觉公簋“王命唐伯侯于晋”,唐换成了晋;孟(妹)—康—卫:武王之弟叔封由“孟侯”(《尚书·康诰》王若曰“孟侯”)转变为“康侯”、其后代又由康侯变为卫侯。虞—宜:宜侯夨簋称虞侯夨,改封之后则称为宜侯夨。援引这些例子似乎也可以解释曾之于南的关系。

已有学者援引召公、周公本人主政朝廷而元子就封的例子而作出解释[20]。但是,尚难称完备。

首先,试对比周公—伯禽之例。《閟宫》云“王曰叔父,建尔元子,俾侯于鲁”。王给周公说(而不是对着伯禽说,纵然假设伯禽也在场)让你的长子侯于鲁。再看看燕召公。克罍云“王曰太保,唯乃明乃鬯,享于乃辟。令克侯于匽”。按照现今的主流意见,克是召公的长子。铭文还是王对着太保(而不是对着其长子,纵然其长子也在场)说的。回头看看曾公 钟铭则是“命皇祖建于南土”,并没有半点皇祖以外的人掺和进来。皇祖既是受命之人也是就任之人(就任南土并非就是就任叶家山,南土内其他地方亦可与此句合拍)。

钟铭则是“命皇祖建于南土”,并没有半点皇祖以外的人掺和进来。皇祖既是受命之人也是就任之人(就任南土并非就是就任叶家山,南土内其他地方亦可与此句合拍)。

其次,忠实于三钟铭文,不可否认一个被曾国后人称作“皇祖南公”的人在南土有其地盘。这个地盘,要么是以南为名号的封国,要么以南为号的采邑。无论哪样,都与曾并列。

第三,西周金文显示,晚在叶家山曾侯墓之后还有以南为号的“氏”(即国族)存在。例如,南姞甗和南方追孝鼎[21](图一)。

南姞甗是南姞为其皇辟作器。女子“称国与姓”,南显然是国族名即氏名。从该器颈部的垂冠鸟纹看,时代进入穆王的可能性很大,而关于两座(或三座)曾侯墓年代尽管争论很大,但包括本文在内,都认为不晚于昭王。南方追孝鼎不但器型垂腹明显,而且颈部纹饰明显具有中期的特征,再加上尊字从酋而不是从酉,足可认为到了叶家山曾侯墓之后。张天恩博士提醒笔者,该鼎铭文的公仲与西周晚期的南公乎钟铭的“皇祖南公、亚祖公仲”(该铭还有一处是“先祖南公”)的公仲是同一人。这样看来,以南为氏名和以曾为氏名长期共存以至于到了西周晚期。

第四,如果在同一个人任内转换旗号(例如有人主张的曾侯谏就是受命康宫的南公[22]),则叶家山的曾侯必然有一个先称南公后称曾侯的人(犹如从唐伯转换为晋侯的燮父),而这个人的墓不见记录受命康宫这一高光事件的铜器(虽然“不见”作为证据,有“消极”之嫌,但总该认为“出现”才是高概率事件,如克罍见于燕侯墓中)。

理论上还有一种可能:即转换旗号的人是不见于叶家山第一代曾侯以外的另一个人。这样假设意味着又回到了第一代曾侯的问题。 铭里王授命的那位是南公,而未被称作曾公;只说到建于南土(南土既可以理解作广义的南方之土,也可以是狭义的以南为名之国的地方)。第一代称曾侯的时间必不早于受命康宫之时。如果在此之前,意味着曾与“受命康宫”的南公的血缘关系更远,亦即受命康宫的这个皇祖南公不是曾国的直系亲属,而自己的直系亲属并没有在铭文里出现。后代曾侯说到这个并非自己直系的远祖南公作为本支历史的高光代表是不是有点不伦不类?这是“夸耀别人家而没有夸耀自家”的奇怪现象。所以,这种假设没有意义。

铭里王授命的那位是南公,而未被称作曾公;只说到建于南土(南土既可以理解作广义的南方之土,也可以是狭义的以南为名之国的地方)。第一代称曾侯的时间必不早于受命康宫之时。如果在此之前,意味着曾与“受命康宫”的南公的血缘关系更远,亦即受命康宫的这个皇祖南公不是曾国的直系亲属,而自己的直系亲属并没有在铭文里出现。后代曾侯说到这个并非自己直系的远祖南公作为本支历史的高光代表是不是有点不伦不类?这是“夸耀别人家而没有夸耀自家”的奇怪现象。所以,这种假设没有意义。

无论怎样,不可避免,总要承认曾与南在南土各自独立,即下面一种选择。

再说第二种,曾从南土之南族分立出来。这种解释,“绕过”了墓中不见“受命康宫”器的“弊病”,且符合既称曾侯(而不是南侯)又承认南是“祖”国,皇祖南公既是“祖”国的荣耀也是曾自家的荣耀。但似乎又会遇到另外一个难题:芈加编钟只写了伯括,未及康宫受命的南公,亦未及本文所主张的从南分立出来的曾国第一代国君。难道曾公 和芈加叙述历史时对开曾之君也就是自己这一支的第一代直系祖先(比如曾侯

和芈加叙述历史时对开曾之君也就是自己这一支的第一代直系祖先(比如曾侯 )不加叙写?晋公盆铭说到了“宪公”当系文献中的晋献公[23]。后者是曲沃桓叔一支的直系后人,但盆铭既没有叙写由唐开晋的燮父也没有叙写到曲沃桓叔。以此例之,曾公

)不加叙写?晋公盆铭说到了“宪公”当系文献中的晋献公[23]。后者是曲沃桓叔一支的直系后人,但盆铭既没有叙写由唐开晋的燮父也没有叙写到曲沃桓叔。以此例之,曾公 没说到第一代曾君并不是不可接受的。

没说到第一代曾君并不是不可接受的。

两相对比,还是后一种好。这意味着受命康宫的那位南公的墓可能并不在叶家山。叶家山的第一位曾侯当是从这位南公处分化出来的。受命康宫很可能是周王室对自伯括时业已享有南土的既成事实的正式承认而已。

三、犺(南宫夭)与曾侯

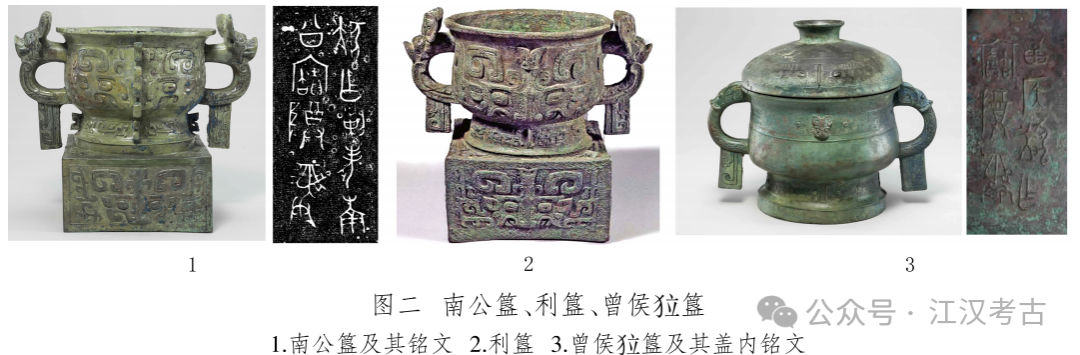

在叶家山墓地,有两件出自M111的铜器说到了南公。一件是爵,铭云“作南公宝尊彝”。另一件是南公簋(图二,1),铭文云“犺作剌考南公宝尊彝”。

同墓所出的“曾侯犺作宝尊彝”簋铭之犺,本文承吴镇烽先生《金文通鉴》释作 (吴先生推测犺与

(吴先生推测犺与 “二人似是兄弟”)。南公簋的年代属于西周早期偏早没有争论。但问题是,恰恰是该器并没有曾或曾侯字样。说者或认为人名是犺,与曾侯

“二人似是兄弟”)。南公簋的年代属于西周早期偏早没有争论。但问题是,恰恰是该器并没有曾或曾侯字样。说者或认为人名是犺,与曾侯 是同一个人,进而认为曾之为国名可早到成王时期,于是造成了与昭王时期“受命康宫”的矛盾。

是同一个人,进而认为曾之为国名可早到成王时期,于是造成了与昭王时期“受命康宫”的矛盾。

笔者以为,此字并不能遽然与 合为一字。

合为一字。

其一,字形显然有别。两件曾侯 的

的 字,左边立字最下一笔分明不是斜横而是平横,且在最底下。而犺,《简报》摹本两腿之间没有一斜横,但文字叙述又说这一斜横“十分明显”[24]。即便是这一笔存在,也不在最底下(不着地)而疑似在两腿之间。尽管有同墓所出这个语境,也难以把两个字等同起来。

字,左边立字最下一笔分明不是斜横而是平横,且在最底下。而犺,《简报》摹本两腿之间没有一斜横,但文字叙述又说这一斜横“十分明显”[24]。即便是这一笔存在,也不在最底下(不着地)而疑似在两腿之间。尽管有同墓所出这个语境,也难以把两个字等同起来。

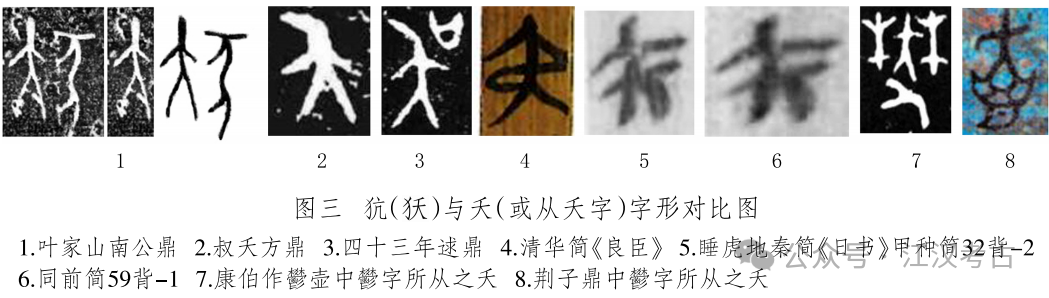

其二,此字还存在释作 的可能(或与夭有瓜葛,详下文)。试对比如下字例。

的可能(或与夭有瓜葛,详下文)。试对比如下字例。

从叔夭方鼎可知, 字释作夭(图三,2)绝无问题。叔夨(夭)方鼎出在天马—曲村遗址之北赵晋侯墓地中最早一组晋侯墓组,且此人排行是叔,字形上也合——如此巧合,不释作夭实在说不过去[25],虽然叔夭方鼎发现之前,此字尚有释夨与释夭的争论。该字字形顶端稍往左侧倾斜。叶家山荆子鼎(或称斗子鼎,图三,8)的鬰所从之夭,一臂上扬,一臂下垂。但联系康伯作鬰壶的鬰字,两木字中间所夹的当是作为声符的夭,头并不倾斜,臂也不上扬。可见,“大”也可以是夭。南公鼎的“大”也不妨可看作夭。

字释作夭(图三,2)绝无问题。叔夨(夭)方鼎出在天马—曲村遗址之北赵晋侯墓地中最早一组晋侯墓组,且此人排行是叔,字形上也合——如此巧合,不释作夭实在说不过去[25],虽然叔夭方鼎发现之前,此字尚有释夨与释夭的争论。该字字形顶端稍往左侧倾斜。叶家山荆子鼎(或称斗子鼎,图三,8)的鬰所从之夭,一臂上扬,一臂下垂。但联系康伯作鬰壶的鬰字,两木字中间所夹的当是作为声符的夭,头并不倾斜,臂也不上扬。可见,“大”也可以是夭。南公鼎的“大”也不妨可看作夭。

其三,清华简《良臣》的南宫夭与此似可建立起联系。在《良臣》里,南宫夭、闳夭的夭字尤其是闳夭的夭字,头并不倾斜,只是似乎强调了“腰部”。但睡虎地秦简《日书》的两例夭字,却很像大字或夫字(头既不倾斜,手臂也不指向腰)。犺在字形上与夭的相似性似乎难以用巧合来解释,也许西周早期的犺在战国时期混误作夭。在清华简《良臣》里,南宫夭与南宫括都被列为文王的良臣。南公簋的成器时间当与记载武王伐纣事件而作器于成王的利簋接近(图二,2)。南宫括当是第一代南公,犺(夭)作器纪念其父(辈)。作为从南氏分化出来的曾侯之墓中出土其先辈之物并不难理解。

在笔者看来,叶家山出土铜器中,仅从类型学判断很可能早过昭王的大概就南公簋这一件,而恰恰其中并没有曾侯字眼。剥离了犺( )与曾、曾侯的关系,便不会与昭王时“受命康宫”相冲突了。

)与曾、曾侯的关系,便不会与昭王时“受命康宫”相冲突了。

至于 ,据铭文“曾侯

,据铭文“曾侯 作宝尊彝”(M111∶59),则是一代曾侯。

作宝尊彝”(M111∶59),则是一代曾侯。

四、叶家山曾侯墓的年代早晚限、墓葬排序和南—曾世系

1.叶家山曾侯墓的早晚限

说有容易说无难,故学者们多据叶家山的“有”来讨论,似乎对于“当有而无”的“零存在”现象有所忽略。但是,笔者以为“零存在”可能并不是毫无意义的。笔者注意到两个“零存在”。

一是南公所作之器(而不是“作南公”)的“零存在”。从曾公 编钟、曾侯與编钟和芈加编钟的铭文和

编钟、曾侯與编钟和芈加编钟的铭文和 簋铭文,可以知道一个事实:不论是直系串联还是旁支并联,曾国都是由南国发展而来的。其中犺(

簋铭文,可以知道一个事实:不论是直系串联还是旁支并联,曾国都是由南国发展而来的。其中犺( )之父辈称南公,文武时期有南宫括,南宫可简称作南。南宫括就是南公括。在康宫受命的曾公

)之父辈称南公,文武时期有南宫括,南宫可简称作南。南宫括就是南公括。在康宫受命的曾公 的皇祖也被称为南公(而不是曾公)。需要强调的是,即使在曾这一名号已经长期使用以后的东周时期,高祖与皇祖这两位“南—曾”历史上的著名人物仍然被称作南公(一如唐叔虞在东周时期的晋公盆中称作唐公),而没有被称作曾公。

的皇祖也被称为南公(而不是曾公)。需要强调的是,即使在曾这一名号已经长期使用以后的东周时期,高祖与皇祖这两位“南—曾”历史上的著名人物仍然被称作南公(一如唐叔虞在东周时期的晋公盆中称作唐公),而没有被称作曾公。

试对比晋侯墓地。现在所见,除了唐叔虞的墓葬尚未找到,见于《史记·晋世家》的西周时期的其他晋侯墓全都有了,而且叔虞墓虽然未见,但叔虞的铜器合乎情理地出在其子也就是晋侯墓地最早的一组即燮父墓组里。这些首领均称作晋侯。同样的例子还有“孟—康—卫”,据金文,康侯、康伯、卫姒、卫侯名称均已见到,而且与文献所记基本吻合:康侯器可早到周初,与传世文献所记成王周公东征平叛时“临卫征殷”(《逸周书·作洛》)可以对合,卫国一称与周夷王“命卫为侯”的说法大体相合[26]。另外,据笔者考证,《康诰》的“孟侯”之孟就是沬伯疑的沬,也就是大名鼎鼎的梅伯之梅,还是名气更大的牧野之牧[27]。国名变化与首领名称(侯前一字)的变化相当一致,这犹如现今某人由一地书记调任另一地书记,书记二字可相沿袭,但领属之地名必须相应变化一样。

如果叶家山就是这位皇祖南公生活与埋葬之地,南公器的出土应该是高概率事件。但是,在叶家山,一件南公器都未见到。这个“当有而无”的事实很有利于推断叶家山曾侯墓地年代早限:不早于由南分曾这一事件,而这一事件的上限当不早于“康宫”一词的出现,即不早于昭王元年。

二是伐楚器的“零存在”。叶家山出土了那么多的具铭铜器,但没有一件器铭说到昭王南征这一件大事。昭王南征不但见于《古本竹书纪年》《史记》这些权威著作,也见于不少西周铜器。更为重要的是,还见于曾人自己的记载。曾公 编钟明确说到,昭王南行,舍命于曾,咸成我事,佐佑有周,赐之用钺,用征南方。曾国参与了昭王南征,并且还“左右有周”,获得了征伐南方权利的标志物——钺。虽然没有说到具体功劳,但显然在曾国人的眼里也是值得夸耀的一件事。总之,昭王南征对于曾国的意义可能比对周王室还要突出因而更值得作器纪念。对比晋侯苏编钟之制作、埋藏于墓葬之中的事例,似可推断:如果这两位曾侯之一参加伐楚并且有时间作器,叶家山出土具有伐楚字样的铜器同样也是高概率事件。然而事实是一件未见。

编钟明确说到,昭王南行,舍命于曾,咸成我事,佐佑有周,赐之用钺,用征南方。曾国参与了昭王南征,并且还“左右有周”,获得了征伐南方权利的标志物——钺。虽然没有说到具体功劳,但显然在曾国人的眼里也是值得夸耀的一件事。总之,昭王南征对于曾国的意义可能比对周王室还要突出因而更值得作器纪念。对比晋侯苏编钟之制作、埋藏于墓葬之中的事例,似可推断:如果这两位曾侯之一参加伐楚并且有时间作器,叶家山出土具有伐楚字样的铜器同样也是高概率事件。然而事实是一件未见。

由此似可判断,这一批曾侯器的年代早限当在昭王元年,晚限当在昭王南征之前。这一推断与据类型学所推测的曾侯器年代是否矛盾呢?

在笔者看来,有两件铜器可能会产生分歧意见,一件是南公簋,已如上述。另一件是M111∶85大方鼎,铭云“曾侯作父乙宝尊彝”。该器被认为可能早到成康时期(如张天宇、任雪丽、张天恩等持此说)。以现在的资料而言,尚找不到完全合格的标准器以资类比(图四)。说者或拿太保鼎来作为标准器(且有人认为两者“非常相像”[28]),但是把两者放在一起加以对比,相似性固然不可排除,可差别也是明显的。比如,后者盖上有繁琐的镂空装饰,腿部的装饰也不一样等等。且“太保铸”也还存在康王世的可能(可惜不知道太保去世于康王哪一年)。同样,该鼎与德方鼎也具有相似性,但说它能早到成康还缺乏一个条件:它难道不像成康以后的器吗?笔者并不否认德鼎、太保鼎与M111∶85的某种相似性,但也应该看到毕竟还有不相像的地方,比如腹部纹饰。对于本文观点而言,笔者更感兴趣的是如何排除该器晚到昭王早年的可能性。遗憾的是,目前找不到这种方鼎系列中“兜底”的同类器以作为该鼎不可能晚到何时的证据,而从晚端卡住某器的期位或段位应该是必要的。

但是,我们从叶家山便可以找到相关而不利于已有观点的比照元素。例如,叶家山M1∶07腹部的纹饰与M111∶85不是很像吗?而M1被认为属晚于M111的第二段,M65∶46颈下纹饰不也很像M111∶85颈部纹饰吗?而M65的年代正处于争论的“旋涡”之中:或认为早于M111,或认为晚于M111。不利于M65早于另外两座大墓的证据在于M65出有曾侯谏的铜器(详见下文)。M111∶85“早到成康”的证据是软弱和单方面的。由此看,还需要从独立于标形器比照以外的途径来讨论这一问题。但不论如何,“像成康时期的器”并不意味着必然“不像昭王初年器”(拿不出昭王初年的标准器)。自然也不能构成前述叶家山早晚限的否证。

曾侯盆的可资对比条件大体如同M111∶85,此不赘。

2.曾侯墓排序

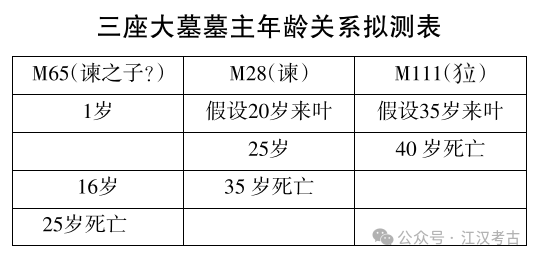

现在关于M111、M28和M65三座大墓形成的时代,从成王到昭王(甚或昭王偏晚)各种说法都有,而围绕着M111→M28→M65还是M65→M28→M11的问题,争论更为激烈。从成王到昭王,即使按照成王末年到昭王元年,中间也有康王一代的时长即不少于28年(笔者认为记有“二十八年”的觉公簋当属康王)。从成王元年到昭王末年,最少也有将近60年,按理似乎不至于产生如此对立的争论。而按照本文的前述观点,这三座墓的形成不过是在十五、六年之间的事,不产生争论才不正常呢。

于是,不得不求助于别的途径。笔者以为雷兴山、张天恩以及刘绪师兄和张天宇等人主张从地势高低来推测墓葬排位更为现实一些(有若干实例可以凭借),也更为合理一些[29]。无论由南到北还是由北向南,M28都不是最早的一座。这一前提的成立有利于南早于北的取舍。M28中出土大量曾侯谏的铜器,被证认为谏的墓,而M65内出土有曾侯谏铜器,因而摆脱不了“晚”的嫌疑(不会早于谏称曾侯)。另外,M28中能与M111相匹配而成为“同一套”器的现象(这些器入墓之前曾经同时在世),用“晚墓埋早器”来解释更为顺畅一些:毕竟在M111中见到“同一套器”的件数远远多于M28,也利于M28晚于M111。这样的排序既不与类型学排队相矛盾而且与几例“同器盖、器分埋”、或同组器分埋现象非常合拍(任雪莉博士曾推测“M111中的2件分入了M27中,1件分入了M28中”。后来公布的M111小方鼎原本应有8件,资料与此基本吻合,只是总数是7件)。

总之,笔者赞同M111→M28→M65的排序。另外,鉴于M111与M27之间存在“同器盖、器分埋”这种近似于“穿错情侣衣”的现象,笔者倾向于任雪莉博士的配对:即M111与M27是一对夫妻。M65墓主或许正如刘绪先生所说的并不是曾侯而是未即位的公子一类人物。

死亡年龄鉴定结果与锶同位素检测报告与上述认识不但不矛盾,而是提供了更为直接与积极的证据。M111墓主,死亡年龄40岁,外来户;M28墓主,死亡年龄35岁,外来户。M65墓主死亡年龄为25岁左右,叶家山土著(因其锶同位素检测数值与当地同时期的猪相同)。显然,M111和M28墓主符合曾从南分立(由外地而来)的条件,而M65墓主则不具备这一条件。其父到达此地之后他才生于此,因而不可能是最早的。

另一方面,M65占据整个墓地偏中间的偏高地带,与M28接近,其北侧有若干座中型女性墓;埋葬品丰富且有曾侯谏的铜器等,显示他如果不是一代曾侯也应为一位曾公子,其父很有可能是 或谏当中的一位。M65墓主的死亡年龄和其叶家山生长到埋葬的生平以及M111最早的推论意味着M65和此前的

或谏当中的一位。M65墓主的死亡年龄和其叶家山生长到埋葬的生平以及M111最早的推论意味着M65和此前的 、谏等三墓墓主的“叶家山时光”至少是25年。由

、谏等三墓墓主的“叶家山时光”至少是25年。由 的死亡年龄40岁左右减去换牙的年龄即6岁左右可得的叶家山时光最长为34年。假定M65墓主是

的死亡年龄40岁左右减去换牙的年龄即6岁左右可得的叶家山时光最长为34年。假定M65墓主是 之子且出生于

之子且出生于 死之年,可得三墓墓主叶家山时光的最长时间为34+25=59年。假设M65墓主是谏之子且生于谏死之年,则为25+(35-6)=54年。

死之年,可得三墓墓主叶家山时光的最长时间为34+25=59年。假设M65墓主是谏之子且生于谏死之年,则为25+(35-6)=54年。

由上可知,叶家山三墓耗时当在25到59年之间。前文叶家山曾侯器的时间大概在昭王元年到昭王十六、十七年的推测在此范围之内。结合现今基于类型学而出现的这三座墓孰早孰晚的激烈争论,似乎更偏向于25年一端。这三代(或两代)的叶家山时光可表示如下。

3.南—曾世系推测

从以上所论,可得出南—曾世系约略如下:

世系上相当于周王室文、武、成、康、昭五代,时间上大约从文王牖里脱险到昭王第十五年左右(按我的拟年[30],相当于文王10+武王11+4+成康40+昭 15=80+年)。其中 、谏在位为15~20年左右。南—曾氏三到四代总计大约是65年左右,并不是不可接受的。

、谏在位为15~20年左右。南—曾氏三到四代总计大约是65年左右,并不是不可接受的。

五、曾公 编钟与叶家山条件下的西周早期铜器断代

编钟与叶家山条件下的西周早期铜器断代

类型学的本质是看样子。基于这一点,类型学在处理器物的类聚与分离时,执行像则聚不像则分的惯常手法。这就意味着由类型学处理过的“成果”几乎必然形成“像的”一堆与“不像”的另一堆,把这一堆又一堆连接起来形成一个长链,便是所谓器物排队。

王世断代则与此不同。王世断代是以同一王世为原则的,同王归为一堆,异王则为另一堆。

两相联系,样子上为同一堆未必为同一王世,而同一王世的器物也未必样子完全同堆。这源于两种处理办法在出发点上便不是一码事。王的死亡进而王世变换与器物的风格变换不存在必然联系。

分期与王世的对应,理论上存在“天然”缺陷,实践上也存在难以避免的误差(比如像的程度以及随着器物数量的多寡变化而发生的或像与或不像的变化。同样的两件器物,不同的人,这个人看着像而另一个人则未必,甚至同一个人前后两次看,也会产生不同的结果)。事实上,这种现象已然出现。郭沫若(铜器类型学的创始人)、陈梦家对阵唐兰在康宫问题的争论不烦再举。觉公簋,李学勤先生排在康王,而李伯谦先生排在成王。再如叶家山墓地,有人说处于墓地北边的M65最早,经过中间的M28到南边的M111,M111最晚。而有的人则完全相反。三代(至少两代曾侯)的时间跨度,竟会出现如此完全相反的结论。似乎说明其中必然有方法论上的原因:要么是这一方法本身即理论上的局限性,要么是对这一方法使用即实践中的局限性。

对西周青铜器历时性研究熟悉的人都知道,若问某一件铜器属于早期、中期或晚期,分歧很少甚至没有分歧,但再问属于期内的前段还是后段,则争议几乎必然存在;再进一步问所属王世,则更难确指,有的几乎争论得一塌糊涂:西周中期后段的龚懿孝夷铜器的王世便是很好的例子。西周晚期的幽王铜器至今很少被完全认可,厉宣的铜器也存在很大争论。而且,在许多涉及到据铭文判断王世和据类型学判断王世时,争论会更加多而激烈(比如晋侯苏编钟)。

这实际上就是铭文优先还是样子优先的问题。“不幸”的是,先挖出来叶家山,后挖出来曾公 编钟。类型学先上手铭文后上手的研究过程带来的“尴尬”似乎天然地产生了。不难看出,假如先挖出来曾公

编钟。类型学先上手铭文后上手的研究过程带来的“尴尬”似乎天然地产生了。不难看出,假如先挖出来曾公 ,总会有哪怕一个人指出来曾侯器晚到昭王。

,总会有哪怕一个人指出来曾侯器晚到昭王。

同样,从基于铭文的分析和类型学推测王世的“冲突”看,似乎郭沫若—陈梦家对阵唐兰的争论又重演了一次。也许,西周早期从成王到昭王早期有相当多的器物变化并不太大,因而难以辨识出来(这正符合前述段位争论大大多于期位争论的现象)。在这种现实面前,讨论铜器王世时,类型学恐怕尚不足以与铭文抗衡。

叶家山给我们提供了一大批伐楚以前的昭王铜器,以此来对比以往所作出的铜器王世推断,冲突并非绝对不可以接受,只是期内的分段而已,在类型学合理的浮动范围以内。事实上以往我们没有曾公 铭文这样的条件,而康、昭铜器的分别非铭文便不可为。换言之,纵然类型学能够分别出康王早年与昭王晚年的铜器,也不可能分别出康王晚期与昭王早期的铜器。即使有了叶家山,今后恐怕还是如此。但是,叶家山毕竟密集化了已知的链条,使得西周早期铜器的逻辑过程更逼近于其历史过程。

铭文这样的条件,而康、昭铜器的分别非铭文便不可为。换言之,纵然类型学能够分别出康王早年与昭王晚年的铜器,也不可能分别出康王晚期与昭王早期的铜器。即使有了叶家山,今后恐怕还是如此。但是,叶家山毕竟密集化了已知的链条,使得西周早期铜器的逻辑过程更逼近于其历史过程。

在唐兰先生研究的基础上,叶家山曾侯铜器大大增加了昭王铜器,甚至可以说,其可靠性还要大于唐先生所认为的某些铜器。这也许是叶家山曾侯器在西周早期铜器断代上的重大意义。

总之,本文认为:

(1)南氏很早时候(后稷之后到文王)就在南土存在,且被认为属于周文王时期“四方”的南方。

(2)曾是昭王时期从南分封出来的一个方国,与南是并联关系而不是南灭曾兴的串联关系。

(3)叶家山有两代曾侯,第一代是 (不是犺,犺很可能是《良臣》的南公夭),即M111墓主;第二代为谏即M28墓主,而M65墓主当是谏的儿子或同辈。

(不是犺,犺很可能是《良臣》的南公夭),即M111墓主;第二代为谏即M28墓主,而M65墓主当是谏的儿子或同辈。

(4)叶家山曾侯铜器的年代当在昭王前期即昭王元年到昭王伐楚之前。

(5)康宫原则并未因曾公 钟铭而崩塌,而是与叶家山铜器匹配得相当不错。

钟铭而崩塌,而是与叶家山铜器匹配得相当不错。

(6)以“望气”为特点的类型学所推断的时间范围与曾公 铭文的记载并不存在不可调和的冲突。推断王世的逻辑出发点是文字记载,在此基础上才产生类型学的期、段与王世大致的对应关系(某段内含某王不等于某段即某王)。对叶家山曾侯器的王世判断,当以铭文优先为原则。

铭文的记载并不存在不可调和的冲突。推断王世的逻辑出发点是文字记载,在此基础上才产生类型学的期、段与王世大致的对应关系(某段内含某王不等于某段即某王)。对叶家山曾侯器的王世判断,当以铭文优先为原则。

附记:本文写作过程中受到任雪莉、雷兴山、张昌平、牛海茹、张天恩、常怀颖、陈小三、郭长江以及何晓歌、李楠等博士的帮助,谨致谢忱。