观展|时间空间二重性——北京鲁迅博物馆“文艺青年的圣地:纪念鲁迅迁居北京西三条21号100周年特展”

一

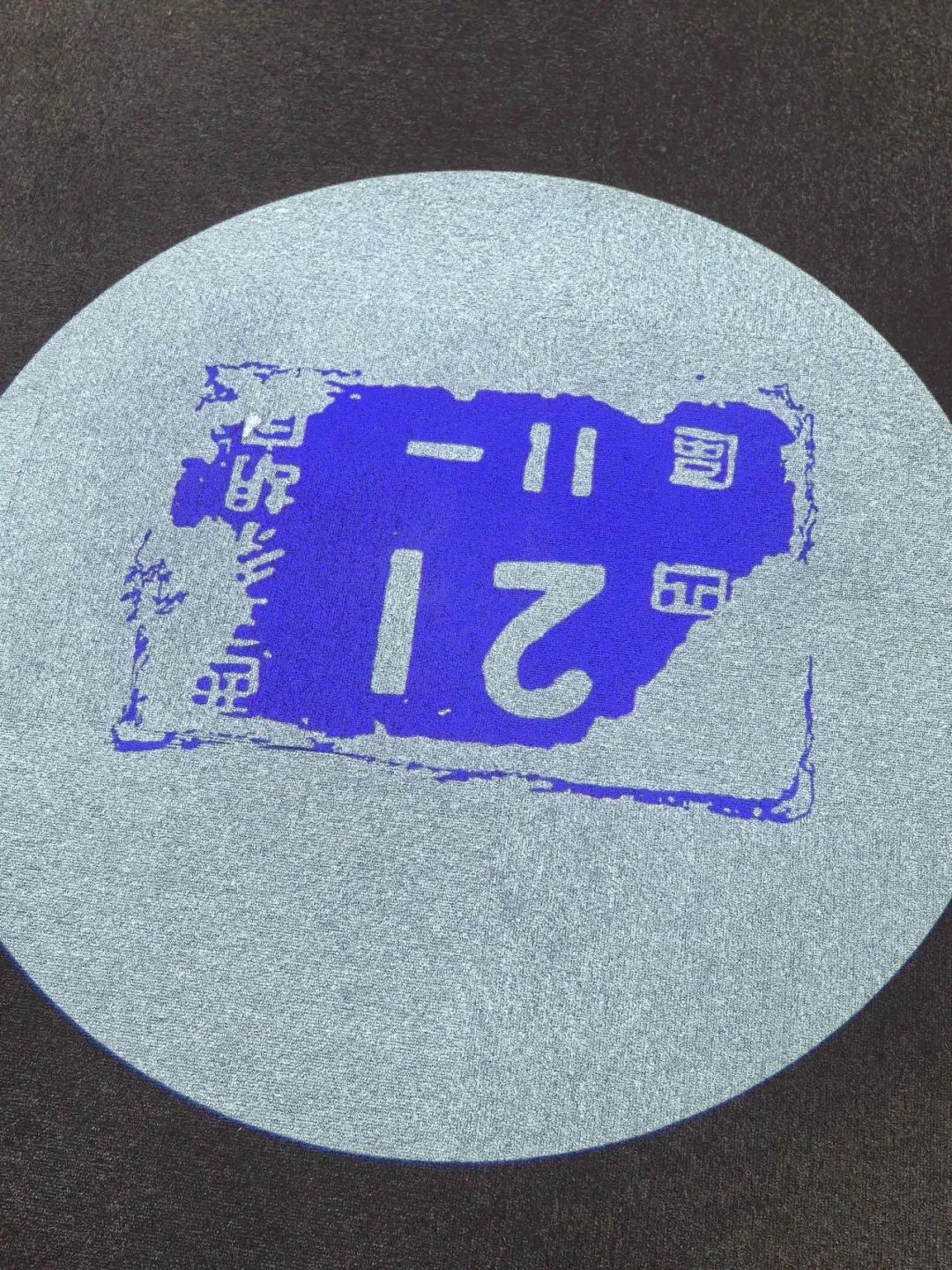

1923年7月,因兄弟失和,鲁迅搬出了居住近四年的八道湾胡同11号院。同年10月,鲁迅筹款800元大洋从原主手中买下了位于阜成门内宫门口西三条21号(今宫门口二条19号)的一处旧宅,并于次年5月25日正式迁入。至1926年8月26日离京南下,鲁迅共在此居住了两年三个月。

2024年5月25日,北京鲁迅博物馆推出“文艺青年的圣地——纪念鲁迅迁居北京西三条21号100周年特展”(下文称“西三条21号特展”),通过100件文物和140余张历史图片,展现了西三条21号宅院百年间的历史变迁,以及鲁迅在此居住期间的生活轨迹、文学成就和社会活动。展览以鲁迅迁居后的时间节点为明线,以西三条21号宅院的空间变化为暗线,分为“迁居西三条”“安居述天下”“离居足行吟”“遗居人宛在”四个单元。

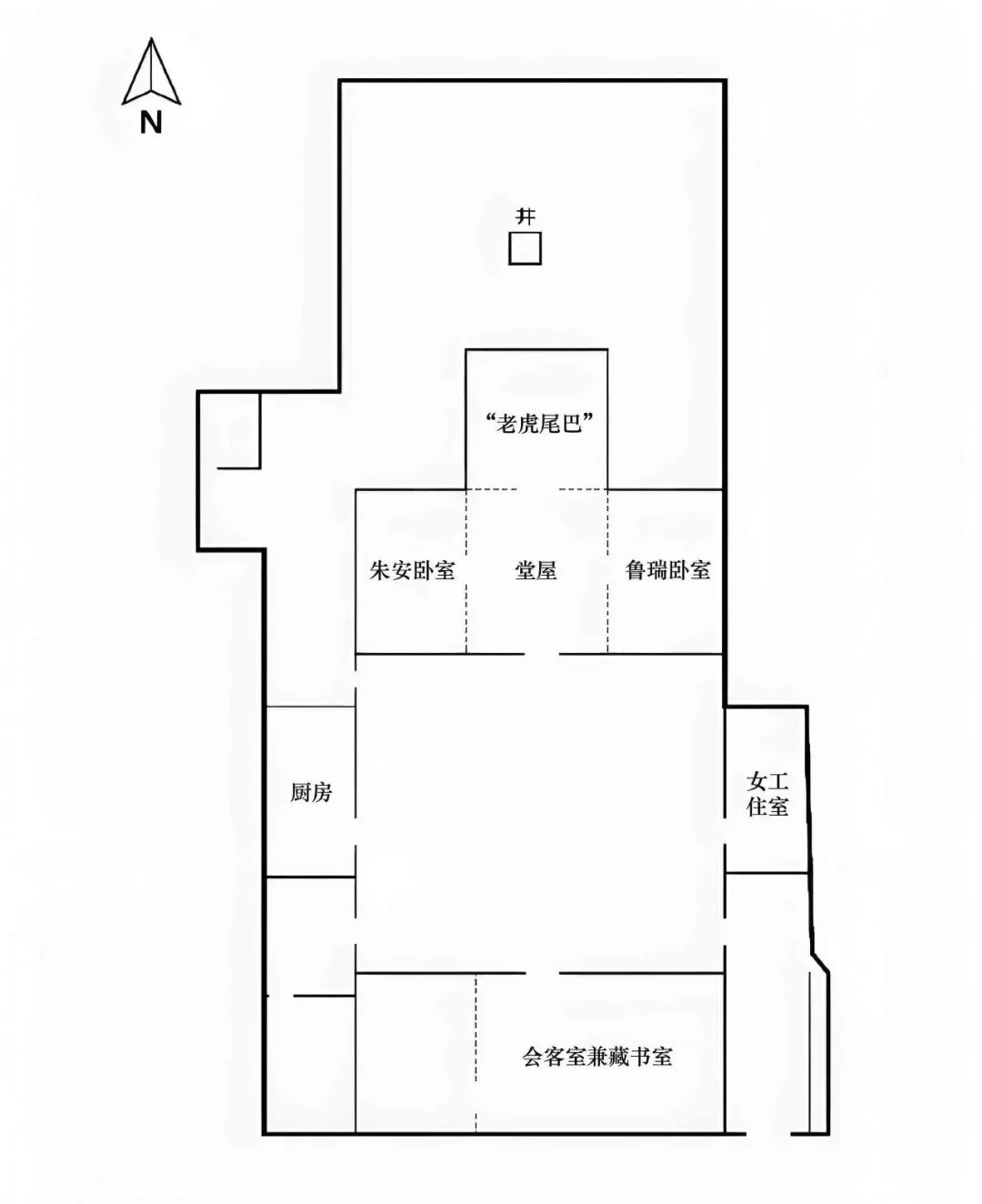

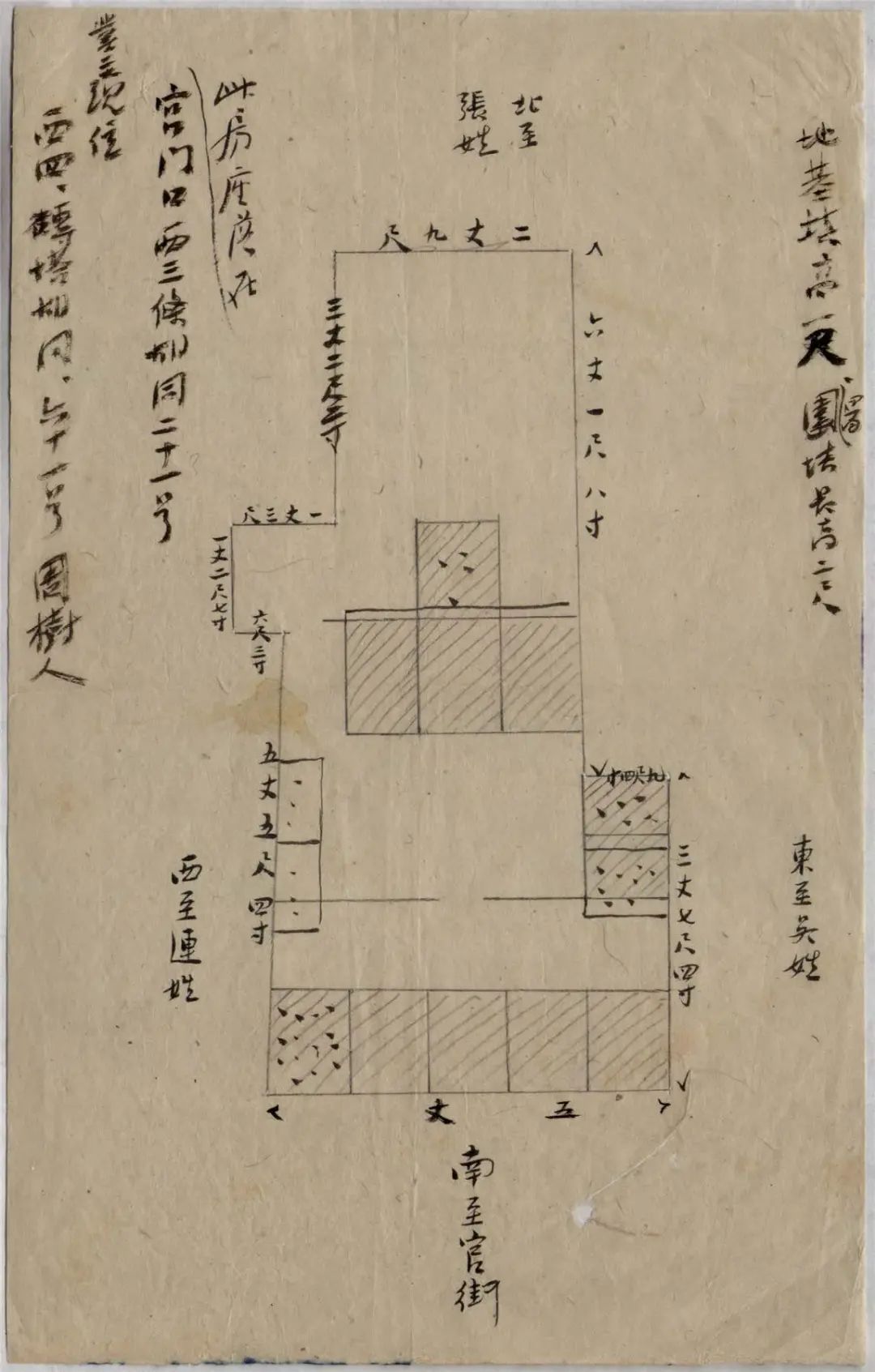

第一单元“迁居西三条”,从鲁迅决定迁居、购买房产、翻建设计,到最终定居,通过时间线索串联起鲁迅与西三条21号宅院结缘的过程。这一单元除表现鲁迅购置与翻建新居所的种种细节之外,还将重心放在了这间经扩建搭出的八平米的平顶灰棚的陈设展示上,这样的建筑在北京当地常被称为“老虎尾巴”,这里既是鲁迅的卧室、书房与工作室,也是后人关注西三条21号宅院的核心。

图丨西三条21号院布局图

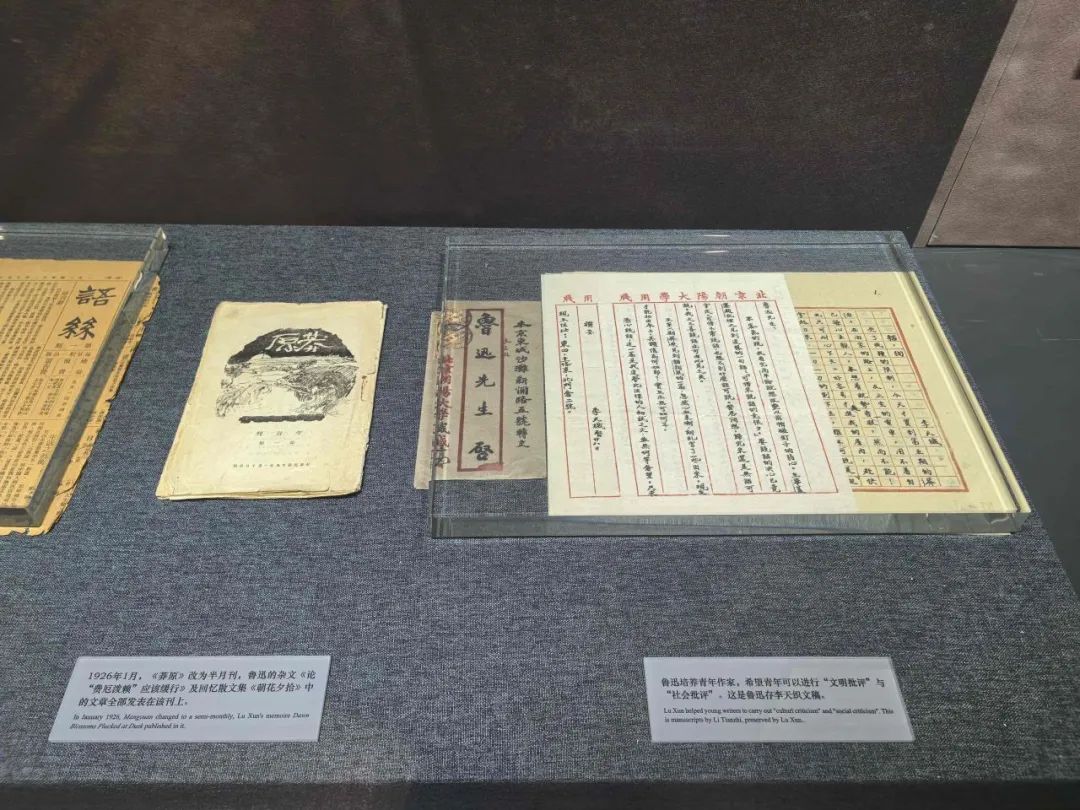

第二单元“安居述天下”承接前一单元内容,表现鲁迅在迁居西三条后开展的各项文学活动。特别是在“老虎尾巴”的空间里,鲁迅创作了200余篇作品,包括散文诗集《野草》、小说集《彷徨》的后七篇、杂文集《华盖集》等,同时也收集拓片、整理古籍、译介外国文学,对当时的文化和思想产生了深远的影响。除此之外,鲁迅支持创办莽原社、未名社等文学社团,西三条21号宅院成为彼时文艺青年的聚集地,并全面介入女师大风潮,公开支持学生运动,与时任女师大校长的杨荫榆、教育总长章士钊等人论战。时局动荡之下,1926年8月,鲁迅远赴厦门任教,离开了生活了14年的北京。

图丨鲁迅勉励青年的书信

鲁迅南下后,鲁母与鲁迅原配朱安夫人仍在北京居住生活了二十年,第三单元“离居足行吟”即讲述了这二十年间西三条21号宅院的种种变化。在此期间,鲁迅曾两次回京探亲,并发表著名的“北平五讲”,但这一单元内容更多围绕朱安夫人展开,包括为鲁迅先生守灵,服侍鲁母、为其送终,出售鲁迅藏书风波等等。1947年6月,朱安夫人在西三条去世,临终前将西三条21号宅院房产过户给鲁迅与许广平之子周海婴。

图丨展览现场

第四单元“遗居人宛在”以1946年10月许广平从上海回北平起点,展现西三条21号宅院成为全国重点文物保护单位的详细过程。多年间,经许广平、王冶秋等人尽心竭力的多方奔走,鲁迅故居得到有效保护。1956年,依托鲁迅故居成立了北京鲁迅博物馆,并于1986年原貌恢复了“老虎尾巴”。至此,“西三条21号”成为社会各界拜谒鲁迅先生的“圣地”。

二

人物纪念馆的展示内容通常围绕与纪念人物有密切联系的地点展开。此处的“地点”至少包含两层含义,其一是物理意义上的地址(location),即人物曾经生活、工作或具有重要意义的地理位置,这个位置可以用坐标表示,具有相对的唯一性;其二则是附加了人物活动的空间,有了人物活动,地址便有了时间性,成为一个“行动着的地点”(acting place),而非“行为的地点”(the place of action)。被纪念者的活动未必发生在这一空间之中,在空间中活动的也未必局限于被纪念者,但不管怎样,空间都不再作为一个静态的结构被呈现,而是成为与历史事件紧密相连的动态载体。

图丨展览现场

在人物纪念馆举办的展览中,“地点”的第一层涵义较为容易表现,第二层涵义则相对困难。原因在于,多数人物纪念馆习惯以时间为主线的叙事方式,根据人物的生平陈列根据时间段落划分章节,排列展品,展示人物从出生到逝世的全过程。尽管这种叙事方式在串联不同时期的展品方面具有一定的便捷性,展览相对容易成型,却容易掉入到“符号化”的陷阱——人物被简化为某个特定时间与空间的符号,而非是一个本质的、前后行为与思想有联系有因果的人。特别是围绕人物的某一段经历或是某一个侧面举办的临时展览,强调时间性往往会使展览所展示的人物形象被片面呈现,淡化空间的价值与意义。又或者,人物完全被禁锢在空间之中或是空间脱离了人物的活动,由此产生的关系脱节导致人物的精神特质难以被完整表现。

虽然从表面上看,“西三条21号特展”是以时间为线索,即从1924年鲁迅迁入西三条为始,但实际上并非如此。展览的主标题为“文艺青年的圣地”,这里的“圣地”——阜成门内宫门口西三条21号宅院,原本是静态的、唯一的地址。展览的副标题“纪念鲁迅迁居北京西三条21号100周年特展”则重点强调了静态地址转换为人物活动空间的节点,是在鲁迅迁入之后。正是由于鲁迅的介入,物理意义的地址向内转化为具有特殊含义的“老虎尾巴”:鲁迅在这里完成了存在意义上的自我转换,向外则延伸至各类事件的发生地:鲁迅的个人写作开始变成介入现实的行动,与转型时代急剧变动的现实直接关联在一起。显然,对于“西三条21号特展”而言,“地点”的重要性远远超过“时间”。

图丨投影灯——西三条胡同21号门牌

于是,我们便在展览中看到这样一条内容线索:鲁迅迁入西三条→鲁迅在西三条→鲁迅离开西三条→成为鲁迅博物馆的西三条。能够切身感受到,展览一方面意图通过空间与人物的相互转换来牵引展览内容的走向,另一方面又刻意地避免对物质性的过度强调,而是将西三条21号宅院作为一个非固定的结构隐藏在由人物所引起或经历的一系列事件之中,凸显其背后的历史意义。

如果说以“地点”为线索是“西三条21号特展”相较于其他人物纪念馆推出的临时展览的最大不同之处,那么不止一次地转换“地点”的涵义并借此强调人物之于空间的意义,则是展览的又一层特殊考量。

图丨展览现场

可以看到,虽然鲁迅是串联整场展览逻辑与时间轴的核心,但在西三条21号宅院的空间之中,鲁迅并不必须是唯一的行为者,而更多是作为推动空间转换的主体存在的。具体来说,展览开篇就通过展示西三条21号宅院的购置经过与翻建情况,搭建起人物与“地点”的相互关系。尤其是对“老虎尾巴”室内陈设的详细介绍,既表现鲁迅对待生活的态度及个人追求,也是意欲在接下来单元中呈现鲁迅如何关爱青年的引子。这里出现了展览中关于“地点”的首次转换,即由“独立的个人秘境”变为“文艺青年的圣地”,鲁迅的多重文化身份也在这一过程中得到突显。进入第二单元后,以与众多文艺青年的来往为背景,鲁迅从西三条21号宅院出发,“再继续写些为‘正人君子’之流所深恶痛疾的文字”,特别是在《华盖集》中所署“仍在绿林书屋之东壁下”,表明这里已成为其向现实宣战的战场。这是展览中关于“地点”的二次转换。

图丨展览现场

1926年鲁迅离京南下后,鲁母与朱安夫人成为西三条21号宅院的实际居住者,尽管鲁迅曾于1929年5月和1932年11月两次回京探亲,但这里已然不再与其本体发生实质关联。特别是在鲁迅去世后,这里更直接成为存放鲁迅遗物之所(尽管朱安夫人一直在此居住至1947年),这是展览中关于“地点”的第三次转换,物理空间变为象征鲁迅精神的意象空间。而至1949年10月,西三条21号宅院作为“鲁迅故居”对外开放,并在此地成立北京鲁迅博物馆、列为全国重点文物保护单位、纳入国家一级博物馆管理体系,个人居所变为公众致敬鲁迅的“圣地”。至此,展览完成了关于“地点”的最后一次转换。

三

既然上文说到“西三条21号特展”对“地点”的重视,我们不妨从这个角度探讨该展在表达上可能存在的遗憾之处。

其一,“文艺青年的圣地”中的“圣地”至少包含三方面内容:鲁迅对青年的扶植、文艺青年的聚集以及新文学生态的形成,而从题目与内容的衔接上看,展览对“圣地”含义表现的并不足够清晰,尤其是对于围绕“西三条21号”这一地点搭建以鲁迅为中心的人物网格的力度不够。当然作为观众,我们无法得知馆方有多少藏品能够支撑以文艺青年视角记述的与鲁迅来往的细节,但仅仅展出鲁迅日记中记载的到访过西三条21号宅院的文艺青年列表,显然不足以充分展现“圣地”的深厚内涵和历史意义,难以更好地凸显展览主题。

图丨鲁迅的生活用具

其二,是展览对空间物件的展示,前后逻辑并不一致,且整体比重略显失衡,难免让人感觉“头重脚轻”。第一单元中大量陈设的实物展品与空间互为依托,从展览选配的图文信息可以很直观的看出这一点。这种利用展品的力量传递鲁迅精神、将“西三条21号”从地点转换为空间的前置做法显然有助于展览后续内容的呈现,可视为是一种提前性的铺垫。然而,在此后三个单元中,鲁迅居室内的物件几乎未再出现,展览不再就“屋”讲人、讲历史,讲关系,而是转为平面化的文献叙述,物与空间的关系也就此被抹除,这也导致展览在后半部分呈现“地点”转换时略显滞涩。

四

鲁迅居于北京大体上可以分为四个阶段:绍兴会馆(1912.5-1919.11)、八道湾(1919.11-1923.8)、砖塔胡同61号(1923.8-1924.5)、西三条21号(1924.5-1926.8),综合比较来看,2021年新改陈的“鲁迅生平陈列”对鲁迅在北京的最后两年多时间的展示并不十分全面,正因如此,“西三条21号特展”才得以更细致地展现鲁迅在北京生活、工作与思想发展,它是生平陈列的一个细化,但不仅仅是“注解”和“扩展”,而是“提升”与“抒情”,为观众提供了深入了解鲁迅形象的机会,使“西三条21号”不单单是一个地理位置,更是一个文化符号和精神象征。

图丨1923年10月31日,鲁迅在租住的砖塔胡同61号“夜绘屋图”,重新设计了西三条胡同21号院落

值得玩味的是,“西三条21号特展”的展出场地并不在北京鲁迅博物馆的主建筑内,而是其西侧的临展厅。似乎,这里成为一种与主建筑有所区别的“老虎尾巴”,独立又不可或缺的存在,一份独特的观展体验蕴含其中。