苏州船菜的“风雅颂”

作者 |「 潘慕白」

首图 |「喜玛拉雅北坡的鱼」

封图 |「刘振」

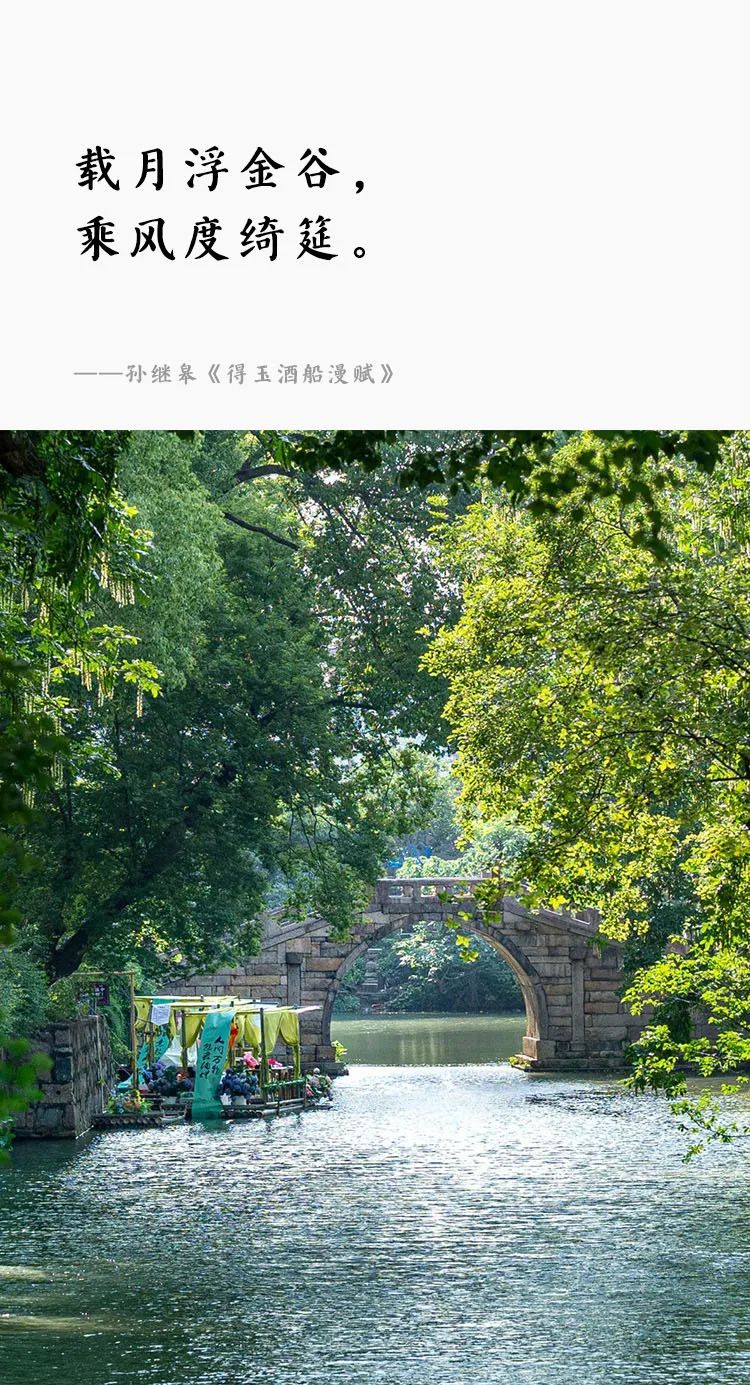

白居易诗《登阊门闲望》中,“处处楼前飘管吹,家家门外泊舟航”的描绘,不仅勾勒出唐代苏州的水乡图景,更暗示了这片泽国舟楫承载的别样风情。

苏州自古水脉纵横,舟楫为足。《苏州方志》有载:“吴人以舟楫为艺, 出入江湖, 动必以舟, 故老稚皆喜操舟。”在这浮光跃金的水道上,寻常舟船悄然演化,画舫轻摇,杯盘生春——船宴之风于此滋长,船菜之雅于此精研,船游之颂于此成章。

苏州船菜,是千年水韵的缩影,更是“风”、“雅”、“颂”三重意蕴的绝妙交响:它根植于水乡舟楫的民间风尚,升华于烹饪与命名的文人雅趣,最终归于山水清音与人间烟火交融的灵魂沉醉。这便是苏州船菜不朽的魅力——一席流动的江南至味,一场穿越时空的“风雅颂”歌。

溯源苏州船菜,其根深植于江南沃土。吴地自古泽国,鱼鲜盈跃,舟楫为家。春秋时期,夫差龙舟宴游,豪奢之态,已启船宴风气之先。唐时白居易任苏州刺史,疏浚山塘,七里清波,更为画舫往来铺展了通途。人于舟中,目之所接是悠悠水色,口之所求乃时令滋味——舟楫与庖厨,遂于此水城深处悄然结缘。

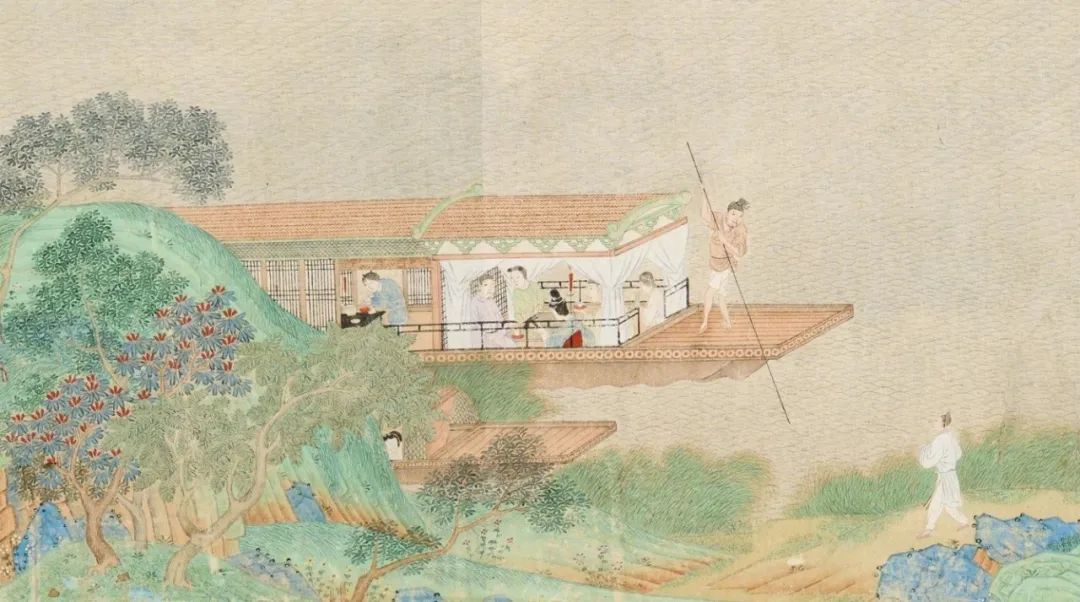

至于明清,船宴之风臻于极盛。画舫流韵,舟楫往来,精美如盛妆仕女,载着欢声、载着弦歌、载着寻常巷陌的宴游之乐,徐徐展开一幅流动的民俗画卷。

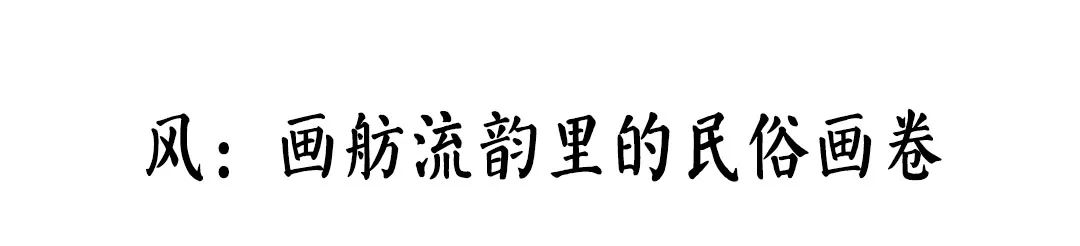

清代顾禄《桐桥倚棹录》中提到,虎丘一带的画舫,是船宴的核心载体,其设计注重舒适性与雅致性。

有一种“沙飞船”,多停泊于野芳浜及普济桥上下岸,这种船,“船制甚宽,重檐走轳”,其船体宽大,内部空间充足,而且兼具美观与实用功能,“大者可容三席,小者亦可容两筵”。

其“艄舱有灶,酒茗肴馔,任客所指”,看来各种美味佳肴,定是备得齐全。想象一下,山珍海错,充塞乎樽俎,玉液琼浆,贮以青瓷碧瓮,时鲜果蓏,盛于冰盘晶盏。这水上的厨房,真是让人可以过一段浮波列鼎烟霞暖,载酒烹鲜日月长的清欢时光了。

实用性之外,自然少不了雅兴的配置。“舱中以蠡壳嵌玻璃为窗寮,桌椅都雅,香鼎瓶花,位置务精。” 蠡窗透月三分碧,鼎篆浮香一缕清,这氛围感一下子就拉满了。

还有一种“灯船”,雅致的氛围做得更足。灯船自然以灯为胜景,“灯以明角朱须为贵,一船连缀百余”,另外还要布景,“上覆布幔,下舒锦帐,舱中绮幕绣帘,以鲜艳夺目较胜”。

而宴舱装饰则更是突显精美,宴舱“栏楹桌椅,竞尚大理石,以紫檀红木镶嵌。门窗又多雕刻黑漆粉地书画。陈设有自鸣钟、镜屏、瓶花,位置务精。茗碗、唾壶以及杯箸肴馔,靡不精洁”,这般捧场,试想夜幕低垂,灯船启航,百盏明灯倒映波心,与星月争辉,恍若人间仙境,真是足以令宾客沉醉不知归路。

另有“快船”,大者与“灯船”设置相类,只是不设华灯,但“户之绮,幕之丽,帘窗之琼绣,金碧千色,嵬眼晃面”,氛围总是要安排上。

小者称“小快船”,虽然陈设相对简单,但因轻便也颇受青睐,清代舒铁云有诗曾评“吴儿驶船如驶马”,追求的就是便捷,这样泊船之处便可随心所欲。这样的小船宴,虽不及大船琴酒书画相佐的豪华,但楫奉厨多是吴娘,清代顾日新诗中有记云:“理楫吴娘年二九,玉立人前花不偶。步摇两朵压香云,跳脱一双垂素手。” 素手调羹汤,也别是一番好滋味。

苏州船菜的兴起,与苏州丰富的鱼鲜资源密不可分。太湖、阳澄湖、石湖等湖泊盛产鱼虾蟹鳗,为船菜提供了得天独厚的食材。由于游船体积有限,船菜以炖、焖、煨、焐等火候菜为主,既能充分发挥食材的鲜美,又能在有限的空间内高效烹饪。

清溪山人在《吴门画舫录》中称:“吴中食单之美,船中居胜。” 这一评价,道尽了船菜在苏州饮食文化中的独特地位。

所以,船宴之妙,首在因船设灶。而且,多是一船一席。

一船一席之妙在哪儿?叶圣陶在其《三种船》一文中回忆苏州船菜时深味其妙:“船菜所以好就在于只准备一席,小镬小锅,做一样是一样,汤水不混和,材料不马虎,自然每样有它的真味,叫人吃完了还觉得馋涎欲滴。”

船尾艄棚处,小灶精致,船菜之精,正在这“小镬小锅”之中——原料必取时令活鲜,以炖焖煨焐之法,凝其本真。

所以一道菜,一是量小,二是真味,菜肴精致,却给人一箸之需的感觉,在这浅尝辄止间,船菜的滋味反令人回味悠长。

由此,陆璇卿在其所编著的《旅苏必读》中说:“苏地船菜最为有名,各样小菜有各样之滋味,不比馆菜之同一滋味。“

当然,一席小宴,求得精致,可能是手到擒来的事;然亦有豪华级别的船宴,可谓琼筵广设,珍馐盈案,道道都堪称精工。

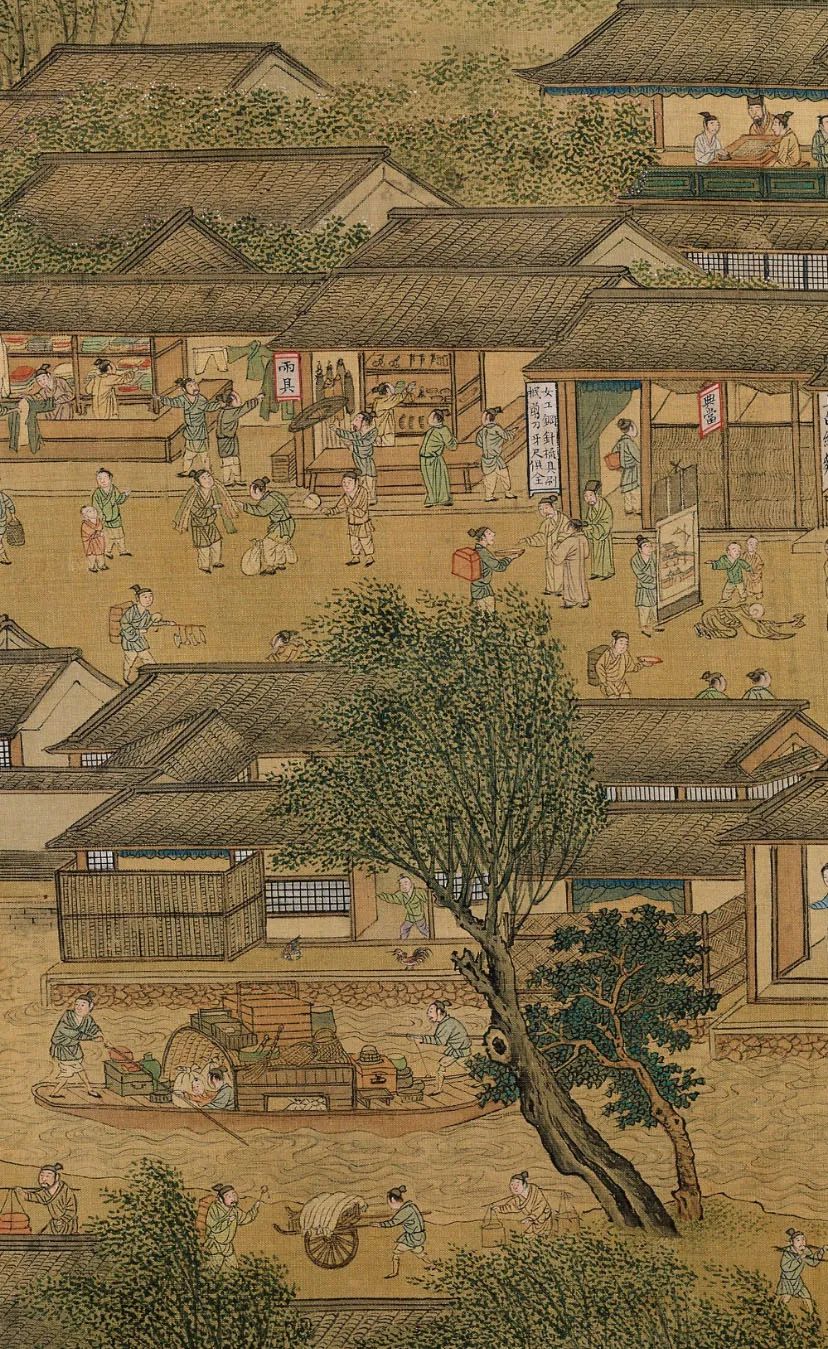

1995年版《苏州市志》中收录了一份清末“贵潘”家宴《王四寿船菜单》,其中有三十道正菜,八只冷盆,四粉,四面,二甜点。

这份菜单的三十道正菜名称,个个彰显的都是文人雅意,让人目不暇接。如“赤壁遗风”、“红粉佳人”、“玉楼夜照”、“雨后春光”、“深潭印月”、“紫气东来”、“桂揖兰桡”、“花报瑶台”等,这些菜名充满了浓厚的文学意象、历史典故和诗情画意,将菜肴提升到了艺术欣赏的层面。食客未睹其形,先闻其名,便已心驰神往,感受到超越味觉的精神享受。这种命名本身就是一种极致的文化精致。

但菜名绝非简单的食材堆砌或直白描述,如“珠圆玉润”“翠堤春晓”,以珠玉、春色喻食材之鲜;“黄袍加身”“八仙过海”借历史典故赋予菜名传奇色彩,将饮食与江南文脉巧妙融合。

当然食材时鲜,更是讲究原汁原味,菜单中“鱼跃清溪”“醉里乾坤”等菜名暗示以太湖鱼鲜为主料,如清蒸白鱼、糟熘虾仁,强调“当日采办、现烹现食”,保留食材本味。

至于冷盘中的“糟鹅”、“胭脂鸭”、“熏青鱼”、“出骨虾卤鸡”等,则体现了复杂的腌制、卤制、熏制等传统工艺,以及对独特风味的追求。

从这菜单中我们也不难看起出船菜在搭配上的和谐,无论是冷盘糟、熏、卤、呛的不同风味组合,还是“蟹粉配烧卖皮”、“枣泥配糕团”这些点心馅料与外皮的搭配,都力求口味的丰富与平衡。

还有极具苏式特色的船点更是精致诱人,以米粉或面粉为原料,采用天然植物色素上色,造型精美逼真,如花卉植物、鱼虫鸟兽等,不仅是美味的点心,更是精美的艺术品。

环境的布设及菜品的精致尚在其次,细究船宴之魂,更在山水清音与人间烟火交融。

当画舫启棹,两岸茉莉、珠兰浓香随风潜入席间,未饮已微醺。正如《桐桥倚棹录》载此盛景:夜宴既开,船头羊灯高悬,灯火映水如昼;舱内,凫壶劝客,行令猜枚,丝竹清曲袅袅相随。

酒尚没有醉人,花香先已令人陶醉。又有丝竹管弦之声,或清越或婉转,自舱中袅袅飘出,与水波轻拍船舷的韵律相和。船行碧波之上,两岸的市廛灯火、亭台楼影,皆化作流动的画卷,透过蠡壳明窗映入席间,光影在精致的器皿与宾客的衣袂间流转跳跃。

舱内,烛影摇红,映照着觥筹交错的温润光泽,时令肴馔的氤氲热气裹挟着诱人香气,与鼎炉中逸出的缕缕烟气交织缠绕。宾客倚栏凭窗,目接水色天光,耳聆清音雅乐,口啖船菜至味,此刻,俗务尘嚣皆被浩渺烟波隔绝于外,唯余这方舟中天地……迨至酒阑人散,尤有一堤烟月斜照而来。

此情此景,诚如沈朝初《忆江南》所歌咏:“苏州好,载酒卷艄船。几上博山香篆细,筵前冰碗五侯鲜,稳坐到山前。”

画舫之上,博山香炉青烟袅袅,冰碗中盛着珍馐美馔,宾客们稳坐船头,一边品尝佳肴,一边欣赏沿途的湖光山色,直至山前。这种将饮食与山水之乐完美融合的体验,正是苏州船菜的魅力所在——人在舟中坐,稳看山光水色移,杯盏交错间,苏式生活的精魂便在这水波之上荡漾开来,真是又雅致又惬意。

难怪徐珂在《清稗类钞》中感慨地写道:“春秋佳日,肆筵设席,且饮且行,丝竹清音,山水真趣,皆得之矣。”这寥寥数语,道破的正是船宴烟波灯火中的精神共醉:烛影摇波间,丝竹绕耳际,山水入心田,杯盏交错处,俗虑尽销,唯余天地同醉的清欢。

这也正是叶圣陶所感悟的那样:“船菜既然好,坐在船里又安舒,可以眺望,可以谈笑,玩它个夜以继日……” 这“安舒”与“夜以继日”的流连,不正是沉浸于那方移动天地、物我两忘的至深沉醉么?

可惜昔日繁华,终随流水而逝。船菜之艺,因画舫凋零而式微。即使有意为之,席上陈设、肴馔之精,已难追摹往昔神韵。

那植根水乡的烟火之风,那小镬精烹的至味之雅,那灯火映波、花香佐酒的沉醉之颂,原是苏州水城以柔波为炉,以光阴为料,煨出的一船江南至味。这缕穿越时空的风雅余韵,至今仍在诉说着那方流动席面上曾经的风华绝代。