晋城地区宋代建筑柱础形式调查与分析

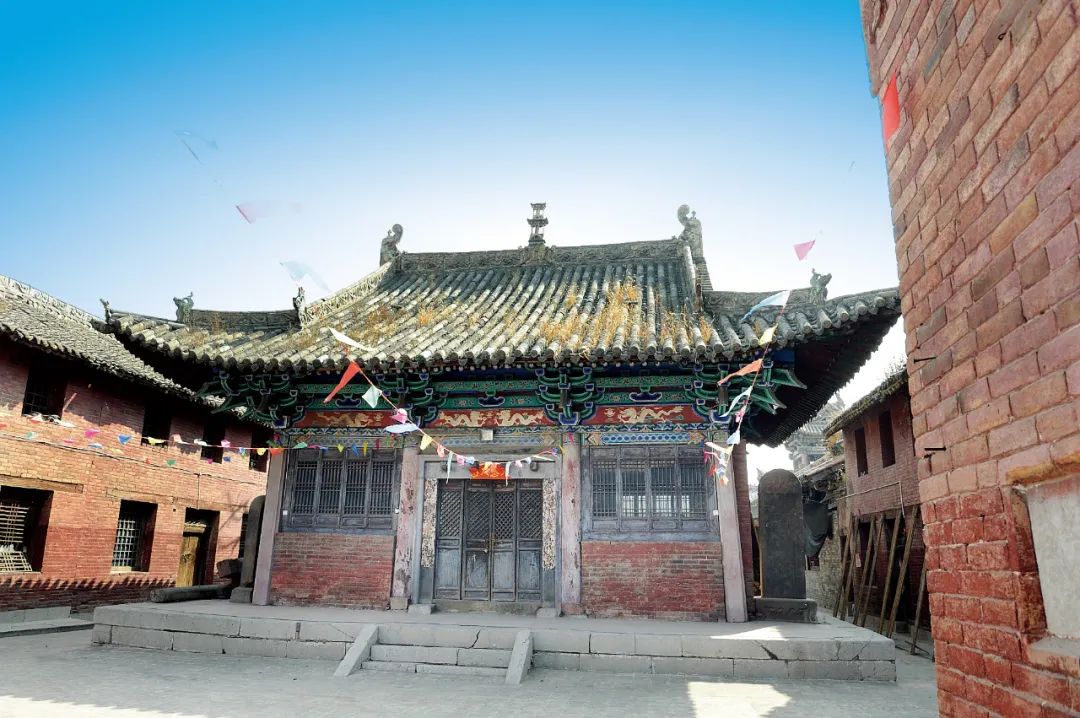

晋城境内古建筑保存数量众多,其中,北宋建筑19处24座。这24座宋代建筑主要集中在泽州和高平:泽州县有晋城玉皇庙玉皇殿、冶底岱庙天齐殿、周村东岳庙正殿和关帝殿、高都景德寺后殿、青莲寺释迦殿以及藏经楼、罗汉楼、地藏楼二层、大南社土地庙正殿、小南村二仙庙正殿、河底成汤庙成汤殿、北义城玉皇庙正殿、崇寿寺释迦殿、西顿济渎庙正殿11处15座;高平市有南赵庄二仙庙大殿、崇明寺中佛殿、北吉祥寺前殿和中殿、开化寺大雄宝殿、游仙寺毗卢殿、大周资圣寺中殿6处7座;陵川县和沁水县各1座,即陵川小会岭二仙庙正殿和沁水上阁龙岩寺南殿。

一、宋《营造法式》关于柱础形制的记载

(一)柱础的尺寸

《营造法式》规定柱础尺寸如下,“造柱础之制:其方倍柱之径。方一尺四寸以下者,每方一尺,厚八寸;方三尺以上者,厚减方之半;方四尺以上者,以厚三尺为率。若造覆盆,每方一尺,覆盆高一寸;每覆盆高一寸,盆唇厚一分。如仰覆莲华,其高加覆盆一倍。”

1.柱础的平面边长:柱础的边长与所承柱的柱径有关,规定为柱径的两倍。

2.柱础的厚度:柱础的厚度与柱础的边长有关,厚度与边长的比例系数(厚长比),依据边长划分3个档次:边长小于一尺四寸者,厚长比为0.8;大于三尺为0.5;大于四尺者固定为三尺。没有规定边长大于一尺四寸而小于三尺的柱础的厚度,依据比例推算,介于0.5~0.8之间。

3.覆盆和盆唇的厚度:覆盆的厚度与柱础的边长有关,为柱础边长的十分之一;盆唇的厚度与覆盆的厚度有关,为覆盆厚度的十分之一,也是柱础边长的百分之一。有个特殊情况“仰覆莲华”,即在铺地莲花上再加一层仰莲,厚度为普通覆盆的两倍。

(二)柱础的样式

按照《营造法式》关于柱础“若造覆盆”的记载,可知,宋时的柱础样式有无覆盆和有覆盆两大类。无覆盆柱础较简单,外形上看就是一块方形石块而已,陈从周称为“平础”。有的覆盆柱础相对复杂,需在柱础顶面雕造“覆盆”。覆盆非单独另造,而是与柱础一起雕于一块整石上,是柱础的一部分。覆盆形如倒置的盆状物,其上承柱,其下与础石连成一体,构成一个完整的覆盆柱础。

(三)柱础的装饰

由于柱础的础石是埋于地坪以下,只需简单凿平即可,不存在装饰的问题,而覆盆柱础的覆盆部分由于凸出地坪,也就成为柱础装饰的主要部位,故而柱础的装饰也主要体现在覆盆上。《营造法式》关于柱础的装饰,在柱础的造作制度中有“如素平及覆盆用减地平钑、压地隐起华、剔地起突;亦有施减地平钑及压地隐起于莲华瓣上者,谓之宝装莲华。”而雕刻的具体内容、纹样纹饰也有说明:“其所造华文制度有十一品:一曰海石榴花,二曰宝相华,三曰牡丹华,四曰蕙草,五曰云纹,六曰水浪,七曰宝山,八曰宝阶,九曰铺地莲花,十曰仰覆莲华,十一曰宝装莲华。或于华文之内,间以龙凤狮兽及化生之类者,随其所宜,分布用之。”前8种为通用纹饰,后3种主要用于柱础上,还专门绘制了8种柱础装饰的具体样式和名称。

(四)柱櫍

柱下与柱础的连接部位,《营造法式》提到“柱櫍”这一特殊构件:“凡造柱下櫍,径周各出柱三分,厚十分,下三分为平,其上并为欹,上径四周各杀三分,令与柱身通上匀平。”据此可知,柱櫍一般为木质,属大木作之一,形制也有规定,尺寸与建筑用材大小有关:建筑用材大则柱櫍大,用材小则柱櫍小。

二、晋城宋代古建筑柱础情况

除后世改造中撤掉柱础的情况(青莲寺罗汉楼、地藏楼二层属此类)以及柱与柱础隐藏墙内,无法了解其具体形制外,晋城宋代建筑柱础样式大概分为以下几类:

(一)无覆盆的柱础

无覆盆的柱础,也就是柱础不出地坪,即陈从周所称“平础”。周村东岳庙关帝殿、青莲寺释迦殿、大南社土地庙正殿、小南村二仙庙正殿、河底成汤庙成汤殿、北义城玉皇庙正殿、崇寿寺释迦殿、小会岭二仙庙正殿8座建筑采用不出地坪的柱础。崇寿寺释迦殿前檐的4根檐柱采用不出地坪的柱础,但中间的两根柱由于采用圆形木柱,为防止雨水和地下湿气的侵蚀,在柱子与柱础之间安置有方形垫块,类似《营造法式》提到的柱櫍,只是将木质的柱櫍更换为石质而已。两侧角柱采用方形石柱,柱与柱础间就没有安置像中间柱一样的柱櫍(图一)。

图一 泽州崇寿寺释迦殿明间柱础与边柱柱础对比 网络图片

(二)有覆盆的柱础

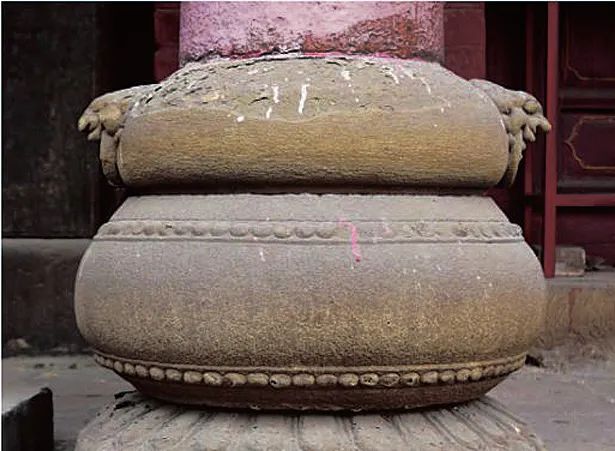

高都景德寺后殿、晋城玉皇庙玉皇殿、冶底岱庙天齐殿、西顿济渎庙正殿、北吉祥寺中殿、开化寺大雄宝殿、周村东岳庙正殿7座建筑的檐柱采用有覆盆的柱础。高都景德寺后殿、晋城玉皇庙玉皇殿两个边柱的柱础采用素面覆盆式(图二),晋城玉皇庙玉皇殿明间檐柱(图三)以及冶底岱庙天齐殿(图四)、西顿济渎庙正殿的檐柱(图五)采用铺地莲花式柱础,北吉祥寺中殿(图六)、开化寺大雄宝殿(明间)和周村东岳庙正殿檐柱则采用双莲瓣的宝装莲花式柱础。

图二 晋城玉皇庙玉皇殿前檐边柱的素面覆盆柱础

图三 晋城玉皇庙玉皇殿前檐明间的铺地莲花覆盆柱础

图四 泽州冶底岱庙天齐殿的铺地莲花覆盆柱础 网络图片

图五 泽州西顿济渎庙正殿檐柱的覆莲柱础及柱櫍 网络图片

图六 陵川北吉祥寺中殿明间檐柱的双莲瓣宝装莲花覆盆柱础 网络图片

另外,有4座建筑殿内金柱采用有覆盆的柱础,即南赵庄二仙庙大殿(图七)、高都景德寺后殿、北吉祥寺前殿和中殿。南赵庄二仙庙大殿和北吉祥寺的前殿殿内的柱础覆盆采用宝装莲花式(图八),高都景德寺后殿和北吉祥寺的中殿殿内的柱础采用不加纹饰的素面覆盆(图九)。

图七 高平南赵庄二仙庙正殿辅柱的宝装莲花覆盆柱础 图片采自杭侃等《山西高平南赵庄二仙庙大殿调查简报》,《文物》2019年第11期

图八 陵川北吉祥寺前殿金柱的宝装莲花覆盆柱础 网络图片

图九 陵川北吉祥寺中殿金柱的素面覆盆柱础 网络图片

(三)后世改建时更换为其他形式的柱础

这种情况见于高平南赵庄二仙庙大殿,据庙内元世祖至元二十一年(1284)碑刻记载,该庙创建于宋太祖乾德五年(967),宋徽宗政和乙未(1115)四月重修,金宣宗贞祐年间(1213~1217)经兵火,东西廊庑等焚毁殆尽,惟正殿独存。元世祖中统二年(1261)秦庄、米山、龙曲三村民众重修,将正殿增换下檐大小椽木和石柱,元世祖至元二十年(1283)继修完成。明清又多次重修,其中嘉庆年间改动最大,据清仁宗嘉庆二十一年(1816)重修碑文记载:“旧碑记是庙创自宋乾德间,历元明及我朝,屡有增补修葺。……嘉庆乙亥(1815)夏首事咸集,将议是举……自大殿及诸神殿……,因其旧而新之,崇伟壮丽,焕然改观矣。”大殿柱础形制4种:前檐的三层组合式柱础、山面的方形柱础和前檐当心间内柱的兽面方形柱础、殿内辅柱下的覆莲柱础。前檐三层组合式柱础,最下层有双层覆莲造型,中间的部分为鼓形,上下两圈鼓钉清晰可辨,最上层鼓形,无鼓钉,但在两侧雕兽耳衔环铺首状的装饰,据杭侃等人分析,可能是蒙元所换之物(图一○)。山面柱础、前檐当心间内柱为方形柱础,形制较晚,与明清时期当地其他建筑的柱础形制相同,应为嘉庆年间配置。而殿内辅柱下的柱础为双瓣覆莲式,且造型较为肥厚,应为宋代始建或宋末重修时的原物。

图一○ 高平南赵庄二仙庙正殿檐柱的三层组合式柱础 图片采自杭侃等《山西高平南赵庄二仙庙大殿调查简报》,《文物》2019年第11期

三、关于晋城现存宋代建筑柱础形式的探讨

(一)不出地坪的无覆盆柱础是更为常见的柱础形式

究其原因,其一是晋城地区处于少雨且相对干旱的北方,无覆盆的柱础也能防止雨水或地下湿气对柱子的侵蚀;其二,多数建筑的檐柱采用坚实的石柱,无需考虑水对柱子的影响,若用木柱,更可能选择采用带覆盆的柱础,如晋城玉皇庙玉皇殿,四根木质檐柱下均为有覆盆的柱础;其三是从造价上考虑,相对于有覆盆的柱础,无覆盆的柱础更经济,《营造法式》就有关于工限的记载;其四可能与建筑的等级有一定关系,如宋仁宗景祐三年(1036)诏:“非宫室寺观,毋得……雕镂柱础。”但是否雕覆盆,虽无相关规定,也可推而论之,张广善认为:“从晋城现存古建筑的情况来看,从天井关到泽州城,再到高平乃至更远的潞州,沿线与中心城镇内保存的早期古建筑的确不多,但在两翼的集镇、村落、山谷中却保存了较多的早期古建筑,这里不是重要的政治、军事中心。”正是由于这里不是重要的政治、军事中心,建筑等级也就不高,所用柱础只用最朴素、最简单的柱础,即不出地坪的无覆盆柱础。

这种不出地坪的柱础,对后世影响深远,如建于金熙宗皇统二年(1142)的陵川西溪二仙庙后殿及东梳妆楼、建于元顺帝至正四年(1344)的大阳汤帝庙成汤殿以及建于明清泽州下川汤王庙香亭,柱础均采用不出地坪的柱础。

(二)柱础的形式体现中国传统建筑的等级观念

北吉祥寺位于陵川县礼义镇西街村。礼义镇号称中国文物第一镇,60多平方千米之地有全国重点文物保护单位4处、省级重点文物保护单位1处。北吉祥寺初建于唐代宗大历五年(770),现存前殿、中殿为宋代建筑,后殿及配殿和左右廊庑为明清建筑。前殿(天王殿)后墙东侧镶嵌有北宋太平兴国三年(978)的牒文:“中书门下牒泽州:泽州奏准,敕分析到所管存留无名额僧尼寺院共三十二所,内管所什柱院,宜赐北吉祥寺之院额。牒奉,敕授分析到先存留无名额寺院等,宜令本州除未胜住得额外,其余寺院各以前项名额书勒悬挂□至准。敕故□。太平兴国三年五月二十五日牒,中书侍郎平章事卢,右仆射兼门下侍郎平章事,左仆射兼门下侍郎平章事。”由此可知,北吉祥寺是名声显赫、地位突出的地方寺院,附近有32所寺院因规模和地位较小,没有合法身份,只有依靠地位较高的北吉祥寺这一皇家赐额的寺院得以生存。北吉祥寺地位显赫也体现在建筑所用柱础上,北吉祥寺前殿的檐柱为暗柱,无法了解柱础的形式,但其两根内柱采用宝装莲花覆盆柱础。中殿的檐柱也采用宝装莲花覆盆柱础,其两根内柱采用素面覆盆柱础。

即使在同一个寺院,因单体建筑的等级不同,所用柱础也有区别。重修于宋神宗元丰五年(1082)的周村东岳庙,正殿采用宝装莲花覆盆柱础,东侧同期建筑关帝殿采用不出地坪的无覆盆柱础,体现了同一寺院正殿地位高于偏殿的建筑等级观念。

晋城玉皇庙玉皇殿,前檐四根圆形木柱虽采用有覆盆的柱础,但明间的柱子和两侧的柱子因柱子所处位置不同,其覆盆造型也不同。明间的两个柱础采用铺地莲花装饰覆盆,东西边柱只采用不雕饰花纹的素面覆盆柱础,体现了传统的中间高于两侧的等级观念。

(三)关于柱櫍的使用

《营造法式》有柱櫍的使用和形制要求,晋城宋代建筑有所突破,这种突破主要体现在材质上。柱櫍一般为木质,属大木作。据现存木质柱櫍都是木纹平置,陈从周分析,宋时采用这一特殊构件的用途是隔潮,防止湿气顺木柱的纵向纹理上升,若柱脚已损害,可用櫍来补救,櫍本身若朽,可随意抽换,方便、实用、经济。崇寿寺释迦殿明间的两根木质檐柱、大南社土地庙正殿檐柱、西顿济渎庙正殿檐柱,采用在柱下安置柱櫍的做法,只是将木质的柱櫍更换为石质而已。木质檐柱采用柱櫍的做法可以理解,但大南社土地庙以及西顿济渎庙的檐柱采用的是石质柱,柱下再用柱櫍就令人费解。但据西顿济渎庙正殿檐柱“北宋宣和四年(1122)”的捐柱题记,距《营造法式》刊行的崇宁二年(1103)较近,可以理解其按照《营造法式》的规定而专门为之。相比之下,修建崇寿寺释迦殿的工匠就更能理解“柱櫍”的用法及其用途,仅在木柱下安放而未在石质柱子下安放,体现了工匠熟悉材料性能,灵活运用规范,敢于创新突破的优秀品质。

四、结语

柱础是古建筑重要的力学构件,也承担着装饰的重要功能。晋城地区现存古建筑柱础有无覆盆的“平础”、素面覆盆柱础、铺地莲花覆盆柱础和宝装莲花覆盆柱础等4种形式,而以无覆盆的“平础”更为多见。难能可贵的是,有的在柱础之上还配有柱櫍,形制古朴,有着浓厚的时代气息和鲜明的地域特色。这些实物遗存为研究晋城地区宋代营造制度、技术交流提供了重要线索,印证了晋城地区作为宋代建筑核心区的重要地位。