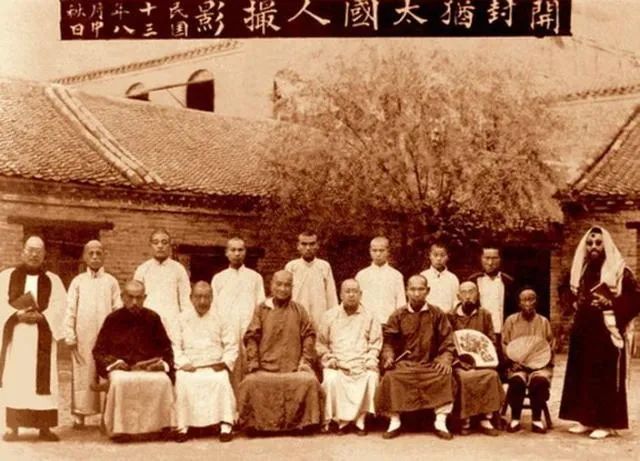

开封犹太人被同化过程中的掌教问题

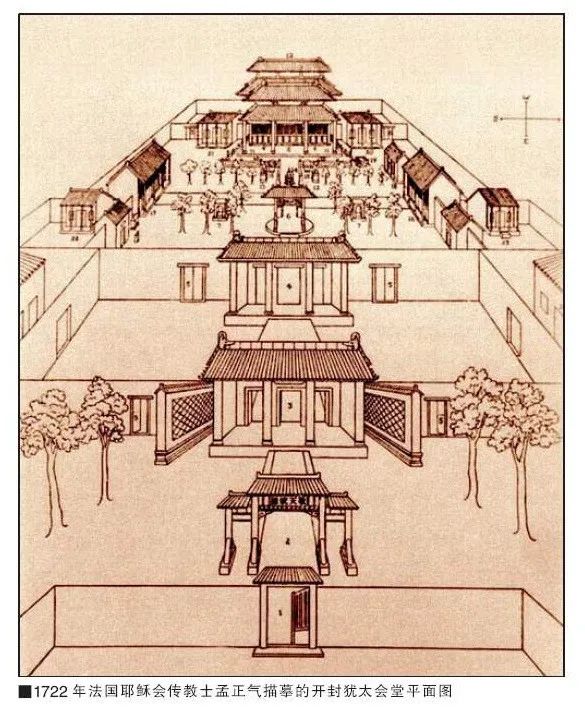

自利玛窦于1605年“发现”开封存在犹太人之后,开封犹太人便引起了西方学者和宗教人士的广泛关注。以入华传教士为主体的西方人对开封犹太社团进行了大量的调查研究,在取得一定成果的同时也使一些珍贵资料得以保存,弥补了开封犹太社团汉文资料的不足。中国学者对开封犹太社团的研究始于20世纪初期,至今已取得了一定的成果。目前学界对开封犹太社团中个体成员的研究多集中在有姓名记载的、取得功名的士人,但是对开封犹太社团的核心人物——掌教却少有关注。另外,在开封犹太人的同化问题上,学界广泛流行“通婚说”、“科举说”、“中犹文化相似说”、“隔离说”以及犹太人对儒教文化的深层次认同等观点,这些观点较为宏观但也忽视了掌教在这一过程中的重要作用。

掌教作为犹太会堂中精通教义经典的人,不仅有着传承犹太教教义、劝导信徒、主持宗教活动和宗教教育等职能,也是调解开封犹太社团矛盾、维系内部团结的纽带。由于开封犹太社团人数有限,几乎与外部犹太人隔绝,又长期受到儒家文化潜移默化的熏染,掌教在犹太教及希伯来文化的传承、维系族人的团结与信仰等方面的作用也显得更为突出。可以说,掌教在很大程度上减缓了开封犹太社团被同化的进程。然而随着深谙犹太教经典教义与希伯来语言文化的掌教们的去世,犹太文化影响在后来的历任掌教身上逐渐消退。当作为开封犹太会堂最高主持人的掌教已不再精通犹太教教义与传统时,说明开封犹太社团被同化的程度已经很深了。掌教作为开封犹太社团的重要参与者,是我们探究开封犹太人同化进程的重要线索,但掌教在犹太人中国化过程中的独特作用尚未引起学界的重视。本文试图以开封犹太社团中的掌教为切入点,探讨掌教传承过程中犹太特征的逐渐消退与开封犹太人中国化之间的联系。

一、犹太教的传承逐渐集中于掌教

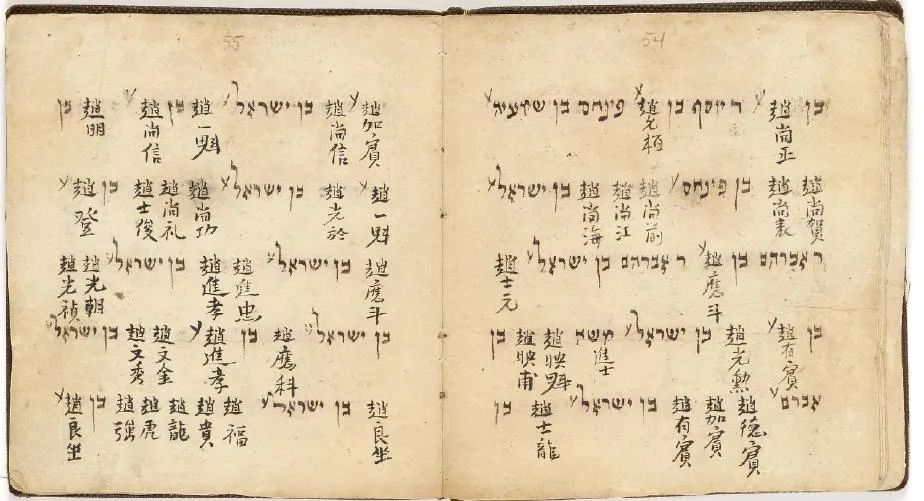

开封犹太社团中掌教和满喇的传承相对集于李姓是导致犹太教信仰逐渐淡化的重要因素。在开封犹太社团的“七姓八家”中,唯独李姓是“一姓两家”。弘治二年的《重建清真寺记》碑中列举的十七姓和康熙二年的《重建清真寺记》碑所列举的七姓都将李姓置于首位,李姓在开封犹太社团诸姓氏中的地位由此可见一斑。据陈垣等考证,李姓是利未(Levi)支派的后裔。在早期犹太教中,祭司只能出自利未支派,他们熟习《圣经》和教规律法,主持宗教祭祀。开封的犹太人也大致保留了这一传统,所以精通《圣经》和教规律法者多出自李姓。在弘治二年的《重建清真寺记》碑文中,就有“列微(利未)五思达领掌其教”的记载,并且在碑文列举的14位满喇中,有9位都是李姓。明末李自成进攻开封时,犹太会堂遭到破坏的经卷也是由掌教李祯、满喇李承先考订补全。开封犹太社团中掌教与满喇的传承相对集中于李姓,一定程度上缩小了犹太教信仰和经典教义在开封犹太社团中的传承范围,不利于犹太教在开封犹太人中长期传承。除此以外,开封地区频繁的水灾战乱往往使本来就极其有限的开封犹太人口大为减少,再加上此类天灾人祸对开封犹太社团的经济基础破坏巨大,灾后重建和恢复生产生活的迫切性更加剧了普通犹太人对犹太教信仰的淡漠。以掌教为主的精通犹太教经典教义者也肯定会随着开封犹太人总数的减少以及犹太教信仰的整体淡化而锐减。

犹太教经典教义的传承逐渐集中于掌教有着深刻的社会和历史原因。首先,开封犹太社团深受中国“重仕轻商”社会价值观的影响而热心于科举功名,只有掌教家族相对固守犹太教传统。参加科举考试对于犹太人而言,不仅意味着有机会获取更高的社会地位,同时也能在中国社会享有各种特权。为了能积极适应中国社会,提高社会名望,越来越多的开封犹太人愿意自己的孩子自幼学习儒家经典,而非《圣经》和希伯来语。艾田在会见利玛窦时就承认他从小就放弃了学习希伯来语,全力攻读中国文学。“他并不隐瞒,照犹太教堂高级神职人员的看法,由于他学习中文,他本人几乎已不配算作希伯来同胞了。然而,对他说来这没有关系,只要他能获得博士学位就行。”相较于犹太教经典和信仰,对于开封犹太人而言,似乎取得功名官职更具吸引力。历代开封犹太人中取得功名者不在少数,“到17世纪末叶,至少有十一名犹太人得到相当于硕士的学位,七名取得博士的学位”。而开封犹太社团的人口却极其有限:“多的时候,数以千记,少的时候,也以百计”。取得功名的比例如此之高,也可见开封犹太人对科举功名的热衷程度。然而科举的成功却使开封犹太人付出了巨大的代价,除了掌教等少部分人外,学习犹太教经典教义和希伯来语的人越来越少,开封犹太人对希伯来语和犹太教也渐趋陌生。

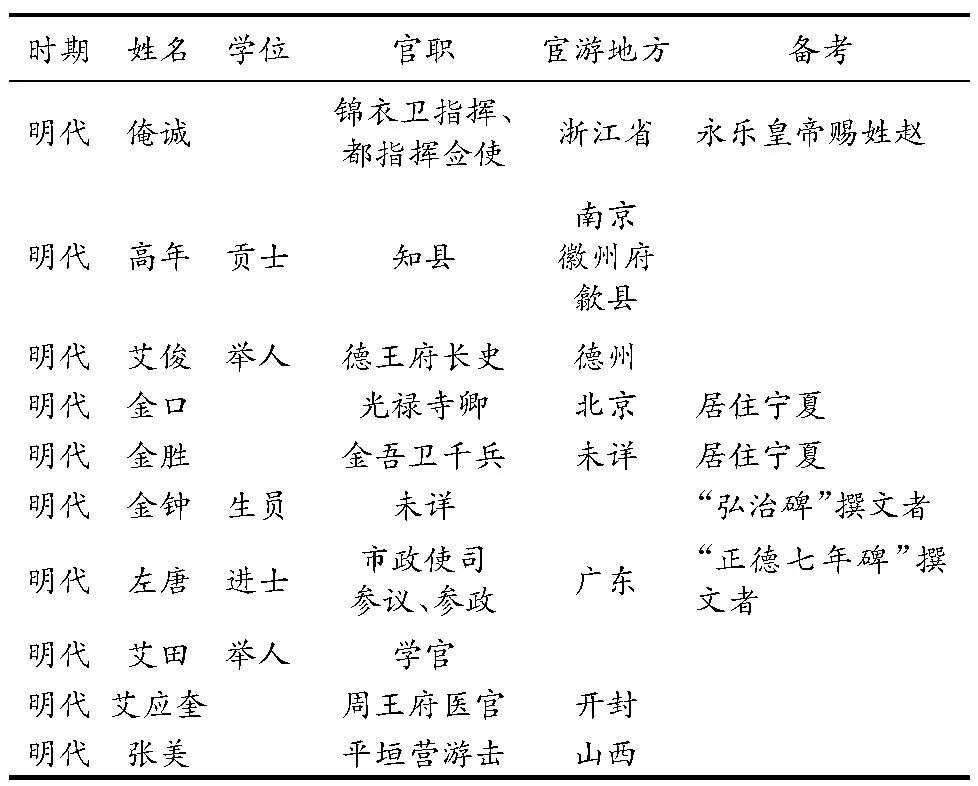

值得注意的是,李姓在明初还十分兴盛,虽然李姓中也不乏考取功名者,但明代赵姓、金姓、艾姓等犹太人姓氏出现了更多官位显赫的士人。详见表1:

表1 明代中国古代犹太士大夫提名表

这些姓氏中的官员数量和政治实力都要高于李姓。这说明相比于李姓来说,其他姓氏中参加科举的人更多,得到的支持也更多。李姓的相对衰落与其更为重视或承担着传承犹太教经典律法的责任有很大关系。

其次,开封犹太人对宗教经典的陌生导致掌教在延续犹太教信仰中的地位更加突出。忽视宗教经典的翻译是开封犹太人对犹太教经典逐渐陌生的重要因素。“在宗教的传播过程中,经典的翻译至关重要,有时甚至可以改变整个宗教乃至文化的命运。”在西方世界,“希伯来语的经书,随着战争和犹太人的迁移被译成各种印欧语系语种,经文得以在每个犹太人中传颂”。但是最初到达开封的犹太人却将《圣经》等经典供奉在犹太会堂的“至圣所”中,不容许随意观看,并没有将其成译成汉文。这种在经典翻译方面的疏忽极不利于后人学习和传承希伯来语。开封犹太社团毕竟人口有限,在中国这种具有宗教宽容传统的社会中,长期受到汉语和汉文化的熏染;又因为与中国人交流和参加科举的需要,通晓汉语的人越来越多,希伯来语在日常生活中的使用则也相继少。随着会讲希伯来语的人相继离世,能够识读希伯来文《圣经》的人也相继减少。

当开封犹太人对本民族语言逐渐陌生时,如果没有汉文译本作参考,学习希伯来文的难度就会大大增加。犹太人流散各地仍能坚持犹太教信仰,拥有较为完整的宗教经典是其一大优势。但在开封犹太社团中,由于上述种种原因,犹太教的这种优势也越来越弱。相较于普通教众,只剩下掌教等少部分人相对熟知希伯来语和犹太教的教义经典。然而由于受到开封犹太社团整体环境的影响,历任掌教们对其熟知的程度也在逐渐降低,以致于后来的掌教们也无法真正履行讲解教义、劝导信徒等职责。虽然开封犹太人曾多次从外地购置经卷,并在经卷受到水灾破坏后极力修补,但这种舍本逐末的做法无法从根本上复苏其宗教信仰、维护宗教热诚。

再次,犹太教本身的排他性和中国明清社会的封闭性也是导致开封犹太社团经典教义的传承渐趋集中于掌教的另一原因。犹太教宣扬只有犹太人是上帝的选民,所以尽管开封犹太人数量有限,但他们并不愿意对外发展教众、传播犹太教。因此犹太教在中国并没有形成稳固的社会根基。另外,明清两朝已是中国封建社会的末期,封建统治者多采取闭关锁国的对外政策,这就导致开封犹太人与西方犹太人交流、沟通的机会十分有限。虽然此间早期开封犹太人还与中国其他地区的犹太人有一定的联系(比如他们从宁波等地的犹太人手中购置犹太教经卷,凑足十三部供奉在犹太会堂中),但是后来这种关于开封犹太人与外部犹太人交往的记载几乎没有了。明朝中后期西方传教士来华曾经给开封犹太人复苏犹太教信仰带来了一丝希望,但不久后这种希望也随着清朝皇帝对传教士态度的转变破灭了。

开封犹太社团与西方的联系因此中断了一百多年。在这期间,开封犹太社团步入了其中国化的最后阶段。当开封犹太人出现了犹太教信仰淡化的危机时,没有来自外界的犹太教及时为开封犹太社团注入新的活力,没有真正意义上的拉比或犹太教教徒为其传播教义、巩固宗教信仰,宗教人才也无从培养。开封犹太人对犹太教经典教义几乎一无所知,掌教对他们的宗教信仰和希伯来语也越来越陌生。在这种基本与外界隔绝的状态下,开封犹太社团的掌教们也只能在不了解犹太教经典教义的情况下,机械地主持简单的宗教活动,更不用说培养精通教义与《圣经》的信徒了。直至1800年左右最后一位掌教离世,掌教之位再也无人继承,开封犹太社团的同化进程最终走到了无法挽回的境地。1815年,英国伦敦会传教士马礼逊将一封希伯来文信件寄给开封犹太人,但他们并没有回信,因为此时的开封犹太人已经完全看不懂希伯来文了。

掌教作为犹太社团核心人物,是开封犹太社团作为一个整体存在的标志。开封犹太社团及其犹太教信仰在中国社会中得以延续八百余年之久,很大程度上归因于历代掌教们的传承。在宗教信仰方面,掌教负责传承犹太教教义、劝导信徒、主持宗教仪式和宗教教育等活动,无论是犹太教信仰的延续还是教规节日的继承,都离不开掌教们在犹太社团中的传播与宣扬。另外,在开封犹太社团这种宗教色彩十足的宗教集团中,掌教作为社团中最了解犹太教教义经典和希伯来语的人,在社团中肯定具有相当高的威望和影响力。从这一方面来看,掌教在开封犹太社团中的地位十分类似于中国封建宗族中的族长,在整个犹太社团中享有最高地位,在世俗生活中起着调解社团内部矛盾、维系社团团结的作用。在开封犹太社团中国化的进程中,当开封犹太人的犹太教信仰渐趋淡化时,正是由于掌教的存在,开封犹太人才能继续坚持其信仰,才能对他们的犹太经典和犹太会堂心存敬畏,才能依照教规教义约束自身的行为、保持犹太社团内部的团结。可以说掌教在很大程度上减缓了开封犹太社团同化的进程,对犹太教信仰的传承起到了重要作用。

二、掌教传承过程中犹太特征的逐渐淡化

几百年来,犹太教的教义经典在掌教、满喇等少部分人中得以传承。但是掌教作为犹太社团的一部分,就不免受到犹太社团整体发展趋势的影响,摆脱不了其自身被同化的命运。随着开封犹太社团被同化程度的加深,后来的掌教们对犹太教经典律法和希伯来语言文化也逐渐陌生,更不用说传播教义、劝导信徒了。此时的掌教与犹太教真正意义上的拉比已不可同日而语。到了开封犹太社团存在的后期,掌教的存在似乎更具有象征意义——象征着开封犹太社团曾经是一个来自西方的、有着迥异于中国本土信仰的民族,仍是一个区别于其他民族的整体。随着开封犹太社团这种中国化的趋势逐渐走入无法逆转的境地,掌教也改变不了开封犹太社团被同化的命运。开封犹太人完全失去其犹太特征并融入中国社会只是时间早晚的问题,掌教的存在只是暂缓了这一时间的到来而已。随着最后一位掌教的离世,开封犹太社团便失去了仅存的约束力与向心力,迅速走向瓦解。

在相关的文献记载中,可以明显地看出掌教随着开封犹太社团被同化而日益中国化。开封犹太人艾田在北京拜访利玛窦之后,大约在1608年,开封犹太社团的掌教收到了利玛窦的来信。掌教虽然对利玛窦信中所谈到的有关弥赛亚已经降临的说法提出异议,表示弥赛亚在一万年以后才会降临,但是这位掌教愿意在利玛窦皈依他们的信仰并且戒吃猪肉的情况下,授予利玛窦犹太教堂高级神职人员的荣誉。这说明掌教并不了解犹太教与基督教的区别,同时也可以看出掌教对于缺乏合格的继承者的担忧——因为他宁愿寄希望于一个认为弥赛亚已经降临的非犹太人,而不是开封犹太社团的内部成员。后来的事实也证明,这位掌教去世后,“他的儿子按照继承法的权利接替了他的职位,但他完全不懂有关他们信仰的各种问题”。以致于继艾田之后来到北京的那三个犹太人充满着对犹太教信仰的困惑,甚至十分乐意皈依基督教。

从继艾田之后来京拜访利玛窦的三位开封犹太人身上可以看出,由于他们对犹太教的一无所知,又充满着困惑与不解,那三位年轻人对犹太教规就产生了抱怨与反感。他们认为割礼是残忍与野蛮的,抱怨“凡不是自己宰杀的动物就不准吃它们的肉”的教规,因为如果在去北京的路上严格遵守这一教规的话,他们非饿死不可。他们的困惑与抱怨很大程度上是因为新任的掌教不了解关于他们信仰的各种问题,自然也就无从解释教众对于犹太教信仰的困惑。一旦犹太社团中本应精通教理的掌教都不能解释犹太族人的宗教困惑,那么犹太教教义、教规对于开封犹太社团的凝聚力、吸引力必定会逐渐降低。从艾田到艾田的侄子前来拜访西方传教士,这期间开封犹太社团仅仅经历了一代人的传承,但这两代人(包括掌教)对于犹太教的认识和态度却差之千里。可见开封犹太人对于犹太教信仰的淡漠和疏远在17世纪已经相当明显了。

如果说那位新继任的掌教只是无法解释教众关于信仰的疑问的话,那么当100余年后(1723年)宋君荣神甫来到开封时,他所看到的又是另一种状况:开封的犹太人对希伯来文已经很生疏,他们读起希伯来文是带有中国口音的,他们“也承认自己丝毫不懂希伯来语法和《圣经》的长篇大论,更不懂他们所有的《密西拿》,甚至也不懂《圣经》的历史。”瑏瑡早在1704年,耶稣会传教士骆保禄神父就惊讶地发现一些开封犹太人把许多可笑的无稽之谈与《圣经》中确凿的事实混为一谈,甚至对《摩西五经》的理解也有类似错误。等到这些开封犹太人对希伯来文越来越陌生时,并没有汉文译本的经典作参考,也没有来自外部的拉比及时为其渐趋淡化的宗教信仰注入新的活力。他们对犹太教教义、教规产生的疑惑和不解无从找到答案,他们的犹太教信仰便会逐渐动摇,犹太教就很难传承下去。于是1850年,“伦敦犹太布道会”派出的使者蒋基荣和邱天生在开封所看到的状况就显得不足为奇了,“没有一个人能够读希伯来文,50多年没有拉比,对弥赛亚的期待似乎已经完全丧失,两个世纪以前被耶稣会士发现时所坚持实施的割礼已不再延续了”瑏瑢。掌教的去世使开封犹太人失去了最后的向心力与约束力,此后短短的五十年间,犹太社团内部长期酝酿的离心力便迅速释放出来。整个社团如一盘散沙,迅速融入到中国社会之中,曾经的犹太教信仰只不过成为了一种印象与记忆,丝毫看不出他们与本土的中国人有什么区别。

三、末任掌教去世标志开封犹太社团的衰亡

1800年前后,开封犹太社团最后一任掌教去世,标志着开封犹太社团被同化的过程基本完成。自998年定居开封后的八百余年间,开封犹太人已经完全融入到中国社会之中。最后一位掌教的离世使开封犹太人丧失了维系其犹太教信仰的最后力量,对开封犹太社团的影响是巨大且深远的。开封犹太人在失去了犹太教信仰和掌教的约束仅仅半个世纪之后,犹太教的宗教节日和宗教戒律已基本无人遵守,犹太会堂和羊皮经卷等宗教圣物也被出卖一空。连犹太社团的成员也迅速融入到汉族、回族之中,所剩不多的犹太特征随之丧失殆尽。

开封犹太社团的犹太教信仰在19世纪中期之后彻底淡化,其中开封犹太人对其宗教习俗和希伯来语的淡忘十分具有代表性。1800年左右掌教去世后,犹太教的教规节日逐渐被遗忘。根据1489年《重建清真寺记》碑文瑏瑣记载可以看出,当时犹太人仍完好地保持着犹太教的宗教信仰,严格遵守犹太教行割礼、不食猪肉等教规和安息日、住棚节等宗教节日。最后一任掌教离世之后,开封犹太会堂失去了聚会礼拜的号召者与主持者,再加上开封犹太人贫困不堪的生活处境,使他们无暇顾及恢复犹太教信仰,因此犹太教的信仰和礼拜仪式迅速被忘却。大约到了19世纪中期,开封犹太人已不再遵行割礼,并开始与非犹太族人通婚。关于礼节方面,他们还能记起住棚节、感恩节、逾越节和其他宗教节日,但现在都不遵守了。[8]166正如1867年英国国教的主教斯切列斯切夫斯基所言,“他们完全失去了他们的宗教,与中国人几乎没有什么区别。他们家中有偶像和祖先的牌位……他们与当地人通婚,并且停止了割礼。从相貌、衣着、习惯和宗教信仰方面来看,他们是地地道道的中国人”。

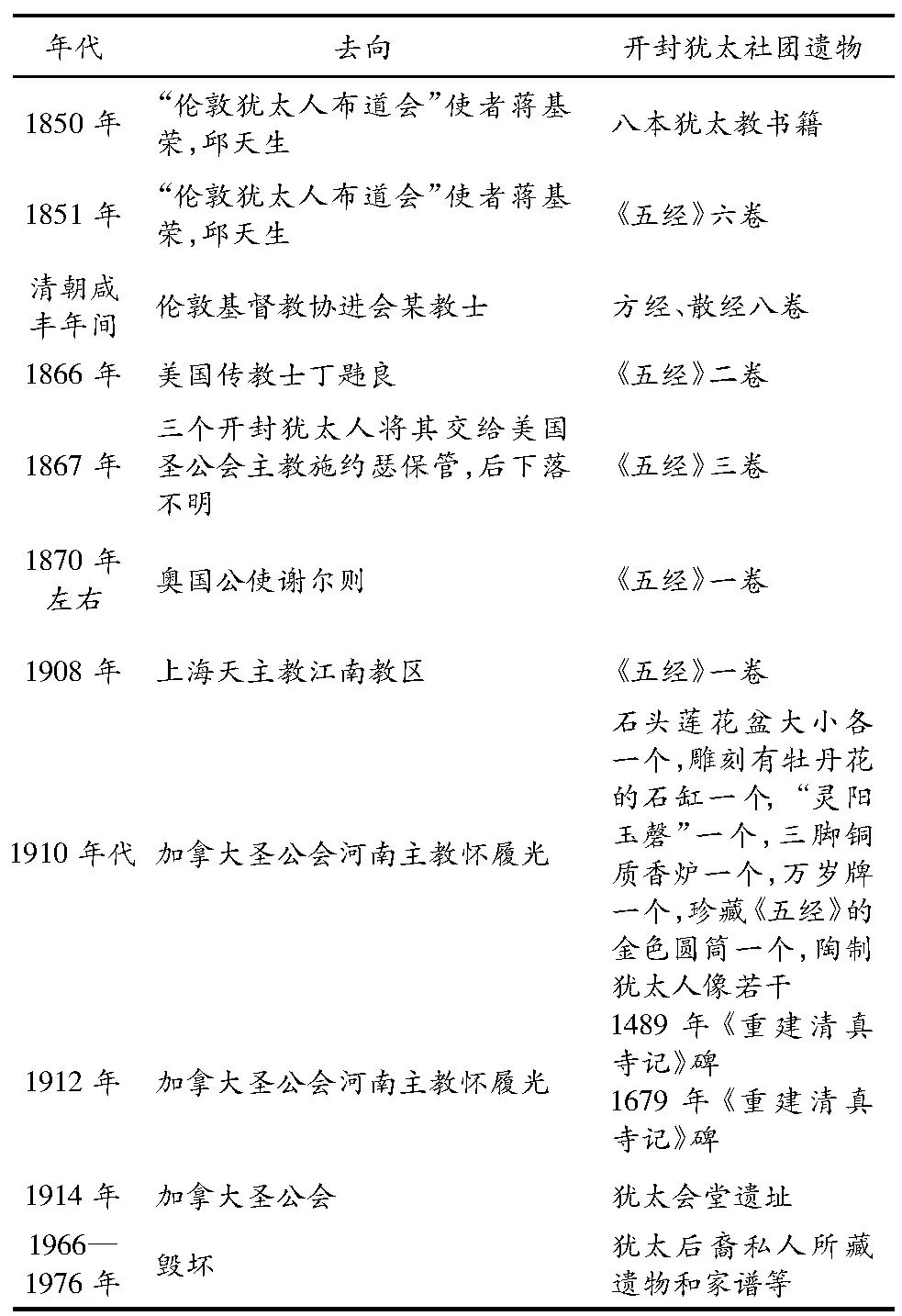

随着开封犹太人犹太教信仰的彻底淡化,他们对犹太教经典的出卖则标志着开封犹太社团被同化过程的最终完成。由于掌教的去世,宗教仪式和语言被遗忘等原因,开封犹太人最终完全失去了对犹太教信仰的敬畏,对遗留下来的犹太教遗物也毫无感情。几百年来,犹太经典《五经》一直被珍藏在犹太会堂至圣所的“尊经龛”中,是历代开封犹太人心中的圣物。17世纪和18世纪来华的耶稣会士曾多次尝试获取会堂中供奉的经卷都没有成功,他们甚至不被允许观看经卷。但在最后一位掌教去世后短短的几十年间,因为生计所迫,更重要的是因为犹太教信仰的缺失,曾经受到开封犹太人极度珍视的宗教经典大部分被出卖,最终落入外国人手中。一个犹太人甚至还用这些羊皮经卷做棉衣的里子。道光廿一年(1841年)黄河再次泛滥,100多年未经修缮的犹太会堂被完全冲毁,不久之后会堂的宗教用品甚至连砖瓦、木头都被拆卖尽净,会堂基址也由七姓联名卖给了加拿大圣公会。“开封犹太人盗卖犹太教经典的事实,是这个民族生活在汉族社会中,所经历的汉化过程终于发生‘质变’的结果。”犹太教经卷和宗教遗物在开封犹太人心中完全成为了可以用来换取钱财的商品。可见开封犹太人的犹太教信仰已经完全淡化,对上帝也毫无敬畏之心,更不知弥赛亚为何物。这份统计表可以清楚地表明开封犹太会堂遗物散失的状况(见表2)。

表2 开封犹太会堂遗物散失统计表

开封犹太社团失去了掌教这一核心人物之后,开封犹太人不再遵行集体的宗教仪式,社团内部的凝聚力也逐渐消失,关系逐渐疏远。这一时期的开封犹太人大都是缺衣少穿的贫苦人,有的在郊区种地,有的从事手工艺行业,也有人靠兑换银钱、开水果店、糕饼店或旧成衣店谋生。开封犹太社团不再是一个紧密联系的整体,即使彼此之间出现矛盾也没有像掌教这样的“族长式”人物来调节。后来甚至发生了开封犹太人相互谋杀的极端事件,1890年来到开封的牧师密尔斯记载“他们(开封犹太人)彼此也不团结,一个犹太人因为谋杀另一个犹太人而进了监狱,等候审判”。

掌教去世意味着开封犹太社团不仅失去了他们的宗教领袖,也失去了世俗生活的“族长”。开封犹太社团失去了对犹太教信仰的敬畏和来自掌教的约束力之后,犹太教经典和会堂等宗教遗物陆续被出卖,社团成员的关系也渐趋疏远。开封犹太人的中国化在此后的半个世纪中彻底完成,因此企图借助外部力量来恢复开封犹太教的种种尝试也都毫无结果。瑏瑤开封犹太人在经历了近千年的中国化之后,已经完全融入到中国社会之中。

四、结语

掌教作为犹太社团的核心人物,八百余年来一直是传承犹太教信仰的首要参与者,履行着传承犹太教信仰、主持宗教仪式和调节犹太社团内部矛盾等多项职能。相比于社团中的普通教众,掌教更精通犹太教的教义经典和希伯来语,当开封犹太社团被同化的程度逐渐加深时,掌教本身也是对犹太教的传承和延续。掌教的存在有效地减缓了开封犹太人的中国化进程,对开封犹太社团近千年的传承做出了巨大贡献。但是掌教身为开封犹太社团中的一员,肯定会不自觉地受到社团整体发展趋势的影响而渐趋中国化。在历代掌教传承的过程中,犹太教的经典教义不免会被遗失或被加以附会,远离其原本的内涵。再加上开封犹太人对希伯来语逐渐生疏,掌教无法从希伯来文的经卷中深入研究宗教教义,这就导致了犹太教在历任掌教身上的淡化。

然而我们也不能片面地将开封犹太社团的中国化归因于掌教对经典教义和希伯来语的逐渐陌生。开封犹太社团的中国化是在政治、经济、文化思想、民族心理和犹太教信仰本身等多种因素的综合下逐步深入的。八百多年来,开封犹太社团长期与外部犹太人隔离,处于孤立无援的境地。再加上中国社会对外来民族的宽容态度,使得开封犹太人逐渐增加了对中国社会的认同感,淡化了对外界社会的防范心理。另外,中国的儒家思想与犹太教教义有着许多相似之处,这也促进了开封犹太人对儒家思想的深层次认同。因此开封犹太人像中国人一样热衷于参加科举和求取功名,甚至到后来逐渐打破了族内通婚制,与汉族、回族等民族通婚。这些都构成了开封犹太社团被中国社会所同化的因素。在这些因素的长期综合作用下,开封犹太社团最终被同化是其发展的必然结果,只依靠掌教一人之力不可能使犹太教信仰完整地传承下去。

开封犹太社团被同化的过程也是犹太民族与中华民族互动融合的过程,是中华民族形成过程的有机组成部分。中华民族作为一个自在的民族实体经历了漫长的形成过程;具有极强包容性和凝聚力的汉族与汉文化,长期以来经过与众多民族的接触、交流、混杂和融合,逐渐形成了多元一体的中华民族。八百余年来,开封犹太人通过科举、通婚等方式逐渐融入中国社会,其被同化的过程也是中华民族大家庭形成的一个缩影。