《故宫学辑刊》| 何川:清代夯筑工具述略

内容提要:清代以来,夯筑工具随夯筑技术的成熟应用而得到发展,硪、夯、杵等夯具形成相对固定形制并有与之对应的夯筑用途。本文以实物为范例从夯筑工具的三种主要分类类型论述其形制特征,并结合清代历史档案、方志、笔记、外销画等文献资料,略述夯筑工具的使用情况。

关键词: 硪 夯 杵 工具 清代

一 引 言

关于夯筑工具的记载最早见于《诗经·大雅·文王之什》,其曰:“其绳则直,缩版以载,作庙翼翼。救之陾陾,度之薨薨,筑之登登,削屡冯冯。百堵皆兴,鼛鼓弗胜”,诗中所述“版”为夯土筑版,而“筑”则为夯土所用工具。《左传·宣公十一年》曰:“分财用,平板干,称畚筑,程土物,孔颖达疏:‘畚者,盛土之器;筑者,筑土之杵’”,“筑”即为后代所用夯、硪、杵等工具的古制称谓。又《史记·黥布列传》曰:“项王伐齐,身负板筑,以为士卒先,裴骃集解引李奇曰:‘板,墙板也;筑,杵也’”,《广雅》亦曰:“筑谓之杵”,《周易·系辞下》曰:“断木为杵,掘地为臼”,先秦时期夯筑工具多用“筑”“杵”。唐诗《筑城词》有:“筑城处,千人万人抱把杵”,宋《营造法式》卷三《筑基》记载:“筑基之制,每方一尺,用土二担,……先打六杵,二人相对,每窝子内各打三杵,次打四杵,……然后碎用杵碾蹑令平,再攒杵扇扑”,唐宋时筑基夯土所用工具仍有“杵”,夯筑方法也始见于官修则例。明《河防一览》卷四《造滚水石壩》记载:“其地钉桩须搭鹰架用悬硪钉下,石缝须用糯汁和灰砌缝使水不入”,《吴江水考增辑》卷二记载:“挑土一尺,即用硪锤平,再加再锤”,《续纂淮关统志》卷一三记载:“刘家窑前所造石洞改建石闸一座,……两河通身坡崖泼水夯硪”,硪、夯等夯筑工具频繁出现于明代河工、堤工做法记载中。清工部《工程做法》卷四七《歇山硬山各项土作做法》记载有夯筑二十四把小夯灰土、夯筑二十把小夯灰土、夯筑十六把小夯灰土等做法,还提及了硪、夯、拐等夯筑工具的高、旋、平的使用方法,另在《河工器具图说》《海宁石塘图说》《修防琐志》《泰西水法》等文献中绘有各类夯筑工具形制。夯筑工具随同夯筑技术的专业化而得到不断发展,到明清时期,夯筑工具使用更加细化。

关于夯筑方面的既往研究主要集中于夯筑工艺、夯土遗址科学保护及夯歌等,尤少见到对夯筑工具专门研究的相关报道。其中,敦煌研究院、兰州大学、西安建筑科技大学等机构研究人员对夯土工艺、夯筑操作方法及其质量性能评价有系统且发散性的研究,研究中兼论及夯筑工具的形制特征与使用方法。而关于夯筑做法历史研究主要是围绕《营造法式》《工程做法》及历史档案中有关河工、土工、石工等夯筑文献的整理、论述,并结合夯土遗址的科学保护讨论夯筑能效影响因素。在夯歌的相关研究中,各地方研究人员对夯工匠作传统有所梳理,论述夯歌与夯筑、夯具、夯工的作用关系。另外,考古发掘出土有史前、商、秦汉、南北朝、宋辽、元、明、清等不同历史时期的夯具,考古报告中对夯具的材质、尺寸、形制等均有所描述,在夯土层遗址中发现夯层、夯窝、夯眼等夯具使用痕迹,亦可从侧面了解当时夯具的使用情况。

二 夯筑工具的类型与形制

从夯筑对土壤机理所产生的影响上看,夯筑是对黄土或灰土加压破坏其自然结构所保持的毛细现象,从而形成的密度较大的夯土,使其既具有一定的防潮功能,又达到较高的强度。夯筑工具则是实现夯筑技术的必需中介物,实际上夯筑技术即利用夯筑工具把土逐层夯实捣实的操作过程。清代以来,随着社会生产力水平的不断发展与提高,夯筑技术在土工、石工、河工、堤工等多个领域得到广泛应用,夯筑工具也得到不断发展,在前代铜铁夯、木石夯、束集夯等复合式文化形态的夯具基础上,不同类型的夯具逐渐形成固定形制。从材质上分,可分为木质、石质、铁质等;从使用人数上分,可分为单人夯、双人夯、多人夯等;从重量上分,可分为大夯、中夯、小夯等;从构造上分,可分为夯、硪、杵等;从功用上分,可分为筑基、签桩、筑版等,本文主要从构造划分类型分别予以论述。

(一)硪类

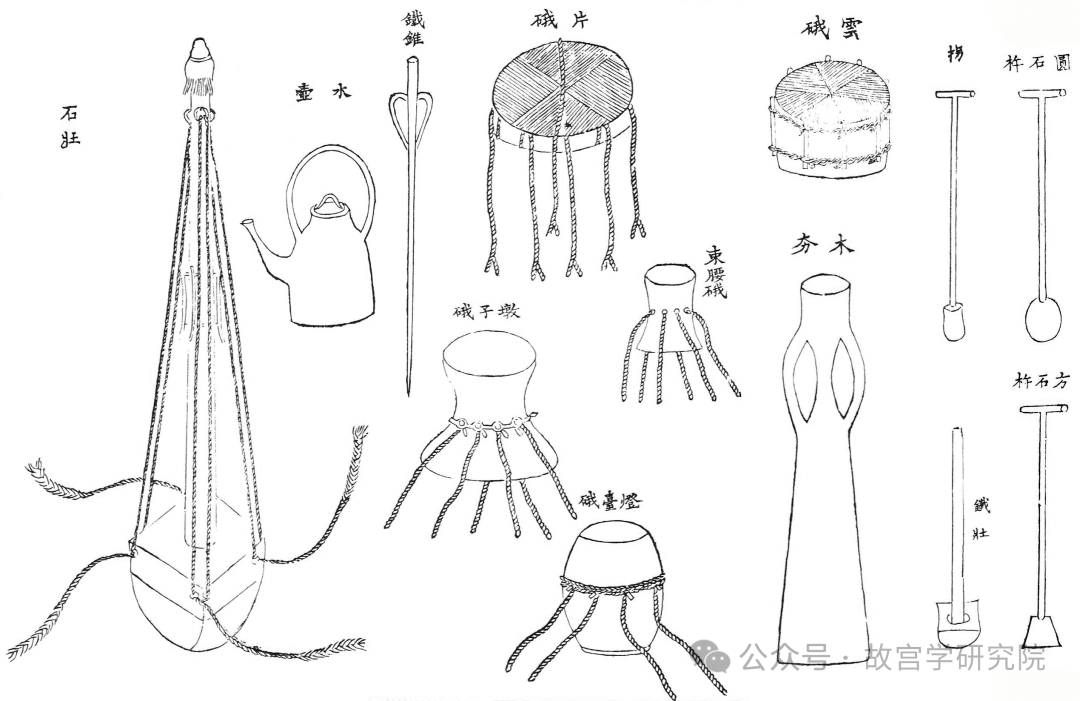

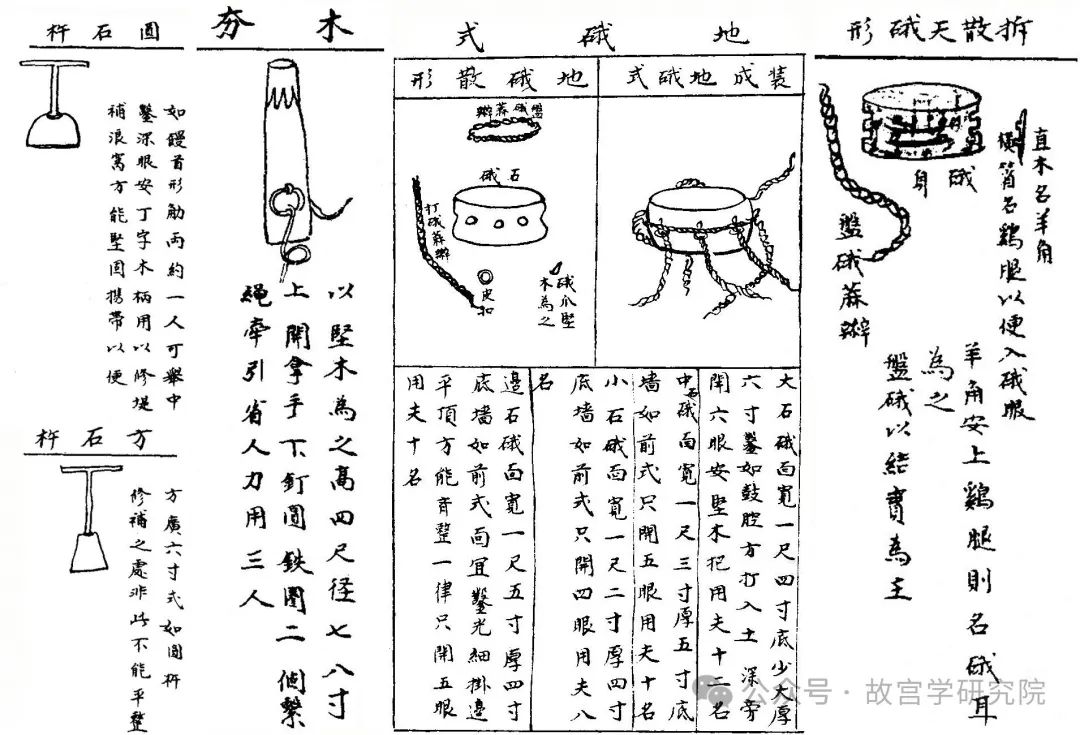

硪,通“碢”,亦称石硪,《说文》云:“硪,石岩也”,即岩石所制之夯具,硪作为夯具使用在明清时期文献开始频繁出现,宋以前的石质夯具仍多以石夯头和木柄构成配合使用。石硪有地硪与云硪之分,云硪又有天硪、水硪之名,云硪“錾石如础厚数寸,比地硪轻一二十斤,打硪兵夫用十二名,硪肘鸡腿俱用杂木,全恃盘硪之人盘得结实,硪夫在梯上用以签桩,桩高则硪自空而下有似云落,故曰云”〔图1、图2〕。签桩所用之云硪在重量上略轻于地硪,其“重百斤或八九十斤,高一尺二三寸,长一尺四五寸,上圆而稍锐,底方而稍凸宽,一尺两端各錾小眼四安握把便于举硪,是为硪鼻,上錾大孔,方径五寸,通两边以穿索”,签桩时“架上十人共举石硪,上桩之颠二人握硪两鼻对面合夯,左右各四人分掣八索同起同落,架下二人或扶或倚使桩无偏欹”〔图1、图2〕。而地硪“有墩子束腰灯台片子等名,四者之中墩子束腰宜于平地,灯台片子宜于坦坡,比云硪重二三十斤,下大上小,凡筑堤坝用以连环套打始得保锥,又墩硪最重豫东用之,灯硪稍轻淮徐用之,腰硪片硪最轻高实用之”〔图3、图4〕。筑基与签桩打硪方法类似,皆是提绳举硪砸打。地硪根据尺寸与重量又分为大硪、中硪、小硪,“大石硪面宽一尺四寸,底稍大厚六寸,錾如鼓墙方入土深,旁开六眼,用夫十二名;中石硪面宽一尺三寸,厚五寸,底墙如大石硪式,止开四眼,用夫八名;边石硪面宽一尺五寸,厚四寸,底墙如大石硪式,旁开五眼,用夫十名,面宜光而广稍薄,平顶挂边方平正。又一说大硪重二百四十斤,用夫十六名或十二名,中硪重一百六十斤,用夫十名,小硪重一百二十斤,用夫八名”,另有一说与此相仿。而石硪重量亦有具体算法,石硪用夫数量“大约以每名摊重十三四斤不等”算定。此外,硪另有铁质,“硪质向专用石,近更有以铁铸者,取其沉重又硪面平整”,永定河沿线堤工“铺土一尺泼水,用铁硪打筑至七寸”,湖南筑堤“置备铁硪一二盘或石硪三四盘,周围錾成鼻孔可以穿绳,众夫执绳每硪五六人或十人同声齐举”,但铁硪的使用远不及石硪普及,仅有少数工程实践。

图1 上夯桩图

引自《海宁念汛大口门二限三限石塘图说》

图2 桩架夫器具图

引自《海宁念汛大口门二限三限石塘图说》

图3 《河工器具图说》中的夯具

图4 《修防琐志》中的夯具

(二)夯类

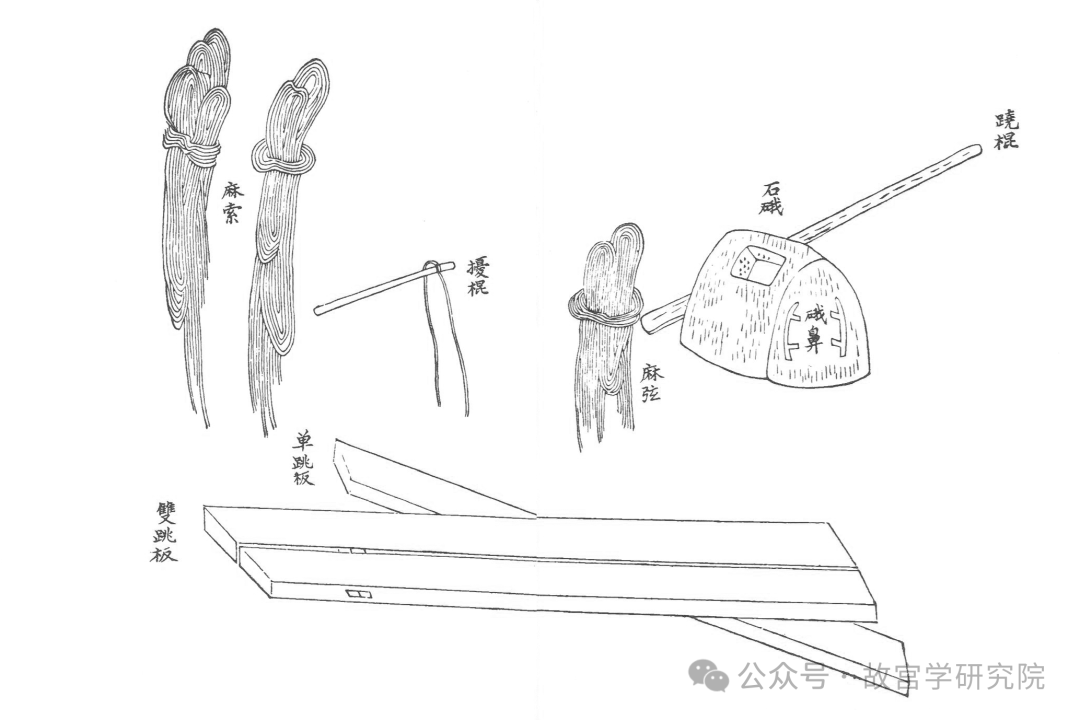

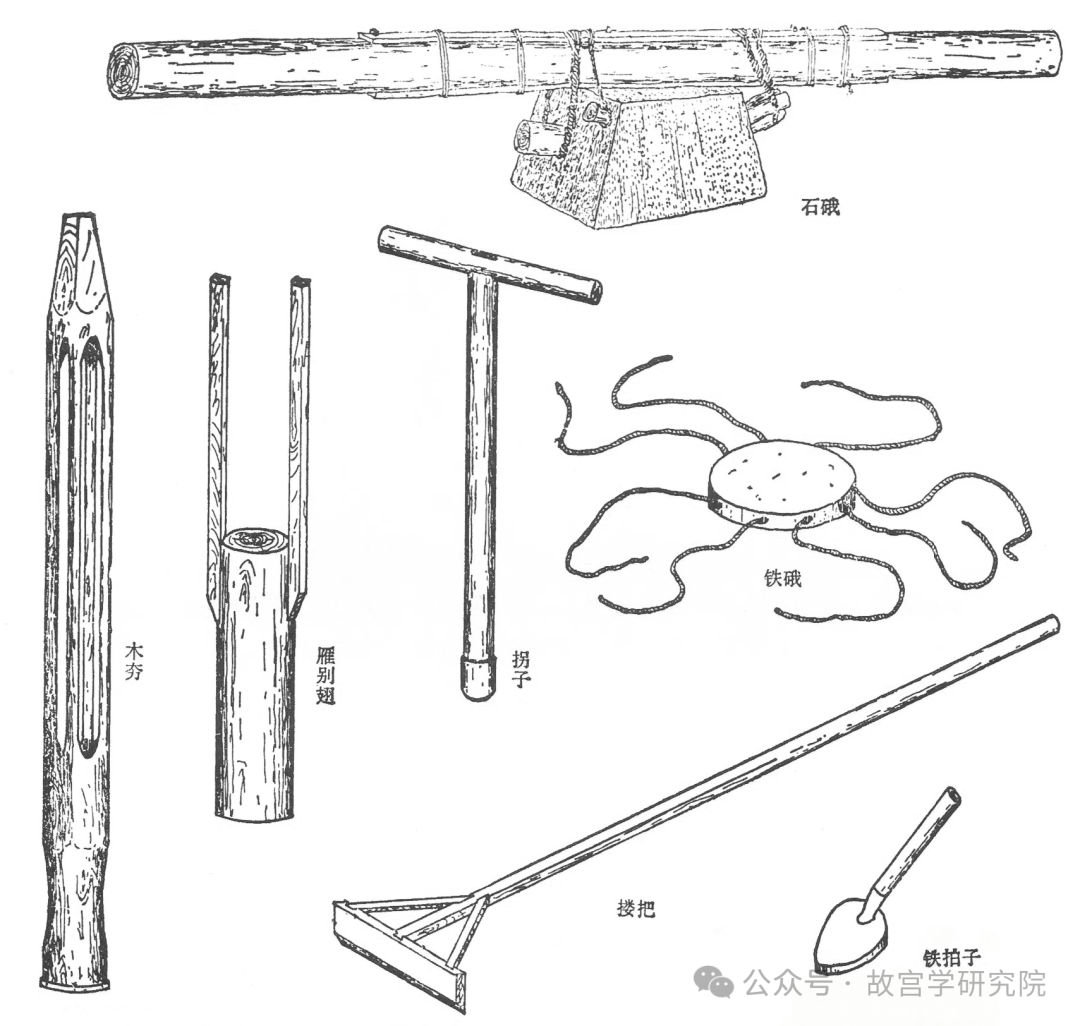

《篇海类编·通用类·大部》云:“夯,捷夯,大用力”,《字汇》又云:“夯,大用力,又以肩举物”,夯为宋代后起字,《说文》中无载,其本义为用大力肩扛重物之义,后引申指用力扛起重物向下砸实、砸实地基的工具等字义。夯分为木夯、石夯、铁夯,又可分为大夯、小夯、雁别翅夯〔图5、图6〕,筑基用木夯最多,“凡筑室必先平地,平地必须加夯,大者长七八尺,围二三尺不等,不独河工然也,工次木夯长四尺,旁錾两鼻,俾有把握,填垫獾洞鼠穴,以夯夯之,可期坚实,又有四鼻者形制较秀,俗名美人夯,然其用实逊耳”〔图3〕。木夯多以双人、四人使用,根据夯筑需要也有十余人使用的大木夯,“北人以大木丈余,平其两端,中錾数十孔,众手举以实土曰夯,增一人不为多,去一人不为少”。木夯多以榆木、枣木等硬杂木制,上有握柄下有绳提,“其物以坚木为之,约高五尺,围圆上四寸下八寸,上实五寸以下錾空二尺留四柱以容手,下实二尺六寸沿边安铁环以系绳,四人一手握柱一手提绳以筑地脚,以一步土至三四步土为率”。铁夯一般夯头为铁质并安有木柄,并另有铁壮、铁创之称,“铁壮方不及尺,厚数寸,上方下圆中孔安木柄,凡筑打灰土用之”,“一人以铁夯按块锤之,夯高二尺五六寸,周盈尺,顶上左右两耳以便两手提执”,铁夯使用亦少见于工程实践,“此具久不用,然尚存壮夫名目”。石夯亦有石壮、石创之称,“其制琢石为首,上方下圆,四隅有眼各系麻辫,上安木柱长六尺,柱顶有四铁圈紧对,壮隅以绳拌紧,柱腰四面有木鼻,用时四人对立各执其一,再以四人提辫齐提齐落,然后用夯及木榔头扑打,则灰土成矣”。

图5 土作工具

引自《中国古建筑瓦石营法》,刘大可,中国建筑工业出版社,1993年

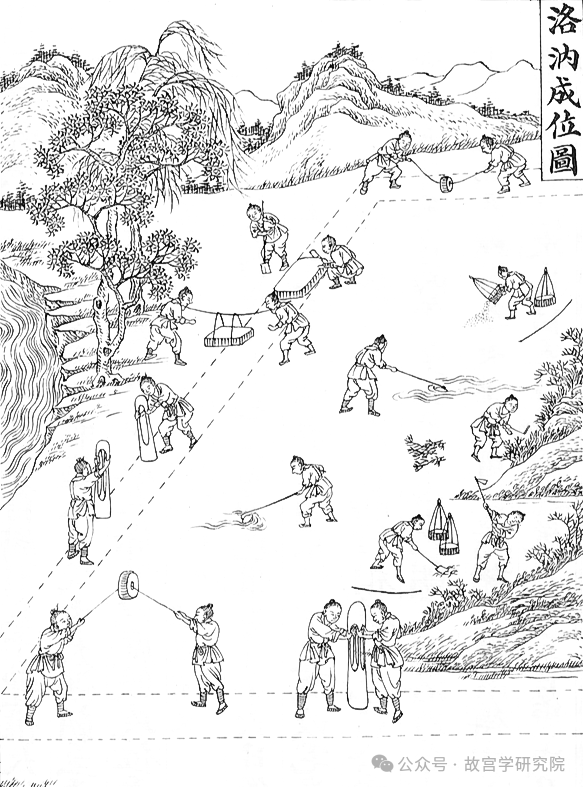

图6 洛汭成

引自《钦定书经图说》,(清)孙家鼐等编,清光绪三十一年内府刊本(影印本)

(三)杵类

《说文》:“杵,舂杵也”,本义为舂米的棒槌,《新书·春秋》记载:“古人舂筑时,以歌相和,以杵声相送”,后也指夯筑时所用的夯杵。杵分为木杵、石杵、铁杵,杵类夯具通常具形较小、重量较轻。石杵“琢石为首,受以丁字木柄,俾一人可举,两手可按用以平治土堤,填筑狼窝甚便,至方圆则各肖其形,各适其用耳”,在版筑时亦用杵夯土〔图7〕。铁杵、木杵与石杵形制相似,适合一人举用,通常用于小面积的边缝夯杵与夯窝等。拐即铁杵的一种,“拐系铸铁为首,形如悬胆,重二斤受以丁字木柄,长二尺二三寸,与铁杵仿佛,每逢两桩并缝用拐捣筑以期坚实”,另“凡底与墙之交砧杵或不及焉,则以边杵筑之”〔图8〕。杵类夯具是硪类、夯类夯具的技术补充,虽夯筑力度逊于另两类夯具,但其为边缘角缝夯筑的必需工具。

图7 大版谓之业

引自《尔雅音图》,(晋)郭璞撰,清嘉庆六年艺学轩影宋本(影印本),1801

图8 《泰西水法》中的夯具

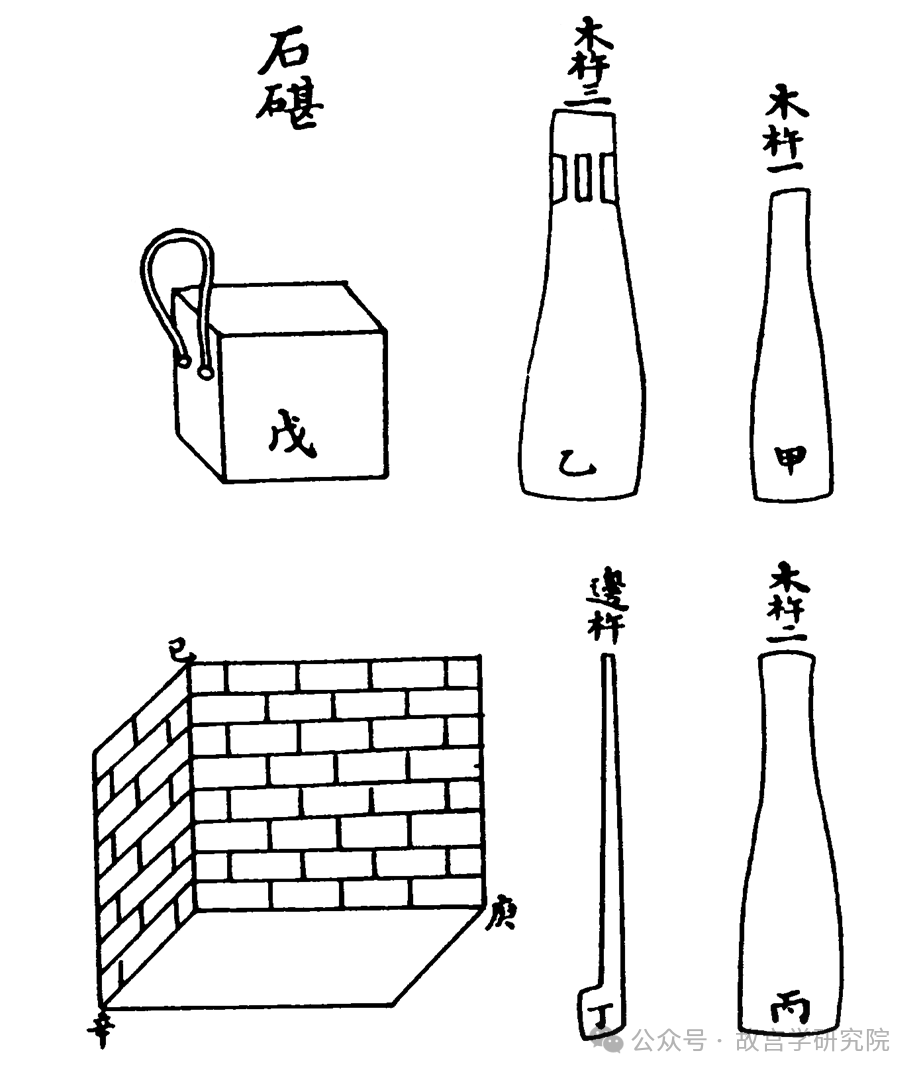

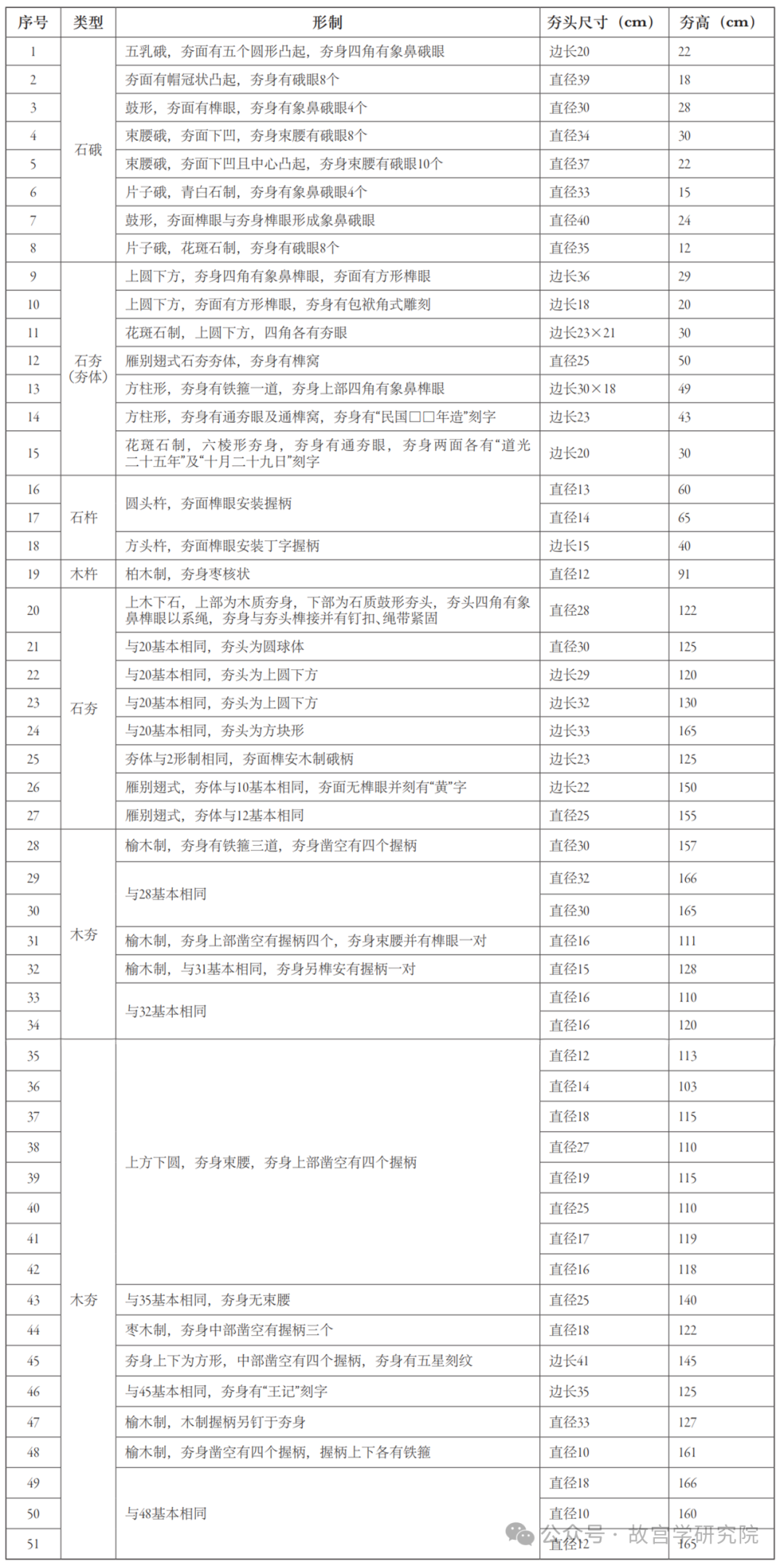

(四)夯筑工具基本形制

夯具一般由夯体与执夯两个部分构成,夯体是夯具的作用部分,即与被夯筑物体直接接触的部分,执夯是夯体与工夫的连接物,夯体的起落均是由工夫通过执夯来操作进行的。夯体由夯身、夯头、夯面等三部分构成〔图9〕(表一),夯头是指夯体中直接砸击物体的部位,即夯体的最底端部分。夯面是指夯体中与夯头相对的另一个面,石夯与石杵的握柄榫眼就开在夯面上,石硪“于一面錾起状如五乳者,俗曰乳硪,名甚不雅,然用以敲拍灰礓尤为得力”,此乳硪即在夯面一端錾出凸起状,夯面即夯体的最顶端部分。夯身是指夯头与夯面之间的夯体部分,石硪的墩子、束腰、灯台即夯身的不同形式,石硪与石夯的硪眼、夯眼均于夯身上凿出,执夯也安装、束系于夯身上。执夯是指安装于夯身上,用于移动夯体和稳定夯体的手执部分。执夯分为握柄与绳辫两类,握柄一般为木质棒杆且直接安装于夯面或夯身榫眼上,绳辫一般为麻质编绳且一端束系于夯体上。夯具通常配有握柄和绳辫中的一类执夯,也有同时具备两类者。

图9 清末民国至新中国成立初期夯具作者自摄

表一 夯具基本信息

硪类夯具的执夯有单独的配套结构,由盘硪绳、夯辫、拉硪绳、硪肘等部分组成。盘硪绳穿绕于硪眼并盘结于夯身四周,其为夯体与拉硪绳、夯辫的连接附件。根据石硪执夯人数配有数条拉硪绳与夯辫,拉硪绳可直接系扣于盘硪绳上,也有借由硪扣与盘硪绳连接,而夯辫则与拉硪绳构成绳扣或硪扣连接。但拉硪绳与夯辫并非一定配套使用,可省去拉硪绳而以夯辫直接与盘硪绳扣结。云硪通常还在夯身硪眼上安装硪肘以握抓,各地方对石硪握柄亦有硪鼻、硪耳、硪爪、硪手的称谓,硪肘由插木、立木组成,俗称鸡腿、羊角。

夯杵类夯具的执夯亦有不同配置,木夯通常直接在夯身上掏凿执夯握柄,夯身处中上端构成二处或四处握柄,或在夯身上开榫眼另外安装握柄,有些木夯夯身上还会安装铁箍、铁扣等铁活来紧固夯体。石夯的执夯通常是安装在夯面或夯身榫眼、榫窝处的木质握柄,由于石夯的重量较大,有些石夯的夯身还会拴系夯辫以便多人执夯。

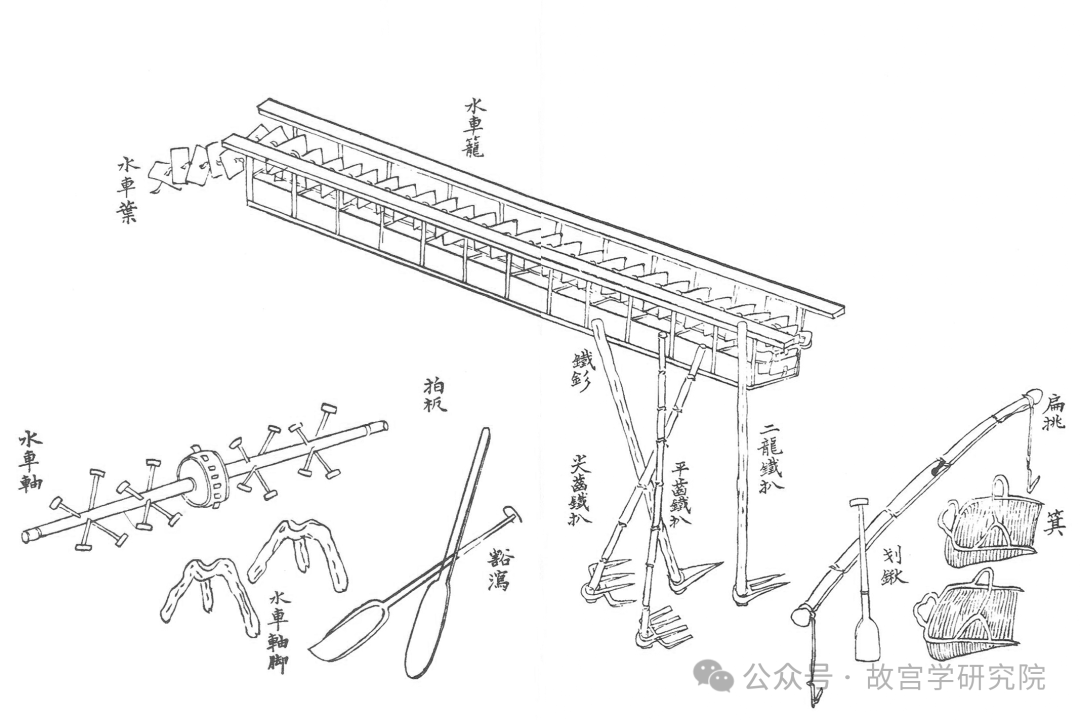

三 夯筑辅助工具

除专用于砸打夯土的工具,另有在夯筑过程中起到辅助作用的工具,其可分为挖土、运土、平土、质检等工具。挖土、铲土工具为锹,“锹或以铁或以木为之,用以取沙土,锻铁为首,谓之铁锹,土工利用之器”,另有挖土、刨土的钁头(现名铁镐),“掘也,持之刨挖”〔图10、图11、图12〕。而运土工具有扁担、箩筐、簸箕、土车、轮车等。运土时,一人肩挑木质或竹制扁担,扁担两头各挑有箩筐或簸箕,以锹铲土装入其中并肩抬起运,如此往复于土车或轮车以运土。夯土的质检工具为铁锥和水壶,“铁锥长四尺上粗下尖,其粗处上有铁耳,便于手握,修筑堤工每坯试锥一遍,用木榔头下打拔起后以水壶贮水灌入,锥孔不漏为度,若一灌即泄名曰漏锥,半存半泄名曰渗口,存而不泄名曰保锥”。此外,版筑辅助工具还有桢、干、橛子、草绳、版等,其中版是版筑的模具,桢、干、橛子、草绳等则是用来固定版的〔图13〕。

图10 土夫器具图

引自《海宁念汛大口门二限三限石塘图说》

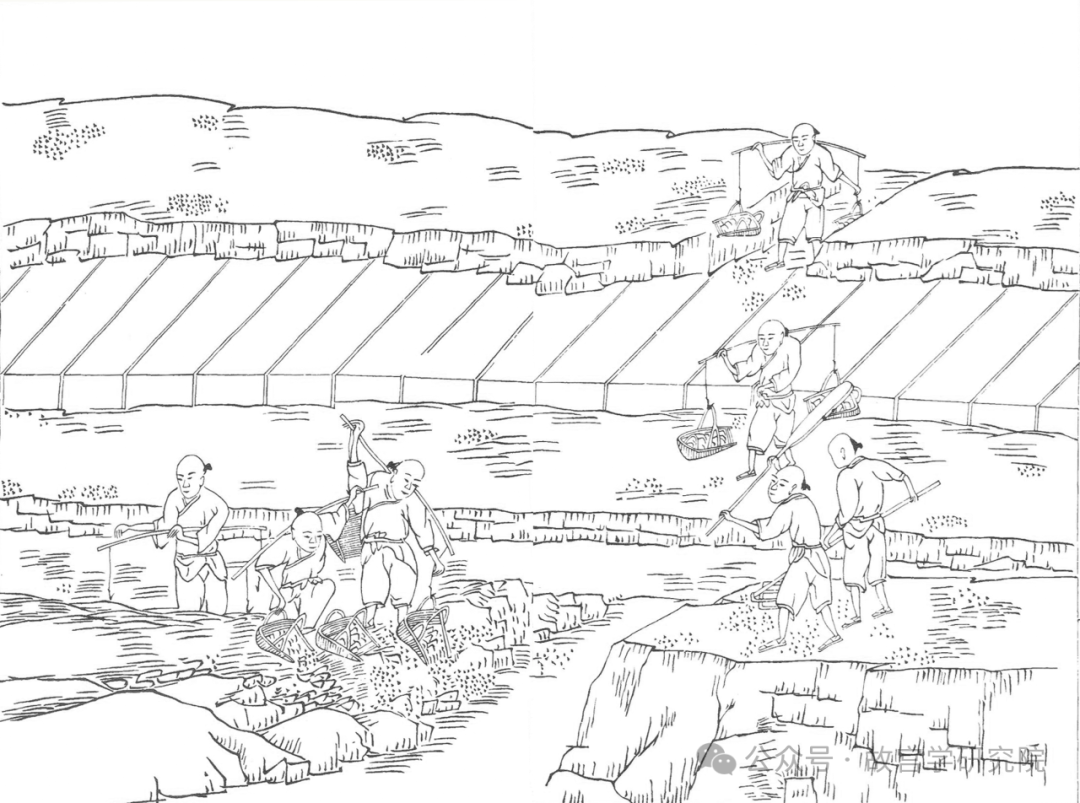

图11 筑土堰图

引自《海宁念汛大口门二限三限石塘图说》

图12 土工工具

引自《Essai sur l'architecture chinoise》(中国建筑彩绘笔记)(影印本),18世纪,法国国家图书馆藏

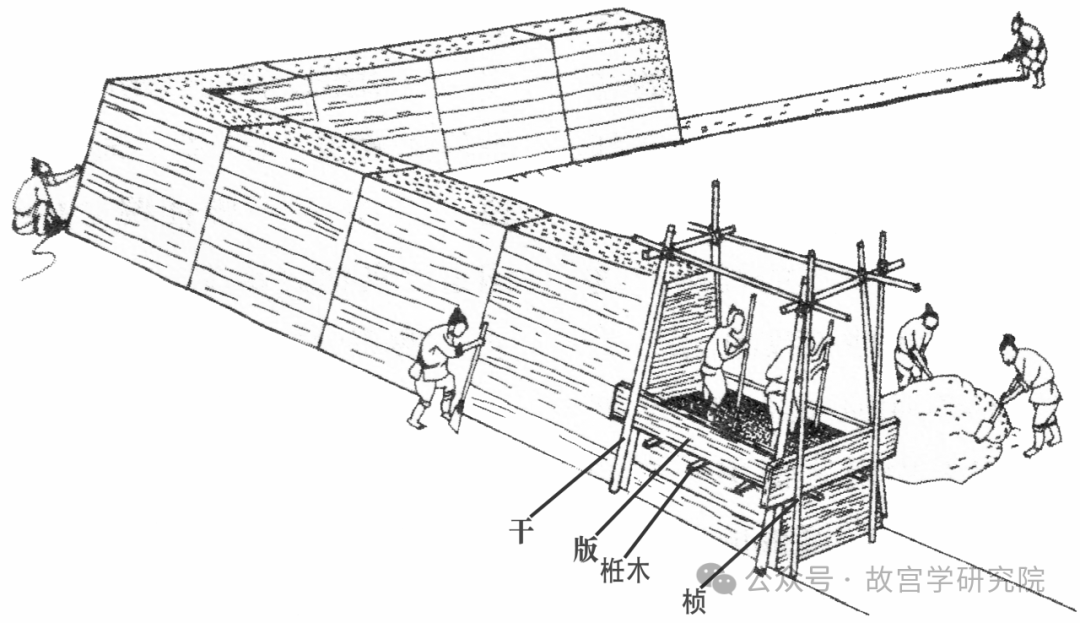

图13 版筑示意图

引自《中国古代夯筑技术概论》,李庚善,江苏人民出版社,2015年

四 夯筑工具与夯筑技术的关系

夯筑根据夯筑材料的不同可分为素土夯筑即以素黄土夯筑、灰土夯筑即以石灰与黄土的混合灰土夯筑、混合夯筑即以黄土及碎砖瓦石等混合材料夯筑,而不同的构筑物各有不同的夯筑做法,被夯物的特征与性状也影响夯具的选择,夯具与夯筑做法既有共性,又存在一定的差异。从夯筑力度上,夯具的重量及用夯工夫数量决定了夯筑强度,一般地,从材质上铁夯>石夯>木夯,从形制上硪>夯>杵,从用夫数上多人夯>双人夯>单人夯。“堤身先宜坚实,此间筑堤仅用木器浮夯,通体虚松,遇水易溃,皆因有木夯而无石铁硪之故”,除材质与形制因素外,在使用上亦需得当,硪“辫分长短,以长为佳,缘长则抛得起落得重,自增坚固。再硪夫必须对手,倘十人中有一二人不合式者,其筑打之迹形如马蹄,硪虽重亦不保锥”,如若夯筑操作不当,即便多人用重夯亦不能夯筑坚实。从用途上,特定的工程做法需要选用合适的夯具进行夯筑,如石工铺筑“打夯既宜坚实又忌用力过猛,猛则震动石缝,此土之所以不宜硪而宜夯,要在细细加工……石后不宜硪而用夯,石上并不宜夯而用榔头拍板,盖细而又细矣”,土工筑基地硪、木夯、拐杵并用,“大硪排底,头夯充开海窝,每窝打夯头筑银锭……起平夯打高夯取平旋,满筑拐眼,落水起高夯高硪至顶步平串硪,此夯筑法也。每槽用夯五把,雁别翅四夯头筑打取平,落水撤渣子复筑打后,起高硪一遍顶步平串硪一遍,此平基法也”,河工亦需铁杵、木夯、云硪,“器具有方船……铁杵、木夯、云硪、云梯等项”〔图14、15、16〕。

图14 打硪(1958年)魏守忠摄

图15 打夯(1960年) 作者自藏

图16 签桩(1924年)

引自《甘博的摄影集》,1908年至1932年,杜克大学图书馆藏

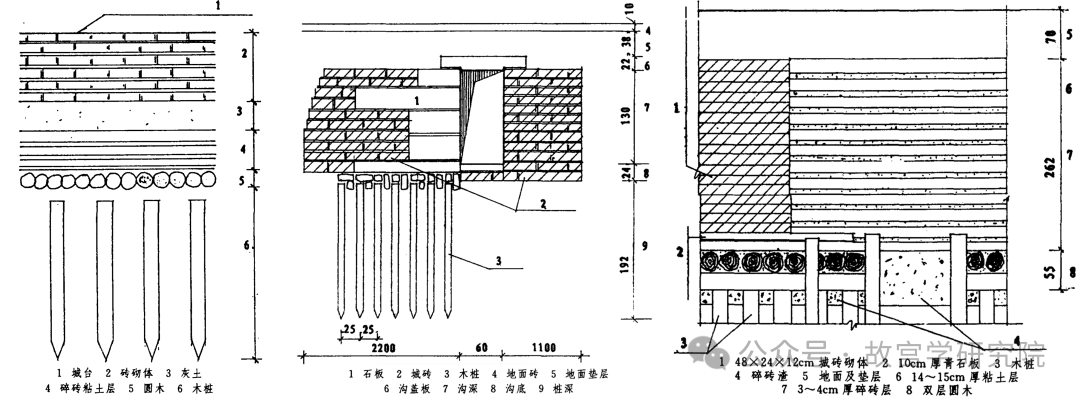

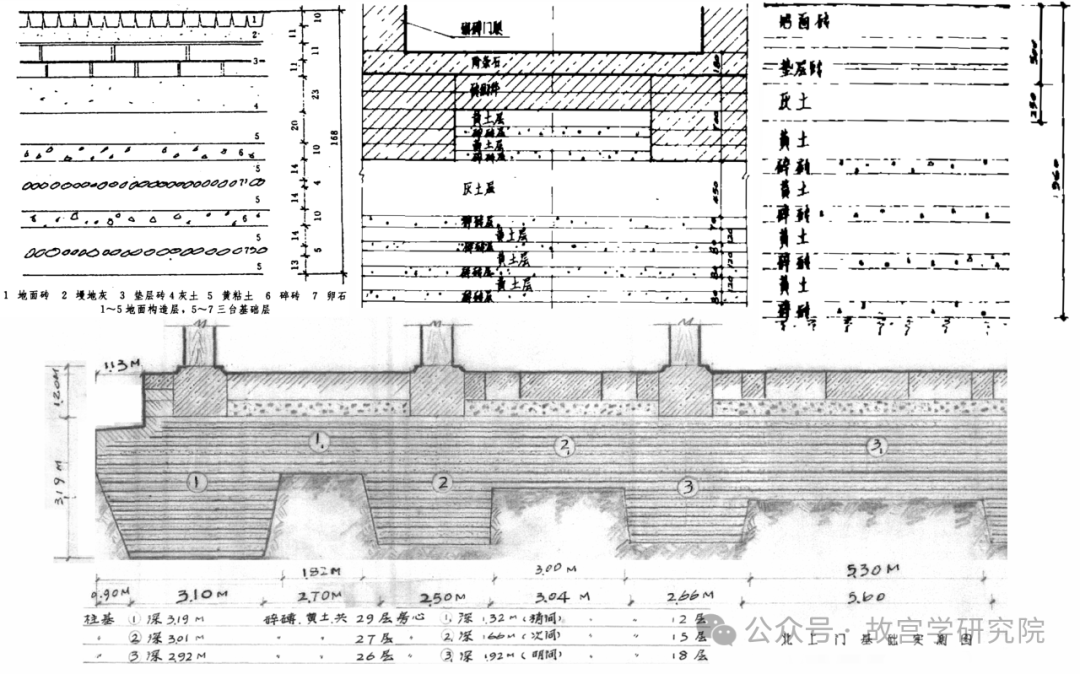

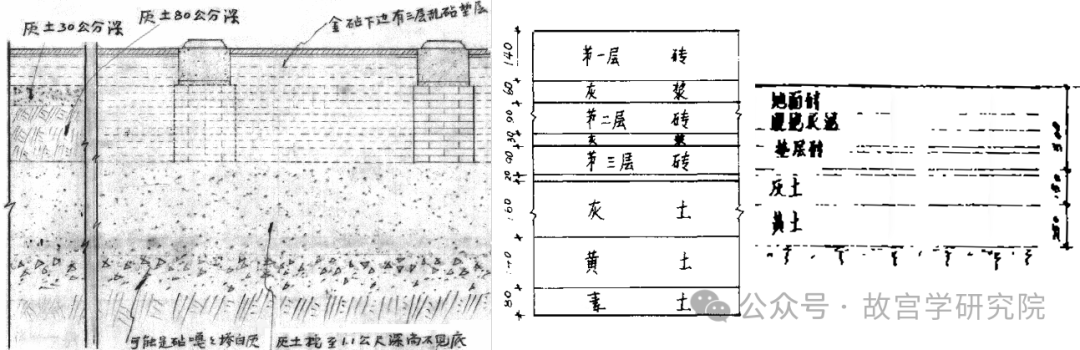

从故宫的基础做法可看到不同的夯筑做法,亦可推知不同基础营造做法的夯具使用情况。东华门、西华门、慈宁宫、箭亭等处均有筑基的签桩做法出现〔图17〕,其基本夯筑主要构造由下至上有木桩层、碎砖层、灰土层,木桩层的地桩即由石硪或铁硪筑下。地桩下端砍成尖头状并缠套有铁丝桩头,签桩时搭桩架用硪逐次打下,桩丁长度由五尺至丈余不等,硪的石、铁的高密度材质与多人执手的操作构造才可满足筑打要求。而从太和殿三台、北上门、南三所大门、保和殿东庑、东一长街、永康左门、徽音门、上驷院、螽斯门等处可见碎砖层做法基础〔图18〕,此做法与《营造法式》所载筑基之制类似,即一层用黄土、一层用碎砖瓦石等层层相隔筑打。从基础遗存来看,黄土层与碎砖层各层之间均平整平齐、无明显凹凸不平,即在保证夯筑质量的同时,每层筑打完毕都保持了相对水平的平面。由此可推知,碎砖层基础应是由木、石夯与石、铁硪交替使用筑打完成,夯的作用面更小,筑打力度更加集中,而石硪、铁硪作用面更大,虽然筑打力度不及夯集中有效,但其用于筑基找平极大提高了劳动生产效率,两类夯具是筑打平而实的工具保障。从景运门、延春阁、隆宗门等处所见灰土层做法〔图19〕,即《工程做法》卷四七所载歇山硬山各项土作做法中用白灰、黄土筑打基础,夯筑时除以硪排底、以夯筑打海窝、银锭、沟梗,还另用杵拐筑拐窝,即用拐子旋转下压使得灰土上下层之间形成榫卯式结构,清代陵寝灰土基础亦筑打拐眼,硪、夯、杵在灰土层夯筑中均有功能性使用。

图17 签桩基础

由左至右为 :西华门墩台基础、箭亭西雨水沟基础、慈宁宫东侧基础,引自白丽娟、王景福,《北京故宫建筑基础》,《中国紫禁城学会论文集(第一辑)》,1996年

图18 碎砖基础

图上由左至右为:太和殿三台基础、螽斯门基础、太和殿广场地面基础,图上引自白丽娟,《故宫的基础工程》,《古建园林技术》,1996年第2期

图下为:北上门基础,故宫博物院供图

图19 灰土基础

由左至右为:延春阁基础、隆宗门广场基础、保和殿东庑基础,故宫博物院供图

五 结 语

夯具是人类认识自然并改造自然环境过程中所创造的重要物质文化财富,具有历史、艺术与科研价值,同时印证了人类社会发展的轨迹,不同时代的夯具也留有历史时代的工具特征。清代以来,随着生产力水平的不断提高,夯筑技术在不同领域均有广泛应用,木夯、石夯、铁夯在夯筑实践中得到不断发展。从操作本质上,夯筑是利用夯具自重与夯夫下砸的压力对夯筑物进行砸实加压,土工、河工、石工等工次所用夯具根据夯筑技术做法的不同稍有区别,硪、夯、杵各有不同形制、尺寸、重量以满足签桩、筑基、筑堤等使用要求。民国至新中国成立初期,传统夯具仍有大量使用实例,但随着各类机械化夯具的普及与应用,传统夯具逐渐不再使用。

建筑基础的坚实筑造是建筑营造的前提保障,而基础筑造由夯筑构造结构与工艺做法来实现,夯筑工具则是夯筑工艺做法实际操作的具体体现,可以说夯筑工具本身即建筑营造历史发展的侧写。历史文献夯筑做法的记载与筑基遗址的遗存实物都充分体现了传统夯筑工具的使用科学性,夯筑工具不仅是建筑基础营造研究的参考依据,也是解读夯筑技术与质量的重要角度,其可为传统夯筑做法的科学评价和优化提供依据。