黄义军:关于古代地图分类的几个问题

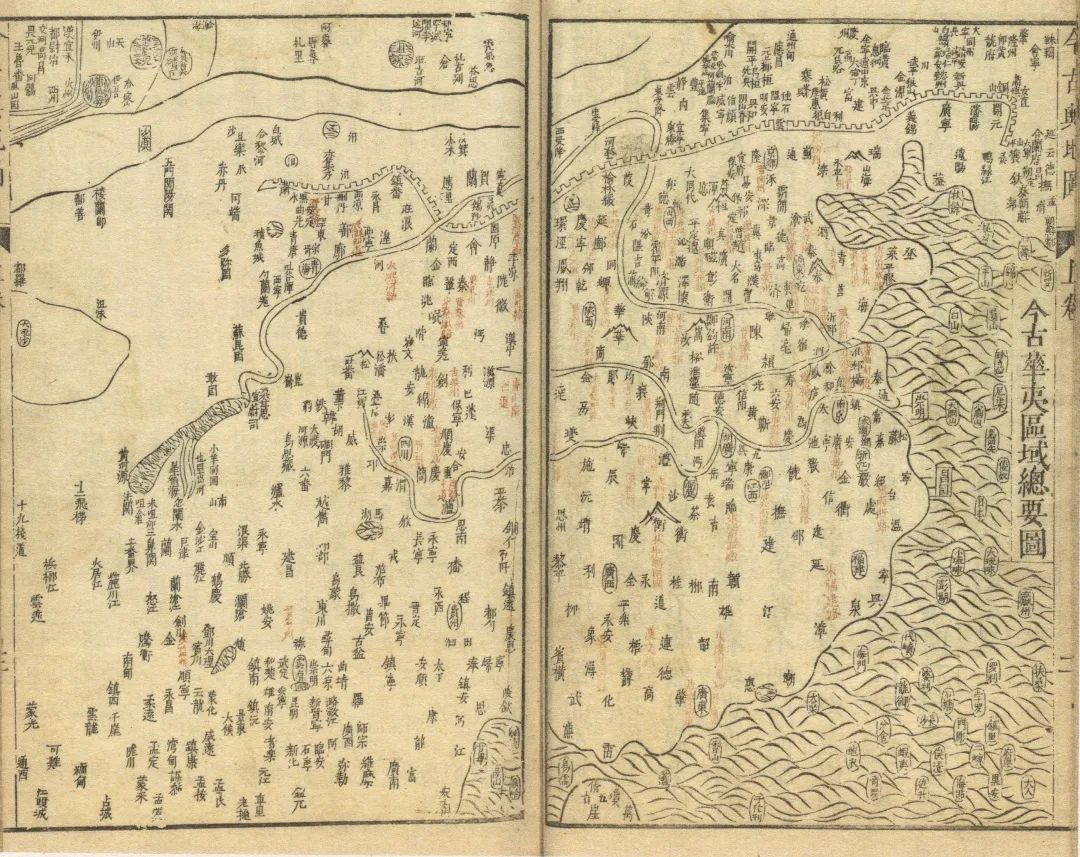

明刊本“今古华夷区域总要图”

分类是认识事物的开始。对古地图进行分类,学界已司空见惯。研究者特别关注古地图所提供地理信息的范围,通常以空间尺度为标准将地图分为世界地图、全国地图、区域地图、城市图等,有时按专题分为城市、宫殿、园林、陵墓、河流、山脉、海岸图等,或按绘制方式分为绘本地图、刻本地图等。这些分类大多基于地图的少数几类图面信息,按空间尺度分类固然简便易行,但主要适用地理图,其他地图又如何处置?专题地图是针对地图功能分类,但它能在多大程度上反映古代真实的地理情形?已有分类忽视了哪些地图学史的重要问题?如何通过单个地图作品分类构建地图传统与地图文化?本文将围绕上述问题展开讨论。

一、现今分类之不足

接触中国古代地图分类问题最多的是地图编目从事人员,他们主要基于有限的馆藏地图划分。整理地图图目需要对所掌握的图进行分类,地图编目作品则最能反映作者的分类思想。

以现代地图标准对古代地图分类是已有中文地图编目的常见做法。例如,《舆图要录——北京图书馆藏6827种中外古旧地图目录》(以下简称“《舆图要录》”)采用空间尺度标准,据“编例”,所有地图分为世界地图和中国地图两大类。世界地图按世界总图、各洲总图、各国分图顺序排列;中国地图分为中国总图和六大地区总图,采用了《中国图书馆图书分类法》和《中华人民共和国行政区划简册》排序。对于跨地区地图也给出了三个排序标准。在“地区”下,依普通地图、专题地图两大类排列,专题地图再按自然、社会经济、政治军事、历史、名胜古迹顺序排列。又如《美国哈佛大学图书馆藏中国古旧地图提要》介绍了散布于哈佛大学下属各图书馆1949年以前与中国相关的古旧地图,其中既包括中国传统舆图,也包括西方出版的与中国相关的地图。作者将所搜集的地图分为7类,即行政区划图、军事战争图、城市地图、河道海岸图、地形图、交通邮政图及其他专题地图。行政区划图又根据尺度分为世界地图、亚洲地图、全国地图,以及华北、东北、华东、华中、华南、西南、西北7个地区。军事战争图、城市地区、地形图和交通邮政区基本按全国和以上7区加以介绍。河道海岸图分为海岸图、黄河图、长江图、其他河图。其他专题图则包括宗教、人口、工商业、语言、古迹、历史、气象、物产、农业9小类。其他专题的各小类也按现代学科体系划分。

多卷本《地图学史》的作者们也优先采用空间尺度划分地图类型。以《东亚与东南亚传统社会的地图学史》为例,伽里·莱德亚德将朝鲜古地图分为四大类,即世界地图(包括世界区域地图)、全图总图、区域地图和县邑地图。海野一隆也首先考虑按空间尺度将日本地图大体分为世界地图、本国地图、城市图,其次兼顾制图传统、与域外技术交流这两个因素,再次分辨出稻田图、行基型地图、承德型地图、海图、南蛮型地图、路行图等几类具有日本特色的地图类型。约翰·惠特莫尔在《越南的地图学史》中将越南古地图分为宇宙图、大越时期地图、大越路程图、大南地图四类,应当是在研究条件受限的情况下采取的权宜之计,因为它们糅合了空间、时间、区域、功能等多个标准。东南亚地图分类比较特别,鉴于其地图资源的特殊性,约瑟夫·E.施瓦茨贝格将其分为宇宙图、地理图和海图三大类,每类专辟一章讨论。在宇宙图、天文图、风水、占星等观念世界地图后才是地理图。地理图仍采用空间尺度标准,从世界地图到国家与区域地图,再到乡村与城市朝圣地地图,其间还插入路线图。

中文论著中少有地图分类相关的研究成果,而戴维·伍德沃德等人在《东亚与东南亚传统社会的地图学史》结语章中专辟一节尝试细分传统地图。他们提出三个标准。首先按认识层次将地图分为现实和观念世界地图两大类。其次按地图功能分资源、寻路、情报、教育、规划与工程、行政管理、纪念、占卜、祭祀九大类。资源类包括地方、自然资源、地产三小类,寻路类包括航海、朝圣、商业三小类,情报类包括地形信息、战略设施两小类,教育类下未分小类,规划与工程类包括建筑、城市、水文、花园四小类,行政管理类分政治与金融二小类,纪念类包括政治影响与事件二小类,占卜类分为占星术与选址二小类,祭祀类分为遗迹、冥想、记忆三小类。再次按空间尺度从小到大分为房间、建筑物、社区、城镇、地方行政区(如县)、地区行政区(如省)、国家、洲、世界、宇宙。同一层次地图分类标准必须单一,但各分类标准间可以相互重叠。比如各种功能地图可能存在现实与观念世界的区分:不同尺度的地图中宇宙地图通常是一种观念世界的地图,如佛教三十三天图、四大部洲图;世界地图中朝鲜半岛“天下图”则糅合了现实世界与观念世界两方面内容,既有反映客观实际的东亚各国,又有《山海经》等经典中虚诞的地名。

书中提出的三个分类标准有一定普适性,尤其第一、三类标准几乎适用各个文明产生的地图,但“功能”标准普适性稍差。地图是与特定社会文化背景密切相关的事物,它在不同文化中有不同功能,因此九大功能分类不一定适应所有文明和社会。以下对已有的基于功能所作地图分类略作反思。

二、反思基于功能的古地图分类

中外地图学史研究者对传统地图大体仍是基于现代地图学原则分类。这一理路操作简便,利于溯古通今,但传统社会与现代社会差异巨大,“削足适履”在所难免,或使一部分古地图因无法归类被忽视,甚至造成某种认识屏障。

以《舆图要录》为例加以考察。该书在空间尺度下采用普通地图与专题地图的二分法,专题地图则按自然、社会经济、政治军事、历史、名胜古迹顺序排列。根据《测绘基本术语》,普通地图(general map)是“综合反映地表的一般特征,包括主要自然地理和人文地理要素,但不突出表示其中的某一种要素的地图”;专题地图(thematic map)是“着重表示自然现象或社会现象中的某一种或几种要素的地图”。那么以中国传统手法绘制的地图是否符合此二分法?答案可能是否定的。

在《舆图要录》中国地图部分,编者将“总图”部分的《禹迹图》《十五国风地理之图》《华夷图》《九域守令图》《地理图》等均列为普通地图,却忽略了这些地图的专题性质。以《禹迹图》为例,图上地物大体分两类:一类是北宋当代地理要素,如四京、各州、主要的河流、湖泊、山脉等;另一类是《尚书·禹贡》篇所载地名。这幅图标注地表基本地理要素是为了展示《禹贡》所载的关键地名,用以辅助读经,属于经学地图,也是古今对照的历史地图,并非现代意义上的普通地图。《十五国风地理之图》性质类似,它展示了《诗经·国风》的地理要素,并非“为反映地表基本地理要素的一般特征”。《华夷图》《九域守令图》《地理图》的绘制也都有特定背景和用意,并非传播一般性地理知识,而是为了表达某种思想观念。

古代总图大异于当今普通地图,它们是一种富于思想内涵的文本,在某些情况下,描述一般地理知识甚至只是手段,不是目的。今天的普通地图尽管也会承载一些思想观念,但在程度上与古代不可同日而语。那么今人对专题图的分类是否体现了传统地图学的面貌呢?答案也是否定的。

要认识作为地理知识与观念载体的地图,必须回到古代地理知识体系中。清代学者将《四库全书》史部地理类文献分为10类,并论述其排序理由:

其编类,首宫殿疏,尊宸居也。次总志,大一统也。次都会郡县,辨方域也。次河防,次边防,崇实用也。次山川,次古迹,次杂记,次游记,备考核也。次外纪,广见闻也。若夫《山海经》《十洲记》之属,体杂小说,则各从其本类,兹不录焉。

据此分类,或可将其中所见地图分为宫殿图、总图、都会郡县图、河防图、边防图、山川图、古迹图、域外图。清人此番分类表明,考察地图功能不仅要关注图面信息,还要留意思想观念的表达,特别是古人如何用地图表达皇权、大一统、体国经野、经世济用的观念,以及各类地图在传统知识体系中的分量和地位。从古代知识体系出发分类,更能凸显其在特定社会环境中的功能,从而更接近传统地图学的原貌。不过基于史部地理类的地图分类也不足以穷尽古代地图全部功能,如属于经部的《禹迹图》以及众多观念世界的地图就未包括在内。

乾隆年间时人对舆图房收藏地图所作分类已超过《四库全书》史部地理类的地图划分范畴。据清人法式善《陶庐杂录》一书记载:

舆图房隶今养心殿造办处,中外臣工所进图式,存贮于此。乾隆二十六年勘定分十二类:曰天文,曰舆地,曰江海,曰河道,曰武功,曰巡幸,曰名胜,曰瑞应,曰效贡,曰盐务,曰寺庙,曰风水,为《萝图荟萃》。乾隆六十年勘定分九类:曰舆地,曰江海,曰河道,曰武功,曰巡幸,曰名胜,曰效贡,曰寺庙,曰山陵,为《萝图荟萃》前后二编。

以现代逻辑标准衡量,《萝图荟萃》分类也不尽人意。不过关注古人的地图分类,重点不在其逻辑性和普适性,而是探索地图在古代社会中的实际功用。古人如何细分地图,这些类别体现了何种考量鲜有研究,仍需进一步思考。

三、现实世界与观念世界的地图之区分

所谓现实世界,又称经验世界,指通过感觉器官所感知到的世界。观念世界则是根据认知主体的体验和看法来构建和理解的世界。地图上展示的现实世界与观念世界之间有严格的界限。本文所说的观念世界地图特指展示非现实要素为主的地图,特别是各种宇宙论地图。

区分现实世界与观念世界地图得益于新的地图定义,《地图学史》的编者们反思以往地图学史研究范式中的问题后做出了不同于以往的地图定义,认为“地图是便于人们对人类世界中的事物、概念、环境、过程或事件进行空间认知的图形呈现”,大大拓展了地图学史的研究范畴。已有中国古代地图编目主要关注人类世界事物、境况的地图,即一些展示现实世界的地图,而展示人类世界概念的观念世界地图往往被忽略。

观念世界地图并不符合现代地图定义,但二者对制图者和读图者来说同等“真实”,并不存在哪种更逼真。许多地图表现一个世界到另一个世界的过程时采用同种展示手法,过渡十分自然。例如,绘制了沙捞越(Sarawak)柏拉旺部落丧仪所唱亡灵指路歌的地图上既有人们熟悉的山脉和河流,也有一些虚幻之地。佛教宇宙论地图也是一类观念世界地图,此类图上人类居住的南瞻部洲与无法求证的诸天以同样的方式表现。例如《南瞻部洲万国掌果之图》具体描绘了南瞻部洲,是一幅包含众多实际区域的佛教世界地图。因此,观念世界与现实世界地图的联系广泛且必不可少。

对于观念世界地图进行分类可以极大地丰富地图学史的研究素材,以展示思想、观念、想象、象征为主的地图均可归入其中。宗教宇宙论地图显然是最引人注目的一类。《地图学史》展示了各种形式的佛教宇宙论地图,如泰国《三界论》中的须弥世界平面图、垂直排列的须弥世界地图、棕榈叶上的缅甸佛教宇宙图等。东亚也有类似地图,如明代仁潮的《法界安立图》就载有《南赡部洲图》《四大部洲图》《忉利天宫之图》等多幅体现佛教世界观的地图,还有日本东大寺大佛像基座所刻须弥山和宇宙图。道教宇宙图也是如此,《道藏》中大量的示图、九宫图、星图等大多具有宗教宇宙论地图的性质,但对这些地图的研究相当有限。

在传统社会中,星图常被当作具有强大力量的象征物。一幅1618—1622年的地图上,印度莫卧儿皇帝贾汗吉尔与波斯皇帝沙阿拔斯一世相拥而立。他们的脚下分别是一头狮子与一只羊羔,后者匍匐于地球仪上,狮身盖住了波斯广大的疆域,羊头下方则标有萨非王朝故都大不里士城,两个动物所在的位置正好与两国的疆域相呼应。两位皇帝的身后有一个硕大的、光辉熠熠的圆盘状太阳,太阳下方是由两个小天使托举的一弯新月。研究者认为,这幅插图或许反映了印度、波斯两大帝国之间的剑拔弩张,如狮子对羊羔领地的侵犯,或许暗示着贾汗吉尔的扩张野心,这位以天空作斗篷的统治者想要统率身下的地球。

星图的象征意义在中国古代分野图中尤为明显。分野是将天上星宿与地面政区对应,通过观察天文现象来预测地面人事变迁。分野思想起源很早,早期或仅有图示,没有留下地图。宋本《历代地理指掌图》中的《二十八宿辰次分野之图》,用同心圆形式展现了二十八宿及其宿度、岁星十二次、古国、北宋各路之间的对应关系。清初《新增象吉备要通书》中《天地定位之图》将分野和宇宙论思想的图示发挥到极致:地图中心是方形的天下图,代表“地方如棋局”;其外有一圆,代表“天圆如倚盖”,圆内分布着四方、日月、二十八宿,圆外则均匀分布八卦。

墓图也许有实用功能,但用于风水象征时可视为观念世界地图。如唐人杨筠松著《十二杖法》中所示《缩杖图》就展示了一种符合风水原则的理想墓地。在寻找吉地时,风水先生还会用到星图,不同形态的星图代表着不同的风水含义。

五服、九服图和九宫图是最为人熟知的宇宙图示,历史文献中保留了丰富的文字叙述与图像记录。尽管研究中国古典宇宙论的学者众多,但多聚焦于其政治、经济和礼仪意义,从图示入手讨论宇宙论的尚不多见。约翰·亨德森认为,这些图示被广泛运用于建筑设计、城市规划和理想的农耕模式,如井田制,后者也可归为广义的地图。

四、物质形态的分类及其意义

已有关于中国古代地图的分类往往忽略了其作为物品的特性,正如戴维·伍德沃德和G.马尔科姆·刘易斯所言:“尽管地图学史经常给人留下文物研究的印象,然而令人惊讶的是,并没有什么人把地图作为物理人造物——也就是物质文化——来研究,这可能是人们错误地以为技术研究不会阐明地图学的更宽泛的社会史。”恰恰相反,从物质形态出发可以将地图学史研究与更宽泛的社会史相关联。

(一)物质形态与地图的起源

布莱恩·哈利认为,要从人类空间认知发展史的宏大视角认识地图的起源。他指出,人类意识中很可能始终存在制图的冲动。制图经验在今天公认的地图这种物品出现之前早已存在。人类交流空间概念与事实的历史可称为空间交流史,它源远流长,作为物品的地图只是这部交流史的小部分。尽管地图并不代表人类“空间交流史”的全部,但物质形态的地图在人类空间认知史上仍具有划时代的意义。考古学家伦福德指出,原本存在于人类认知中的地图被制作成一幅实物地图,这一过程见证了人类智识的进步。另一位学者鲁滨逊则指出,用缩微的空间代替真实的空间,使二者同时可见,是令人印象深刻的行为。更加令人敬畏的是,地图使视野之外远方的地理特征得以再现。构建一个可与地理实际类比的缩微空间本身就是一个相当高级的抽象化成就。

地图学史关注的焦点之一就是从地图起源到普及再到当代计算机制图的漫长过程。作为一种认知语言,地图在刺激人类想象力及洞察世间生命的真正意义上有重大作用。基于此,《地图学史》的编者们对反映各地区、各文明地图起源的遗存给予了高度关注。有关地图起源的证据主要来源于两类材料:一类是史前地图,与考古学有关;另一类是原住民地图,主要来自人类学和历史学证据。凯瑟琳·史密斯在考察亚洲史前地图时注意到中国云南沧源史前晚期岩画中可界定为地图的遗存。她还提出三种方法用以判读史前或其他完全“沉默”的图像所具有的“地图特性”。除了岩画,其他形式的中国史前艺术也可能包含地图,例如陶器、雕塑。此类文物的重要性在于揭示史前人类空间认知能力的提高。

中国学者虽然很早就开始研究石刻地图,但讨论的大体是少数石碑或摩崖石刻,极少从地图学史角度考察史前岩画地图,至于从大量民族志中发掘原住民早期地图信息则更待开启。开展这项工作的前提是确信民族志中存在具有地理特性的图像材料,只有保持开放的心态,才有可能不拒绝任何潜在的地图史料。

(二)二维地图与三维地图

已有地图学史论著讨论的大多是二维地图,与二维地图相对的三维或立体地图则少有专门讨论。无论是地理图、星图还是宇宙图,最常见的三维地图是地球仪和天球仪。中国早在汉魏时期就出现了浑仪,这是一种立体星图,也是最早的立体地图之一。19世纪,日本还出现过用以解释佛教宇宙论的缩像仪。

作为地理图的立体地图在古代中国曾采用不同的材质制作。例如,王庸认为《后汉书·马援传》所载马援“聚米为山谷,指画形势”,就是一种用米制作的沙盘地图。三国时期孙权赵夫人曾制作刺绣地图,“作列国于方帛之上,写以五岳、河海、城邑、行阵之形”。广东近代民居上还出现过作为装饰的砖雕地图。

立体地理图容易确认和辨识,如地球仪,但表现宇宙论思想的立体地图少为人所知。秦始皇陵“上具天文,下具地理”,余定国认为这就是一幅立体地图。他指出:“陵寝中那件天地一统的立体地图并没有什么实用价值,仅仅是为了象征秦始皇作为天子曾经拥有的权力。通过这种方式来显示权力也许有助于秦始皇在另一个神灵世界确立自己的地位:将遗体埋葬在宇宙模型中,象征着他死后仍然可以像活着的时候一样,做天地之间的中介者。”东南亚一些建筑或物品本身就是立体呈现的佛教宇宙论地图。爪哇中部的婆罗浮屠山丘庙宇就是典型,它再现了小乘佛教的宇宙论。缅甸北部庞文栋一处庞大的佛教石窟群中,人们利用岩壁展示了须弥山和环绕其周的七金山。

占卜用动物肝脏是一种特殊形态的立体宇宙论地图。婆罗洲的某些部落往往根据猪肝上的纹路寻找与事件走向相关的信息。猪肝的不同部位代表某个占卜礼仪中特定的地区和人群,各种波瓣和小叶代表与占卜有关的各个区域,根据波瓣连接的韧度与紧密度判断各地交往的人群间交情的深浅。此外,人体也能成为一幅立体宇宙图。如柬埔寨国王西索瓦一世1906年加冕礼上宣读的官方文件记载:“国王对应着须弥山,他的右眼代表太阳,左眼代表月亮,手臂和腿代表东、南、西、北四个方位,他头上的六重伞盖代表下方的六重天堂,他带尖的王冠代表须弥山顶帝释宫的尖顶,他的拖鞋代表地球。也就是说,国王对应着宇宙的轴心。”

地图是一种人工制品,它的物质特性至少表现在材质、媒介、尺寸、装帧、重量等方面。迄今,中国的古地图留存大多出自明清时期,明代以前的古地图数量十分有限。海外收藏的传统地图很多已实现电子化、公开化,但能见到的往往仅是地图图面,很难获取其物品信息,而地图的物质形态显然也是地图史研究的重要内容。区分二维地图与三维地图,可以提示研究者关注文献所载立体地图,甚至从众多古代立体艺术品中发现地图。此前对二维地图的刻板印象实际妨碍了对诸如佛教建筑“地图”的发现。

(三)短暂存在或不具物质形态的“地图”

由“地图物质形态”可引申另一个议题:一些短暂存在或不具物质形态的“地图”也需要地图学史研究者加以关注。一些立体宇宙图不会长期存世,它们只是仪式的一个环节。如东南亚婆罗洲人绘制当地地图时常用棍棒和其他小件物品表示主要地形要素与地形关系。因其只是应一时之需,不会长久保存,给人造成这一地区不存在地图作品的假象。

另一些地图只存在于人们脑海中,不具任何物质形态。施瓦茨贝格介绍东南亚的宇宙图式时谈及沙捞越柏拉旺部落葬仪中颂歌的地理特性,亡灵在颂歌的指引下逆流而上,走向亡灵之地。一位英国殖民地官员请求当地人用棍子和其他小物件搭成一幅地图以便将其摹绘下来,换言之当地人在仪式中不需绘制亡灵地图,此图藏于他们脑海中,可称为“心图”。与东南亚这种颂歌类似,中国西南的指路歌也有强烈的地理属性,歌者心中也当有一幅亡灵旅行图。船歌中有另一种心图。陈瑶在《歌声中的“地图”》一文中介绍了长江与湘江水路歌,“水路歌谣是传统时代在中国内陆河道从事运输的船工所发明和使用的一种独特的空间地理表达方式,它是内河航行的口诀,在以传统水运为主导交通运输方式的时代,水路歌谣具有重要的导航功能。其内容包括沿途的险滩急流、风景风貌、港口码头、市镇、货物特产、税关等内河航运的重要信息”,作者认为这是船工唱出来的“地图”。此类“心图”也应该成为地图学史研究的对象,它们不具物质形态,但与特定社会文化环境有关。不是所有社会都需要物质形态的地图,也不是所有表达空间知识或观念的情形都需要展示物质形态的地图。

由上述情形可见,研究地图学史不能仅根据公私收藏的地图妄断某些人群或地域不存在地图,要从实际社会生活出发考虑地图存在的多种可能性。基于地图物质形态分类,可以发现很多以往忽视的问题。地图材质受不同地理环境和文明形态影响,其类型必定多样,应在现有分类中不断添加新的类型,甚至没有物质形态的“心图”也能成为地图学史的研究对象。

(四)忽视物质形态的分类带来的损失

忽视地图物质形态的分类至少带来两方面损失。一方面,可能错过一大批与早期人类空间认知活动相关的地图材料,使研究对象局限于“成熟时期”的作品。已有中国地图学史的书写,除少数考古发现的地图,关注的大多是传世文献记录的地图以及流传至今的地图作品(以汉文为主)。《地图学史》中指出,地图的物质形态多种多样,在东南亚,纸张、棍棒、布匹、岩石、棕榈叶、橱柜、乐器、动物内脏等都可以成为地图的介质;在北美洲,原住民们用桦皮、剥皮的树干、贝壳、兽皮制作地图;在北极地区,调查者发现了留在兽骨、象牙、木头上和萨满鼓上的地图;在大洋洲,有泥地图、沙画、沙漠雕塑地图。中国边疆和少数民族聚集区是否存在类似的地图也值得探索。

另一方面,会错失帮助地图断代的有效手段。同古籍一样,很多传世地图不会标明制作年代。前人主要根据图面信息进行地图断代,但图面信息流变复杂。海野一隆曾指出,历史上的地图存在“精亡粗存”的情况,还有“同系退化”“多系并存”和“旧态隐存”的现象。成一农也认为仅依靠图面信息判断地图年代存在风险。所以,从地图物质形态入手,即借助业已成熟的古籍版本学和书画鉴定方法,可能是不错的选项。古代舆图可算作古籍,也可归为艺术品,古籍版本研究和艺术品断代的方法对地图同样适用,而这两种方法的核心就是地图的物质形态。黄永年在《古籍版本学》中详述了各时期版本鉴定的要点,认为鉴别版本的主要标尺是字体、版式和纸张,还要注意因时代、地域以及官刻、家刻、坊刻而产生的异同与变化。余定国早就指出,研究古代地图要与同时代其他形式的艺术相关联,他特别强调地图与绘画、书法共享一套技术体系,存在密不可分的联系,书画鉴定的方法也可用于地图断代。因此,地图所呈现的时代艺术特点完全可以成为地图断代的可靠依据。

五、余论:地图传统与地图文化的宏观分类

中国地图学史研究者筚路蓝缕、为开辟地图学史领域的努力,通过已有地图编目和图录得以展现,但目前的各种地图分类尚有值得推敲之处。其中,基于功能的分类往往是从现代人的标准或需要出发的,正如J.B.哈利所言:“永远存在的危险就是……我们不加思索地将我们自己的标准应用于过去的地图学。”研究者大多只关注现实世界的地图(地理图)而忽视了观念世界的地图,对于地图物质形态的分类更少措意。不重视地图物质形态的分类至少有两方面损失,一是可能遗漏某一地区、人群与空间认知相关的史料,二是可能错失更可靠的地图断代方式。

以上讨论大多基于单个地图作品,只有对一批作品的类型有深刻认识,才有望提出与地图传统、地图文化相关的宏观分类概念。不妨引入考古类型学的工作方法,俞伟超曾总结为5点:(1)对一个遗址不同堆积单位出土的遗物观察,找出反复出现的器物共存关系(组合);(2)根据共存关系确定典型器物,进而推定遗址的文化性质(是独立的考古学文化,还是某个考古学文化的地方类型,或者处于两个或数个考古学文化的交会地带等);(3)结合地层关系,确定各种组合的相对年代;(4)结合地层关系,观察器物演变的逻辑关系(未必是历史实际);(5)放开视野,观察某遗址的典型器物在其他遗址分布的情况,考察两个遗址或两个文化之间的关系,考察某种典型器物源流演变。借鉴这一方法应用到地图学史研究中:(1)若断言存在某种地图学传统或文化,需质问它是否反复出现某些地图类型,能否根据这些类型确定这一地图学传统或文化的性质与特点?(2)断代是基础,准确判断地图年代后,才能弄清其源流谱系。(3)观察某些地图类型或文化的独特要素,观察它的分布范围,并找出与其他地图传统的关系。这一问题留待另文叙述。