张奎:新质生产力赋能文化和自然遗产活化的价值逻辑及实现路径研究

摘要:新质生产力逐渐成为我国高质量发展的新引擎,对文化和自然遗产的活化赋能作用更深刻显现在价值层面。本研究首先从价值论的相关理论角度分析新质生产力赋能文化和自然遗产活化的价值意蕴;其次,从整体化和绿色化的价值取向、高素质劳动者与新质生产资料驱动的价值创造、网状化和跃迁化的价值组合、相适应的价值权益关系建立等方面,探讨新质生产力赋能文化和自然遗产活化的价值维度;最后,从数智科技的价值创生、投资于人的价值创新转化、IP聚能的长期价值积累和服务经济社会发展的价值释放方面,探讨新质生产力赋能文化和自然遗产活化的价值实现的可行路径。

关键词:新质生产力;文化遗产;自然遗产;遗产活化;遗产价值

习近平总书记对加强文化和自然遗产保护传承利用工作作出重要指示,“要持续加强文化和自然遗产传承、利用工作,使其在新时代焕发新活力、绽放新光彩,更好满足人民群众的美好生活需求”[1]。文化和自然遗产的活化承载着中华民族现代文明建设的重要使命,是推进物质文明和精神文明相协调、人与自然和谐共生的中国式现代化必然要求。随着我国新质生产力的加快培育形成,新质生产力作为符合新发展理念的先进生产力质态,对文化和自然遗产活化产生着基础性、全局性、长期性影响。如何审视新质生产力对文化和自然遗产活化的赋能作用机制,尤其是在价值论层面上,成为亟待解决的理论和现实问题。

当前,有关新质生产力同文化和自然遗产、传统文化关系的研究成果较少,且多聚集在技术论、实践论等维度探讨。一方面,从数字智能技术角度分析新质生产力对传统文化传承传播影响,如张志安等以AIGC技术为重点探讨新质生产力对中华优秀传统文化的赋能,包括文化沉浸式体验的高科技、文化价值具象感知的高效能、文化知识生产叙事优化的高质量等层面[2];李燕丽分析了元宇宙对中华传统文化数字传播的新质生产力生成,体现在数字化体验、跨时空社交互动拓展、数字经济崛起、数字文化空间共建、跨平台互联的便捷性、去中心化及透明性保障、创新性与个性化展示等方面[3];乔慧探究了人工智能文生视频技术作为中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展的新质生产力带来的影响,包括生产成本降低、生产效率提高、生产体系变革等方面[4]。另一方面,从实际应用角度提出文化和自然遗产地保护利用中的新质生产力发展问题及路径,如孙颖等提出在处理新质生产力发展与农业文化遗产保护关系时,要注重多元价值认知、历史保护意识、科技智慧挖掘等,采取强化本底调查与保护力度、强化生态保护力度、强化科研力度、推动社区参与和利益链接等实施路径[5];梁文婷等认为国家公园社会—生态福祉实现有赖于生态产业化,需要促进以游憩为主要形式的新质生产力发展[6]。

综上,现有研究尚缺少对新质生产力赋能文化和自然遗产活化的价值逻辑及实现路径的系统探讨,而这是本研究重点探究的内容所在,以此更好培育形成遗产传承、传播和利用的新质生产力。

一、新质生产力赋能文化和自然遗产活化的价值意蕴

新质生产力反映并创造数字时代新的劳动价值,文化和自然遗产活化是由遗产之物创造新价值的劳动过程,新质生产力的发展能够为文化和自然遗产活化带来更丰富的物质资料、更广泛的社会交往空间和更均衡的人本权益。

(一)新质生产力的价值内涵

根据马克思主义理论来看,生产力是人类改造自然、获得发展资料的客观物质力量,兼具自然属性和社会属性。生产力变革并非单纯的经济叙事,而是综合性的文明叙事,其背后反映出价值体系的变化;新质生产力不仅带来经济结构、社会交往的变革,而且塑造了人们的生活方式、价值观念等[7]。以马克思主义唯物史观来看,以人民为中心的发展思想与新质生产力发展的价值导向深度契合,新质生产力的培育壮大不仅是在社会实践中人民主体地位的生动展现与价值显现,亦是增进人民福祉、维护社会公平正义的有力支撑[8],更为实现全体人民共同富裕奠定坚实的物质基础,推进建设物质文明和精神文明相协调的中国式现代化。新质生产力的发展需要形成与其相适应的新型生产关系,同时对人与自己、人与自然、人与社会关系处理产生积极进步的作用。以人学、自然、社会为中心,新质生产力的价值意蕴在于对人的自由而全面发展追求、对人与自然和谐共生关切、对中国经济社会高质量发展推动[9],进而助力建成社会主义现代化强国,推动构建人类命运共同体。

(二)文化和自然遗产活化的价值选择

文化和自然遗产具有原真性、稀有性与系统性特征,是社会经济发展的重要资源。有形或无形的文化遗产是优秀传统文化的重要载体,在历史流变中始终保留文化基因和民族记忆;而自然遗产以具有突出普遍价值的地质和地文结构、动物和植物生境区以及自然景观、风景名胜为主,留存自然演化和环境变迁的历史信息,展现着生态文明,不仅对生态系统平衡和地球生态安全具有重要意义,而且是对人类的精神文化价值的承载[10]。文化和自然遗产活化就是促使敬天地、聚人心的遗产有生机活力,通过价值挖掘实现生活化、生产化和生态化,既满足遗产地居民生计、服务社会发展,也揭示连接历史、现在和未来的可持续发展意义,推动人类文明交流互鉴。

文化和自然遗产保护、阐释要注重历史文化价值,很多人类遗产中文化和自然要素相互交融;同时应关注自然美、文化美的审美价值和知识、技术等方面的科学价值[11]。文化和自然遗产的活化是与时代发展相同步的,需要更好体现时代价值,这涵盖经济价值、旅游价值、教育价值等方面。在社会层面的间接衍生价值上,依托于遗产的存在和遗产资源的直接使用价值挖掘而为遗产所在区域带来知名度提升、环境改善、产业结构优化、城乡建设完善、社会文明进步等关联性作用,进而对经济社会整体产生空间聚散作用和产业乘数效应[12]。

(三)新质生产力发展同文化和自然遗产活化的价值嵌入

新质生产力和遗产活化呈现出抽象价值层面的共性特征,新质生产力在文化和自然遗产活化中促使消费所需的使用价值和交换交易所存的价值辩证统一。在面向人、服务人和提升人的价值导向上,新质生产力以生产创新和需求创新确立主体性的地位,且促使人人共享发展成果、人民群体利益实现,正如“通过有计划地利用和进一步发展一切社会成员的现有的巨大生产力,在人人都必须劳动的条件下,人人也都将同等地、愈益丰富地得到生活资料、享受资料、发展和表现一切体力和智力所需的资料”[13];且在新理念指引下,人与遗产的能动性共处顺应于人民美好生活新需要,能够更好满足人的物质和精神需求,促进人的身心健康发展。在现实价值活动的协同必要性上,文化和自然遗产见证了人类文明进步和自然发展进程,其活化有赖于物质生产力和精神生产力的支撑,同时也能为新质生产力发展提供精神内核、生态保障,推动构建人类命运共同体、地球生命共同体。借助于市场、政府和社会力量,遗产活化逐渐利用新的技术、资源及其他生产要素价值载体,而新质生产力在“生产投入—活化产出”的路径系统中发挥出同频共振的作用。

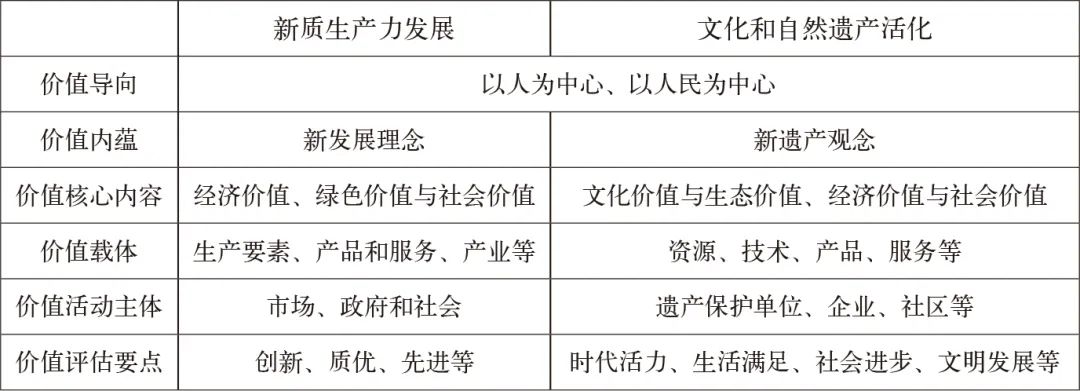

表1 新质生产力发展、文化和自然遗产活化的价值层面对照

二、新质生产力赋能文化和自然遗产活化的价值维度

新质生产力是依托于技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生的当代先进生产力[14],其与文化交织、生态联结延伸出新质态的文化生产力、绿色生产力,在新价值理念渗透、价值要素优化配置、价值链条跃迁、价值管理精进等维度赋能文化和自然遗产活化。

(一)遗产活化价值取向:整体化与绿色化

新质生产力突出创新驱动、绿色低碳、开放融合、人本内蕴四个主要特性[15],创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念对文化和自然遗产活化具有重要的指导意义。一方面,文化和自然遗产活化是对守正创新的价值理念坚守,在横向维度上把握经济与人文、生态价值的统一关系,在纵向维度上坚持传统与现代相结合的演进式创新思路。不同于技术决定论的单一点侧重,技术社会整体论是马克思主义新质生产力观的具体体现,要求以集合论、整体观、系统观来看待技术与社会的互动机制[16]。对文化和自然遗产活化来说,要着重从整体统一的生态观审视,新质生产力背景下文化和自然遗产活化应具有人文价值、工具价值和社会价值的一体性特征。

另一方面,“绿水青山就是金山银山”的价值理念是文化和自然遗产活化的重要驱动力。“绿色发展是高质量发展的底色,新质生产力本身就是绿色生产力”[17],在文化和自然遗产活化中关键要把握住绿色发展的核心价值取向,注重环境多样性、生物多样性和文化多样性的协同效应。坚持以节能减排、绿色环保、生态平衡等为价值导向,满足于美好生活需要和服务于美丽中国建设要求,既要以旅游观光、休闲度假、研学教育、文创设计等“轻载体”推动文化和自然遗产活化,引导绿色型遗产相关产品和服务开发;也应倡导绿色健康生活方式,实现文化和自然产品消费的绿色化、低碳化。

(二)遗产活化价值创造:高素质与新质态

新质生产力发展要求激发劳动、知识、技术、管理、资本、数据等全要素生产效率,以要素创新性配置可助推遗产资源传播、遗产科技创新和遗产数据内容变现,从而有利于解决遗产资源不可再生与大众文化需求无限的矛盾,实现遗产核心价值活化的边际成本递减、消费效用递增及网络效用放大,平衡文化商品和公共产品的价值诉求。同时,新质生产力促进劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升,教育、科技、人才要形成良性循环关系。在现代教育、数智技术和创新人才支撑下,文化和自然遗产作为活化客体同主体需求相互作用,进而不断推进文化和自然遗产活化价值创造行动。

其一,新质生产力发展中的劳动者素质提升既需要生产经验、技能和知识的提高,也需要思想、精神、价值观等方面的引领。在文化和自然遗产活化的新质生产力应用中,劳动者需要具备较高的人文素养、科学技能和创意创新能力,更多的创造性劳动离不开人的审美、情感、想象、灵感等心智、心理要素,能彰显出人的本质力量,而人们在遗产转化利用的劳动中也可获得更多的愉悦感、成就感和自信心[18]。其二,作为发展新质生产力的核心要素,科技创新催生新业态、新模式和新动能,先进而丰富的劳动资料更加轻易、平等和开放获取。而对于文化和自然遗产活化,实践劳动者将拥有更多可支配、可利用的物质资料以及精神生产资料,更能采用数字化、智能化的劳动工具,而且生产平台以人机交互、价值共创等模式为创作创新参与提供更多机会,比如由多家媒体以“庆祝中华人民共和国成立75周年——美丽中国锦绣山河”为主题推出AI创作行动,引导大众利用生成式AI工具创作文物古迹、自然遗产等相关的绘画、海报、短视频作品,促进丝绸之路、杭州西湖等遗产活化展现。其三,新质生产力催生了新的劳动对象,在文化和自然遗产及其衍生物作为活化加工对象之外,遗产活化过程中日益融入数据等新质生产要素,推动数字遗产的开发利用。

(三)遗产活化价值组合网络与跃迁

新质生产力具有对价值挖掘、价值阐释、价值交换和价值获取的结构优化能效,促使文化和自然遗产活化提质增效。其一,遗产活化价值网络构建。在文化和自然遗产资源数字化平台支撑下,遗产活化中价值创造、传递、接受、体验的链条得以持续灵活整合,可逐渐形成包括合作伙伴、数字内容、数智媒介、消费受众等在内的交互价值网络,比如通过对用户或市场、新媒体平台数据的人工智能精准分析,能有针对性地设计打造文化和自然遗产体验项目或衍生品,更高效、全面和立体地推进“研—创—产—销—服”的活化实践。其二,遗产活化价值链跃升。基于文化和自然遗产的旅游观光、影视传媒等业态“上云用数赋智”,以价值链、产业链、创新链的三链融合促进降本增效,各环节附加价值提升。正如,采用“艺术+科技”的方式开展自然遗产的人文活化,将创意创新要素、高科技要素全面融入遗产活化之中[19],促进了价值链运作的模式与路径创新,并发挥出更大的创新效能。其三,遗产活化与“新质”业态价值交融。新质生产力推动构建开放协同的数字经济体系,有助于推进遗产活化与产业数字化、数字产业化的齐头并进,促进以人机协同、交互融合等为主要特征的文化和旅游新质生产力形成。不过,也应看到当前可能出现原真性和创造性价值冲突、转化深度效度不佳、风险管理应对不足等问题。

(四)遗产活化价值权益关系协调与管理

遗产作为一种战略性的“社会—技术”和“生物—政治”集群,是由不同的人、机构、装备装置以及它们之间的关系组成,而自然和文化遗产保护与活化也应考虑在物质和社会关系层面运行,这涉及了遗产和治理术之间关系的方式[20]。新质生产力强调劳动者的主体地位和创造性劳动的价值,与社会伦理、自然伦理相互交织关系重塑[21],由此遗产活化需形成与新质生产力相匹配的控制、分配的权益关系。基于效率、质量和效益的兼顾,新质生产力促使遗产所有权、经营权、享用权、收益权的科学合理化分离或集中。在管理实践中,需要合理有序推动文化和自然遗产的阐释权和衍生权向合作伙伴、社会转移,建构开放式遗产活化制度性的政策文本、话语体系,健全文化遗产、自然遗产活化相关要素参与收入分配机制,更好体现知识、技术、人力资本导向和凸显人本价值管理目的;并以产教研融合方式促进企业、高等院校、科研单位等遗产活化协作,形成平等、协调、共享的个人或团体价值利益分配格局,如在四川大熊猫栖息地开展“企业+合作社+农户+基地”发展模式,更好发挥新质生产力作用,探索遗产地与当地社区的可持续发展之路。此外,新质生产力的发展凸显出智能装备、数据等的治理属性,文化和自然遗产活化的数据算法技术管理将更为强化。

三、新质生产力赋能文化和自然遗产活化的价值实现

新质生产力具有高科技、高效能、高质量特性,以数智化的先进技术应用赋能文化和自然遗产活化,促进文化和自然遗产的历史文化、审美、科学、经济、旅游等价值有效转化,而这也需要持续扩大遗产价值融入生活、产业和社会的辐射面。

(一)催生新价值的数智科技应用

依托于新质生产力,以场景、要素和能力创新推动文化和自然遗产的数字化价值重构,在有限物理空间之外提升无限的数字空间价值。不断实现文化和自然遗产虚实融合空间的拓展,既可借助于人工智能、虚拟现实、增强现实、裸眼3D等实现遗产现场性数字展现,打造沉浸式数字体验空间,促进遗产精神价值、展示价值和体验价值协同彰显;也可在遗产基础数据采集、分发、交易和使用基础上,利用大数据、云计算、区块链、AIGC、量子信息、元宇宙等技术加强娱乐体验产品开发和供给,让参观者听到、看到或触摸到依附于遗产的事物,获取丰富的遗产价值阐释信息。例如,在北京中轴线数字活化中,北京市测绘设计研究院运用三维激光扫描、贴近摄影测量等技术,对中轴线展开精细化数据采集,形成精准完备的“数字三维实景”的空间数据,并通过市场交易方式促进中轴线数据利用,开发形成互动体验产品和沉浸式体验项目,不断增强文化遗产的数字化价值。同时,要推动文化和自然遗产价值向数字化的经济形态转化,促使遗产元素与数字设计、智能制造、数智营销、直播电商等数字经济领域紧密相连,打造“新国潮”和“新国风”品牌、数字藏品、遗产衍生品电商平台等,不断催生遗产数据产权交易、遗产数字互动娱乐、遗产大语言模型、智慧文旅、数智遗产营销等新兴领域。比如,泰山遗产管理和景区服务部门策划实施泰山石刻、泰山碑刻、泰山牌坊、泰山奇观、泰山壁画、泰山封禅、泰山祭器等数字藏品项目,并运用5G、大数据、物联网等技术创新智慧旅游发展方式,推出延时掠影视频的慢直播栏目、AI视频文创项目“美美合拍”、AI游客影集生成应用、《亦观泰山》数字沉浸式演出展览等,逐步完善数智化创作、体验、消费和管理体系。

(二)投资于人的价值创新转化

利用新质生产力加强对文化和自然遗产的历史文化、科学、艺术等价值挖掘,也应从人本主义范式出发,在现代社会、不同语境下实现遗产与人的多元化、多层次需求的有机结合[22],促使以文化和自然遗产价值活化利用创新来更好满足人们发展型、享受型需求。文化和自然遗产的价值转化有着要素、方式、内容、手段等方面的创新要求,主要可涵盖利用新市场、打造新场景、开发新产品、塑造新模式以及采用新工艺、新材料等方面。尤其是,有针对性面向青少年、中产阶级、老年人等群体的新消费需求以及新生活方式,依托于遗产资源开发提供集历史人文、风景名胜与风土人情、时代风貌为一体的高品质产品和服务,满足新时代“探宝寻根”“上山下乡”“穿林入户”的慢生活需要。同时,将文化和自然遗产延伸融入餐饮、娱乐、交通、康养、教育、购物、体育等日常场景,推动遗产向手工业、机械制造、快消品、三农、科技等行业的价值赋能,从不同价值转化维度打造具有遗产特色的产品或项目。

(三)IP聚能的长期价值积累

在新质生产力的系统驱动下,文化和自然遗产价值活化依循着“遗产物质—遗产符号—文化产品—文化资产—IP化”路径演进,从而实现遗产核心的文化和生态价值最大化。在文化和自然遗产系统性保护基础之上,要通过提升资源数字化程度、文化创意水平、资本投入能力、生产服务水平和技术集成创新能力,推动文化和自然遗产从物质和符号资源价值向产品转化,并持续向无形和有形资产积累,促进相关资产的保值增值;而且要对遗产活化开发中旅游、演艺、文娱等类型不良资产合理合法剥离,推动基于遗产资源形成的传统业态优化升级。在IP化过程中,要不断创新联合运作、联名推广或授权开发模式,以文化和自然遗产相关的知识产权管理和授权体系打造优势品牌、强势IP,引导社会力量参与形成遗产型品牌和IP矩阵。例如,在安阳通过活化妇好鸮尊、妇好铜钺等殷墟文物打造大型实景夜游演艺项目《洹溯·大邑商》,相关考古文旅小镇联合领军文旅企业基于商王武丁中兴、女将军妇好请缨等历史故事开发舞台剧《殷墟遗梦》,由高校和企业联合通过殷墟妇好墓出土各类文物活化上线“数智人妇好”,相关部门积极推动殷墟遗产向漫画、玩具、文具等文创产品的转化,开发AI协同平台、具身智能体等。同时,基于线上和线下并进的IP价值延展路线,文化和自然遗产的体验性活化在于原生、孪生、创生三个维度联动,既要有本地化的价值实体呈现,也有移植化的价值虚体展现,还有改造化的价值载体具现,如由《黑神话:悟空》取景的古建筑文物不仅具有游戏化的数字内容价值,也以实体历史场景观赏带来体验价值,还通过多渠道整合的衍生品展销创造更大的经济价值。

(四)服务经济社会发展的价值释放

文化遗产的活化不只是聚焦科技发展和工具运用,也映射着现代社会的价值选择,合理地实现现代对传统的植入、市场价值与文化自觉的融合、工具理性与价值理性的统一,以此才能为遗产活化确立起科学、有效且符合时代需求的价值选择依据[23]。新质生产力以生产关系建构、社会经济赋能的作用重构着文化和自然遗产活化的机制,而以新质生产力推动解决文化和自然遗产活化的供需结构性矛盾、公益性和商业性失调、技术性和社会性风险等问题,要以公共价值为导向,确立价值活化的良性投入与产出关系,发挥文化和自然遗产活化的正外部性效应。一方面,要紧跟科技进步、环境友好、精神富裕、低空经济等方面的“新质经济”发展要求,推动绿色转型蔚然成风,如故宫博物院利用塑料瓶、吸管等打造零废弃环保型文创产品、再生雕塑,面向青少年讲解故宫建造时循环利用一些建筑剩余瓦片的故事,在遗产价值阐释和转化中践行绿色环保理念。另一方面,应围绕文化和自然遗产所在地发展状况,以均衡协调化推动遗产活化相关产品和服务的供给,将遗产价值活化作为城乡融合发展的重要抓手,面向社会实现更多价值的传播和共享,比如大运河遗产活化注重对沿线城市更新的赋能,推动遗产活化与生态治理的相得益彰,以人文经济学促进产业发展和生活品质提升,并通过与政府、企业、社区、高校、社会组织等协作促使公众以多形式、深度化感受大运河价值。

在以中国式现代化推进强国建设、民族复兴伟业的进程中,必然需要以新质生产力赋能文化和自然遗产价值活化,以提供源源不断的精神动力和坚实有力的物质基础。新质生产力是新型物质生产力、精神生产力和绿色生产力融合的高级样态,对文化和自然遗产活化的价值旨归在于推动建成文化强国和美丽中国、提升国家软实力,推动建设中华民族现代文明。同时,也应看到,本文虽然为新时代遗产保护、传承、传播和利用提供了新的价值分析框架,但新质生产力赋能文化和自然遗产活化是一个系统性的工程,在实践空间和理论场域中亟须更多更深入的创新性探索。