卢森堡申根博物馆常设展览

一、申根博物馆:以“无边界”为核心的沉浸式历史叙事空间

申根博物馆坐落于卢森堡东南部申根镇毗邻摩泽尔河,是纪念1985年《申根协定》签署的核心文化地标。2025年6月,经过Forma Architects对原有建筑的修复与全新设计,博物馆以“无边界”为核心理念完成升级,与翻新后的玛丽-阿斯特丽德公主号游船共同构成“申根故事的完整叙事链”。

1.设计理念:从“边界”到“无边界”的空间重构

博物馆的设计跳出传统历史展陈的框架,以“边界”为主题,将物理空间、多媒体技术与叙事逻辑全面重构为“无边界”的体验场域:

-

•

空间无边界:通过消除建筑障碍(如台阶、狭窄通道),确保残障人士、推婴儿车游客等不同群体的可访问性;

-

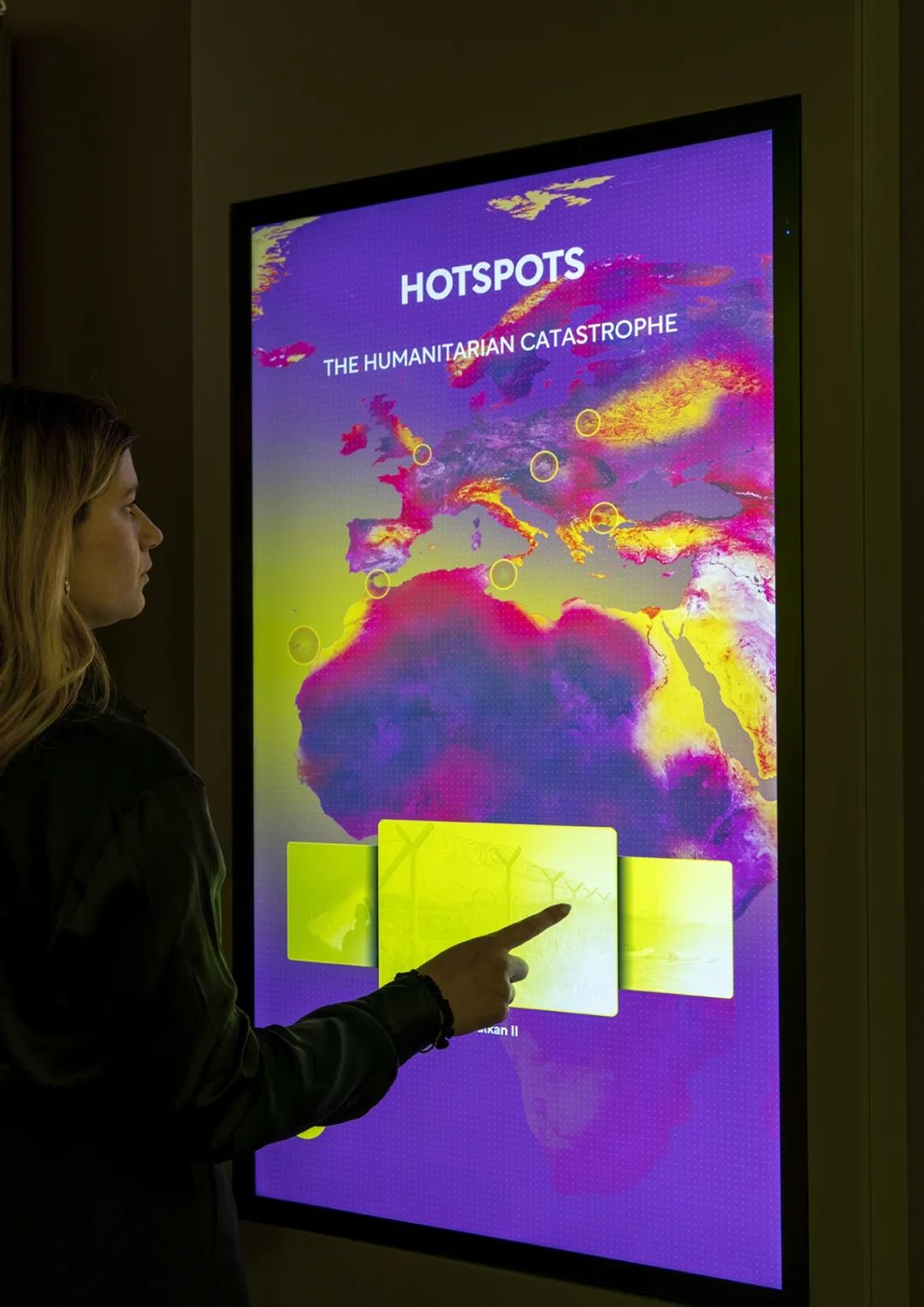

• 叙事无边界:突破单一国家视角,从全球维度探讨“边界”概念的演变——既涵盖申根协定如何消除欧洲内部边界,也延伸至边界对移民、文化交融、全球化的影响; -

• 感官无边界:以多感官设计(视觉、听觉、触觉)激活观众的认知记忆,让历史从“文字记录”变为“可感知的体验”。

2.展览结构:19个装置串联的“过去-现在-未来”之旅

博物馆的展览以线性路径展开,通过19个主题装置(文本、实物与多媒体结合),分四个核心章节引导观众沉浸式探索“边界”的变迁:

-

1.

边界的起源与功能:从古代城墙、边境关卡到现代国家边界的政治意义;

-

2.

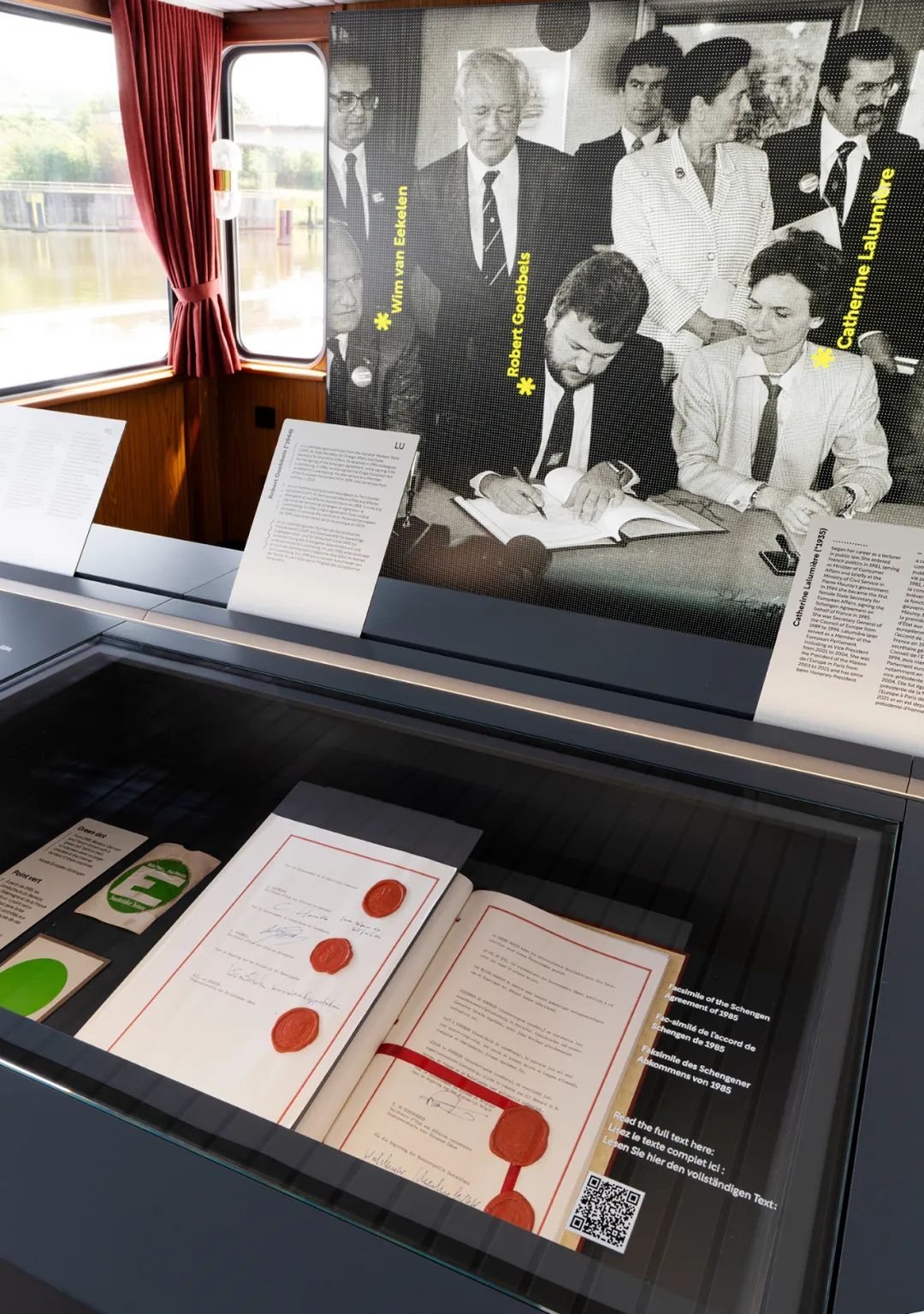

申根协定的诞生:聚焦1985年签署背景,解析五国(法、德、比、荷、卢)的政治博弈与理想目标;

-

3.

无边界社会的实践:展示申根区扩张(从5国到29国)对经济、文化、人员流动的影响(如跨境通勤、旅游业增长);

-

4.

未来的边界挑战:探讨难民危机、数字身份、气候变化等议题对“无边界”理念的冲击与革新可能。

展览以环形路径收束于核心装置“立方体”——这是整个空间的叙事心脏:

-

•

视觉震撼:立方体外表面由动态变化的旗帜图案覆盖(象征欧盟成员国的联合),内部通过镜面反射与动态灯光系统,营造“无限延伸”的空间错觉,隐喻“超越物理与概念边界”的欧洲一体化愿景;

-

•

情感共鸣:立方体内置沉浸式影像装置,播放来自申根区内外普通人的真实故事(如跨境工作者、移民家庭、旅行者),以个体经历串联宏观历史,引发观众的情感共鸣与反思。

3. 互动体验:个性化与全龄友好的设计

为提升参与感,博物馆特别设计了多项互动机制:

-

•

多语言探索卡:游客入场时领取一张智能卡,可自由选择德语、法语或英语激活各数字展站的解说内容,兼顾国际游客需求;

-

•

儿童友好手册:针对6-10岁与10岁以上儿童设计分龄手册,以游戏化任务(如“寻找边界符号”“绘制自由地图”)引导探索,手册插画由艺术家Michele Tranquillini创作,结合Migliore+Servetto的概念设计与Karmachina的协作,文本内容由博物馆历史顾问团队(Historical Consulting)审核,确保知识准确性;

-

•

旅游信息枢纽:翻新后的接待区兼具游客中心功能,提供导览地图、交通咨询及展览背景简介,帮助游客快速融入叙事。

二、玛丽-阿斯特丽德公主号游船:漂浮的“历史现场”与多功能文化空间

作为1985年《申根协定》的签署地,玛丽-阿斯特丽德公主号游船(Prinzessin Marie-Astrid Europa Boat)承载着申根协定的“原初记忆”。此次翻新在保留历史结构的基础上,将其升级为集历史教育、文化活动与休闲体验于一体的“漂浮博物馆”,与陆地上的申根博物馆形成“陆-水联动”的叙事闭环。

1. 历史与重生:从旧船到文化地标的蜕变

原船名为“MS Regensburg”,曾为德国多瑙河观光船,因岁月侵蚀逐渐失去功能。2021年,卢森堡政府购入并启动修复工程,2025年6月以新名“玛丽-阿斯特丽德公主号”(致敬卢森堡公主)重新启航。翻新后的游船既保留了原始木质结构与经典线条(致敬签署时的历史场景),又融入现代功能,成为连接过去与现在的“活态载体”。

2. 功能与体验:历史场景复现与动态叙事

游船的核心设计目标是“让历史可触摸、可体验”,具体体现在以下空间与功能:

-

•

“签名室”:通过精准复刻1985年签署场景,还原当时的圆桌、座椅及五国国旗,配合全息投影技术重现协定签署时的影像(如政治家发言、媒体报道),游客可“穿越”至1985年,感受历史的真实温度;

-

•

动态叙事装置:船上设置互动屏幕与声音装置,以时间轴形式呈现申根协定的后续影响(如2004年东扩、2015年难民危机应对),结合船员讲解,让历史脉络更清晰;

-

•

多功能文化空间:除历史主题外,游船还辟出会议区(可举办小型论坛)、临时展览区(展示与申根协定相关的当代艺术作品)及休闲酒廊(提供卢森堡特色饮品),成为社区与游客的“文化会客厅”。

3. 航行体验:沿摩泽尔河的“边界之旅”

三、陆-水联动:从“无边界空间”到“无边界叙事”

申根博物馆与玛丽-阿斯特丽德公主号游船共同构建了一套完整的“无边界叙事体系”:

-

•

博物馆:以静态展陈与数字技术梳理“边界”概念的全球史与欧洲实践,强调理性思考与深度认知;

-

•

游船:通过历史场景复现与动态航行体验,让观众在实地感受“无边界”的具象意义,激发情感共鸣;

两者均以“包容性”与“互动性”为核心,打破传统博物馆的“单向输出”模式,邀请游客从“观察者”转变为“参与者”,共同书写申根协定的当代故事。

总结

通过这两处空间,游客不仅能了解申根协定的历史细节,更能沉浸式体验“无边界欧洲”的理想如何从纸面走向现实,感受“自由、信任与合作”对人类共同体的深远意义。