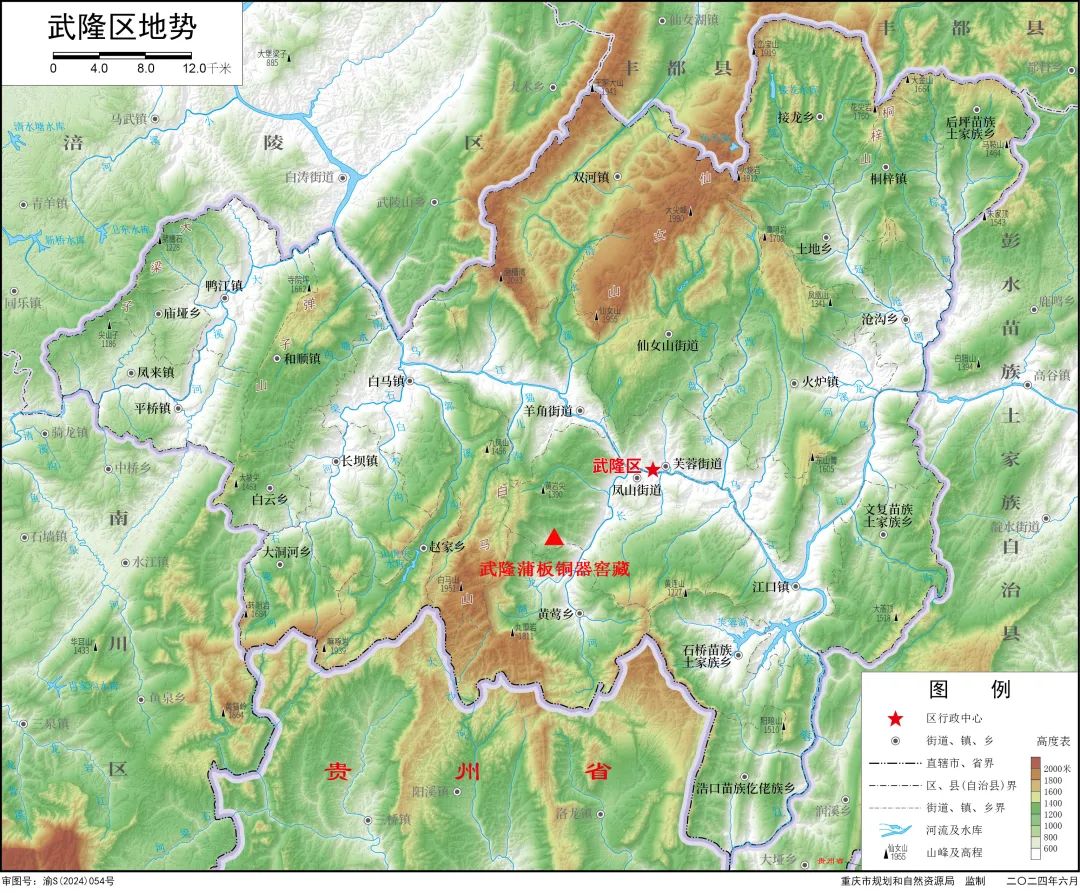

武隆蒲板铜器窖藏考察报告

图一 武隆蒲板铜器窖藏位置示意图

为深入了解武隆蒲板铜器窖藏的具体情况,2025年7月6日,重庆市文物考古研究院“乌江下游地区古代资源与环境考古研究”项目组对该窖藏进行了实地调查,并对铜器窖藏的发现者进行了访谈(图三)。

一、武隆蒲板铜器窖藏发现

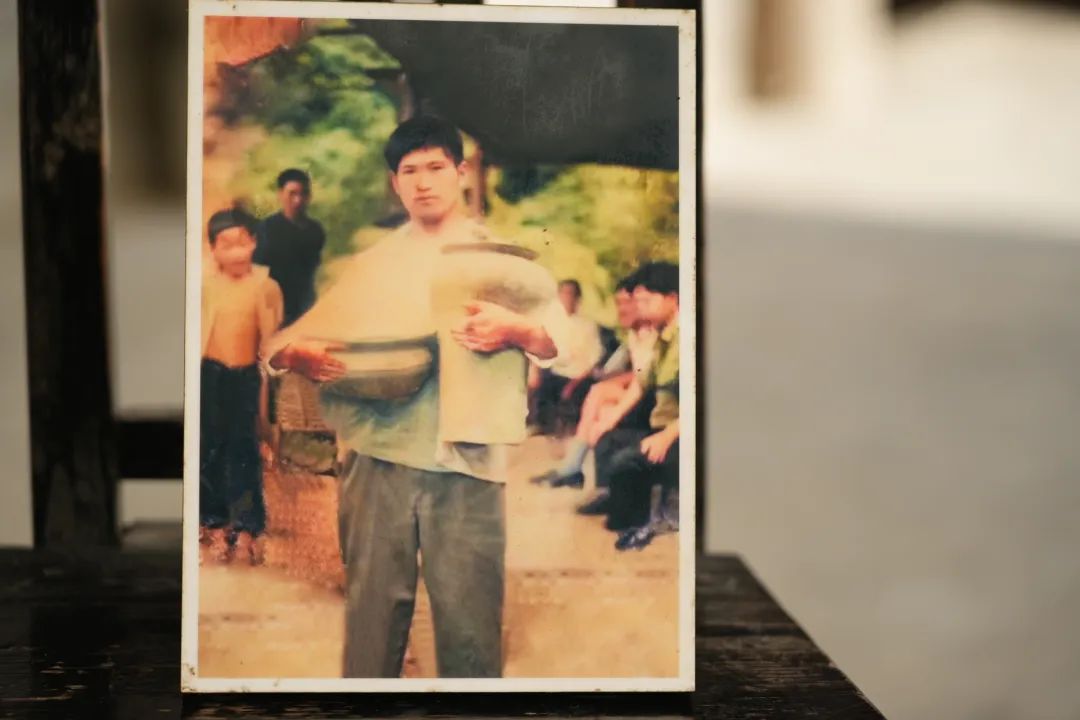

根据武隆蒲板铜器窖藏的发现者冯意兵先生(附近乡邻称呼冯四)回忆,1998年2月12日上午,他在耕地时被一块石头妨碍,在向下清理石头过程中发现其深埋于一较为规整的土坑内,坑内埋藏有3件铜器,竖立有长石作为标志。铜器发现后,消息迅速在蒲板村内传播开来,往来参观的人络绎不绝。冯意兵先生意识到,这3件铜器应该是古代的文物,于是主动上报了当地文物主管部门,这一消息立刻引起了武隆文物保护部门的重视,并立即组织有关专家来到冯意兵先生家里面实地查看了铜器。经专家的现场鉴定,这3件铜器分别为虎钮錞于、铜钲(从器物形制分析应为扁钟,下文以扁钟名)和铜洗,具有重大的历史文化价值,遂征集至当时的武隆县博物馆(图二)。2005年,虎钮錞于调拨至重庆中国三峡博物馆,扁钟和铜洗现藏于武隆博物馆。

图二 武隆蒲板铜器窖藏发现者与铜器历史性合照

图三 考古调查工作队与武隆蒲板铜器窖藏发现者合照

二、武隆蒲板铜器窖藏地调查与勘探

根据冯意兵先生回忆,当时武隆文物保护部门并未前往铜器窖藏地进行考察。为进一步了解武隆蒲板铜器窖藏情况,我们在冯意兵先生的带领下前往铜器窖藏发现地进行了实地考察。蒲板铜器窖藏位于武隆区凤山街道蒲板村沙岭组,距离冯意兵先生房屋约20分钟路程,地处华高岭山峰中部坡度略缓地带,海拔约800米,坐东南朝西北,山下有条溪沟,北部为铜铁山,四周为山体(图四)。在冯意兵先生引领下,我们穿越茂密的竹林和灌木丛(图五),准确地找到了铜器窖藏坑位置(图六)。窖藏坑呈长方形,较为规整,长约1.2米,宽约0.6米,深约0.6米左右(图七)。当时,长条形石块作为窖藏坑标识立于坑内,露出部分约20厘米左右(图八)。根据冯意兵先生回忆,虎钮錞于和扁钟平躺于窖藏坑内,虎钮錞于的虎钮部和扁钟的手柄部朝向长石方向,而铜洗则倒扣置于窖藏坑另一端(图九)。

图四 武隆蒲板铜器窖藏大环境

图五 调查工作照

图六 武隆蒲板铜器窖藏实地考察

图七 窖藏坑俯视图

图八 窖藏坑立石标识图

图九 窖藏坑内铜器位置示意图[1]

我们在窖藏坑内及周围较平坦的位置进行了考古勘探,并做了详细的记录。其中在铜器窖藏坑东西两侧和窖藏坑内部进行钻探,经过钻探发现地层可分为2层,第1层为灰褐色耕土层,土色略偏褐色,夹杂大量植物根茎和树叶等,厚度约15~15厘米;第2层为黄色黏土层,土质较疏松,夹杂有较多的细石子颗粒,厚度约35~175厘米。从钻探情况看,窖藏所在的位置地层堆积较为简单,未发现其他相关遗迹现象。窖藏坑所在位置陡峭,再加上荒废十余年,杂草灌木丛生,无法开展踏查工作。从冯意兵先生处了解到在铜器窖藏坑发现后,也陆续有人在铜器窖藏坑周围进行过探寻,不过均一无所获。

三、蒲板铜器特征及周邻区域的相关发现

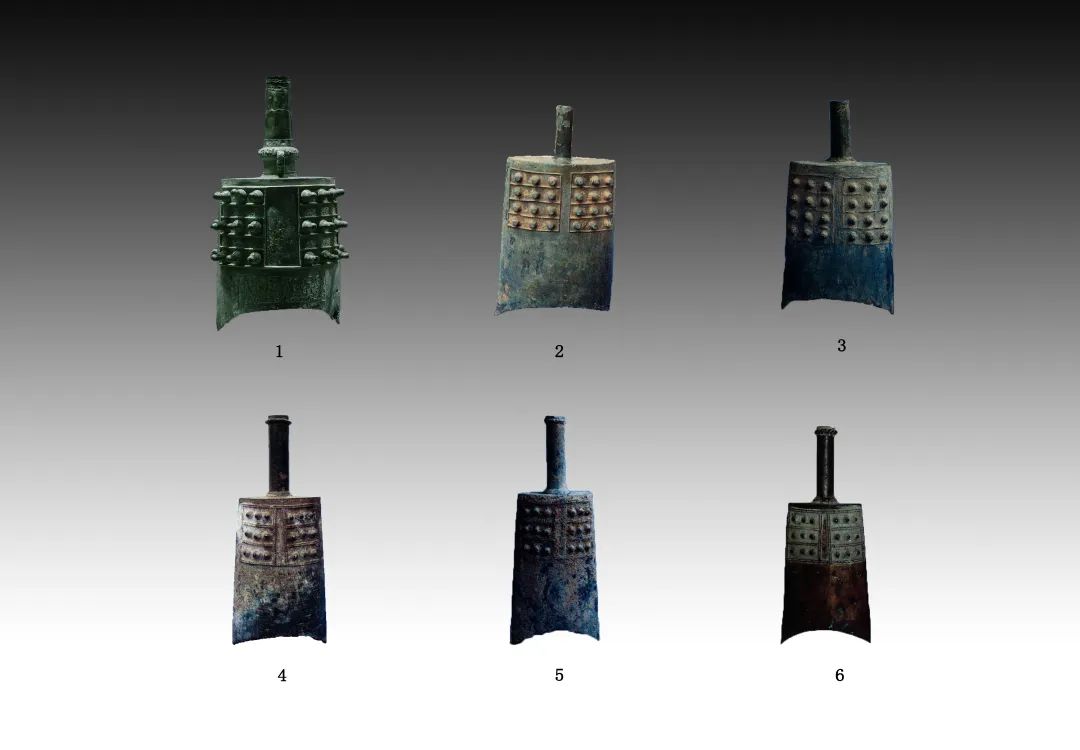

武隆蒲板铜器窖藏3件铜器,分别为虎钮錞于、扁钟和铜洗,制作精良,纹饰精美(图一一)。虎钮錞于形如圆筒,上部比下部稍大,圆盘首,肩部突出,腹部向下收缩,作椭圆柱形,中空。虎钮位于錞于顶部中央,虎形仰头张嘴,倨牙翘尾,四肢伫立。扁钟由甬柱、舞部、钲部、篆部、鼓部、枚、铣等构成;合瓦状结构,上粗下细,铣部两角向下延伸成尖角形,钲两侧的篆部饰辫索纹,钟面上的乳钉状突起,两侧枚排列整齐有序,横纵均为三颗;圆柱形甬柱,中空。铜洗口部呈圆形,敞口,宽沿外折,弧腹,平底,腹部外壁有一对对称的兽面辅首衔环。

图一一 武隆蒲板铜器窖藏器物图

在渝东南的万州、酉阳、黔江、彭水也发现有铜器窖藏[2]。万州的甘宁乡高粱村1989年发现虎纽錞于和罍盖各1件;此事件也见于新闻报道,因1989年的大暴雨,万州甘宁乡采集到1件虎钮錞于,被冠以“錞于王”的称谓[3]。酉阳土家族苗族自治县发现有3件编钟,但出土地点不详。彭水的郁山镇1987年出土1件编钟;石堤镇1988年出土1件编钟;黄家镇猴里村1992年出土1件錞于和3件编钟。黔江的冯家街道白泉村1956年出土1件虎钮錞于;舟白街道寨坡村1981年出土1件钲;石家镇高石村1985年出土1件钲;濯水镇张家村1990年出土2件编钟。根据吴小平先生的系统梳理,在贵州黔东北的松桃、铜仁、施秉、正安和务川,湖南湘西和湖北鄂西南等地也有窖藏发现[4]。此外,值得关注的是在乌江流域的涪陵小田溪遗址秦至汉初的M2、M2[5]和M12[6],发现有錞于、扁钟、钲和洗等一批铜器;在四川渠县城坝遗址M45也出土有錞于、扁钟(发掘者命名为编钟)、钲等一批铜器[7]。

图十二 扁钟[8]

1.贵州正安甬钟[9] 2.万州扁钟 3.郁山扁钟 4.黔江张家村扁钟 5.彭水扁钟 6.酉阳扁钟

图十三 虎钮錞于[10]

1.万州甘宁虎钮錞于[11] 2.奉节青龙包錞于 3、4.黔江虎钮錞于 5.贵州正安虎钮錞于[12] 6.贵州松桃虎钮錞于[13] 7.彭水虎钮錞于 8.酉阳虎钮錞于

图十四 涪陵小田溪M12出土铜器[14]

图十五 四川渠县城坝遗址M45出土铜器[15]

此外,武隆境内发现的土坎遗址、生基坪遗址、江口汉墓、关口一号西汉墓等一批先秦两汉时期重要遗址,与蒲板铜器窖藏相距较近,山上山下可能存在互动关系,应当运用整体的视角进行系统的观察和思考,因此,简要把这4处遗址介绍如下(图一二)。土坎遗址位于羊角街道关滩村田坝社,2006年清理11座战国末期秦统一六国至西汉初年的巴文化土坑墓11座,出土有铜印章、铜剑、铜矛、铜镦等铜器及陶罐、陶釜等一批陶器[16];2023年清理战国晚期墓葬一座,出土有铜戈和陶花边口沿罐等[17]。生基坪遗址位于凤山街道城东村十七社,2023年清理东周时期遗迹共计154个,包括房址、灰坑、灰沟和柱洞,出土有陶罐、陶豆、尖底盏、花边口沿罐、纺轮、网坠等一批陶器,以及青铜箭镞等小件铜器;清理汉代墓葬4座,出土有陶罐、陶釜等一批陶器,以及铜鍪、铜钵、铜镜、铜环和铜钱等一批铜器[18]。江口汉墓位于江口镇包括蔡家村和生基坪券顶石室墓以及坟院子的券顶砖石墓,出土了铜摇钱树、鋗和陶俑、盘等[19]。关口西汉一号墓位于江口镇蔡家村,出土矛、洗、壶、钫、扁壶、蒜头壶、釜和甗等一批铜器以及耳杯和盘等一批漆木器[20]。

图一六 武隆蒲板铜器窖藏周邻区域巴文化遗址位置示意图

四、结语

武隆蒲板铜器窖藏无明确的地层叠压关系,亦无明确的纪年,我们只能依据既往出土的同类型器物进行对比分析,推定其年代。其中,扁钟与四川渠县城坝遗址2019年度发掘的M45出土的扁钟(发掘者命名为编钟)形制相似,M45的年代被推定为战国中晚期[21]。虎钮錞于与贵州松桃出土的虎钮錞于也颇为相似,后者年代推定为战国时期[22],与涪陵小田溪遗址秦至西汉初的M2和M12的虎钮錞于形制也颇为相似[23]。根据吴小平先生的研究,武隆蒲板铜器窖藏的扁钟属于甲类扁钟,时代大致属于战国中晚期,西汉至东汉早期可能继续制作和使用,东汉中晚期可能有沿用;虎钮錞于属于乙类Ⅱ式,出现时代在战国晚期,部分或西汉时期延续制作;铜洗有铺首衔环,属于贰类甲Ⅱ式,时代在东汉中晚期。他通过系统梳理窖藏的时空分布,指出响(乐)器+日用生活器组合主要年代为东汉中晚期。综上所述,武隆蒲板铜器窖藏的年代推定为东汉中晚期为宜。

武隆蒲板铜器窖藏中的虎钮錞于和扁钟为青铜乐器。錞于主要用于军中号令军队,鼓舞士气等,如《淮南子・兵略训》中记载 “两军相当,鼓錞相望”。錞于和扁钟还有作为祭祀等重大礼仪活动的礼仪器以及宴飨娱乐的礼乐器等用途。此外,扁钟还是身份和地位的象征。铜洗则是古代日常盥洗用具,除用于日常盥洗外,在一些重要的礼仪和祭祀场合中,铜洗也可能被用作礼器,用于净手等仪式;另外,也多见于墓葬中作为随葬品,表达丧葬习俗等,如贵州赫章可乐墓地的套头葬[24],用铜洗垫头或盖面。高玉平先生指出“祭祀”类青铜器窖藏有以下几种特点,第一,器物种类以青铜礼器、青铜乐器为主;第二,器物形制纹饰精美;第三,埋藏的器物数量多为单件为主,多件的较少;第四,埋藏地点多为地势较高的地方或是水边,往往与居住遗址无关[25]。正如有学者也指出,巴是一个崇巫信鬼的民族,遇到大事或天灾,亦或是战争前夕,巴人总会在特定的地点举行祭祀仪式,祈求神明和先祖的护佑[26]。诸如相邻的芙蓉江流域贵州正安,铜扁钟发现在山岭石隙中,渝东南区域的黔江、彭水和酉阳以及湘西、鄂西南、黔东北等地窖藏的位置均在高山或河边,地处武陵山区,再结合武隆蒲板铜器窖藏地理环境和器物特征,我们认为该窖藏可能与天地山川祭祀有关。

古代巴族崇拜白虎,白虎是巴族的“图腾”,虎钮錞于体现了巴人对白虎的崇拜之情,如《后汉书・南蛮西南夷传》就有记载“廪君死,魂魄世为白虎,巴氏以虎饮人血,遂以人祠焉”。虎钮錞于是典型的巴文化器物在学术界已成为普遍共识,如徐中舒先生就指出出土錞于以虎钮錞于为最多,其出土地即为巴族分布之地[27],朱世学先生也指出虎钮錞于是巴人青铜文化的代表性器物之一[28]。扁钟有“巴钟”之称,多发现于巴文化活动区域内,扁钟出土地以鄂西清江流域为中心,以窖藏为主,秭归天灯堡墓出土有虎头甬扁钟,毫无疑问扁钟是巴文化铜器[29]。铜洗在战国晚期至汉代多流行于西南地区,在巴文化遗址中多有出土,与巴文化关系密切。有学者提出从战国中期至秦、西汉早期,在原巴文化分布的广大范围内,普遍出现了铜錞于、钲、钟等乐器,特别是錞于、钲在墓葬和窖藏内通常同出,已形成固定组合[30]。如贵州松桃出土的虎钮錞于、钲、扁钟组合[31],就是典型的巴文化器物。此外,在巴文化遗址中已多见此类铜器随葬组合,如涪陵小田溪遗址M12和四川渠县城坝遗址M45均出土有虎钮錞于、钲、扁钟等乐器组合,还有一些诸如釜、洗等铜容器。

综上所述,我们可以看到虎钮錞于、扁钟、铜钲等礼乐器已基本形成巴文化铜器固定组合,进入东汉中晚期以后也有一些容器参与到组合之中形成新的组合特征。武隆蒲板铜器窖藏出土的虎钮錞于、扁钟和铜洗组合是晚期巴文化铜器固定组合的代表性案例。武隆蒲板铜器窖藏的发现,再结合武隆生基坪、土坎、江口汉墓和关口一号汉墓等一批战国秦汉时期遗存,为揭示晚期巴文化的社会图景提供了良好的契机。

注释:

[1] 此图根据回忆模拟(谨供参考),铜洗覆扣。

[2] 引自《中国音乐文物大系》总编辑部:《中国音乐文物大系·四川卷》,大象出版社,1996年,第45~60、64~72页;邓辉:《土家族区域的考古文化》,中央民族大学出版社,1999年,第186页。

[3] 陈志:《巴国重器“錞于王”35年前惊现万州》,《重庆晨报》,2024年6月3日。

[4] 吴小平:《武陵山区战国秦汉时期的铜器窖藏与人群》,科学出版社,2025年4月,第11~12页。

[5] 四川省博物馆、重庆博物馆、涪陵县文化馆:《四川涪陵地区小田溪战国土坑墓清理简报,《文物》1974年第5期。

[6] 重庆市文化遗产研究院等:《重庆涪陵小田溪墓群M12发掘简报》,《文物》2016年第9期。

[7] 陈卫东:《四川渠县城坝遗址2019年度考古发掘》,《大众考古》2020年第2期。

[8] 除了特别注明出处外,其余均引自《中国音乐文物大系》总编辑部:《中国音乐文物大系·四川卷》,大象出版社,1996年,第45~60、64~72页。

[9] 图片引自动静贵州2024年12月13日。

[10] 除了特别注明出处外,其余均引自《中国音乐文物大系》总编辑部:《中国音乐文物大系·四川卷》,大象出版社,1996年,第45~60、64~72页。

[11] 图片引自重庆中国三峡博物馆。

[12] 图片引自网络https://movement.gzstv.com/news/detail/Hb9X66/#:~:text。

[13] 图片引自网络https://movement.gzstv.com/news/detail/Hb9X66/#:~:text。

[14] 图片引自重庆市文化遗产研究院等:《重庆涪陵小田溪墓群M12发掘简报》,《文物》2016年第9期。

[15] 陈卫东:《四川渠县城坝遗址2019年度考古发掘》,《大众考古》2020年第2期。

[16] 重庆市文物考古研究院:《重庆市武隆区土坎遗址土坑墓发掘简报》,《南方民族考古(第二十二辑)》,第1~23页,科学出版社,2021年10月。

[17] 重庆市文物考古研究院、武隆区文化遗产保护管理所:《武隆区土坎遗址考古工作报告》(内部资料),2023年11月。

[18] 重庆市文物考古研究院、武隆区文化遗产保护管理所:《武隆区生基坪遗址考古工作报告》(内部资料),2023年11月。

[19] 四川省文物管理委员会、武隆县文化馆:《四川武隆县江口镇汉墓清理简报》,《考古与文物》1990年第6期。

[20] 国家文物局:《2023年中国重要考古发现》,文物出版社,2024年,第119~124页。

[21] 陈卫东:《四川渠县城坝遗址2019年度考古发掘》,《大众考古》2020年第2期。

[22] 贵州省博物馆考古组:《贵州松桃出土的虎钮錞于》,《文物》1984年第8期。

[23] 四川省博物馆、重庆博物馆、涪陵县文化馆:《四川涪陵地区小田溪战国土坑墓清理简报,《文物》1974年第5期;重庆市文化遗产研究院等:《重庆涪陵小田溪墓群M12发掘简报》,《文物》2016年第9期。

[24] 贵州省文物考古研究所编:《赫章可乐2000年发掘报告》,文物出版社,2008年6月。

[25] 高玉平:《建国以来所见商周青铜器窖藏研究》,安徽大学博士论文,2010年6月,第2页。

[26] 谭凯文:《以巴文化青铜乐器为中心的巴国古乐史研究》,海南大学硕士学位论文,2023年5月,第58页

[27] 徐中舒:《四川涪陵小田溪出土的虎钮錞于》, 《文物》1974年第5 期。

[28] 朱世学:《对虎纽錞于若干问题的认识》,《三峡大学学报(人文社会科学版)》第32卷第1期,2010年1月。

[29] 薛培:《远古沓来—音乐考古与巴国》,《人民音乐》2023年第9期。

[30] 白九江:《中心与边缘的交互:巴文化与中原文化的关系及其“华夏华”进程》,《西南文物考古》2024年第2期。

[31] 贵州省博物馆考古组:《贵州松桃出土的虎钮錞于》,《文物》1984年第8期。