成都平原先秦时期铜器生产体系研究

内容提要:通过对成都平原200多件铜器全面的成分及铅同位素分析,结合全新的微量元素和铅同位素分析方法,初步复原了成都平原先秦时期铜器的生产体系。成都平原先秦时期存在本土和外来两条铜器生产脉络。外来脉络以三星堆祭祀坑的一部分铜器为代表,技术水平高。本土脉络在商时期以金牛、青羊地点的低质量小件铜器为代表,其后发展到西周时期以金沙遗址为代表的铜器,再到东周成熟的巴蜀系铜器。两条铜器发展脉络在技术、原料上完全不同。三星堆祭祀坑部分铜器到金沙铜器仅是文化上的继承,生产脉络分属于外来和本土,由此可以理解金沙铜器“衰落”的原因。

对于中国古代青铜器的研究,学者们关注的主要是类型、纹饰、铭文等方面,对于铜器生产体系的问题讨论较少[1],尤其缺乏基于某一特定时空区域的系统性研究。这一维度信息的缺失在很大程度上限制了铜器研究的深入。反言之,若能对某一特定文化地理区域的铜器生产体系进行长时段的考察,复原铜器生产的发展脉络,则可判断特定铜器群是否符合这一脉络的发展特征,并进一步解决关于铜器产地、文化互动等的诸多问题,从新的角度揭示该区域考古学文化的发展与演变。

成都平原是古蜀文明的核心区域,属于独立的文化地理区块,商周时期的文化序列较为完善[2]。铜器也有着从三星堆、金沙到东周巴蜀系铜器这一完整序列,但尚有一些亟待解决的问题。比如三星堆祭祀坑铜器的产地,三星堆与金沙铜器的关系,东周巴蜀系铜器的形成过程等。简言之,自商至东周时期,铜器发展似呈跳跃式,虽年代序列相对完整,但各时期铜器形态、技术差异较大,发展脉络不够清晰。我们认为构建该区域长时段的铜器生产体系将有助于理清铜器发展脉络,促进对古蜀文明更为深入的解读。梳理铜器发展脉络的前提是区分本土的发展脉络和外来文化的输入及影响,因此成都平原在不同时期与外界的联系同样是我们考察的重点。

我们基于以往对其他区域铜器的研究提出了复原铜器生产、流通体系的基本思路和方法[3]。具体来说,首先开展考古学分析,建立相关分类标准,提出问题;之后再根据考古学问题设计相应的科技分析方案,开展成分、铅同位素等方面研究;最后综合考古分析和科技数据结果进行综合解读。这种考古先行,科技验证,风格、技术、原料相结合的思路被证明是极为有效的[4]。

对于成都平原铜器的研究也采取这一思路。在考古学分析部分,主要依据形制、风格建立铜器的考古学分类体系。科技分析部分着重于依据科技数据对应考古学分类体系,同时总结各时期铜器的原料特征,寻找本土原料的标准,并与区域外铜器进行对比。目前学界对于成都平原早期的铜器来源仍有争议,但对东周尤其是战国时期的巴蜀系铜器则公认为本地生产。由已知推导未知,本文将东周的巴蜀系铜器作为本地生产铜器的代表。由东周时期倒序地向前推导,以化学成分和铅同位素数据两方面为主线,建立各时期铜器的原料数据特征。最终,综合考古和科技两方面的分析,复原铜器生产体系,理清铜器发展脉络。

一、材料与方法

本文分东周、西周、商三个时期进行讨论,分析材料包括成都百寿路墓地出土的战国时期铜器45件、清江路墓地出土的战国时期铜器16件、星河路墓地出土的春秋晚期铜器39件,金沙遗址“祭祀区”出土的商时期铜器7件、商末至西周中晚期铜器14件、西周晚期至春秋中期铜器8件,以及金牛城乡一体化(简称“金牛”)地点出土4件、青羊兴城建(简称“青羊”)地点出土11件和三星堆祭祀坑出土的多件铜器(铅同位素数据:68例;微量元素数据:45例)。上述材料中,除三星堆祭祀坑出土铜器的68例铅同位素数据及30例微量元素数据引自其他学者的研究成果[5]外,其余全部数据及三星堆祭祀坑出土铜器的15例微量元素数据均由笔者在同一实验室,采用相同分析仪器、标准和流程完成测试,大部分数据已在相关的个案研究中发表[6]。具体测试标准如下。

微量元素分析在四川大学考古科学中心考古材料与文物保护实验室测试完成。采用Leeman 公司的 Prodigy 7型全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-AES)测定。分析标准溶液使用市售国家单一标准储备溶液混合配制,测定的元素类别包括Sn、Pb、As、Sb、Ag、Ni、Fe、Zn、Se、Te、Au、Bi。仪器分析条件如下:RF(高频发生器),功率1.1kw,氩气流量20L/min,雾化器压力30psig(英制单位,约20MPa),蠕动泵(样品提升)速率1.2ml/min,积分时间30sec/time。

铅同位素分析在北京大学地球与空间学院造山带与地壳演化教育部重点实验室完成,使用VG Axiom 型多接收高分辨等离子体质谱仪(MC-ICP-MS)测定。铅同位素分析是根据成分分析得到的铅含量结果,将样品溶液分别稀释10~100倍,加入国际标准 Tl 溶液,再进行测量。

以上涉及的地点除三星堆位于广汉外,其余均在成都市区内。百寿路、清江路及星河路铜器材料均出自蜀文化中小型墓葬;金牛地点铜器出自小型墓葬;青羊地点铜器则多出自普通居址;金沙“祭祀区”和三星堆祭祀坑的性质被判断为与祭祀相关。不同的出土背景更利于客观、全面地揭示铜器生产问题。

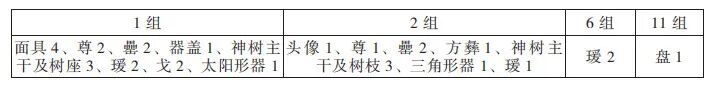

就器类而言,星河路、百寿路、清江路墓地出土铜器绝大部分为各类兵器,以戈、剑、矛为主。金沙“祭祀区”出土铜器则包括各类兵器、容器残片。其中容器质量较差,纹饰不精;戈、锥形器为典型的本地风格;其余小型器铸造水平较低。金牛和青羊地点出土铜器主要为箭镞、戈以及小型工具。以上铜器均表现出本土的铸造技术特征。三星堆祭祀坑出土铜器则包括外来式的容器以及本地式的面具、头像、神树等(图1)。除三星堆祭祀坑涉及一些外来式铜器,其他诸如东周楚式、秦式等外来风格铜器并未纳入本文研究范畴。

图1 成都平原各时期代表性铜器

考古学分析和科技分析是本文研究的主体内容,遵循风格、技术、原料相结合的思路。理想状态下,考古学分析应包括铜器形制、纹饰以及铸造工艺等不同方面的内容。但限于客观条件,目前难以对成都平原铜器进行系统的铸造工艺研究,本文对此仅简要讨论。科技分析部分的核心内容是依据微量元素和铅同位素数据复原不同时期铜器的铜、铅原料特征。至于铜器金相等微观结构分析,本文并未涉及。原因主要是自三星堆、金沙直至东周巴蜀系铜器,均以铸造技术为主,锻造工艺运用得相对较少。况且各时期铜器类型差异巨大,功能不一,很难基于金相分析进行有效对比。当然这并非否认微观结构分析在此类研究中的重要性,金相与铸造工艺分析仍是本研究未来需要补足的方面。

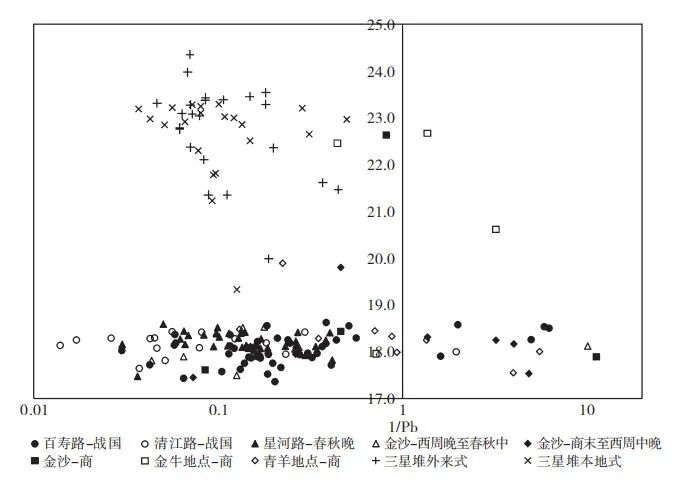

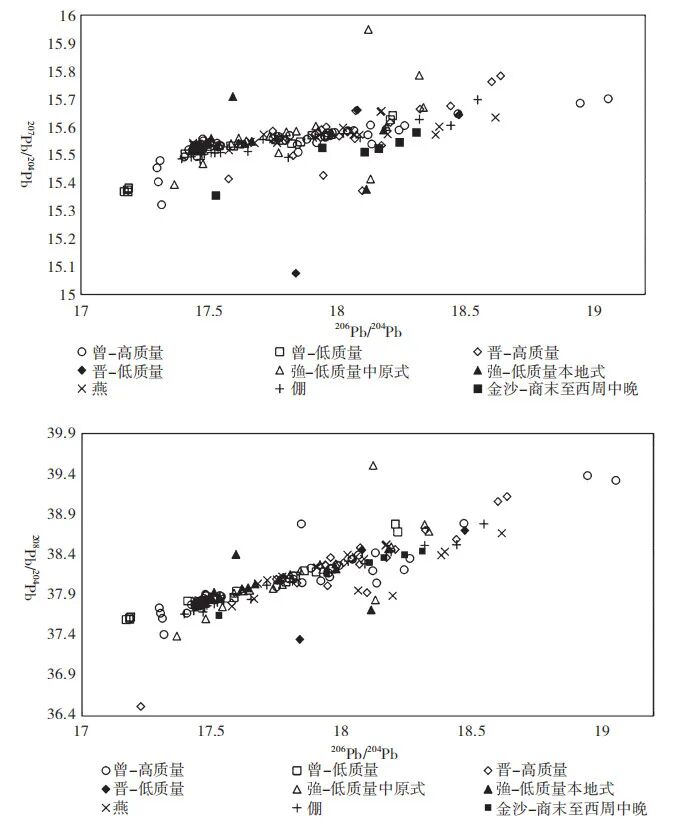

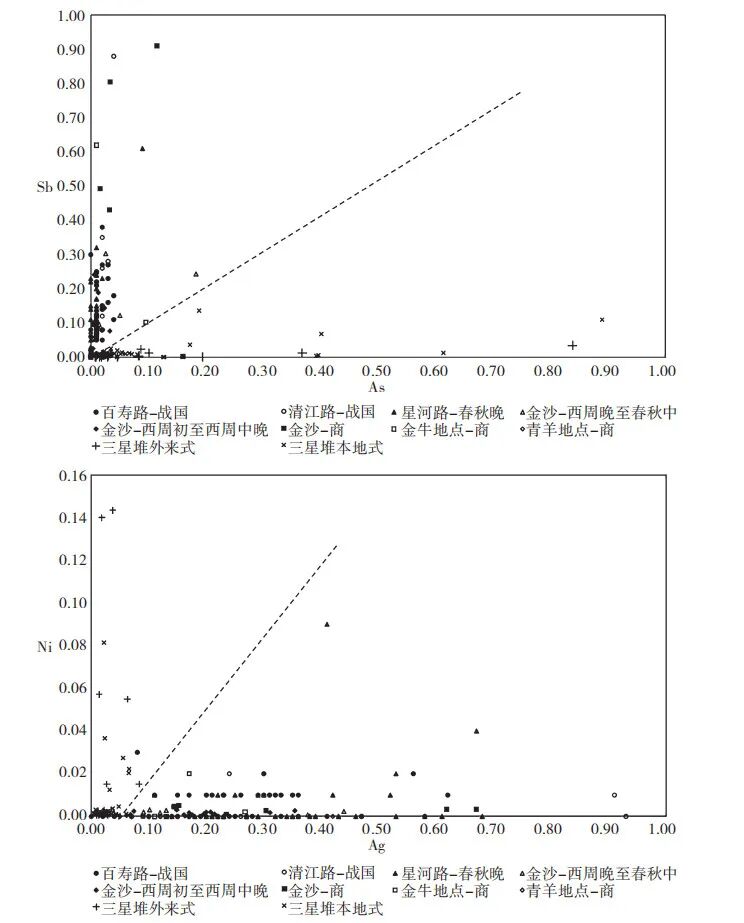

对于微量元素和铅同位素数据,我们除了运用传统方法做散点图对比外,还引用了牛津大学马克·波拉德(Mark Pollard)团队近年提出的“牛津研究体系”(Oxford System)。该研究体系是综合铜器的主量、微量元素以及同位素来讨论铜器原料的流通[7]。其中在铅同位素分析中可通过铅同位素比值与1/Pb 值的对比讨论铜器的回收、重熔[8]。回收、重熔也是我们讨论铜器生产中不可回避的一个问题,尤其是东周蜀国铜器多为兵器,确实存在着大规模回收重熔的可能性。为此,在系统讨论铅同位素数据之前,我们首先利用“牛津研究体系”中的铅同位素做图方法对本文讨论的全部数据进行了处理。如图2所示,各时期数据均未出现大规模重熔的数据特征,可基本排除这一可能性。

图2 本文分析数据中铅同位素比值与1/Pb值关系

对于铅同位素数据所指征的原料类别,学界多有不同意见。例如有学者认为铅含量50ppm 至4%之间均指征铜料来源,超过这个范围的指征铅料来源[9]。本文采取中国学者惯用的2%作为标准,认为铅含量超过2%的样品中铅同位素指征铅料来源。在研究过程中,我们尝试对比1%、2%、3%、4%等不同标准下铅含量对铅同位素的影响,并未发现明显规律。

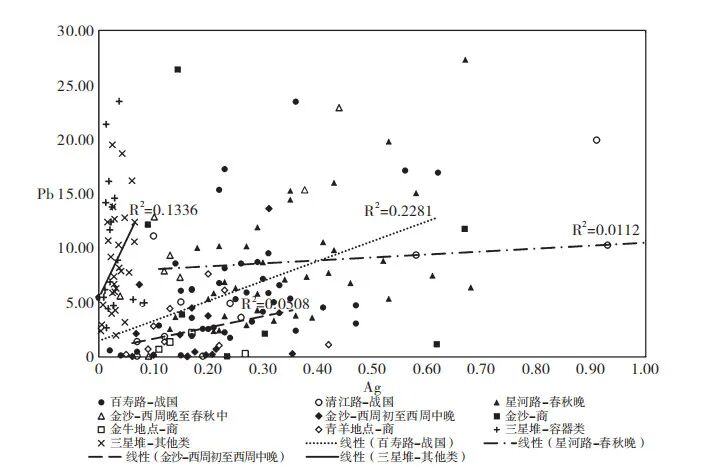

微量元素的分析除采用传统的散点图方法外,还应用了“牛津研究体系”中的微量元素分组(Copper Groups)方法。这种方法是利用砷、锑、银、镍四种元素在铜器中的有无(以0.1%为界进行区分),建立16个不同的微量元素小组,利用微量元素小组的异同来讨论金属原料的流通。已有不少论文详细介绍了该方法,兹不赘述。值得注意的是,微量元素小组是铜器冶铸的综合结果,并非一定与固定矿源对应。我们主要利用不同的微量元素小组判断不同的原料类型。尽管该方法主要用于解决铜料的来源问题,但一般认为微量元素银往往受到铅的影响。为此,我们将本文数据中的银、铅含量进行对比,发现各时期铜器中的银、铅并无明显的正相关关系,R2值均低于0.3,银元素未受到铅含量的明显影响(图3)。

图3 本文分析样品的银、铅含量关系

综合以上验证工作以及我们以往的研究积累,将微量元素分组和铅同位素方法相结合讨论铜器的原料类型是较为有效的。以下便以倒序的方式讨论各时期铜器生产体系问题。

二、东周时期铜器生产体系

成都平原东周时期的铜器材料集中在战国时期,春秋时期材料相对较少,尤其缺乏春秋早、中期的考古发现。而从三星堆-金沙风格铜器过渡到战国典型的蜀式铜兵器,春秋早、中期的材料对于揭示蜀地铜器风格的转变过程不可或缺。目前成都平原判断为春秋时期的铜器资料主要发现于金沙遗址,具体包括金沙遗址国际花园地点[10]、黄河地点[11]、人防地点[12]、星河路西延线地点[13]等。这些地点均有一些墓葬属春秋时期,但对于它们具体年代的判断,学界分歧较大。我们认为这主要由于铜兵器形制简单,单纯依据形制特征难以给出准确的分期方案。除金沙遗址外,成都枣子巷[14]、忠县瓦渣地[15]等也有属于春秋时期的墓葬。

成都平原战国时期的铜器材料十分丰富,且年代较为明确,如新都马家公社木椁墓[16]、商业街船棺墓[17]、羊子山172号墓[18]、文庙西街墓葬[19]、百花潭中学10号墓[20]、成都中医学院战国墓[21]等出土铜器。成熟的巴蜀系铜器在此阶段形成,除铜兵器外,一些日常用器如鍪、釜等开始流行。

本文分析的东周时期铜器以百寿路和清江路墓地材料代表战国时期,以星河路墓地材料以及金沙遗址五期中段至五期晚段Ⅰ段铜器代表春秋时期。按照前文提出的由已知推向未知的倒序讨论方式,首先看战国时期的情况。

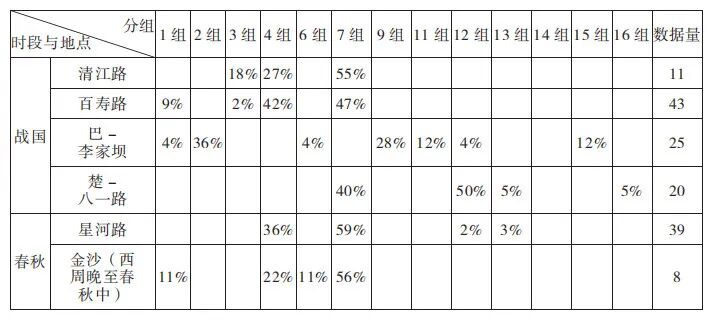

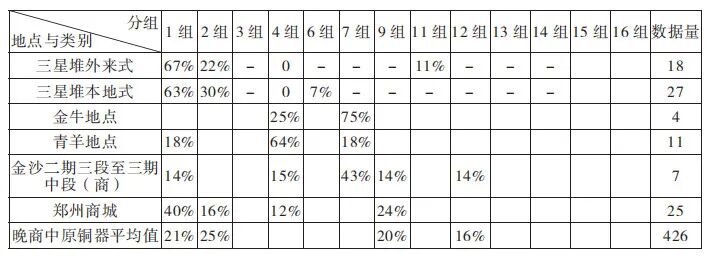

百寿路墓地出土的2件铜器以及清江路墓地出土的5件铜器由于锈蚀严重,谨慎起见,其分析结果未纳入微量元素分析中。根据微量元素分组结果,清江路墓地出土的11件铜器分布在3、4、7组,后两组分别占比27%和55%;百寿路墓地出土铜器则分布在1、3、4、7组,其中4、7组分别占比42%和47%(表1)。由此可见,4组(含银)和7组(含锑和银)可能是成都平原战国时期铜器流行的原料类型。

再看春秋时期的星河路墓地材料。从铸造质量看,该地出土铜器明显可分为两类:一类铸造质量较精,应为实用器(见图1,13、14);另一类铸造质量较差,很多并无实用功能(见图1,15~17)。有的铜矛不仅器身变形,甚至銎内泥芯也未取出,显然未经使用(见图1,17);再如很多三角援戈,并未开刃,器身的穿孔也多不规整,可能仅用作明器。星河路墓地出土的39件铜器数据分布在4、7、12、13组,其中4、7两组分别占比36%和59%,与清江路和百寿路战国时期材料表现出完全一致的特征(见表1)。另外,金沙遗址“祭祀区”中五期中段至晚段Ⅰ段8件铜器,年代约为西周晚期至春秋中期,其微量元素分组中4、7组也属于最为主要的两个组别(见表1)。

表1 成都平原与其他地区东周铜器微量元素分组对比

以上四个地点的情况表明,4、7组原料自春秋中期到战国时期均是主要的原料类型。另外,四个地点的铜器多为巴蜀系兵器,其中星河路墓地还有不少明器类兵器,基本排除了外来的可能性,可以作为本地生产铜器的代表。由此,4、7组原料可作为成都平原东周时期本地原料的标准。事实上,我们在对成都市区出土的一些汉唐时期的铜钱等小件铜器的分析中,也发现不少样品属于4、7组,表明这些类型原料可能在东周之后很长一段时间内得到沿用[22],但相关数据有限,此处不做过多讨论。

目前东周时期铜器虽出土数量巨大,但微量元素数据极为缺乏,难以开展系统对比研究。笔者曾对重庆云阳李家坝巴国墓地的25件铜器进行分析,其年代主要集中在战国中、晚期,器类均为舌形钺、釜、矛、剑等典型巴蜀风格铜器。李家坝墓地出土的秦、楚等外来风格的铜器均被排除在外。分析结果表明,其微量元素分组较为杂乱,2、9、11、15几个组别的比重均超10%(见表1),但成都平原蜀系铜器流行的4、7组类型原料则一例未见,可见巴、蜀两国铜器原料存在根本性差异。另外,本文对已发表的河南南阳八一路楚国墓地的20个铜器数据做微量元素分组研究[23],结果表明7、12组为主要类型,与蜀国既有联系又存在差异。

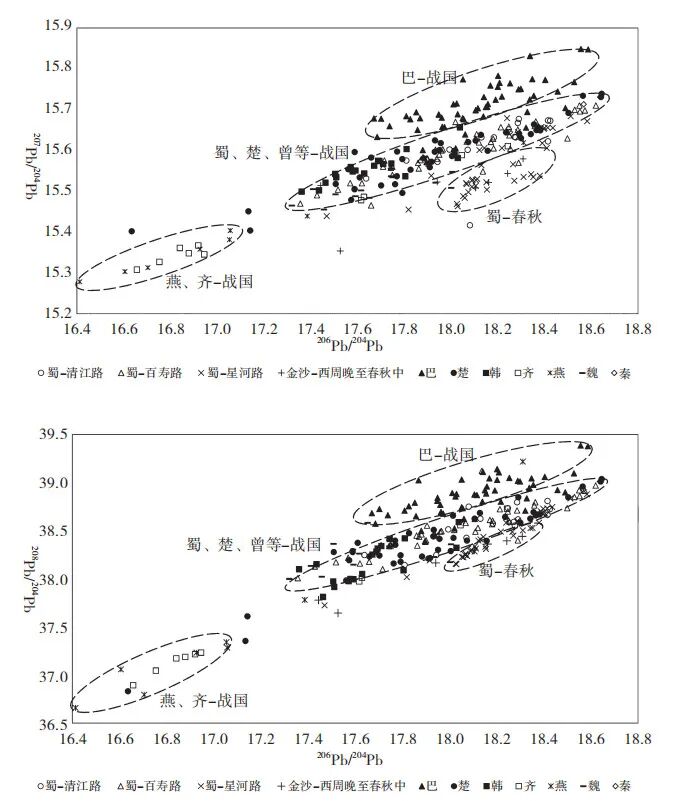

本文涉及的成都平原东周铜器的铅同位素数据包括星河路墓地39例、百寿路墓地45例、清江路墓地16例以及金沙“祭祀区”西周晚期至春秋中期的6例数据,共计106例。这些铜器多为铅锡青铜和铅青铜类型,铅同位素应指征其铅料来源。将以上地点铜器数据做图对比,结果表明百寿路和清江路墓地的数据大部分重合在相同范围,而星河路墓地的数据仅有少部分与此范围重合,多数样品分布在其独有区域(图4)。这应是年代差异造成的,也就是说蜀国以星河路墓地为代表的春秋晚期铅料与以百寿路、清江路墓地为代表的战国时期铅料应有不同来源。6例金沙“祭祀区”数据也多落入星河路墓地春秋时期铜器范围,这进一步验证了蜀国春秋与战国时期铅料的差异。考虑到微量元素分组显示的春秋到战国时期铜原料的一致性,可以推测蜀国所用铜料和铅料有不同来源。

图4 成都平原与其他地区东周铜器铅同位素对比

我们进一步引用东周其他国家的铅同位素数据进行对比,尤其是数据较为丰富的战国时期铜器。张吉等学者曾系统整理讨论了东周各国青铜器的铅同位素数据并进行了分类[24]。他们的分类中,A 类矿料的208Pb/206Pb比值为2.11~2.13,B 类矿料的208Pb/206Pb 比值为2.09~2.11,认为 B 类矿料是春秋中期曾、楚等汉淮地区诸侯国主要使用的矿料。本文所分析的蜀国春秋时期铜器数据多处于 B 类矿料范围,初步暗示了其中铅料流通的可能性。

战国时期铜器数据较丰富,其中关于巴[25]、楚[26]、韩[27]、秦[28]、燕[29]、魏[30]、齐[31]等国铜器均有铅同位素数据发表。将以上数据系统整合后与蜀国战国铜器数据进行对比,可以发现大部分国家的数据均集中在同一范围内,但巴国数据多在此之外,燕、齐两国的钱币数据也存在独有区域(见图4)。在多国重叠的这一范围内,蜀国与楚国数据显示出最好的契合度。张吉等学者的研究表明,曾国的数据也在这一重叠范围内。联系到上述春秋时期蜀国与曾、楚可能存在的铅料流通,这种现象在战国时期更加明显。我们认为蜀国东周时期所用铅料或许来自曾、楚地区。

文献史料中对于蜀、楚关系的记载不少,多与战争有关,两国时战时和。如《史记·楚世家》载:“肃王四年,蜀伐楚,取兹方。于是楚为扞关以拒之。”对于两国经济、文化交流的记载则罕见于文献。但从考古材料来看,蜀地铜器与楚文化圈表现出最密切的交流。东周巴蜀地区具有外来风格的铜器中,以楚文化铜器数量最多、类别齐全,包括鼎、敦、盏、豆、盒、尊缶、匜等容器以及剑、戈等兵器。尤其在新都马家公社木椁墓这类高等级墓葬中出土数量更多。其中有些楚风格铜器带有铭文,可明确为楚地产品流通至蜀地;也可能存在一些当地仿制甚至楚地工匠在蜀地铸铜的现象。本文原计划对蜀地具有外来风格的铜器进行全面科技分析,解决此类铜器的产地问题,但遗憾的是,具有外来风格的铜器多为容器,保存也较好,这给取样研究带来极大困难,只能留待技术进步时再解决。

三、西周时期铜器生产体系

成都平原西周时期铜器材料以竹瓦街铜器窖藏为代表,还包括新繁水观音、广汉兴隆乡毗卢寺等遗址出土铜器。另外金沙遗址梅苑地点“祭祀区”有部分铜器属西周时期。

竹瓦街窖藏铜器共有两批,均置于陶缸内。1959年发现铜器21件,包括多件罍、尊、觯以及戈、矛、钺、戟等兵器。1980年发现的铜器包括各型罍及戈、钺、戟[32]。虽然窖藏铜器间可能存在年代差异,对于窖藏年代判定也存在不同意见[33],但各式罍显然属西周早期,又未见明确的更晚器物,因此依据主流意见将其定为西周早期应无疑问。

新繁水观音遗址出土铜器包括1956年出土的8件兵器、1957年 M1出土的7件兵器和1958年 M2出土的6件兵器及其他15件小型铜器[34]。广汉兴隆乡毗卢寺遗址征集多件铜戈及铜矛[35]。成都市黄忠村遗址1999M12出土1件铜剑。以上铜器根据地层关系、陶器序列以及铜器形制特征,可大体将年代判定为西周时期。

金沙遗址梅苑地点“祭祀区”出土铜器较为丰富,除容器残片、立人像、眼形器外,还有一些龙、鸟、鱼等动物造型铜器和长条形、锥形、菱形、圆角长方形等几何形铜器以及戈、钺、璧环形器等[36]。发掘者认为大量使用铜器的祭祀活动属于金沙祭祀遗存的第二阶段,年代约在公元前1100至前850年,已跨入西周纪年[37]。

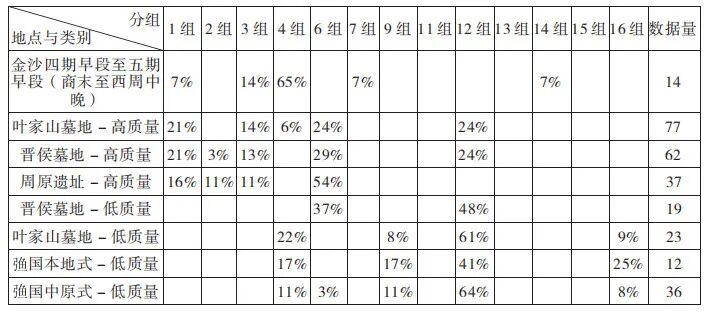

对于西周时期铜器,本文仅分析了金沙“祭祀区”的14件铜器,对应遗址的分期为四期早段至五期早段,相当于商末至西周中晚期。微量元素分组结果表明4组占比较高,包括7组在内的其他组别占比较低(表2)。这一数据量显然不足以代表成都平原西周时期的整体状况,但与东周时期铜器类似的是,4组是主要原料类型。

表2 成都平原与其他地区西周铜器微量元素分组对比

西周时期的成都平原与中原王朝的关系是亟待解决的重要问题。我们曾对西周时期周原、晋侯墓地、叶家山墓地、 国墓地等西周王朝中央、姬姓封国、非姬姓封国的铜器进行了系统的微量元素和铅同位素分析,初步提出西周时期的铜器生产和流通模式[38]。简言之,西周诸侯国铜器可分为高质量和低质量两大类,并以前者为主。各姬姓封国的高质量铜器以及王朝中央的铜器表现出一致的微量元素和铅同位素特征,表明高质量的铜器主要是由王朝中央主导生产并向各诸侯国分配。相较而言,各地的低质量铜器从风格、铸造技术到原料多表现出独有特征,反映的应是本地生产的现象。中央分配的高质量铜器与本地生产的低质量铜器共同构成了西周铜器生产和流通的主要脉络。

国墓地等西周王朝中央、姬姓封国、非姬姓封国的铜器进行了系统的微量元素和铅同位素分析,初步提出西周时期的铜器生产和流通模式[38]。简言之,西周诸侯国铜器可分为高质量和低质量两大类,并以前者为主。各姬姓封国的高质量铜器以及王朝中央的铜器表现出一致的微量元素和铅同位素特征,表明高质量的铜器主要是由王朝中央主导生产并向各诸侯国分配。相较而言,各地的低质量铜器从风格、铸造技术到原料多表现出独有特征,反映的应是本地生产的现象。中央分配的高质量铜器与本地生产的低质量铜器共同构成了西周铜器生产和流通的主要脉络。

尽管本文分析的金沙“祭祀区”出土铜器多属本地式,与西周中原风格铜器迥异,但从原料来源的角度仍有必要进行对比。首先,西周中央和各姬姓封国的高质量铜器,微量元素分组均以1、3、6、12组为主,金沙“祭祀区”流行的4组包括其后流行的7组均不见于高质量铜器中。综合铅同位素来看,金沙“祭祀区”的数据也仅有1例落入各封国共有的范围(图5)。因此,金沙“祭祀区”所代表的本地式铜器在原料来源上应不在西周王朝掌握的体系内。其次,与各封国的低质量铜器相比可知,曾国和 国的低质量铜器均流行4组(见表2)。这种相似的原因,依目前证据还难以给出确切解释。

国的低质量铜器均流行4组(见表2)。这种相似的原因,依目前证据还难以给出确切解释。

图5 成都平原与其他地区西周铜器铅同位素对比

从形制特征来看,金沙“祭祀区”出土铜器与中原地区所见关联甚少,而相比于更早的三星堆祭祀坑出土铜器尽管存在一定差异,但更多的是共性。如立人像、眼形器、璧环形器、璋等在两遗址均有发现[39]。可以说,金沙铜器与三星堆铜器在文化属性上是前后相承的。但从生产属性来看,金沙铜器普遍的特点是以小型器为主、铸造质量相对较低,尤其缺乏反映三星堆高水平铸造技术的容器和大型立人像等。换言之,金沙“祭祀区”铜器尽管在文化上可以看作三星堆祭祀坑铜器的延续,但在铸造技术水平上却出现了“倒退”的现象。另外一个较为重要的证据是金沙遗址青羊地点出土的1件斜方格乳丁纹铜簋(VT0105⑤∶2)[40]。该器在形制、纹饰上与中原、关中地区商末周初流行的同类器相似,但铸造极为粗糙,且由红铜铸成,而非常见的铅青铜或铅锡青铜。因此,基本可以肯定这件铜簋是本地仿制产品。这也进一步证明在十二桥文化时期,本土铜器制作技术水平应相对较低,与中原地区的技术水平存在明显差距。金沙遗址出土铜器从形制、原料类型、技术水平三方面均与中原王朝关联较弱,代表了本土的技术特征。与三星堆祭祀坑出土铜器相比,则呈现出文化属性相同但生产技术不同的现象,这暗示了部分金沙与部分三星堆铜器生产来源可能不同。值得注意的是,金沙曾出土一些铜容器残片,与三星堆祭祀坑中的器物关系密切,对此现象我们将另文论述。

尽管金沙“祭祀区”铜器与中原地区关联较弱,成都平原的竹瓦街窖藏铜器却与西周王朝表现出密切关系。李伯谦先生认为竹瓦街窖藏出土的尊、觯具有商末周初的风格,铜罍具有典型的西周早期特征[41]。总体来说,竹瓦街窖藏铜器年代应在西周早期,其中尊、觯等器物或许反映的是周初分器的现象。对于铜罍的解读,我们赞同罗泰先生的意见,认为竹瓦街铜罍的出现是侵入式的,并非来自四川本土青铜工业,极有可能是中原地区的产品,在短时间内生产并运入四川[42]。竹瓦街窖藏铜容器向前追溯,在成都平原不见踪迹;向后探寻,也难以与东周时期重视铜罍的现象直接关联。因此,竹瓦街窖藏铜器的外来属性是其最大特征,遗憾的是,笔者无法对竹瓦街窖藏铜器开展科技分析而进行验证。

成都平原在西周时期可以金沙“祭祀区”铜器作为本土铜器生产脉络的体现,以竹瓦街窖藏铜器作为外来铜器的代表。竹瓦街与金沙的关系是需要持续关注的问题。若金沙确为西周时期成都平原的中心遗址,那么为何铜器少见与中原的关联?竹瓦街窖藏铜器显示出高等级特征,最近的考古调查表明竹瓦街窖藏旁可能存在大型聚落。若将来得以进一步确认,竹瓦街所代表的聚落必然是高等级聚落,其与金沙遗址之间又是怎样的关系?这些都应是成都平原西周时期考古的重要研究方向。

四、商时期铜器生产体系

成都平原商时期的青铜器集中出土于三星堆遗址祭祀坑,除此之外则罕见铜器。目前早于祭祀坑出土铜器的发现有广汉高骈公社地点[43]、三星堆遗址真武村仓包包及月亮湾地点[44]。器类主要为牌饰和铃。学界对于牌饰的年代和来源关注较多,意见有分歧,但总的来说,牌饰的年代早于三星堆祭祀坑的年代已是共识[45]。与三星堆祭祀坑年代同时的铜器则线索较少。

对于三星堆祭祀坑出土铜器的来源,学界讨论颇多,但未有定论[46]。我们认为三星堆祭祀坑出土铜器的产地问题颇为复杂,构成并不单一,风格、产地、技术均有多元化特点。前文已经确立成都平原本地原料类型的特征,那么利用同样的方法与三星堆祭祀坑出土铜器数据进行对比,分析三星堆祭祀坑出土铜器是否采用了本地特征的原料类型,或是讨论其产地来源的有效途径。

目前对三星堆祭祀坑出土铜器进行微量元素研究的成果较少,以马江波等学者的研究为代表[47]。本文引用其成果中符合条件的30个数据。另外,笔者与三星堆博物馆合作利用 ICP-AES 方法分析15件三星堆铜器的成分组成。对所有45件铜器进行了微量元素分组研究,结果表明数据共分布在1(四种元素均无)、2(砷)、6(砷+锑)、11(砷+镍)四个微量元素小组中,其中1、2组数据占绝对比重(表3)。对比前文总结的成都平原本地特征的4、7组原料类型,三星堆祭祀坑出土铜器显然使用了有别于本土特征的原料。

表3 成都平原与其他地区商时期铜器微量元素分组对比

当然,考虑到三星堆祭祀坑出土铜器构成较为复杂,还需进一步结合铜器风格进行判断。按照风格分类,三星堆祭祀坑出土铜器最为典型的是面具、人头像、神树等不见于其他地区的特殊铜器,可称为本地式铜器。另外存在争议的是尊、罍。这两类器物祖型为中原尊、罍,不少学者将其归为中原式铜器[48]。但张昌平先生已从诸多角度进行了详尽论述,认为其为长江流域特色铜器,可能由长江中下游某一青铜文明生产[49]。对于三星堆祭祀坑出土的尊和罍,他还以纹饰分析为主要线索,结合其他信息指出三星堆本地特色的铜器与容器并非同地铸造,容器当为外部传入[50]。江章华先生则认为长江中游出土的以尊、罍为代表的三星堆风格铜容器可能是在三星堆铸造的[51]。

本次分析的45个铜器数据中,属于三星堆本地式的共27个,属于尊、罍等外来式的共18个(表4)。我们尝试将不同风格的铜器与微量元素分组进行对应,但未见明显关联。1组和2组在本地式和外来式铜器中所占比例相当(见表3、表4)。铅同位素数据同样支持这种判断,本地式和外来式铜器均以高放射性成因铅为主流。因此,从原料类型的角度来说,本地式和外来式铜器并无差别。相较而言,成都平原本土原料的微量元素特征为4、7组,铅同位素则为普通铅,三星堆祭祀坑出土铜器表现出外来原料的特征。我们曾系统研究中原地区晚商时期铜器的微量元素特征,认为其以1、2、9、12组为主,其中1、2组与三星堆祭祀坑出土铜器重合(见表3)。但对于这种部分的重合如何解读,还有待进一步研究。

表4 三星堆祭祀坑出土铜器微量元素分组

此外,我们注意到三星堆祭祀坑出土铜器可能来自不同的铸造技术体系。例如同类的面具有的可见明显的垫片痕迹,有的则不见;面具的耳部有的与面具整体浑铸,有的则采用后铸或者焊接的方式。近年来,对三星堆祭祀坑出土神树等器物的铸造工艺研究表明,神树树枝内使用竹木芯骨等技术特点[52]应当反映了三星堆本地铸造技术的特征。因此从铸造技术方面来讲,其铜器也具有多源的特征。除了本地制作的铜器外,假定有一部分三星堆祭祀坑出土铜器源于其他区域,也指向了多个来源,殷墟、长江中下游地区均是可能的地点。当然这些假设均需要以大量系统性的科技分析和铸造技术研究为基础。我们认为只有对三星堆祭祀坑出土的全部铜器进行以上分析,才能真正解决产地问题。

尽管三星堆祭祀坑出土铜器的原料不符合成都平原本土的原料特征,但仍存在其他可能性。例如成都平原本土类型原料在三星堆时期是否已经得到开发?若未开发,则不能依此判断三星堆祭祀坑出土铜器的原料为外来特征。为此,我们需要寻找三星堆祭祀坑之外成都平原同时期的出土铜器。经过系统检索、分析,目前大体处于晚商同时或略有早晚的铜器在金沙“祭祀区”、金牛地点以及青羊地点均有发现,为我们提供了宝贵的资料。这批器物中有典型的商时期铜戈,再结合陶器等器物,大体可将其年代确定在晚商前后。

金沙遗址“祭祀区”二期三段至三期中段属于商时期,我们共分析了该时期7件铜器。微量元素分组包括1、4、7、9、12共5个小组(见表3)。尽管数据较少,但成都平原本土特征的4、7组已经出现,且7组占比近半。所分析铜器多是铸造质量较差的附件、残片等,外来的可能性较小。另外,我们对金牛地点和青羊地点应为本土生产的15件小型兵器、工具,如箭镞、戈等进行了科技分析,结果表明两地均以4、7组为主(见表3、表5)。以上三个地点的情况说明,4、7组作为成都平原特征性原料在商时期已经开始使用。

从铅同位素数据来看,金沙、金牛、青羊三地点铜器均可分为两类,一类落入三星堆高放射性成因铅数据范围内,另一类则为普通铅数据(见表5、图6)。高放射性成因铅的出现可能与重熔或其他原因有关。普通铅数据则表明在商时期,成都平原本土铜器生产或有独立来源的铅料。

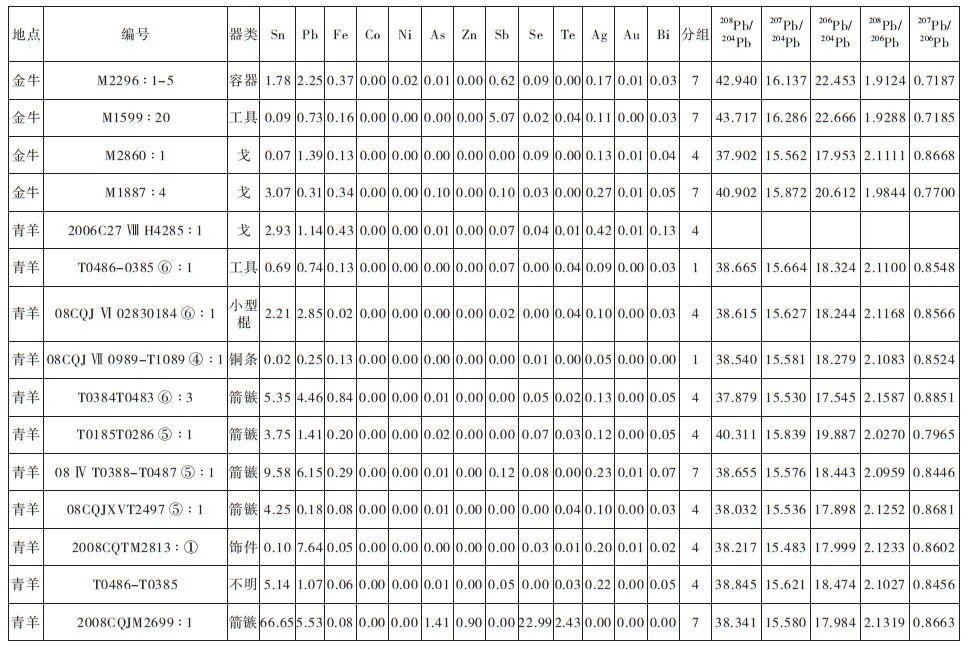

表5 成都青羊、金牛地点出土铜器成分及铅同位素数据

图6 成都平原与其他地区商时期铜器铅同位素对比

上述数据表明三星堆祭祀坑之外,成都平原在商时期已经开始使用本土特征的铜料和可能独立来源的铅料生产简单的兵器和工具类铜器。尽管铸造水平较低,但这是本土生产脉络的典型代表,与以三星堆祭祀坑为代表的外来铜器形成鲜明对比。若将视野放大到三星堆祭祀坑出土的全部铜器,加以仔细检索,应能发现更多的本土铜器。以往对三星堆祭祀坑出土铜器的科技分析集中在神树、头像、面具、尊、罍等大型精致器物,对于小型、附件类器物的关注远远不够。自2020年以来,三星堆遗址6座新的祭祀坑出土了海量的器物。目前,我们正有针对性地对各类小型铜器开展科技分析,如箔饰、铃、瑗、挂架等,应会促进三星堆铜器的产地研究。例如箔饰出土数量巨大,锻制水平高,是区别于中原商文化的特征性铜器,其生产背景尤其值得关注。

依据以上铜器发展脉络的线索,我们可以初步对晚商时期成都平原三星堆文化的发展及其与区域外文化的互动做更为深入的探讨。以往学界一致将三星堆文化定性为高水平的青铜文明,主要依据是三星堆祭祀坑出土的各类高质量铜器。上述系统研究表明,三星堆文化的铜器生产实际更为复杂。一方面,祭祀坑中一部分高质量的本地和外来式铜器可能并非在本地生产,或者借助外来技术和原料在当地制作;另一方面,三星堆文化人群也可生产铜器,目前可见的至少包括简单的小型器物,待研究补足,也不排除发现更多本地生产的大型、高水平铜器的可能性。

理解三星堆首先需要走出三星堆,在宏观视角下观察三星堆文化与同时期中原文化以及长江流域其他文化的关系。前文提到祭祀坑出土铜器有部分可能是外来的,其中殷墟或是最重要的来源。三星堆祭祀坑出土铜器中有尊、盘等典型殷墟风格铜器,本地式风格铜器的许多纹饰母题也多采自殷墟铜器。从原料来源讲,三星堆祭祀坑与殷墟铜器均流行高放射性成因铅数据。三星堆祭祀坑出土铜器微量元素分组集中于1、2组,这与殷墟铜器的1、2、9、12组存在联系。若殷墟果真向三星堆提供高质量铜器,那三星堆与殷墟之间是何种关系?若是平等贸易关系,三星堆得到铜器,反之向殷墟输送的是何种资源?若是政治依附或联盟关系,又是否会有其他物质体现?这些关键问题对推动三星堆文化乃至商周考古研究有着重要意义。

三星堆文化与长江中下游青铜文化的关系同样值得关注。目前学界对于晚商时期长江流域铜器有着不断深入的认识,例如张昌平先生提出自三星堆沿长江分布直到安徽的大口尊、罍属于典型的长江流域风格铜器[53]。三星堆与安徽阜南出土极为相似的龙虎尊,陕西汉中与江西新干出土的铜人面如出一辙。这些相似因素将长江流域串联为一体。与三星堆、殷墟铜器相同,长江中下游的宁乡铜器群、新干铜器群同样流行高放射性成因铅数据,表明整个长江流域与殷墟之间在晚商时期存在极为密切的金属原料、铜器产品流通网络。三星堆祭祀坑出土的铜器也源于这一网络。在这一网络中,除金属原料和铜器外,应当还有其他重要资源和观念、技术在南北流通。时间向前追溯,我们认为这一格局的形成源于中商末期商文化的一系列变化。以盘龙城的废弃作为标志,商文化由早、中商时期的扩张逐渐转变为晚商时期的内聚。盘龙城废弃后,伴随着商文化的退出,长江流域土著文化相继兴起,从而形成三星堆、宁乡、新干等多个高水平的青铜文化中心。这些青铜文化之间及其与商文化之间构建起上述的金属资源流通网络,将黄河流域和长江流域文明连为有机一体。

五、成都平原铜器发展脉络

本文对成都平原商周时期的铜器进行了系统的成分及铅同位素分析。根据东周铜器的数据,确立了成都平原本地的原料类型,即以微量元素4、7组为主。本地类型原料在西周以及商时期应当已经开始用于本地铜器生产,到东周时期有了较大规模的使用,并在之后汉唐等时期有所沿用。相较而言,三星堆祭祀坑出土的部分铜器不符合本地原料标准,表现出外来特征。

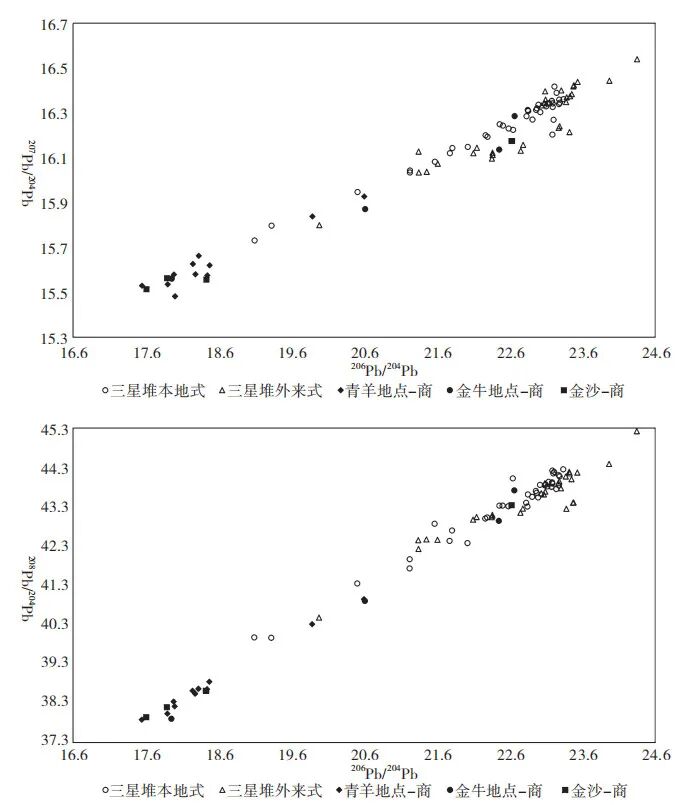

微量元素分组并非解读微量元素数据的唯一方法,为增加数据解释的可信性,我们采用常见的散点图方式讨论砷、锑、银、镍四种元素的比例关系。如图7所示,两幅散点图中,数据大体分布在两个区域。以三星堆祭祀坑出土铜器为代表,本地式和外来式均分布在同一区域,对应微量元素1、2组。另一区域内,百寿路、清江路、金沙“祭祀区”、金牛地点、青羊地点出土铜器的数据多有重合,与三星堆的数据范围截然不同,对应的主要是微量元素4、7组。因此,传统的散点图方式与微量元素分组结论完全一致,分组的方式则更为直观地展现出这种数据关系,便于跨时空的对比。

图7 本文分析数据中砷、锑元素及银、镍元素对比散点图

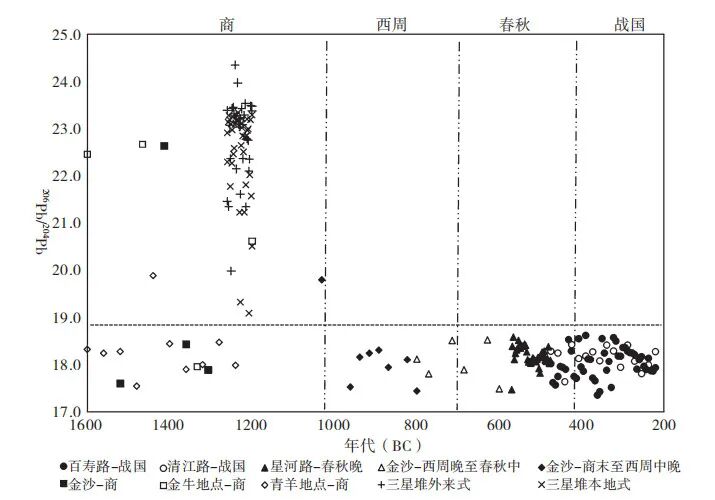

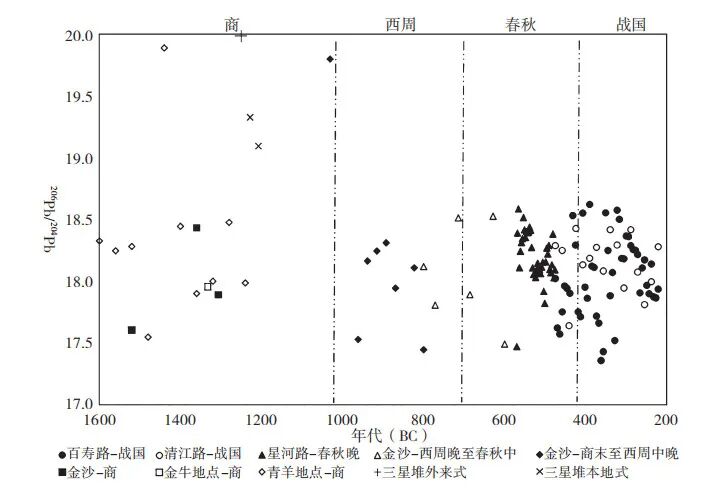

同样的,我们采用另一种方法对不同时期的铅同位素数据进行做图对比。具体方式是以年代序列作为横坐标,以铅同位素比值作为纵坐标[54],这种方式可更直观地展示不同时期数据的关系。根据图8所示,铅同位素与微量元素显示出类似的特征,也可分为两类数据。三星堆祭祀坑的外来式和本地式铜器重合在同一区域,对应高放射性成因铅类型。处于相同区域的仅有金牛地点、青羊地点、金沙“祭祀区”商时期铜器的零星数据,年代均属商时期。与此相对的是金牛地点、青羊地点、金沙“祭祀区”、星河路墓地、清江路墓地、百寿路墓地的绝大部分数据均属普通铅范畴(见图8)。将207Pb/204Pb、208Pb/204Pb 比值也以类似的方式做图,可得到相同的结果。限于篇幅,兹不赘述。由于高放射性成因铅和普通铅数据差异显著,普通铅范围内的数据过于聚合,分辨率不高,故调整纵坐标范围,仅囊括普通铅数据进行分析。如图9所示,除三星堆以及金沙、青羊的个别地点外,其余地点的206Pb/204Pb 数据大多集聚在17.5~18.5之间,共性鲜明。

图8 成都平原各时期铜器铅同位素对比

图9 成都平原各时期铜器普通铅铅同位素对比

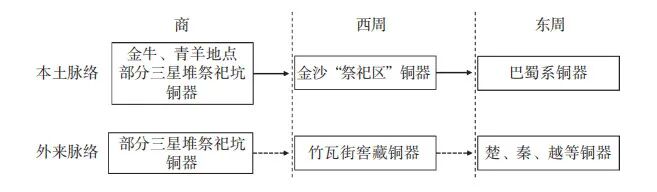

以上的微量元素和铅同位素数据表明,自商时期直至东周时期,成都平原存在一条本土的铜器发展脉络,始终使用本土类型原料生产铜器。而三星堆祭祀坑出土的部分铜器则是区别于本土脉络的外来线索。本土脉络中自商时期的金牛、青羊地点低质量小件铜器,发展至西周时期金沙“祭祀区”出土铜器,最后至东周成熟的巴蜀系铜器;外来脉络中,商时期为三星堆祭祀坑出土的部分铜器,西周时期以竹瓦街窖藏铜器为代表,东周时期则包括楚、秦、越等外来风格铜器(图10)。

图10 成都平原铜器发展脉络

那么,下一步的问题是成都平原本土的原料具体来自何地。尽管我们认为相对于矿料具体来源的问题,铜器生产、流通及其反映的社会文化现象更为重要,但仍有必要尝试对这一问题进行解答。这需要将铜、铅、锡原料分开讨论。锡料的来源目前缺乏成熟、可靠的科技方法来判断。中国锡料产地相对集中,商周时期辽西和江西均是可能的重要锡料产地。对于成都平原所用锡料来源,目前并无明确线索。

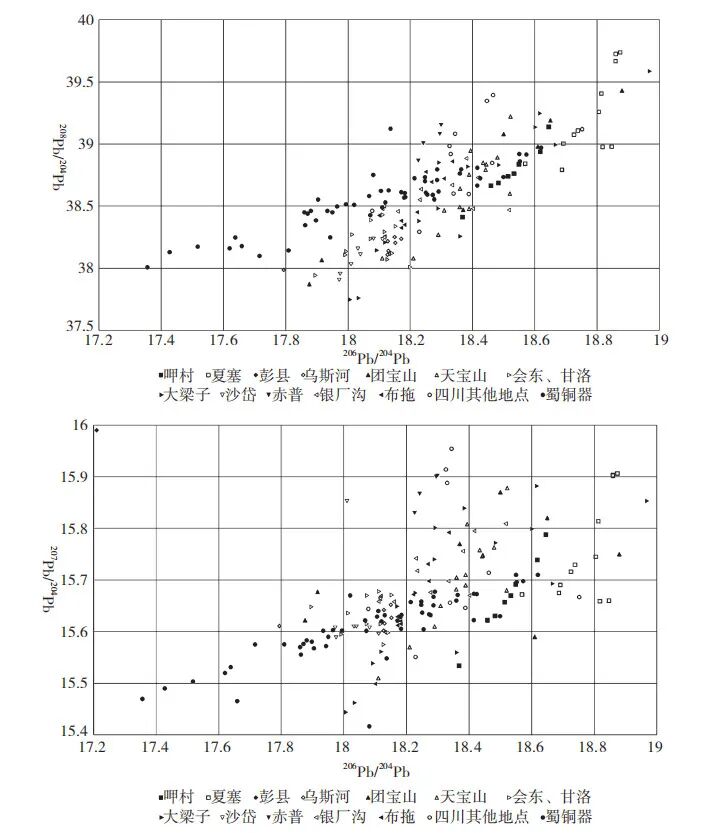

至于铜料来源,成都平原的彭州,包括四川盆地多个地点均有铜矿资源。从科技方法来说,尽管微量元素多数情况下反映铜料来源,但铜器的微量元素含量与矿石的微量元素含量之间难以直接对比,微量元素含量在冶炼、铸造等环节均会发生变化[55]。唯有系统地建立成都平原及周边铜矿矿藏的铅同位素数据库,并选择成都平原本地生产的红铜器与铜矿数据库进行对比,方可建立科学依据。依现有数据看,尽管铜矿具体来源难以确定,但考虑到成都平原自商时期开始对本地类型原料延续千年的开采使用,矿源地应在成都平原附近,且具有一定规模。

关于铅料来源问题,可将铅锡青铜或铅青铜类型的铅同位素数据与铅矿矿藏数据进行对比。为此,我们以东周蜀国铜器为代表,将其与四川盆地内已发表的现代铅矿藏铅同位素数据进行系统对比[56](图11),结果表明所对比的矿源中无一可与蜀国铜器完全对应。上文提到自春秋至战国时期,蜀国铜器铅同位素数据与曾、楚铜器始终保持一致,这表明其铅料或许为外来。西周时期的数据量较小,不做过多讨论。商时期三星堆铜器高放射性成因铅的来源则是困扰学界多年的难题,此处不再详述[57]。

图11 东周蜀国铜器与四川现代铅矿藏铅同位素数据对比

六、结语

若能长时段地观察成都平原铜器生产的整体面貌,很多现象值得关注。铜器铸造在先秦时期是社会生产中的高端技术,绝非一般人群可以掌握或是某种突现的发明。以三星堆祭祀坑出土铜器为轴向前后、周边拓展,可以发现祭祀坑出土铜器如同直线上的凸峰,展现出极高的铸造水平。但不可忽视的是,在三星堆祭祀坑之前,当地并没有铜器技术的稳步发展,祭祀坑之外很少见到其他铜器。

我们认为以金牛地点、青羊地点为代表的小型铜器当是祭祀坑之外的成都平原本土脉络的铜器。同时我们相信在三星堆祭祀坑中也存在为数不少但尚未被辨识、确认的本地生产铜器。本土的生产脉络至少在晚商甚至更早的阶段已经发端,本地类型的原料也已经开始开采。祭祀坑中一部分高质量铜器代表的是外来产品。当然,外来产品具体的生产形式可以是多种多样的,比如按照本文标准,外来工匠携带原料到三星堆当地铸造铜器在本质上也是外来产品脉络的体现。从主量元素来看,三星堆祭祀坑出土铜器与金牛地点等出土的同时期其他铜器相比,其铅、锡含量明显更高[58];合金类型中,祭祀坑出土铜器中,红铜极少,以铅、锡青铜为主,表现出更为稳定、进步的合金技术,这也是不同生产背景的反映。

三星堆祭祀坑之后,十二桥文化时期铜器表现出来的“衰落”之势或者是本土技术的有序发展。直到东周时期巴蜀铜器特征确立,本土铜器生产达到高峰。据此可以分辨出成都平原本土和外来两条不同的铜器生产脉络。当然,我们初步构建的这一框架尚不能成为定论,框架中仍存在一些缺环以及未解决的问题。但结合科技分析手段对某一独立文化地理单元的特定生产体系做长时段的考察,这种思路和方法被证明是有效的。铜器生产是一项极为复杂的课题,风格、技术、原料在不同层次流动,尤其对于三星堆祭祀坑出土的这类来源复杂的铜器,简单的本地或外来说不仅不能反映历史真实,还会阻碍揭示铜器背后复杂的人群、文化互动图景。在梳理不同生产脉络的基础上,建立本土器物生产脉络的标准,进一步从风格、技术、原料等不同层面深入讨论器物的生产与流动,唯此才能更加靠近历史真实。

附记:本文为国家社科基金重点项目“科技视野下的巴蜀铜器与社会研究”(21AKG008)、四川省哲学社会科学规划项目三星堆专项“三星堆遗址和金沙遗址铜器铸造工艺研究”的阶段性成果。