故宫院刊 | 李梅田 温星金:图像、礼仪与信仰:再读马王堆三号汉墓覆棺帛画

长沙马王堆一号与三号汉墓分别出土了一幅T形帛画,自面世以来已逾半个世纪。一号墓帛画的研究成果丰硕,学者围绕其名称、功能及图像内容展开了大量讨论,提出了多种解读路径。相比之下,三号墓帛画虽在构图与主题上相似,长期仅作为附属材料略被提及,专门研究寥寥,至今仍有诸多图像元素未获恰当释读。事实上,三号墓T形帛画在图像结构和细节内容上与一号墓存在着显著差异,比如,除这件覆棺帛画外,三号墓还出土了多幅主题与功能不同的帛画,如折叠盛放在漆器内的《太一将行图》《地形图》《驻军图》等,以及悬挂于内棺两壁的《行乐图》《车马仪仗图》等,为我们理解这类T形帛画的功能与意义提供了更为立体的语境。

本文拟对马王堆三号墓T形帛画展开细读,并兼及一号墓帛画,在礼仪与信仰互动的框架内对帛画的图像意义进行讨论。将从两方面展开:一是结合帛画的丧葬语境,探讨其在丧葬实践中的礼仪角色;二是立足楚汉信仰背景与图像传统,分析其图像结构与叙事逻辑,揭示其中关于灵魂升迁与宇宙秩序的象征性表达。通过这场图像与礼仪、形式与信仰交织的再解读,重估此类帛画在战国至汉初丧葬图像系统中的独特地位,为理解中国早期图像、礼仪与信仰的互动机制作出新的思考。

关于马王堆汉墓两幅T形帛画的名称与功用,学界看法不一,“非衣”“铭旌”“画幡”“魂幡”“旐”等多种说法并存,其中“非衣说”与“铭旌说”获得了较多支持。早在1973年出版的马王堆一号汉墓报告中,已将T形帛画定名为“铭旌”,但在2004年出版二、三号汉墓报告时,又将其改称为“非衣”。其实,“非衣”“铭旌”二说并不矛盾,T形帛画既是“非衣”,又是“铭旌”,两个名称代表了它们在葬仪不同阶段承担的不同礼仪功能。

“非衣说”的提出,是因为同墓出土的遣策简文中出现了“非衣”之名:一号墓简二四五有“右方非衣”,一号墓简二四四和三号墓简三九〇亦记“非衣一,长丈二尺”。依据唐兰先生考释,“非衣”应为“扉衣”,即“幠帾”——覆棺褚幕。从死者来说,棺好像屋子,棺盖像是门扉,非衣就相当于门帘。覆棺的非衣作为“送死之物”,是要记在遣策上的,《仪礼·既夕礼》记载:“书遣于策。”郑玄注:“策,简也。遣犹送也。谓所当藏物茵以下。”郑玄认为,在下葬前的陈器环节中,凡是陈列在“茵”以后的各类物品都是要记入遣策的。“茵”是下棺垫的席类物,马王堆一号汉墓出土的简二五二记“白绡乘云绣郭(槨)中絪度一赤掾(缘)”,其中 “絪”(即“茵”)指垫棺的褥子,实际发掘时确实发现棺下有褥垫之类的残留。简二五一所记“椁(槨)中(绢)印(缕)帷”,可能指张挂于北边箱四周的帷幔。可见,铺垫和装饰棺椁的织物都是需要记入遣策并下葬的。而且,在一号汉墓中,这两枚记载了茵、帷的简二五一、二五二与记载非衣的简二四四、二四五,四简自成一组,表明它们可能是同类性质的物品。虽然一、三号汉墓的T形帛画尺寸与遣策所记的“一丈二尺”不符,但仍可能就是遣策所记的覆棺之物——“非衣”。

T形帛画是遣策所记的“非衣”,这与“铭旌说”也并不矛盾。因为它在作为覆棺的“非衣”之前,还是葬礼中用来标识身份的“铭旌”。

《礼记·檀弓》云:“铭,明旌也。以死者为不可别已,故以其旗识之。”《仪礼·士丧礼》云:“为铭,各以其物,亡则以缁,长半幅,赪末,长终幅,广三寸。书铭于末曰‘某氏某之柩’。竹杠长三尺,置于宇西,阶上。”

铭旌是丧礼中用于标识死者身份的旌旗,而T形帛画顶部的竹条与垂挂的丝带也符合“悬旌于重”的形式。根据礼书记载,在始死阶段,要在殡宫设“铭旌”和“重”两物。“铭旌”为丝帛类旗帜,上书死者姓名,用以昭告死者身份;“重”是树立在殡宫庭院中的木杆,起暂代神主的作用,与铭旌配合使用,既标识死者生前身份,又象征死后的灵魂。类似的铭旌帛画,在甘肃武威磨咀子汉墓、山东金雀山9号墓、4号墓等都有发现,形制相近,用法相同,其上书写墓主籍贯、姓名或绘有图案。马王堆的T形帛画没有文字,全以图画呈现,还有与墓主身份相符的人像,所以也应是一类“铭旌”,作为身份标识物和灵魂象征物在丧葬仪式中履行标识、祭告与护送的多重功能。

高崇文从丧葬礼制角度出发,反对“非衣说”,认同T形帛画为“铭旌”。他认为铭旌不应见于遣策,因为遣策所记物品多为供墓主人在阴间使用的饮食器具与生活用品,而铭旌不属此类,它只是一种墓主神灵凭依之物,所以遣策所记“非衣”不应指此帛画。确实如此,铭旌作为葬仪用具,不是为死后生活所用的,所以不见于遣策;但非衣是用于覆棺的,是对死后居所门户的装饰,与铺垫和装饰棺椁的茵、帷一样,应作为“送死之物”而被记入遣策,并在陈器和读赗、读遣环节,对“送死之物”进行宣读和展示。这可能就是遣策只记“非衣”而不记“铭旌”的原因。

不管是铭旌,还是遣策,都是葬仪工具,具有特殊的礼仪功能和象征意义。之所以在始死阶段悬挂铭旌,是因为此时尚未立神主,故以铭旌来标识死者灵魂,在后续的丧、葬仪式——如启殡、辞祖庙、至墓等环节中,铭旌和重木要随行,被排列在送葬队伍的最前列,相当于以旌旗开道。入圹下葬时,重木不入墓,但要将铭旌取下,葬入墓中,置于茵上。《仪礼·既夕礼》记载:“祝取铭,置于茵”,贾公彦疏:“茵是入圹之物,铭亦入圹之物,故置于茵也。”发掘报告显示,马王堆的这两幅帛画均被平铺于内棺棺盖之上,一号墓帛画画面朝下,三号墓帛画画面朝上,画面方向与棺向保持一致。这种特殊的安放方式,明显有别于墓中其他帛画,说明它们在丧葬中承担着不同的功能。以三号墓为例,《导引图》《丧服图》《太一将行图》《地形图》《驻军图》等图卷,皆被折叠后置于椁室东侧的漆奁之中,它们是作为墓主生前所用物品而入墓的,意在储藏而非展示;《行乐图》《车马仪仗图》(或称《军阵送葬图》)被悬挂于棺室的东西两壁,可能也是生前所用物品,但在这里起到装饰棺室的作用。而非衣被有意识地覆盖在内棺盖板上,与棺中遗体共同构成了整个墓室的视觉中心,它象征着死者的灵魂,也成为我们理解墓葬空间的“灵魂”。

以非衣作为墓主灵魂的象征,体现了丧礼中魂魄二元的观念。周代以来的丧葬礼仪主要围绕“藏形”与“安魂”展开,“藏形”是对遗体的安葬,“安魂”是对灵魂的祭祀。由于灵魂无形,需借助可见之物以为标识。葬前,以铭旌代表灵魂;葬后,则通过灵座、画像、神主等物标识灵魂。马王堆两幅T形帛画上均绘有与墓主身份、年龄相仿的肖像,也许正是墓主灵魂的具象化:一号墓帛画的中心人物为一位年约五十的贵妇,与轪侯夫人身份及去世年龄相合;三号墓则绘一位中年男子,可能正是三号墓墓主形象。

以人物肖像具象化地再现逝者的灵魂,是中国古代丧葬美术中的一个悠久传统,可能正是源自先秦时期的楚地。《楚辞·招魂》有“像设君室,静闲安些”之语,此“像”即为代表灵魂的肖像,“君室”则为宗庙之类的祭祀空间。长沙战国楚墓出土的《人物龙凤图》《人物御龙图》帛画,均绘有疑似男、女墓主的形象,正是战国楚地以图像表现灵魂的实物例证,马王堆覆棺非衣也是此种传统的延续。

作为铭旌的帛画入葬后,成了覆棺的非衣,不再承担标识身份的功能,而是作为灵魂的象征物,与棺中遗体共同构建起亡者在彼岸世界的“新生命”,意味着魂魄合一。这种象征性表达与招魂仪式中的“复礼”有着相似的意涵:人在初丧之时,主持招魂仪式的“复者”登上屋顶,面向北方呼唤死者之名,三呼之后将死者的衣物掷下,覆盖其身,以象征魂魄重新复合、生命得以延续。马王堆覆棺帛画的陈设方式可能同样是这种魂魄复合思想的表现。

在马王堆汉墓的空间布局中,由覆棺非衣与遗体共同构建的“新生命”位于墓室正中,是整个墓内空间的视觉与礼仪核心。以棺室为中心,四周围绕着四个功能各异的椁箱,构成了一个模拟宅第的结构:北椁箱被营造为一个设施完备、乐舞升平的“前堂”,壁面张挂帷帐,地面铺竹席,内陈屏风、兵器、乐器、博具、漆奁等家具陈设和侍者、歌舞等木俑;东椁箱有漆奁、竹笥等家具,更像一个私人储藏间,在漆奁与竹笥内储藏着大量墓主生前使用的竹简书籍和帛书,如《地形图》《驻军图》《导引图》和医书等;南椁箱的功能如府第的仓储,内置大量漆器饮食器、衣物与兵器;西椁箱除食器、衣物与饮食之外,更在遣策上记有众多兵士、奴仆及来自各国的歌舞者,营造出一幅奴婢成群、美酒佳肴、歌舞升平的娱乐图景,其意象与《楚辞·招魂》中描绘的美好“故居”颇为相通。四个椁箱的空间设计与物品陈设,都服务于位于中央的墓主人——由帛画(非衣)代表的魂和由三重棺代表的魄构建的另一种形式的生命。

综之,马王堆汉墓出土的两幅T形帛画,原本是丧葬礼仪中的铭旌,悬挂于殡宫“重木”之上,用以昭示死者生前的身份;而一旦随葬入墓,它们的功能随之转变,成了非衣,也成为死者灵魂的视觉标识。与战国时期较为简约的帛画相比,这类汉代帛画所呈现的图像内容更加繁复精致,其意义也远超单一的灵魂标识功能,而演化为建构彼岸世界的视觉媒介。这一转变,凸显了图像、仪式与信仰在汉代丧礼结构中的深度融合。

三号墓覆棺帛画与一号墓覆棺帛画的形制相同,由三条绢帛拼成,中间是一条长约234厘米、宽约50厘米的绢,再在上部两端各拼缝一段长约21厘米、宽约50厘米的绢,形成宽约141厘米的横幅,整体呈“T”形,再在角上各缀一条褐色麻线织成的筒状穗形飘带。画面布满整个绢帛,从图像结构来看,与一号墓帛画的显著差异在于“天门”以上部分的画幅更大,内容更丰富。整体构图可分为上下两部分:上部为横幅及立幅的天门以上部分,以中央神祇所在的平台分为二段〔图一:1-2〕;下部为立幅的天门以下部分,可再依据两个平台分为三段〔图一:3-5〕。全幅帛画可自上而下划分为五个图像单元。

图一 马王堆三号墓覆棺帛画全图

湖南省博物馆藏 湖南省博物馆供图

第1段:天界〔图二〕

图二 马王堆三号墓覆棺帛画第1段

湖南省博物馆藏 湖南省博物馆供图

此段占据画面上部的整个横幅区域。画面中央略偏下处绘一神祇,身着青袍,侧身向右,右手上举,左手动作不明;下半身已残毁,残迹显示似为蛇身,且呈交缠状。神祇两侧对称位置,各绘一骑鱼仙人,皆头戴爵弁,左侧仙人仅见头像,右侧仙人赤裸上身与双足,下穿黑色短裤,均乘骑于鲤鱼之上,一赤一青。二鱼鳞片清晰,鱼身缠绕红、黑色绶带,头上扬作升腾状,鱼尾托起一块长方形平台。两仙人皆回首张望,面向中央神祇。

平台上前后排列着7只箱奁,箱奁形制一致,均为长方形箱体,配以略拱的箱盖,前排中央为赭色,余皆白色。其形制略似墓中所出的竹笥,三号墓边箱内共出土52件竹笥,内盛衣物、丝织品、食物、中草药及明器模型等各类“送死之物”,因此画中的箱奁或象征着为墓主天界生活准备的生活用品。

中央神祇上方及左右绘有日月星辰、瑞兽瑞草、祥云飞鹤等天界景象。右侧绘红日,日中有三足乌,外环火焰;左侧绘白月,月中有蟾蜍,月上有玉兔与两只头戴爵弁、相向展翅的天鹅。不见嫦娥奔月图像,为有别于一号墓的表现之一。日月之下,各有一条蛟龙托举,一朱一青,龙首相对、吐舌相向,周身缠绕树叶、花草,疑为扶桑象征。青龙盘身绕树,白龙体硕,两爪清晰,尾部与凤鸟衔接。凤鸟呈上升之态,身与龙交缠,间似有一神鸟,头戴爵弁,下垂三条珠串,颈系组带。

画面最上方绘八只飞鹤,呈朱黑二色,引颈长鸣。鹤有长寿、升仙的寓意。《淮南子》云:“鹤寿千岁,以极其游。”《抱朴子》云:“知龟鹤之遐寿,故效其道引以增年”“千岁之鹤,随时而鸣,能登于木,其未千载者,终不集于树上也,色纯白而脑尽成丹。”鹤自然是不可能长寿千年的,但古人信其长寿,又能飞翔,故在神仙信仰大行其道的秦汉时期,鹤成了升仙的媒介,成了一种仙鸟,也是仙人的坐骑。传为仙人浮丘公所作《相鹤经》,说鹤是“羽族之宗长,仙人之骐骥也”。值得注意的是,此处仙鹤的形象与一号墓帛画中的鹤有所不同,皆头戴爵弁。爵弁为周代士级贵族的礼仪之冠,尤其在宗庙祭祀等礼仪场合佩戴。显然,这里的飞鹤头戴爵弁是一种拟人化处理,强调其非凡禽的身份,而是与守卫天门的仙人、护卫中央神祇的骑鱼仙人等一样,是一种仙鹤,如此既强化了帛画在丧礼中的礼仪属性,也有助灵魂升天的作用。

第2段:天门〔图三〕

图三 马王堆三号墓覆棺帛画第2段

湖南省博物馆藏 湖南省博物馆供图

以一对红色倒T形木柱组成门阙,门框为石黄色木质,上呈圭形,四周饰云纹与羽葆。羽葆成束对称,置于门阙上方。两阙之间的门内坐有两守门仙人,皆戴爵弁,着黑袍,相向对坐,一手抱羽节,一手执红圭,圭上穿孔系绶带。《楚辞·远游》有“命天阍其开关兮,排阊阖而望予”之句,此处表达的可能正是天门与天阍之意象。门外亦有羽葆、云纹环绕。

天门上方绘一对骑兽仙人牵引悬钟,二仙头戴爵弁,上身裸露,下穿黑裤,骑兽腾空。神兽头似鹿、有角、尾如红羽,考古报告称为“文马吉量”或飞廉。但《淮南子·叔真篇》高诱注谓飞廉有翼、长毛,此兽无毛,或应作麒麟。神兽背上仙人一手执缰,一手牵黑带,下悬特钟。钟饰羽葆,即由野鸡尾毛制成的彩色装饰物。此钟顶部的羽葆三段对称,色白端朱,具典雅华丽之感。帛画中所见的羽葆与玉璧、玉璜等,在汉代常用于殿宇装饰,可见此处有模拟宫殿建筑之意,构建了一种特殊的宫殿图式,在帛画中有多处呈现。

第3段:灵魂升天〔图四〕

图四 马王堆三号墓覆棺帛画第3段

湖南省博物馆藏 湖南省博物馆供图

此段构图的主轴由四条飞龙构成:左侧两龙为青色与黄色,右侧两龙为朱红与白色,皆作飞腾状。其中两龙龙首上扬,另两龙回首俯视,形成升降交替之势。《释名》云:“交龙为旂。旂,倚也。画作两龙相依倚也。”《周礼·春官·司常》注曰:“诸侯画交龙,一像其升朝,一像其下复也。”图中四龙交缠围绕,可能正是此“升降之龙”的现象。

四条交龙也界定了帛画下方画面的空间,其龙身向下延展至第5段。龙间围出华丽宫殿,殿顶饰有如意状云纹与珠玉组带,帷帐黑顶垂下朱色帷幔,与上段天门之间的羽葆相接,左右各立有一只长尾朱雀,彼此相对而立。帷帐上的装饰也有模仿汉代宫殿装饰之意,汉代宫殿常在屋顶装饰凤鸟、珠玉、羽葆。帷帐正下绘一巨型鸱鸮,展翅飞翔,双目圆睁,形象与一号墓帛画中龟背所立鸱鸮相似。《诗经·陈风》有“墓门有梅,有鸮萃止”之句,鸱鸮常与死亡、夜间、幽冥关联,图中所绘或隐喻此处为阴间宫室。

鸱鸮下方为红色屋宇,并垂两束羽葆。再下则是墓主人升天场景:墓主高大挺拔,戴刘氏长冠,身披朱领紫袍,腰佩长剑,自右向左行进。前方三位迎谒者肃立,后方六位侍从分三排侍立,前有执盖童子,中有持节白衣人,后为四位女侍,着青、黑、白三色深衣,双手前抱,其一似执笏板。这组人物群像之下为双层平台,以三枚玉璧连接,平台起伏不平,或意味着墓主的灵魂在仙使的接引下,在崎岖的山路向仙山前进。

第4段:殡宫祭奠〔图五〕

图五 马王堆三号墓覆棺帛画第4段

湖南省博物馆藏 湖南省博物馆供图

四条蛟龙穿过一巨大玉璧,璧之上立有二猛兽,似为斑豹,相对张望,支撑平台。巨璧的下部悬挂着一幅巨大的锦彩帷幔,向两侧张展,帷幔之下悬挂一只巨大的谷纹玉璜,以珠串相连,玉璜上下以组带为饰,两端各系有二串珠玉。这幅华丽的帷幔与两侧的龙身界定了又一个礼仪空间——举行祭奠仪式的殡宫。

平台上是祭祀活动的场景:中央陈列四件带盖方壶,盝顶有S形钮。类似的壶在墓中有实物出土,遣策“简二四〇”记为“髹画枋三,皆有盖”。壶两侧各坐四女子,头发中分,绾髻,穿交领右衽深衣,与墓中着衣女俑一致。其中左侧两人着红、青衣,其余六人皆着白衣。右侧女子前方放置4圆鼎,另有1件黑色“具杯盒”,该盒呈椭圆形,由盖和器身两部分以子母扣扣合而成,是专门盛装耳杯的容器。同墓曾出土两件此类实物,口沿处红漆书写“轪侯家”三字,每个具杯盒里装有9件耳杯,同出竹简记其名为“髹画具杯□”。此外,在平板的左右边缘各陈设两件樽。显然,这里的方壶、圆鼎、具杯盒、樽等,都是盛贮献祭饮食的祭器。

左侧人物前方另有一横置黑色物体,似为织物包裹物,与一号墓帛画祭祀图中的衾被相似。此应为小殓奠场景,即为尸体沐浴、饭含之后,穿好层层衣服,用衾包裹,用绞绑扎,陈于堂内的床第之上,再用夷衾覆盖。画中包裹物可见纵横交叉的条带,可能正是包裹遗体的衾被和用于包扎的绞。再者,端坐两侧的女子所着服装与墓中代表日常侍奉的着衣女侍俑无异,当为女子常服,表明这是“成服”之前的仪式。种种迹象表明,这段画面表现的应是在殡宫举行的小殓奠仪式。

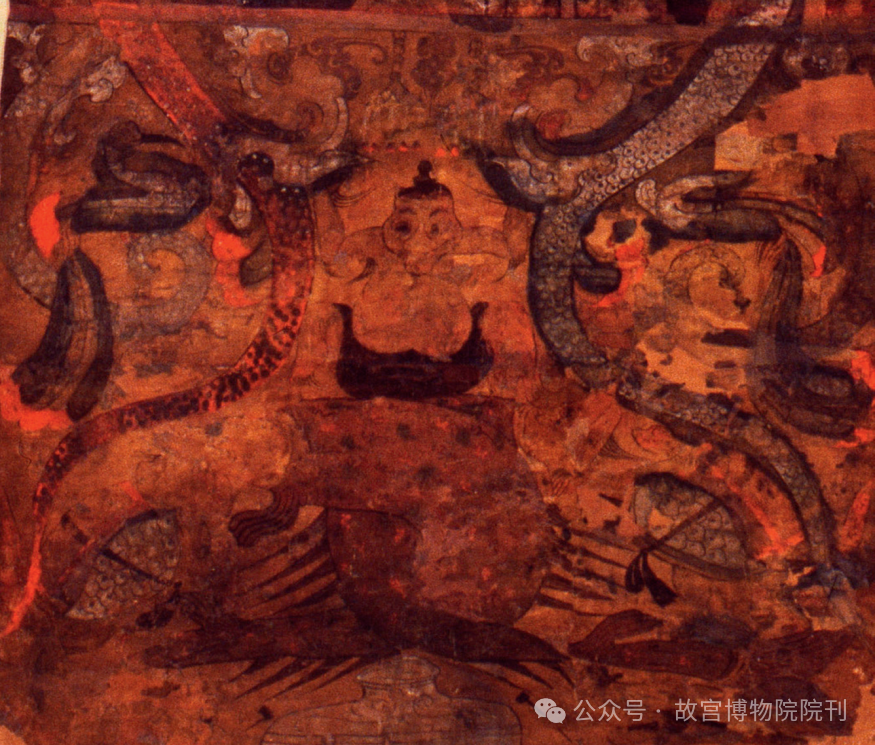

第5段:水下神怪世界〔图六〕

图六 马王堆三号墓覆棺帛画第5段

湖南省博物馆藏 湖南省博物馆供图

四条蛟龙的尾部下延至本段,青、白二龙之尾构成一个壶形空间,围合成水下神怪世界。其上为支撑祭祀场景的平台,其下垂两羽葆,中绘如意云纹。正中蹲立一裸身神人,头似有角,腹部肥硕,下穿黑裤,双手上举,攀附龙尾,脚踏在两巨鱼之上。由于此神深处水生环境,可能是传说中的河伯。《山海经》中记有人面水神“冰夷”,冰夷或称冯夷,即河水之神河伯,本是人面鱼身,后来逐渐人格化了。据《淮南子》记载,冯夷本是一位俗人,服石成仙后,得到水仙之职。水仙河伯深处水下宫殿,以二龙为坐骑。此处河伯蹲立在两只交缠的大鱼身上,鱼嘴大张,分别朝向两侧,身有细长的针刺状鱼鳍。这两条鱼形体庞大,鱼身相交,可能是崔豹《古今注》中描写的鲵鲸。在其两侧,各有一对用丝带捆绑在一起的龟和鱼,鱼在外,龟在内,鱼身整体可见,鳞片清晰,龟身部分被遮挡;仅见红色的甲壳和伸出的龟首。在鱼、龟周围,隐约可见更多体型较小的鱼和其他浮游动物,在双龙的外侧空间里,分别歇止着一只水鸟和一条蛇状动物。

在画面最下方,是一只小口扁壶,仅画出了器物的上半部,壶颈饰有云气纹,肩部可见缠绕壶身的条带。从颜色和质地看,似为陶缶。在缶的左右两侧各有一位鬼怪,手持黑色细柄鼓槌,显示此为击缶的场景。屈原《九歌·河伯》篇是对河伯的祭歌,有“乘水车兮荷盖,驾两龙兮骖螭。登昆仑兮四望,心飞扬兮浩荡⋯⋯鱼鳞屋兮龙堂,紫贝阙兮朱宫。灵何为兮水中?乘白鼋兮逐文鱼”等语,将河伯所在的水下世界描绘为一所华丽的宫殿,以紫贝珠玉为饰,龟、鱼等各种水生动物徜徉其间,与此段画面具有相似意象。

以上是对三号墓覆棺帛画所作一些细读,有些与前贤看法一致,也有一些不同认识,亦发现了一些以往被忽视的物象和细节,丰富了图像的内容。可以看到,这幅帛画不仅是一幅生动的宇宙画卷,更是一种结构严谨的叙事空间,从上至下的空间布局、从人间到神界的时间转换、从祭仪到升天的情节片段,共同建构了一种独特的图像叙事方式。但是,要想对图像作出准确的释读,几乎是不可能的,因为图像描绘的主题多与先秦至西汉神话有关,神话内容散见于不同时期、不同体裁的文本之中,缺乏统一性、系统性和逻辑性,而且帛画也不可能是对某个特定文本的图解。因此,我们也不必执着于对图像内容的精细考证,而应将其置于更广阔的历史与文化语境之中,理解其作为一种丧葬图像的象征意涵。

尽管我们无法对三号墓覆棺帛画的所有图像与细节作出确切的释读,但其构图的严谨性与叙事逻辑的清晰性,依然为我们提供了深入探讨帛画主题与思想内涵的可能。整体画面展现了古人心目中的宇宙样态,也呈现出一种楚地特有的图像叙事方式。

首先,此帛画图像结构完整、层次丰富,构建了一个分层的“神灵宇宙”。

帛画空间结构以一座“天门”和三座象征地平线的“平台”为界,将整幅画面分为五段。每一段都是一个相对独立的图像单元,同时又通过四条交缠的巨龙联结为一个整体。其中,帛画最上方的横幅(第1段)与立幅上部(第2段)建构了分层宇宙中的天界。与一号墓帛画相比,三号墓帛画的天界表现更为完整。在宽约141厘米的横幅部分,描绘了广袤的天域,以日、月、星辰、飞鹤、仙人、扶桑树等意象构建了一个充满神性的天界。画面中央的人首蛇身神祇居于核心,两侧由骑鱼仙人左右侍立,整体呈放射状展开。下方的立幅部分,通过“天门”的过渡,无形的灵魂得以进入到一个由守门神人镇守、装饰华丽的天宫。

天门以下的第3段与第4段,是整幅帛画的叙事核心。二者通过两个彼此关联的人物活动场景,表现了墓主灵魂接受祭祀并最终升天的过程。四条交龙交缠穿璧,构成两个壶状空间,分别被华盖与帷幔围绕,模拟出两座具有礼仪象征意义的宫殿建筑。上方宫殿(第3段)象征阴间,画中一位中年男子在众侍簇拥下侧身向西而行,动态表现出其灵魂升天的过程。此男性形象很可能是墓主灵魂的具象化,其描绘方式与一号墓中那位以老年贵妇形象出现的墓主肖像一致,均体现了对亡者灵魂人格化、肖像化的视觉表达。从两者的对比可见,当时可能已有一套较固定的升天图像程式,“粉本”的物象构图、布局、场景相差无几,但在丧葬实践中可根据性别、身份等作出个性化的调整。下方宫殿(第4段)则象征现实世界的殡宫,画面所表现的是小殓奠情境。女子列坐两侧,祭器陈设齐备,中央包裹之物可能即为死者遗体,整体氛围既庄严肃穆,又极富仪式感。

这两座宫殿均以丝帛、珠玉、羽葆等装饰,帷幔张展、玉璧垂悬,五色辉映,正体现了楚人心目中理想的灵魂居所。正如《楚辞·招魂》中屈原为楚怀王之灵魂所描绘的美好故居情景:“蒻阿拂壁,罗帱张些。纂组绮缟,结琦璜些⋯⋯翡帷翠帐,饰高堂些。红壁沙版,玄玉之梁些。”

帛画第5段,与其称为“地下世界”,不如说是一个充满神性的“水下世界”。在龙尾所围绕的空间内,依旧以珠玉、羽葆、云纹等装饰建构了一座豪华的宫殿,而其主体构造与氛围则趋向于“龙宫”或“河伯之宫”。其间绘有鲤鲵、龟、鱼、蛇、水鸟等丰富的水生动物,簇拥着一位赤裸上身、蹲踞龙背、通体怪异的神人形象,其身份或为河伯。此段图像为帛画营造了一个奇幻而仪式化的水界空间,补全了天、地、人的完整宇宙构型。

总之,这幅帛画通过四座具有宫殿象征意义的空间单元——天庭、阴宅、殡宫、龙宫——分别对应天上、阴间、人间、水下(神怪)四界,并借助交龙盘绕的结构将其连接成一体,呈现出古人对“天-地-人”宇宙秩序的整体想象。正如《楚辞·九歌》中,以对诸神的祭歌构建了一个层层递进的“神灵宇宙”:至上天神(东皇太一)、日月之神(云中君、东君)、水神(湘君、河伯)、山林之神(山鬼)、人间之神(大司命、少司命)等,反映了楚人关于天地之间万象皆有神祇主持的信仰。

其次,帛画图像时间序列完整,叙事逻辑清晰,表现了亡者由人间向天界飞升的过程。

第3、4段作为叙事主轴,表达了从生到死的过渡,即人死之后魂魄分离,无形的灵魂接受祭祀后,在仙使接引下升迁的过程,表达了明确的时间和空间转换,体现出汉代早期关于生死、魂魄、升天与永生的宗教观念。屈原在《楚辞·远游》里,借助远游来譬喻升天:“悲时俗之迫阨兮,愿轻举而远游。质菲薄而无因兮,焉讬乘而上浮?⋯⋯载营魂而登霞兮,掩浮云而上征。命天阍其开关兮,排阊阖而望予⋯⋯朝发轫于太仪(天庭)兮,夕始临乎于微闾⋯⋯历太皓以右转兮(太皓即伏羲),前飞廉以启路。”屈原通过神游方式穿越三界,展现了楚人宇宙想象中的天界结构,其对于天界景象、仙人仙使、飞升过程的描写,与帛画关于灵魂升天的叙事逻辑,似乎有异曲同工之处,体现了楚地自战国以来对宇宙的浪漫想象,楚汉之间的思想与文化关联亦可见一斑。

与马王堆汉墓铭旌帛画具有相似叙事方式的,还有前述战国楚墓帛画、汉代临沂金雀山汉墓帛画、武威磨咀子帛画等,这些帛画虽形制与风格各异,但都具备“多层空间”“引魂升天”“宇宙秩序”等要素,构成了中国早期丧葬图像的基本范式。马王堆一号和三号墓铭旌帛画正是这种图式的典型代表,展示了汉代丧葬图像、礼仪与信仰之间的互动,为我们揭示了楚汉时期如何通过图像语言表达和建构生死观与宇宙观。

马王堆汉墓的覆棺帛画作为汉代高等级墓葬中极为罕见的图像遗存,其内容之丰富、结构之严谨、图像之繁复,在中国古代丧葬艺术史中具有不可替代的地位。通过本文对其图像的细读与叙事方式的分析,我们可以看出,这类帛画并不只是丧葬礼仪活动的实物呈现,也是一种承载了复杂宗教观念与宇宙图景的综合性文化符号;它还通过图像的方式,参与构建了汉初关于生命、死亡与宇宙秩序的思想体系。

从三号墓帛画的图像结构看,以五段图像展开,从鬼界(水界)到人间,从人间到阴间,从阴间到天界,层层递进,构成了一个囊括天地万物的宇宙模型。画面以清晰的空间秩序与时间逻辑进行叙事,呈现出灵魂由受祭到升天,同时也是生命状态变化的完整过程。从礼仪程序看,帛画作为铭旌实物,其原初功能是标识死者身份,曾被高悬于殡宫“重木”之上,在丧仪中展示,又在下葬时覆于棺上,既是实际的礼仪用物,又具象征性的视觉指引。从信仰角度看,这幅帛画所描绘的不仅是对生命与死亡的思考,还是对彼岸世界的建构,呈现了汉代楚地关于死亡的信仰体系,关于未知世界的浪漫想象,其中很多图像的表现都与以《楚辞》为代表的楚地文本意趣相通,但先秦楚文化的信仰传统到汉代已被转化为一种更成体系的视觉语汇,反映出楚汉交融中的礼制重构与思想整合。

通过对马王堆铭旌帛画的再读,可以看到,图像、礼仪与信仰之间是一种动态互动的关系。图像并不只是礼仪的道具或信仰的图解,它本身也参与了礼仪秩序的塑造与信仰体系的建构,因此,我们应从“图像-礼仪-信仰”的互动中理解这一类丧葬图像。它不仅是可“观看”的对象,也是被“使用”的礼仪工具,还是与文本一样“表达”信仰的语言,甚至“建构”信仰的方式。

唐代画评家张彦远认为绘画具有“成教化,助人伦,穷神变,测幽微,与六籍同功”的功用,将绘画视为道德教化与人伦秩序建构的工具,赋予图像与六经并列的地位。张彦远所论,正是现代艺术史家和人类学家经常讨论的“图画能动性”,即图像不是被动的符号容器,而是具有主动社会作用的“行动者”(agent)。例如,艺术史家弗里德伯格(David Freedberg)在《图像的力量》中强调,图像在宗教活动中具有互动性,图像参与宗教仪式,从世俗物品转变成了神圣实体,被赋予了神圣的力量,成为信徒与神灵之间的媒介。人类学家盖尔(Alfred Gell)也认为图像是一种社会行动者(social agent),其作用不在于象征意义,而在于其引发行为、动员情感的能力。就马王堆汉墓的T形帛画而言,它不仅是丧葬仪式中使用的道具,也是表达信仰的视觉媒介;不仅具有标识身份和代表无形之魂的功用,也承担着建构来世想象与宇宙秩序的功用;它不只是“再现”死亡,还在“建构”死亡。