浅谈栈道文物本体保护的科技支撑

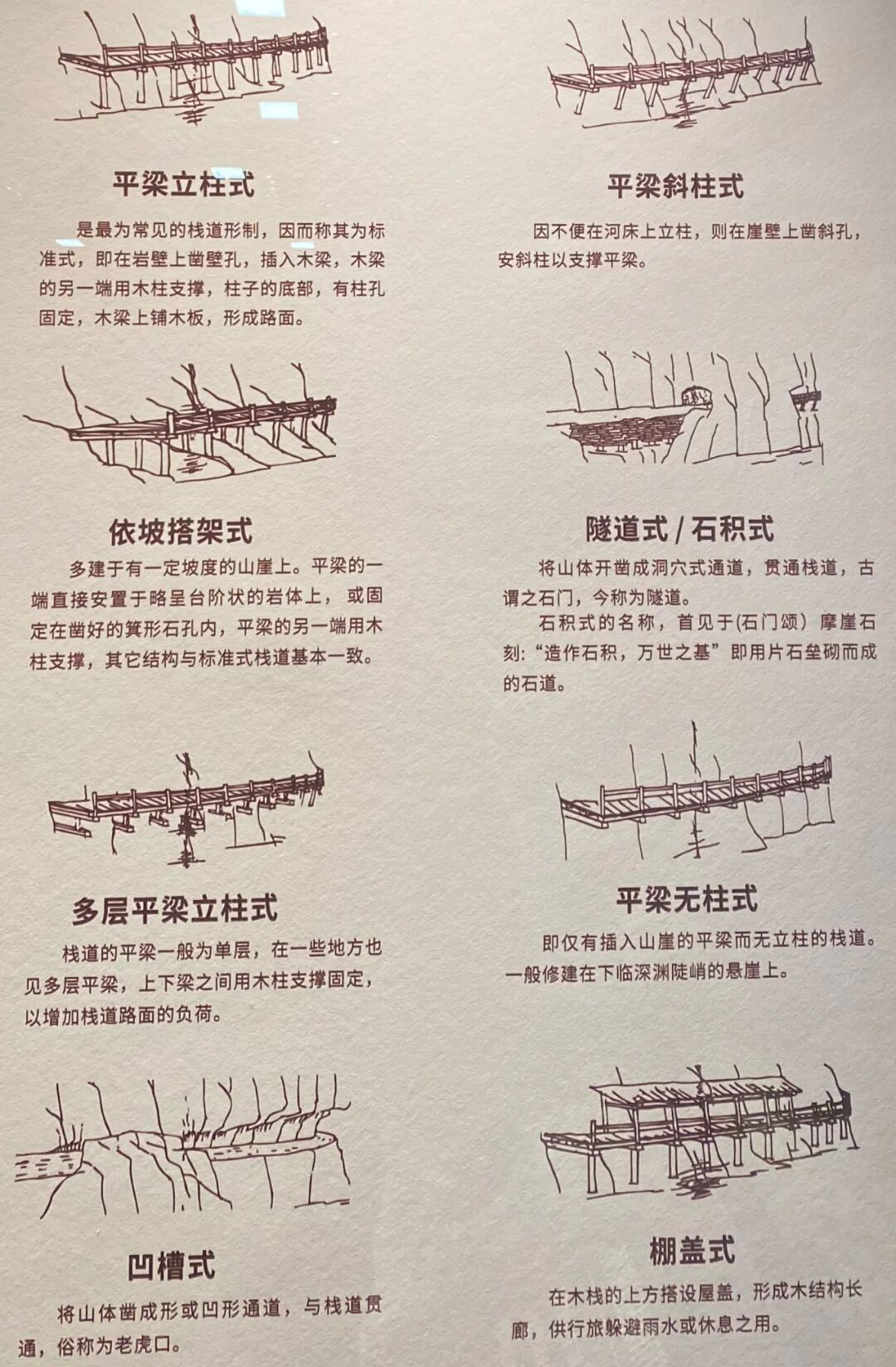

道,又称栈阁、阁道、桥阁等,是古人在悬崖绝壁间凿孔立柱、架桥连阁而形成的悬空通道。栈道的建造方式多采用“立柱-横梁-铺板”结构,在悬崖峭壁上打入木桩作为支撑,再在河床岩石上凿柱孔安插立柱,以立柱承托横梁,水平方向的横梁连接形成框架,梁柱间以榫卯结合,再铺设木板形成路面。古人因地制宜,就地取材,创造了多种多样的栈道结构类型,主要包括有平梁立柱式、平梁无柱式、多层平梁立柱式、依坡搭架式等,栈道主要通过木石结合分散承重压力,利用崖壁天然地质结构分担荷载。

图一 栈道类型

一、栈道在蜀道道路中的重要性

在现代交通工具普及之前,栈道曾是连接关中平原与巴蜀地区之间蜀道上的重要交通设施,虽然在历史上多次被毁坏,但又多次被修复,说明其有着十分重要的军事和经济价值。蜀道道路主要由石板路、碥道、栈道、栈桥等组成,沿途的关卡、驿站、递铺等只是围绕道路的附属设施。道路本体遗迹是线性文化遗产的核心内容,栈道遗迹又是组成完整道路系统的重要组成部分,所以栈道文物本体保护是蜀道保护的重点。当前,线性文化遗产研究呈现多样化趋势,加之受蜀道申报世界文化遗产的节奏带动,使得蜀道研究走向更立体与多元化。

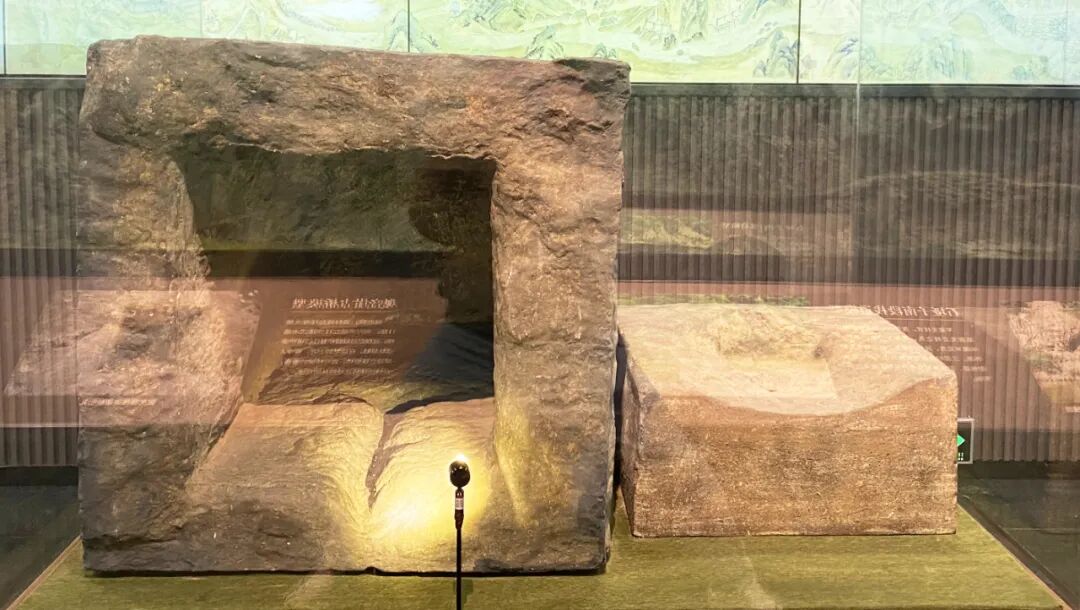

栈道将秦岭和大巴山之间诸多无法通行的高山峡谷连接起来,营建技术的发展减少了绕道而行的里程,极大地减轻了人们翻山越岭的艰辛,因此蜀道也被誉为古代的“高速公路”,而栈道就是高速公路上的“高架桥”。现有的文献和研究成果无法确定古代是否有严密的栈道设计计算理论,但从大量的栈道遗存情况来看,应该形成了一套行之有效的经验方法,修建团队对栈道孔大小、间距以及梁柱的截面尺寸、栈道宽度均有一定的规定。特别是根据不同的道路环境,创造出了多种造型独特、结构合理的栈道类型,说明古人不仅已经掌握木材和石材的力学性能,而且对不同类型栈道的结构特征有比较深刻的理解。从“北四南三”的蜀道道路体系看,尤其是褒斜道和陈仓道上大量的栈道遗迹,说明古人在栈道营建方面积累了丰富的经验。

图二 汉中市博物馆展陈褒斜道武关驿遗址栈孔模型

二、荔枝道调查中的栈孔遗存

此次荔枝道专项调查的过程当中,在荔枝道主线和支线中发现多处栈孔遗存,例如万源市境内中河上游的龙潭河栈道和任河上游椿树坪段栈道、镇巴县境内月滩河的何家坝栈道和西乡境内的铧炉栈道,上述栈孔遗迹中多为单排,推测为平梁无柱式结构栈道。这些栈道位于河谷两旁陡峭的崖壁之上,呈水平排列,一般高于水面3~8米,栈孔口为正方形,边长15~25厘米,深20~30厘米,孔中心距1~2.5米。大巴山、米仓山山脉所处西南山区的地形陡峭、河谷深切,古代劳动人民在生活生产实践中发现了沿河筑路的优越性,使得古代交通路线多呈现沿河筑路、水陆并行的特点。河谷地带一般人烟相对密集,便于征集人力修筑道路,修筑道路过程中所需原材料的取用也便捷得多。沿河筑路能够充分利用河谷落差较小的优势,减少道路展线和越岭绕行的需要,从而大幅缩短路线距离。在此情况下,栈道这一结构形式的道路便成为最优选择。

图三 龙潭河栈道

图四 椿树坪段栈道

图五 铧炉栈道

图六 何家坝栈道

从宏观线路来看,明清以来的荔枝道主线从重庆市涪陵区至汉中市西乡县子午镇。路线首先需穿越明月山与精华山、明月山与南山之间的槽谷平地,然后翻越七里峡山后开始进入大巴山。在大巴山腹地中,古道主要以沿河筑路的方式进行展线,直至西乡县的堰口镇出大巴山,进入西乡盆地。离开西乡盆地后荔枝道主线路线往东北方向进入秦岭山脉南麓沿汉江、子午河上行至子午镇。结合野外调查情况可知,荔枝道主线路线穿越了槽谷平地、横岭垭口、高山峡谷、盆地平原等不同的地理单元,共同构成了跨越三个省市的线性文化遗产。栈道是荔枝道道路体系中的核心,尽管里程长度占比不高,但它的重要性在于一旦被毁,道路通行就会被阻断。

图七 栈孔近景

图八 栈孔局部

三、栈道文物本体的结构分析

目前,研究人员对古栈道进行了结构分析,熊凯成[1]对四种不同栈道结构形式进行了计算分析对比,得到截面尺寸一定,横梁间距较小时,栈道最大安全宽度由挠度控制;横梁间距较大时,栈道的安全宽度由弯矩控制;横梁间距一定,不同截面尺寸的栈道最大安全宽度均由挠度控制。赵静[2]以依崖横梁无柱式栈道为例,栈道宽度主要受栈孔尺寸、栈孔间距影响,栈道的宽度随着栈孔尺寸的增大而增大,随着栈孔间距的增大而减小。古人确定栈道宽度时,主要根据经验确定,同时需要考虑施工条件,实际的栈道宽度比计算出来的数值小。

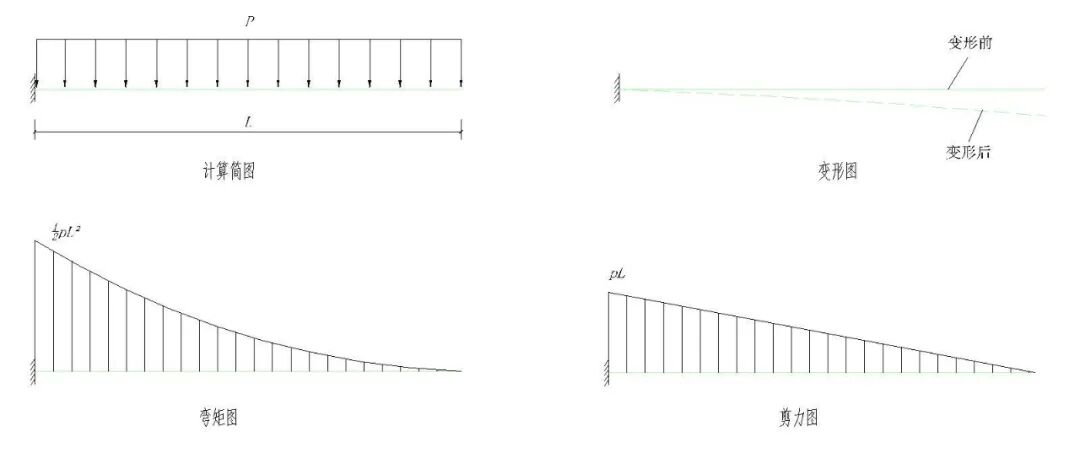

在历史时期,栈道是如何设计和营建,简单的文字描述不足以反映其科学内涵并揭示在中国科技史上的价值,鉴于栈道各个构件已消失殆尽,仅余部分栈孔遗存,所以栈道的保护不仅仅是简单的还原形制,还需要以栈孔、柱孔、栈痕等遗迹进行反向推导,推导在不同环境不同的栈道结构形式。栈道文物本体保护的核心目标主要是对遗存进行科学计算,可以较为有效地判断历史时期的发展水平。进行结构分析时,通常将栈道上通行的人、马、车等活荷载简化为均布荷载,无柱式的栈道横梁简化为悬臂梁。下面以均布荷载作用下的悬臂梁为例进行内力分析,其他结构形式栈道的力学原理为简支梁或超静定梁。受弯的木栈对应图中的横梁,悬挑支撑简化为固定支座,得到横梁无柱式栈道的计算简图。通过受力分析得到悬臂梁的变形图、弯矩图和剪力图。在荷载作用下,支座处的弯矩、剪力值最大,横梁端部的变形最明显。

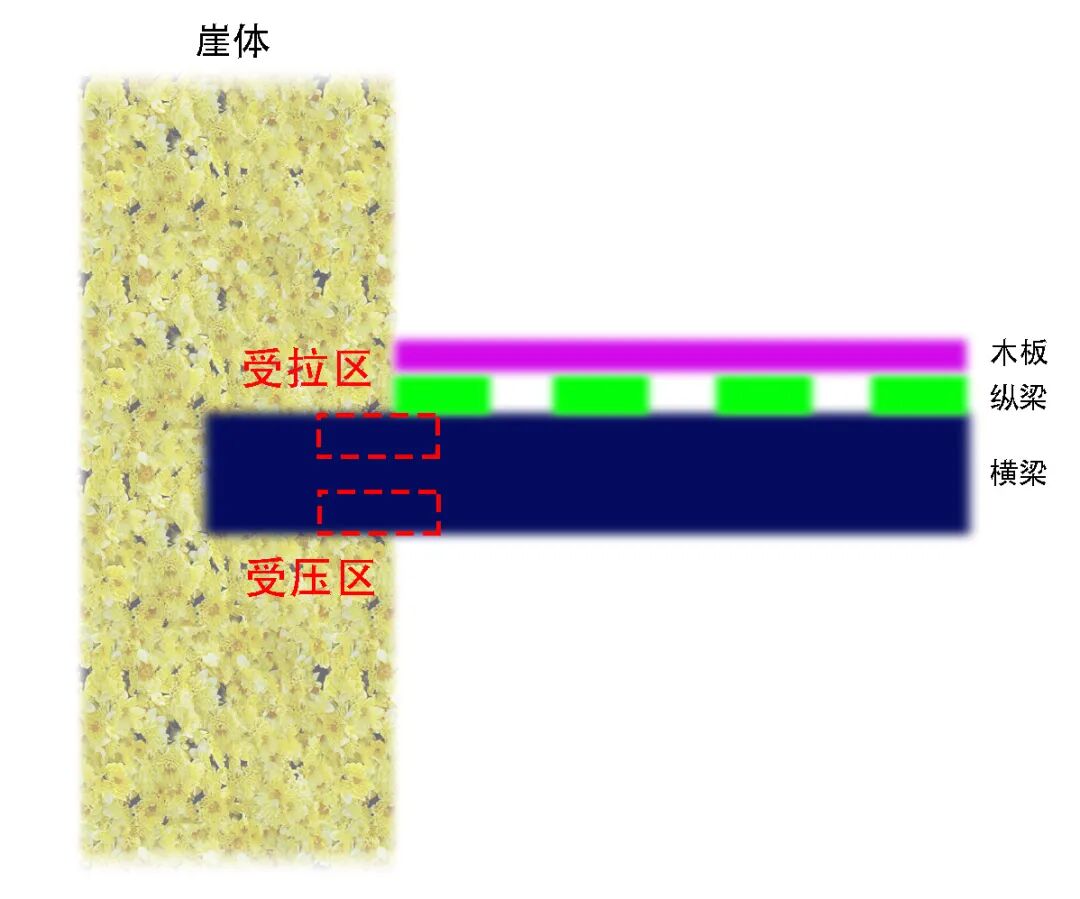

图九 悬臂梁计算简图和变形、弯矩、剪力图

对栈道的传力路径进行简要分析,上部的活荷载通过木板传递到纵梁,纵梁上的荷载向下传递到横梁,横梁通过自身材料特性将力传递给崖壁。横梁在与栈孔的结合部产生作用力,结合部的下侧受压,上部受拉。在实际施工过程当中,木板与横梁之间是否需要加纵梁取决于木板自身刚度和横梁之间的间距,如果木板所受的活荷载过大,横梁的受压区会被压溃,受拉区将产生劈裂作用,一般来讲后者起控制作用,导致横梁断裂。因此,横梁与崖壁结合部的受力状态决定了整个栈道结构的安全性。为防止受拉区劈裂,常采用铁件加固或增加横向约束措施,同时应控制横梁间距以减小弯矩峰值。

图十 横梁拉压区示意图

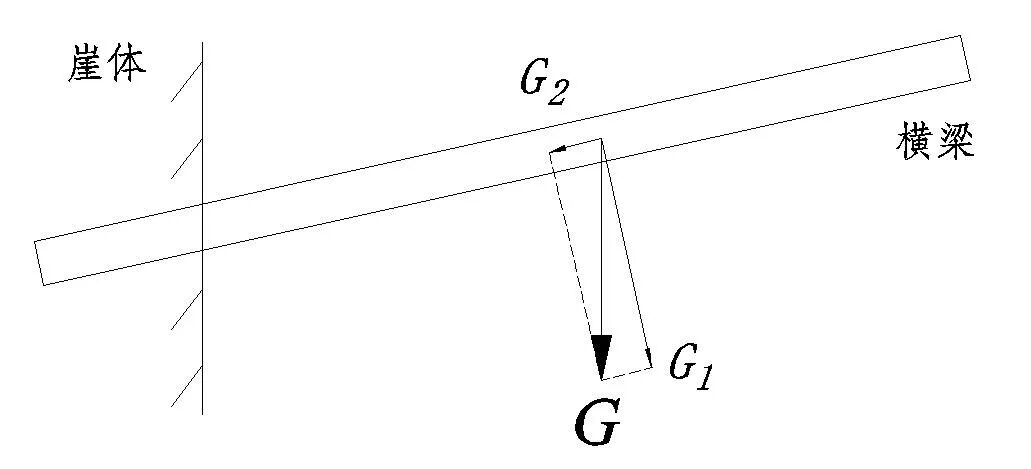

在调查中发现,绝大多数栈孔均有向内斜度,即为口高内低,一般孔底低于孔口下缘3~6厘米,孔内坡度接近1:10。插入其中的木栈就会向上部微翘,栈道路面会靠山一侧微斜。这样的设计,既符合栈道承重后产生变形的要求,又使横梁不易脱落,同时人行其上也有安全感,符合现代预应力或桥梁预拱度的思想。图11是有一定斜度的栈道的受力分析简图,可以看出重力会沿着横梁方向产生一个分力G2使得横梁与栈孔结合得更紧实,使横梁不易松动或脱落。

图十一 具有一定斜度栈道受力分析

四、结语

随着历史的发展,栈道建设技术也不断进步。秦汉时期,主要是木栈为主,“栈道千里,通于蜀汉”,正是当时栈道发展的真实写照;宋元时期,栈道建设开始使用铁链和铁钉来增强结构的稳定性;明清时期,随着火药的使用,开凿技术的提升使得栈道的建设更加高效和安全。到了现代社会,栈道建设融入了更多的现代工程技术和材料科学,多采用钢筋混凝土、预应力技术以及新型复合材料,大大提高了栈道的承载力和耐久性。

通过栈道的遗存现象,以及与历史事件相结合,可以反推古人在那个年代的生活生产水平。我们可以把栈道甚至是古道路线置于更大范围的古代道路体系中去思考,综合自然科学和社会科学的方法总结出更为严谨的结论。同时,栈道的结构分析也是蜀道道路工程学研究的组成部分,文物保护利用的发展边界和趋向将得到拓展,有助于促进蜀道研究的深化。如今深嵌于秦岭和大巴山肌理的古栈道,大多位于高山峡谷之间,不仅是地理险阻的见证,更是古代劳动人民智慧与毅力的不朽丰碑。