故宫院刊 | 李广华 谷岸 雷勇 马越 鲁颖:中国古代书画文物的无损科学分析及案例研究

古代书画承载着中华文明的精粹,是最具代表性的文化遗产之一。依据基底材质,古书画可以分为纸本和绢本两类,其与油画、壁画等虽同属绘画类别,但绘制工艺差异明显。特别是部分颜料被绘制于绢的背面,位于纸和绢之间。关于书画的科学分析,尽管取样分析更加准确可靠,但是纸绢材质脆弱、颜料层稀薄和颜料位于纸绢之间等特点,致使取样困难,因此无损技术成为多数古书画科学分析的有效手段。

近来,故宫博物院已对绢本绘画分析提出了更高的技术要求。例如,绢是一种半透明的网状织物,因此在其正面和背面绘制颜料会呈现不同的颜色效果,古人利用这个特征大量使用背托色工艺,即在绢背面绘制颜料与正面施色相配合。这种正反面颜料复合的方式,使得古书画呈现出许多细微、精美的色彩和艺术效果。这一特性也对绘画技法的科学判断提出更高的要求,比如如何在绘画的正面不通过取样分析判断另一面的背托色等。

目前,古书画科学分析开展时间不长,基础薄弱,缺乏科学分析数据库的比对。因此,完善古书画无损分析方法,建立可共享的古书画科学分析案例与数据库,对于古书画的研究和保护具有重要意义。

相较于陶瓷、金属等文物,古书画的科学分析研究进展非常缓慢。尽管作为最早进行科学分析的博物馆,弗利尔美术馆(现美国国立亚洲艺术博物馆)早在20世纪50年代就开始使用科学分析方法对中国古代书画进行研究,但近十年的发展速度开始放缓。相较之下,国内书画科学分析起步较晚,直到最近,国内博物馆才陆续重视该领域,古书画的科学分析才得以显著发展。

早在2005年,台北故宫博物院和东京国立文化财研究所通过显微镜观察、红外成像和荧光成像等无损技术,检测纸张的纤维结构和书写痕迹,观察纸张和墨迹的荧光反应,判断《自叙帖》为写本而非钩摹本。除故宫博物院非常重视书画文物无损分析之外,借助科学分析技术对书画进行研究的博物馆主要见于上海博物馆、四川博物院、首都博物馆和中国国家博物馆等。上海博物馆使用高光谱成像技术提取书画模糊印章信息,采用多种科学分析手段对清代进士莫晋书法立轴和明代《清明上河图》卷进行研究,探究书画文物的材料和制作工艺。四川博物院采用高光谱成像技术鉴别书画颜料,增强印章信息,对文物收藏信息和文物价值等研究具有重要意义。首都博物馆使用无损分析方法对清代书画进行原位检测分析,为书画保护修复方案的制定和鉴定提供科学依据。中国国家博物馆采用高光谱成像系统对该馆馆藏部分宋元书画进行研究,提出了适用于模糊印章信息增强的方法。

故宫博物院于十年前开始进行古书画科学分析研究,史宁昌、李广华、韩童和陈露等人使用多种无损分析技术对故宫博物院藏书画进行修改痕迹和隐匿性病害探测、模糊印章和底稿线提取和颜料及背托色鉴别等研究,基于大量的研究案例,建立了一套以显微观察、技术摄影和成分面分析技术为基础的系统性分析方法体系,为古书画的保护修复、人工临摹和科学保存提供了坚实的科学依据。

由于古书画颜料层极薄、纸张或绢丝脆弱等,难以像壁画、建筑彩画和油画等绘画文物通过取样分析来获取颜料、胶结材料等成分信息,因此无损分析十分必要。经过多年古书画文物无损分析案例积累,特别是国家重点研发项目的推动,故宫博物院已经建立起一套以显微观察、技术摄影和成分面分析技术为基础的无损分析方法体系[表一],来获取古书画文物的历史修复痕迹、隐匿性病害等保存现状信息和纸绢、颜料及隐藏工艺等绘制工艺信息〔图一〕。

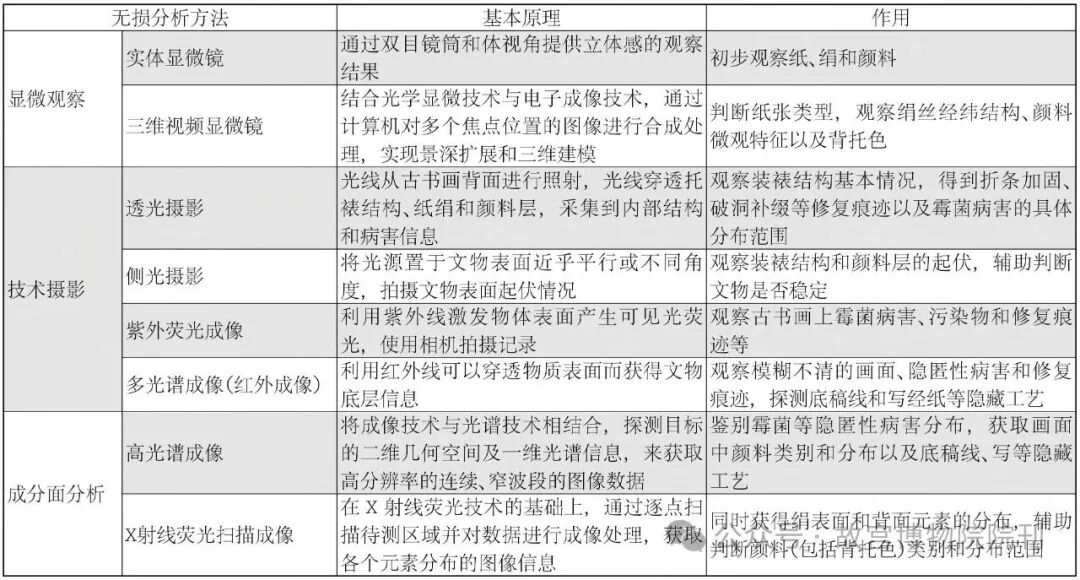

表一 故宫博物院建立的古书画无损分析方法体系基本原理及作用

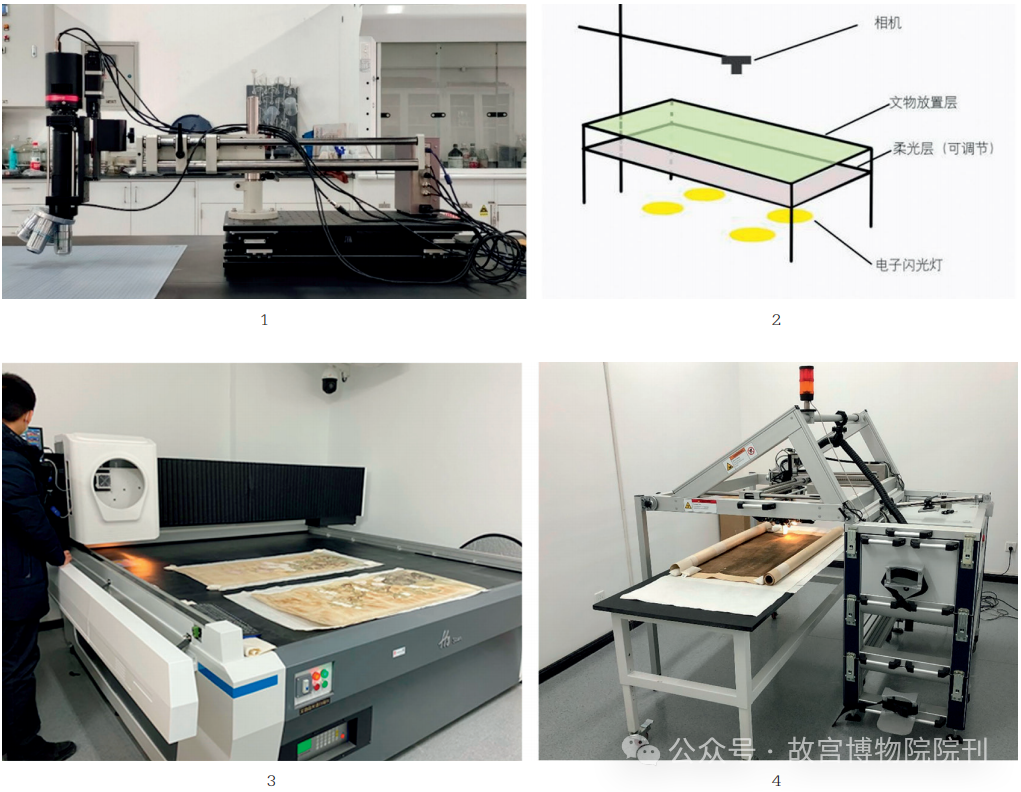

图一 故宫博物院书画分析设备

1. 三维视频显微镜 2. 自制透光摄影台示意图 3. 高光谱成像设备 4. X射线荧光扫描成像设备

(一)显微观察

显微观察技术包括实体显微镜、反射光显微镜、偏光显微镜、三维视频显微镜和扫描电子显微镜等,是评估文物材质、结构、病害及工艺特征的基础工具和重要手段。不同类型的显微技术各有优劣,可根据文物的材料特征、观察需求和研究深度灵活选择。在书画文物研究中,采用的显微观察技术能够获得纸、绢和颜料的显微特征,其中实体和三维视频显微镜最为常用。

实体显微镜通过双目镜筒和体视角提供三维立体感观察,可用于古书画文物中纸、绢和颜料的初步观察。三维视频显微镜结合了传统显微技术与现代电子技术,利用摄像头拍摄多个角度的图像,通过计算机进行处理,实现三维重建和动态显示。三维视频显微镜景深大、分辨率高,能够提供高对比度的图像和鲜艳的色彩,可用来判断纸张类型、绢丝经纬结构和颜料微观特征,尤其对于绢背面颜料的判断,三维视频显微镜的作用十分重要。常规的三维视频显微镜由于样品台的限制,无法实现大幅面古书画的显微观察,因此故宫博物院研发了一台具有超长悬臂和二维微米级微调底座的显微镜支架系统。该系统悬臂伸展距离可达90厘米,可用于书画画面任意位置的显微观察,并实现观察区域的精细调节,能够满足大多数书画文物的无损原位分析需求。

(二)技术摄影

在古书画保护修复过程中,记录信息主要依靠传统摄影技术——相机拍摄,主要记录的是人眼看到的信息,但古书画上还有很多肉眼不能识别的信息,包括历史修复痕迹和霉菌、纸绢劣化等隐藏病害,对于这些信息的记录和提取需要借助技术摄影,主要包括透光摄影、侧光摄影、紫外荧光成像和多光谱成像(红外成像)。

1. 透光摄影

透光摄影是故宫博物院针对古书画、纺织品等能被可见光穿透的文物开发的一项无损摄影检测技术。操作方式为运用电子闪关灯的光线,从纸质、纺织品等能被可见光穿透的文物的背面进行布光,并在文物正面拍摄。光线从文物背面进行照射,穿透文物颜料层和背衬,从而采集到文物内部深层的状态和病害信息。透光摄影在古书画的科学分析中主要作用有观察书画命纸、背纸的拼接痕迹以及装裱结构等基本情况,得到折条加固、破洞补缀等前人修复痕迹的具体信息以及霉菌病害的具体分布范围。

2. 侧光摄影

侧光是一种将光源置于物体表面近乎平行或极低角度的照明技术,广泛应用于艺术品和文物的科学检查与摄影中。其主要作用是通过强调物体表面的高低起伏和纹理,增强明暗对比,从而揭示细微的表面结构和损伤。侧光摄影(Raking Light Photography)多被用于壁画的病害评估,用在古书画中可以观察装裱结构和颜料层的起伏,表面是否有折痕、断裂等,辅助判断文物状态是否稳定。

3. 紫外荧光成像

紫外线照射到物体表面时,某些物质会吸收紫外光能量并迅速发射出较长波长的可见光,这种现象称为荧光。紫外荧光摄影即通过紫外光激发这种可见荧光,再用相机捕捉发光部分图像的技术。拍摄过程中,文物受到紫外光照射的时间很短,一般不会对其产生破坏作用。紫外荧光能揭示文物表面的保护漆层、修复痕迹、颜料种类及老化情况。在书画中,部分颜料、霉菌会有较强的荧光,并且纸绢新沾染的物质或者修复过的区域可能与纸绢基底具有不同的荧光,因此紫外荧光摄影可以用来观察古书画上霉菌病害、污染物和修复痕迹等。

4. 多光谱成像

多光谱成像主要是指在不同波段光源下的一种拍摄方式,光源大体分为紫外光、可见光和红外光。多光谱成像技术已经应用到航天、天文、遥感、医疗、军事、刑侦等领域。近年,这种无损的调查方法越来越多地应用于文物研究,尤其是在绘画作品的调查、文物保护档案的记录、前人修复工作的评估、文物最初状态的还原、艺术品真伪的辨别、画家创作技法演变的研究,甚至矿物颜料的识别等方面均发挥着重要作用。

红外成像是使用最简单、应用最广泛的一种多光谱摄影技术。利用红外线可穿透物质表面的特性,可探测可见光下观察不到的隐藏信息,例如底稿或勾勒的线条,甚至是隐匿性病害或修复痕迹等。

(三)成分面分析

古书画文物的画面通常精细且复杂,包含丰富的细节和多层次的颜料。传统的无损分析方法,如X射线荧光光谱或拉曼光谱等点分析设备,虽然能够提供特定点位的成分信息,但难以覆盖整个画面,无法对不同区域进行对比分析。这种点分析方法的局限性使得古书画的整体研究和深入理解受到限制,因此适宜使用成分面分析(Mapping)方法,其中最具代表性的分析方法是高光谱成像和X射线荧光面扫描技术。这两种技术最早被应用于国外油画文物的分析与研究,约翰·德莱尼(John K. Delaney)、凯瑟琳·杜利(Kathryn A. Dooley)、维克多·冈萨雷斯(Victor Gonzalez)和海伦·克里斯蒂娜·多斯·桑托斯(Hellen Cristine dos Santos)等人使用高光谱成像技术或X射线荧光扫描成像技术研究梵高、达芬奇的油画作品,为作品的真伪鉴定、绘制工艺研究和保护修复提供了大量科学依据。然而,中国古书画和油画工艺差别很大,可以参考油画的研究方法,却不宜照搬其研究成果,所以应根据古书画的工艺和特点建立自己的研究方法。近些年来,故宫博物院将高光谱成像、X射线荧光扫描成像和自行搭建的高分辨显微观察设备结合开展古书画文物的科学研究,取得显著进步。

1. 高光谱成像

高光谱成像技术是基于非常多窄波段的影像数据技术,它将成像技术与光谱技术相结合,探测目标的二维几何空间及一维光谱信息,来获取高分辨率的连续、窄波段的图像数据。相较于多光谱成像,高光谱成像是一种可以同时获得反射光谱和图像的无损分析方法。由反射光谱可以鉴定物质的成分,用以鉴别颜料成分;由图像可以获得物质的数量与空间分布,得到颜料的物相浓度分布图。故宫博物院搭建了一套高光谱自动扫描系统,并结合古书画文物特征,建立了传统颜料数据库,可以有效地识别霉菌、纸绢劣化等隐匿性病害,获取颜料类别和分布信息,以及探查底稿线等隐藏工艺。

2. X射线荧光扫描成像

X射线荧光扫描成像技术是在 X 射线荧光技术的基础上,通过逐点扫描待测区域并对数据进行成像处理,获取各个元素分布的图像信息。X射线荧光扫描成像技术可以直接分辨出多种具有特征元素的颜料成分及其分布,并且X射线具有穿透性,所以X射线荧光扫描成像可以同时获得绢表层和背面的颜料分布。X射线荧光扫描成像另外一个重要作用是为高光谱成像判断颜料种类提供参考,两种技术结合,可以鉴别大部分颜料并获得相对浓度分布信息,对于颜料鉴别及其混合绘制工艺的研究具有很大的帮助。

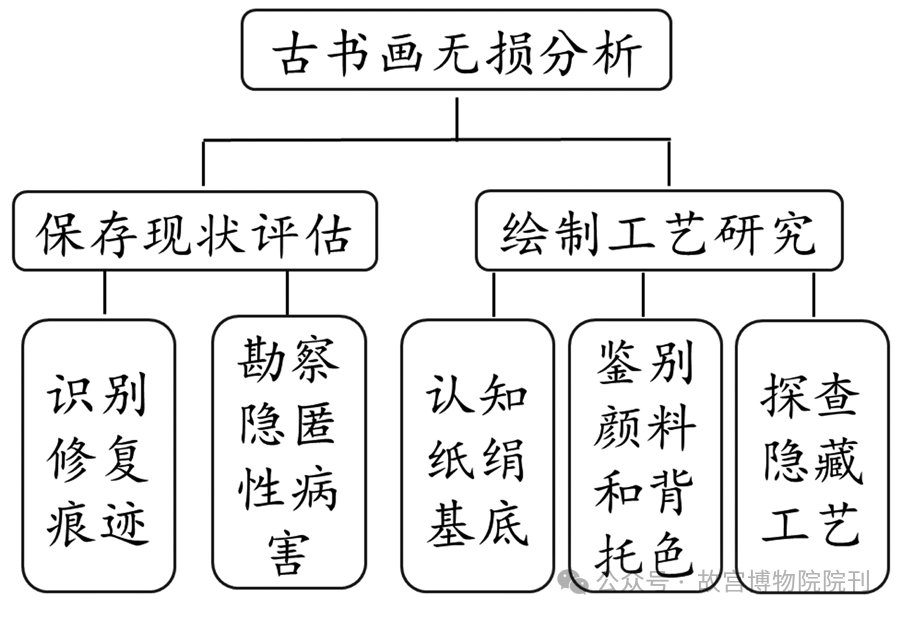

古书画的科学分析可以达到两个目的,一个是评估古书画保存现状,除了人眼可识别的病害,借助科学技术可以发现隐匿性病害和历史修复装裱信息,给书画的修复和科学保存提供重要依据;另一目的是进行绘制工艺研究,包括纸绢基底、颜料成分和背托色的鉴别,以及底稿线、写经纸、绘制顺序等隐藏信息的探查,为书画的保护修复、人工临摹提供科学证据〔图二〕。

图二 古书画科学分析目的

(一)保存现状评估

1. 修复痕迹的识别

传统书画装裱工艺历史悠久,明清时期已普及至民间。由于材质原因,即便是精心装裱过的书画同样易受自然或人为因素影响而出现各类伤况,古书画能够流传至今很大程度上依赖于装裱和修复技术。在修复和重裱过程中,修复人员通常会在命纸产生断裂和折痕的位置贴上相匹配的折条,起到加固的作用。由于环境和古书画自身的原因,有时加固后的折条还会产生二次折痕。如果书画文物出现新的病害就需要再次进行保护修复处理,在此之前,需对书画的装裱结构和修复痕迹进行整体清晰的记录。使用透光摄影能够记录古书画命纸、背纸的拼接痕迹等装裱结构,得到折条加固、破洞补缀等前人修复痕迹的具体信息。使用侧光摄影可以清晰地观察到整幅书画的起伏以及表面是否有折痕、断裂等情况,辅助判断文物状态是否稳定。

〔图三〕为清冷枚《清风高节图》轴修复痕迹及折痕病害图,从〔图三:2〕透光图像红色方框内,能够观察到托纸的拼接位置以及两边和天、地头的拼接方式。整幅图像上约有加固折条二百余处,〔图三:4〕透光局部图像红色方框内为折条加固痕迹。从〔图三:3〕侧光图像可以看出整幅画不平整,局部起伏较大,对比〔图三:4〕透光局部图像和〔图三:5〕侧光局部图像中黄色方框内区域,可以看出该折条出现二次折痕,且绢丝已经断裂。

图三 清冷枚 《清风高节图》 轴及修复痕迹与折痕病害识别

1. 清冷枚《清风高节图》轴 绢本设色 故宫博物院藏 2. 透光摄影图像 3. 侧光摄影图像 4. 透光图像(局部) 5. 侧光图像(局部)

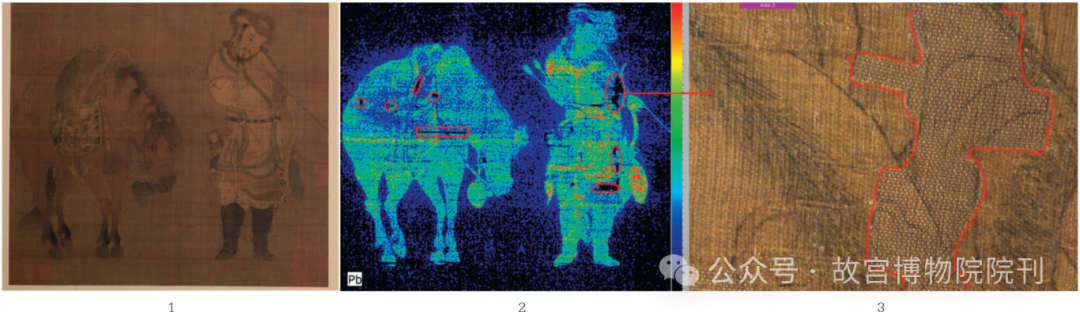

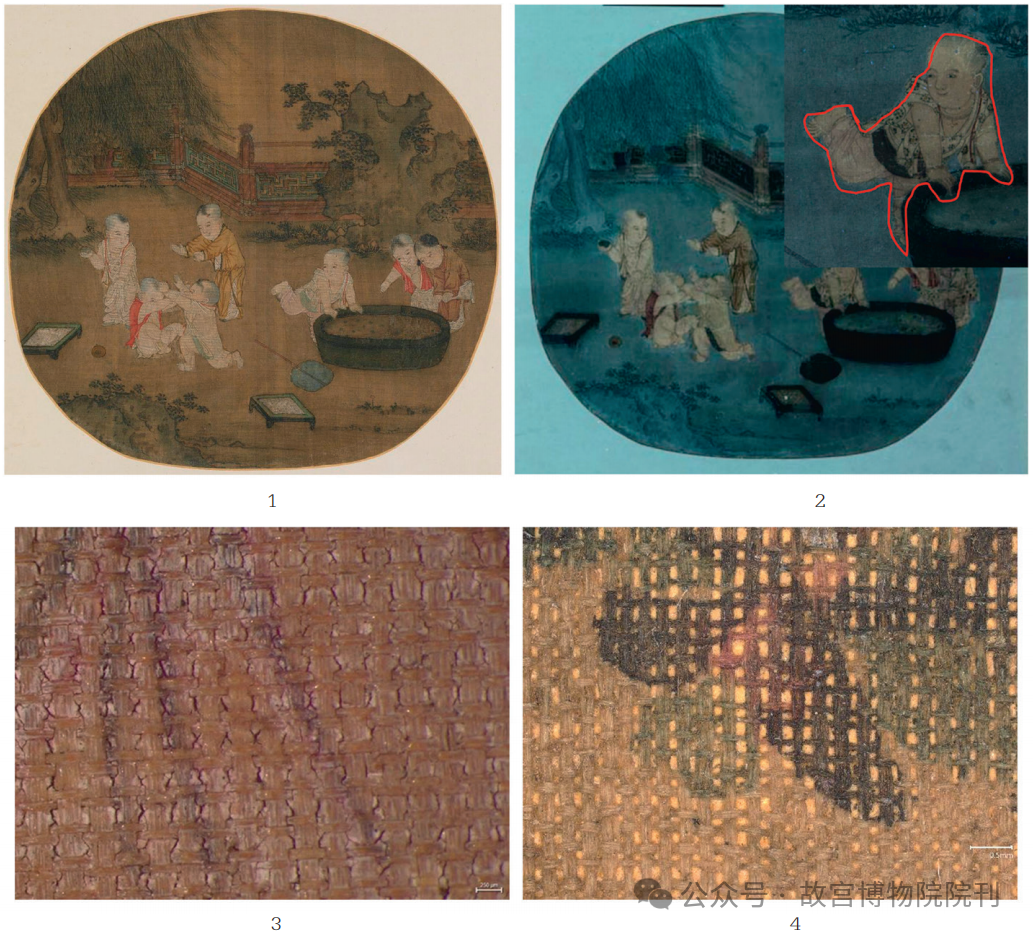

在书画重裱过程中,对于绢本书画,除了加固断裂的命纸,更为重要的是修补破损的绢丝。对于册页类书画,由于背衬结构较厚,光线不能穿透,因此对于修复痕迹的识别透光摄影起不到较好作用。这种情况下,可以借助显微观察、高光谱成像或者X射线荧光扫描成像等方法进行修复痕迹的识别。因为修复过的古书画文物,虽然其修复材料和原始材料的色相比较接近,但是元素或分子结构往往存在差别,高光谱成像或X射线荧光扫描成像技术可以有效地分辨出修复痕迹的具体分布。以宋佚名《骑士猎归图》页为例〔图四:1〕,通过使用X射线荧光扫描成像技术可以得到铅元素分布图,从〔图四:2〕可以看出除了极少红色圈内区域,整幅画面都有铅的分布,结合〔图四:3〕显微图像发现,没有铅分布的区域是修补的新绢(红色线内区域),说明新修补的绢上没有铅的分布。宋代书画多用含铅白色颜料作为背托色,这表明该画中新修补的区域是没有背托色的。

图四 宋佚名 《骑士猎归图》 页及修复痕迹识别

1. 宋佚名《骑士猎归图》页 绢本设色 故宫博物院藏 2. 铅元素分布图 3. 修复痕迹显微图像

2. 隐匿性病害的勘察

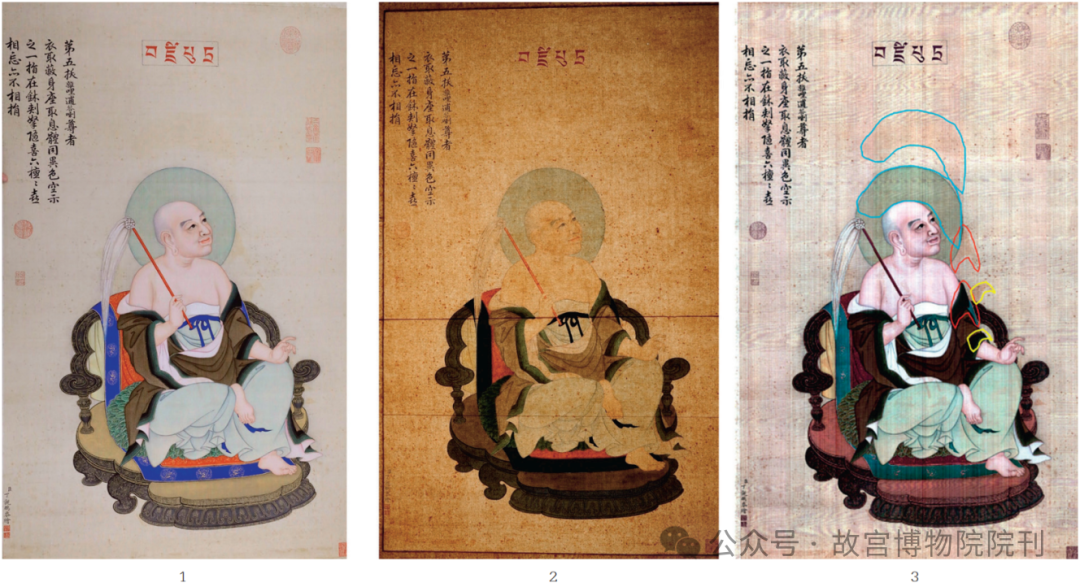

古书画作为珍贵的传世文物,在递藏和流转过程中,难免会出现各种各样的病害。对于现代博物馆的书画藏品,修复人员可以快速识别人眼可见的病害,并采取保护措施,然而对于霉菌和纸绢劣化等不易识别的隐匿性病害经往会被忽略,成为书画长期保护的隐患。霉菌病害不仅会导致书画文物表面出现斑点,使得原有的图案和颜色信息模糊不清,危害更大的是,霉菌代谢产生的有机酸和蛋白酶等产物会加速绢丝或者纤维素的断裂、颜料层粉化等,产生不可逆的损害。由于霉菌区域会出现斑点,透光性较差,透光摄影可以起到识别霉菌区域的作用。〔图五〕为清丁观鹏《释迦及十六尊者像屏》之《拔杂哩逋答喇尊者像》的隐匿性病害勘察结果。丁观鹏深受乾隆皇帝喜爱,尤擅宗教绘画,此像是《十六尊者像屏》中的第五尊者。从〔图五:2〕透光摄影图上可以清楚地看到霉菌的斑点。如果遇到背纸较厚的古书画,由于光照很难穿透背纸,透光摄影分辨霉菌的作用就会受到很大限制。因此,故宫博物院研究人员基于高光谱成像和深度学习进行霉菌病害光谱特征筛选,构建霉菌病害光谱指数,并在古书画的霉菌区域进行了识别。如〔图五:3〕中高光谱增强图像,可以清楚地看到霉菌分布,与透光摄影图像对比,高光谱增强图像上霉菌区域较少,说明透光图像上斑点并非全为霉菌,因为透光图像只能反映出不透光的物质,无法分辨具体物质类型。

图五 清丁观鹏 《拔杂哩逋答喇尊者像》 隐匿性病害的勘察

1. 清丁观鹏《释迦及十六尊者像屏》之《拔杂哩逋答喇尊者像》 绢本设色 故宫博物院藏 2. 透光摄影图像 3. 高光谱增强图像

除了高光谱成像识别霉菌病害,紫外成像也是一个识别霉菌的有效手段,因为部分霉菌在紫外线光下会呈现绿色、黄色或蓝色荧光,这种现象可以帮助识别书画表面的霉斑。如清任颐《菠萝菊蟹图》页的霉菌勘察结果〔图六〕,从紫外荧光图像上可以看出黄色的亮点为霉菌。

图六 清任颐 《菠萝菊蟹图》 页霉菌勘察结果

1. 清任颐《菠萝菊蟹图》页 纸本设色 故宫博物院藏 2. 紫外荧光图像,红线区域内黄色亮点为霉菌

除了霉菌病害,古书画上还容易出现纸绢劣化的隐匿性病害,如〔图五:3〕高光谱增强图像中蓝色、红色和黄色标注区域,书画空白区域出现了跟部分画面相同的深色区域,这很可能是作为背托色的石青、石绿等含铜颜料加速了背纸的老化降解。由于该画是卷曲存放,所以背纸有机会和部分画上的含铜颜料直接接触,导致这部分画面纸绢的劣化速率要大于其他区域,出现颜色加深的情况。

(二)绘制工艺研究

关于古书画绘制中使用的材料和工艺,《历代名画记》《宣和画谱》《芥子园画传》等中已有详细记载,这些文献内容涵盖了笔、墨、纸、砚的制作与使用,颜料的调配,绘画技法,以及装裱工艺等方面,为书画绘制工艺的科学分析提供了有力依据。

对于书画绘制工艺的科学分析主要从三方面开展,一是纸绢基底材料的认知,包括纸张鉴定和绢丝结构观察等;二是颜料及背托色的鉴别,主要是颜料类别、混合工艺以及背托色的范围等;三是一些隐藏工艺的探查,包括底稿线、写经纸的研究。

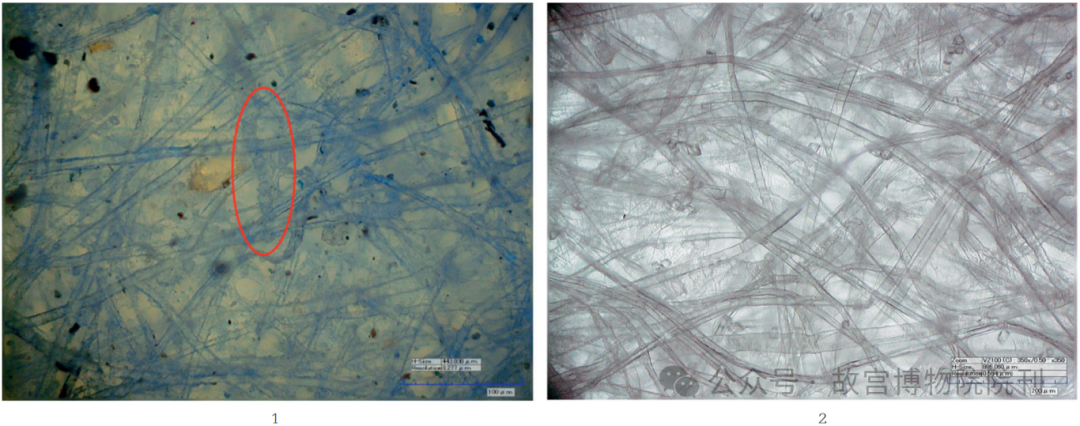

1. 纸绢基底的认知

对于纸张的分析和鉴别,传统方法主要通过取样、染色、制片后,使用显微镜观察其纤维结构,然而除了纸张破损的古书画,大部分古书画是无法对纸张进行取样分析的。为了克服该困难,笔者谷岸研发了一套纸张纤维原位显微观察的识别方法:将超薄、高亮、无发热的平板光源在纸张下照明,使用自主研发的超大视场高分辨三维视频显微镜在纸张上观察透射光照明的纤维形态。基于纤维尺寸、纤维特征形貌和特征杂细胞,可以一定程度上区分皮、麻、竹、草等造纸纤维材料的种类。虽然无损鉴别纤维的方法没有取样染色后观察的方法准确性高,但是基于大量的样本训练后,该方法的准确性得到大幅度提升。〔图七:1〕为清任颐《菠萝菊蟹》页画纸的纤维显微图,红色圈内可见草纤维杂细胞,再通过与标准皮纤维对比〔图七:2〕,可知任颐画作用纸中有大量皮纤维,同时存在草纤维和皮纤维,可以确认其为宣纸。该方法只能观察到表层纸张的纤维,无法看到背纸的纤维结构,所以可以有效鉴别纸本书画的绘画用纸类型。

图七 清任颐 《菠萝菊蟹图》 页纤维显微图及标准皮纤维显微图

由于本身或环境的影响,绢容易发生断裂、缺失等病害,为了选择保存状况相似的绢丝进行修补,需要对绢丝进行显微观察和记录。不同时期古书画用绢的经纬密度和绢丝粗细都会有差异,某些情况下,绢丝结构的显微观察有助于书画时代的判断。

如美国国立亚洲艺术博物馆藏佚名《宫女浴婴图》页〔图八:1〕,笔者在对该画进行科学分析时,从紫外荧光图像中发现很多类似于拼接的区域(如下图红色框内)〔图八:2〕,使用三维视频显微镜观察,发现有两种绢的结构,一种比较致密,主要分布在人物、部分栏杆和凳子、澡盆的区域〔图八:3〕;另一种比较稀疏,主要分布在假山、树、草以及空白背景区域〔图八:4〕。通过对比研究分析,确认这两种绢可能属于两个不同时期。

图八 佚名 《宫女浴婴图》 页及科学分析

1. 佚名《宫女浴婴图》页 绢本设色 美国国立亚洲艺术博物馆藏 采自美国国立亚洲艺术博物馆官方网站 2. 紫外荧光图像 3. 致密绢的显微图像 4. 稀疏绢的显微图像

2. 颜料及背托色的鉴别

对于设色书画,颜料部分尤其重要。对于壁画、油画等绘画颜料,很多时候可以实现微量取样,并且颜料均在绘画基底的表面。然而,由于中国传统书画的颜料层很薄,故难以取样,且绢本书画中大量使用背托色,画面颜料混合复杂,单点分析方法有局限性,使得以往古书画的颜料分析一直受限。随着近年高光谱成像和X射线荧光扫描成像两种无损成分面分析技术的快速发展,古书画颜料的科学分析才进入一个新的阶段。

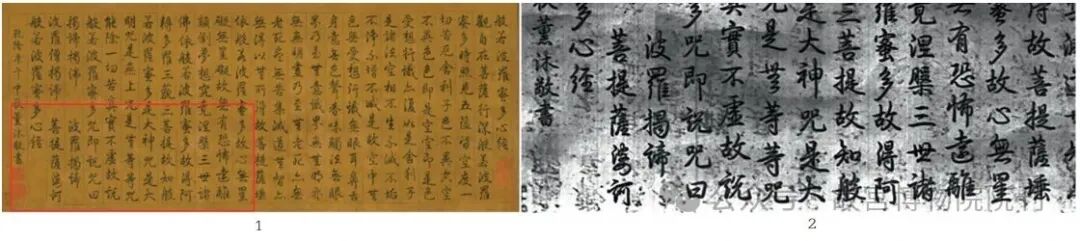

笔者曾尝试使用高光谱成像和X射线荧光扫描成像技术研究丁观鹏《不二图》轴的颜料成分,该图绘文殊、维摩辩法,画幅上部分有乾隆皇帝1750年御笔心经〔图九:1〕。对高光谱数据进行完全约束最小二乘法计算得到朱砂、石青、石绿、铅白、靛蓝和炭黑的浓度分布图,通过X射线荧光扫描成像得到朱砂、铅白和金的浓度分布图。〔图九:2〕为石青、石绿和靛蓝浓度分布图,石青浓度分布图表明蓝色的树叶为纯的石青;石绿浓度分布图表明绿色山体为纯的石绿;靛蓝浓度分布图比较复杂,靛蓝不仅用于蓝灰色的树叶的绘制,而且用于混合石青或石绿以表现出不同色调的蓝色或绿色。

图九 清丁观鹏 《不二图》 轴及颜料分布图

1. 清丁观鹏《不二图》轴 纸本设色 故宫博物院藏 2. 高光谱成像颜料浓度分布图,左上为《不二图》轴局部图, 左下为石绿浓度分布图,右上为石青浓度分布图,右下为靛蓝浓度分布图

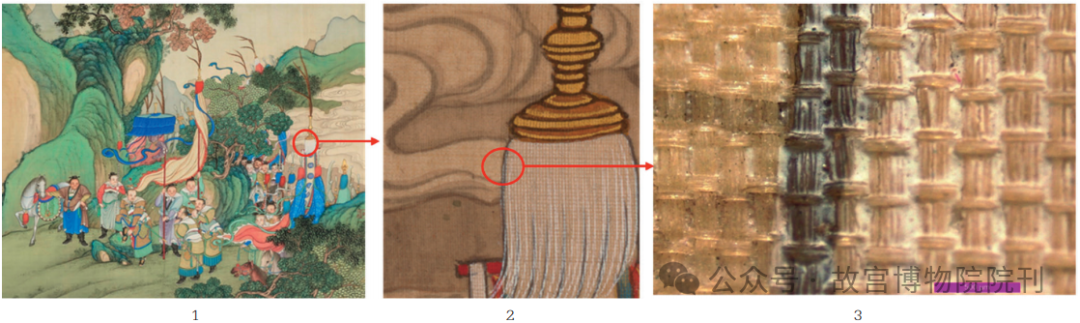

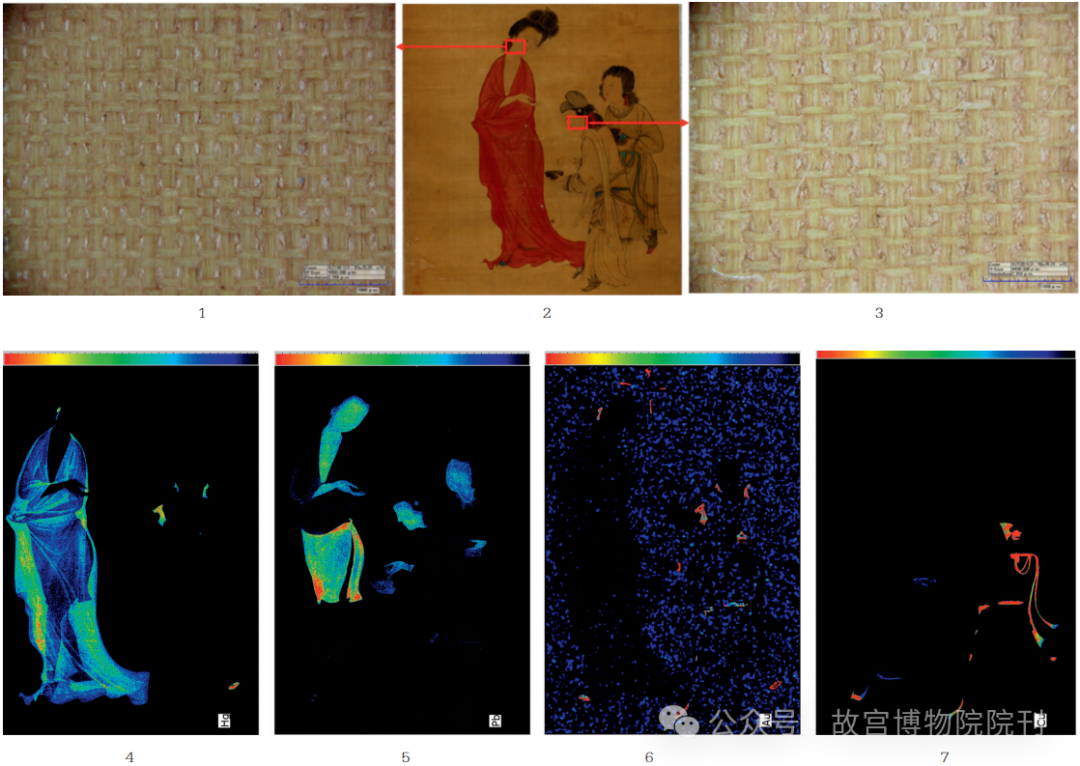

除了混合颜料的复杂性,绢本书画亦有背托色工艺,即绢的两面都可能有颜料层,因此颜料种类和分布范围更加难以分辨。X射线大多数情况下能够穿透表层颜料和绢,探测到绢底下颜料,并且绢是一种带有孔洞的织物,其背面的颜料可以通过显微观察进行有效识别。因此,X射线荧光扫描成像的强穿透性,与三维视频显微镜结合使用,可以对书画文物的颜料种类、混合工艺和背托色等信息进行深入解读。笔者使用X射线荧光扫描成像和显微观察技术在多幅故宫博物院藏书画文物中发现了背托色工艺,〔图十〕为清冷枚《养正图》册第三页背托色分析结果,从〔图十:3〕显微图中可以看到,白云区域的绢丝孔洞内有白色颜料,而绢丝表面并没有白色颜料,说明该区域的白色是在绢背面绘制了白色背托色的效果。

图十 清冷枚 《养正图》 册背托色分析结果

1. 清冷枚《养正图》册之第三开 绢本设色 故宫博物院藏 2. 局部图 3. 显微图

此外,笔者还使用三维视频显微镜和X射线荧光扫描成像技术对清康涛《杨妃出浴图》轴进行了分析〔图十一〕。从〔图十一:4〕汞元素分布图可知,红色浴袍是由不同浓度的朱砂绘制而成,为了塑造纱裙的效果,覆盖在身体上的浴袍朱砂浓度低、红色浅,身体两侧的浴袍朱砂浓度高、红色深。从〔图十一:5〕铅元素分布图可知,杨妃的脸部、前胸和侍从的脸部、手臂等皮肤区域均有含铅的白色颜料,此外,画家还在杨妃的内衬裙区域使用了含铅白色颜料,使画面表现得更加真实生动。从〔图十一:6〕金元素分布图可知,贵妃和侍从的头饰和鞋的区域均使用了金做装饰。从〔图十一:7〕汞元素分布图可知,侍从袍子的飘带使用了含铜的石青石绿颜料。在对颜料的种类和分布有了整体认识后,通过显微图像可以看出,贵妃和侍从的皮肤区域的白色含铅颜料均为背托色〔图十一:1、3〕。

图十一 清康涛 《杨妃出浴图》 轴及颜料和背托色分析结果

1. 杨妃脸部显微图像 2. 清康涛《杨妃出浴图》轴 绢本设色 故宫博物院藏 3. 侍从脸部显微图像 4. 汞元素分布图 5. 铅元素分布图 6. 金元素分布图 7. 铜元素分布图

3. 隐藏工艺的探查

古书画科学研究中除了对纸绢、颜料进行分析,还有对一些隐藏工艺的研究,也必须借助科学分析方法,主要包括写经纸、底稿线等隐藏信息的探查。

如上提丁观鹏《不二图》轴诗塘乾隆御笔心经,从题款“乾隆庚午”可知为其1750年所书。单据可见光图像中看不出任何隐藏信息〔图十二:1〕,但从高光谱增强图像中则看到,这张纸的背面也有文字,可知该纸为写经纸。乾隆皇帝最喜欢使用宋代写经纸,后来随着宋代写经纸的不断消耗,命人开始仿造宋代写经纸,通过与宋代写经纸和乾隆仿宋写经纸对比,推测此画所用为乾隆时期仿宋写经纸。

通常,在壁画和油画上经常能够发现底稿的修改痕迹,但传统古书画中底稿线的修改痕迹并不多,仅在如姚文瀚《崇庆皇太后八旬万寿图》和丁观鹏《拔杂哩逋答喇尊者像》中发现过局部修改痕迹。这可能是因为古书画中颜料层多数比较薄,难以覆盖修改痕迹,因此修改很少发生在最终的书画作品中。

图十二 清丁观鹏 《不二图》 轴诗塘和局部高光谱增强图像

1. 无损分析技术在古书画研究中的作用和趋势

故宫博物院建立的以显微观察、技术摄影和成分面分析技术为基础的古书画无损分析方法体系在保存现状评估和绘制工艺研究等方面具有重要的作用,为古书画的保护修复、人工临摹和科学保存提供了坚实的科学证据。

在古书画科学分析过程中,应根据实际情况灵活选择多种方法,并且重视不同方法的结合使用,尤其是显微观察与成分分析方法的充分结合,能够起到事半功倍的效果。例如在对颜料进行面分析时,如果已经得到元素分布图,也可以使用光纤光谱仪进行点分析确定颜料种类,而非必须使用高光谱成像技术。背托色的鉴别不能仅依赖于高光谱成像或X射线荧光面扫描等颜料成分分析方法,必须配合显微观察才能确定颜料的具体位置。而通过显微观察准确判断背托色,则更需要具有丰富的经验,因此需要培养相关研究人员的显微观察能力。

在目前的古书画无损分析过程中,有机颜料的鉴别依然是一个难点。在未来的研究中,有望使用三维荧光光谱和中红外高光谱成像这些新技术建立起古书画中有机颜料的无损识别方法。

2. 建立多学科密切合作机制和书画科学数据库

在古书画科学分析过程中,需要自然科学、艺术史和文物保护等多学科的研究者长时间地密切合作,将书画传统研究方法与科学技术相结合,提升科学分析在书画研究中的作用,并持之以恒地积累科学研究案例和经验。

在未来的研究过程中,应鼓励更多的书画科学分析成果参与到展览内容之中,以提高公众对书画科学分析的认知。更重要的是,应推动中国古代书画无损分析技术世界范围内的发展,促进更多国内外博物馆合作,积累研究案例,建立书画科学数据库,同时促进书画断代和真伪鉴定的研究。

附记:本研究在对故宫博物院藏古书画的科学分析过程中,受到故宫博物院陈垚、段佩权、韩童、屈雅洁、王红梅、王璐、喻理、张蕊、陈露、高翔、许彤、邢陆楠、曾君等同事的帮助,在美国国立亚洲艺术博物馆进行的研究受到布莱思·麦卡锡(Blythe MacCarthy)和詹妮弗·贾凯(Jennifer Giaccai)的帮助以及北山堂基金会的支持,在此一并表示感谢!