博物馆职业启蒙教育:“博物馆+职业体验”的整体学习设计

导读

当下的职业体验活动停留在知识记忆和职业行为模仿层面,导致儿童对于博物馆职业的认知趋于扁平化,无法形成较为系统的职业思维和价值观。本文利用职业启蒙教育重点挖掘博物馆职业体验课程的核心价值,拓宽和加深原有博物馆职业体验课程的宽度与广度,提出“博物馆+职业体验”的整体学习模式。利用项目式学习营造和维持“物职合一”的博物馆职业启蒙教育情境,引导儿童在合作与竞争中、在认同与批判中,适应社会化带来的挑战与困难,最终达到学会学习、学会生存、学会生活的目的。

童年是人职业发展的重要形成时期。儿童作为职业选择的“未觉者”,需要“先觉者”通过职业启蒙教育的方式,传授他们关于职业的知识、技能及态度。这类教育意在激发儿童职业好奇心、培养职业意识、获取初步职业技能,帮助他们学会劳动和理解社会生存方式。博物馆针对儿童开展的职业体验课程可看作职业启蒙教育的在地化实践。

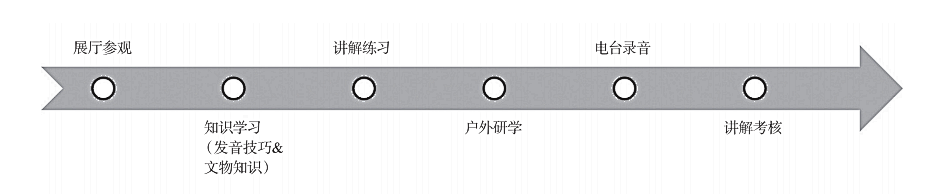

比如以“小小讲解员”和“小小策展人”为代表的职业体验课程主要采用“知识学习+行为模仿”的方式(图1)。此类课程在帮助儿童获取知识、锻炼动手能力、克服内心恐惧、训练社交技能、培养语言逻辑等方面起到了不错的效果。然而,目前各馆都将职业体验简单理解为专业知识的再现和职业行为的模仿,没有突出“职业”的核心概念。仅围绕“物”开展的教学设计则暴露出教学内容单一、教学形式同质、实践效果不佳、长尾效应弱的问题。

图1 传统博物馆职业体验课程形式

职业体验课程是否应与其他教育课程有所区别?若有,其最大的不同体现在何处?该如何设计富有“职业”意义的博物馆儿童教育课程?本文将以职业启蒙教育视角,尝试提出博物馆职业启蒙教育的概念,思考该概念下的课程内涵、理论架构及实践方法,结合实际案例探索博物馆职业启蒙教育的实践路径。

一、理论构建:“职业+实物”的

现实样态教育

当下博物馆已具备面向儿童开展职业启蒙教育的基础。参与课程的儿童对职业有一定了解,大多有和父母一起上班或观察父母工作的经历,对于涉及职业的相关问题有基本认知。然而,博物馆职业启蒙教育尚无明确定义,需要从职业启蒙教育与博物馆教育的双重视角来确定这一跨学科领域的理论内涵。

职业启蒙教育是面向6—12岁儿童开展的一种注重认知性、趣味性和启蒙性的教育活动。以职业为镜帮助儿童认知自我和社会,感知职业赋予人的社会性,为实现真正意义的社会生存做好准备。学界当下提倡开展现实样态的职业启蒙教育:“通过真实现象、真实问题、真实情境、真实体验,抓住并直面现实中的矛盾与冲突,而非在简化情境、理论化情境或虚拟情境中进行职业启蒙教育。”由此看出,为就业做好准备只是职业启蒙教育最浅层的目的,其核心是让儿童在社会情境中逐渐理解人被社会化的大致过程和需要面临的挑战。儿童在接受职业启蒙教育的过程中将会明白职业是他们成人后最重要的社会角色,具有强烈的合作属性,无论将来从事何种职业,都需要依靠他人和社会实现职业理想和价值,同时通过职业为社会做贡献。

博物馆教育重在意义交流,也就是说“物”的意义不该被教育人员定义,而应由学习者完成建构和阐释。业内当下更加关注该领域的实物学习。“物”承载的“真实的事实”是重构或再现自然、历史和社会的重要材料,包括文物、标本、艺术品等,它使博物馆拥有了独特优势。实物学习是一种刺激多重感官的,基于观察、提问、探索和思考的体验式趣味性学习,主要根据儿童的先验知识及经验,激发儿童的多元情感,以培养儿童的创造性和批判性思维。实物学习的属性是主动学习和深度学习,教育人员只起到引导和助学的作用,儿童需要通过建构和阐释,完成对实物深层意义的认知,最终获取学习、生活及生存所需的各种能力。

综上所述,博物馆职业启蒙教育需以儿童为中心,依托职业与实物,让儿童在真实、有趣、主动、可探索且能合作的环境中,学会学习、生存与生活。理论层面,其课程有四大核心要素:一是真实的“物”,需借“物”的真实性创设并维持教学情境;二是真实的职业人,由馆内相关职业“先觉者”结合工作经验,为儿童打造真实职业情境;三是真实的职业环境,儿童体验环境与博物馆从业者工作环境一致,沟通中可能直面冲突矛盾;四是真实的职业体验,区别于角色扮演,源于专业实操训练,能让儿童连接自由与职业状态,建立“职业人”概念。该教育终极目的是落地实践,因此整体系统建立还需考虑实践层面。

二、实践困境:“博物馆职业+体验”的

表面化学习

用博物馆职业启蒙教育的理论内涵来审视目前的职业体验课程,会发现儿童涉及职业部分的体验基本停留于表层。多数博物馆只把职业体验作为吸引儿童参与的“卖点”,职业体验未被置于课程中心。整个课程本质是“博物馆职业+体验”的实物学习,课程目标为引导儿童主动完成关于“物”的自我理解和阐释,较少体现职业体验的整体价值。

传统课程设计使职业意义流于表面,教育人员简单套用专职人员培训模式,仅靠言语引导和场馆资源营造职业情境以建立职业与儿童的联系,难以让儿童产生职场真实感。且儿童在简化、表面化的职业情境中,难主动代入职业身份,被动且缺乏安全感的状态阻碍其主动探索职业。同时“职场人”身份的突然出现还可能让儿童产生紧张、害怕等消极情绪,进而放弃职业体验。

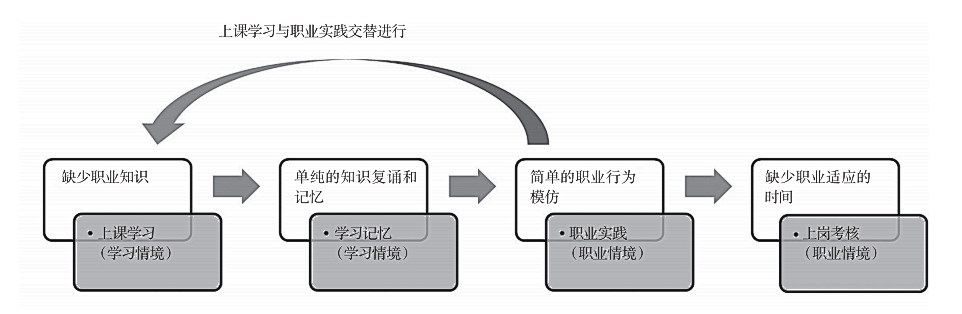

整个教学情境不具有连贯性是课程无法创造深度职业体验的另一个原因。纵观整个活动,儿童在“知识课堂”的学习情境和“职业实践”的职业情境中来回穿梭(图2),身份也常在学生和从业者之间反复切换,只能收获一份碎片、割裂且缺少沉浸感的职业体验。由于缺少关于职业特性和职业概念的学习,课程仅依靠“物”的知识将前期学习和后期实践相结合,职业体验的整体价值受到破坏,儿童容易把职业理解为职业行为的简单加和。断裂的职业情境让儿童清醒地意识到“完成上课学习”不等同于“可以上岗工作”,前者是自然状态的我,后者是职业状态的我,浅层的职业意义没有让二者发生真正的接触,儿童无法将职业和自我关联起来,难以建立对于职业的正确认知。

图2 传统博物馆职业体验活动形式

总之,当下的课程设置与现实样态职业启蒙教育的核心概念还相差较远。这种缺乏主动性、真实感和安全感的教学情境不利于培养儿童的职业感觉、职业情感和职业意识,未被视为“职场人”的他们没有办法深刻感知理想中的职业和现实中的职业的区别,课程也达不到认知自我和认知社会的目的。从理论分析和实践需求的角度出发,博物馆亟须为儿童提供具有现实感的“博物馆+职业体验”的整体教育。

三、路径重构:“博物馆+职业体验”的

整体设计

当下博物馆能够通过“职业”和“实物”为儿童创设和维持具有主动性、安全感和探索性的教育情境,其核心目的在于培养儿童的职业意识,依托真实的职业体验弥补儿童现实实践的缺失,从而帮助儿童建立起对职业信息的理性认知。

(一)底层逻辑设计:“物职合一”的整体教学情境

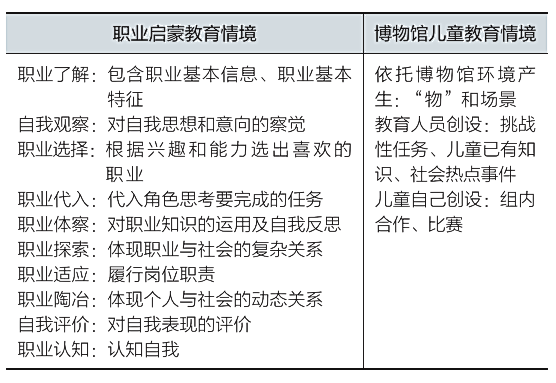

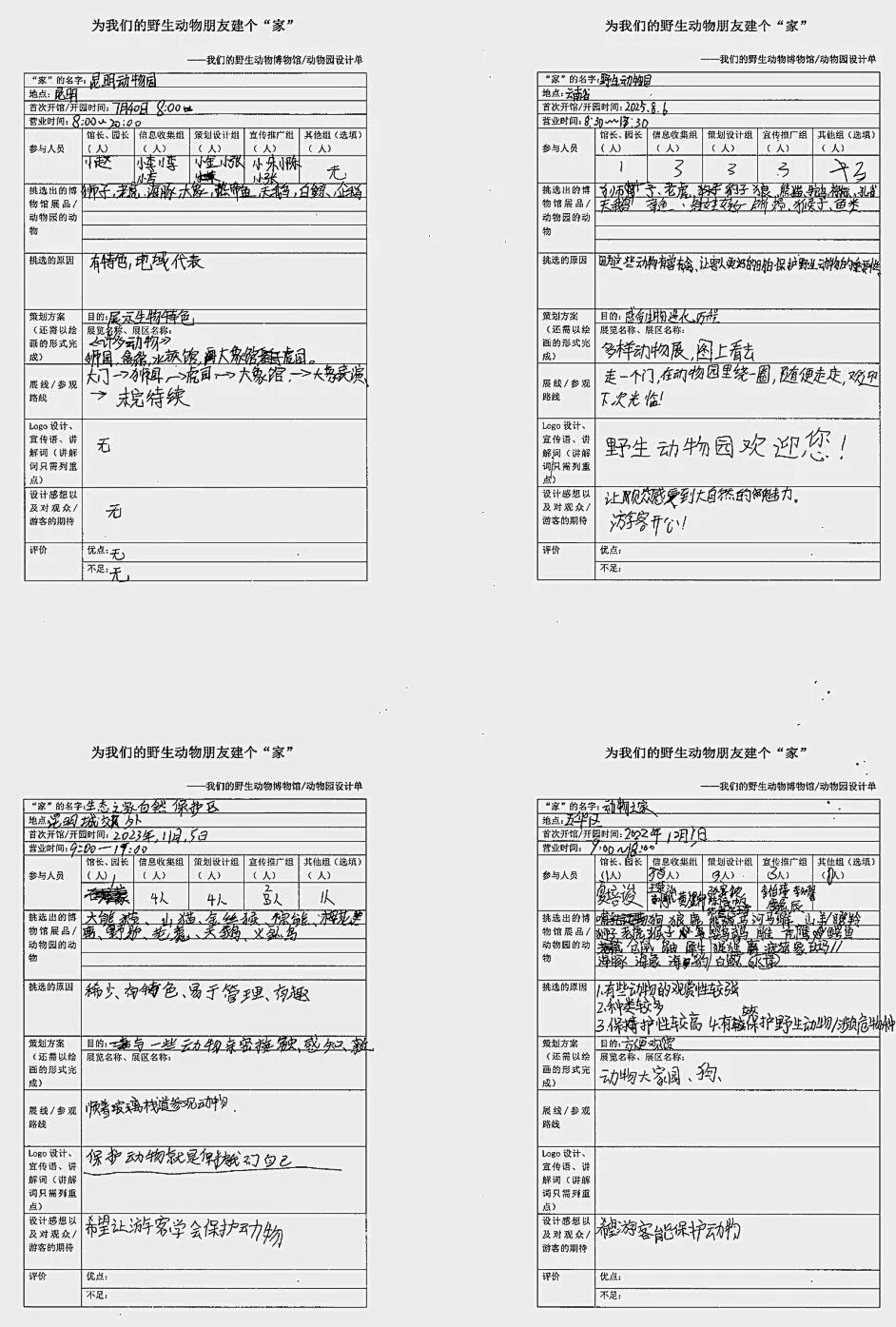

博物馆儿童职业启蒙教育课程的底层逻辑是营造与维持“物职合一”的“博物馆+职业体验”情境,需要从职业启蒙教育和博物馆教育的理论中找到能创设和维持这一整体情境的核心要素。考虑到现实样态对职业启蒙教育的要求以及现有的职业启蒙教育六大主题,“博物馆+职业体验”情境需要重点突出职业选择、职业代入、职业适应的重要性,确保为儿童创设真实可信、由儿童主导的职业情境(表1)。

表1 “博物馆+职业体验”整体情景中的主要内容

这一理论体系力求较完整地还原成人步入社会的全部流程:“找工作”(职业了解、自我观察、职业选择)→“入职”(职业代入)→“岗前培训”(职业体察、职业探索)→“上岗考核”(职业适应、职业陶冶)→“认知唤醒”(自我评价、职业认知)→“终身职业规划/职业再选择”。此外,博物馆儿童教育情境主要基于趣味性情境的内容和形式展开,依托实物引导儿童进行多感官学习,从而完成对“物”的建构及阐释。需要强调的是,职业情境无须局限于某一岗位,而要鼓励儿童在体验中感受不同岗位之间的共通之处,将所学知识进行关联和迁移。

整体情境的构建重置了儿童的学习身份。从曾经的指令执行者和知识接收者转向真正的体验主导者和意义建构者,儿童能充分体现“自我”。同时通过对多种情境的组合和拆分,帮助儿童将所学知识转化为解决实际问题的能力。至此,“博物馆+职业体验”课程的理论架构完成,再次强调儿童要在真实的、充满安全感的、连贯的、趣味的整体情境中进行持续性的深度学习。职业和实物均是儿童认知自我和世界的工具,能帮助儿童学习控制、调解、协商、合作,展开与他人、社会的意义交流,理解个人、职业、社会之间多元复杂的动态关系,逐步适应从自然人到社会人的转变。

(二)实践工具:项目式学习

博物馆职业启蒙教育课程具有很强的跨学科属性,需要找到同时适配职业启蒙教育和博物馆教育的实践工具。本文认为使用项目式学习(Project-Based Learning, PBL)作为指导“博物馆+职业体验”课程开发的实践工具最为合适。这是一种在真实问题的驱动下,由团队合作完成,共同探索和协商的高参与性学习模式。该模式将内容、活动、情境、结果融为一体,经过选定项目、制定计划、活动探究、作品制作、成果交流、活动评价等环节,完成现实问题的研究与解决。PBL在课程设计阶段就能将职业知识和“物”整合到一个项目中,完成职业情境和实物情境的连接与融合。这样的跨学科设计能彻底打破职业启蒙教育和博物馆教育之间的界限,为激励儿童从浅层认知到深度思考的转变提供强大推力。此外,PBL一开始就将教育人员设定为引导者和助学者,这改变了原本强计划性、强控制性的教学模式,其渐进式的学习节奏让曾经的传授变为真正的引导,儿童的多样情感得到步步生发,可以通过情感铺垫的方式顺利完成前置学习和后期实践的紧密连接。

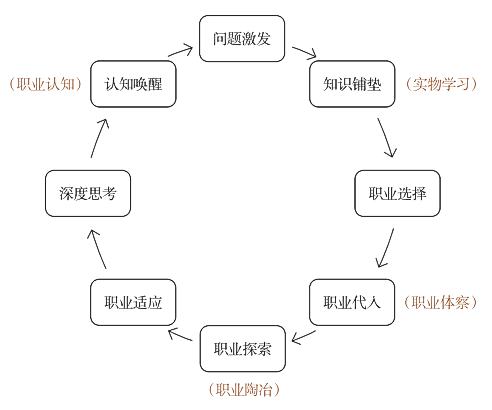

基于以上思考,笔者设计了针对儿童的“博物馆+职业体验”项目式学习实践模型(图3)。

图3 针对儿童设计的“博物馆+职业体验”项目式学习模型

该模型意在让儿童在实物学习的过程中深刻感知职业之于自我的意义。整个实践模型的重点是把职业选择的权利交予儿童,让儿童与职业之间的一切互动都基于最开始的主动选择。模型采用职业选择—职业代入一职业探索—职业适应—职业思考—职业认知的职业发展方式,通过逐步递进让儿童的行为、情感、意识、思维都能慢慢适应,充分拥有主动权和控制权,有利于引导儿童从简单的职业行为模仿慢慢过渡到基本的职业思维建立。总而言之,“博物馆+职业体验”的PBL将围绕一个驱动性问题,进行观察、选择、探索、提问、模仿集一体的深度学习,通过主动学习将职业知识和物的知识进行解构与重构,从而完成对自我、职业、社会之间复杂关系的理解。

四、实践探索:云南省博物馆案例研究

云南省博物馆依托“我的野生动物朋友”动物标本展,尝试将之前提出的理论架构和实践模型嵌入“小小讲解员培训班”的前置学习中,以此观察博物馆职业启蒙教育落地实践产生的真实效果。

(一)活动实施

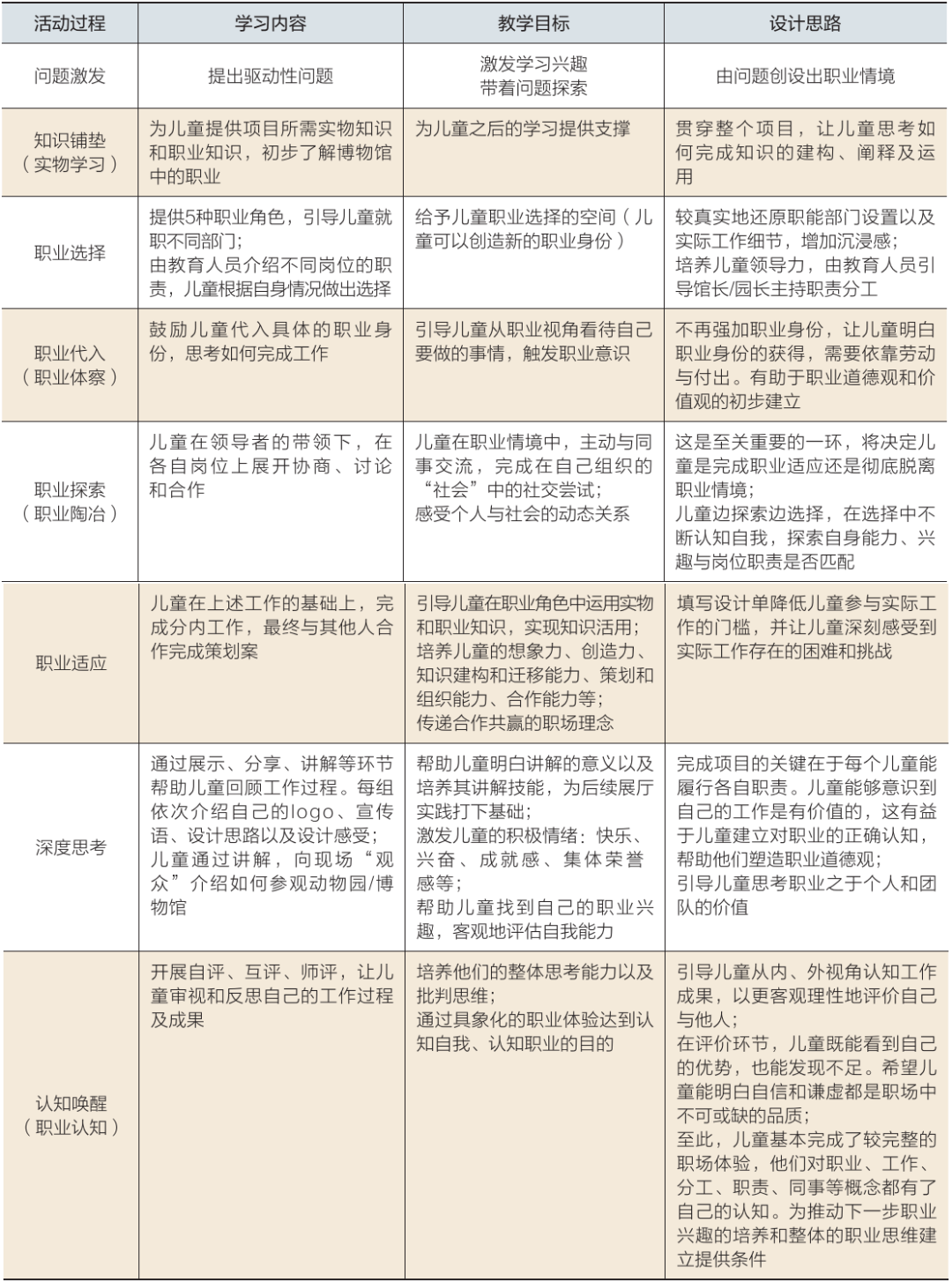

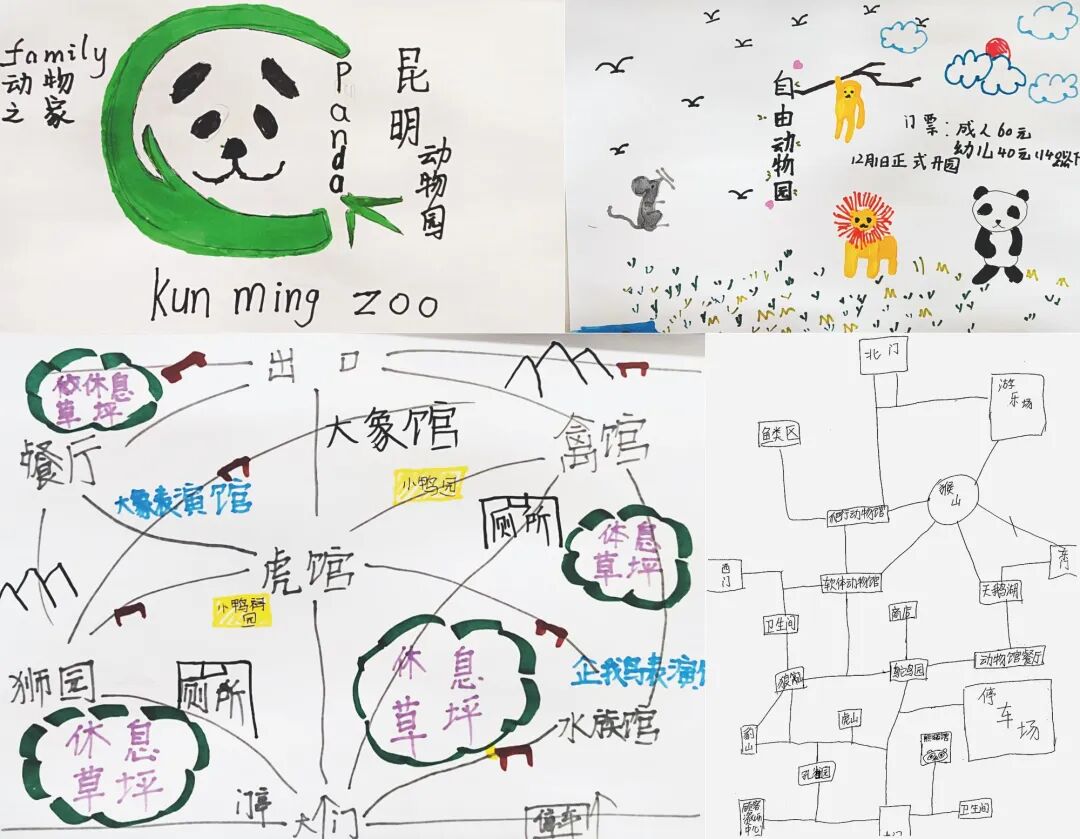

该PBL以“为我们的野生动物朋友建个‘家’”为驱动性问题,创设并维持“博物馆+职业体验”情境,其内容、教学目标及设计思路详见表2。活动核心环节为合作完成设计单(图4)与额外任务。动物标本支撑的实物学习贯穿全程,儿童通过设计博物馆或动物园,初步了解相关职业及专业知识,同时在体验中认识自身能力与潜能,为后续展厅实践铺垫职业意识、感觉与情感。需特别说明,因考虑儿童现有生活经验(动物园更适合野生动物居住展示),PBL提供动物园选项;且动物园职业设置与博物馆相近,既为儿童提供更多选择,也助其感知两类职业异同,实现对职业的多角度思考与认知。

表2 “为我们的野生动物朋友建个‘家’”

项目式学习内容、目标及设计思路

图4 为我们的野生动物朋友建个“家”活动设计单

(二)活动效果分析

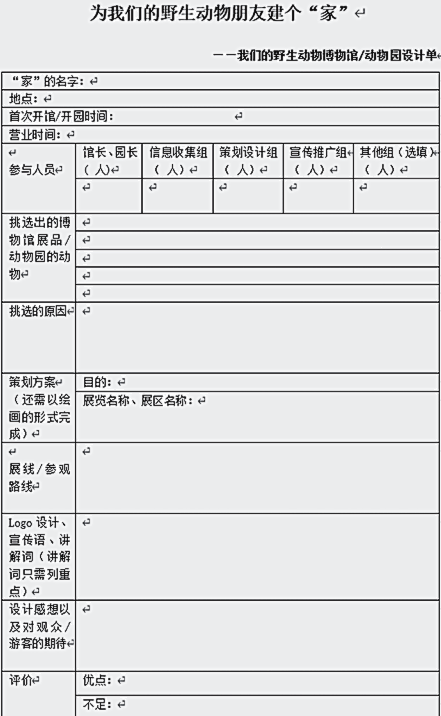

本次PBL的直接成果是设计单和参观路线图及logo(图5、图6)。其中四组儿童基本完成了所有任务,另外一组儿童由于协商失败,无法合作,放弃了参与。教育人员根据设计成果及现场表现,认为整个活动都充分体现了现实样态的博物馆职业启蒙教育的核心理念,儿童能明白职业的基本意义在于解决实际问题。儿童通过真实的职业体验,直面现实的矛盾与冲突,完成了关于实物、自我、职业和社会的整体关联。令人欣喜的是,儿童展现出了强烈的观众意识,将自己代入其中,把观众的感受和需求作为设计要素,为观众提供了停车场、休息区、卫生间等辅助设施,努力营造出轻松舒适的参观氛围。观众意识是讲解员必备的核心素养,这种自发性的职业行为非常有利于后期的展厅讲解实践。

图5 儿童设计的宣传材料及参观路线图

图6 儿童填写的职业体验活动设计单

教育人员观察到,儿童挑选身份时兴致高涨、主动参与。多数儿童结合自身兴趣与优势,经同伴协商、自我调整,逐渐明白有趣的职业需靠自己选择、努力和争取。过程中面临的挫折、不尽如人意的结果,是认识真实职场与完成职业代入的必经阶段。部分儿童还创设了试玩员等新岗位,为项目增添乐趣。分工后,儿童能自主探索职业,讨论工作内容与方法,且多数已适应职业身份,不再不安紧张。矛盾冲突时,需教育人员引导,帮助儿童面对批评质疑时正确看待成果、评估能力,以唤醒深层职业意识(职场身份≠游戏角色),思考未来适配职业。总之,活动效果表明“博物馆+职业体验”的PBL模型能有效指导博物馆职业启蒙教育活动的开展。多样化的情境既充分利用了博物馆资源,又不局限于博物馆本身,给予了儿童充足的想象和发挥空间,推动了儿童的知识迁移与能力转化,为严肃的职业价值观建立奠定了良好基础。儿童在这样的活动中最终会明白未来进入社会后,要为一切不确定性做好准备,而不是按部就班地做计划。

本文从职业启蒙教育的视角重新审视博物馆儿童教育的价值和意义,深度挖掘博物馆职业体验课程的价值,带领儿童自然搭建起我一他、我一群、我—我的关系,继而从过去偶然、随机、与职业无关的状态逐渐转变为有意、系统和与职业有关的状态。在关系建立的过程中,儿童会从与外界的广泛互动收束到与自我对话。这有利于培养儿童的职业意识和自我意识,特别是学会平衡自我决断与他人意见的关系,以及敢于审视和批判团队内部的无理性权力规约,为儿童无法回避的社会化历程做好铺垫。

“博物馆+职业体验”整体学习模式可以为体系化的博物馆职业启蒙教育课程开发奠定基础,为其他非正式学习场馆的类似实践提供参考。课程的初衷在于培养儿童核心素养及保障儿童权利,在向儿童展现社会真实一面的同时,还能保留一份独属于自己的教育温度。未来本研究还将通过评估和比较研究的方式进一步讨论博物馆职业启蒙教育的尺度和张力,让儿童深度感知职业的核心要义:职业并不独属于成人,而将伴随人的一生,是理解自我与社会的重要工具;职业的存在是为了每个人的平等和幸福,没有高低贵贱之分。