出土木炭在建筑考古中的应用——以宝马城(长白山神庙)遗址为例

中国古代建筑活动至少有7000多年有实物可考的历史,数千年来一脉相承,形成鲜明而稳定的特征[1]。古代的宫殿、府第、寺庙、民宅等建筑,往往采用木结构的建筑方式,在营造中单纯由木质或主要由木质柱、梁、枋为骨架,承担全部荷载。木材是有机质,很容易腐烂,但由于遗址的特殊埋藏环境为木材提供了良好的保存条件。例如,埋藏环境极端干燥,木材处于完全脱水的状态,或者埋藏环境非常湿甚至有水,木材处于饱水状态,由于缺少氧气,微生物难存活。在这两种特殊埋藏环境下,出土木材保存完好,仍具有木材固有的结构、颜色和香味,能进行木材鉴定。在考古遗址的发掘中,干木材、湿木材通常在建筑的原始位置保存,通过木材鉴定,能对建筑进行复原。

除了遗址的特殊埋藏环境,干木材和湿木材等保存外,木材形成木炭后也能被长期保存。建筑遗迹往往是自然因素或人为因素导致建筑木质构件失火,柱、梁失去支撑作用,建筑倒塌,建筑的土瓦压在燃烧的木构件上,使木构件处于缺氧条件,木材经过不充分燃烧后形成木炭。由于木炭能阻止微生物的活动和一些化学物质的侵蚀,在堆积后能长期保存下来,在考古发掘中容易被发现和被提取,木炭还保存木材的结构,能被鉴定[2]。建筑的地上木构建筑已经塌毁,木构建筑材料可能不在其原始位置,但结合一些考古背景,如柱网结构、柱础、磉墩、门、门砧等,仍能在一定程度上在倒塌堆积中发现不同功能的木材遗存,通过木材鉴定,也能对建筑地上部分进行复原。

不论是干木材、湿木材,还是木炭,由于是建筑遗存,如立柱、横梁等,往往茎干比较粗大,年轮数很多,如果是望板、椽瓦等,虽然是木板,但年轮数量有时多于立柱和横梁,这些木材为树轮年代学研究奠定了基础:如果建筑遗迹所处的气候区有长的树木年轮年表,通过交叉定年,就能确定最外层年轮的年代,这个年代就是建筑的年代或接近建筑的年代:而且,还可以从年轮中提取气候信息,为考古学文化的研究提供高分辨率的气候资料[3]。

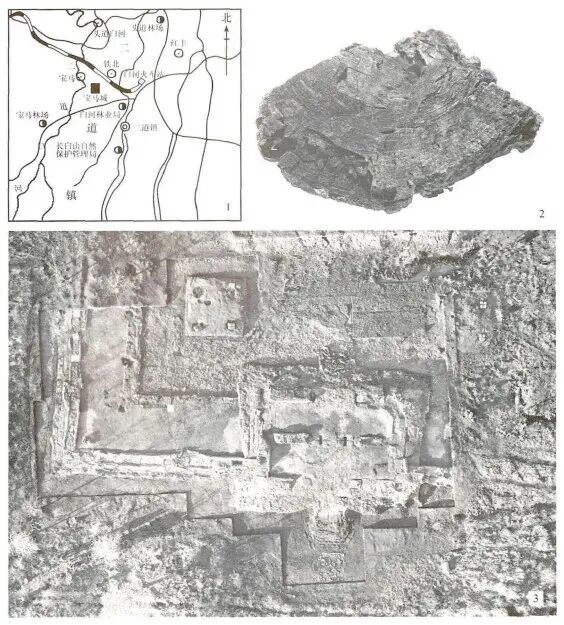

宝马城遗址位于吉林省安图县二道白河镇(图一),海拔高度707米,2007年被列为吉林省文物保护单位。吉林大学边疆考古研究中心于2013年、2014年对城址进行了试掘和主动性发掘,试掘结果表明,宝马城的始建年代和主体使用年代均为金代[4]。2014年度的发掘揭露了城内中轴线上最北侧的一座保存良好的高等级建筑基址,出土大量做工精美的建筑构件,发掘者结合文献推测宝马城遗址可能为金王朝祭祀长白山的神庙遗址[5]。为进一步了解宝马城的建筑形制与布局,经国家文物局批准,吉林省文物考古研究所、吉林大学边疆考古研究中心于2015年对宝马城中轴线上居中的土包进行了发掘,发掘面积998平方米[6]。此次发掘确认一座大型夯土台基(编号为JZ2),2016年对宝马城遗址中轴线上三座大型建筑基址中最南边的一座建筑基址(编号为JZ1)进行了发掘,出土多件鸱尾、神鸟、兽面纹瓦当等在内的装饰类建筑构件,还出土了刻有“金”“癸丑”等字样的玉册残片,为确认该城为金代皇家祭祀长白山的神庙遗址提供了重要的文字物证。在JZ1的考古发掘过程中,在不同位置采集了大量木炭(图一),目的是通过对出土木炭进行鉴定,确定建筑不同部位的木材种类,为建筑的复原提供依据;其次,通过对大块木炭进行树轮分析,结合¹⁴C定年,更加准确地确定建筑的建立年代;再次,结合历史文献从树轮中提取气候信息,确立自然灾害发生的年份。

图一 宝马城

1.宝马城遗址位置 2.树轮分析样品 3.建筑基址JZ1

一、取样和研究方法

(一)取样方法

在2016年宝马城遗址建筑基址JZ1发掘过程中,采用随发现随采集的方法进行木炭的取样。把木炭轻轻捡起来,放到自封袋中,写好标签,然后把自封袋放到纸箱里,防止挤压,到驻地后打开自封袋,自然风干。在文化层的不同部位,取到42份木炭样品,大于4毫米的木炭有1722块(表一)。在基址东门础向西约3米处的JZ1②:11有一小堆木炭,其中有3块较大的木炭,横切面半径分别为3.7、3.7、3.4厘米(图一),把这三块木炭用锡纸包起来,用于树种鉴定和树轮分析。

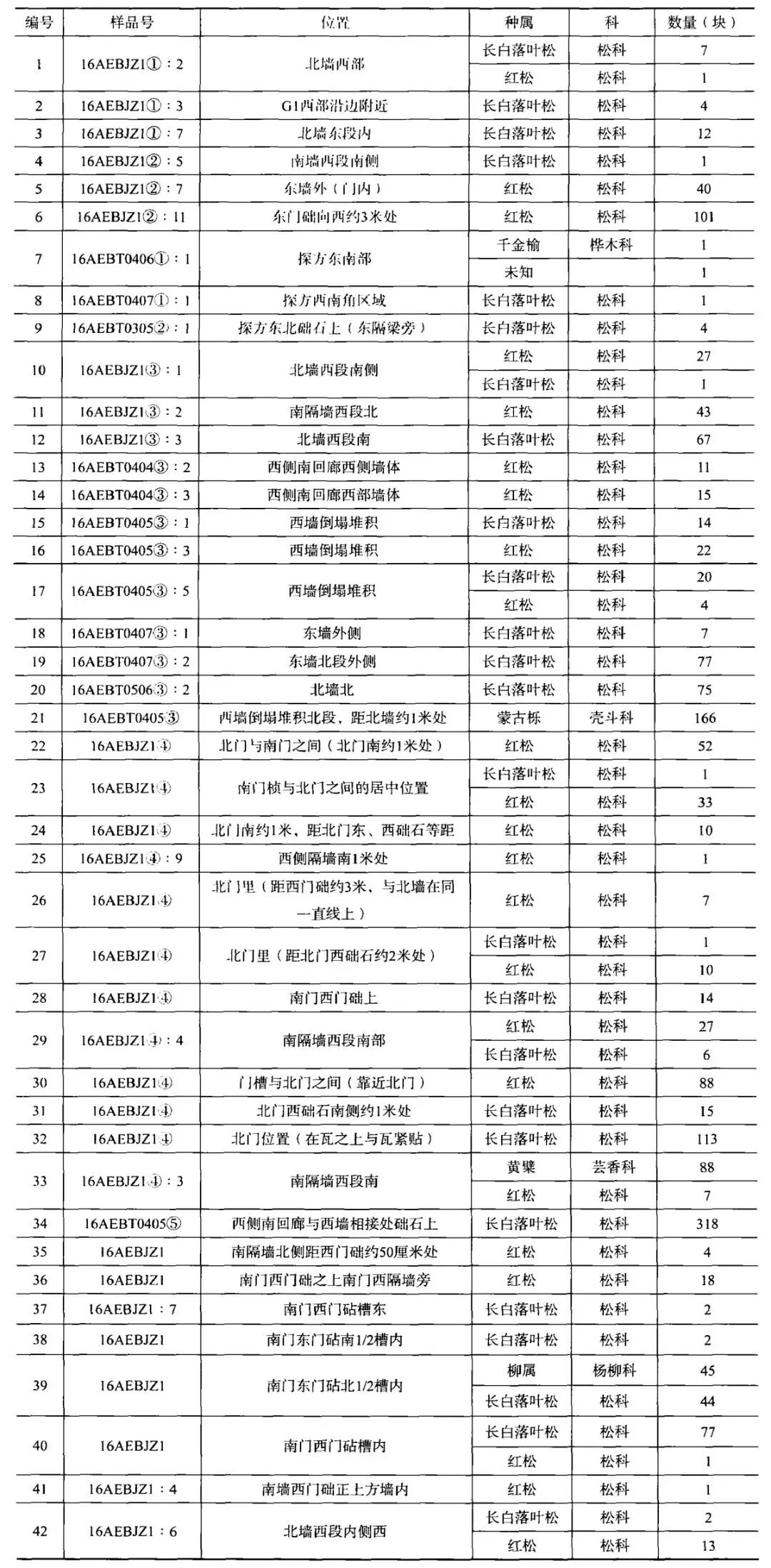

表一 宝马城遗址木炭鉴定结果

(二)研究方法

将取到的木炭,用刀片按照横、径、弦三个方向分别切出三个面,在具有反射光源、明暗场、物镜放大倍数为5倍、10倍、20倍、50倍的Nikon LV150金相显微镜下观察、记载木炭特征,根据《中国木材志》[7]《中国主要木材构造》[8]《木材考古学:理论、方法和实践》[9]等主要书籍对树种木材特征的描述和现代木材的构造特征进行树种的鉴定。然后将木炭样本粘在铝质样品台上,样品表面镀金,在Quanta650扫描电子显微镜下进行拍照。

对大块木炭样品,沿着垂直纹理方向用力掰开,出现一个新鲜的横切面,按照树木年轮年代学的交叉定年原理,用德国Heidelberg公司生产的LINTAB树轮测量仪测量年轮宽度,该系统测量精度为0.01毫米。利用专门用来检查样本定年和轮宽量测值的COFECHA程序对定年和轮宽量测值进行检查。该程序利用相关分析中的相关系数作为检验指标,并基于样品定年和轮宽量测准确时样品间高频变化的相关系数应为最高这一假设,分段计算相关系数,实现检验[10]。

二、研究结果

(一)木炭鉴定结果

对2016年在建筑基址JZ1取到的42份木炭样品,大于4毫米的1722块木炭进行鉴定,这些木炭属于7个种属,分别为长白落叶松(Larix olgensis)、红松(Pinus koraiensis)、蒙古栎(Quercus mongolica)、黄檗(黄波罗)(Phellodendron amurense)、柳属(Salix sp.)、千金榆(Carpinus cordata)和1个未知树种(表一)和(图二、图三)。对鉴定结果进行统计分析,结果表明,长白落叶松出土概率最高,为59.5%(25/42);其次是红松,为54.8%(23/42);柳属、蒙古栎、黄檗、千金榆和未知树种出土概率都很低,均为2.4%(1/42),说明一号建筑的建筑用材主要是长白落叶松,其次是红松木材。

图二 木炭在扫描电子显微镜下的显微结构照片

1~3.红松 4~6.长白落叶松 7~9.蒙古栎

(均分别为横切面、径切面和弦切面)

图三 木炭在扫描电镜下的显微结构照片

1~3.黄檗 4-6.千金榆 7~9.柳属 10~12.未知阔叶树

(均分别为横切面、径切面和弦切面)

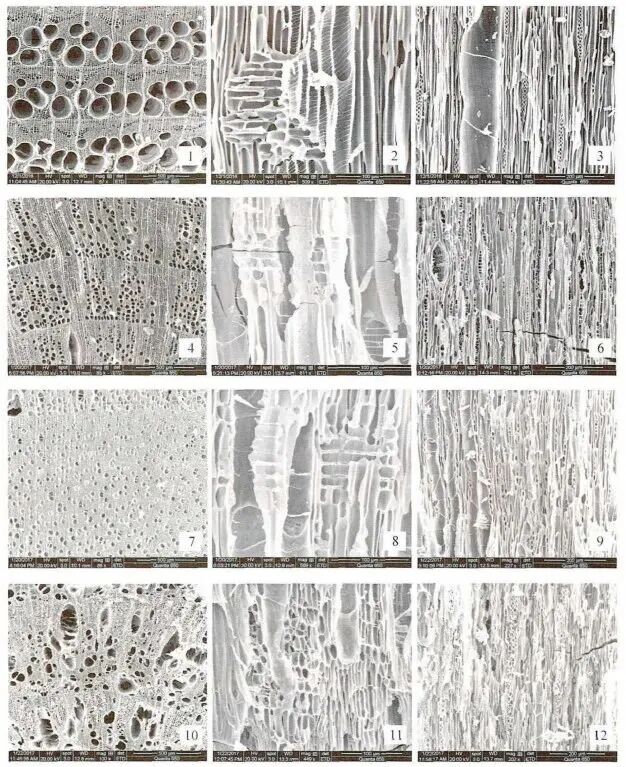

(二)树轮定年结果

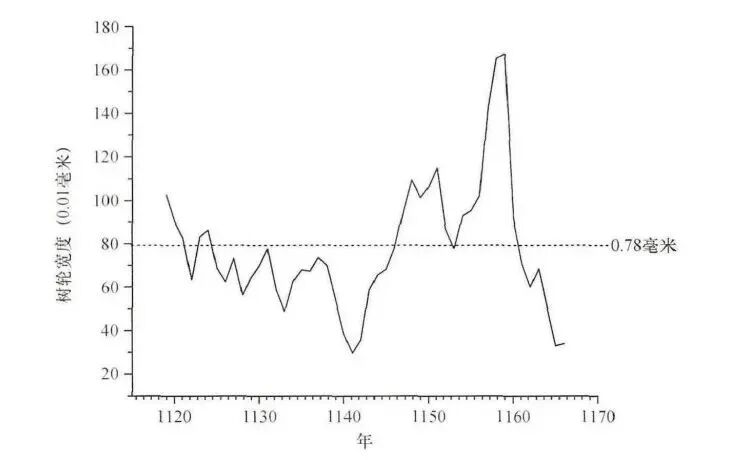

对基址东门础向西约3米处的JZ1②:11的3块木炭进行鉴定,为红松。对这3块木炭进行树轮定年和测量,并用COFECHA程序对定年和轮宽量测值进行检查,三者能很好地交叉定年(图四)。

图四 3个木炭样品的树轮交叉定年

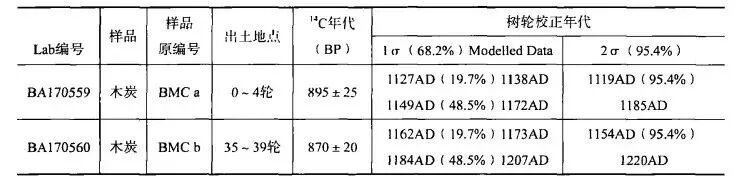

假设3个样品起始年为0年,终止年为47年,共48个年轮。从第0~4个年轮和35~39个年轮各取一个样品,共2个样品,在北京大学考古文博学院进行¹⁴C年代质谱测定,然后进行树轮校正和模型化,第0~4个年轮校正年代为公元1119年(95.4%),第35~39个年轮校正年代为公元1154年(95.4%)(表二)。

表二 两个样品的¹⁴C树轮校正结果

如果取中值,第2个或第3个年轮校正年代为公元1119年(95.4%),第37个或38个年轮校正年代为公元1154年(95.4%),依次类推,第48个年轮为公元1165年或1166年(图五)。

图五 经树轮校正后的日历年表

三、讨 论

(一)木材利用

根据研究结果,一号建筑的用材主要是长白落叶松,其次是红松木材,北京故宫武英殿的建筑用材也用了落叶松和红松[11]。

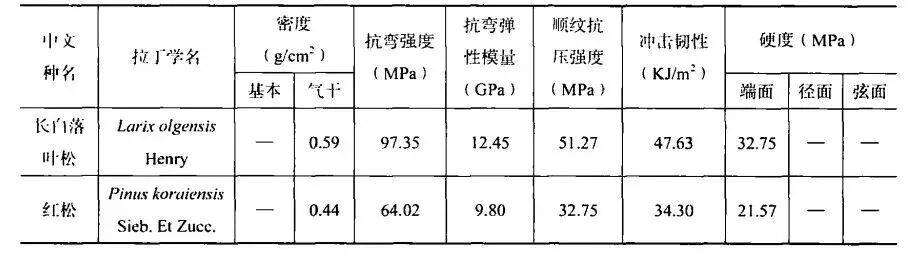

长白落叶松和红松树体高大、笔直,是建筑的好材料:一号建筑基址T0305②:1探方东北础石上(东隔梁旁)、T0405⑤西侧南回廊与西墙相接处础石上和JZ1④南门西门础上的木炭为长白落叶松,说明长白落叶松主要作为承受荷载的柱子。JZ1南门东门砧南1/2处槽内木炭为长白落叶松,北1/2槽内木炭为长白落叶松和柳属,南门西门砧槽内为长白落叶松和柳属木炭,说明门砧主要用的是长白落叶松,也用了一部分柳属木材。长白落叶松木材重,硬度中等,力学强度高(表三),抗弯力大,耐水湿,是优良的建筑用材,同时,落叶松垂直分布在海拔500~1950米,是长白山的乡土树种[12],长白山北距遗址只有30千米[13],取材便利,所以在建筑中使用,可以用作立柱、主要承重梁、门砧等:柳木结构甚细、均匀、轻软、硬度中等、强度低、韧性强,也是优良的建筑用材在木柱下面设置础石,既避免木柱与地面接触受潮,又防止白蚁顺木柱上爬危害建筑结构。

表三 长白落叶松和红松的物理力学性质

红松散布在JZ1的文化层中,红松木材轻,硬度低,垂直分布在海拔500~1300米,是长白山主要建群树种。黄檗炭样位于一号基址西南部,南隔墙西段南侧;距南隔墙西段1.5米,距西墙1.7米,附于铺地砖之上;该炭样呈近似半圆柱体,弧面向下于铺地砖上;直径约17厘米,长23厘米,不完整(图六)。底面附两枚铁钉,一枚完整(8厘米×1厘米×0.3厘米),一枚残损。黄檗木材略轻软,纹理直,力学强度中等,略耐磨损,弯曲性能较好,黄檗是高级家具及建筑装修的良材,由于直径17厘米,半圆柱体,可能做建筑木材。

图六 黄檗木材出土情况

蒙古栎木材坚韧、耐腐,供椽子、门窗、座椅、酒桶、家具等用。千金榆结构细密,质坚重,干燥后常径裂,出土千金榆木材可能做家具、工具柄把、伞柄、手杖及小器具等,具体用途不详。

宝马城遗址为金代皇家神庙遗址,在建筑用材上是有选择的,主要选用了长白落叶松,其次是红松。

(二)建筑的年代

当前中国历史时期的古代建筑的年代判定通常是对比现存建筑与已知年代的建筑或“法式”确定年代,然后将现存建筑与文献资料对比以验证结果。以中国古建筑为例,一座木构建筑体积庞大,构件众多,其中梁架与斗是特征最明显的构件,也是年代鉴定的主要依据,它们的断面尺寸、排列方式及各种形态特点是重要的年代断定标准。然而中国古代建筑形制相似,后人仿建的情况司空见惯,至于加建替换更是习以为常。另一方面建筑本身也有特殊性,官方的规范形制在民间常常早已存在,从“法式”上判断建筑年代会有很大的误差。若以文献作为年代鉴定的依据,也有不确定性。除此之外,还有大量散落民间的古建筑根本没有文献资料可查[14]。由此,利用树木年轮定年,有可能克服上述定年方法的不足。

通过¹⁴C年代质谱测定,然后进行树轮校正和模型化,第1个或第2个年轮校正年代为公元1118年,第48个年轮为公元1165年或1166年(图五)。公元1113年,肃慎族系女真完颜部首领阿骨打举兵夺取松花江流域,南下占领辽东半岛。1115年称帝,国号金,建都会宁(今黑龙江阿城以南)。建国后继续征战,1125年灭辽,同年灭北宋。大金最盛时超过极盛时期的辽国,囊有辽吉黑三省和蒙古草原,大金骑兵向亚洲东北部海岸线纵横驰骋,几乎拥有肃慎族系全部故地,西以河套、陕西横山、甘肃东部和西夏交界,向南一直到秦岭淮河与南宋对峙。在2016年一号建筑基址进行发掘时,出土了汉白玉材质的玉册残块若干,上有“癸丑”(图七)、“金”“於”等字样。“癸丑”干支可能对应公元1193年,而且《金史》卷35“志第十六·诸神杂祠·长白山”记载,1172年议封爵,建庙宇;1175年奏定封册仪物、玉圭、玉册;1193年复册为开天弘圣帝[15]。出土玉册和文献两相印证,确认了宝马城为金代皇家祭祀长白山的神庙遗址。树轮测定和¹⁴C质谱测定精确地确定了宝马城一号建筑建于金代。

图七 上有“癸丑”字样的玉册残块

木炭横切面最外面一个年轮为公元1165年或1166年,与建庙宇的时间1172年相差6年或7年。我们知道,木质部由靠近树干中心部分颜色深的心材与靠近树干外围颜色浅的边材两部分组成。心材由于生长较久,含水率低,树脂含量高,不易翘曲,抗腐蚀性较好,使用性能较边材优;边材为树木新生部分,含水量大,易翘曲变形,抗腐朽性较心材差,做建筑时利用的主要是心材部分,而边材部分经常去掉,或部分去掉,造成损失一部分年轮。另外,木材在使用过程中边材部分可能腐烂,或者由于炭化,在发掘过程中也可能损失一部分年轮。总之,遗址建筑的年代不早于公元1165年或1166年。

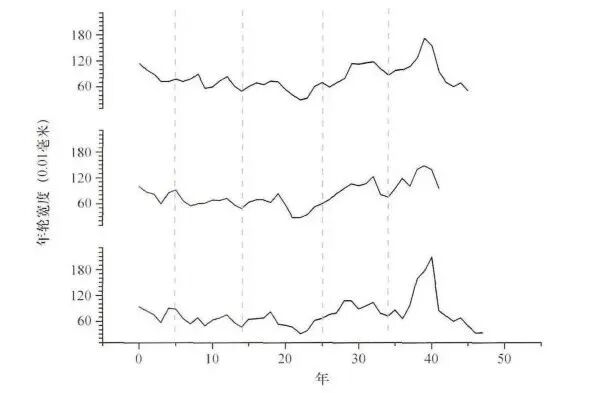

(三)树轮对气候的指示及考古学文化

树轮是环境的记录器,是气候和环境的高分辨率的代用资料。树木年轮以其定年精确、连续性强和分辨率高的优势,在气候与环境研究中受到愈来愈广泛的重视。弗里茨(H.C.Fritts)把树轮年代学定义为一门研究树木木质部年生长轮变化规律,并利用生长轮来定年和评价过去环境变化的学科[16],其研究内容包括利用树木年轮分辨率高、样本分布广泛、时间序列长、定年准确、环境变化指示意义明确且可定量等优势揭示过去气候变化规律,重建过去气候变化,此外利用树轮指示的过去极端气候变化,研究过去历史事件发生的原因。

红松(Pinus koraiensis)是长白山主要建群树种,垂直分布在海拔500~300米。许多学者对红松年轮与气候的关系进行了研究。邵雪梅等认为长白山区树木径向生长对温度的响应较为明显,对1~4月平均最高气温的响应最为显著[17]。陈力等认为下限红松生长对环境的敏感性大于上限,上限和下限红松生长与当年气温显著相关[18]。李广起等对长白山自然保护区广泛分布的红松树轮的研究,发现分布在上限的红松年轮宽度与温度升高有一致的趋势[19]。由此认为,红松年轮宽度与温度显著相关。刘禹等对青藏高原中东部树轮与温度的关系研究表明,在过去2485年间,树轮与过去每年温度相关,而且与中国中北部的温度,甚至与北半球的温度变化一致,并认为中国大多数朝代的灭亡发生在低温时段[20]。张雪等对长白山红松不同树高处径向生长特征及其对气候的响应表明不同树高处径向生长对气候因子的响应存在明显差异,树高10米处径向生长对气候因子响应最敏感,受到当年生长季高温的抑制作用,还与上年和当年生长季末(9月)降水显著正相关[21]。

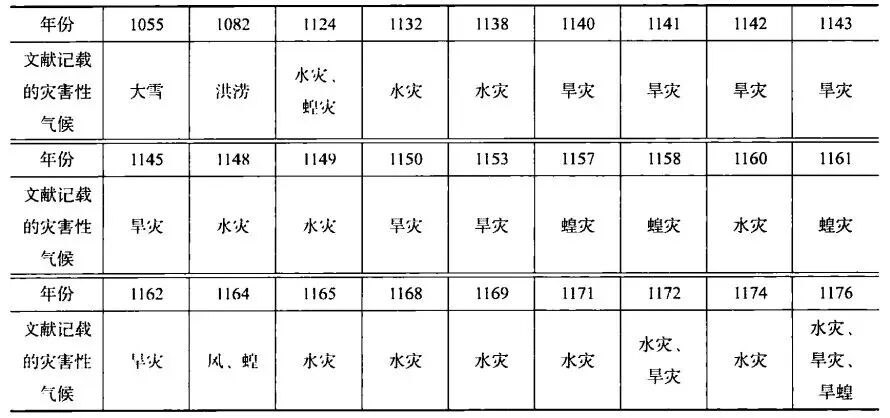

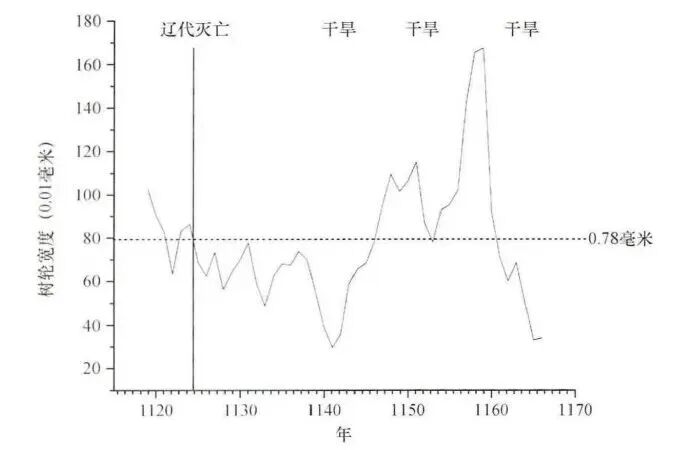

从宝马城出土红松的树轮研究看,1118~1166年,年轮宽度窄轮多,可能是低温或者干旱的环境导致树木的生长减慢。根据辽金时期环北京地区生态环境管窥(920年以来)[22],1116~1233年自然灾害发生的时间[23](表四),干旱年基本与树轮年表对应(图八)。文献记载从道宗(1055~1101年)后期起,辽国各地发生了全国性的灾荒,出现了空前严重的饥民、流民、贫民遍布州县的局面,加上皇室夺权政变,政治苛酷,军事羸弱,最终在1125年被宋金攻灭[24]。

表四 文献记载的灾害性气候

图八 树轮对气候的指示

四、小 结

通过对宝马城建筑基址JZ1出土的大于4毫米的1722块木炭进行鉴定,这些木炭属于7个种属,分别为长白落叶松(Larix olgensis)、红松(Pinus koraiensis)、蒙古栎(Quercus mongolica)、黄檗(黄波罗)(Phellodendron amurense)、柳属(Salix sp.)、千金榆(Carpinus cordata)和1个未知树种。统计分析表明,长白落叶松出土概率最高,为59.5%;其次是红松,为54.8%;柳属、蒙古栎、黄檗、千金榆和未知树种出土频率都很低,均为2.4%,说明一号建筑的建筑用材主要是长白落叶松,其次是红松木材。结合出土背景,认为长白落叶松主要作为承受荷载的柱子和门砧。JZ1的门砧还用了柳木。黄檗可能做建筑木材。对JZ1②:11出土的3块红松木炭做树轮年代学和¹⁴C年代测定,最后一个年轮的年代为公元1165年或1166年,证明了宝马城一号建筑建于金代。建立的年表特征年窄轮对应了文献记载的干旱年份,对认识灾害性气候对辽代灭亡和金代人民生活和社会结构的影响研究有重要作用。

[1]a.宋才发.民族博物馆研究[M].北京:民族出版社,2011:334.b.傅熹年.社会人文因素对中国古代建筑形成和发展的影响[M].北京:中国建筑工业出版社,2015:3-5.

[2]a.王树芝.木材考古学概论[J].农业考古,2017(6):7-12.b.王树芝.考古遗址木材分析简史[J].南方文物,2011(1):156-162.

[3]a.程雪寒,王树芝,朱岩石.丝绸之路青海道吐蕃时期墓葬出土木材记载的森林干扰史[J].第四纪研究,2022(1):192-205. b.王树芝,岳洪彬,唐际根,岳占伟,何毓灵,赵志军.商代中晚期的树木利用——洹北商城和殷墟出土树木遗存分析[J].南方文物,2014(3):117-129. c.王树芝.青海都兰地区公元前515年以来的树木年轮年表的建立及应用[J].考古与文物,2004(6):45-50.

[4]赵俊杰.关于宝马城性质的初步研究[J].北方文物,2015(3):34-37.

[5]吉林大学边疆考古研究中心,吉林省文物考古研究所.吉林安图县宝马城遗址2014年发掘简报[J].考古,2017(6):66-81.

[6]吉林大学考古学院,吉林省文物考古研究所.吉林安图金代长白山神庙遗址2015年发掘简报[J].文物,2021(3):39-57.

[7]成俊卿,杨家驹,刘鹏.中国木材志[M].北京:中国林业出版社,1992:1-820.

[8]腰希申.中国主要木材构造[M].北京:中国林业出版社,1988:1-262.

[9]王树芝.木材考古学:理论、方法和实践[M].北京:科学出版社,2021:162.

[10]Holmes R L. Computer-assisted quality control in tree-ring dating and measurement [J]. Tree-Ring Bulletin, 1983(44):69-75.

[11]故宫古建筑木构件树种配置模式研究课题组.故宫武英殿建筑群木构件树种及其配置研究[J].故宫博物院院刊,2007(4):6-27.

[12]中国科学院长白山森林生态系统定位研究站.森林生态系统研究(1)[M].沈阳:中国林业出版社,1980:25-42.

[13]赵俊杰.寻找大金王朝的长白山神庙旧址——吉林宝马城的考古故事[J].大众考古,2015(8):35-40.

[14]陈雳,蓝志玟.木构树轮定年法及中国古建筑应用展望[J].建筑学报,2010(S1):98-101.

[15]赵俊杰.关于宝马城性质的初步研究[J].北方文物,2015(3):34-37.

[16]Fritts H C. Trees Rings and Climate [M]. London: Academic Press, 1976:376-412.

[17]邵雪梅,吴祥定.利用树轮资料重建长白山区过去气候变化[J].第四纪研究,1997(1):76-85.

[18]a.陈力,吴绍洪,戴尔阜.长白山红松和落叶松树轮宽度年表特征[J].地理研究,2011(6):1147-1155.b.陈力,尹云鹤,赵东升,苑全治,吴绍洪.长白山不同海拔树木生长对气候变化的响应差异[J].生态学报,2011(6):1568-1574.

[19]李广起,白帆,桑卫国.长白山红松和鱼鳞云杉在分布上限的径向生长对气候变暖的不同响应[J].植物生态学报,2011(5):500-511.

[20]刘禹,安芷生,Hans W. Linderholm, Deliang Chen,宋慧明,蔡秋芳,孙军艳,田华.青藏高原中东部过去2485年以来温度变化的树轮记录[J].中国科学(D辑:地球科学),2009(2):166-176.

[21]张雪,高露双,丘阳,郭静.长白山红松不同树高处径向生长特征及其对气候的响应[J].生态学报,2015(9):2978-2984.

[22]孙冬虎.辽金时期环北京地区生态环境管窥[J].首都师范大学学报(社会科学版),2005(1):8-15.

[23]武玉环.金代自然灾害的时空分布特征与基本规律[J].史学月刊,2010(8):90-101.

[24]项春松.辽代历史与考古[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社,1996:5-13.