近代上海医药广告借名造假现象探析

我这些年一直在做关于近代虚假医药广告的研究。这是一个意义很重大的一个问题。药商广告造假,其实是从1880年代就开始了,在1890年代慢慢成长。1900年代进入高峰并持续“繁荣”到1949年,延续60多年。药商广告造假不仅手段恶劣,时间跨度也很长,影响波及消费心理、文化观念等社会各个方面,但历来研究者重视不够。

从理论上讲,阅读史的研究有一个层面很重要,就是阅读与反应。不能光关注一个方面,还应关注另外一方面即受众的反应。同样的,对于医药广告的研究也是这样。这些方面,过去的一些研究,基本都不重视。这些医药广告是怎么被制造出来的,读者都有哪些人,为什么被这些广告吸引从而去消费广告产品,消费者具体怎么回应的?也就是所谓社会史层面的东西,一般的研究可以说基本都没关注。

本文主要通过对近代上海医药广告借名造假现象的探析,对这些问题做一些系统的研究。对于近代中国来说,当时上海是全国的龙头老大,各方面都从上海发源,都受上海的影响,所以讲上海,其实也是在讲近代中国。

一

首先,讲这个制造广告的问题。近代医药广告怎么制造出来的?近代最开始的西医,或者说西药进入中国之后,开始其实是不太流行,不受欢迎的,包括在洋化程度较高的上海地区。但是后来慢慢地就显示出它的效果与威力,逐渐受到中国消费者的欢迎,特别是有钱人的欢迎,他们能买得起嘛。有市场就有生意,以前都是外国进口,但这个时候一些中国的药商也开始自己制作并售卖西药。

不管是这些外国在华的药商卖西药,还是中国本地的药商卖西药,他们销售的一个重要的手段就是广告,靠广告宣传,没有广告就没有生意。为什么要靠广告?因为西医、西药尽管流行,但这只限于一部分有钱人。想赚更多的钱,肯定要让更多的人来消费,所以他们就要靠大量的广告宣传。当时有一个学者丁福保概括这个行当叫“告白生业”,“告白”指的是广告,卖药基本靠广告,医药之销量全靠广告之传播。特别是那些卖假药的,想欺骗病人,想卖出他的药品,更要靠广告。而且成本也主要占在广告上,实际制药的成本反而非常低。后文会具体谈到,当时一些很畅销的药,比如有一种叫做艾罗补脑汁,一块钱的成本里,大概只有两毛钱是药的成本,其他大部分都是广告,还有一些公关费,基本是这样。这些药的成本很低,效果怎么样呢?有人说,中国人造的西药效果都不好,外国人在华造的西药,或者从外国运来的西药效果都好。其实不尽然,当时在中国卖的,不管是西人制造的,还是中国人制造的,其实效果大都不好,都存在着很多的问题,却都能够吸引到很多消费者,为什么会这样?这就跟他们做广告的技术有关。

以近代上海药商为例,不论华人、西人,他们挖空心思做广告,写广告词,一是找了许多专门混迹于十里洋场的无赖文人,说的不好听叫流氓文人,科举考试考不上,混不下去就被药商雇佣专门写广告。但写得好的人总是有限的,所以不同的药商雇佣的文人写手大部分是相同的,也因此不同的药商做的广告叙述和行文相仿,不过是内容变一下。晚清开始,上海药商的那些广告词,甚至医生的广告,基本上都是同一批人在做,在写,有很大的相似性。

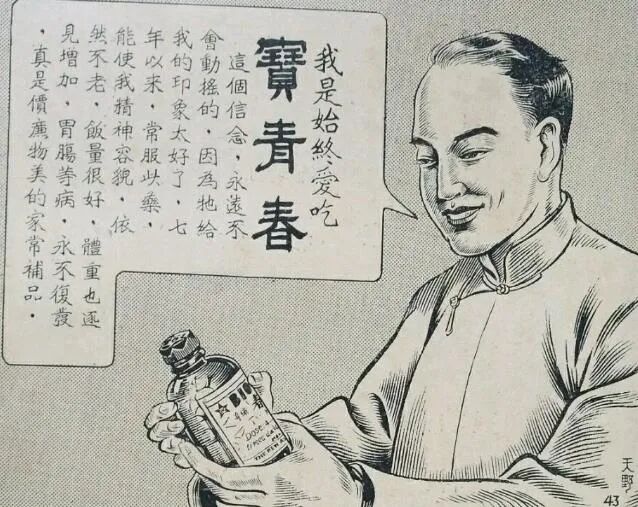

上海药商很狡猾,他们为了突出药品的效果,还特别制做了一些恢复健康的患者的证明信、表扬信,就像我们现在去医院也会经常看到类似“妙手回春”“行医济人”之类的锦旗或者是感谢信。他那时候也搞这一套,而且搞的很厉害。但是有些时候没有那么多患者吃你的药康复,没有人送那些东西。所以药商、医生就让那些流氓文人替他伪造些康复的消费者的感谢信,当时叫“保证书”。药商们费尽心机所制造的各种各样的保证书,来自全国各地,而这些保证书里最引人注目的就是由名人署名的,包括学者、文学家、演艺明星,还有一些达官贵人、地方督抚之类。保证书的行文大同小异,都是我有什么什么病,一直都没有康复。朋友送了我这个药,开始吃的时候我不相信,吃着吃着效果很好,后来又继续吃,现在病真的已经康复了,我得到这个实惠不能就我自己知道,我要公诸于世,所以我要给这个药写感谢信,来表扬它。而且为了进一步增强这种“保证书”的可靠性和逼真度,药商还耍了另外的花招,像五洲大药房就声称:“均将原来信件封存以便查阅,借此表明来函真的确有其物。”意思是这些谢函不是我伪造的,这些真的是别人寄过来的,这些信的原件我都保存着,随时欢迎查阅。

二

借名人效应或“保证书”造假的情况在之前的上海也有,不过那个时候呢,手法比较低端,只是让一些病人,一些顾客简单地称赞医生医术很高明啊,药品很好啊。也会刊登一些官员,或者名流赠送匾额的图片,但是都很简单,不像后来那么复杂,影响这么大。药商广告造假事业的“繁荣”发展,有两个人值得一书,一个是孙镜湖,一个是黄楚九。

孙镜湖在医药广告上造假的手段很多,但最有影响的,或者说最让人印象深刻的就是借用很多名人、文人来吹嘘他的药品。他造的最著名的药品有两个,一个是燕窝糖精,一个是富强戒烟丸。最成功的应用是在燕窝糖精上。他首先请的一个人叫沈毓桂,在上海流氓文人圈里比较有名的,懂西学,是洋买办出身,办过报刊,并曾任《万国公报》华文主笔长达10余年。孙镜湖找到沈毓桂的时候,沈毓桂已经90岁了,所以他替孙镜湖写广告词,就讲自己年纪这么大,身体却这么好,就是多年以来吃了燕窝糖精的功劳,其实就是完全地给燕窝糖精拍马屁。实际上那时候燕窝糖精刚刚问世。关于燕窝糖精的原料取材、制造工艺、食用效果,沈老先生极力称赞:“考其制法,取地道燕窝,以机器去其毛疵,以化学撷其精华,调以真味,制成糖精,功效非常,能开胃健脾,填精补髓,生津液,美容颜,随时酌服,立见应验。尝之有味,服之有益,实非寻常药饵所可及其万一也!”更有意思的是,沈毓桂还善于把个人平生功业同燕窝糖精建立密切联系,可谓抚今追昔、声情并茂:“忆昔美国进士林君乐知,创著《万国公报》,仆实掌华文迨二十载。又立中西书院于沪上,亦已十有四年,聘仆入院,尊为掌教,必孜孜焉栽培后进,夙夜匪懈,不惮劳瘁,然一生心血,日渐耗散,故饮食起居,慎之又慎。幸承华兴公司惠我糖精,助我精力,尚不致疲乏,皆得力于此。”

除了沈毓桂,当时的学界领袖俞樾也被孙镜湖利用,还利用了好几次。俞樾在1894年,孙镜湖的药房刚成立的时候,他就送了一个匾额,叫做“存心救世”。到之后燕窝糖精发卖时,俞樾为他写谀文,他讲的跟沈毓桂有很多类似的地方。他后来还参加燕窝糖精的有奖征文,用现在流行的网络用语说是“拼了”、“很拼”,老先生很拼。而且他不光自己参加,还让自己的学生也参加。

许多资深的老教授们,年轻的、新兴的文人给燕窝糖精写谀文也很积极。像当时很流行的一个上海小报的主笔,周病鸳,安徽人,他编了《同文沪报》的“消闲录”,这个报纸在19世纪末20世纪初的上海很有市场,很流行,他写的更肉麻。还有吴趼人,是一个更有名的小说家,写了《二十年目睹之怪现状》等作品。他那个时候还很年轻,也替燕窝糖精写过马屁文,写得很有文采。类似这样的人很多,大小文人,报纸主笔,孙镜湖网罗了很多,当然还有医生、官员,这些都是他做广告的一种花招。特别是还请了一个外国人,林乐知,是个传教士,替他称颂燕窝糖精,这个广告后来被孙镜湖重点推介,把它作为防伪的标志,每盒燕窝糖精的包装里都有这样的一个广告,证明洋大人很欣赏燕窝糖精。上海人很崇洋,孙镜湖的产品就很受大家欢迎。林乐知的广告,我开始怀疑是伪造,后来发现不是,因为他是燕窝糖精的股东,股东替自己的药吹牛,可以赚钱,当然正常。这些称颂燕窝糖精的广告在报纸上不断地刊登,《申报》《新闻报》《中外日报》,当时晚清的几个大报,差不多每期都有,而且是同期刊登,这就让人很震惊。除此之外孙镜湖还发动了一个很有创意的活动,就是征文比赛。让大家围绕燕窝糖精书写文章,分等第在报纸上刊登。他还送获奖者一个小礼品,卡片、书帖等等。有些文人好名,又无聊无赖,即使他根本就没有见过燕窝糖精,也没有吃过,都能凭空想象写出文章。孙镜湖把这些文章汇集成一本册子,就是《燕窝糖精谱》,后来发现还不够,又编了一本《增广燕窝糖精谱》,并将这个作为销售燕窝糖精的赠品。燕窝糖精很贵,大盒4元,小盒2元,那不是现在的4元人民币,是大洋。

孙镜湖的成功引来了很多效仿者,在诸多效仿者中,黄楚九是最厉害的一个人物,他不光采用孙镜湖的那些广告手法,还将广告叙述政治化,就是把他的广告、药品同政治、种族、国家结合,说他的药品对于种族、国家多有意义。他有个广告,宣传艾罗补脑汁,说现在的竞争最关键的就是人类的竞争,人类的竞争最关键的就是在脑的竞争。脑是一身之主,脑越聪明,人就越强壮,种族就越强壮,喝了补脑汁的中国人跟西方人、白人比,就不会吃亏,后来这个逻辑还被很多人模仿,有的人说,肺好,一切都好;还有说血好,一切就好。都是这样的一种逻辑,都是从黄楚九这里学来的,而黄楚九又是从孙镜湖这里学来的,都是无中生有。其实孙镜湖的燕窝糖精里面根本就没有燕窝,就是糖精兑水(也有说是萝卜熬冰糖),就靠卖广告,所谓的广告生业,骗了很多人的钱。黄楚九的药销量更大。而且他还有新花样,让一些文人写白话小说,再点出他的艾罗补脑汁怎么怎么样。小说很吸引人,但其实讲的就是卖药。故事里还引用许多西方术语名词唬人。孙镜湖也用,不过用的仅仅是机器、化学、卫生这几个名词,黄楚九就用的多了,西方最新引入的科技名词,X光、飞艇、新的化学元素等等。孙镜湖用做保证书的人都是中国人,大都没有地址。黄楚九的保证书中外都有,还有地址,在英国某某街、某某号,上海哪条街、安徽哪个地方,都有。同时配些人物画像,甚至还提供一些照片,看上去可信度更高。孙镜湖的燕窝糖精基本都是针对男性消费的,而黄楚九虽然也主要针对男性,但他也不忘女性。他讲女性身体弱,月经不调,白带增多,都可以用这个艾罗补脑汁。他会讲一些故事,说某个日本女学生,身体不舒服,怎么都治不好,日本医生也治不好,找中医也治不好。后来他哥哥在报纸上看到艾罗补脑汁,买了,一吃就好了,所以他这个花招更多影响也更大。

外商的药房在上海滩原来是领先的,在医药界卖得好,但是他们做广告做不过中国商人。医药广告造假,在19世纪末的全世界是一个共同的问题,但是把假药广告做的这么好的,花招用的这么多的,外国人比孙镜湖,比黄楚九之流还是逊色许多,所以到后来,日本的东亚公司书药局、美国的兜安氏、英国的韦廉士都来模仿中国搞广告,因为他们的药也都是假药。这些药商也有创新,他用一些外国人,特别是有外国女人照片、署名的一些“保证书”,加上外文,而且把外国医药公司总部气派的大楼照片弄出来,把在全世界的分店都列出来,广告气势更大。

这些药,安神补脑汁、燕窝糖精、人造自来血、亚支乃戒烟丸、韦廉士红色补丸等等,都畅销中国几十年。特别是安神补脑汁,1904年出来,一直到“文化大革命”还在卖,五洲大药房的人造自来血也是这个样子。兜安氏,一直卖到1930年代。韦廉士一直到抗日战争爆发以后才不行。这些都是晚清进入中国的,至少销售30年。当然也有一些短命的,像爱理士红衣补丸,很快就消亡了,但是有一些影响是非常大的。这些药的保证书到后来连女人的照片、小孩的照片都放上去了,这是原来黄楚九和孙镜湖所没有做到的。再后来,一些名人,孙中山、黎元洪、章太炎、梅兰芳都有被用来打广告。

三

借名流之名抬高假药身价的手法早已有之。像孙镜湖早年开药房的时候就假造了阮元、曾国藩、左宗棠、刘坤一、王韬送给他的匾额。王韬送的可能是真的,像曾国藩、左宗棠,孙镜湖1890年代开药房,他们早就死掉了。阮元1849年就死了,怎么可能送给他呢?这都是“借名造假”。但假借名流之名,容易被查出来,故而借名造假之常见手段是移花接木。比如说这个药在上海很受欢迎,上海某某人吃了给我写了感谢信。上海那时就有100万人,你查得出来是谁吗?比较低端的,一般小人物,他是这种方式,安徽谁谁谁吃了,安庆谁谁谁吃了,有的是写省,有的是写城市,有的是写地方。只有极个别的写那种人口稀少,互相熟悉,容易查证的小地方,那都是他买通的人。保证书里很少有上海的,大部分是外地的。药品广告针对的受众也是外地的人多,上海人少。上海人见识广,不易上当,他骗的主要是外地人,和新到上海的人,趋新消费者。外地人一来到上海看到这个花花世界,什么乱七八糟的都有。那时一夫多妻制,男性地位高,而这些药都会暗示一些补肾的效果,所以这些人都喜欢买这些药。以安神补脑汁的广告为例:“上海中华大药房自一发行安神补脑汁,疗效异常,一时风行中国二十二行省,凡脑筋不强者无不视为秘宝。无论老少男妇,春夏秋冬,服之皆有奇效。中国前数年军学界景象何等萎靡不振,自经安神补脑汁输入之后,服此者人人知爱国,人人知保种。”你看这药效果有多大,智慧日长,思想日新,都是靠他这个药的功劳。中国人要强国强种,必须要长期服这个药。所以我经常服,我比你们都聪明。所以我现在登报声明,“四万万人都速服用强脑。”广告所用“保证书”署名为顾雄亚,一看就是笔名造假,雄视亚洲之意。但即使知道他是假的,也查不出来,这是普通的借名造假。

那么那些有原文笔迹,签名和真人照片的,是不是就是真的?那也可能是造假的。为什么是造假的?当时的报纸就曾评论,讲药房的告白是怎么来的,上海的某某药房(我怀疑他说的是五洲大药房),制造之药,五花八门,千奇百怪,包括告白、杂记、外地之信函,神妙无双。各种各样的文字都很花哨,但是基本的叙述笔法很类似。五洲大药房的竞争对手,普惠药房也是卖补血药的,号称来自德国,他就挖苦五洲大药房的“保证书”造假手段拙劣,消费者不要上当。为什么说拙劣?因为所有“保证书”,手法、笔法都出自一人之手,就像前文说的,就那几个文人,给很多药房写,所以叙述各方面当然是相似的啊。而《中外日报》上的评论也揭发这个造假情况,讲的是医生,医生怎么来借名造假,自己找朋友写一个匾额,敲锣打鼓地送过来,然后就可以唬人了。后来,民国时期著名的西医范守渊就讲,医生要做名医,其实和要卖名药一样,都是要做宣传工作,用现在的术语讲是要炒作,不炒作就药卖不出去,医生不炒作也没人找你看病。

这种移花接木的把戏有个叫席裕麒的药商用的很高明,他卖假戒烟药,其实是吗啡做的。他开发出了借名造假的新手段,堂而皇之利用名流。有一次他就利用当过日本首相的大隈重信,把他的照片放在广告上面。表面一看是大隈给他做代言的,但是你仔细看内容,他说大隈重信说中国这些年要革新,怎么样才能革新呢,革新就要戒烟,而我这个药是用来戒烟的。所以他就拿大隈的话用来给自己做广告,很典型的一个移花接木。这种方式后来很多药商都在用,一个卖春药的商人他就用李济琛的名字卖春药。他先说桂系军阀李济琛(即李济深,原名济琛)自政争失败后,被幽居在南京汤山,对记者发表谈话,“有子万事足,无官一身轻”。药商怎么来用这个话,说“幽居汤山李济琛氏上书虽寥寥数行,蓄意简略,然使伯道读之,不免引为憾事。足证子嗣之……”李济琛根本就不是讲后代的问题,但是药商这样一引用就变成了李济琛说子嗣问题很重要,我卖这个春药你吃了可以生孩子,这就是一种移花接木。以上是我们说的借名造假,当然也有确实是本人写的,但是这种情况是另外一回事。有些人神经过敏,其实没有病,受到广告的误导觉得自己有病。一被误导,就有心理暗示,我最近不太舒服,肯定身体出问题了,其实根本就没有问题。没问题吃药当然会没事,相信的人就去写一封感谢信,这很正常。还有一种就是无药可医了,吃了这药,心理安慰,突然感觉好了,或者说瞎猫碰上死老鼠,无意中治好的。那些真的“保证书”里,这两种情况的很多。

只有很少的一部分“保证书”,的确是名人写的。像孙中山,孙中山是西医出身,不信中医(他说过“中医是没有装罗盘的船”),但他曾公开赞美某个中医:“章君来峰,浙之东瓯人,精岐黄术,已易二十寒暑,济人无算……”后来,孙中山还为一个日本药房题匾“博爱”。他为什么去写?是因为他流亡日本的时候,这药房出资接待过他。患难哥们,替你做个广告是很应该的,投之以桃,报之以李。还有梅兰芳,曾为英国在华药商“韦廉氏大药房”撰写过亲笔具名、加附照片的广告。1929年2月,梅兰芳在《医界春秋》第32期上毫无保留地称赞该药房出产的两种药品效果很好:“韦廉氏大药房台鉴:径启者,兰芳夙知尊处出品家用良药,誉满杏林,良深引领。而红色补丸及婴孩自己药片二种,尤所习用,特敢具书保证。专此布陈。顺颂筹祉!梅兰芳谨启十二月一日”。之后,梅兰芳又再次为这则广告中出现的“红色补丸”出具亲笔署名广告。这一次,广告以梅兰芳将要从上海离开赴美国演出之际的留言为广告标题,借此炒作韦廉氏“红色补丸”。在广告中,梅兰芳比此前用了更多的形容词,语气也十分肯定:“服用之后,精神日振,体力健强”,“红色补丸之功用,匪独补血强身,百病皆可调治,刀圭圣品,实为世界药中之王”。孙中山、梅兰芳只是个案,并不代表医药广告借名造假不具有普遍性。就算是真的本人写的,其实也是一种借名造假,药的效果没有这么好,存心误导消费者,这也是一种借名造假。

造假不仅存在医疗广告之中,也是各界普遍存在的事情,比如说章太炎的名气很大,有人去世了,弄了一副对联登在报纸上,署名大学者章太炎所送,很有面子啊,后来章太炎澄清,我没有送过,这也属于一种借名造假。包括很多电文、启事等活动,其实很多名人“参与”其中,都不知情,都是被人借用名号的。所以当时有人评论说“吾国有一通病,每好借用他人之名号”,也不告诉本人。关键是这些人当时知道了也不追究、不纠正,这是很有意思的。譬如李鸿章,在甲午战争之前声势最盛的时候,他家乡的人开当铺都要托他的名,店铺悬挂的都是李中堂的赠匾,李鸿章知道后一笑置之,可能觉得自己应该照顾照顾老乡。马相伯是晚清上海比较喜欢出风头的一个文人,经常被人借名,有一次他的镇江老乡用他的名号来参股办银行,后来银行破产,因为马相伯是股东,储户就让他赔钱。当时马相伯是复旦公学的校长,复旦公学的人对此事很不满,认为有损学校形象。马相伯就说,没有啊,我根本不知道这个事情啊。其实我后来看资料发现他是知道的,他故意这样讲。当然有的人是比较爱惜羽毛的,像张元济就是,他一看有人借他的名字造假,他就马上登报声明,说这和我没关系。但他这种人比较少。

四

这么严重、普遍的造假,当时的人怎么应对呢?当时很多人讲这个问题,假药广告非常地流行,但是大家也都明了,特别是上海人,基本上不会上当,上当的主要是一些外地人。另外呢,这假药也骗不了内行人。所以清末有人指出,越文明,造假的程度就越高,特别是药店的告白,越做越奇怪。还有人觉得中国医药市场造假的现象太严重了,政府要出台一些措施来管制。读者不要轻易看报吃药,随便购买这些成药,不要迷信广告。这些主张都很好,但在当时的情况下,中国根本采取不了同期美国、德国、日本的举措,对医药立法。美国1900年制订《食品药品法案》后才改善,日本是1920年代之后。中国来不及也管不了这个事情,所以当时的滑头药商就大开其门造假,大骗其钱。另外一点,就算揭发造假,从当时的政治环境来看,也未必有好结果。我找了一个例子,席裕麒制造的亚支乃戒烟药,打着日本牌子,号称是戒烟良药,其实里面主要的成分就是吗啡,他买通日本人做自己的保护人,声称药品来自日本。两江总督还专门给他颁发了一个保护告示,摆明他有靠山。当时有人揭发他,也是由官员出面,化验说这个药完全是吗啡。江苏巡抚、上海地方官说要严惩,惩办席裕麒。席裕麒花钱贿赂江苏巡抚派来调查的人,证明化验结果显示不是吗啡。又找日本领事帮助,同时报纸上继续刊登广告,刊登各地地方官给的保护告示。采取了这一系列的手段之后,席裕麒化险为夷,去告发他的人反而被关起来了。所以当时有的人很不满,《神州日报》上专门刊登了一篇评论,不点名挖苦席裕麒。陆士谔在他小说里也专门带了一笔,说这些药商不要惹,惹了也没用。这些药商就托洋牌为护符嘛,所以最好就不要买他的药。在证据确凿的情况下席裕麒都没有受到惩罚,就因为他托名洋商,如果他是华商的话,早就完蛋了。前文我们讲的孙镜湖,他最后倒霉就是因为没有找洋牌保护,他卖的富强戒烟丸,是1901年开始卖的,比席裕麒早,后来被化验出含有吗啡,就把他关掉了。所以在这个租界和外国人的保护下,上海药商的造假是更加肆无忌惮,各种药都混入吗啡,因为混入吗啡,就有一种即时的效果,病人吃下去马上就感觉好,就算被揭发了,也没关系,受不了多严厉的惩处。当时《新闻报》上的一个漫画,画一个人做生意,吃饭靠自己,但是环境逼得没办法,必须要找洋人做护符。他挑着一个担子,上面美国、日本、英国国旗都有,托洋牌保护嘛,这是当时的情况。那对于租界来讲,难道不管吗?租界号称查禁春药广告,但是这类广告依然满天飞。只是告发者特别多的时候,走个形式,其他根本不管,基本都是袖手旁观。因为假药大多就是托庇外国人保护,一些外国药商在中国也卖假药。最关键的是消费假药的受害者都是中国人,外国人是不去上当的,所以租界、工部局就睁一只眼闭一只眼。对于政府来讲,他更管不了,因为在租界。有一些内行人想揭发,也没有用,影响很小,而有的人根本就不想揭发,无形之中起到了一个助纣为虐的作用。

五

刊发这些广告的报刊,态度又如何呢?对报刊主办人来讲,尤其是商业报刊,更不愿管。好一点的报刊,像《中外日报》《神州日报》,他有一点良心,边登这些药商的广告,边骂他们,这算好一点的,因为不登广告,就没有广告费,报纸就不能正常运作,其他根本就是沆瀣一气。特别《申报》和《新闻报》,它基本都靠广告费支撑,《新闻报》做得最过分,在1895年左右,就连续发表文章,称颂药商的某个药品多好,有两篇是称赞大隆公司的燕窝糖精。《新闻报》是当时上海最有影响的报纸,却经常这样搞,晚清这样搞,民国也这样搞,他后来就成了广告报,主要是替药商卖药,情况非常严重。尽管有识之士号召他们不去刊登,但是他们根本就做不到。

民国以后,当时有些懂西医的像范守渊这些人,写文章骂这些广告,但是看他们自己出的书里面,这类广告登得却是非常多的,这是很有意思的一个悖论。原因是什么?就是药商给的广告费很多,这个对于报刊来讲不可或缺,没有广告费你就没有办法经营。所以他不能以虚假夸大来拒绝。从药商的立场来讲,都希望报刊为自己说话,而不是替消费者说话。所以有的药商就收买报刊,最典型的就是黄楚九,他原来收买那个孙玉声,写《海上繁华梦》的,给他写广告。后来甚至把《时事报》直接给盘下来,整天做广告,替自己吹嘘,骂竞争对手。黄楚九他也卖戒烟药,天然戒烟丸,在亚支乃被查的时候,他就幸灾乐祸。每一期都发表报道揭露亚支乃,后来的研究者要是不了解,会觉得这个报纸主持正义啊,其实他是竞争对手之间搞。但这些详细的报道,也为我们认识这个案件提供了资料。

六

就这样大造其假,报刊的主办者、主笔,租界、政府和药商合流,造成什么样的结果呢?最明显的就是尽管有很多造假的被揭发出来,造假手段又十分明显、拙劣,但还是有很多消费者不断地去买这些造假药商的药,找这些医生看病。不管骗术如何低劣,不管如何被人揭发造假、作伪,还是有愿者上钩。就像当时时论所讲,吾尝见卖假药、伪物种种广告矣,自识者(内行人)看到不值一笑,然而上当者比比皆是,这是为什么呢?很多人不解。

关键是这些药品,通过源源不断地常年做广告,原本是夸大宣传的假药,很快被包装成了人人皆知的名牌。国货运动、民族主义思潮兴起,尤其是像艾罗补脑汁、人造自来血这些,都被包装成了国货名牌。当时在上海,是国货而且是名牌,是很受无知民众欢迎的,影响非常大。同时还有所谓的虚假宣传的真实社会效果问题。广告业者很会做,很会写,你最需要什么,你的身体需要什么,这个时代需要什么,把这些都融入医药广告之中。时人崇拜西方的先进科技;真正影响中国的,又是传统的滋补观念,广告业者把中西、古今中外结合在一起,用大杂烩很巧妙地建构了顾客新的身体需要,比如服药补脑的观念,是黄楚九这个药商搞出来的,我们都需要补脑。到现在,大家都觉得补脑是常识,这种影响就是真实效果。之前大家一般认为“心是一身之主”,之后“脑是一身之主”就慢慢流行起来啦。有关脑的新名词怎么流行的?就跟假药广告有关。在医学里面,智力、脑筋之类的新名词很多是依托这种手段来普及的。现在做概念史的研究者,讲得比较多的还是精英的层面。实际上,在通俗的物质的层面、社会的层面,医药广告里面的新名词非常多,对新名词的流行有很多影响。它不是精英层面的传播,精英层面的传播重要性往往不及这些医药广告。因为它更大众,辐射力更强,持续时间更长。精英论述很少,影响很有限,而且只在精英之间。把精英的论述给通俗化、物质化,造成的影响就更大。所谓虚假广告的真实效果上,新名词的流行,跟药商密不可分。卫生、补脑,包括“东亚病夫”这个符号的传播,都跟药商有关。药商整天讲,吃了这个药,中国人就不是“东亚病夫”了。我们现在需要补药、吃药,强健身体,强健种族。很切合当时的社会需要,那么多名人、普通人,现身说法,这就很蛊惑消费者,尽管这些药品是虚假宣传,对人的身体,其实没有什么物理效果,甚至有副作用。但是能起到一种心理上的影响,还有在社会层面所起到的影响。这是真实的,而且是确实可见的。

医药广告虚假宣传带来的真实效果,从符号意义上来讲,对我们身体观的影响,对新名词的流行,对政治文化、消费文化的影响,永远是无界的,是超过政治,超过政府的,超过精英的一个作用。对药商来讲,固然他们是为了卖药赚钱,但是因为他们做广告,药品本身的意义已经超过了卖药行为的本身。广告的有效性,不能说能实现就有意义,不能实现就没有意义,提供给读者一种希望,一种愿景,对身体新的认识和看法,更重要的是心理安慰,以及可能的解决之道等等,这些都是很重要的。这些虽然是虚的层面的东西,但比具体实的层面的东西,更有影响力。对消费者来说,寻求的绝对不是纯粹的医疗行为本身,还包括消费前,理解这个药品是什么样子,药品同我自己、同当下的社会、同西方有什么关系。消费后,对我的影响。有些医药广告声称的,你消费后,你就是新国民了;消费后,你就不是“东亚病夫”了,你就聪明了,这使得一些对身体和生活方式期待改变的人比较着迷。进而影响消费者一些实际的行为,如讲究卫生生活,注意补脑,强身健体,新的身体观、消费观就出来了。像黄楚九那种把药品与强国强种联系起来的政治化的宣传,还影响到后来讲的消费文化的泛政治化,甚至影响到宣传文化的泛政治化。

七

最后简单做个结语,这些医药广告如此虚构故事,不可靠,如此不真实,后来的研究者使用这些资料时就需要警惕,很多研究者不深入思考,从表象上就得出,西方的药品广告多,西方药品在中国受到欢迎的结论,是很粗浅的推论。广告中的“保证书”,是他期待的一种理想效果,并不代表实际情况就是那个样子。也不代表相同的真正价值和实际消费者的回应,所以,绝对不能同等看待。我们在研究这些问题,使用这些文类的时候尤其要注意。广告文类本身与其他的文档材料不一样。公开的表达和实际的商品功效之间有落差,所以要警惕,要注意,在研究的时候要注意实际读者反应,找别的资料,不能用药商自己的资料。这种读者的实际反应,大家可能觉得不好找,其实很多,时人的日记、文集,报刊的报道小说、报纸里的评论,有很多。另外一个方面,广告中的叙述和表达,它本身虽然是一种虚假宣传,但也是一种再诠释,经过媒介扩散之后呢,又获得另外一种生命力和影响。在这个意义上,即使是一个假材料,但你知道他怎么造假,为什么造假之后,再结合其他材料,就有利于更好地去研究问题。例如讨论类似思想史的问题,知识史的问题,特别是观念的普及,新名词流行的问题,都是一样的。可以讨论精英的论述怎么被大众化,怎么经由各种媒介途径,被物质化,进一步大众化和日常生活化,影响到更多的人的。大众怎么具体回应这些新观念,包括药品和药品广告,怎么形成这些新名词、新概念的。虽然是一个虚假药品广告,但很多是相通的。由此你可以看出,近代中国的商业文化、消费文化,更大意义上说的是政治文化,怎么被建构起来的,怎么被炒作起来的,在其中媒体和商人所起到的重要作用。说到底,还是讲一个生活的常识,太阳底下没有新鲜事。虚假广告所谓的真实效果,大家都应该感同身受。我们不过是拿一个近代的问题,重新讲述一遍。