陆骐︱“幻”与现实:清中期西洋镜的技术化观视

摘 要 18世纪中后期,作为同时流行于欧洲与中国的光学器具,西洋镜被赋予了殊异的文化意义,并催生了截然不同的观看之道。在启蒙运动背景下,欧洲西洋镜所呈现的“幻”是一个透明、可理解和可研究的第二现实,它旨在取代镜外现实,成为人们理解和认识世界的渠道,可被视为海德格尔“世界图像时代”的实践和隐喻。相比之下,清中期西洋镜中的“幻”与现实更像是两个彼此相似的平行世界。对多数人而言,这种“幻”主要关乎视觉欢愉,是本土幻视传统在新技术下的延续。然而,部分文人群体通过在技术幻象中的沉浸与抽离,将西洋镜转化为一件有力的哲学工具,它并未催生新思想,而是以无可辩驳的感官体验,为一种源自本土的、非真幻二元的世界观提供了物质确证。

1793年的巴黎沙龙上,画家路易-利奥波德·布瓦伊(Louis⁃Léopold Boilly)展出了他的作品《光学观察者》(L’Optique,图1)。画中描绘了法国大革命领袖乔治·雅克·丹东的儿子和丹东未来的妻子正在使用一件被称作“左格拉镜”(zograscope)的光学仪器,男孩透过左格拉镜观看画片呈现的镜像。这是一种技术化观视,观者不只依赖肉眼,而是借助外在的技术来观察图像。

图1 弗雷德里克·卡泽依据《光学观察者》制作的版画 约1793 铜版手绘 55×45cm 华盛顿国家美术馆藏

布瓦伊所绘的左格拉镜是在18世纪40年代至18世纪末的欧洲最为盛行的一类观画镜[1]。它由一个凸透镜和一面与透镜呈一定角度的镜子组成,固定于木支架上(图2)。同时期的观画镜也存在其他变体。其中一类左格拉镜带有金字塔状木箱,工作原理与前者一样,同样是利用镜面成像的“反射式”观画镜(图3);还存在一类“直视式”观画镜,它不使用镜子,而是通过长条木箱直接观看画片正像(图4)[2]。这些观画镜配套的画片是手工上色的蚀刻或雕版铜版画,又被称作“透视景观”(perspective view)、“光学景观”(vue d’optique)等,生产商主要分布于欧洲的四个城市:巴黎、伦敦、奥格斯堡和巴萨诺[3]。

图2 欧洲制左格拉镜 18世纪后期 高60cm 底座直径23cm(黄永泰、彭子程、周维强主编:《交融之美:神户市立博物馆精品展》,台北故宫博物院2019年版,第188页)

图3 “反射式”观画镜 1773—1787 81.5×57.1×33.6cm 葡萄牙孔布拉大学物理博物馆藏(Devices of Wonder: From the World in a Box to Images on a Screen, p. 348)

图4 “直视式”观画镜 18世纪 48.26×34.29×95.25cm(Peepshows: A Visual History, p. 29)

自18世纪下半叶起,上述各类观画镜也流行于中国和日本(图5)[4]。在清代中国,这种光学仪器被称作“西洋镜”“西洋景”或“西湖景”等,画片的制造工艺,既有纯手绘作品,也有手工上色的木版画[5];在江户日本,它则被称为“窥视眼镜”,其画片称为“眼镜绘”[6]。由于眼镜绘与日本浮世绘的发展存在密切联系,这些作品受到日本艺术史研究者的普遍关注[7]。相比之下,由于西洋镜画片被以文人画为核心的传统明清艺术史书写所排除,学界对中国西洋镜(下文将上述观画镜统称为“西洋镜”)及其画片的研究较为匮乏。近年来,已有一批学者开始填补这一空白:邱仲麟等对包括西洋镜在内的各类西洋光学媒介的入华历史和相关文献进行了细致梳理[8];李启乐考察了清代中国西洋镜所揭示的中西阶层和文化方面的内在差异[9];此后,商伟对描绘大观园的西洋镜画片进行了专题研究,指出西洋镜的传入并未带来西方的再现模式,而是激活并再生了中国本土关于“魅影”的传统话语[10]。

图5 铃木春信 高野的玉川 1764—1772 木版彩印 26.7×20.7cm 神户市立博物馆藏(《交融之美:神户市立博物馆精品展》,第174页)

上述学者的成果为后续研究提供了坚实基础,尤其是商伟所开启的一种深入探讨外来技术与本土文化语境如何互动、协商的中欧比较视角。笔者将延续这一比较框架,通过与同时期欧洲的对照,深入剖析清中期西洋镜的功能和意义,并在以下两个层面加以拓展与深化:第一,学界目前对各地西洋镜画片的内容尚缺乏全面的整理,导致其在不同文化——尤其是清中期中国——所缔造的“幻”之面貌仍显模糊,也使其与一些形式相似但观念有别的视觉文化产生了混淆。有鉴于此,本文将通过细致梳理与辨析中、欧两地的画片题材和内容,清晰勾勒和界定这一技术幻象在不同文化语境下的殊异形态。第二,在此基础上,本文将聚焦于一个核心问题:镜中“幻”与镜外现实的关系是如何被建构与感知的?正是对这一问题的不同回应,能够有效地折射出18世纪中后期欧洲和中国所催生的截然不同的观看之道。

一、西洋镜中的“幻”

对18世纪的观众而言,无论是欧洲人还是清代人,西洋镜的发明都意味着一种前所未有的立体视幻体验。尽管结构简单,但在较长的一段时间内,西洋镜的视幻原理都未得到清晰解释[11]。2013年,荷兰心理学家扬·科恩德林克(Jan Koenderink)等人所讨论的“单眼立体感”(monocular stereopsis)问题为理解西洋镜的视幻效果提供了可能[12]。单眼立体感是指以单眼观看一幅图像从而获得的立体视觉,由于现代普遍认为立体视觉依赖于双眼接收到略微不同的两个图像,这使得“单眼立体感”听起来是自相矛盾的。然而,正如科恩德林克指出的,自20世纪20年代起,已有学者关注如何从单幅图像中获得立体视觉,其中包括单眼观看的方法,这些成果长期以来被研究早期现代光学器具的学者所忽视。1925年美国生理光学家小A. 艾姆斯(A. Ames, Jr.)的一篇文章尤其清晰地为西洋镜画片和西洋镜本身的设计提供了解释。他提出,我们可以通过两种不同的方式来获得立体错觉:一是客观立体因素,二是主观立体因素[13]。

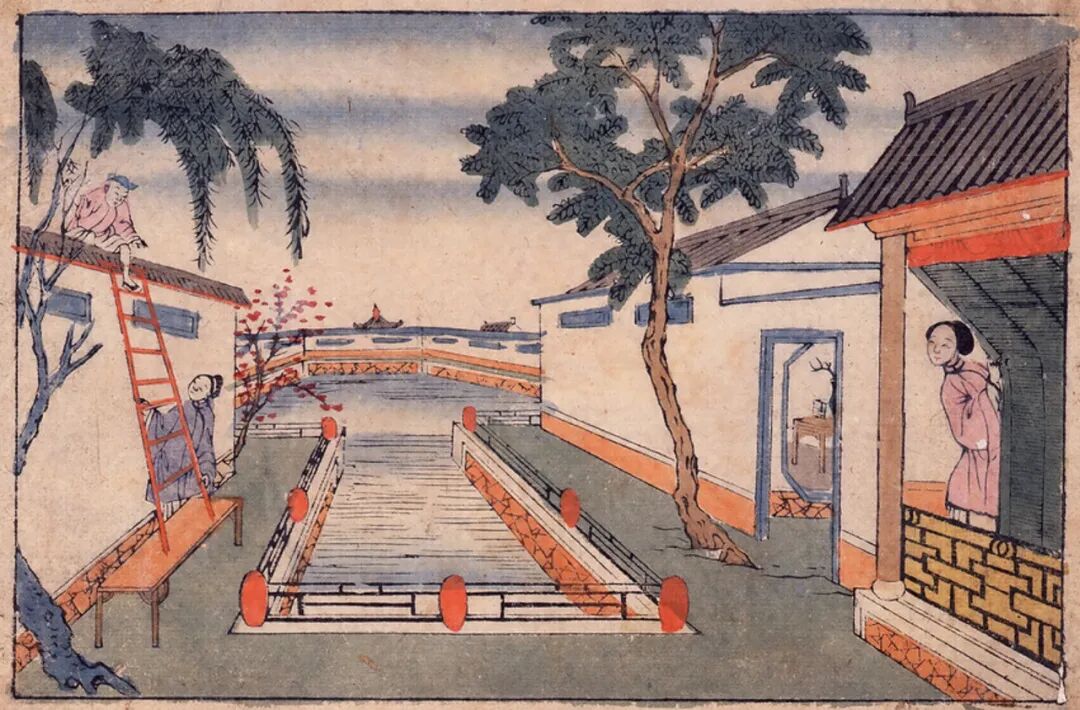

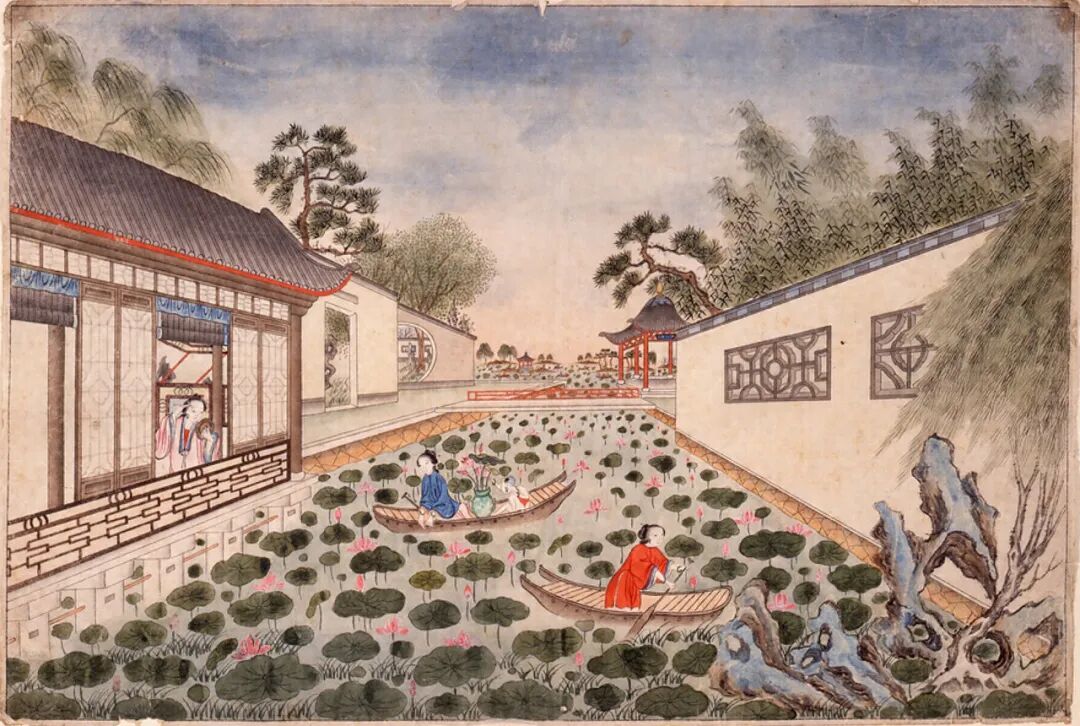

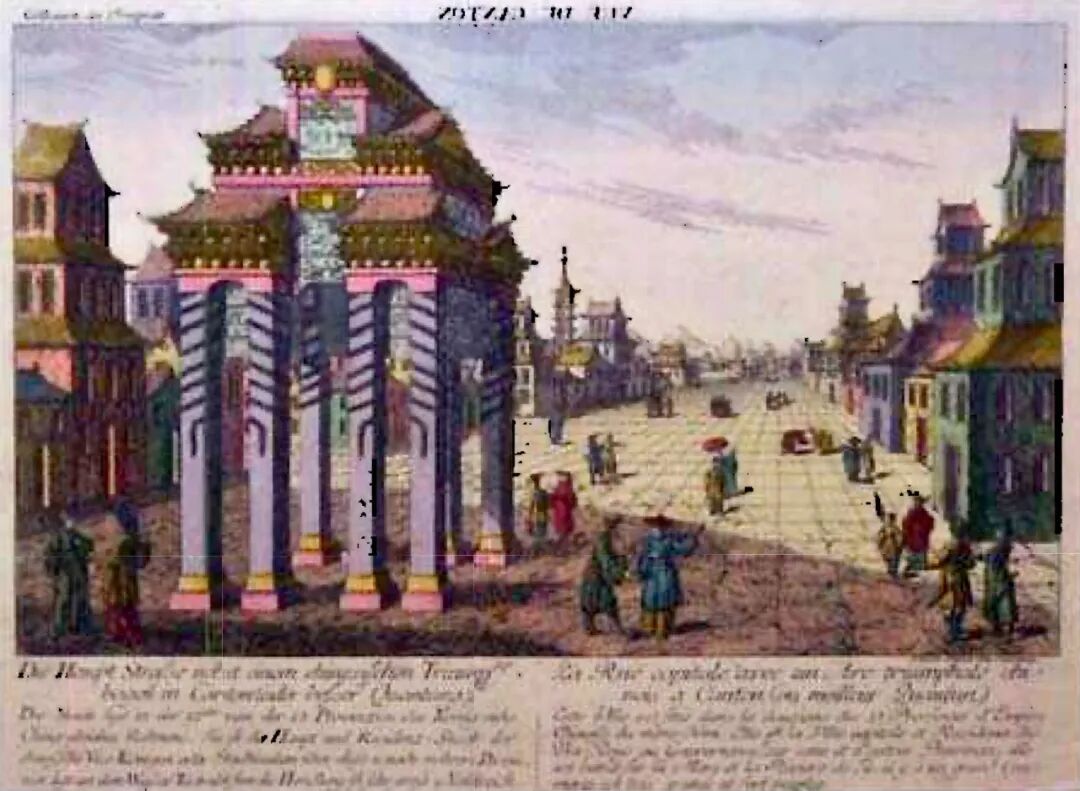

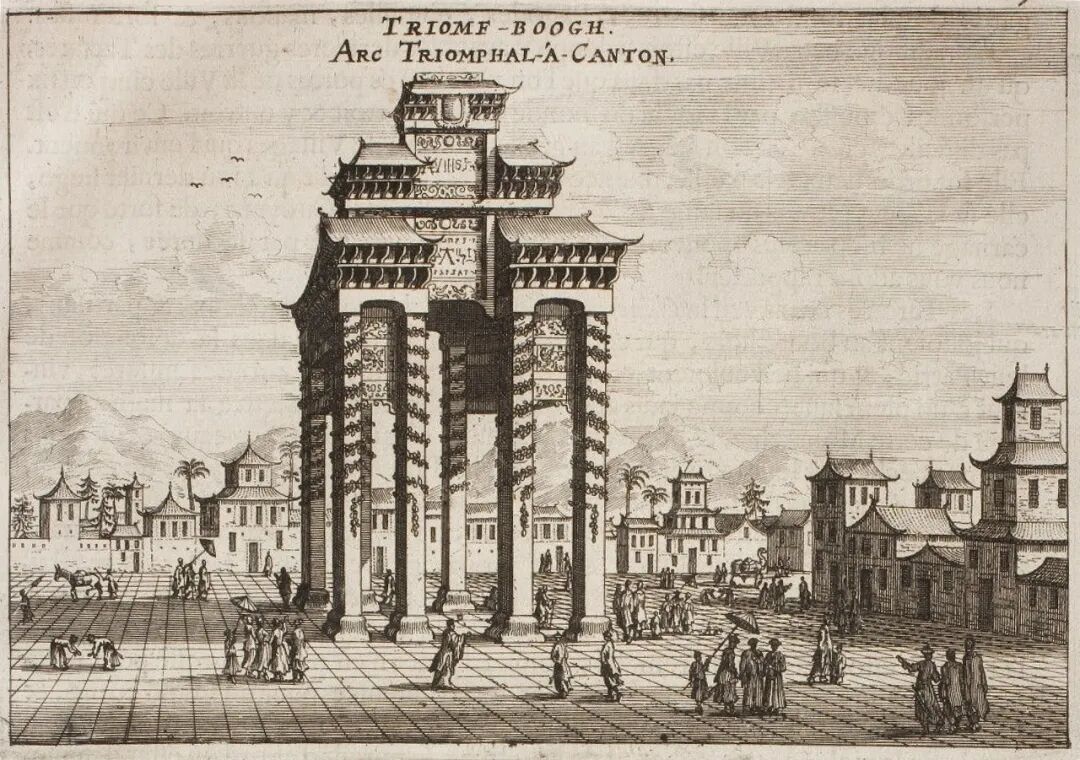

首先是客观立体因素,指的是从所看图像本身特征中得到的立体错觉,这一点对于熟悉线性透视法的欧洲人而言并不陌生,它可以通过透视、阴影、色彩等技法来实现。西洋镜画片多使用夸张的线性透视来加强空间后退的效果,通过表现向地平线延伸的河流、街道等来强调变线和灭点,所以画片存在一定的构图定势。一件表现《西厢记》情节的画片《乘夜逾墙图》(图6)与另一件画片《采莲图》(图7),尽管主题完全不同,但使用了相近的构图模板,都以向灭点延伸的水池来制造深度错觉[14]。同时,西洋镜画片也常借用现有油画或版画的图式,有时还会为了立体效果而修改原图。1770年左右德国奥格斯堡生产的《广东景》(View of Canton,图8)采用了探险家约翰·尼霍夫(Johan Nieuhof)著作《荷兰东印度公司使节团访华纪实》中的一件插图(图9),不过画片的制作者对原作的构图进行了调整:将透视延伸至画面深处以增加立体感[15],且将原本写在牌楼上方的文字移到了画框外以减少对视幻效果的干扰。此外,西洋镜画片也会使用简单明亮的颜色进行着色,这不仅使图像更接近真实世界,而且在天空背景中使用冷色调也能为画面增加空气透视[16]。

图6 中国制西洋镜画片《乘夜逾墙图》 清中期 木版手绘 12.6×18.6cm 神户市立博物馆藏[『「中国の洋風画」展:明末から清時代の絵画・版画・挿絵本』图版九三·二,272頁]

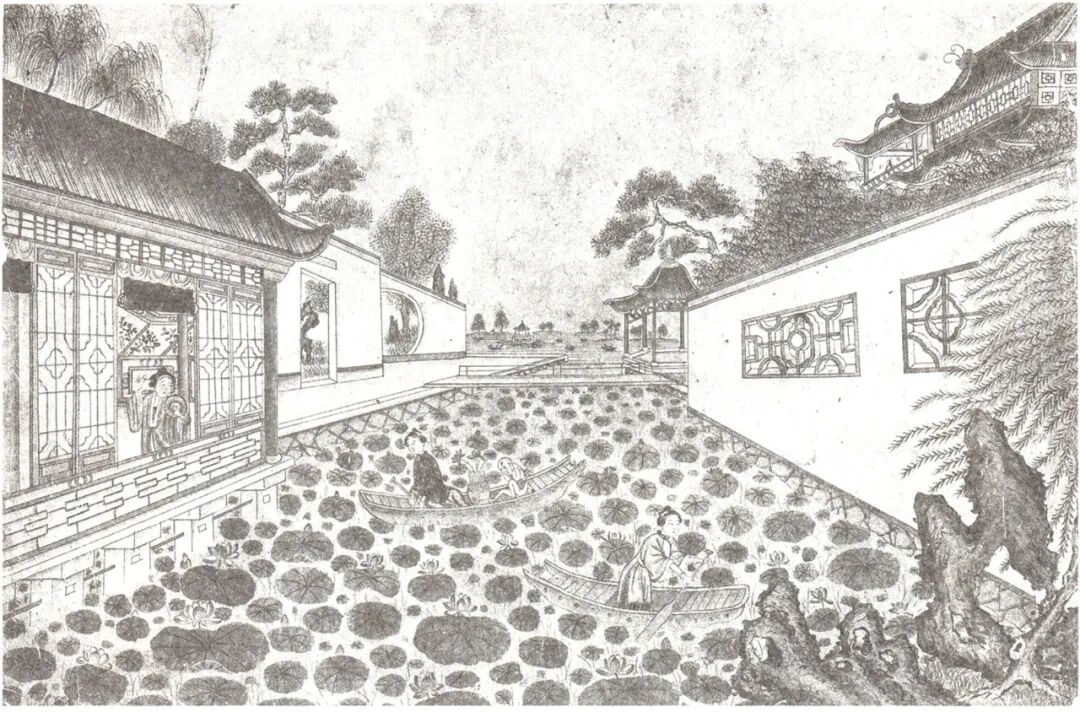

图7 中国制西洋镜画片《采莲图》 清中期 纸本设色 24.3×37.4cm 私人收藏[『「中国の洋風画」展:明末から清時代の絵画・版画・挿絵本』图版八六,269頁]

图8 德国制西洋镜画片《广东景》 约1770 铜版手绘 24×39.3cm 私人收藏[Niklas Leverenz, “Vues d’optique with Chinese Subjects”, Print Quarterly, Vol. 31, No. 1 (2014): 23]

图9 约翰·尼霍夫《荷兰东印度公司使节团访华纪实》中的插图 1665(Johan Nieuhof, Het gezandtschap der Neêrlandtsche Oost⁃Indische Compagnie, Amsterdam:Jacob van Meurs, 1665, p. 42)

其次是相对被忽视的主观立体因素,它的原理在于取消或削弱观者对画片平面性的判断和把握,从而使画面内容被“错误地”识别为三维空间中的物体。虽然不同地区的西洋镜在视孔大小上存在差异,但它们都以各自的方式达成了对正常视觉的干扰。18世纪至19世纪初欧洲主流的西洋镜透镜直径约为13厘米,略大于两眼瞳孔间距(图2),因此观看时采用的是双眼视觉——两只眼睛看透镜略微不同的位置,相当于两眼各透过一个折射效果不同的棱镜观察画片。这样的观看会影响双眼的自然聚焦,使得观者失去对真实深度的感知能力。相较之下,江户晚期日本制西洋镜的透镜直径仅有2.5—7厘米(图10、图11)[17]。目前清中期所造西洋镜已难以寻觅,但普遍认为该时期日本西洋镜系模仿中国制品,因此清中期西洋镜也很可能配有相似规格的透镜。这些小直径透镜与欧洲制器不同,观者以单眼观看,而单眼观察同样会破坏对实际深度的判断力。此外,反射式西洋镜所提供的镜像,也会扰乱我们对自身和所见物体空间关系的把握[18]。因此,各类西洋镜以不同的方式消除了可能指示图片平面性和物质性的生理信号,使观者无法识别其所见的仅仅是一幅二维画片,从而使这些已经具备客观立体因素的图像更“立体”了起来。

图10 日本制“反射式”西洋镜 1784 高63.5cm 透镜直径4cm 神户市立博物馆藏(『眼鏡絵と東海道五拾三次展——西洋の影響をうけた浮世絵』图版五九,15頁)

图11 日本制“直视式”西洋镜 1788前 高32.2cm 透镜直径2.5cm 神户市立博物馆藏(『眼鏡絵と東海道五拾三次展——西洋の影響をうけた浮世絵』图版五八,14頁)

二、画片内容

作为在18世纪下半叶流行于不同地域的光学仪器,西洋镜引发的核心问题是:它所制造的“幻”的功能和意义是否具有普遍性?具体到本文内容,西洋镜所带来的幻视技术对清中期的中国观众而言意味着什么?其接受效果是否与欧洲观众存在差异?笔者将考察该时期画片的内容,以了解欧洲和中国的观众分别从中看到了什么。

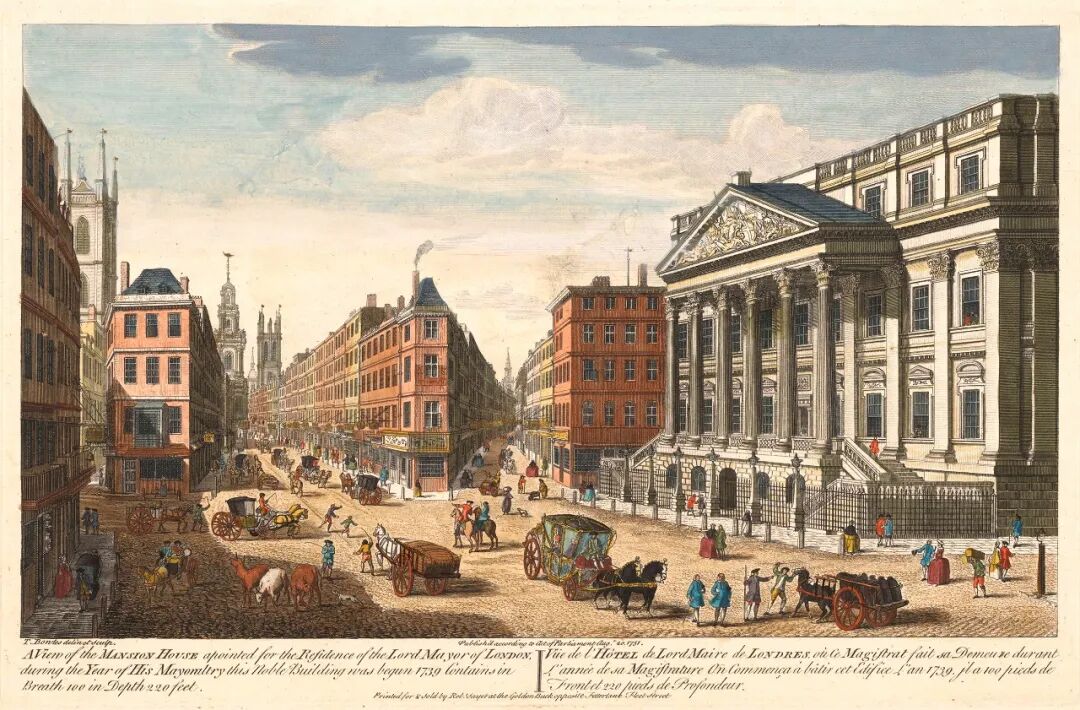

依据卡尔登巴赫的研究,欧洲西洋镜画片的主题通常是地志景观(topographical views),表现宫殿、教堂和市政厅等著名建筑,或是城镇的街道、广场、港口等露天场所(图12、图13),较为罕见的内容包括肖像、道德或圣经主题及历史事件[19]。伦敦出版商鲍尔斯(Carington Bowles)1784年出版的西洋镜画片图录中有一段文字概括了其生产的画片所涉及的主题和内容:

以下几组为各种透视景观:包括航运景观、著名城市、城镇、皇家宫殿,英国、法国和荷兰的贵族绅士宅邸和花园,威尼斯、佛罗伦萨、古罗马和现代罗马的视图,以及伦敦及其周边最引人瞩目的公共建筑。[20]

根据描述,这些画片表现的内容均为欧洲地志景观。的确,从现存欧洲制画片来看,表现本土地志景观的内容占绝大多数[21]。

图12 英国制西洋镜画片《伦敦市长官邸景观》 1751 铜版手绘 25.9×40.5cm 荷兰国立博物馆藏

图13 德国制西洋镜画片《布雷斯劳-桑丁赛尔和多明赛尔》 18世纪下半叶 铜版手绘 26.3×38.8cm[Sixt von Kapff (Hg.), Guckkastenbilder Perspective Views/Vues d‘ Optique aus dem Augsburger Verlag von Georg Balthasar Probst 1732—1801: Gesamtkatalog, Weissenhorn: A.H. Konrad, 2010, S. 75]

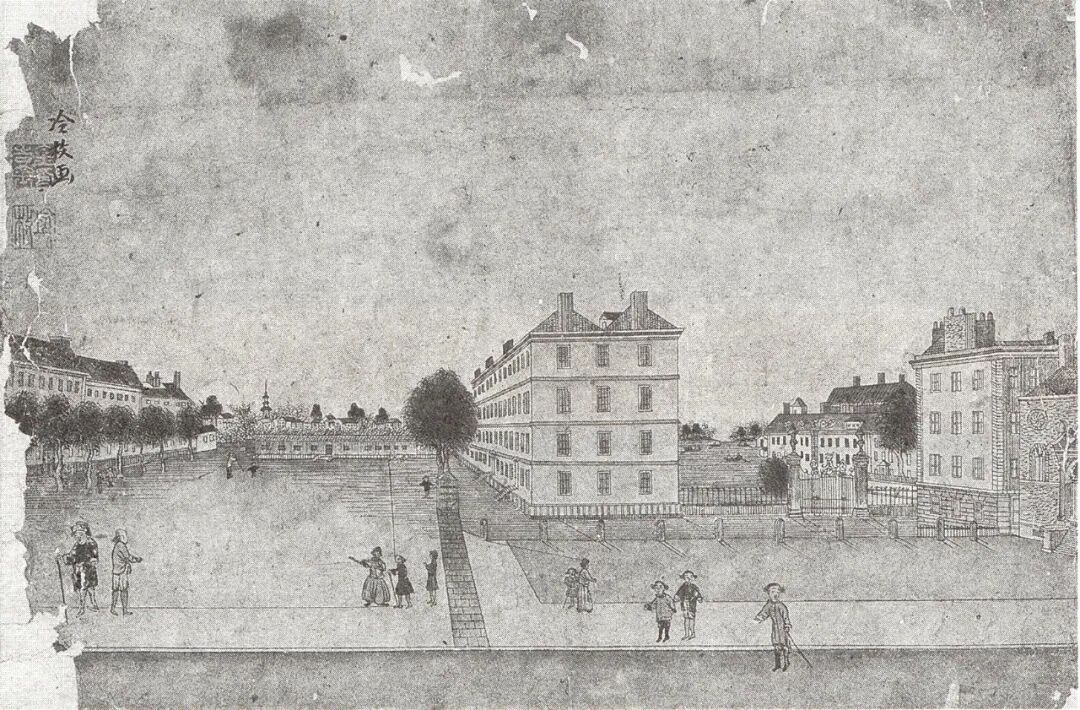

相比之下,由于材料的匮乏和零散,要了解清中期的西洋镜画片内容则比欧洲困难得多。目前可以利用的物质材料包括两种:一种是清中期流入日本、现由公立机构或私人收藏的中国制西洋镜画片,以及少量中国国内私人收藏的画片[22];另一种材料相对间接,是一批日本制西洋镜画片,多被归为圆山应举所作,许多表现的是中国的风景(图14、图15)。朱利安·李(Julian Jinn Lee)和冈泰正等人指出,这些作品是日本画工模仿中国画片制作的[23],因此它们间接透露了该时期部分中国画片的面貌。

图14 (传)圆山应举制西洋镜画片《青州湖》 18世纪后期 木版手绘 19.7×26.2cm 神户市立博物馆藏(『眼鏡絵と東海道五拾三次展——西洋の影響をうけた浮世絵』图版七一,18頁)

图15 (传)圆山应举制西洋镜画片《镇江树林》 18世纪中后期 木版手绘 20.2×27.4cm 神户市立博物馆藏(作者摄)

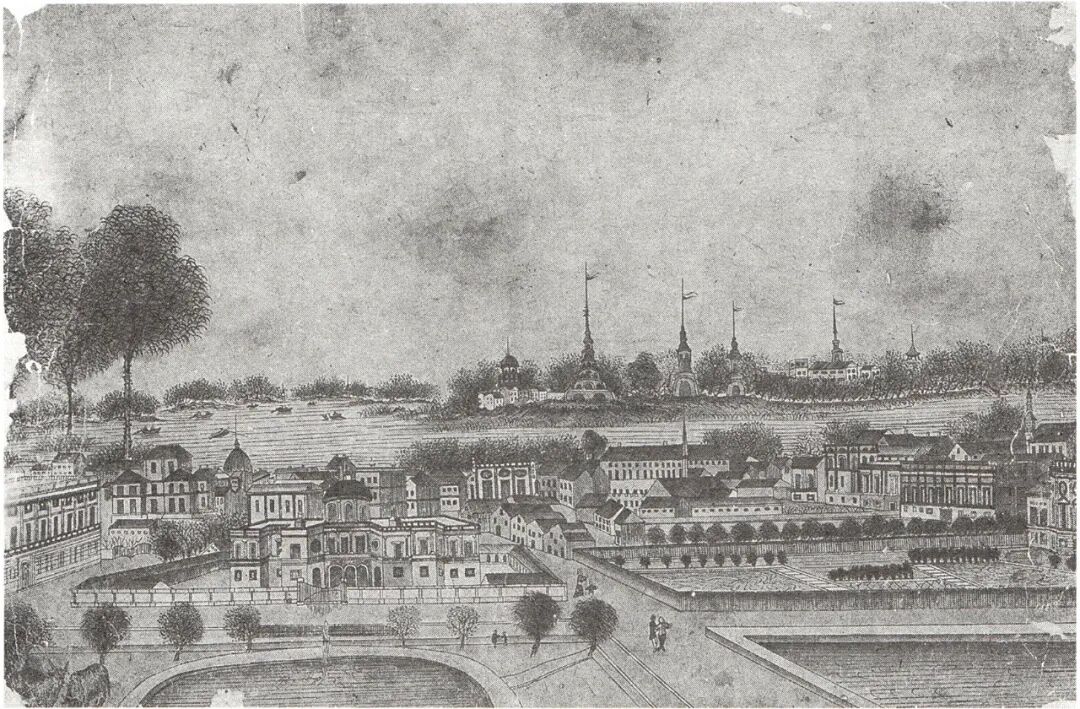

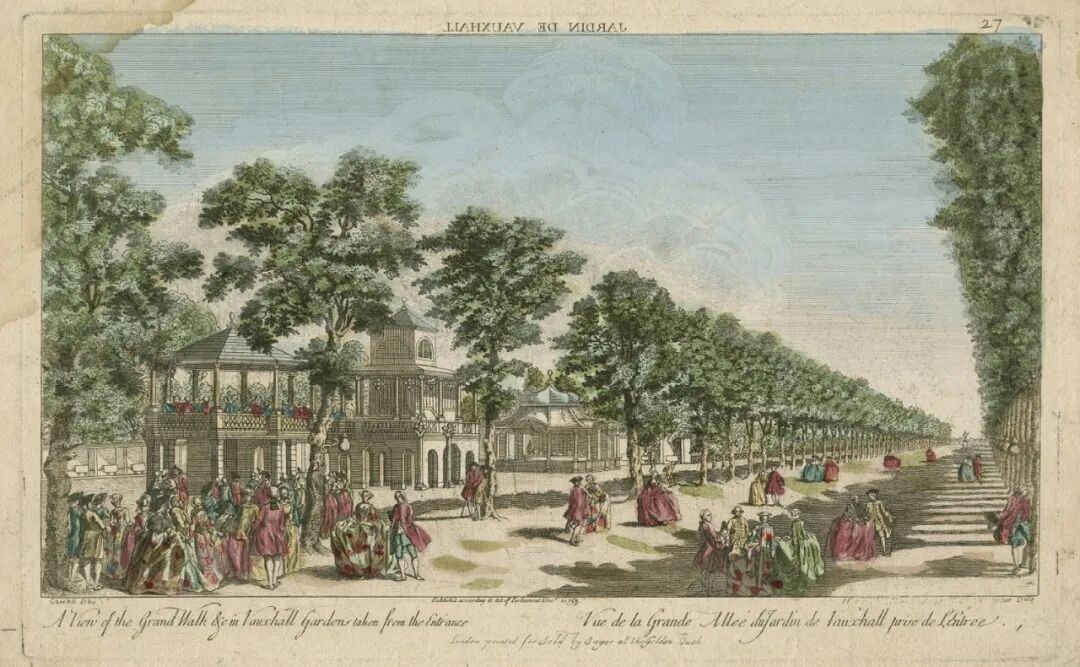

依据所绘内容,上述中国制西洋镜画片大致可以分为两类。第一类是地志景观。它们无情节但有实景,以建筑为表现主体,人物为辅。这些作品受到同时期欧洲画片的影响,其中一部分西洋街道、建筑和海景图像(图16、图17),很可能直接模仿了欧洲输入的地志景观画片,但目前无法判断具体地点。此类作品中也能看到依照欧洲画片改绘的例子,譬如《镇江树林》,从作品的命名以及行人的清代装束判断,它应是模仿了一件中国画片,而这件中国画片又很可能改绘自爱德华·鲁克(Edward Rooker)制作的画片《从入口处所见的沃克斯豪尔花园大步道》(图18)[24]。此外这类画片中也有中国本土原创的地志景观,如《北京城内景山》(图19)。

图16 中国制西洋镜画片《有洋房的街道》 清中期 纸本设色 24.3×37.4cm 私人收藏(『「中国の洋風画」展:明末から清時代の絵画・版画・挿絵本』图版八八,270頁)

图17 中国制西洋镜画片《风景图》 清中期 纸本设色 24.3×37.4cm 私人收藏(『「中国の洋風画」展:明末から清時代の絵画・版画・挿絵本』图版八七,270頁)

图18 英国制西洋镜画片《从入口处所见的沃克斯豪尔花园大步道》 1759 铜版手绘(W. G. Constable, Canaletto: Giovanni Antonio Canal, 1697—1768, Oxford: Clarendon Press, 1976, pl. 183)

图19 中国制西洋镜画片《北京城内景山》 清中期 纸本设色 27.1×41cm 渡边绅一郎藏(『「中国の洋風画」展:明末から清時代の絵画・版画・挿絵本』图版七六,52頁)

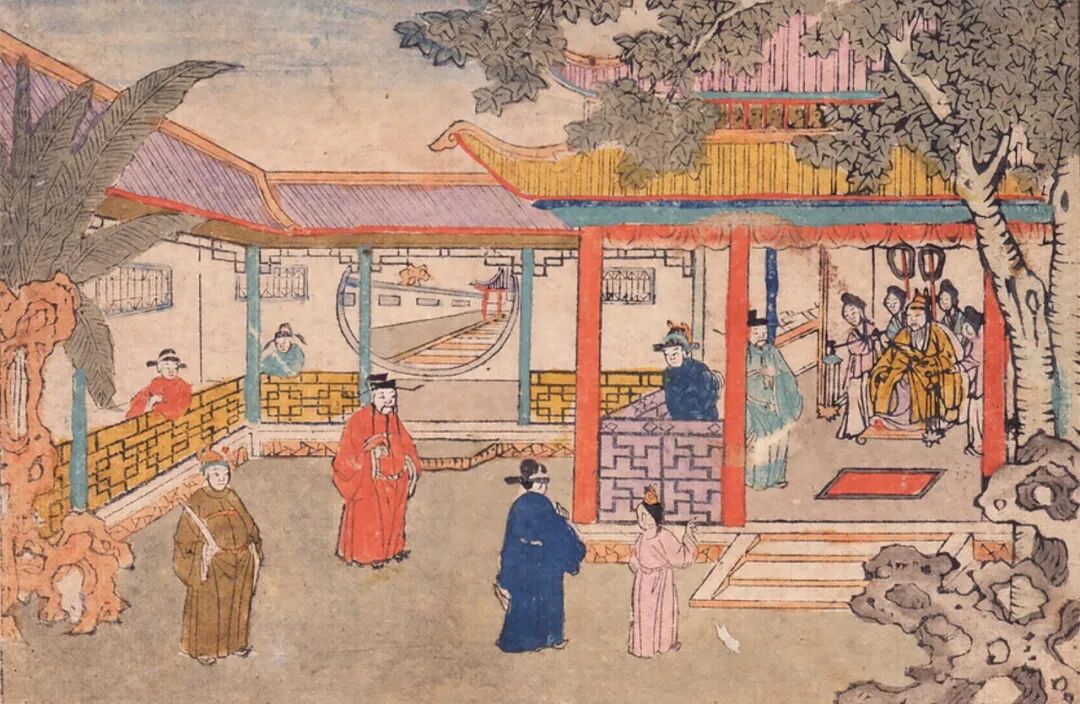

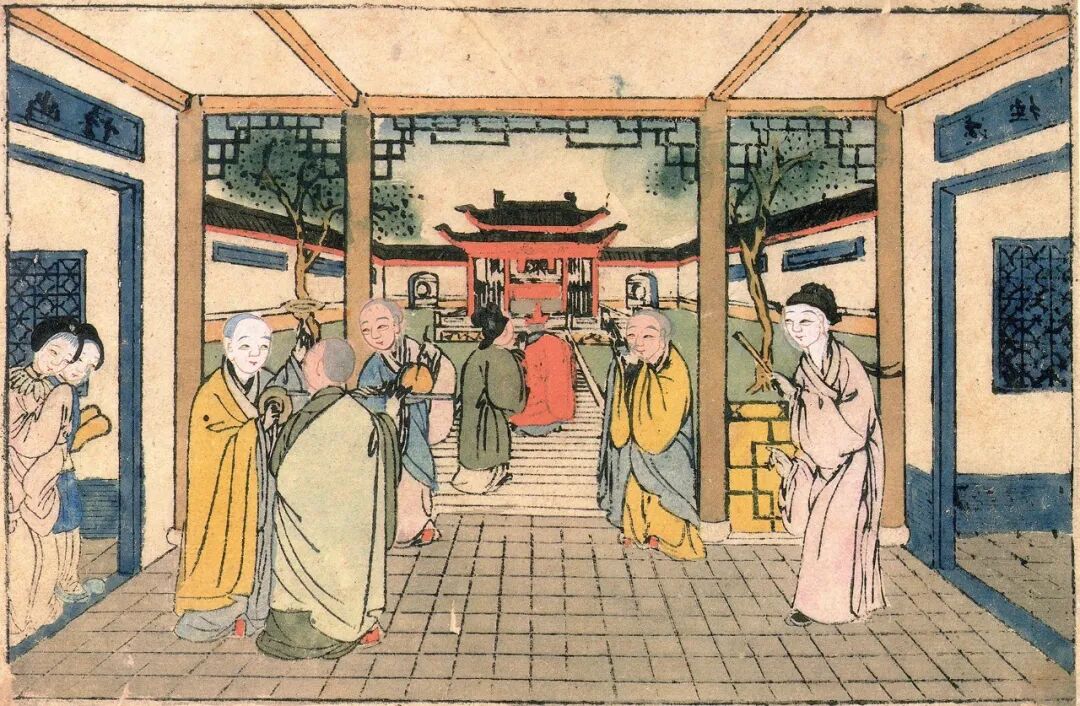

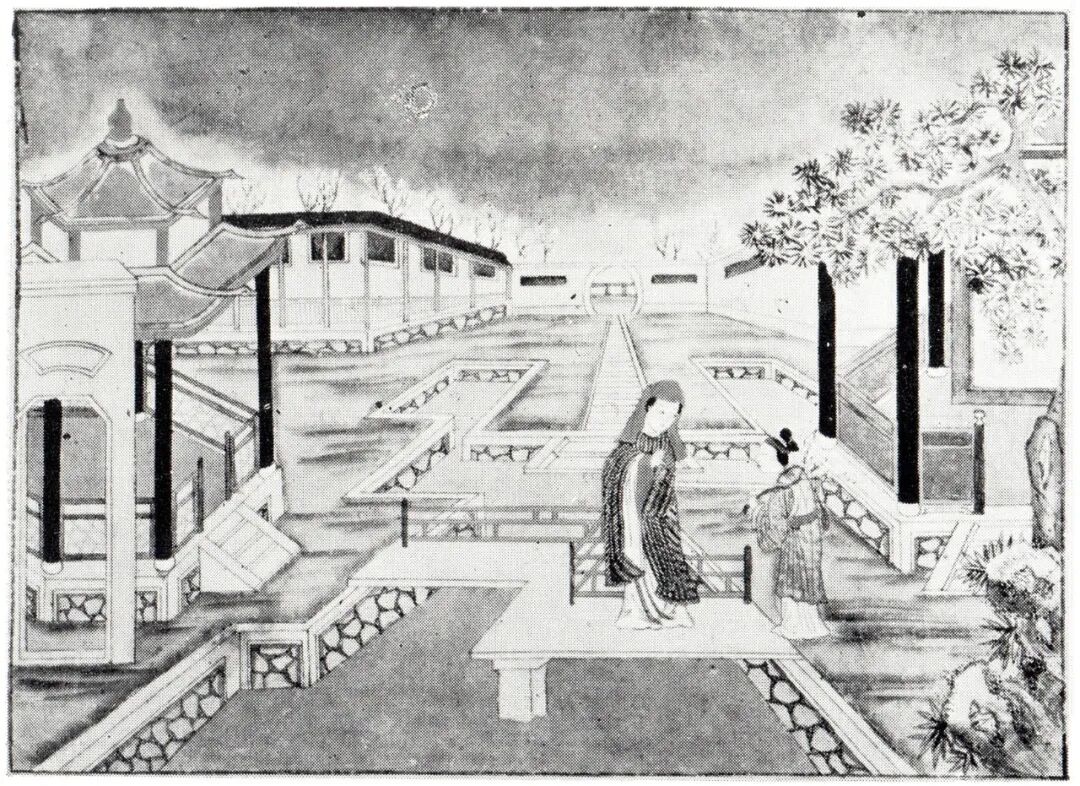

第二类画片是非实景题材。其中又可细分为戏剧小说和一般主题两个主要类别。就戏剧小说类而言,这类作品有情节但无实景,以人物为表现主体,建筑为辅,与地志景观画片相反。神户市立博物馆现藏有一套八幅规格统一的中国制画片(图20),其内容均带有情节表现[25],除上文已提及的《乘夜逾墙图》外,《斋坛闹会图》(图21)同样源于《西厢记》,描绘了张生在廊道上遇到正从另一侧门洞走出的崔莺莺和红娘。背景中,崔夫人在长老的带领下,朝着画面深处的斋堂走去。前景左右廊道门上方的匾额上“幽怀”“清径”四字为反写,表明这幅画片专为反射式西洋镜而创作[26]。此外,《红楼梦版画集》中选刊了八幅傅惜华藏的《红楼梦》画片(图22、图23)[27],显然这部巨著也是西洋镜画片的重要题材来源。朝鲜使节成佑曾出使北京时曾见到西洋镜,并在《茗山燕诗录》(1818)中记载:

西湖镜,其法为彩阁,一厢帖两琉璃。琉璃之外侧,悬一大镜,镜下展画帖如《三国志》《西游记》《金瓶梅》等类。画照侧镜,则近在咫尺者,远如十里。细如毛羽者,大如栋梁。天上云烟淡荡如真境,盖以远视镜为之云。[28]

成佑曾在19世纪初的北京所接触到的西洋镜中显然多是小说戏剧的画面。除了情节明确的小说戏剧题材,一般主题类画片则既无情节也无实景,内容多为类型化的场景:有庭院中消闲的女子(图24、图25)、西洋风楼阁中的洋人(图26)、中西杂糅建筑中的清人(图27)等。当然,这些图像的背后或许隐藏着未被识别的情节或叙事根源。

图20 中国制西洋镜画片《物语图》 清中期 木版手绘 12.6×18.6cm 神户市立博物馆藏(『「中国の洋風画」展:明末から清時代の絵画・版画・挿絵本』图版九三·五,274頁)

图21 中国制西洋镜画片《斋坛闹会图》 清中期 木版手绘 12.6×18.6cm 神户市立博物馆藏(『「中国の洋風画」展:明末から清時代の絵画・版画・挿絵本』图版九三,53頁)

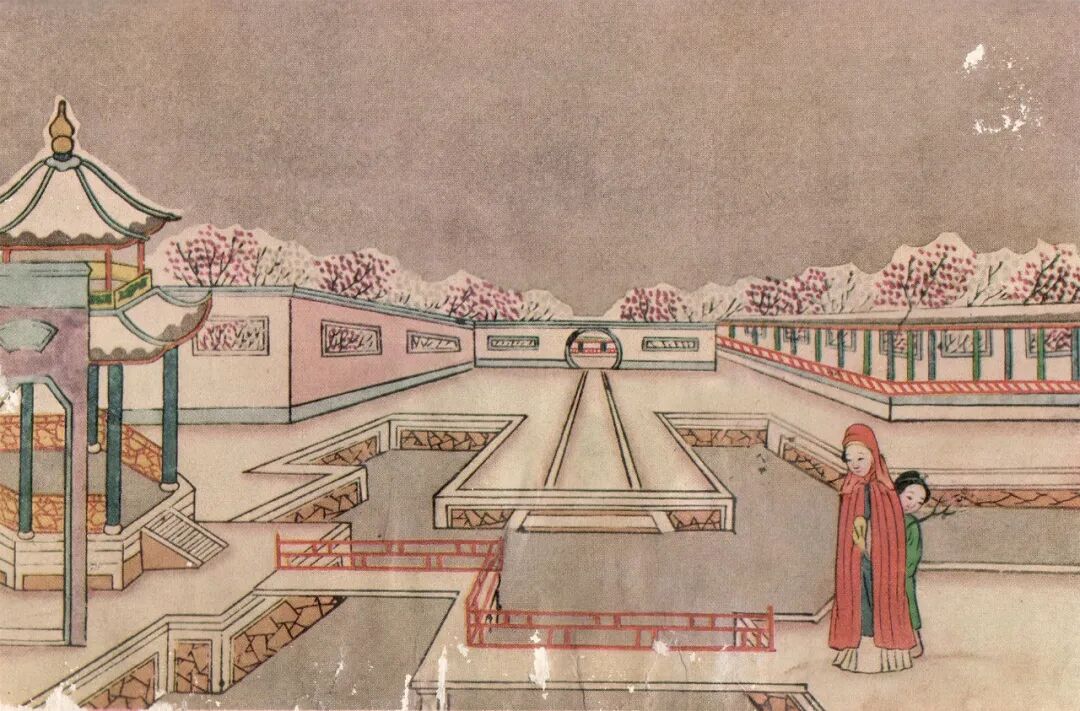

图22 中国制西洋镜画片《琉璃世界白雪红梅》 清中期 木版手绘 傅惜华藏(《红楼梦版画集》,第69页)

图23 中国制西洋镜画片《撕扇子作千金一笑》 清中期 木版手绘 傅惜华藏(《红楼梦版画集》,第63页)

图24 中国制西洋镜画片《庭苑图》 清中期 纸本设色 24.4×37.4cm 私人收藏(『「中国の洋風画」展:明末から清時代の絵画・版画・挿絵本』图版八三,268頁)

图25 中国制西洋镜画片《街中图》 清中期 纸本设色 24.4×37.4cm 私人收藏(『「中国の洋風画」展:明末から清時代の絵画・版画・挿絵本』图版八四,268頁)

图26 中国制西洋镜画片《西洋风楼阁图Ⅰ》 清中期 纸本着色 24.4×37.4cm 私人收藏(『「中国の洋風画」展:明末から清時代の絵画・版画・挿絵本』图版八〇,266頁)

图27 中国制西洋镜画片《中国楼阁图》 18世纪中期 纸本设色 37.8×41.5cm 神户市立博物馆藏(『眼鏡絵と東海道五拾三次展——西洋の影響をうけた浮世絵』图版六六,17頁)

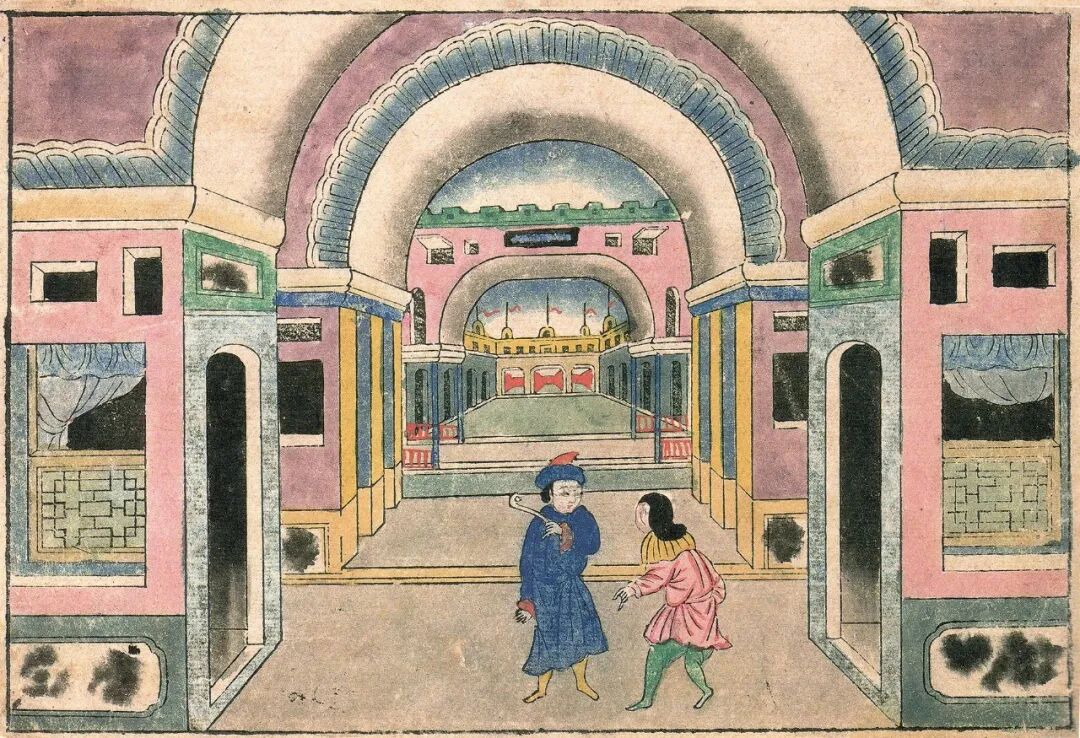

由于非实景题材画片中所描绘的建筑及环境均为虚构,它们的内容与同时期欧洲主流的地志景观类画片有着显著不同。前者更接近于剧场舞台上的置景,而非现实的时空。那么,为什么清中期的中国画片与同时期的欧洲画片在内容上存在如此差异?

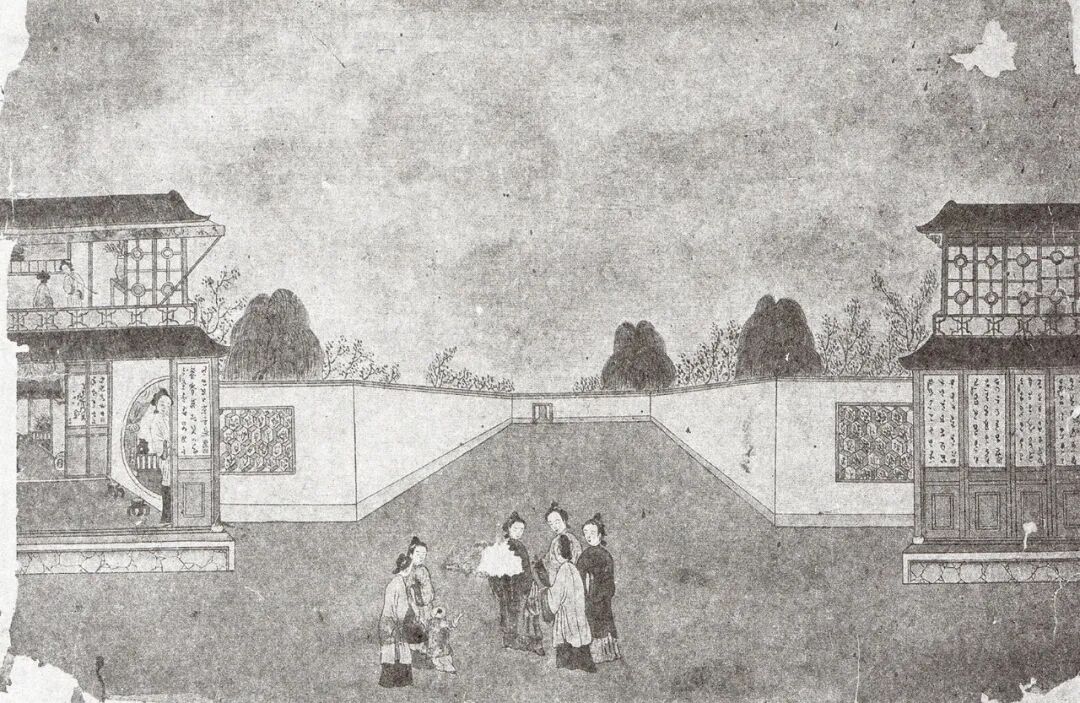

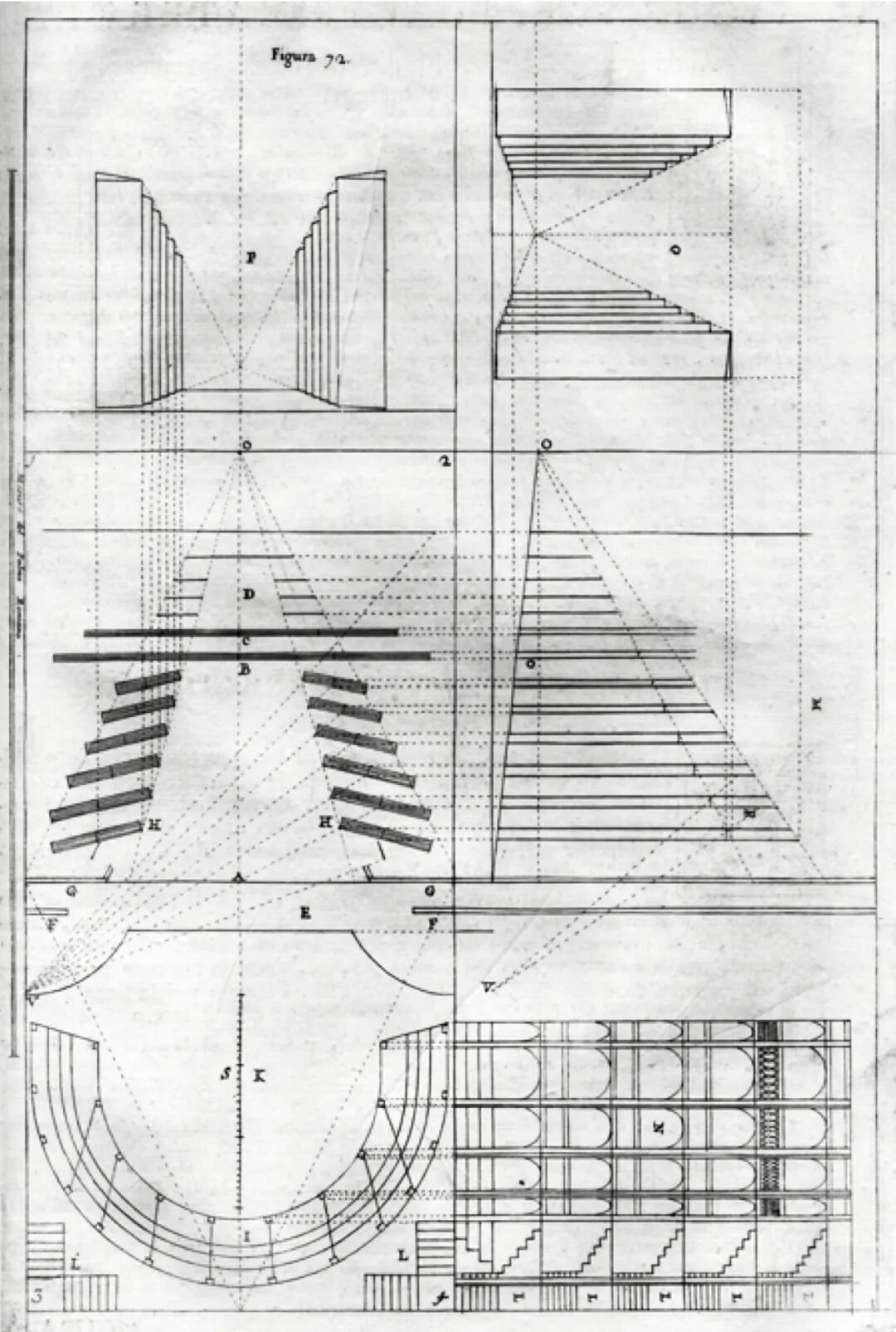

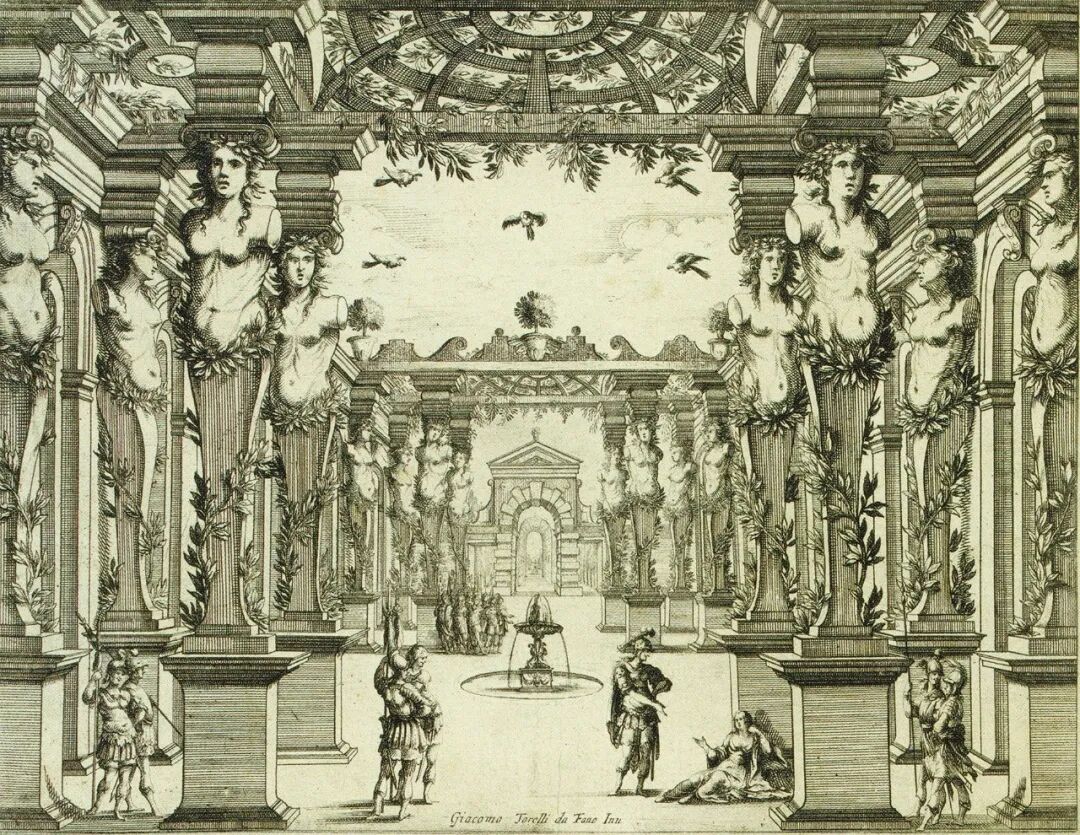

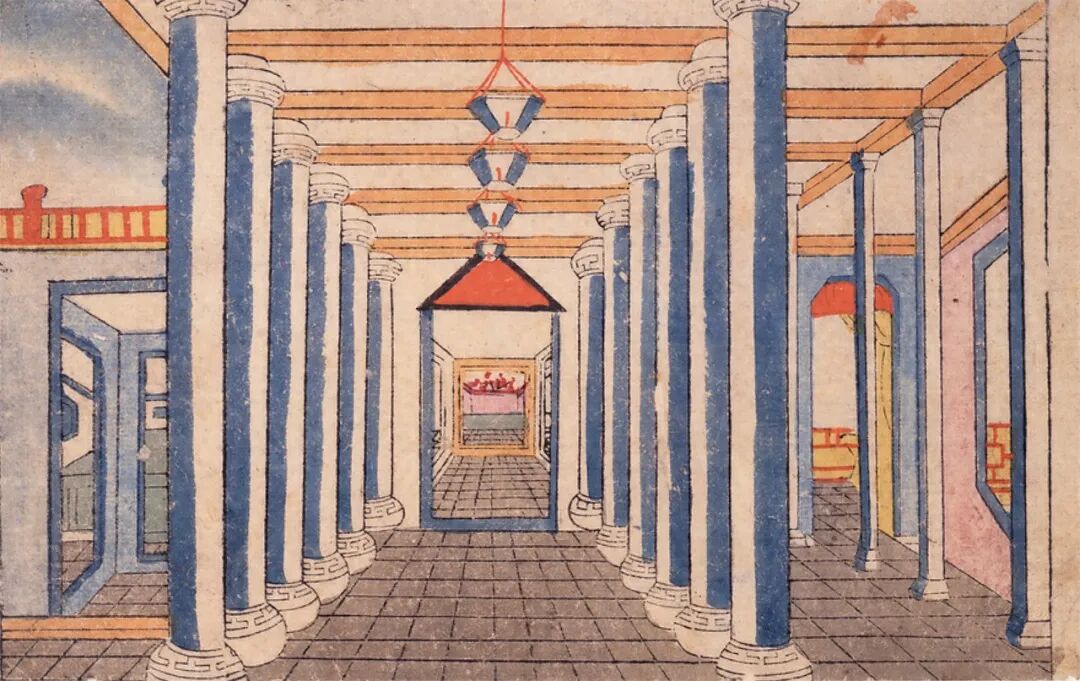

笔者认为,清中期西洋镜画片的视觉灵感来源,除了包括同时期的欧洲西洋镜画片外,还可追溯到另一种更早的欧洲视觉文化——巴洛克剧场的舞台艺术及其衍生品。巴洛克舞台通常以镜框式前拱(proscenium)、两侧层层的侧幕景片(wing flats)以及后面的背景来营造一个带有强烈纵深感的错视空间(图28、图29)[29];其中最具代表性的视觉语汇,就是通过表现向远处无限延伸的柱廊、拱门或回廊来构建空间幻觉。这一构图范式,在欧洲地志景观画片中并不常见。然而,它却在清中期的非实景画片中被反复运用。在描绘各类建筑景物时(图26、图27、图30、图31),画工都熟练地借用这种层进式的廊道构图来组织画面,引导观者的视线不断深入一个虚构的、宛如戏剧上演的内部空间。

图28 巴洛克舞台布景设计示意图(Andrea Pozzo, Perspectiva Pictorum et architectorum, Rome: Joannes Jacobus Komárek, 1693, fig. 72)

图29 贾科莫·托雷利为1642年歌剧《拜勒罗弗特》设计的布景图 铜版画 23.3×31.3cm 英国维多利亚与艾尔伯特博物馆藏(Paper Peepshows: The Jacqueline and Jonathan Gestetner Collection, pl. 2, p. 13)

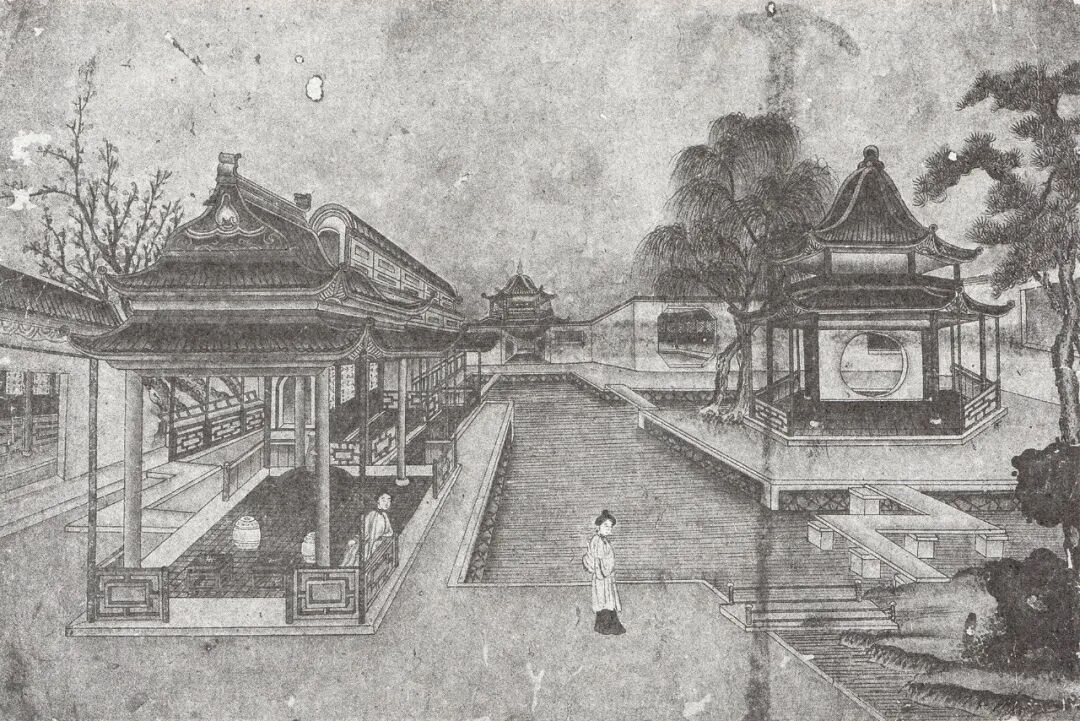

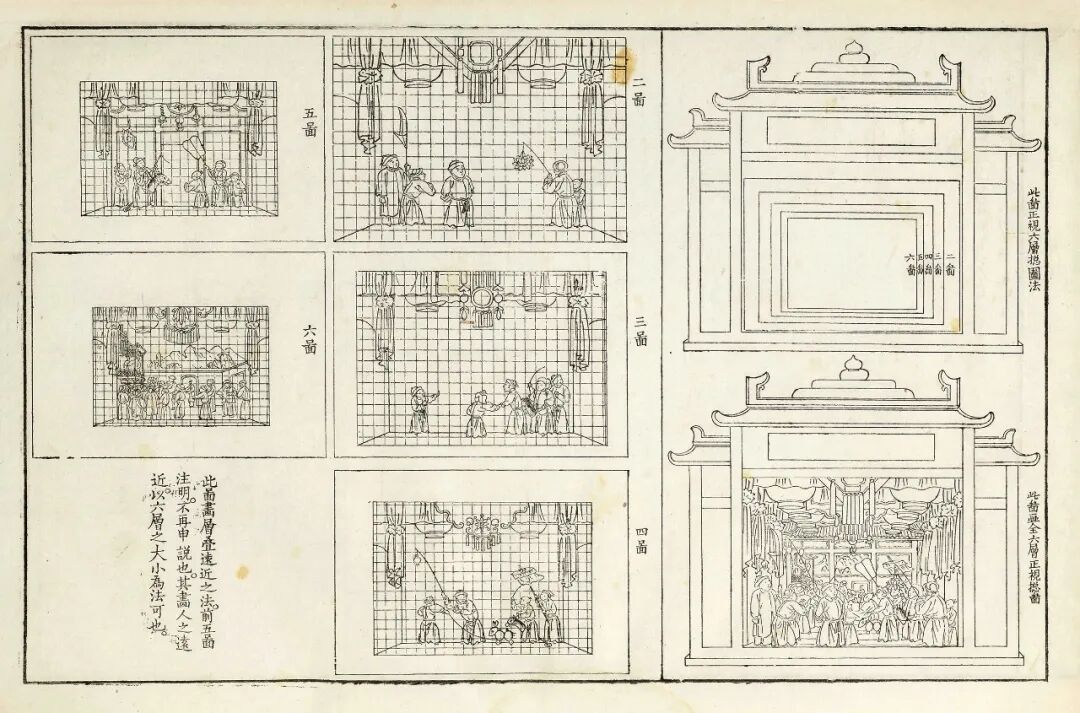

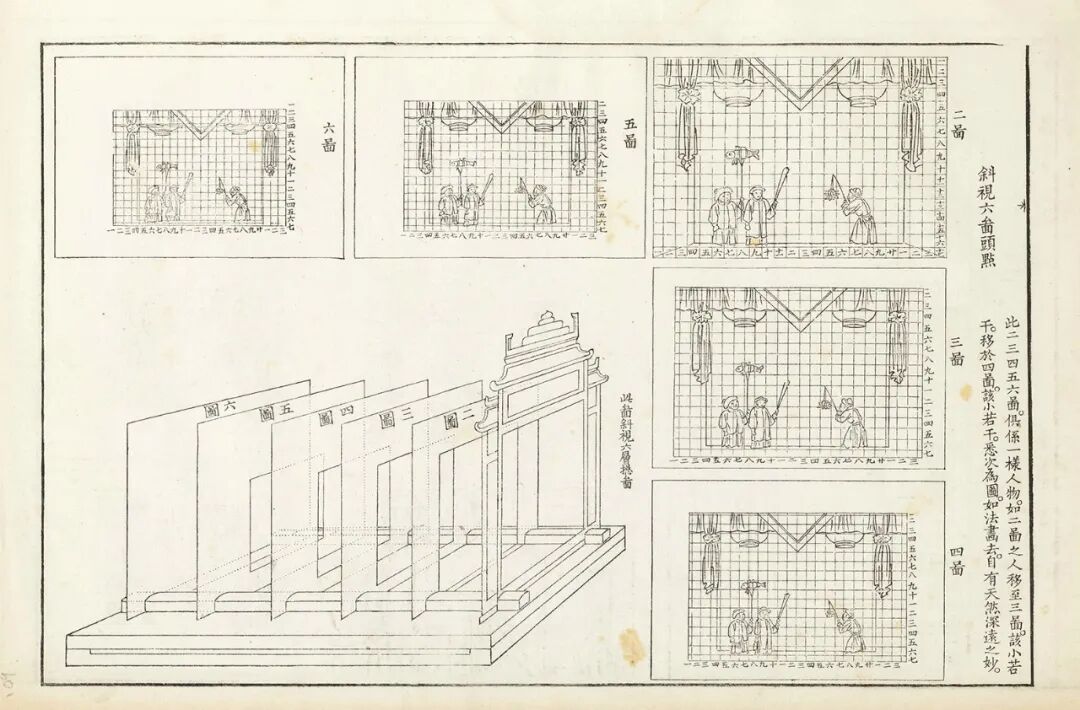

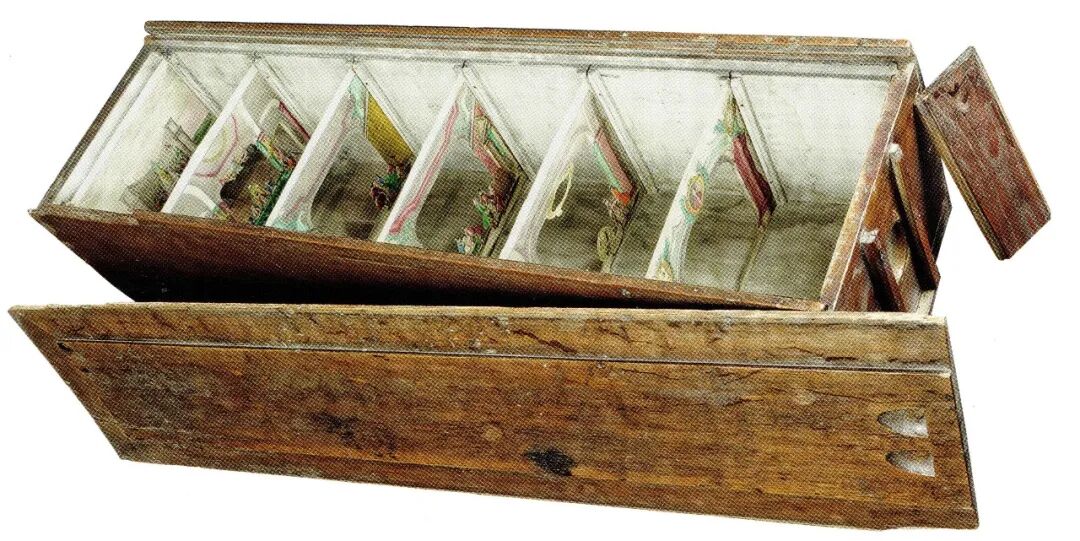

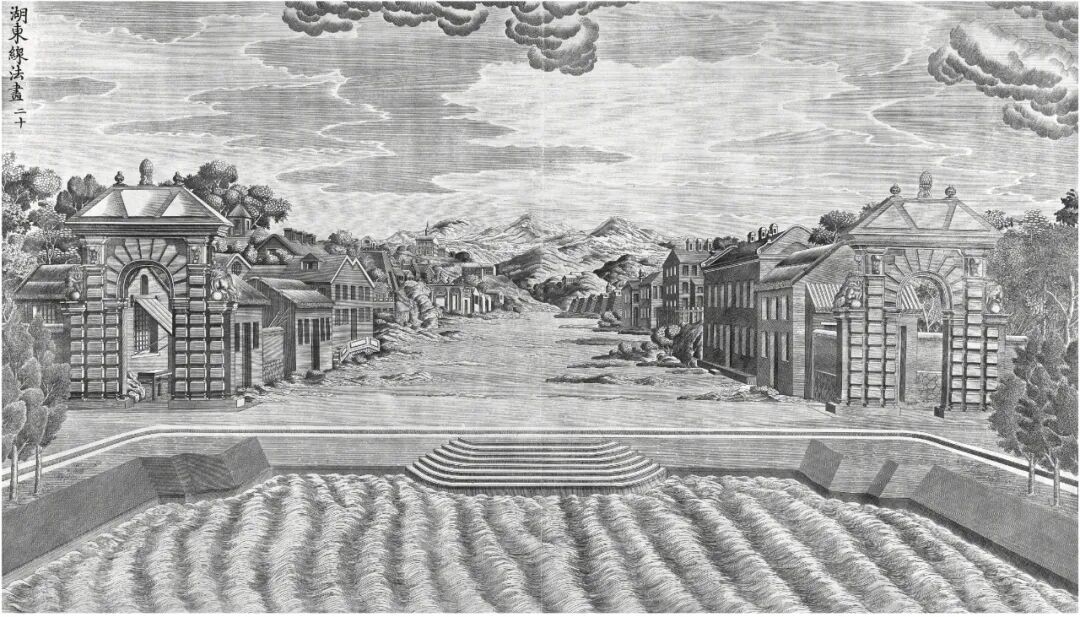

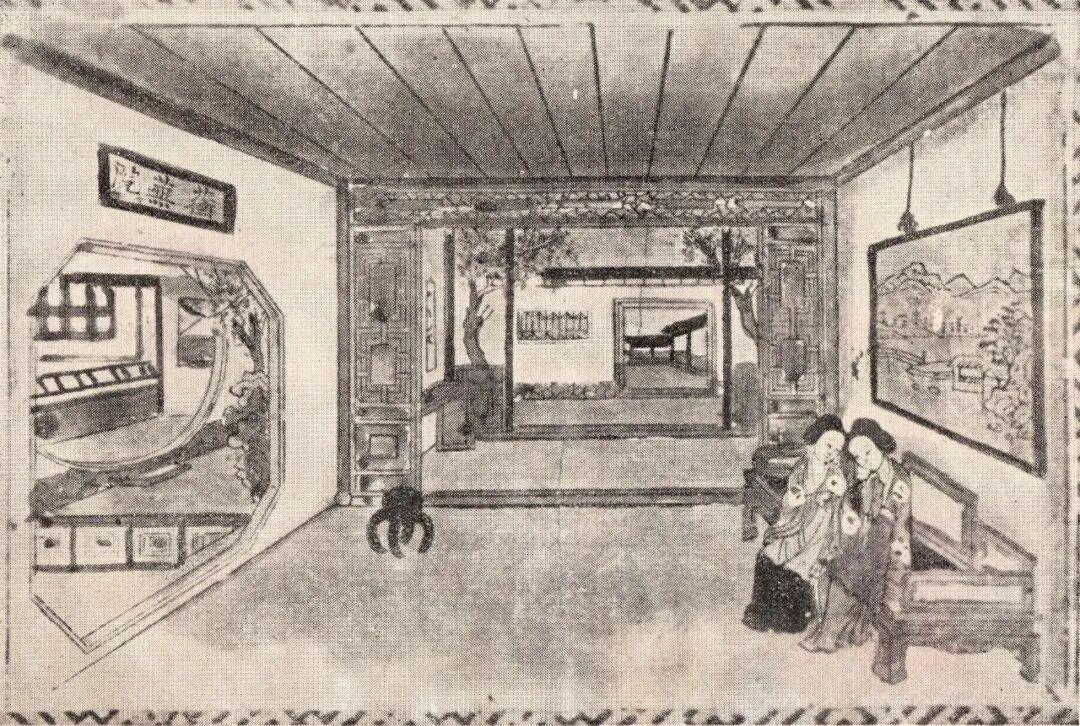

巴洛克剧场的视觉文化对当时的中国人而言或许并不陌生。年希尧在1735年出版的线性透视法论著《视学》中收录有两幅插图(图32)[30],插图描绘了一件装置,它由六幅画片纵深排列而成,画片上皆绘有透视网格图;依据远近不同,画片上绘制的景物逐个按比例缩小,共同构建起一个符合线性透视规则的视幻空间,其中表现的是中式建筑里闹元宵的孩童,属于上文总结的“一般主题”。李启乐指出,这是一种被称作“迷你透视剧场”(miniature perspective theater)的桌面光学玩具(图33、图34),其源头便是17世纪的巴洛克剧场[31]。此外,长春园中乾隆时期的湖东线法画景观(图35、图36)与上述巴洛克剧场舞台布景具有十分相似的结构,它位于长春园西洋楼建筑群的最东端,由两排平行分列的砖墙构成,每排各有六面,逐渐向中心聚拢,终点处有一面长砖墙,每面墙上都贴有透视景片。

图30 中国制西洋镜画片《物语图》 清中期 木版手绘 12.6×18.6cm 神户市立博物馆藏(『「中国の洋風画」展:明末から清時代の絵画・版画・挿絵本』图版九三,53頁)

图31 中国制西洋镜画片《物语图》 清中期 木版手绘 12.6×18.6cm 神户市立博物馆藏(『「中国の洋風画」展:明末から清時代の絵画・版画・挿絵本』图版九三·六,274頁)

图32 迷你透视剧场布局方法(《视学》,第108—109页)

图33 德国制迷你透视剧场画片《耶稣在圣殿中的演讲》 1720—1770 铜版手绘 16×20cm 多禄泰拍卖行(Dorotheum)2020年拍品(https://www.dorotheum.com/en/l/6894784/)

图34 用于观看迷你透视剧场的木箱(Paper Peepshows: The Jacqueline and Jonathan Gestetner Collection, pl. 7, p. 15)

图35 线法墙 清宫样式房绘《圆明园长春园全图》中“湖东线法画”的平面布局(局部)(刘辉:《欧洲渊源与本土语境:从幻觉装饰到清宫线法通景画》,故宫出版社2017年版,第130页)

图36 伊兰泰《圆明园西洋楼画册》之“湖东线法画” 1781—1787 铜版画 50.5×87.5cm 盖蒂研究所藏(Imperial Illusions: Crossing Pictorial Boundaries in the Qing Palaces, fig. 5.21, p. 192)

三、 作为取代现实的“幻”:“世界图像时代”的欧洲西洋镜

画片内容的差异决定了中国与欧洲西洋镜中“幻”的意义和功能的不同。在深入解读清中期西洋镜中的“幻”之前,本文将首先探讨欧洲的西洋镜之“幻”。以地志景观为主要内容的欧洲西洋镜画片代表了一种在18世纪中后期出现的欧洲新精英文化,折射出该时期启蒙运动与16至17世纪的反宗教改革运动之间的抗衡。

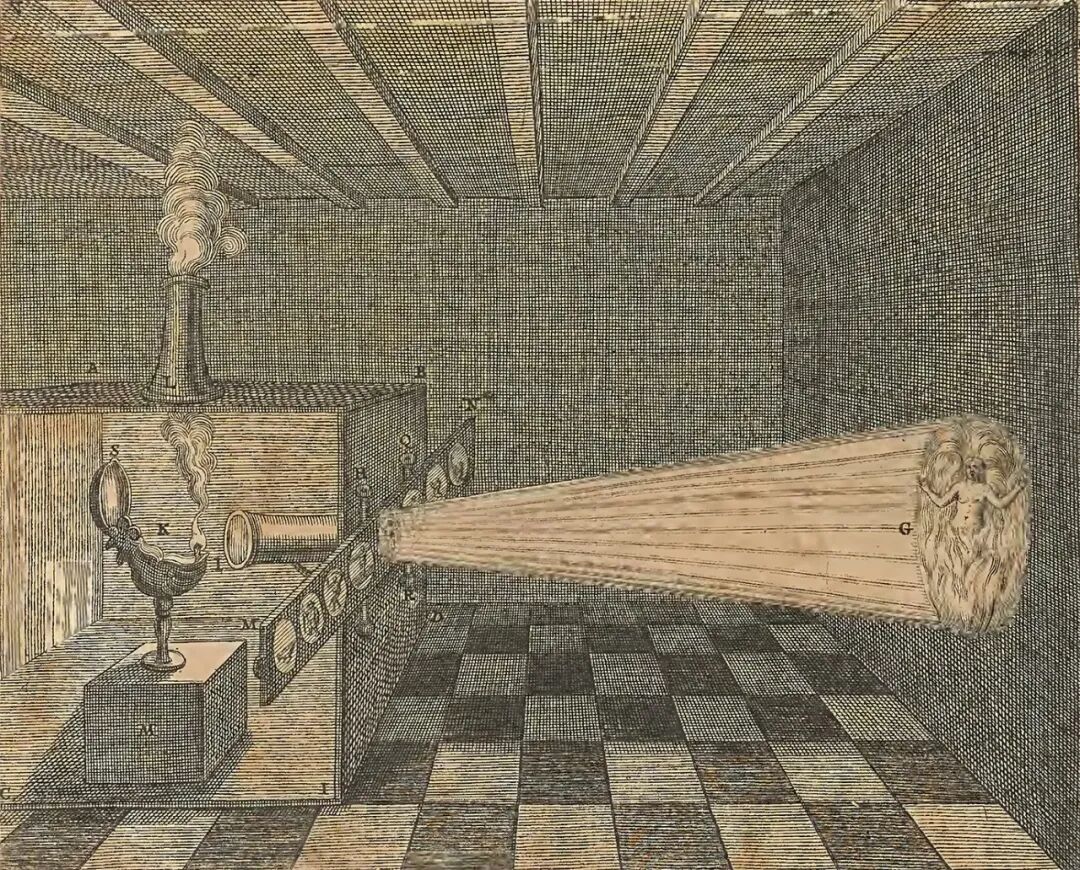

要理解欧洲西洋镜地志景观之“幻”,有必要将其置于历史坐标系中,审视一个更早的、旨在制造迷狂体验的巴洛克式幻术传统。依据基特勒(Friedrich Kittler)的研究,这种幻术传统的文化语境源于耶稣会的反宗教改革[32]。面对马丁·路德开启的宗教改革对视觉图像的排斥,天主教会反其道而行,试图通过制造强烈的视觉冲击来重新捕获信众。为此,以耶稣会为代表的势力利用了多种新兴的光学媒介与技术,以迷幻性的视错觉来控制观者,制造宗教顿悟。从基歇尔对“魔灯”(lanterna magica)的设想(图37),到上文提及的巴洛克剧场运用透视景片及人工光源在昏暗环境中制造的强烈幻象,其目的都是一致的:将观众从世俗现实中抽离,引入一个神圣的、超验的精神领域[33]。在这种语境下,镜中的“幻”与镜外现实存在真与假、神圣与世俗的对立。剧场中的幻象并非为了模仿现实,而是要以一种更高级的神圣真实来压倒并取代扭曲的世俗认知,从而引人向道[34]。

图37 基歇尔对“魔灯”的设想图 1671(Ars magna lucis et umbrae, p. 768)

然而,随着启蒙运动的兴起,这种旨在制造神圣体验、带有神秘色彩的“幻”,逐渐被一种新的、理性的“幻”所取代。后者正是18世纪中后期以地志景观为内容的西洋镜所代表的观看之道。这场转变,最直观地体现在观看装置本身的革新上。虽然有多种西洋镜可用于观看该时期欧洲的地志景观,但最盛行的无疑是无木箱左格拉镜(图1、图2),它的诞生有革命性意义。不同于几个世纪以来的木箱视觉装置——从文艺复兴时期阿尔伯蒂的“展示”(demonstration)木箱,到17世纪荷兰的“透视箱”(perspectyfkas,图38)和流行于街头的窥视秀(peepshow)——无木箱的左格拉镜自1725年左右在欧洲诞生,并于18世纪40年代开始风行[35]。传统的木箱装置旨在令观者获得进入黑暗空间观看隐藏图像的神秘体验;与之相反,无木箱左格拉镜则象征着从黑暗走向光明,是启蒙运动“理性之光”的一种具象表现。这一趋势也体现在19世纪早期出现的全景画(panorama)和投影描绘器(camera lucida)等开放式视觉装置上。芭芭拉·斯塔福德(Barbara Maria Stafford)将它们统称为“光明景观”(bright oramas)[36]。这些“光明景观”体现了启蒙运动对于理性愉悦的追求。启蒙运动最主要的特征包括对“黑暗”迷信、偶像崇拜以及神父欺骗性的厌恶。在使用无木箱左格拉镜及其他“光明景观”时,观者不再进入魔幻的黑箱,而是暴露在白昼下,以开放和理性的方式观察祛魅的“幻”[37]。

图38 荷兰制“透视箱” 17世纪 58×88×60.5cm 英国国家美术馆藏

左格拉镜并不属于大众娱乐的范畴,而是作为欧洲精英群体居室中的私人物品,被用于满足智识需求。根据玛丽·凡·代克(Marie van Dijk)的研究,在19世纪上半叶的荷兰,名人、富裕家庭以及部分商人和店主是这类观画仪器和画片的主要持有者,农民、工人等平民家庭则无法接触到这类物品[38]。左格拉镜所呈现的地志景观之“幻”为当时的欧洲精英群体提供了一种虚拟旅行的体验。18世纪的欧洲正值壮游(Grand Tour)盛行的时期,这些地志景观之“幻”成为了真实壮游的替代选择[39]。

正因其虚拟旅行的功能,如卡尔登巴赫所言,画片的制作者最在意的是作品的辨识度,而艺术品质则相对不那么重要[40]。也就是说,让观者能轻松识别出画片中的地志景观是他们最优先考虑的问题。为了达成这一目标,画片的制作旨在与现实世界建立起一种几近科学的索引性关系。许多稿本直接采自景观画(veduta)—— 一类以高度精确著称的城市或其他题材的景观画,现存实物证据表明景观画家曾广泛使用暗箱[41]。卡纳莱托(Canaletto)的《伦敦沃克斯豪尔花园的大步道》(图39)便是鲁克制作的西洋镜画片(图18)的原型,尔后又被中国和日本画工二度、三度模仿(图15)。此外,一些西洋镜画片的起草人也会直接写生以获得一手的精确图稿。最早的例子是德国画家维尔纳(F. B. Werner),他在1727至1736年间遍游欧洲,为奥格斯堡的出版商提供城镇和建筑的画片稿本[42]。正因如此,这些地志景观画片宛如直接从周围世界剥离下的一层表皮,冷静而中立地呈现在观者面前。

图39 卡纳莱托 伦敦沃克斯豪尔花园的大步道 约1751 布面油画 70×96cm 英国康普顿弗尼美术馆藏

这种将世界转化为可被观察、复制和拥有的视觉商品的行为,触及了西方现代性的一个核心问题。海德格尔1938年的文章《世界图像时代》指出,现代性的根本现象在于世界成为了图像。在这一进程中,存在者的本质被重新定义为它的“被表象状态”:只有当一个事物能够被人类主体“置于面前”(vor⁃stellen)并客体化时,它才被承认为“存在”着。海德格尔将“表象”(Vorstellung)这一德语词追溯至其字面含义——“vor”意为“在……前面”,“stellen”意为“放置”,合起来即是将某物“置于面前”。他以此强调“表象”并非一种被动的心理活动,而是一种主动的、具有支配性的行为:人将世界从其自身中抽离出来,作为一个对象摆置在自己面前,以便进行审视、计算和支配。在这种主体-客体的二元对立结构中,世界第一次被整体地构想为一幅可观察、可量化和可表述的图像[43]。基特勒的媒介考古研究表明,线性透视和暗箱正是使这种“表象”成为可能的媒介,而作为投影成像设备的魔灯则是“再现了表象”(re⁃present representation)的技术设备[44]。也就是说,从暗箱到魔灯的发展,是从再现现实到生产现实的转变,它标志着媒介技术开始系统性地生产一个脱离现实自成一体、并能与现实世界相抗衡的第二现实。循此思路,笔者认为基特勒的这一理论框架同样适用于分析左格拉镜,与魔灯将幻灯片转化为投影图像的原理相似,左格拉镜也是将一张二维画片转化为一个虚拟景象的技术设备。因此,作为观看地志景观画片的媒介,左格拉镜与魔灯有着相同意义,同样是“再现了表象”的第二现实生产者。而且,相比于魔灯,左格拉镜由于具备立体视幻的机制,其所创造的第二现实是一种更为逼真的“幻”。

在此意义上,18世纪中后期左格拉镜及地志景观画片所构建的观看行为和经验,可以被视为“世界图像时代”的一次具体实践和隐喻。在地志景观的创作中,通过观察和测量,世界被精确复制,但又被极度简化。原本充斥着异质和变化的现实,被一系列尺寸统一、构图相似的画片所替代。因此,西洋镜置于观者眼前的是一个经过过滤而变得更清晰、更容易被理解和研究的世界,即第二现实。当欧洲观者选择在家中使用西洋镜进行“壮游”时,相较于真实“壮游”中旅行者与世界所编织出的相互关联的意义网络,前者生成的是一种更为疏离的二元关系——观者与景观、居家空间与公共空间。

而在某些特定的社会文化情境中,左格拉镜中的“幻”——或者说第二现实——不只在观看的片刻取代现实。布雷克(Erin C. Blake)讨论的一则个案说明这种“幻”还可能在改变现实社会关系方面发挥作用。他提出,左格拉镜辅助构建了18世纪中期伦敦的礼貌社会(polite society)。所谓“礼貌社会”,指的是一种文明、秩序的现代社会环境,主张人在社会互动中保持情感的克制,强调非激情或非对抗性的交流。这与海德格尔所定义的现代社会中人与周围世界的疏离关系十分相似[45]。在布雷克看来,左格拉镜促成了礼貌社会的形成,其中配置的伦敦地志景观让城市从拥挤无序的街区中“腾空”而出,割断了观众通过切身经验与这些地点建立的过于亲密的联系,因此,左格拉镜中的“幻”为个人如何在现实的公共空间与他人和环境建立应有的距离感提供了典范[46]。

基于上述讨论,左格拉镜所营造的视觉体验,可被视为欧洲从传统社会向“世界图像时代”转型的一个缩影。当观者习惯于在再现的而非真实的世界里去认知事物时,他们认识世界的方式本身已然发生了转变。在《世界图像时代》的最后,海德格尔说,“一旦世界成为图像,人的位置就被视为‘世界观’(Weltanschauung)”,并且指出“世界观”自18世纪晚期成为了一个常用概念[47]。就此而言,人们开始借助左格拉镜观看地志景观的行为,可以看作是对新兴的“世界观”观念的一个恰切注脚。这种观画仪器的流行与“世界观”出现时间上的交叠,或许并非巧合。

四、作为虚构的“幻”:清中期西洋镜中的平行世界

相较于同时期的欧洲,清中期生产的西洋镜画片从未与现实建立起如此的索引性关系。清人从西洋镜中所见的是一个与现实相近但又不完全等同的世界。如上文所述,现存该时期的中国西洋镜画片内容主要包括地志景观、戏剧小说和一般主题。我们不难理解小说戏剧与现实之间的距离,无论是受现实启发的《西厢记》《红楼梦》,还是基于历史框架的《三国演义》,或是神魔小说《西游记》。这些作品构建的时空往往与现实世界存在某种联系,但又不直接相连或完全对应。一般主题类画片同样呈现为模仿现实却架空于现实的虚拟空间,通常表现某类从现实中抽象出来的建筑或场所,例如莲池、庭院、西洋或中式建筑内部。而关于地志景观画片,尽管它们指向现实中的具体地点,但从文献来看,它们在清中期的语境中并不被理解为现实世界的索引,而是被以类型化的方式看待。换言之,人们似乎看到的并不是某个实景,而是某类景观。1792年出版的《虎阜志》中包含了时人对西洋镜的评论:

匣中楼阁、虎豹、狮象、山林、草木、神佛、仙女,一目了然。[48]

这里并没有提到某个具体的景观,而是景观的种类。也就是说,当清中期的观者在观看《青州湖》(图14)时,他们或许并不在意、也未必意识到这是“青州湖”,而是将其归于楼阁、山林、草木等一般景观。所以清人并不像同时期的欧洲人那样以辨认出画中的景观为首要目的。相似的类型化概括也可见于乾隆末年李斗的《扬州画舫录》:

江宁人造方圆木匣,中点花树、禽鱼、怪神、秘戏之类,外开圆孔,蒙以五色玳瑁,一目窥之,障小为大,谓之西洋镜。[49]

“花树”“禽鱼”或指那些被我们定义为地志景观的画片内容,这一定程度上解释了为何许多现存的地志景观画片难以仅从画作本身辨认所绘地点,《镇江树林》(图15)中表现了一条大道两旁的树林,若没有题款说明这是镇江的树林,观者无法依据画面做出判断。正如西洋镜的别名是“西湖景”,一件以地理名称来命名的中国画片,往往并不特指某一地点的景观,而应被视为一般美景的泛称。此外,多数表现西洋地志景观的中国制画片(图16、图17)也很难被识别出所绘地点,不管是因缺乏地理知识还是有意简化,显然辨识度都非制作者的优先考虑[50]。那么,西洋镜中与现实相近但又不完全等同的世界,对清中期观者而言有何意义?

(一)“幻”的纯粹视觉欢愉

需要明确的是,清中期中国的西洋镜并未催生出一种类似于同时期欧洲那样的精英文化。从文献和图像材料来看,上述西洋镜画片在中国的观者来自各个阶层,包括宫廷贵族、文人阶层和普通平民等[51]。对多数清人而言,西洋镜中的幻象带来的是纯粹的视觉欢愉。这种态度受到传统中国对于“幻”的理解和期待的框界。在中国古代图绘中,幻视技法从未成为主流,而是仅在一些特殊的空间或媒材中得到发展。巫鸿指出,有一类媒材和主题的绘画与幻视紧密相连,即画屏,特别是仕女屏风[52]。这类作品旨在满足观者、尤其是男性个体的观看之欲。的确,在中国本土的绘画传统中,幻视技巧鲜少被用于制作道德说教等具有严肃主题或象征意义的作品,视觉诱惑力似乎被视为幻视技法的主要价值[53]。

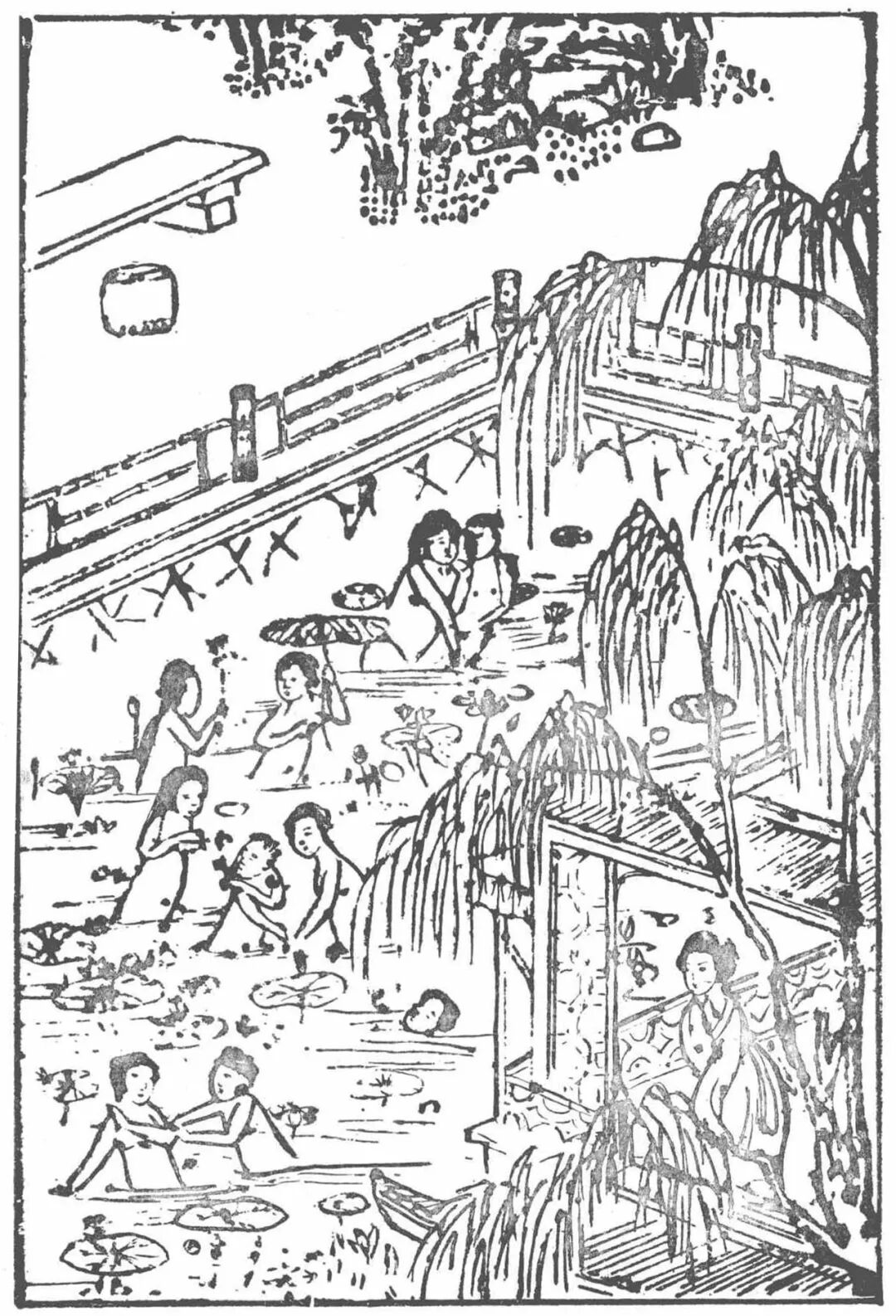

清中期西洋镜与画屏传统所制造的“幻”存在两点共性。首先,最显而易见的是,西洋镜画片(尤其是小说戏剧类和一般主题类)与仕女画屏一样,常常描绘美人。画片《琉璃世界白雪红梅》(图22)表现《红楼梦》中宝琴立雪的情景:画面中的庭院内外银装素裹,前景右侧可见穿着红斗篷的宝琴和身后抱着红梅的丫鬟。如商伟所言,这一情节在整个故事中相对次要,却频繁出现在《红楼梦》的插图中[54]。该主题之所以颇受欢迎,是因为雪中美人形象的视觉吸引力。作为西洋镜画片热衷表现的情景,除《琉璃世界白雪红梅》之外,还有一件被定名为《庭苑图》(图40)的作品,其构图和人物表现与《琉璃世界白雪红梅》十分近似。此外,还有一件同样被称为《庭苑图》(图24)的画片,虽然人物形象有出入,雪景也变成了春日之景,但前景中的曲桥、美人以及桥两侧的亭子和长廊同样令人想起宝琴立雪的画面。另一个在现存画片中多次出现的美人主题是“采莲女”(图7、题图、图41)。在中国古代诗文和绘画中,“采莲女”始终是一个男性视角下理想化的女性意象,王维《莲花坞》的“弄篙莫溅水,畏湿红莲衣”[55]描绘了轻巧划动竹竿、害怕弄湿衣衫的曼妙女性。这一理想化的意象,也同样贯穿于绘画传统之中,明清时期以此为主题的作品亦十分常见。

图40 中国制西洋镜画片《庭苑图》 清中期(『どろ絵とガラス絵』,图版三五)

图41 中国制西洋镜画片《采莲图》 18世纪中晚期 纸本设色 26.7×40.5cm 神户市立博物馆藏(『「中国の洋風画」展:明末から清時代の絵画・版画・挿絵本』图版八五,269頁)

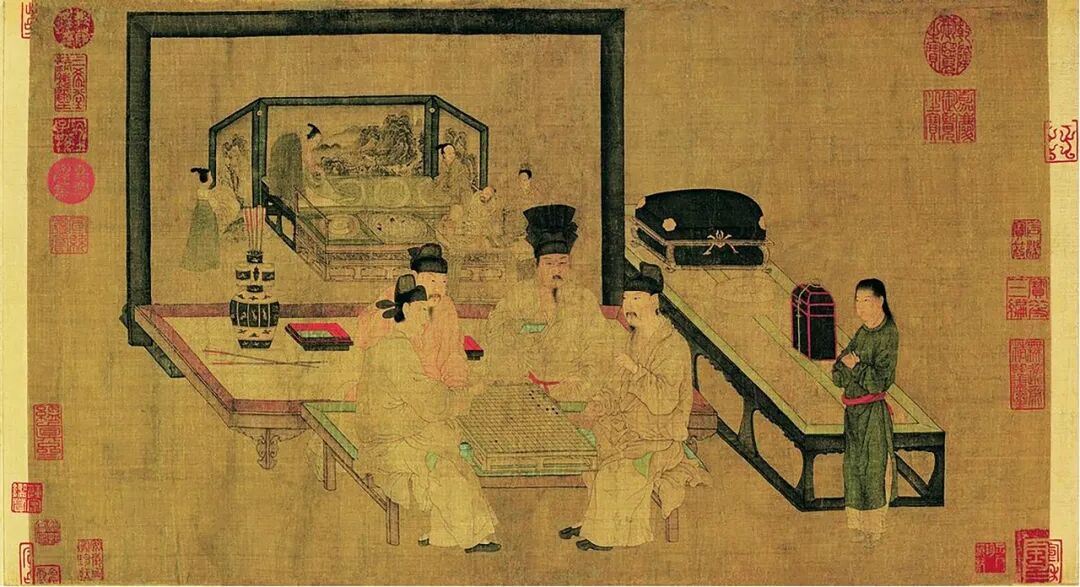

其次,与画屏传统中制造视幻的方式相似,多数西洋镜画片采用了层层深入的“穿透式”(see⁃through)构图,以激发诱人的、可触可感的想象[56]。具体来说,许多该时期的中国画片在画面深处、左右两侧,或这些位置的组合处开门或窗,并刻画门窗后的幽深空间(题图、图41),令观者的视线得以继续深入。这种构图在同时期的欧洲西洋镜画片中鲜少出现。但在中国绘画传统中,如巫鸿所指出的,画家常常以作为母题的屏风来实现层层深入的视幻效果。周文矩《重屏会棋图》(图42)便是开创这一先河的经典之作。这件作品原本是一架独立屏风上的画,而画面中四位下棋的男子背后又画了一架“重屏”,即画有屏风的屏风。画家以多重屏风——一个实体屏风和两个屏风图像——构建起一个鸟巢般深入的空间[57]。而在西洋镜画片中,这些多重屏风变成了多重门框或窗框,原本图像与媒介之间的张力消失了,取而代之的是连贯的透视空间,因此视幻的程度加深了。西洋镜画片《蘅芜院夜拟菊花题》(图43)的画面纵深处绘有三重门洞框界出的庭院长廊,画面左侧也有层层深入的多道门窗。有趣的是,画面右侧墙上又有一件挂屏,黑框中的画作制造出窗景般的视幻错觉。在这里,传统画屏式和西洋透视式两种视幻技法被运用于同一件作品中,制造出更为虚实难辨的视觉趣味。

图42 周文矩 重屏会棋图 五代 绢本设色 40.3×70.5cm 故宫博物院藏

图43 中国制西洋镜画片《蘅芜院夜拟菊花题》 清中期 木版手绘(《红楼梦版画集》,第67页)

在西洋镜这一新媒介中,画屏所创造的视幻传统得到了新的演绎,嫁接的成功源于西洋镜本质上与屏风相似,均为观者提供了心理安全的观看方式。屏风上的美人变为真人是中国文学常见的主题,其背后反映的是失去对观看对象控制的恐惧。因而,屏风的边框是必要的,它保证了画中内容被限制在一个封闭的空间内[58]。而西洋镜的视孔和透镜则确保了一种更加安全的观看,横亘于观者和画片之间的透镜使观者始终持有对观看对象的控制。那些配有木箱的西洋镜则提供了一种更为私密的窥视途径,这一点在该时期“秘戏”类春宫题材的画片中得以充分体现[59]。在明末清初,一种更早传入的西洋透镜仪器——望远镜,已引发了关于安全窥视的情色想象。李渔小说《夏宜楼》的第一回描绘了一个在透镜保护下的色情化采莲场景:男主角吉人通过望远镜在安全距离外目睹了莲池中脱去衣裳的侍女(图44)[60]。西洋镜画片中盛行的《采莲图》可以看作这一想象的延续。

图44 《夏宜楼》绣像 清初消闲居刻本

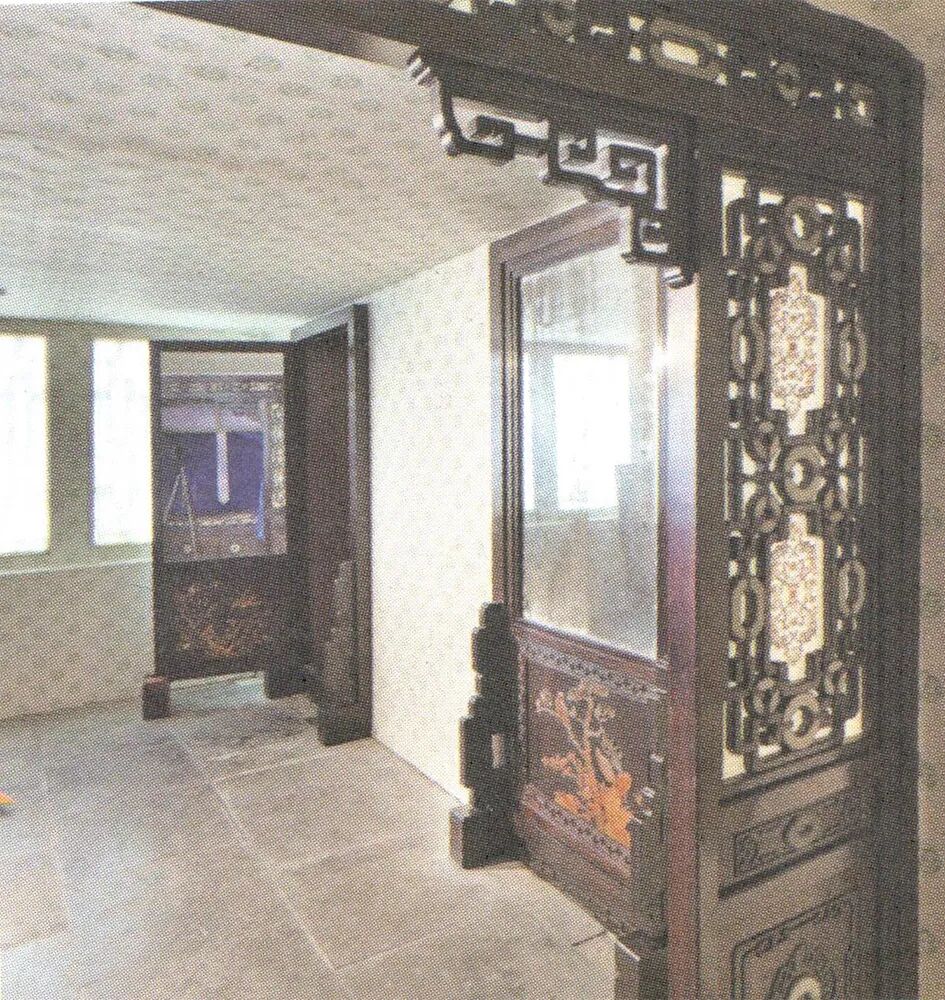

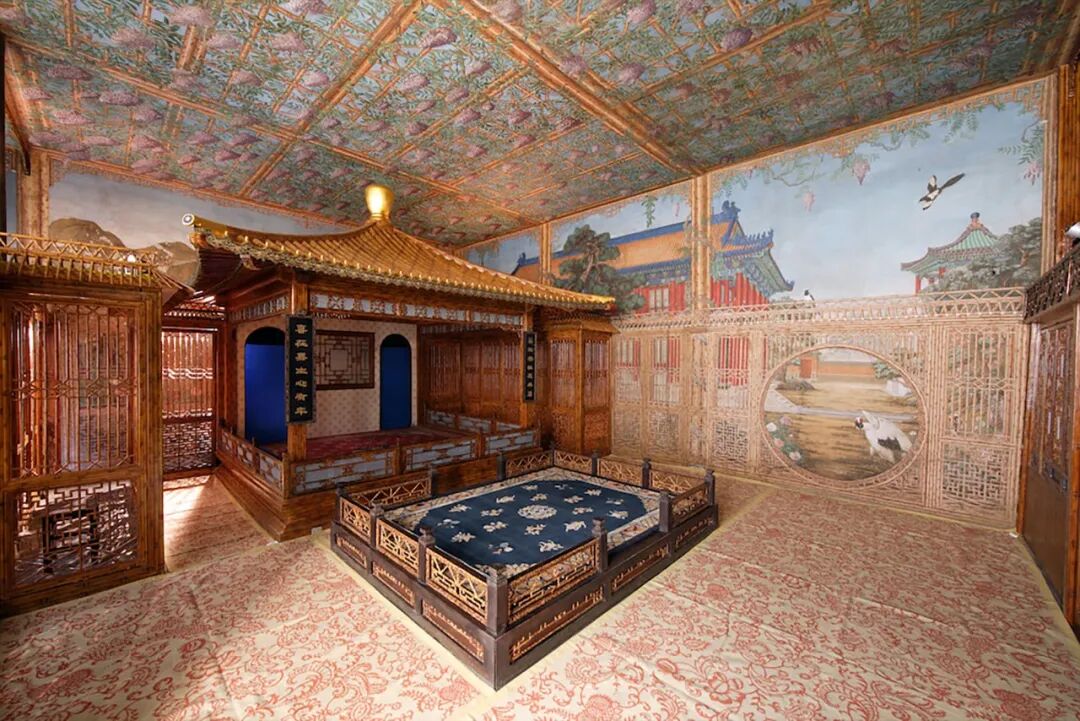

事实上,不只是西洋镜,其他媒材和技术在清代的传入也激发了本土幻视传统追求视觉欢愉的新发展。最为典型的是欧洲大玻璃镜在清宫廷的运用,康熙时期镜屏在中国宫廷的出现,便是例证之一。巫鸿认为镜屏深受画屏传统的启发,焦秉贞《对镜仕女图》(图45)中所绘镜屏与仕女屏风无异,但屏中不再是仕女画像,而是屏前女子的镜像[61]。此外,一些清宫项目利用大玻璃镜,制造了一种与西洋镜逻辑相似但更具雄心、更大规模的“幻”。倦勤斋的“镜内”剧场是对西洋镜式体验的一次彻底“空间化”。这座秘密剧场建于乾隆三十七年(1772),位于宁寿宫花园最北端的倦勤斋。要进入这个空间,须穿过一道看似壁镜的“镜门”(图46),再行几步,便进入一个乾隆的私人剧场(图47)。镜门与剧场的结合,旨在制造一种穿越镜子的奇幻体验[62]。这种设计和西洋镜的观看方式构成了绝妙的对比和超越:当观者透过西洋镜看《斋坛闹会图》(图21)的镜像时,宛如看到了《西厢记》的剧场演出。相比之下,观者在倦勤斋中不再仅仅是看到镜像,而是宛如走入镜内世界。剧场的壁面和天花板上都布置了带有错视效果的线法通景画,这令建筑自身与画作营造的虚幻世界在此共存交织,如镜内世界般虚实难辨。因此,镜门后的剧场尽管是一个真实的物理空间,却将人带入更具沉浸感的“幻”中。

图45 焦秉贞 对镜仕女图(局部) 18世纪 绢本水墨 22.6×49.8cm 波士顿美术馆藏

图46 开合状态下的倦勤斋镜屏暗门(《物·画·影:穿衣镜全球小史》,第131页)

图47 倦勤斋镜门后的戏台空间

(二)“因陀罗网”:镜中与镜外的交织

对清中期的多数观者来说,西洋镜所制造的“幻”或与纯粹的视觉愉悦有关,但部分文人阶层从中获得的体验则要复杂得多。正如商伟所指出的,他们借用根植于佛道思想的“魅影”类传统话语,例如“壶中天”“仙境”等语汇,将这一陌生的技术奇观纳入本土思想框架中加以消化[63]。与此同时,值得注意的是,一些西洋镜诗文所记录的,不仅仅是文人对镜中“幻”的理解和想象,还有当他们从幻象中抽离、重返现实之后,对镜外现实世界的全新体认。苏菲·沃尔普(Sophie Volpp)对17世纪中国戏剧文化的研究表明,最高级的观看者是那种能够同时做到沉浸与抽离,并在入戏与出戏的张力中获得最高审美体验的人[64]。清中期的文人延续了这种已成文化惯习的精英观看模式。正是在“出戏”这个从幻象中脱离的瞬间,他们才得以带着前所未有的感官经验,重新审视并辨析真幻的边界,从而将西洋镜转化为一件有力的哲学工具。

嘉庆、道光年间的沈维树在《西洋画诗》中描述了使用西洋镜观看画片的经验:“迫而观之何珑玲,虚涵远影云层层。镜中之楼如可登,镜外依然小楸枰。”[65]诗人先是凑近了西洋镜向里看,完全沉浸在它制造的立体幻象中,感叹璀璨的影像、层层叠叠的深度,乃至产生了“如可登”的身体错觉。随后,诗人从沉浸中抽离出来,回到现实,看到了依然在屋内摆放着的棋盘,由此形成镜中和镜外景观的反差对比。

如果说沈维树的诗文仅表达了一种关于镜中“幻”与镜外现实平行共存的意识,那么以下两首西洋镜诗则透露出更多关于现实的认识论层面的思考。北京官员张埙1776年的诗歌《西洋景》写道:

意大利亚国,天西大小洋。人心能假讬,物理本恢张。日月玻璃内,鱼龙芥子藏。儿童矜眼力,趁斗好时光。[66]

张埙将心神假托于西洋镜这个设备上,沉浸其中,发现太阳和月亮竟然都被收纳在这小小的玻璃透镜中。诗人认为,这印证了“芥子纳须弥”的古老佛学观念[67]。也就是说,诗人在叹服于幻象之时,也对现实本身有了更深的体认。人们对于尺寸、比例的认知往往受限于自身的经验和视角,对固有印象的执着容易使人忽视事物本质上的相对性。可以说,西洋镜在这里扮演了一个奇妙的转化角色:它将“芥子纳须弥”这样一个关于空间相对性的、需要通过思辨才能理解的超越性道理,以一种近乎可触可感的观看行为呈现出来。观众只须将眼睛凑近那一方小小的透镜,便能亲身体验到广阔天地被收纳于方寸之间的视觉奇迹,从而直观地“看见”那个原本抽象的哲理。

徐乾学《西洋镜箱六首》中的一首诗则更加直接地阐述了由西洋镜的“幻”所引发的对于现实的感悟:“乾坤万古一冰壶,水影天光总画图。今夜休疑双镜里,从来春色在虚无。”[68]徐乾学开篇以“冰壶”比喻乾坤,“画图”比喻水影和天光,表达对现实之“真”的反思,认为现实本质上就像画一样,并非坚固的实体。以此为铺垫,诗人接着劝读者不要再纠结于西洋镜的内容是真是假,因为从古到今,所有人们能感知到的“春色”本质上从来都是虚无的。诗人获得这样的体认,正是因为在西洋镜中看到了一个无可辩驳的逼真世界。尽管观者明知道它是“幻”,但却会产生其是否为“真”的疑惑。这种观看体验和技术事实强有力地证明了景象是可以被制造出来的。由此,诗人得以去质疑那个我们习以为常、却未予以审视的现实景象。如果最逼真的“春色”都可以被装在匣子里,那么我们眼前的春色,又何尝不是装在感官这个“匣子”里的景象呢?

上述诗中蕴含的感悟,揭示了清中期文人面对西洋镜时的独特心路。他们并未因这一技术奇观而发现全新的体认,而是在其中确证了一种源远流长的世界观。这种认为现象世界本质虚幻的观念,在中国思想传统中根基深厚。《华严经·觉林菩萨偈》中“譬如工画师,分布诸彩色。虚妄取异相,大种无差别”[69],便指出画家虽然绘出种种画像,然而画像不是实物,而是彩色颜料所构成的“虚妄相”。相似地,世间万物虽然有种种样貌,却跟画像没有差别,皆是由“大种”构成的“虚妄相”。在过去,这种理解更多依赖于哲学思辨或内在体验。而西洋镜的独特之处,在于它为这一抽象观念提供了有力的、外在的物质确证,《华严经》中所阐述的理论便有了可操作的技术演示:观看者得以亲手在作为“大种”的二维画片与作为“异相”的三维幻景之间来回切换,从而以无可辩驳的感官体验印证了现实之虚妄。

或许正是18世纪西洋镜、大玻璃镜等西洋光学媒介所带来的新技术性观视体验,为真幻与虚实这一经典问题提供了前所未有的想象资源,才在当时的文学创作中激发了对此古老母题的新一轮集中探讨。《红楼梦》第五十六回,贾宝玉在听说了江南甄家也有一位叫宝玉的公子后,倍感疑惑,回到房中梦见了甄宝玉的世界:

宝玉心中便又疑惑起来:若说必无,然亦似有;若说必有,又并无目睹。心中闷了,回至房中榻上默默盘算,不觉就忽忽的睡去,不觉竟到了一座花园之内。宝玉诧异道:“除了我们大观园,更又有这一个园子?”

正疑惑间,从那边来了几个女儿,都是丫鬟。宝玉又诧异道:“除了鸳鸯、袭人、平儿之外,也竟还有这一干人?”只见那些丫鬟笑道:“宝玉怎么跑到这里来了?”宝玉只当是说他自己,忙来陪笑说道:“因我偶步到此,不知是那位世交的花园,好姐姐们,带我逛逛。”众丫鬟都笑道:“原来不是咱家的宝玉。他生的倒也还干净,嘴儿也倒乖觉。”宝玉听了,忙道:“姐姐们,这里也更还有个宝玉?”

……

宝玉听说,心下也便吃惊。只见榻上少年说道:“我听见老太太说,长安都中也有个宝玉,和我一样的性情,我只不信。我才作了一个梦,竟梦中到了都中一个花园子里头,遇见几个姐姐,都叫我臭小厮,不理我。好容易找到他房里头,偏他睡觉,空有皮囊,真性不知那去了。”宝玉听说,忙说道:我因找宝玉来到这里。原来你就是宝玉?”榻上的忙下来拉住:“原来你就是宝玉?这可不是梦里了。”宝玉道:“这如何是梦?真而又真了。”一语未了,只见人来说:“老爷叫宝玉。”唬得二人皆慌了。一个宝玉就走,一个宝玉便忙叫:“宝玉快回来,快回来!”[70]

在贾宝玉的梦境中,甄宝玉同样做了一个梦,梦见了贾宝玉。梦境和现实的关系在梦境中发生了颠倒,何是梦境、何是现实已难以分辨。贾宝玉的梦如同诗人在西洋镜中所见的“幻”——一个与自己的世界极为相近的平行时空。这个逼真的“幻”既难以证实现实的真,也无法揭示现实的假,而是模糊了真与假,打破了二者的二元对立。如同第一回贾宝玉梦游太虚幻境时看到的那副对联:“假作真时真亦假,无为有处有还无。”[71]有趣的是,乾隆皇帝在《镜喻》中,讨论了玻璃镜和玻璃窗两种新兴的光学媒介,当他谈到玻璃窗如何意外投射了窗外景物的影像而创造了奇特的“幻”时,发出过与上述对联十分相似的感叹:“曰幻幻既否,曰真真又非。”[72]

这种从西洋镜及其他西洋光学媒介之“幻”中获得的关于镜外现实的体认,与17至18世纪的欧洲人——无论是在反宗教改革运动还是启蒙运动的背景下——从“幻”中获得的认知,形成了鲜明的对比。在反宗教改革的背景下,耶稣会利用巴洛克式幻术,旨在以一个超验的、神圣的“真”,去压倒并取代世俗的、充满谬误的“假”,从而将观众引向唯一的、更高的精神领域。在这里,“幻”与现实是对立的,“幻”是通往唯一真理的工具。与之不同,在启蒙运动的背景下,欧洲的西洋镜地志景观之“幻”与现实呈现为一种索引性的对应关系,因此并不存在真假对立。然而,观众对后者的观看同样旨在获得对“真”的把握。因为这里镜中“幻”的功能在于过滤与澄清现实,剔除复杂而混乱的感官信息干扰,呈现一个更为透明、更易理解的第二现实,后者也被认为是更“真”的现实。这两种欧洲不同传统中的观看之道,对于“幻”的运用目的虽有不同,但最终都服务于对外在之“真”的追求。

不同于欧洲观者对“真”的追求,清中期西洋镜中的“幻”与镜外的现实之关系,既非旨在以“真”取代“假”,也非为了更好地把握现实之“真”。它们所呈现的,是两个本质平等、互为镜像的平行世界。这里,镜中之“幻”与镜外现实的关系,更接近于《华严经》中所描绘的“因陀罗网”[73]:重重交叠、互不妨碍,没有一个世界比另一个更“真实”,二者都看似实在,但本质上皆空无自性。

因此,在清代部分文人的观看体验中,西洋镜的“幻”导向了与欧洲几乎相反的哲学终点。它非但没有强化主客二元对立,反而以其无可辩驳的技术性幻象,消解了现实与虚构的边界。这种边界的消解,从根本上动摇了观看主体与外部世界之间的稳定关系。当作为“真实”基准的外部世界,其地位本身都变得可疑时,观看者便失去了那个赖以确认自我的稳固立足点。当欧洲的观看者在世界图像中塑造并确认了一个理性的、与世界相对的自我时,清代的文人观看者却在一个酷似现实的平行时空中,获得了一个向内审视的契机,并最终走向了对物我之别、乃至自我存在本身的勘破与悬置。

结语

在前电影时代,西洋镜在欧亚大陆掀起了一股技术化观视的热潮。它所提供的立体视幻效果,无论对于欧洲观者还是中国观者而言,都是一种全新的感官经验。然而,本文的研究揭示出,同一技术在遭遇不同文化传统时,可以被赋予截然不同的意义。尽管西洋镜以同样的技术产生立体幻视,但对于“幻”的不同理解和期待,使得18世纪中后期的欧洲和中国发展出不同的画片内容和视幻体验。在启蒙运动的背景下,以欧洲无木箱左格拉镜及地志景观画片为代表的观看行为和经验,可以被视为海德格尔所描述的“世界图像时代”的一次具体实践和隐喻。这里,镜中之“幻”是一个被过滤后的世界,一个更为透明、可理解和可研究的第二现实,它取代了镜外的现实,成为人们理解和认识世界的渠道。

但对该时期的中国人而言,清中期西洋镜中的“幻”从未与现实建立起索引性的关系,它与现实更像是两个彼此相似但不重合的平行世界。在清中期的多数人看来,西洋镜所制造的“幻”主要关乎视觉欢愉,是本土幻视传统在新技术条件下的延续和激发。然而,在文人阶层中,这个由技术生成的、逼真的平行时空,却不止于提供视觉趣味,更成为了一件有力的哲学工具。它并未催生全新的思想,却以无可辩驳的感官体验,为一种源自本土的、关于真幻非二元性的世界观提供了物质确证。

最终,西洋镜这一技术产物,如同一个棱镜,折射出两种观看之道与现代主体建构的不同路径。当欧洲的观看者在镜中之“幻”里,学习并确认了如何成为一个能够把握世界的理性自我时,同时期的清代文人,却恰恰通过对这个技术幻象的沉浸与抽离,体悟到了现象世界的虚无,并最终走向了对“自我”的消解。因此,清代西洋镜的观看经验,不仅为我们理解前现代视觉文化提供了新的材料,更重要的是,它还为反思那个看似普世的、以主客二元对立为基础的现代性方案,提供了一个来自东方的另类镜像。