建构主义视角下展览教育互动装置设计研究——以不列颠博物馆“罗马军团:戎马生涯”展为例

导读:展览是博物馆教育职能的重要实现渠道之一,建构主义教育理论在博物馆教育活动中运用广泛,但在展览设计中应用较少。本文以不列颠博物馆举办的“罗马军团:戎马生涯”展的教育互动装置为研究对象,从建构主义的视角分析其设计特点和教育价值。研究发现,展览教育互动装置在信息传达和启发学习方面发挥着重要的作用。基于建构主义视角设计展览教育互动装置,可通过营造真实体验情境、选取典型人物、打造趣味形象等方式,引导观众在互动和体验中建构知识,从而实现博物馆展览和教育深度融合。

博物馆教育功能持续拓展,如何通过参与式展览设计提升观众学习效果,已成为行业实践重要议题。在此背景下,强调学习者主体性与知识建构过程的建构主义理论,为展览设计提供了全新视角。目前,以发挥博物馆教育职能为导向,基于该理论设计参与式展览的案例较少,但随着对博物馆教育职能的再认识,二者或成博物馆教育新实践方向。

建构主义理论由让・威廉・皮亚杰(Jean William Piaget)提出,本质为哲学理论,因核心要素与教育紧密相关,后被引入教育学领域并产生深远影响。与传统教学模式不同,其强调学习者在学习中的主动参与和个性化体验,认为学习并非单纯信息传递,而是个体依托已有经验加工、重组新信息的过程。该理论认为,知识并非依赖教师传授,而是由学习者自主建构,需以先验知识为基础,通过同化与顺应完成这一过程。

建构主义学习环境包含情境、协作、会话、意义建构四大核心要素。以此为基础的展览常呈现多元观点,为观众提供知识构建与解释验证的机会,具体特征包括多切入点、无固定路径与起止点;提供丰富主动学习模式;呈现系列观点;助力观众通过生活化活动和体验与物体(和想法)建立联系;为学生提供实验、推测与得出结论的经验和材料。

作为教育学重要理论,建构主义已广泛应用于博物馆教育活动策划与研究,如馆校合作活动设计、常规课程开发,但基于该理论研究展览的成果较少,且多围绕基本框架展开。近三年,随着博物馆教育职能的再强调与再认识,建构主义逐渐深入博物馆更多维度,如设计教育类文创。展览作为教育职能发挥的关键环节,需通过再认识该理论提升教育功效。

不列颠博物馆(又称大英博物馆)“罗马军团:戎马生涯”展(以下简称“罗马军团展”),以参与式设计践行建构主义理念,为观众提供多元理解与参与方式,具备案例分析价值。下文将以该展览为对象,通过分析其互动设施、视觉呈现、探索单等设置,从建构主义视角解读展览教育价值,厘清理论实践方式,助力博物馆从业者重新认知建构主义的价值与呈现形式。

“罗马军团:戎马生涯”

展览框架与合作概况

“罗马军团展”围绕古罗马帝国罗马军团展开,未采用权力变迁的宏观叙事,而是以普通士兵戎马生涯呈现其真实生活:从入伍、征战、要塞驻军到退役。展览兼具广阔视野与个体叙事,既将观众带入帝国背景,也展示士兵克劳狄乌斯・特伦蒂亚努斯(Claudius Terentianus)的服役经历,以及普通士兵与随行妇孺、奴隶的日常生活。

展览包含“征兵”、“军衔和责任”、“战斗着装”、“营地和战役”四个单元。第一单元“征兵”介绍罗马军队招募新兵背景和条件;第二单元“军衔和责任”探讨士兵职业发展;第三单元“战斗着装”展示装备与维护;第四单元“营地和战役”描述士兵在营地和战场的生活。

此外,不列颠博物馆邀请儿童历史喜剧丛书《可怕的历史》作者泰瑞・狄利(Terry Deary)共创,其同名改编剧兼具趣味与科普,受各年龄段观众喜爱。展览以克劳狄乌斯・特伦蒂亚努斯生平为线索,引入书中老鼠漫画形象与“考考你的老师”互动题,转化为互动展板与体验设施。观众可在漫画鼠引导下,以普通士兵视角参与军团重大事件,体验士兵职业生涯,深入了解其政治、历史与文化背景。

建构主义视角下展览教育

互动装置的设计框架

建构主义之于博物馆教育的价值,在于其与博物馆非正式、自愿学习性质相契合。中国教育政策从“双基”到“三维目标”再到“核心素养”的转变,也反映出学习者对学习环境的更高要求。21世纪博物馆的重点已从单纯保护文物、传授知识,转向以参观者体验为中心,强调互动式、实践性学习,让观众主动建构知识体系。以教育为职能的博物馆,不仅需在教育活动中满足公众学习需求,更应通过展览互动装置设计,促进观众意义生成。

建构主义强调个体主动学习对知识建构的重要性。为实现这一目标,展览可通过多样化阐释、提出开放性问题弱化策展权威,为观众创造利于知识建构的环境。“罗马军团展”以建构主义理论为核心,通过互动体验式、情境辅助式、开放探索式、发现引导式四位一体的参与方式,推动观众自主理解与知识建构。

(一)互动体验式参与

“征兵”板块中,观众可通过身高检测仪体验罗马士兵遴选过程。装置模拟真实测量场景,标注不同身高刻度,黄色线条172厘米代表“入选”,240厘米为最高罗马人身高,观众可依测量结果判断是否符合标准。重量体验区中,观众拉动连接沙袋的牵引绳,感受27公斤——即罗马士兵作战背包的重量(图1)。通过实操,观众既能了解装备重量,也能体会选拔中的体能考验。

图1 身高检测仪与重量体验区

建构主义强调学习需学习者积极参与,建构主义展览要求学习者用双手与头脑和世界互动,通过操作深化理解。相较于文字、图像或数字化资源,操作实物能提供更直观具象的学习体验,学习者可通过多感官获取信息,在互动中逐步掌握知识。“罗马军团展”的身高测量器、重量体验区等装置,让观众从旁观者转变为积极参与者,在实践中形成对罗马士兵选拔的认知。这些装置不仅是知识传递媒介,更是引导自主探究的手段,助力观众深化历史理解。

(二)情境辅助式参与

“罗马军团展”借助视觉教育互动装置诠释文物,通过营造特定情境增强观众体验,激发积极情感反馈。展板上幽默的视觉设计,帮助观众快速掌握文物知识要点。对于美学价值不突出或历史重要性不确定的展品,置于具体情境中既能赋予其生命力、提升可解读性,也能促进展品与观众的连接,推动主动学习。

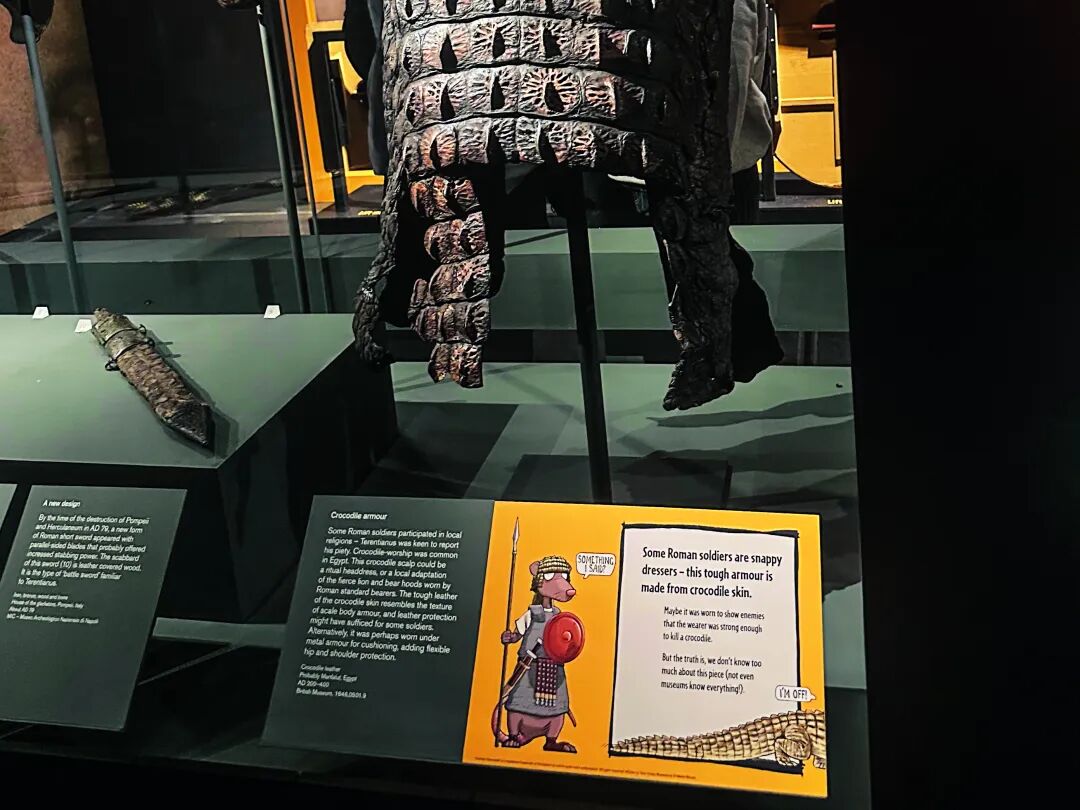

展览设置老鼠穿戴盔甲的拟人形象、鳄鱼爬行的动态形象,让观众在趣味情境中了解盔甲效果与材质(图2)。展览说明牌不仅形象化呈现史实,还提供可供推测的内容,促使观众从不同角度解读文物,成为积极学习者。此外,展览通过人体比例尺营造真实情境,直观呈现文物与人类身高的比例,帮助观众理解展品实际尺寸及应用场景(图3)。实物的真实性与辅助展具的趣味性互补,打造严谨且有趣的学习环境,让观众以开放心态接受新知识,在好奇中提升注意力、获得愉悦感。

图2 “铠甲”配套视觉展板

图3 “长笛”配套视觉展板

(三)开放探索式参与

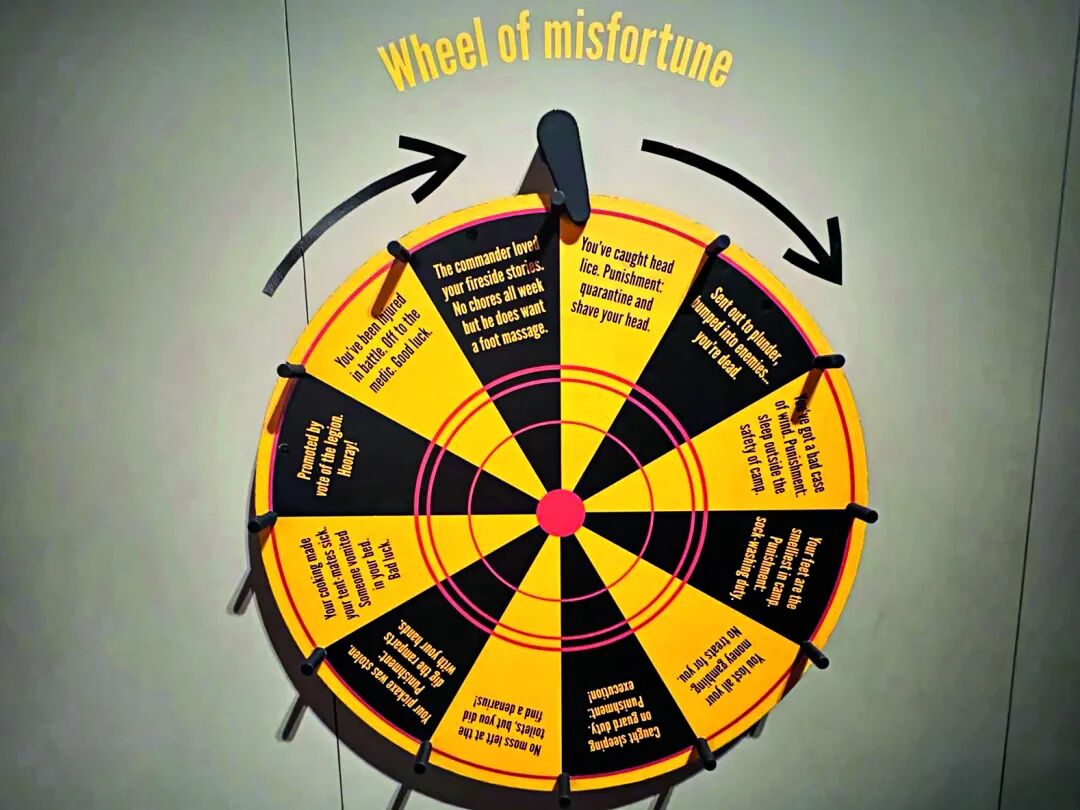

展览在互动装置设计中融入开放性问题与探索任务,鼓励观众自主探究。“不幸的转轮”互动装置展示士兵入伍后可能遭遇的不幸事件(图4)。罗马军团士兵需承受长途跋涉之苦,还需承担脏活累活,军旅生活充满未知。观众转动转轮,可随机获得“值班放哨睡着被处决”“赌博输光钱”等倒霉事,从个体视角体验普通士兵生活,感受其军旅艰辛与平凡趣事,代入士兵身份从多维度理解军团生活。

图4 “不幸的转轮”互动装置

“营地和战役”板块设有感官互动装置,观众可将手伸入四个带黑色盖子的恐怖箱,体验野外扎营时可能触摸、闻到、看到的物体(图5)。未知的黑色箱子能激发观众好奇心与探索欲。建构主义理论提出,积极的学习环境需为学习者提供操控、探索与实验的机会,博物馆需打造开放环境促成观众自主发现。开放式互动装置为观众提供更多选择,观众可选择性体验野外扎营生活,结合自身观展经验形成个性化认知。

图5 “野外扎营”体验装置

(四)发现引导式参与

学习并非被动接收知识,而是学习者主动参与、借助感官建构意义的过程。博物馆教育中,参观者需通过观察、触摸、聆听等方式积极参与,将新信息融入已有认知框架。探索单结合“罗马军团展”内容,为观众提供深入探究与思考的机会,以发现引导的方式,鼓励观众主动观察、发现重点文物,并通过想象与讨论激发进一步思考。

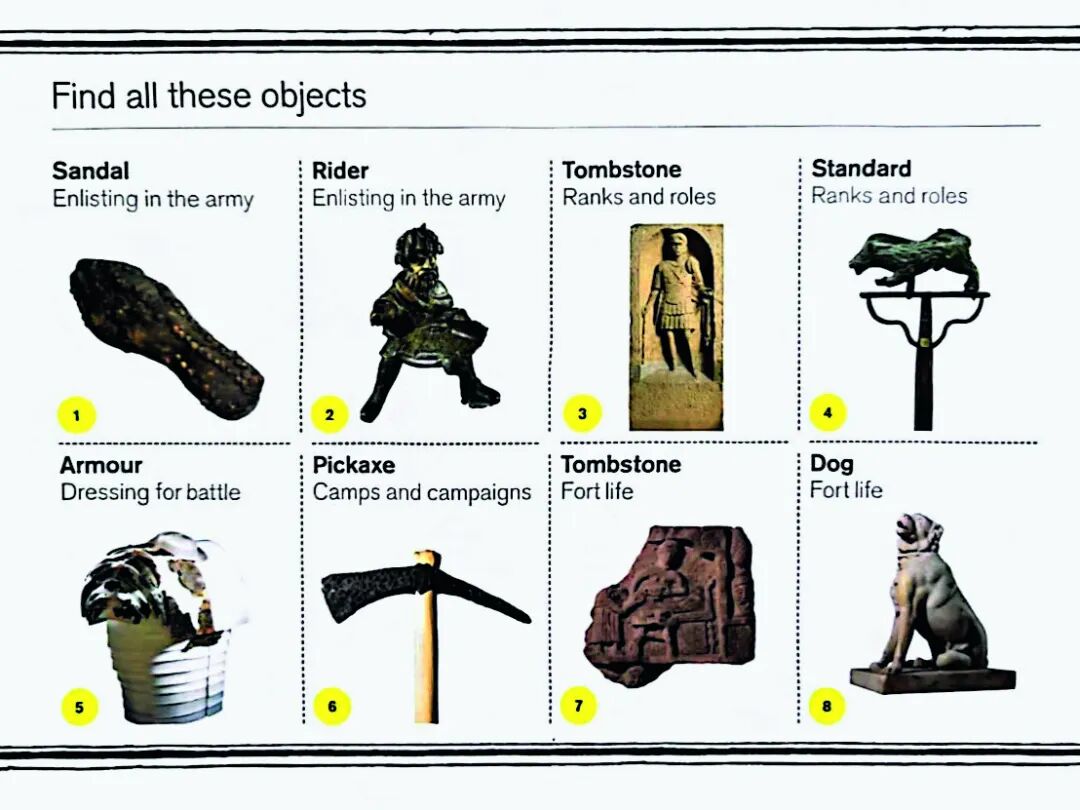

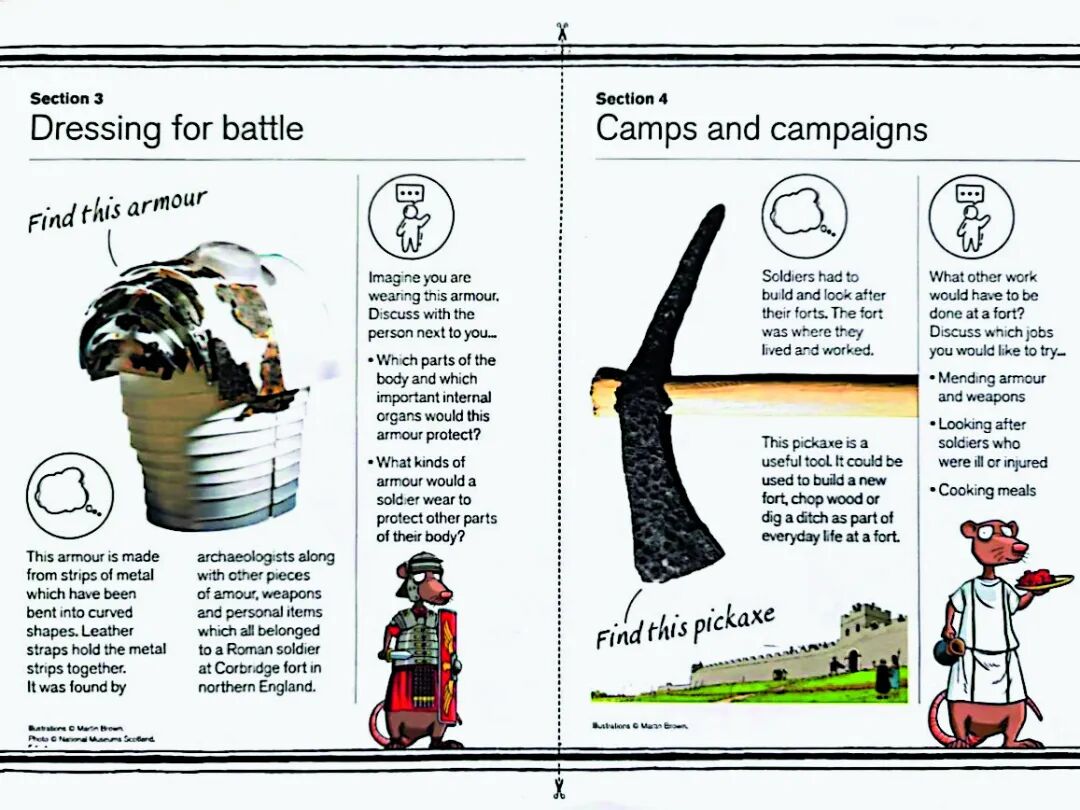

在整体展览板块,探索单设置“找寻这些物品”板块,陈列骑手雕像、墓碑、头盔等关键文物图片及单元定位,帮助观众识别重点文物,引导其有意识地观察(图6)。在具体单元板块,探索单设置针对性问题引导想象与讨论,不同先验经验会带来不同理解方向。例如“战斗着装”板块(图7)展示金属条盔甲,附出土信息与所属人物介绍,观众需想象穿着盔甲的场景,通过与同伴讨论,明确盔甲保护的身体部位及士兵需补充的防护装备;“营地和战役”板块(图7)呈现镐斧照片及士兵多样化工作内容(修建堡垒、照顾伤病士兵、烹饪),观众需反复观察镐斧,想象士兵在堡垒中的生活,而士兵日常工作的补充介绍,能激发观众对其他文物的探究兴趣,深化对士兵营地职责的理解。

图6 探索单“寻找这些物品”板块

图7 探索单“战斗着装”“营地和战役”板块

建构主义视角下展览教育

互动装置的实践策略

若藏品是博物馆的心脏,教育便是博物馆的灵魂。正如乔治・海因在《学在博物馆》中对建构主义展览的阐释,“罗马军团展”通过互动体验、情境辅助、开放探索、发现引导四类互动装置,为观众提供建构知识与验证结论的机会。这些装置为观众提供多样化主动学习模式与无固定路径的切入点,使其能通过生活经验连接展品,从多视角解读展品,实现个性化理解,与乔治・海因描述的建构主义展览特征一致。

“罗马军团展”在一定程度上可视为建构主义理论在博物馆互动装置中的实践,虽各类装置未严格按理论设计,但均体现建构主义理念。下文将从结构策略、环节设计、呈现方法三方面,反思博物馆如何立足建构主义优化展览互动装置设计,供其他展览策划者参考。

(一)结构策略:配备多样互动设施,打造展教双主线

建构主义与探索式教育理论不同,后者认为知识客观存在,前者则强调知识由学习者自主建构。建构主义“早期学习模型”(ELM)提出,探索、体验、建立概念、想象、创造是知识建构的关键要素。博物馆基于建构主义设计展览时,需从结构策略出发,通过配备多样互动设施,打造展教双主线,为观众提供协作与对话机会。例如设置可观看的互动展板、可触摸的互动展品、可参与的互动设施,让观众在体验中自主建构知识。“罗马军团展”中,观众既可通过具象化展板、拟人化角色与展品对话,佩戴仿真盔甲体验士兵作战装备,也能通过游戏参与普通士兵的生活选择。

建构主义展览致力于为观众提供广泛学习模式,为自主学习创造自由选择空间。尽管直接改变展览叙事与呈现方式存在挑战,但博物馆可将建构主义融入展览辅助设施,通过展教双主线设计,增加教育视角、提升观众参与感。观众既可跟随文字介绍与文物陈列,了解罗马军团重大事件,也能跟随普通士兵克劳狄乌斯・特伦蒂亚努斯的老鼠形象探索,从个体经历感受军团日常生活。在展教双主线下,观众可通过四类互动装置,深入展览整体与细节,结合自身感受实现知识建构。

(二)环节设计:营造真实情境,开展基于实物的学习

建构主义要求教育者提供丰富且有回报的学习环境,促成观众有意义的学习。博物馆需营造真实情境,让观众通过关联生活经历的体验,激活并建构认知。“罗马军团展”将环节设计与真实情境紧密结合,观众在四类互动装置的情境体验中,逐步实现经验重组与知识更新。博物馆基于建构主义策划展览时,需关注与观众生活相关的事件或物品(如典型人物的军旅生活或成长经历),以此创设体验情境。在先验知识与真实情境的交互中,观众既能获得历史生活的真实感受、洞察背后的历史文化,也能实现知识更新与建构。

实物的核心潜力在于重读的无限可能性,意义与解释的不断重写,让观众能创造自身意义、找到相关性与重要性。为使参与者在互动体验与开放探索中实现学习效果最大化,博物馆需在深入研究实物的基础上,充分发掘藏品的物质信息、比较信息、文化信息与价值信息,提供多维度理解视角,同时强调物的真实化、对话的真实感与结果的真实性。具体而言,可通过制作复制品让观众感受文物的形状、重量、构造;通过角色的提问或对话,将观众带入情境。博物馆在实物开发中,需立足真实情境,注重体验结果的真实性与随机性,减少固定唯一答案的选项。真实情境与实物开发的结合,从环节设计维度提升了知识建构的有效性。

(三)呈现方法:提炼典型的角色,形象化、趣味化呈现

建构主义认为知识建构与个体先验知识密切相关,角色扮演游戏为参与者提供扮演他人角色的机会,有助于理解他人、解决矛盾。为促进教育互动装置与原有展览陈列的融合,博物馆需关注呈现方法对教育效果的影响。基于建构主义设计展览时,可选取典型人物形象进行生动化设计,通过互动装置与辅助展具展现其经历或故事。例如“罗马军团展”通过普通士兵克劳狄乌斯・特伦蒂亚努斯从入伍到退役的过程与重大事件,为观众提供认识罗马军团的新视角。这一形象是千万普通士兵生活的缩影,能折射军旅生活各维度,且士兵职业在罗马与当今的真实性,让观众可基于自身经验更新认知,从普通士兵视角深入理解军团及背后的历史文化。

展览中的史料文字往往枯燥繁杂,易降低观众参与度,而历史漫画在保留基础信息的同时,能提供生动直观的呈现方式,增加展览对话感。在博物馆自由学习体验中,需提供满足观众期待或激发兴趣的展品,推动自主学习。博物馆可通过形象化、趣味化设计,降低观众心理防线,在轻松氛围中激发观众对展品的兴趣。例如“罗马军团展”引入小老鼠趣味形象,结合普通士兵生活进行故事化呈现。研究表明,情感内容与学习能力呈正相关,普通士兵的个体视角有助于观众结合自身理解罗马军团,小老鼠的形象化与对话感设计则能激发兴趣,提升学习体验。

结构策略—环节设计—呈现方法的结构有助于理解如何从具体切入点实现建构主义展览设计。这一过程中,博物馆需重点关注实物基础与建构主义要素(情境、协作、会话、意义建构)两大核心问题。需明确基于物的学习理念,通过藏品信息开发引导观众思考与自主学习;在此基础上回应建构主义核心要素:情境构建方面,营造探索发现环境,让观众在特定历史文化背景中开展有意义学习;协作与对话方面,提供互动交流平台,促进人、物、环境间的对话;意义建构方面,为公众提供新信息与已有知识结构连接(同化或顺应)的机会,实现知识的有效迁移,以及展览和教育的有机融合。