奚凯 | 福建平和城隍庙壁画《地狱变相图》的图像隐喻

福建平和城隍庙壁画《地狱变相图》的图像隐喻

文 ˉ 奚 凯

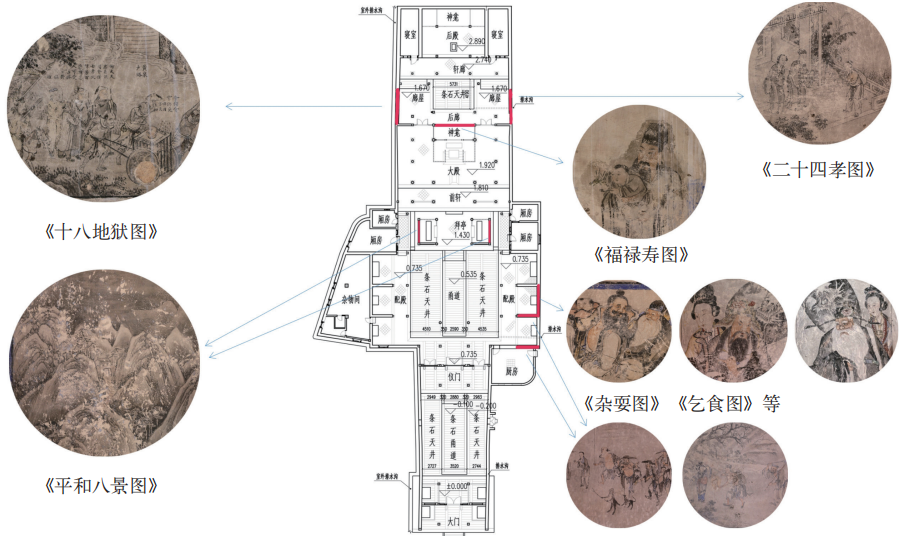

福建平和城隍庙始建于明正德十四年(1519),为三进式院落建筑结构。寝殿回廊内东、西、南壁分别绘有《二十四孝图》《地狱变相图》《福禄寿图》三铺壁画,体现出一定的艺术水平。长期以来,平和城隍庙壁画的艺术价值及其所表达出的特定政治隐喻,都没有引起学界足够的重视。抛开艺术价值,仅就社会政治隐喻的视角来看,它们就包含着极为丰富的思想内涵,折射出明末清初复杂的政治博弈。从《地狱变相图》(图1)所处的壁画空间布局看,三铺壁画与坐北朝南的城隍庙神像共同构成了以“神像—祥瑞图”为轴心,以“劝善图—诫恶图”为侧翼的教化空间(图2),体现了清代官方通过城隍庙向基层社会贯彻国家意识形态的意图。但值得注意的是,位于西壁的《地狱变相图》却隐晦地传达出具有对抗意味的政治意涵。该图场景宏大,铺陈周密有致,造型生动,展现了冥界审判、十八层地狱的惨烈图景。其中,人物形象大致分为鬼官与亡灵两大群体,衣冠形制具有显著的汉、满之别。鬼官与亡灵明确而显著的衣冠形制差异表明,设计者似乎有意借此传达“崇汉抑满”“扬明贬清”的民族认同和政治立场。结合赞助人情况、时代背景以及城隍信仰,考察《地狱变相图》图像的政治意涵,对于了解明末清初闽南地区城隍信仰形态的历史演变具有重要意义。

图1ˉ福建平和城隍庙《地狱变相图》壁画,水墨设色,143cm×341cm

图2ˉ平和城隍庙壁画空间分布

一、显著的形象反差及其政治隐喻

《地狱变相图》中的鬼官皆身穿汉族王朝服饰。其中,判官服饰为明代形制,而接受审判的亡者皆身穿清朝服饰。巨大的服饰形制差异流露出明显的褒贬意味,似乎是刻意为之,某种程度折射出壁画设计者“崇汉抑满”“扬明贬清”的民族认同和政治立场。

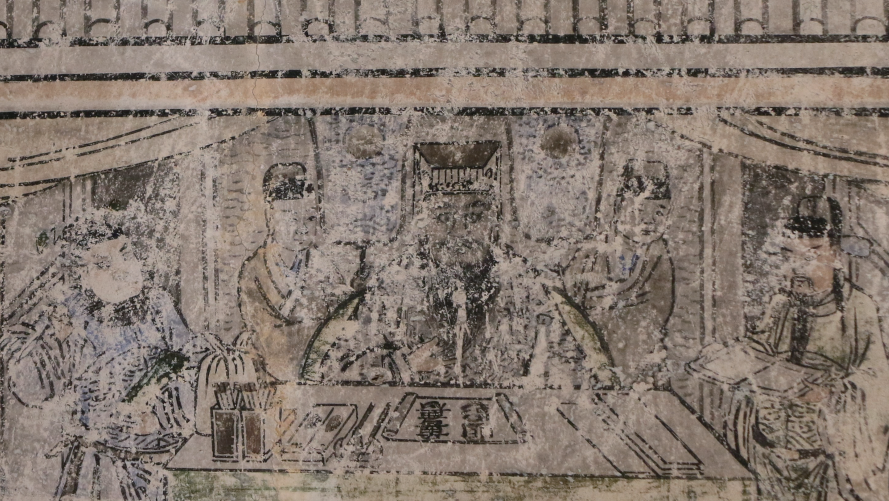

《地狱变相图》中的阎罗王身着中原形制的冕服,判官群体的服饰形制则具有典型的明代特征(图3、图4)。冕服制度起源于周朝,最初有六种形制,为大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕,希冕,玄冕,合称“六冕”。随着朝代更替,冕服制度不断发生变易,但基本形制得到多数汉族王朝的沿用。有学者研究指出,明代是冕服制度发展的顶峰时期,朱元璋力图废除胡制,以“复汉官之威仪”,恢复汉族冕服制度是其一项重要举措,并对冕服种类、使用范围以及结构尺寸和纹章布局作了调整。其中,朱氏废除了五冕中的四种冕服,仅保留“衮冕”一种形式。至清代,延续上千年的冕服制度正式遭到废止。《地狱变相图》中的阎罗王身穿的帝王冕服,尽管与明代保留的“衮冕”形制有些出入,但仍能轻易看出同清朝法定样式之间的巨大差异。

图3ˉ《地狱变相图》阎王与判官形象

图4ˉ《地狱变相图》城隍神等官僚形象

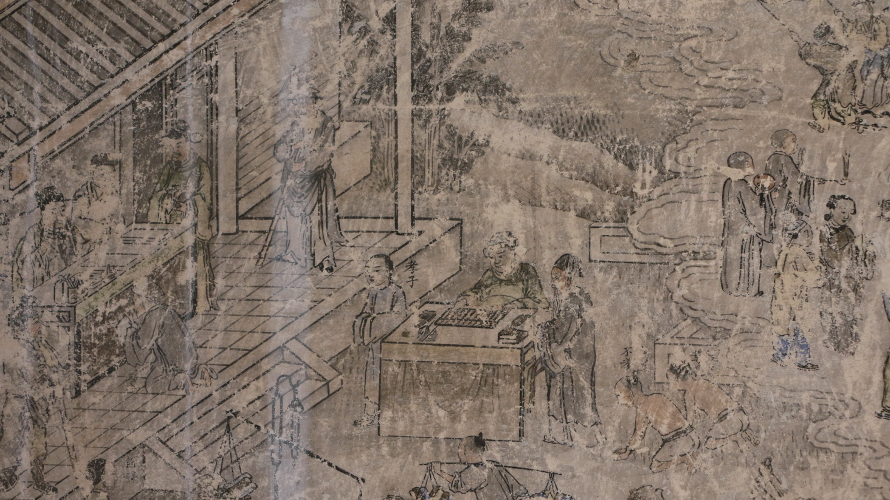

而与阎罗王相比,判官穿戴的圆领官服、乌纱帽以及胸前的“补子”则具有较为显著的明代特征。清初叶梦珠《阅世编》记载:“前朝职官公服,则乌纱帽,圆领袍,腰带,皂靴。纱帽前低后高,两旁各插一翅,通体皆圆,其内施网巾以束发,则无分贵贱,公私之服皆然。”[1]乌纱帽由唐代的幞头演变而来,至明代发展成熟,成为官员身份的标志。乌纱帽的结构由“前屋”“后山”两部分组成,造型前低后高。研究表明,明代乌纱帽经历三个阶段的形制演变。第一阶段为洪武时期,前后山皆低矮,呈柔和的半圆形,帽翅呈细窄椭圆形;第二阶段为明中叶以后,其整体变高,帽体由圆变方,帽翅也由细窄椭圆形变为圆角方形,且嘉靖时期的帽翅形状随官阶大小作出相应改变;第三阶段为天启至崇祯时期,乌纱帽一度回到明初形制。[2]《地狱变相图》中的判官皆头戴圆矮乌纱帽,据此推断,其形制可能延续自明末。判官胸前的“补子”图案亦极具标识性。《大明会典》记载:“常服……凡文武官常朝视事,以乌纱帽、团领衫、束带为公服。一品玉带,二品花犀带,三品金钑花带……二十六年定,公侯驸马伯,麒麟白泽。文官一品二品,仙鹤锦鸡。三品四品,孔雀云雁。五品,白鹇。六品七品,鹭鸶㶉鶒。八品九品,黄鹂鹌鹑练鹊。”[3]明沈德符在《万历野获编》中说道:“文臣章服,各以禽鸟定品级,此本朝独创。”[4]尽管图像漶漫,我们仍可以据此辨认出阎罗王左手侧身着绿衣者为文判官,右手侧身着青衣者为武判官。

有意思的是,接受审判的亡者几乎被悉数描绘成清人的形象(图5、图6),我们能够从清朝特有的官服、男女长衫等服饰特征明确地得出这一结论。图中的一些男性官员身穿清朝流行的对襟官服,头戴喇叭式凉帽,即使被剥光衣物者,脑后也垂有极具标识性的清朝发辫;女性形象多身着满族妇女常穿的长袍,衣领为“厂”字领等,此不赘述。

图5ˉ《地狱变相图》受罚亡灵形象

图6ˉ《地狱变相图》往生亡灵形象

如果考虑《地狱变相图》的观众是庶民百姓,我们也许能够针对亡者的清朝装束作出解释,设计者通过将现实的人物形象绘进《地狱变相图》中,并搭配对应的榜文,引导观众知敬畏、明善恶,从而构建一个面向庶民大众、贯穿“冥界”与“现实”、富于说教意义的叙事空间。但如果将官僚的装束纳入考量,这一解释则略显单薄。画家为何只针对亡灵群体进行现实性描绘,而官僚群体却身着前朝服饰?放眼画史中地狱题材的绘画作品,这种情况似乎并不多见。

由此推断,官僚与亡灵两大群体可能分别隐喻朱明与清政府两大政权,在《地狱变相图》中,它们构成了审判与被审判的关系。这无疑将我们导向一种假设,即《地狱变相图》的设计者可能意欲借此隐晦地表明对汉族与朱明王朝的政治认同。对此,我们必须结合对该画的赞助人、创作时间、创作背景等问题的考察,给予更为翔实的考证。

二、赞助人陈金声及其政治倾向

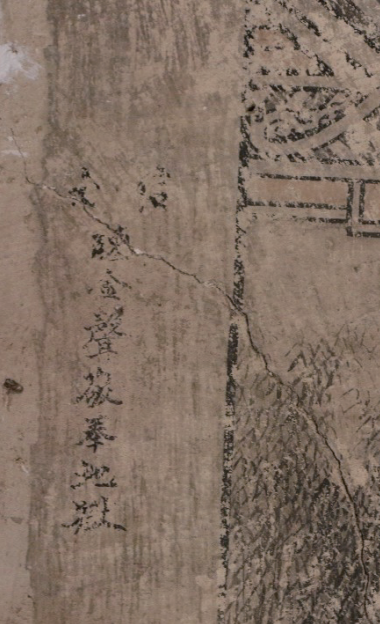

幸运的是,《地狱变相图》左侧上方画框外保留了一则墨书题记:“信士陈金声敬奉地狱。”(图7)根据用笔特征能够轻易辨认,题记与画中的榜题文字显然非一人所写。题记的措辞方式亦表明,这位名叫陈金声的信士应是该壁画的赞助人,而非画家。赞助人的意志对一幅绘画作品最终面貌的影响是不容忽视的,《地狱变相图》一反常态的图像配置与赞助人之间一定存在某种关联。但是,问题在于陈金声到底是何人,他拥有何种社会身份和政治倾向,以至于他要捐资制作这样一幅耐人寻味的壁画。

图7ˉ《地狱变相图》赞助人墨题

检索方志发现,明末至清代,福建地区至少有五位名叫陈金声的人士。他们或为知识分子,或身负公职。因此,我们需要对这几位同名人士加以辨析。

1.在清朝的邵武、漳浦、政和三县,各有一位名叫陈金声的同名人士。光绪《邵武府志》卷十四国朝“右营把总”条目下记有“陈金声,侯官人”;[5]这位陈金声在清朝曾在邵武府担任武职“右营把总”。邵武地处闽北,与闽南边陲的平和县相隔甚远,且关于此人的活动轨迹没有更多信息。光绪《漳浦县志》“武举”条目下记载:“陈金声癸酉(嘉庆十八年,1813)”,[6]即漳浦县在清朝嘉庆十八年(1813)出现一位名叫陈金声的武举人。前者生在侯官,就任于邵武,其活动区域在闽北;后者为漳州府漳浦县人。第三位时间更晚,活动于光绪时期的政和县,《政和县志》仅记载了他参与募建公共建筑之事。[7]鉴于前两人皆为领取清廷俸禄的当朝武士,并被清朝人写入方志,因此他们不可能是《地狱变相图》的捐资人;第三人生活在光绪年间,是政和县人,与平和县相距甚远,且是晚清人士,也不可能是该壁画的赞助人。

2.检索还发现,明末崇祯年间,闽侯、南靖二县各有一位名叫陈金声的知名人士。二人生活在朝代鼎革之际,与上述三人相比,他们似乎与“反清复明”的政治标签更加贴合。那么,究竟谁最有可能是《地狱变相图》的赞助人呢?

《闽侯县志》卷三十八记载“(崇祯)十五年赐特用进士出身”条目下,有一位名叫陈金声的侯官人;而在卷四十的“选举·贡生”条目下,亦有一位名叫陈金声,曾任济宁州知州。[8]翻阅《福建通志》《福州府志》《兖州府志》,对此人皆有记载。《兖州府志》言:“陈金声,侯官人,崇正年任。”[9]初步推断,《闽侯县志》中一共出现两次“陈金声”的名字,一次是作为“贡生”“济宁州知州”;另一次是作为“赐特用进士出身”。因为贡生亦可以继续参加科举考试,从而取得进士身份,且前后两次出现的陈金声的功名都分布在崇祯年间;所以我们推断,两次出现的陈金声为同一人的可能性是极大的。若果真如此,那么这位陈金声在崇祯十五年(1642)被选为贡生,而后参加科举考试,拔得二甲后,被任命为济宁知州。这是符合明代人才选拔机制的。他在中举之后就到北方任职,或许是时逢乱世的缘故,其后续经历不见于史籍。

我们再来考察最后一则检索结果。光绪《漳州府志》第十五卷崇正年间(即崇祯年间)的“选举”类目中有一则关于陈金声的简短记载:“林凤腾,(崇祯)元年;李廷珪;陈金声,三年;陈朝宾,五年,溧水训导;陈应官,九年,闽县训导;郑位崇,副榜。”[10]这则记载在清人修订的《南靖县志》中能够得到印证:“陈金声,(崇祯)三年贡。”[11]基本可以确定的是,崇祯三年(1630),南靖县有一位名叫“陈金声”的学子被选作贡生,入国子监就读。按照明代后期贡生的选举机制,学子先要经过考试进入府、州、县学成为生员,然后依次经县试、府试、院试之后成为秀才,优秀者方有资格被选为贡生,入国子监。一般而言,学生进入府、州、县学的年龄应在8~15岁[12],而获中秀才的平均年龄约为24岁,举人30岁,进士35岁。[13]如果根据上述数据作一般情况下的推测,陈金声考中秀才时可能是在24岁左右,且这一时间是在崇祯三年(1630)之前。那么陈氏入国子监时应正值青壮年。进一步推算,1644年清军入关之时,陈金声大概已经人到中年。明政府对待国子监的士子待遇优渥。不仅膳食公费由学校一应承担,每月亦有粮饷,且自身免除徭役,其家亦免徭役二丁。[14]此外,明清两朝的国子监贡生肄业后,是有资格到政府部门历事的,考核合格者有机会由相应部门录用。

以上两位陈金声存在一些显著的异同点。相同之处有二:第一,二人为明末士人,皆为崇祯年间的贡生;第二,尽管前者曾在明末担任官职,但入清以后,二人皆下落不明。相异之处体现在二人的籍贯上,前者为闽北侯官人,后者是闽南南靖人,与平和县毗邻。[15]就籍贯而言,南靖陈金声似乎拥有更多在平和城隍庙赞助壁画的合理性。

我们不妨尝试对南靖县陈金声的大致形象作一简要勾画。第一,陈氏的前半生都在明朝“余光”中度过,其身份是一位入清的前明遗民;第二,他接受了来自明朝官办的完整教育,这对一个知识分子价值观与民族立场的形塑是至关重要的;第三,蹊跷的是,与陈金声同年载入方志的贡生名目下,大多标注了其人的仕途情况,唯独林凤腾、陈金声二人名下空空如也。“中国文学史上最艰难的士人的人生夹缝,就是明清易代之际;最边缘状态的士人心灵,就是入清不仕的明末遗民”。[16]这段话或许可为此作一注脚。尽管我们暂时无法考证陈金声更为具体的信息,但综合其遗民身份、入清后仕途不明的人生经历、籍贯地,以及《地狱变相图》中“扬明抑清”的图像隐喻,仍然可以对陈金声的遭遇进行一番历史想象:陈金声生于万历年间的福建南靖县,接受了明朝的官办教育,前途本是一片光明。可惜明帝国气数将尽,政权不断南迁,陈金声的家乡一度位于南明政权的腹地。陈氏很有可能就在此时追随南明政权回到家乡,不入仕途。在没有其他线索的情况下,就遗民的心境而言,陈金声在家乡附近通过一幅壁画委婉地明志似乎并不违和。他或许希望借《地狱变相图》宣示:“谁才是正统!”不过,陈氏的表达方式稍显隐晦。受审亡灵中,尽管大多数人惨遭酷刑,但仍有少部分善人“往登极乐世界”。一方面,这固然是要满足传统地狱题材的图像配置;另一方面,他可能也是有意隐藏“褒明贬清”的政治锋芒。大概正因如此,《地狱变相图》才得以幸存。

尽管有关赞助人的文献资料极为有限,但我们依然可以结合《地狱变相图》的图像意涵初步判定赞助人的身份,即最有可能与《地狱变相图》发生关联的赞助者是来自漳州南靖县的明代贡生陈金声。种种迹象表明,作为前明遗民的陈金声很有可能入清不仕,其“褒明贬清”的政治立场不言自明。作为壁画《地狱变相图》的赞助者,他将政治立场隐晦而巧妙地表达在图像中,是合乎情理的。因此,《地狱变相图》可能创作于清朝立国初始,在福建地区的政权尚未稳固之时。此外,需要进一步注意的是,平和城隍庙《地狱变相图》所表达的政治意涵不仅是陈氏个人意志的体现,同时也折射出来自清初闽南基层社会的某种声音。

三、明末闽南南明政权与清廷的政治博弈

崇祯十七年(1644)明思宗朱由检在煤山自缢之后,明宗室便不断南迁,在南方先后建立弘光、隆武、永历等政权。漳州位于南明政权的腹地,一定程度受到后者的影响和庇护。南明政权的存在为漳州民间“反清复明”思想提供了重要的政治支持和精神寄托,也为《地狱变相图》的创作提供了政治土壤。

京师沦陷后,明宗室率领的武装力量被迫南下,先后在江苏、浙江、福建、广东等东南沿海地区建立起临时政权。南明政权的存在增强了当地民间对清廷的反抗情绪和对明朝的怀念与民族认同。例如,1645年,唐王朱聿键以福州为临时首都建立隆武政权。得地利之便,许多闽建人士在其中担任要职,如定虏侯郑鸿逵是南安人,平虏侯郑芝龙、济澄伯郑芝豹、永胜伯郑彩、户部尚书何楷、忠孝伯郑成功等重臣皆是泉州人,吏部尚书黄道周是漳浦人等。因此,隆武政权在福建地区获得了较高的政治声望,是极有实力的一支政权。[17]福建一跃成为全国重要的抗清中心,影响力波及两广、赣南、湖南、四川、贵州等地。尽管隆武政权仅维持约一年,但随后建立的邵武、永历政权继续活跃在华南地区数十年之久,对华南民间“抗清”意识的影响不容忽视。

史实表明,尽管明廷大势已去,但扎根东南沿海地区与清廷进行的政治博弈,对地域社会的意识形态产生了不可置疑的影响。对此,我们通过抗清名将郑成功的案例,进一步透视明末清初时期闽南地域明、清两股力量的激烈博弈。漳州凭借靠海多山的地理优势,成为郑氏部队的重要抗清据点。1649年底,郑成功率部攻下云霄,大挫清军士气。永历六年(1652)正月初三,郑成功率部攻击漳州海澄县,县署开城投降;十二日占领平和县,从清廷官员的视角可以看出漳州民众对清代统治者的反对情绪:“乡民集众,竖旗响应,四面皆敌,孤城单危,势在急迫,万难支吾。”[18]漳州之役异常激烈,尽管最终得而复失,但闽浙总督陈锦却在这场战役中遭到属下背叛并被暗杀,家奴李进忠还趁乱投靠郑军。实际上,驻扎漳州的清军将领不乏投靠郑氏者。这也许和郑氏部队军纪严明有关,乾隆《漳州府志》记载:“然成功用法素严,市肆不扰,兵卒无敢淫掠者。”[19]而后的永历七年(1653)十一月,刘国轩作为驻守漳州的清兵千总,利用总兵张世跃新到任、军情不熟的时机,秘密与郑成功联系,策划起义,献城归顺。在接到刘国轩的密约后,郑成功迅速调兵遣将,制订了周密的行动计划,最终兵不血刃地光复闽南重镇漳州。永历十二年(1658),郑成功率军围攻南京,不幸失败,遂退踞漳州、厦门一带,该地域成为郑氏部队同清军周旋的重要阵地。

漳州民间则以实际行动表达对郑氏部队抗清事业的支持。隆武二年(1646),隆武帝就命郑成功在漳、泉二府招募兵将。此外,民间的武装力量亦不乏投靠郑氏者,平和民间义将万礼在永历四年(1650)率众归附郑军。[20]据此可以推知,在很长的时间跨度中,漳州民间对南明部队的抗清活动提供了大量的军事支持与后勤保障;同时,我们也可在相关史料中看到,漳州地域多次爆发抗清民变。《平和县志》记录了一次爆发于顺治五年(1648)的民变:“曾庆等引广寇,伪称明永宁王,据二邑以叛……十二月,总督李奉春命入平和,戮曾庆及谋叛者十三人,伪永宁王遁去,不知所之。先是,总督与五大人入县,议欲尽剿和民。焚香告天以卜,为坛东门。有大风起自西北,飞沙走石,香烛俱灭,故止歼其渠魁,和民得以不死。”[21]曾庆是平和地区前乡官之弟,被清廷任命为邑团练、副总兵等官职不久即竖旗反清,但最终为清军所杀,就义者凡13人。文献中还交代,清廷因此意欲屠城以震慑民众,只是最终因一场神异事件而作罢。尽管文献中并未明确交代平和民众是否大规模参与这场暴乱,但当局的剧烈反应却显示出平和民众在清廷眼中是极其“危险”的,且清廷似乎缺乏更多更有效的控制手段和应对策略。除此以外,据《平和县志》整理,康熙十三年(1674)至乾隆十七年(1752)的数十年间,影响较大的民间抗清义士就有山格人吴叔,琯溪人林姐、蔡荣祖,诏安人吕扁等人。由此推想,明末清初平和民间的抗清活动实际上应不止于以上几例,更广范围内的民间抗清活动并未被收录其中。对此我们可以从清朝官府的相关文献中一见端倪。

闽南地区民间此起彼伏的抗清活动一度给清廷造成不小的困扰。顺治五年(1648),即隆武政权覆灭的两年后,清朝浙江福建总督陈锦还在奏疏中委婉地说道:“我国家定鼎以来,千旄所指,无不披靡,未有如建宁之贼死守难攻者。类而推之,可知闽省之贼非懦弱而易剿者。今建府一城之贼虽除,其余属县以及延平府属漫山遍野无处非贼……况漳、泉逼临大海,犹贼类出没之乡……故闽省虽云已入版图,较之未入版图之地,尤难料理。”[22]在清初,尽管漳州地区名义上已被纳入清廷版图,但从清人的视角来看,南明政权在该地区仍然保留了相当的势力,致使清廷在很长一段时间内对该地区的控制力尤为薄弱,因而引发了陈锦的“诉苦”。他在同年的另一份奏疏中将导致东南地区难以治理的原因归咎于清廷:“闽浙士民质本脆弱,亦易治而易安者。故王师所到,率土皆宾,兵不血刃,而地方大定。今反侧时见,处处弄戈,究其乱萌,不过各地方一二戎首纠集亡命,威逼愚民,顺之则亲如手足,逆之则焚其庐舍,毁其室家,使民无所归,此贼首逼民为贼也。更有地方民牧抚绥无法,而朘削横加,差徭繁重,而敲朴不已。民不安生,遂铤而走险,此官吏逼民为贼也。又防剿官兵以守土为名,暴虐过甚,居其室而掠其野,少不遂欲,鞭挞滥施,至经过之处,任意摧残。民若畏避,即拆房舍,毁器具,靡所不至,斯民无地可安,不得不行从贼,此官兵逼民为贼也。害民之事有三,而利民之政全无,贼用是滋蔓矣。”[23]他在奏疏中认为,闽浙地区的军民“质本脆弱”,本易治理,但清廷当局往往政策苛刻,最后的结果即“逼民为贼”。根据清廷早期对汉人实行的严苛政策,我们可以轻易地想见闽南民间的反清情绪是何等强烈。

综上可见,明末清初时期的平和县长期处于南明政权的腹地,该地区的反清活动上自南明朝廷下至民间一度非常激烈。据此反观《地狱变相图》,我们有理由对其创作时代和政治意图作出以下判断:其一,画家绘制该图时,平和县已经被纳入清廷版图,且清廷对这一地区正在逐步取得控制,因此,该图的创作年代至少应在隆武政权覆灭(顺治三年,即1646年)之后;其二,《地狱变相图》中隐晦的图像配置表明,尽管平和地区已经落入清军之手,南明政权在该地区仍具有一定的群众基础,当地群众仍会通过暴力或非暴力的方式,配合步步南下的明朝政权进行反抗或示威。

四、明清城隍庙从教化空间向社会公共空间的嬗变

据考证,《地狱变相图》的捐资人陈金生是南靖县人,但《地狱变相图》却出现在平和城隍庙中。那么,城隍庙在明末民众的政治生活中,扮演着怎样的角色?陈金声何以会选择在相邻的平和县城隍庙制作这样一幅隐含特定政治倾向的壁画?就前者而言,它同明中期以后城隍信仰的世俗化关系密切。最迟在明末,城隍庙已经成为基层民众聚会、议事甚至对抗官府的重要场所,城隍神成为民众对抗官府的象征。因此,在城隍庙制作《地狱变相图》,具有一定的象征意义。就后者而言,南靖、平和两县在地缘上本是一衣带水,共享同一个城隍信仰系统,陈金声或许出于规避风险的动机,选择在邻县城隍庙制作具有某种政治意涵的壁画。

(一)《地狱变相图》将无声的政治宣言诉诸视觉形式

明清时期,官方对城隍信仰的控制经历了由严格逐渐到松懈的过程,即明万历以前,城隍庙的营造、维护与祭祀主要由官府主持,但此后官府对城隍庙的管控逐渐松懈,民间力量开始参与其中。[24]以洪武三年(1370)朝廷发布的诏令为例:“三年诏去封号,止称某府州县城隍之神。又令各庙屏去他神。定庙制,高广视官署厅堂。造木为主,毁塑像舁置水中,取其泥涂壁,绘以云山。”[25]这份明初期的诏令对庙宇规制、陈设与祭祀对象等内容都作了系统规定,这种严格的官方管控措施持续了近两百年之久。在这种管控条件下,普通群众一般难以参与其中,这一点从后续官方有关城隍营造与修缮活动的具体政策就能窥见一斑。明英宗在正统八年(1443)的敕令中说道:“敕凡岳镇海渎祠庙屋宇墙垣,或有损坏,及府州县社稷、山川、文庙、城隍,一应祀典神祇、坛庙颓废者,即令各该官司修理。合用物料,酌量所在官钱内,支给收买。或分派所属殷实人户备办,于秋成时月,起倩夫匠修理。不许指此多派,虚费民财,及修盖淫祠,妄用民力。”[26]尽管地方官府有时因难以支出维护费用而采取某些变通的方式,但相比之下,来自民间的力量仍然微乎其微。官方对城隍信仰的管控甚至涵盖城隍庙日常事务的各个方面。《续修昆山县城隍庙志》记载天顺四年(1460)发生于苏州昆山城隍庙的事件:“司理宋公署县,谒庙闻妇女喧杂声,怒逐守者俞奇……乃用清真观住持杨季深言易(黄)信和……会信和之从子兖微者为太常赞礼郎,以其间请友信为昆山县城隍庙住持,与之牒,诸人各受牒如可以看友信。自是庙规楚楚,奇亦屏息遁去。”[27]明代对官员有一项规定,即地方官员初次到任时,应先拜谒城隍庙,然后方能履职。昆山县官员拜谒城隍之时,看到闲杂人等在庙内喧哗当即发怒,并采取措施重整庙规。可见直到明朝中叶,城隍庙仍然不许普通群众随意进入,遑论平民参与庙宇营造、城隍祭祀等活动。

官方对城隍庙的严格管控大概持续到明中期,尽管政策没有发生重大变更,但万历以后,国家对城隍庙的实际控制逐渐松懈,民间力量在一定程度上可以介入城隍庙事务,从而使得城隍信仰呈现出多样化的属性,也使得城隍庙逐渐成为国家意识形态和大众意志的交汇点。对此,国内学者多有研究。譬如,王健认为,从明中后期开始,城隍庙的修缮与管理逐渐依赖民间力量,“城隍神、城隍庙在士民生活中也开始扮演愈益多样化的角色”[28],以往仅作为国家意志象征的城隍庙开始成为官方与民间沟通的重要场所,从而使得城隍庙逐步被纳入官方的施政体系中,许多政令的发布都选择城隍庙作为主要地点之一。刘玉堂、张帅奇则以江南城隍庙为案例,更加保守地将江南城隍信仰世俗化开始的时间定在晚明;他们也认为,地方社会的介入使得城隍庙由单纯的教化空间演变为开放的社会公共空间,“城隍庙成为官员与士绅治理社会的行政性工具”。[29]

正是在这样的历史背景下,国家与民间两股力量在城隍庙内呈犬牙交错之势,国家与士民在城隍庙内“各行其政”。

1.随着城隍信仰的世俗化,官方逐渐意识到城隍信仰的大众化在多数情况下不仅未能对其权威构成实际威胁,反而可以顺势而为,借以实现国家意志对基层社会的控制。国家机器可以轻而易举地通过城隍庙壁画图像系统向基层社会贯彻国家意识形态。因此,《地狱变相图》实际上是被置于一个具有教化含义的、系统化的图像程序中。

从空间视角来看,平和城隍庙是一座由大门、仪门、拜亭、大殿、寝殿构成的三进式院落建筑群,寝殿是一个与庭院相连的独立空间,正中供有城隍神与城隍妈。庭院的东、西、南三面皆有回廊,绘有三组壁画,分别是位于东壁的《二十四孝图》、位于西壁的《地狱变相图》,以及位于南壁的《福禄寿图》。其中,《二十四孝图》与《地狱变相图》位置相对,形式皆为楹联式;《福禄寿图》则例外,不仅绘画格式全然不同,画面规模亦大于前者(《福禄寿图》的制作时间可能与前面两幅画不同,此不赘述)。尽管形式不尽统一,三铺壁画和城隍塑像仍围成了一个闭合空间,“主神—祥瑞图”构成南北向的中心轴线,“劝善图像—诫恶图像”构成了东西向的副轴线。设计者将“善恶有报”的因果论纳入系统化的图像程序中,“诫恶”“扬善”构成互文的言说主题,官方显然希望借助神灵的名义贯彻国家意识形态。因为对于普通群众来说,来自神灵的教谕往往比国家层面的道德劝诫更有威慑力。

2.尽管官方通过图像程序构建了一个具有教化功能的信仰空间,意识形态的输出看似是单向的,但官方控制力的削弱使得城隍庙日益成为民众表达立场、不满甚至聚众示威的场所。《地狱变相图》表明,一旦条件允许,民间力量会不遗余力地争取话语权——尽管有时他们不得不采取相对隐晦的方式。

中国台湾学者巫仁恕较早关注到城隍庙会中的暴力因素。他认为,明末以来城隍庙成为“士民公议”的重要场所,民众常常选择在城隍庙进行聚众商议;而城隍神的人格化使得城隍神成为可与阳间官员相抗衡的阴间司法神,其在民众心中的地位甚至略高于后者,城隍神也就成为民众赖以对抗阳间官府或乡绅的最佳信仰。民众主导下的庙会节庆活动往往隐含了一些暴力因子,民间的示威和抗议行动逐渐被内化于“向神告状”“抬神”“模仿审判”等仪式中,以相对合法化的行为宣示对社会不公平的反抗。[30]庞毅以湖南善化县城隍庙为例指出:明万历至清乾隆的百余年间,民间力量在善化县城隍信仰中扮演了日益重要的角色,这一时期不仅有民间组织参与对城隍庙的管理,庙会亦成为表达民意的空间;至清代,群众常以委婉的方式表达对官府的抗议。[31]在其他情况下,民众甚至还会利用城隍神的司法职能,以弥补地方司法程序的不足;在治安混乱之际,城隍神公正无私的形象甚至被冒用,从而沦为地方豪强攫取私人利益的工具。[32]

由此可见,民众利用城隍信仰对抗官府的情形显然带有一定的普遍性,而平和城隍庙《地狱变相图》为我们观察该现象提供了另一视角,即平和县基层社会对城隍信仰的介入是较为深入的,民众借助城隍信仰发声的途径是多样的。或许因为庙会仪式中的表演行为并不具备永时性,陈金声选择将无声的政治宣言诉诸视觉形式,以期在神灵的注视下永存。

(二)南靖与平和两县的行政地缘关系与城隍信仰系统的共同性

南靖与平和两县的城隍信仰系统曾经是隶属关系,陈金声身为南靖人,赞助平和城隍庙的壁画绘制,是符合情理的。而古代社会信息阻隔,在临县的城隍庙制作具有政治对抗意味的壁画,亦能避人耳目,不至于为自己招致祸端。

明正德年间,闽赣交界处民变迭生,朝廷任命王阳明为佥都御史,提督南赣军务。平乱成功后,为加强朝廷对该地区的控制,王氏上疏请求于南靖县河头处重新划地建立县治,并得到恩准,从而设立平和县。数百年来,民间一直流传:平和县最初是由南靖县划分而来的,分县之时,城隍亦在其列。最终南靖县分得城隍爷,平和县分得城隍妈。[33]朱忠飞亦指出,平和县的行政合法性根植于其析置自南靖县的历史渊源,平和建县前,南靖城隍庙的宗教影响自然也能波及九峰一带。及至平和建县后,每年春秋两季,平和民众还要抬城隍爷、城隍妈去南靖城隍庙“挂香”。由于等级不平衡和挂香的长期不便,清乾隆年间平和民众甚至导演了一场与南靖城隍庙互换城隍金身的戏剧性事件,以获得正统地位。[34]因此,由于地缘上的特殊联系,平和、南靖两县实际上共享同一个城隍信仰系统。

尽管目前缺乏足够的资料证明身为南靖县人士的陈金声,何以会在平和城隍庙制作壁画,但结合两县的城隍信仰特点以及清初闽南地区动荡的社会治安,似乎能够为此找到一种解释:陈金声选择在临县城隍庙制作壁画,一方面是因为平和县本由南靖县划地而建,两个县城在地缘上一衣带水,共享同一个城隍信仰系统,且城隍爷和城隍妈分别被供养在两个县城。这种独特的地域性信仰系统构建起两县民众之间强烈的文化认同,这就使得陈金声在相邻的平和城隍庙捐资制作壁画成为一件并非不可理解的事情。另一方面,陈氏制作《地狱变相图》旨在隐晦地“以此明志”,借此表达他的扬明抑清的政治立场。他当然不希望这场赞助行为为自己招致祸端。因此,在邻县城隍庙制作壁画以避有心人之耳目,也就成了一举两得的最佳选择。

结语

明末清初的平和县,官方与民间两股力量在城隍庙内进行着密切互动与博弈。平和城隍庙《地狱变相图》是我们观察这一现象的有效切面。

第一,《二十四孝图》《地狱变相图》《福禄寿图》在平和城隍庙寝殿内构成了系统化的图像程序,某种意义上,官方试图构建一个以城隍神为中心的图像程序,借以传达国家意志。但《地狱变相图》使我们看到,基层社会对城隍信仰活动的参与是积极的,一旦官方对城隍庙的控制出现松懈,民间力量就会乘虚而入。尤其在社会动荡之时,国家对基层社会的控制会不可避免地出现真空地带,这些真空地带正是庶民大众借以发声、抗议甚至示威的空间。

第二,明末清初时期,平和县所在的闽南地区长期处于南明势力的腹地,民间对于明、清两支政权以及它们所代表的汉、满民族,存在着较为鲜明的政治倾向。因此,平和城隍庙《地狱变相图》的存在并非偶然,而是具有与之对应的社会基础和一定的象征意义。

第三,南靖县陈金声是明朝士子,同时也是一位遗民。明朝覆灭后,他极有可能选择入清不仕。尽管福建地区有多位名叫陈金声的同名人士,但在没有更多具体材料的情况下,通过比较初步认为,南靖县陈金声的社会角色、籍贯以及可能的仕途情况都较为符合《地狱变相图》赞助人的身份,他或许希望借此隐喻“崇汉抑满”“扬明贬清”的民族认同和政治立场。

第四,从地缘和信仰系统的角度来看,平和与南靖两县之间紧密的地缘关系以及共享的城隍信仰系统,为陈金声在平和城隍庙制作壁画提供了合理性。陈氏选择在邻县城隍庙表达具有对抗意味的政治立场,或许是基于他隐晦的“明志”动机以及规避风险的双重考虑。

注释:

[1]叶梦珠:《阅世编》,中华书局,2007,第196页。

[2]牛犁、张倩倩:《明代乌纱帽考析》,《艺术设计研究》2021年第3期。

[3]李东阳等:《大明会典·冠服二·文武官冠服》,申时行等重修,广陵书社,2007,第1058页。

[4]沈德符:《万历野获编》卷13,中华书局,1980,第348页。

[5]王琛修《邵武府志》,载《中国地方志集成·福建府县志辑10》,上海书店出版社,2000,第275页。

[6]林登虎修《漳浦县志》,载《中国地方志集成·福建府县志辑31》,上海书店出版社,2000,第265页。

[7]李熙修《政和县志》,载《中国地方志集成·福建府县志辑8》,上海书店出版社,2000,第627页。

[8]陈衍修《民国闽侯县志》卷38,载《中国地方志集成·福建府县志辑2》,上海书店出版社,2000,584—587页。

[9]陈顾修《乾隆兖州府志》卷12,载《中国地方志集成·山东府县志辑71》,上海书店出版社,2000,第239页。

[10]沈定均修《光绪漳州府志》,载《中国地方志集成·福建府县志辑29》,上海书店出版社,2000,第345页。

[11]王廷诤修《南靖县志》,载《中国地方志集成·福建府县志辑32》,上海书店出版社,2000,第373页。

[12]参见许莹莹:《明代福建府、州、县学研究》,博士学位论文,福建师范大学,2015,第134页。

[13]刘海峰:《科举——考试的教育视角》,湖北教育出版社,1996,第214页。

[14]马炎心:《明代国子监述论》,《许昌学院学报》1988年第4期。

[15]平和建县于明正德十四年(1519),最初由南靖县划地分割而来。因此,两县不仅在地缘上联系紧密,亦共享同一个城隍信仰系统。

[16]潘承玉:《清初诗坛:卓尔堪与〈遗民诗〉研究》,中华书局,2004,第3页。

[17]在史学家顾诚看来,唐王朱聿键之所以得到各方势力支持,主要取决于以下四点:1.不同于弘光朝廷的“平寇”(即镇压农民起义)方针,隆武朝廷的主要策略是“抗清”,因此能够迅速得到明宗室残留势力的支持;2.朱聿键主张消除晚明以来的党争,“只要参与抗清就量才录用”;3.朱聿键关心百姓、整顿吏治、严惩贪污;4.朱聿键勤于律己,无声色犬马之好。参见顾诚:《南明史》,中国青年出版社,1997,第282—286页。

[18]佚名:《吏部残题本》,载中华书局影印《明清史料》己编第二本,中华书局,1987,第118页。

[19]沈定均:《光绪漳州府志》,载《中国地方志集成·福建府县志辑29》,上海书店出版社,2000,第1138页。

[20]杨英:《先王实录校注》,陈碧笙校注,福建人民出版社,1981,第16页。

[21]黄许桂修《平和县志》,厦门大学出版社,2008,第155页。

[22]陈锦:《浙江福建总督陈锦揭帖》,载中国科学院编《明清史料》丁编第一本,上海商务印书馆,1951,第20页。

[23]同上书,第22页。

[24]巫仁恕:《节庆、信仰与抗争——明清城隍信仰与城市群众的集体抗议行为》,《“中央研究院”近代史研究所集刊》2000年第34期。

[25]张廷玉等:《明史·礼三》,中华书局,2000,第857页。

[26]李东阳等撰:《大明会典》卷187《营造五·庙宇》,申时行等重修,广陵书社,2007,第2553页。

[27]钱宝琛:《续修昆山县城隍庙志》,载《中国道观志丛刊续编》第14册,广陵书社,2004,第33页。

[28]王健:《官民共享空间的形成:明清江南的城隍庙与城市社会》,《史学月刊》2011年第7期。

[29]刘玉堂、张帅奇:《国家在场、民间信仰与地方社会——以明清江南城隍庙为中心的历史透视》,《湖北民族大学学报(哲学社会科学版)》2020年第1期。

[30]巫仁恕:《节庆、信仰与抗争——明清城隍信仰与城市群众的集体抗议行为》,《“中央研究院”近代史研究所集刊》2000年第34期。

[31]庞毅:《城隍如何守城:善城隍与晚清湖南地方政治》,《史林》2017年第2期。

[32]刘玉堂、张帅奇:《国家在场、民间信仰与地方社会——以明清江南城隍庙为中心的历史透视》,《湖北民族大学学报(哲学社会科学版)》2020年第1期。

[33]参见曾少聪:《闽南文化对闽西南客家人的影响》,载黄少萍主编《闽南文化研究》,中央文献出版社,2003,第139页。

[34]朱忠飞:《帝国象征与地域社会》,硕士学位论文,厦门大学,2009,第115—117页。