故宫院刊 | 魏峻:东印度洋-南中国海区域早期玉石饰的生产与消费——海上丝绸之路玉石制品研究之一

本文研究的玉石饰特指公元前5世纪至公元3世纪流行于东印度洋-南中国海及其周边地区,以半宝石材料制作的珠、管、动物形饰物,或者用软玉制作的特定类型饰物。它们以珍贵材料制成,是《汉书·地理志》中记载的“汉之译使”从海外购回的“奇石异物”的重要组成部分。相较于同一时期传播更广的玻璃饰物,玉石饰因有相对明确的矿源地指向而受到研究者的重视 。传统考古学研究物质材料,主要依赖类型学与年代学相结合的方法,但当下科技检测技术(如地球化学、岩相学、同位素分析等)介入考古研究日益普遍,用于分析人工制品的成分与产地,已在对陶器、黑曜石、青铜器等材质的文物研究上取得了丰硕成果。一些学者尝试以这些技术分析南亚和东南亚地区出土的玉石饰,同样也有不错的收获 。近年来,我国学者也对华南地区发现的玉石饰进行过研究和资料汇编(详下文),为考察海上丝绸之路的早期玉石饰生产与文化交流提供了一个可行的切入点。

一 时空界定与研究概况

研究表明,南亚及东南亚地区早在公元前1000年前就已存在玉石饰的生产与交流活动。不过,真正跨越区域的玉石饰远程贸易网络直到公元前5世纪后才逐渐发展壮大,并在公元前1世纪至公元2世纪间进入繁荣阶段。进入公元3世纪,东亚、东南亚地区的政治格局及贸易结构发生变化,无论是玻璃饰还是玉石饰的消费都大幅衰退,这种低迷状况直到11世纪才有所改变。作为珠饰贸易的一部分,玉石饰在公元前5世纪至公元3世纪间的生产、交流和消费上呈现出鲜明特征,并经历了初步发展到繁荣并走向衰落的完整周期,具有专题研究的价值 。

本文的研究时段内,海上丝绸之路由三个关联着的空间子系统组成,分别覆盖波斯湾-阿拉伯海、印度半岛、东印度洋-南中国海所在区域 。玉石饰虽在这些空间内广泛存在,但不同区域内的交流方式有所不同。在波斯湾-阿拉伯海区域,源自西亚、地中海东岸的玉石饰向东传播到南亚和东南亚沿海,甚至引发了当地的仿制行为 。印度半岛的玉石饰经由海洋向西传播的影响力较之向东传播要薄弱得多,但其玉石产品从南亚中北部向中国西北、中亚、伊朗高原和西亚的传播却颇为兴盛。在东印度洋-南中国海区域,玉石饰的加工技术首先在印度中南部发展起来,并逐渐影响到大陆东南亚,两地的玉石饰产品在满足本地消费外,都把中国作为重要的外部消费市场。在南中国海地区,考古成果还揭示了一个以透闪石玉饰作为重要交流物品的独特贸易网络 ,尽管该网络在本文研究的时段内已步入发展的晚期阶段,但同样是区域贸易系统的有机组成部分。本文研究无意涵盖上述所有区域的玉石饰,而将聚焦于《汉书·地理志》中“徐闻-黄支航线”所涉及的空间,涵盖东印度洋和南中国海区域,探讨其中玉石饰的生产组织方式、贸易交流及消费模式等相关问题。

公元前5世纪至公元3世纪间,东印度洋-南中国海区域内制作玉石饰的材料主要有玉髓、玛瑙、石榴子石、绿柱石、金绿宝石、水晶、透闪石(玉)、绿松石等无机宝石,以及象牙、珍珠、琥珀、煤精等有机宝石。考虑这些玉石饰的分布、数量、制作特征及原料产地的情况,本文选择产地相对明确、形态和制作技术具有域外特征的红玉髓、玛瑙、石榴子石、绿柱石、金绿宝石、紫水晶、琥珀,以及用我国台湾地区透闪石制作的饰物为研究对象〔图一〕。它们的理化性质和历史产地各有不同[表一],适合开展生产和消费主题的分析。

表一 本文主要涉及的玉石饰理化性质与产地

图一 不同材质的玉石饰

1-3. 榄形玛瑙珠 分别出自合浦北插M5、 合浦黄泥岗M1、 合浦北插M4

4. 长管形绿柱石珠 出自合浦五旗岭M3

5. 球形石榴石珠 出自广州2016GXDM23

6. 狮形琥珀珠 出自广州2016GXDM23

7. 透闪石凸饰玦 出自菲律宾都雍洞穴遗址

对印度洋地区古代珠饰的研究可追溯到20世纪初,英国学者培克(Horace C. Beck)和马凯(Ernest J.H. Mackay)等先驱对印度河文明遗址中出土的各类材质珠饰进行过系统性整理与分析。1928年,培克发表的经典之作《珠饰的分类与定名》 奠定了珠饰研究的重要基础。21世纪以来,东南亚和太平洋西岸地区的考古发现不断增多,包括玉石饰在内的大量不同材质珠饰相继出土,让研究者们认识到这些看似微小的装饰品在研究古代文化交流方面的特殊价值。由于在印度洋-太平洋区域广泛传播的玻璃珠饰数量巨大且具有鲜明的形态和技术特征,学界将其统称为“季风珠”(Trade-wind beads) 或“印度-太平洋珠”(Indo-pacific beads) 。与印度-太平洋珠一同被生产、交易的还有玛瑙、玉髓、水晶、绿柱石等半宝石质饰物,它们不仅在造型风格、贸易方式上与前者相同,而且在出土情境上密切相关,因此也被纳入研究范畴。在玉石饰研究方面,国际学者如弗朗西斯(Peter Francis Jr.)、贝琳娜(Bérénice Bellina)、卡特(Alison Carter)、特尼森(Robert Theunissen)、凯莉(Gwendolyn Kelly)等都有重要成果发表。二十世纪五六十年代以来,我国南方的广东、广西、海南、湖南等省份陆续发现了不同形态和成分的玉石类饰物。这些玉石饰在材料来源、造型与制作工艺上与中国本土玉石器差异显著,具有鲜明的输入型特征。赵德云、李青会、熊昭明等学者通过形态分析、成分检测和类型学比较,讨论了这些具有异域风格玉石饰的特征、工艺与来源 。进入本世纪,湖南、广西以及广州地区出土的珠饰资料陆续整理刊布。湖南随葬输入型玉石饰的墓葬不少于140座,饰物数量超过800件 ;广西已发掘随葬珠饰的墓葬超过300座,其中不少包含外来玉石饰 ;广州市文物考古研究院对该市1953至2016年间考古出土珠饰进行梳理,记录了242座墓葬中的随葬玉石饰约有1600颗 。1981年出版的《广州汉墓》中推测当地两汉时期墓葬中随葬的琥珀、肉红石髓等玉石饰可能是从黄支国输入 。其他研究也多证明中国华南地区的输入型玉石饰是在南亚或者东南亚地区生产并通过海上丝绸之路输入的。

对于流行于南中国海周边的软玉玦饰,洪晓纯 、饭冢义之(Yoshiyuki Iizuka)、阮金荣(Nguyen Kim Dung)等学者曾进行过相关研究 。最近,有研究者还尝试从更加宏观的视角来讨论包括南中国海在内的环中国海区域玉器的文化互动 。

总体而言,玉石饰的产地与生产工艺研究是学界关注的重点,已形成不少共识。然而,有关玉石饰的生产方式怎样、如何进行跨区域交流、以及产品如何消费等问题的讨论却并不充分,本文拟在此方面阐述自己的认识。

二 玉石饰的生产

南亚玉石饰的加工历史悠久,其技术发展与原料流通网络的形成展现了古代社群间的复杂互动。现有证据显示,印度半岛南部的贾瓦拉普拉姆(Jwalapuram)遗址出土的石灰石珠饰可以追溯至距今1.5万年前。到距今约9000年,巴基斯坦的梅赫尔格尔(Mehrgarh)和比拉纳(Bhiranna)等遗址出现了用青金石、红玉髓等多种半宝石原料加工的装饰品 。可知,新石器时代早期南亚次大陆从南到北的居民都已掌握了玉石饰的成型、钻孔和抛光等关键技术,玉石饰加工在长达数千年的时间里一直是南亚手工业体系的组成部分。公元前5世纪以降,南亚的玉石饰加工更加发达,特别是在农业生产受环境限制的南印度,玻璃和玉石饰的生产和销售更是成为支撑当地经济和社会发展的支柱产业。

对于公元前5世纪之后玉石饰的生产组织方式,学者间有不同认识。弗朗西斯分析了印度东南部阿里卡梅杜遗址(Arikamedu)的饰物,提出技术传统与族群身份相关联的理论框架。他认为阿里卡梅杜并存有两种生产技术体系:来自西印度的群体使用输入材料(如玛瑙、红玉髓等)和磨制加工技术,而南印度的群体则使用本地出产的石英原料和敲击加工技术 。在对比研究了阿里卡梅杜、斯里兰卡北部的曼泰(Mantai)、越南南部的俄厄(Oc Eo)和马来半岛的空统(Khlong Thom)四处遗址的成品珠饰和产品废料后,弗朗西斯进一步指出珠饰生产是受保护的技能,不会传授给外地的工匠 ,因此东南亚的玉石饰都应该是来自南印度的工匠在本地加工完成的 。由于地位低下,这些珠饰工匠无法掌控从制造到销售的所有环节,于是他又假设存在所谓的“阿里卡梅杜联盟”(Arikamedu League)生产-销售网络 。弗朗西斯的上述观点引发了讨论,如凯莉就提出了不同见解。她倾向于把玉石饰的生产视为“实践共同体”(Community of Practice),认为阿里卡梅杜、库杜马纳尔(Kodumanal)和帕塔南(Pattanam)等南印度的玉石饰加工地有着相似的物质文化、逐渐城市化的社会结构,以及与印度洋贸易网络的密切联系等共同特征,玉石饰加工技术组合上的差异反映的只是共同体内部的技术多元性和灵活性 。

东南亚地区的玉石饰生产网络同样复杂。以泰国三乔山遗址(Kao Sam Kaeo)为例,贝琳娜提出了有关该遗址中玉石饰生产组织方式的新见解。三乔山遗址位于克拉地峡的泰国湾一侧,是公元前400-前100年间连接东印度洋与南中国海贸易网络的关键节点,遗址中的玉石饰根据技术与风格差异可分为四类:使用印度技术生产的南中国海风格产品、使用南中国海技术生产的南中国海风格的产品、使用印度技术生产的印度风格产品,以及未能识别生产技术和风格的产品 。将这四类玉石饰产品的空间分布与不同风格陶器的分布相比较,可以观察到一个具有初步功能分区与社会等级差异的组织化生产网络。位于遗址南部的一、二号岗所在区域,集中生产具有南中国海风格的玉石饰,而遗址北部的三、四号岗区域则聚集了来自南亚、东南亚各地的商人、工匠以及汉朝商人等不同群体〔图二〕 。贝琳娜认为玉石饰及废料分布在有土墙环绕的区域周围,推测存在专门的玉石生产作坊,并认为生活在三乔山的当地精英委托外来工匠进行玉石饰生产,且他们将这种行为视作巩固和提升社会地位的重要手段 。然而,三乔山遗址土墙围绕的空间过大(如三号岗的两处由土墙围合的空间在面积上都超过两万平方米),内部结构不明,没有明确证据指向土墙内空间是由精英阶层控制的。同时,土墙内部有较多的日用陶器碎片,显示其只是普通的功能分区,而非权力象征。在遗址北部,不同风格玉石饰半成品和废料混杂分布,更大可能是该区域中存在多个生产单元的结果。同时,三乔山遗址中高端和低品质产品共存,与垄断生产通常具有较高标准化程度的特征也不完全一致。将复杂的玉石饰生产组织方式简单归因于精英控制,可能会低估古代工匠的自主性和市场需求的多样性。

图二 三乔山遗址玉石饰与陶片的空间分布(单元:件)

科技检测结果能为复原东南亚的玉石饰生产方式提供线索。卡特团队对泰国和柬埔寨10处遗址的70余件玛瑙、红玉髓珠饰进行过成分分析,确认它们的原料主要来自印度西北部的德干地盾(Deccan Traps) 。对泰国中西部的班敦塔佩(Ban Don Ta Phet)遗址和东北部的能乌洛(Noen U-Loke)遗址的玉石饰的PIXE/PIGME无损分析显示,其产品的差异受到来自空间和时间因素的双重影响。年代较早的班敦塔佩遗址的玉石饰与斯里兰卡阿努拉德普勒(Anuradhapura)遗址的早期珠饰原料特征相近,产品质量较高;而年代较晚的能乌洛遗址则出现了高品质与中低品质玉石饰的成分差异,分别指向南亚和未知来源的矿料,这可能反映了公元前1世纪之后当地对进口珠饰的低端仿制 。如果以玛瑙与红玉髓质饰物的加工技术演变为线索,可以发现东南亚地区的早期阶段(公元前5-前2世纪)产品制作精细,主要表现为体积小巧、造型复杂、穿孔细致,采用旋转打磨技术进行表面处理;而公元前1世纪之后,很多遗址中珠饰的加工工艺明显简化,不仅造型更为简单,抛光技术变为效率更高但精度降低的滚筒抛光 。与此同时,不同性质的遗址在玉石饰产品的选择方面也有差异。在柬埔寨,作为地区中心的吴哥博雷遗址(Angkor Borei)的石榴子石珠具有典型的南亚工艺特征,是来自印度次大陆的贸易品;而普洛赫尔(Prohear)、10.8村(Village 10.8)和比特密(Bit Meas)等普通遗址发现的石榴子石珠则保留了较为自然的矿物形态,采用多种钻孔技术,是在东南亚地区仿制的产品 。虽然东南亚已经形成玉石饰的仿制生产体系,但其产品产量和流传范围较为有限,可能主要服务于当地普通聚落居民的需求。伴随着生产工艺的变化,可以从东南亚考古资料中观察出三个相互关联的现象:1)原材料来源逐渐从远距离贸易转向跨区域输入与本地化供应并重;2)玉石饰加工地点在空间分布上明显扩大;3)玻璃珠饰产量的大幅增长。我国广州、合浦汉墓中的玉石饰也存在这种产品质量退化的现象,即西汉晚期之后的玉石饰数量大增,但制作质量却有所降低。这种阶段性特征反映了当时南亚和东南亚地区的生产者为满足日益扩大的珠饰消费市场而采取的策略——通过适度降低单个产品的工艺标准来提高整体生产效率与产量。需要指出的是,我国考古发现的玉石饰绝大多数是在南亚或东南亚地区完成制作后,通过海上贸易路线输入到汉朝南疆的合浦、徐闻、广州等沿海港口城市。不过,也可见少量由汉朝工匠利用进口原料进行再加工的产品,其往往带有鲜明的汉文化特征,如以琥珀为材质雕刻的汉字印章等。

在南中国海周边地区,除了南亚、东南亚生产的各种半宝石饰物外,还流行两种极有特色的软玉饰物:带三或四个尖状凸起的凸饰玦(lingling-o ear pendant)〔图三:1-8〕和双兽首形耳饰(double animal-headed ear pendants)〔图三:10-13〕。这两种饰物分布广泛,从台湾及其周边岛屿,到大陆东南亚的越南、柬埔寨、泰国沿海,再到岛屿东南亚的加里曼丹和菲律宾群岛都有出土。

约公元前5世纪至公元1-2世纪间,越南沿海一带主要有两支考古学文化:北部的东山文化(Dong Son Culture)和中南部的沙黄文化(Sa Huynh Culture)。东山文化玉器多为白色或浅橙色,包括管珠、耳环、镯等类型。在草村(Con Cau)、白犀(Bai Te)、马爪丘(Go Ma Chua)、瑞森(Nui Sen)等遗址发现过玉器作坊,那里的玉器为本地制作,原料可能来自当地的石灰岩山区 。沙黄文化玉器的类型和来源更加多样,其中凸饰玦和双兽首形耳饰是该文化的代表性器物(贝琳娜称之为南中国海风格产品),主要用绿色透闪石类软玉制成,也有少量用其他材质制作。

台湾地区有超过4000年的软玉制作历史,虽然在本岛上没有发现制造凸饰玦和双兽首形耳饰的作坊,但其东南侧的绿岛、兰屿,菲律宾北部巴丹群岛的阿纳罗(Anaro)、萨维杜格(Savidug)、松格特(Sunget)、吕宋岛的纳格萨巴兰(Nagsabaran)、巴拉望岛的大鹏洞(Tabon),马来西亚加里曼丹岛的尼亚(Niah),中南半岛的越南广南省大岭(Dai Lanh)、戈马维(Go Ma Voi)、胡志明市的容笱(Giong Ca Vo),以及泰国的三乔山等遗址中有这两类玉耳饰的成品、经过初步切割的玉料或者加工过程中产生的废料、芯料等〔图三:14-16〕。对这些遗址中的绿色透闪石产品的成分分析表明,其玉料主要来自台湾省东部的花莲丰田矿区。基于矿料来源的单一性,以及两类玉石的较标准化形态,洪晓纯等学者提出了“流动玉匠”假说:一群技艺精湛的工匠携带着直接或间接地从台湾获得的玉料,受雇于南中国海沿岸各地的精英,并依照“当地品味”来生产玉饰 。根据越南勇余(Dung Du)遗址中出土的东山文化竹木钻具 等证据,学者认为这些“流动玉匠”使用石器切割丰田玉料,并以竹木钻具进行钻孔 。近年来,一些遗址的考古资料给“流动玉匠”假说带来挑战。在三乔山遗址,制作南中国海风格饰物的绿色矿石大部分来自丰田玉矿,而小部分则是来自菲律宾民都洛岛的绿云母以及来源地不明的石英料 。如果这种现象还能以“流动中”的工匠为解决原料短缺而储备了替代材料来解释的话,那么越南一些遗址中的发现则暗示了其他生产方式的可能。东山文化的容笱和容别遗址(Giong Phet)出土了27个双兽首形耳饰(其中19个为玉质,8个为玻璃质),而凸饰玦则分别用玉髓和陶土〔见图三:9〕制作 。玻璃、陶土的制作技术与玉石加工技术差异巨大,显然不应由同一批工匠制作,而陶土耳饰应为本地生产的。同样在三乔山遗址中,贝琳娜识别出了使用印度技术生产的南中国海风格玉饰,表明即使存在“流动玉匠”,他们也已无法通过掌握玉料资源和专门加工技术来维持生产“壁垒”了。上述线索暗示了南中国海软玉饰物的生产、传播可能存在“流动玉匠”以外的形式,在考虑工匠流动和远距离原料交易时,需注意分析技术传播、在地适应和本土仿制的多重影响。

图三 南中国海地区的耳饰及原料

1-2. 丰田玉凸饰玦 越南戈马维遗址出土

3. 丰田玉凸饰玦 菲律宾萨维杜格沙丘遗址(Savidug Dune site) 出土

4. 丰田玉凸饰玦 台湾恒春遗址出土

5. 红玉髓三尖玉饰 泰国三乔山遗址出土

6. 绿云母三尖玉饰 泰国三乔山遗址出土

7. 丰田玉角轮饰 菲律宾大鹏洞遗址出土

8. 玻璃角轮饰 中国文昌塔墓地出土

9. 陶耳饰 越南容笱遗址出土

10. 丰田玉双兽首形耳饰 越南容笱遗址出土

11-12. 丰田玉双兽首形耳饰 菲律宾大鹏洞遗址出土

13. 丰田玉双兽首形耳饰 泰国三乔山遗址出土

14. 绿云母矿料 泰国三乔山遗址出土

15. 丰田玉矿料 泰国三乔山遗址出土

16. 方形丰田玉矿料 越南容笱遗址出土

三 玉石饰的交流传播

在考古学者对古代社会的研究中,社会集团、区域人群及政体间的交流互动始终是重要议题。一些学者认为互动研究可以映射更加广泛的连通性,是人文学科更广泛“关系转向”的组成部分 。海上丝绸之路是由人、商品、港口和航线构成的空间关系网络,有实物遗存和文献佐证,非常适合进行跨区域交流互动的研究。一般认为,多个遗址间的相似器物往往映射了彼此间的关联程度。虽然这种相似性未必代表直接互动,但有学者坚持认为使用高相似度物质遗存的人群比使用完全不同物质遗存的人群更有可能产生互动 。通过科技考古的成分检测,研究者能够构建产地、市场和消费者之间的关联网络,不仅可追踪物质流动轨迹,更能解释生产-分配系统的组织结构 。结合玉石饰在形态、风格上的相似性比较,以及科技考古的产源和技术分析,能为研究人群互动、区域关联和贸易网络提供高辨识度的支撑。

东印度洋-南中国海及其周边的玉石饰交流具有阶段性特点,结合产品种类、数量、加工工艺,以及相关联的物质遗存变化,大致能分为四个阶段,分别代表玉石饰交流传播的萌芽、发展、繁荣与衰落过程。

第一阶段为公元前5世纪及之前。此时玉石饰交流以小区域、散点状的方式存在,产品数量不大且距离生产地越远数量越少。在南印度,玉石饰产品在满足本地消费的同时,也与更北方的人群发生交流。在缅甸西北内陆地区,奥凯(Oakaie)作坊遗址及其附近的墓地、矿源地形成关联,虽然其加工技术与南亚的半宝石生产的关系还不明确,但显然该地区很早就已有使用本地原料制造红玉髓珠饰的传统了 。在南中国海西侧,铜荳(Dong Dau)文化、扪丘(Go Mun)文化有着发达的环、玦类玉石饰品,除主要沿越南沿海进行南北向交流外,也与两广沿海地区发生互动联系。在南中国海东侧,卑南文化晚期的软玉制品主要影响到了台湾本岛、南部离岛及菲律宾北部的巴丹群岛等地。

第二阶段为公元前4世纪至公元前2世纪。此时的玉石饰交流从前阶段的小区域交流扩大为由沿海生产或贸易节点连接的跨海域互动,南印度的玉石饰产品或者专业工匠经由海路进入东南亚沿海,特别是马来半岛北侧克拉地峡东西两岸和泰国湾北区沿海的社群;在华南地区,印度-太平洋珠在战国时期已见于广州地区的墓葬,甚至更北方的湖南长沙、临澧、岳阳等地战国墓中也随葬少量扁圆状或管状玻璃珠饰 。虽然没有见到输入型的玉石饰,但来自南亚或者东南亚的物品已通过岭南的港口辗转流入楚国市场了。

公元前2世纪之前,在泰国的中南半岛、呵叻高原(Knorat Plateau),越南南部沿海、菲律宾巴拉望岛等地的玉石饰制造中心、港口或者区域中心聚落,都有加工精细、具有较高品质和复杂形态的玉石饰。这些玉石饰的制作技术与风格跟同时期的印度产品基本相同,研究者判断其由印度工匠制造 。印度玉石饰的输入带动了当地的市场发展,也促进了生产多元化的转向。例如在公元前4和前3世纪的三乔山遗址中,玉石饰就以较高品质的南亚技术、风格产品为主,公元前2世纪后,遗址中来自越南南部、中南半岛内陆,以及中国华南的文化因素增多,玉石饰生产技术与风格也更加多样,可推测汉朝南部港口与大陆东南亚、泰国湾沿岸的贸易频度的增加。与此同时,覆盖南中国海的东、西、南三侧沿海地带的软玉饰物交流也较为活跃,沿海社群通过海上交流网络共享包括陶器、玉石饰、瓮棺葬等在内的物质文化和技术实践,依托所谓的“沿海连通性”(coastal connectivity)来维系隔海而居的远距离社群间深层次的文化纽带、信仰与传统 。

总体来看,本阶段的东印度洋-南中国海区域存在两个相对独立又有所联系的交流圈。它们分别是东印度洋-大陆东南亚-华南沿海的交流圈和大陆东南亚-岛屿东南亚沿海交流圈。前者在本阶段处于发展的上升时期,一些遗址中随时间演进而逐渐增加的不同风格珠饰,具有印度、东南亚或汉朝风格的陶器,青铜器等见证了该交流圈的贸易范围和强度的不断增长。后者又被称为沙黄-卡拉奈交流圈(Sa Huynh-Kalanay Interaction Sphere) ,在本阶段同样处于交流的繁荣时期,形成了连通中南半岛沿海、加里曼丹岛、菲律宾群岛和台湾南部离岛的直接交流的远洋路线,共同特征包括瓮棺葬习俗、装饰刻划纹与压印纹的沙黄-卡拉奈式陶器,沙黄式软玉耳饰、黑曜石工具等。两个交流圈在大陆东南亚的南部沿海一带形成交汇,影响力波及泰国湾西岸和东南亚内陆。相关考古证据包括使用印度技术和南中国海技术生产的南中国海风格产品在三乔山遗址中的共存,在克拉地峡西侧马里万(Maliwan)、奥吉(Aw Gyi)遗址中也发现来自印度、南中国海沿岸的文化因素共存现象 。

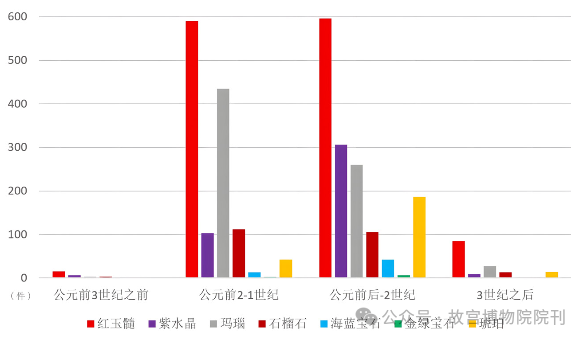

第三阶段为公元前1世纪至公元2世纪。此时东印度洋-南中国海区域的两个交流圈依然延续,但是发展态势明显不同。东印度洋-大陆东南亚-华南沿海的交流圈愈发繁荣,华南输入型玉石饰在种类与数量上与前阶段一样维持了高水平〔图四〕 。三乔山在公元前1世纪之后彻底退出了历史舞台,但作为其替代者的新兴中心在克拉地峡两侧和泰国湾沿岸不断出现,如湄公河三角洲的俄厄就是其中一个重要港口,由它建立起与南亚-孟加拉、泰国湾沿岸、中国南部港口等地的广泛贸易联系。同时,东南亚内陆地区的人们也较多参与到区域贸易体系之中 。根据《汉书·地理志》的记载,从黄支国经皮宗至日南的直航路线是与跨越克拉地峡路线不同的另一选择,南亚产品可以通过此航线直接输入岭南的港口。合浦九只岭M5的铁铝榴石原料产地、双钻石钻头钻孔技术、旋磨和球磨抛光方法都说明其可能是从印度或斯里兰卡输入的 。相比之下,大陆东南亚-岛屿东南亚沿海交流圈中的软玉耳饰贸易却在本阶段走向衰落。

图四 华南地区出土玉石饰数量变化

第四阶段为公元3世纪及之后。此时东印度洋-南中国海的玉石饰交流走向全面衰落:软玉耳饰完全退出交流体系,各种半宝石材质的珠饰在各地也大幅减少,华南地区三国魏晋时期的墓葬中仅零星可见。发生这种变化的原因应该与中国及东南亚地区政权更迭带来的社会动荡,以及各地消费习惯的变化有关。

四 玉石饰的消费

在本研究的时空范围内,玉石饰通常出土于两种情境:多数以随葬品形式见于墓葬之中,其他也有出于玉石饰加工作坊遗址的。这与玉石饰通常作为人们日用装饰品的认知有一定差别,究其原因应该与玉石饰的私人属性有关。生前佩戴,死后作为私有物随葬,即使在那些把玉石饰视为地位象征物的社会中,也不会因为所有者的死亡而改变饰品归属或者进入流通渠道。据墓葬资料可知,在公元前5世纪至公元3世纪的东南亚和中国南方地区,玉石饰与其他贵重饰品共同构成了死者身份的象征体系,但各地的具体情况又有所差异。

在柬埔寨的沿海社群,玉石饰仅见于少数墓葬,而这些墓葬比同一社群的其他墓葬拥有更多的随葬品。卡特认为随葬玉石饰的墓主属于社群中地位重要且能参与跨区域威望物品交换的社会精英阶层 。对泰国能乌洛遗址的研究为这种认识提供了量化证据,特尼森对该遗址中126座墓葬的随葬品按照物理特性、材质稀缺性、外来性、工艺/技术与劳动力投入等要素进行标准化赋值,分别统计出各墓葬的总财富值(total wealth)后发现,玛瑙和红玉髓珠饰是当地墓葬中价值最高的物品,而且“随葬玛瑙/红玉髓珠的墓葬比没有随葬这类珠饰的墓葬更为富裕” 。而且,随着约公元前1世纪时玛瑙和红玉髓珠饰在当地的出现,能乌洛遗址的丧葬习俗也发生了显著变化,持久可佩戴的个人装饰品替代公共宴飨成为社群成员获取社会地位的新载体 。这种使用珍贵物品作为社会地位象征的现象在东南亚的民族志资料中同样能找到例证。公元1050-1800年间,生活在菲律宾老基扬甘村(Old Kiyyangan Village)的伊富高(Ifugao)人,就以拥有梯田和珍贵异国商品的数量来区分社会阶层,在葬礼和其他仪式活动中,外来珠饰都是社会身份的重要标志物 。这种跨越时空的文化相似性,凸显了玉石饰作为身份标识物的跨文化共性和在东南亚社会结构中的持久象征意义。

在汉朝的南方地区,玉石饰的使用也能标识社会身份。以合浦文昌塔1986-1988年发掘资料为例,近200座墓葬被分为五期,分别对应西汉前期、西汉中期、西汉后期、东汉前期和东汉后期。玉石饰在西汉中期开始少量出现,随葬玉石饰的墓葬比例和玉石饰数量在西汉后期达到高潮,之后走向回落。不过,无论哪期墓葬,有玉石饰的墓葬在随葬品的平均数上都大于没有玉石饰的墓葬〔图五〕,且前者中还多有青铜器伴出,说明这些墓葬相对更加富裕。不仅文昌塔墓地,汉代合浦郡辖区内的其他墓地也是如此。西汉后期至东汉早期的玛瑙、红玉髓、石榴石、琥珀等材质珠饰仍然集中分布于大中型墓葬,其墓主身份可能是政府官员及其家人,或者是从事贸易活动的富商 。公元3世纪之后,合浦地区的厚葬习俗式微,随葬玉石饰的数量大为减少。在西汉前期的广州汉墓中,印度和东南亚的珠饰数量有限且仅见于高等级墓葬,有着明显的奢侈品性质。在已发掘的数百座该时期墓葬中,只有14座墓中发现珠饰,且95%出自南越王墓,其他墓葬中的数量合计不足150颗,而玉石珠饰只有寥寥数颗。广州汉墓随葬的玉石饰种类、数量在前2世纪之后不断增长,公元前1世纪至公元2世纪间达到繁荣阶段,之后则呈现快速减少的状态。虽然随葬玉石饰的墓葬在随葬品数量上更为丰富,但相比与没有玉石饰的墓葬,差距并不显著,而且一些仅随葬少量陶器的墓葬中也有玉石饰发现。

图五 文昌塔墓地玉石饰随葬情况

由于社会结构与经济基础的差异,玉石饰在不同地区的消费有所区别,形成纵向分配与市场化交易两种形式。在东南亚,玉石饰的消费与社会等级紧密关联,其分配有着明显的精英化特征。玉石饰的拥有者通常掌握着远程贸易网络和珍贵物品的分配权,并通过对玉石饰等珍贵物品的占有与展示来强化自身的社会地位。这种模式广泛存在于中南半岛的社群以及南中国海岛屿的中小型聚落中,甚至部分港口城市也将玉石饰的分配和使用纳入地方权力框架之中。相比之下,汉朝南部地区的玉石饰消费则呈现出市场化的倾向。尽管伴出玉石饰的墓葬往往在随葬品方面更加丰富,但其作为社会地位象征的功能却较为弱化。根据部分小型墓葬中也随葬玉石饰的情况,可知上述现象更倾向于反映墓主的经济能力而非社会地位。以价格机制为主导的市场化交易,把玉石饰的分布、数量与区域经济发展水平关联起来。例如,在两汉时期的郡治城市(如番禺、合浦、长沙等),玉石饰的消费规模大,随葬比例较高;而在经济相对欠发达的中小城市,往往只有零星发现。消费方式的差异不仅体现了不同社会对玉石饰的价值认知差异,也暗示了区域间经济结构与社会权力运作模式存在分野。

五 结语

对公元前5世纪至公元3世纪东印度洋-南中国海区域玉石饰的生产、流通与消费的研究,可以揭示早期海上丝绸之路贸易网络的多元性与复杂性。在玉石饰的生产层面,存在不同的技术传统和组织模式:南亚地区依托悠久的工艺传统和专业化生产体系,通过海上贸易将产品交易到东南亚与中国南部,推动了以三乔山遗址为代表的地方生产中心的发展;南中国海区域则依托台湾软玉,通过工匠的流动或技术的传播,实现了跨区域的玉饰流通。这种差异传达出两个地区社会经济结构的区别,也展现了技术传播与本地适应性的动态平衡。在贸易层面,形成两个相对独立又偶有交汇的交流圈,两者的兴衰揭示了海上丝绸之路早期贸易网络的波动性与脆弱性。东印度洋-大陆东南亚交流圈因汉朝南部港口的参与而持续繁荣,而南中国海周边区域的软玉耳饰贸易则走向衰落,这种分化与区域政治经济格局的变化密切相关。在消费层面,玉石饰的社会功能因地区而异:东南亚社会将其作为精英阶层的身份象征,服务于权力巩固与社会分层;而汉朝南部地区则表现为市场化消费,玉石饰的拥有与个人财富水平直接相关,反映的是更加发达的贸易经济体系。简而言之,本研究为理解古代跨区域贸易中技术传播、社会需求与市场机制的相互作用提供了微观案例,凸显出物质遗存对于早期海上丝绸之路研究的独特价值。