故宫院刊 | 岳天懿 董新林:十六国北朝瓦当的考古学研究

十六国与北朝政权,在中国历史上留下了浓墨重彩的篇章,完成了秦汉向隋唐、由乱世至一统的过渡,亦是民族融合和文化创新的重要时期。屋顶檐头筒瓦的下缘部分——瓦当,因其巨大的出土数量、广袤的分布范围,以及形制、纹饰、制法的多样性,成为中国历史时期考古中的重要标型器,不仅是手工业考古的重要研究对象,在城市、陵墓等大遗址的发掘与研究中亦具有尤为重要的价值。十六国北朝瓦当的研究,是考古学界长期关注的问题之一。前贤的代表性成果中,有以平城、洛阳、邺城、三燕龙城等重要城址出土瓦当为中心的个案研究,也有围绕莲花、莲花化生等专门瓦当类别的讨论,亦有一些围绕北朝瓦当的长时段综合性考察。近年来,上述都城遗址的一系列考古新发现,以及长安、晋阳地区这一时期重要都市考古材料的积累,为在前辈学者的研究基础上深化探索提供了崭新的契机和坚实的支撑。

本文尝试在系统梳理考古材料的基础上,以十六国北朝都城为主线,进一步厘清这一阶段瓦当的类型与年代,进而探讨瓦当背后反映的分区和文化源流。同时,对瓦当时空谱系的新识,一方面可促进对重要遗址年代和性质的再思考,另一方面亦有助于瓦件研究及考古发掘方法的总结与反思。

一 十六国瓦当材料的分型和辨识

十六国时期的瓦件材料长期以来相对星散,近年来随着考古资料逐步积累,研究者得以从性质较单纯的十六国时期遗迹中,确认一批较典型的十六国瓦当。在此基础上,在诸多城市遗址的考古工作中,通过与本地东汉魏晋及北朝瓦当的比较,结合层位关系,还可辨识出一批相对特殊、无法归入前后时段的瓦当材料,很可能是十六国时期的遗物。

目前出土的十六国瓦当,以关东(洛阳、邺城)、关中(长安)、晋阳及东北的三燕龙城为典型。纹饰多样,包括文字、莲花纹、几何植物纹、云纹、人面纹等。值得注意的是,在圆形瓦当之外,还发现一批饰人面纹的半圆形瓦饰及半圆形瓦当。

(一)关东地区

关东地区的材料以洛阳和邺城两座都城为中心,其中又以邺城的材料较为丰富。十六国时期的后赵、冉魏、前燕政权,先后以曹魏五都之一的邺北城为都。1930年代至1980年代初,已陆续采集了一批十六国瓦当材料。1980年代邺城考古队成立后,在邺北城的钻探调查中获得了更为丰富的材料。此后邺北城南墙潜伏城门、邺北城西侧南营窑址和孟庄窑址的发掘,则提供了尤为重要的十六国时期典型器。

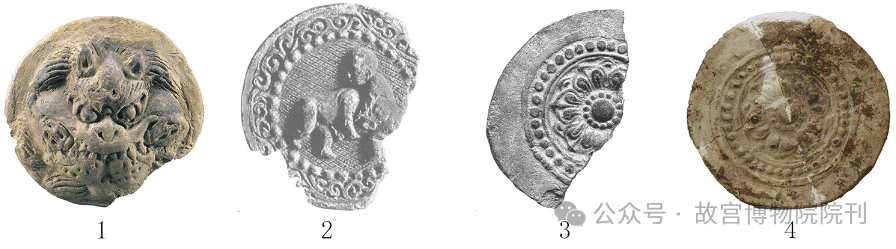

目前邺城出土的十六国时期瓦当,根据纹饰的不同,可分为文字、莲花纹、几何植物纹、云纹瓦当四类〔图一〕。此外,伴出的还有一类人面纹的半圆形瓦饰〔图二:1〕。

图一 关东地区十六国时期瓦当及相关瓦饰

1-10. 邺城出土十六国瓦当及扇叶形瓦饰

1. 文字瓦当A型(邺北城潜伏城门98JYBT12∶42)

2. 文字瓦当B型(南营窑址2006JCN采∶3)

3-5. 文字瓦当C型(邺北城T194∶35、漳河河道采集文446、邺北城采集∶806)

6. 莲花纹瓦当(孟庄窑址2006JCJY19∶31)

7-8. 几何植物纹瓦当A型、B型(南营窑址2006JCNH1∶1、南营窑址2006JCNH1∶10)

9. 云纹瓦当(南营窑址2006JCN采∶2)

10. 扇叶形瓦饰(2006JCN采∶10)

11. 汉魏洛阳城出土十六国文字瓦当(93BLT2F2∶1)

图二 十六国北朝时期都城遗址出土人面纹瓦饰及对比材料

1. 邺北城南墙潜伏城门98JYBT12∶6

2. 汉魏洛阳城永巷遗址出土

3. 朝阳北塔T16AF5∶15

4. 平城西册田遗址标本08-1

5. 徐州铜山班井二号墓出土 徐州博物馆藏 岳天懿摄

6. 福建福州地铁屏山站工地出土

文字瓦当,即以文字为当面主要装饰。类型较丰富,根据当面布局的不同,可分三型。

A型,四分布局,以界隔线分为四区,外饰锯齿状三角缘。如邺北城潜伏城门所见者,残存当文“大赵□□光□浮图”〔图一:1〕。

B型,四分布局,但不见界隔线,当面四字,被四乳丁间饰一一隔开,或可见“大”“利”“贵”等字〔图一:2〕。

C型,双界隔线的三分布局,当面饰“大赵万岁”或“富贵万岁”,均对读〔图一:3-5〕。在南营窑址出土的可能为早期鸱尾雏形的扇叶形瓦饰中,还见到三个“大赵万岁”瓦当的组合形象〔图一:10〕。

其他几种瓦当的类型相对有限。莲花纹瓦当多为八裂瓣布局,莲蓬当心,枣核瓣两端收尖〔图一:6〕。

几何植物纹瓦当均为四分布局,有间饰,分两型。

A型,主题纹饰与间饰均呈乳丁状〔图一:7〕,

B型,主题纹饰与间饰由乳丁、细长瓣、十字形饰和空心的甲字形饰组成〔图一:8〕。

云纹瓦当,当面云纹较简化,无界隔线,有三角缘外饰带,当面有字〔图一:9〕。

汉魏洛阳城目前所见的十六国遗存尚不丰富。1990年代出土的“富贵万岁”文字瓦当残块〔图一:11〕,曾被认为是北朝标本。但从后续的发现来看,其与邺城所见者更为接近,而与平城所见北魏前期井字界隔者迥异,应当是十六国时期的产品。近年在宫城永巷遗址新发现十六国时期的遗存中,还出土一类半圆形人面瓦当〔图二:2〕。这种半圆形瓦当与邺城等地所见半圆形瓦饰,虽然在使用方式上可能存在差异,但装饰的人面纹样高度接近。

(二)关中地区

目前可辨识出的关中地区的十六国瓦当来源有二,一是1996-2002年西岳庙遗址发掘出土的部分材料,二是21世纪以来汉长安城中十六国时期遗存的发现。

以类型相对丰富的西岳庙遗址为例,发掘报告公布的南北朝时期遗存中,有两类标本值得注意。

一是文字瓦当,均为四分界隔、小字隶书,当文多为“千秋万岁”,少数为“如意万年”,边轮宽窄不一,多不突出〔图三:1-3〕。

图三 关中出土十六国瓦当及扇形瓦饰

1-3. 文字瓦当(西岳庙G66H1∶1、东廓基∶1、T1075∶14)

4-6. 云纹瓦当(西岳庙T1084A∶28、G624∶1、长乐宫二号遗址晚期陶窑Y12∶6)

7. 扇形瓦饰(西岳庙G335∶1)

二是云纹瓦当。公布标本中较值得注意者有两种。第一种云纹简化,边轮完全缺失,推测边轮与当面并非一体成型〔图三:4〕;第二种云纹具象,在外围有一周“X”形纹饰带〔图三:5〕。

一般认为,自西汉中期以后,当面和凸起的边轮一体范制成型的云纹及文字瓦当,逐渐成为两汉魏晋都城瓦当的主流做法。特别是云纹瓦当,是东汉魏晋时期京畿地区最为主流的瓦当。上述“千秋万岁”文字瓦当,其当文虽在两汉时期亦有发现,然西岳庙所出者的字体、布局皆有很大变化。第一种云纹瓦当纹饰简化,其云纹形态和边轮形制均与西汉中后期以降的都城传统不同,在西晋的纪年瓦当上还有此类简化云纹延续的例证。第二种云纹瓦当外饰单圈“X”形纹饰,似为汉代环饰菱格纹的同类标本的仿作,在长安城长乐宫二号遗址晚期陶窑、十六国至北朝时期长安城宫城宫门亦发现相近纹样的标本〔图三:6〕。以长乐宫所出标本为例,其当背保留的刻划等工艺痕迹与西汉瓦当亦截然不同,当同为十六国时期的产物。在西岳庙还出土一件值得注意的扇形瓦饰,其上装饰三枚云纹瓦当图案〔图三:7〕,整体形制与邺城南营遗址采集到的“大赵万岁”扇形瓦饰颇为相近,很可能也是十六国前后的标本,可作为这批瓦当断代的旁证。

(三)晋阳地区

晋阳位于今山西省太原市,作为控扼晋地的咽喉,它是十六国时期兵家必争之战略要地,前秦、后赵先后定都于此。晋阳古城三号基址出土了一批以往在晋阳地区较为少见的瓦当,报告根据出土层位和遗物特点,将其年代定为魏晋至十六国时期。参考汉代都城的瓦当序列,这批标本中的“长乐未央”文字瓦当和云纹瓦当〔图四:1-2〕,应系两汉实物。出土的“切当”做法的素面瓦当(即制作时瓦当先连接完整圆形瓦筒,再切去瓦筒的一半),因只报道了个例,亦不排除是早期遗物混入的可能〔图四:3〕。还有部分带三角形锯齿外缘的云纹瓦当〔图四:4〕,与邺城、洛阳所见魏晋云纹瓦当相近,可能是东汉末至魏晋时期的产品。除此以外,尚有一部分瓦当标本,体现出较明显的十六国特色。

图四 晋阳古城三号建筑基址出土两汉魏晋十六国时期瓦当辨析

1. 文字瓦当(TN02W047∶10)

2. 云纹瓦当(H108∶8)

3. 素面瓦当当背(H94∶1)

4. 云纹瓦当(TN03W027∶6)

5. 文字瓦当(H130∶26)

6. 柿蒂纹瓦当(TN04W015∶2)

7. 云纹瓦当(H117∶2)

一是纹饰与前揭关东地区标本较为接近者,如“长乐富贵”文字瓦当〔图四:5〕,小字隶书,四分布局,双界隔线。

二是纹饰特殊、工艺亦较为原始的标本,以四叶柿蒂纹瓦当、较简化的卷云纹瓦当为典型〔图四:6-7〕。柿蒂纹或见于两汉时期部分云纹瓦当的当心装饰中,但作为主题纹样并不多见。云纹卷曲若此者,亦与常见的两汉魏晋云纹瓦当有别。此外,这些标本边轮或窄小,或缺失,后者意味着边轮和当面有可能并非一体成型。

上述标本与本地所出特征相对明确的汉魏时期瓦当在纹饰和形制上区别较大,虽然尚不能排除早期遗物的可能,但为探索晋阳地区十六国瓦当提供了重要线索。

(四)东北地区

位于今辽宁省朝阳市的三燕龙城旧址,曾是前燕、后燕、北燕三个政权的都城,亦是三燕瓦当研究的核心城址。其材料的积累始于1990年代朝阳城区配合基建考古工作,2000年以后朝阳北大街、北塔及周边北票金岭寺遗址材料的公布,提供了目前为止三燕瓦件研究最详实的基础材料。

龙城出土的三燕瓦当均饰莲花纹。根据纹饰布局的不同,可分两型。

A型,花瓣之间无间饰。大多有界隔线,以四、六瓣为主〔图五:1-4〕。

B型,花瓣之间有间饰。无界隔线,以六、八瓣为主〔图五:5-6〕。

另在朝阳北塔的发掘中,三燕地层还伴出半圆形人面纹瓦饰(见图二:3)。

图五 三燕龙城一带出土十六国瓦当

1-6. 三燕龙城出土莲花纹瓦当

1-4. A型莲花纹瓦当(北大街04CL管线沟采∶2、北大街04CLVH14∶6、北塔T74∶18、营州路93CYZT4∶1)

5-6. B型莲花纹瓦当(金岭寺BD44、北大街04CLV3:21)

(五)统万城

除了以上相对典型的材料,我们还需对统万城的材料进行一些说明。统万城位于今陕西榆林,是十六国中夏政权的都城。该城址报道的瓦当类型中,莲花、兽面纹显系唐及五代以降遗物。蝉纹瓦当范作为孤例,年代尚难判断。出土的“永隆”文字瓦当,或被认为是较重要的十六国时期遗物〔图六〕。据传世文献可知,确有殿名“永安”,以“永隆”为号似乎也符合当时北方地区吉语瓦当的传统。然两字上下布局的文字瓦当,亦可溯源至两汉时期。十六国时期的统万城是否在汉城基础上改建,仍是学界聚讼已久的问题。因此这一例标本的断代,还有待未来的发掘来证实。

图六 统万城出土“永隆”文字瓦当

二 北朝瓦当类型与分期

(一)北朝前期——以平城地区为中心

登国元年(386),拓跋珪即代王位,郊天建元,定都盛乐。天兴元年(398),定国号为魏,并自盛乐迁都平城,“始营宫室,建宗庙,立社稷”。泰常七年(422),明元帝筑平城外郭城。太和十八年(494),孝文帝迁都至洛。从盛乐到平城,是北魏王朝从游牧转向定居的重要阶段。

盛乐古城即今内蒙古林格尔土城子古城。该城不仅是北魏的立国之都,后来亦作为其军镇防御体系的枢纽而长期沿用。已刊布的盛乐古城出土北朝瓦当,大多与平城、洛阳所见者相近,尚难以从中辨析出拓跋珪立国初期、定都盛乐时期的标本。因此,北魏早期瓦当的框架,仍有赖于平城,即今山西大同地区的材料。

除去散出及流失民间的材料,平城一带出土北朝瓦当的典型地点,可归并为五组。一是北魏宫城遗址,其中操场城一号、二号的材料已刊布。二是云冈石窟,其始建年代应不早于和平初年(460)。三是始建于太和三年(479)的方山永固陵,四是建于太和十五年(491)的南郊明堂遗址。五是大同东南桑干河畔的西册田遗址,因缺少系统发掘,遗址的年代下限尚难确定,但出土多种其余地点鲜见、疑似平城时代前期的瓦饰。在散出的瓦当标本中亦有一些较重要者,如大同城南金属镁厂M5墓室填土出土的莲花化生瓦当等。

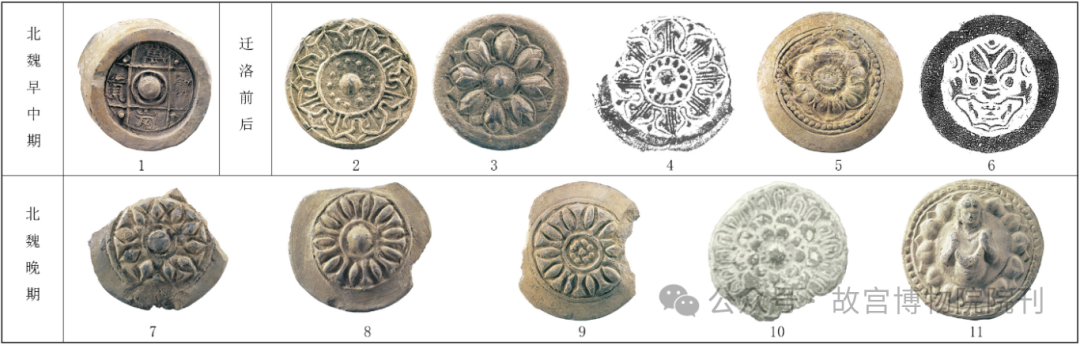

平城出土的北朝瓦当,主要有文字、莲花、莲花化生、兽面四类。结合纹饰变化和出土地点,可分四期。

第一期,盛行文字瓦当,多见者为两小类。第一小类为小字,四分布局,当文“皇祚永延”“皇□□岁”等〔图七:1〕;第二小类为大字,井字界隔布局,当文“万岁富贵”“大代万岁”等〔图七:2-4〕。早年曾有学者在山西阳高南郊采集到井字界隔与小字相结合的文字瓦当残块,当文疑为“太安四年”(458),似可视作两种风格之糅合,不过类似的标本在平城并未发现。这一期的标本主要见于西册田和操场城建筑遗址,在云冈石窟、方山陵区、明堂遗址均不见,则其年代应该偏早,当是5世纪上半叶至中叶生产和流行的产品。从出土地点的分布来看,平城地区所出的半圆形人面瓦饰大多可归入此期(见图二:4)。

图七 平城出土北朝瓦当

1-4. 第一期 5-7. 第二期 8-16. 第三期 17-23. 第四期

1-4. 第一期文字瓦当(操场城二号遗址T5202∶5、西册田标本06-1、西册田05-16、西册田遗址出土)

5-7. 第二期文字瓦当(操场城一号基址T5103∶8、云冈窟顶东部佛寺T206074∶5、云冈窟顶西部佛寺T5254:1)

8-10. 第三期文字瓦当(永固陵思远佛寺T011∶2、方山永固陵思远佛寺T004∶9、操场城二号遗址L2011∶4)

11-14. 第三期莲花纹瓦当(操场城一号基址C3、方山永固陵思远佛寺T006∶4、云冈窟顶西部佛寺T5244∶43、 云冈窟顶西部佛寺T5244∶111)

15. 第三期莲花化生瓦当(操场城一号基址C4)

16. 第三期兽面纹瓦当(操场城一号基址T6102∶11)

17-21. 第四期莲花纹瓦当(操场城二号遗址T7012∶1、云冈窟顶西部佛寺T501Y5021∶8、操场城二号遗址T5123∶1、云冈窟顶西部佛寺T5294∶48、方山永固陵思远佛寺T005∶1)

22-23. 第四期莲花化生纹瓦当(云冈窟顶西部西部佛寺T517南扩方4∶68、操场城一号基址C11)

第二期,流行井字界隔的文字瓦当,当心大圆形乳丁和四角小乳丁外,均附一周凸弦纹。当文以“万岁富贵”“传祚无穷”最为流行,大量出土于云冈山顶寺院和操场城一带大型建筑基址中,应该与云冈石窟的大规模开凿年代相当,推测年代在5世纪中叶至80年代〔图七:5-7〕。

第三期,文字瓦当仍继续流行,此外莲花纹、兽面纹瓦当以及部分莲花化生瓦当开始出现。

这一阶段的文字瓦当仍流行井字界隔,但当心大乳丁和四角所饰小乳丁外围凸弦纹或消失,字体小而不规整。除“万岁富贵”“传祚无穷”外,还有多种不同的吉语文字。这批文字瓦当在方山永固陵思远佛寺遗址大量出土,在云冈和操场城亦有少量发现。推测其年代当与永固陵的营建时间相当,约5世纪80-90年代〔图七:8-10〕。

此期出现的莲花纹瓦当和莲花化生瓦当均为复瓣。主要特征是,多见外鼓的弧尖形外廓,同瓣内两花肉多被界隔线分开,而相邻两瓣的花肉往往相连,间饰呈翻瓣状,花瓣、间饰直抵边轮〔图七:11-15〕。上述风格的莲花纹瓦当亦见于北魏洛阳城,在平城多见于南郊明堂遗址和方山永固陵,在云冈石窟窟顶佛寺亦有发现,然出土数量较少,比重远不及伴出的文字瓦当。在明堂和操场城一号基址出土有比例较高的兽面纹瓦当〔图七:16〕,其相近风格标本同见于洛阳。平城地区上述瓦当的年代上限应当与明堂、永固陵的营建年代相隔不远,大约是迁洛之前新出现的样式,下限可能到迁洛以后的6世纪初。

第四期,流行莲花纹和莲花化生瓦当,兽面纹瓦当可能也在继续生产。莲花纹此期一是新出现了单瓣类别〔图七:17-18〕;二是复瓣莲纹的弧尖形外廓内收,不再紧贴至边轮,邻瓣花肉不相连,有的标本还出现了联珠纹外饰〔图七:19-21〕。这种变化在莲花化生瓦当中亦同样发生〔图七:22-23〕。这一期瓦当,在云冈、方山陵区有零星发现,集中出土于操场城二号建筑基址。其纹样变化,与北魏洛阳城二、三期(详见下文),特别是永宁寺遗址出土的瓦当组合类似。推测年代上限在6世纪初,下限可至六镇之乱。

(二)北朝中期——以洛阳地区为中心

十六国时期,洛阳城在战火浩劫之下遭受了较大规模的破坏。太和十七年(493),孝文帝从平城迁都至洛阳,再次开启了洛阳城的大规模营建,以原汉晋大城作为内城遗址,最终形成宫城、内城、外郭城三重城垣相套的布局。北魏时期洛阳的营建并非一蹴而就。宣武帝景明二年(501)扩建郭城,郭城内的里坊、大市等遗址的始建约在此时。而坐落于内城的永宁寺,则始建于熙平元年(516),孝武帝永熙三年(534)毁于大火。其后数月孝武帝出奔关中,北魏分裂,北魏洛阳城自此渐趋衰颓,在北周和隋唐初期短暂的沿用后,终于湮没于历史长河。尽管作为都城的时间并不长久,但北魏洛阳城却见证了北魏王朝从鼎盛到崩解的过程,该城址出土的材料,是构建北朝中期瓦当序列的不二之选。

北魏洛阳城出土的瓦当,主要有莲花、兽面、忍冬、莲花化生纹和文字瓦当五类。其中,莲花纹瓦当是出土数量和种类占比最大、变化最多样的类别,可分为三期。

第一期,均为复瓣,多为五至六瓣。这一批标本的特征是:花瓣有较鼓的弧尖外廓,造型十分写实,相邻花瓣外廓、花肉相连;当心均为大乳丁外环绕一周小乳丁;无联珠纹外饰。这一期标本多见于内城建春门和一号房址,在太极殿、阊阖门也有出土,大市遗址亦有零星发现。推测是迁洛初期城市营建的主要产品,个别可延续至公元6世纪初〔图八:1-2〕。

图八 北魏洛阳城出土瓦当

1-3. 第一期莲花纹瓦当(建春门85LWJT14∶1、太极殿T28653B∶2、明堂78HNMJ8H5∶01)

4-7. 第二期莲花纹瓦当(大市遗址周边87BD2∶2、大市遗址周边85BDT63∶1、津阳门内大道T43∶9、阊阖门T7112∶15)

8-9. 第一、二期兽面纹瓦当(阊阖门T4062∶22、太极殿T24654C∶1)

10-16. 第三期莲花纹瓦当(大市遗址出土、市遗址周边86BDT9G2∶3、永宁寺T1∶3027、明堂78HNMT62∶01、大市遗址周边87BD2∶3、永宁寺T1∶3026、永宁寺T1∶3059)

17-18. 第三期兽面纹瓦当(永宁寺T5∶3183、永宁寺T1∶3028)

19-20. 第三期莲花化生瓦当(永宁寺T1∶3047、T1∶3044)

21-22. 第三期忍冬纹瓦当(永宁寺T1∶3043、T1∶3052)

第二期,均为复瓣,瓣数主要有六、七、八瓣等。特征是:花瓣仍多为弧尖形外廓,但开始缩减内收,部分已近弧形;花瓣和间瓣不再紧贴至边轮,开始向内收缩;当心大乳丁外除环绕小乳丁,部分环以小短线纹装饰;花瓣外围开始出现联珠纹装饰带。上述标本在洛阳郭城大市遗址多有发现,应该是景明年间郭城扩建的产物,流行于5世纪末至6世纪初〔图八:4-7〕。

第三期,新出现了单瓣莲纹瓦当,瓣数多在八瓣至十二瓣,无联珠纹外饰,小乳丁构成莲蓬当心〔图八:10-14〕。复瓣莲纹瓦当以八瓣为主,弧形外廓,相邻花瓣外廓、花肉不相连,开始出现莲蓬当心,外有联珠纹装饰带〔图八:15-16〕。这一期的典型标本集中出土于永宁寺遗址,上限当在孝明帝朝,整体的下限大体应在北魏分裂之时,约6世纪10-30年代。不过也应注意的是,单瓣莲纹瓦当中的个别标本(见图八:14),与其余莲纹瓦当花瓣形态差别较大,尚不能排除其为北周营洛阳宫时期产物的可能。

兽面纹瓦当可分无犄、有犄两小类。无犄且额顶鬃毛弯曲的标本,与平城所见兽面瓦当相近,在阊阖门、一号房址多见〔图八:8-9〕。鬃毛平直的无犄兽面瓦当〔图八:17〕及有犄者〔图八:18〕,多见于永宁寺。前者应当与莲花纹瓦当第一、第二期对应,后者则对应第三期。莲花化生〔图八:19-20〕和忍冬纹瓦当〔图八:21-22〕,目前在洛阳均仅见于永宁寺遗址,归入第三期为宜。但结合平城的序列,推测莲花化生瓦当应该存在一、二期对应的标本。文字瓦当在北魏迁都洛阳以后似乎已经不再流行,唯有明堂遗址所见井字界隔延年益寿瓦当〔图八:3〕,可能是平城时代文字瓦当的余音,可归入第一期。

(三)北朝晚期——以邺城、晋阳和长安为中心

北魏分裂后,东魏北齐政权以邺城、晋阳为中心,和占踞长安的西魏北周政权相对峙。这三座城址的考古材料,集中反映了北朝晚期以莲花纹为主体的瓦当典型面貌。

1. 邺城

东魏北齐政权在邺北城的基础上,扩建邺南城为都。邺城出土的北朝莲花纹瓦当 ,仅少数为复瓣〔图九:1〕,大多数为单瓣〔图九:2-9〕,当心一般呈莲蓬状。单瓣莲纹瓦当的瓣数多在六、八至十一瓣不等,根据联珠的有无,可分甲、乙两小类。根据花瓣形态的不同,这两小类均可进一步分为两型。

图九 邺城出土北朝晚期莲花纹瓦当

1. 复瓣莲花纹瓦当(曹村窑T102H123∶3)

2-9. 单瓣莲花纹瓦当 2-5. 甲类A型(宫城206号大殿2018JYNT50K1H58∶105、漳河河道内采集标本文421、朱明门86JYT1492∶50、赵彭城佛寺11JYNT90G(SW)3∶10)6. 甲类B型(核桃园五号基址T2724∶57)7-8. 乙类A型(赵彭城佛寺11JYNT90G(SW)3∶8、赵彭城佛寺04JYNT73H2∶3)9. 乙类B型(邺南城西郊窑址94JYT401H1251∶6b)

A型,两端收束的枣核形瓣(见图九:2-5、7-8)。

B型,圆珠形瓣(见图九:6、9)。

2. 晋阳古城

晋阳城在北魏时为太原郡治,东魏北齐时期则为别都,是高氏势力中心所在。随着晋阳古城发掘工作的推进,北朝瓦作的材料不断增加,典型单位除了早年发掘的出土单瓣莲纹瓦当的北齐娄睿墓、徐显秀墓,还有近年发掘的晋源苗圃试掘探沟第三、五、七段的⑥层、一号建筑基址⑥层、西南城墙发掘区⑥层等。此外晋阳古城二号建筑基址东侧⑤a层及该层下开口灰坑,很可能包含了毗邻的三号建筑基址倒塌后废弃的北朝和唐代早期建筑构件,可作为重要的参考。在童山龙子寺、三号建筑基址的发掘中,亦均出土了一批北朝时期标本。

要将晋阳古城所出的北朝和隋唐初期的标本进行准确的区分,仍然有一定的困难。但以上述典型单位为基础,结合晚期地层出土的相近标本,还是可以遴选出一组相对明晰的北朝瓦当组合,其均为莲花纹瓦当,复瓣和单瓣皆有,多为莲蓬当心。

复瓣莲花纹瓦当基本不见联珠纹外饰。根据花瓣形态的不同,分三小类。

甲类,弧形外廓向外突出,邻瓣花肉或相连,同瓣内花肉之间有界隔〔图十:1-2〕。当心多饰一大乳丁。

图十 晋阳古城出土北朝瓦当

1-5. 复瓣莲花纹瓦当

6-13. 单瓣莲花纹瓦当

1-2. 甲类(三号基址H23∶11、三号基址H51∶4)

3-4. 乙类(一号作坊H132∶1、三号基址H30∶3)

5. 丙类(一号基址TG7H62∶2)

6-7. 甲类A型(娄睿墓773、徐显秀墓标本419)

8-10. 甲类B型(晋源苗圃TG10554a∶1、TG10676∶4、TG20244a∶2)

11-12. 甲类C型(三号基址J2∶4、晋源苗圃TG10726∶2)

13. 乙类(一号基址T105026∶1)

乙类,弧形外廓不突出,邻瓣花肉不相连,同瓣内花肉之间无界隔〔图十:3-4〕。

丙类,弧形外廓不突出,邻瓣花肉不相连,同瓣内花肉之间有清晰界隔〔图十:5〕。

单瓣莲花纹瓦当根据外饰的不同,分两小类。

甲类,外饰无联珠纹。根据花瓣形态的不同,分三型。

A型,枣核瓣,花瓣无外廓〔图十:6-7〕。

B型,枣核瓣,外有弧尖形的外廓〔图十:8-10〕。

C型,枣核瓣状外廓,内饰细长叶脉〔图十:11-12〕。

乙类,外饰联珠纹。仅可辨识出个别标本,间饰呈“Y”形分叉〔图十:13〕。

参考洛阳地区莲纹瓦当的演变规律,上述标本中,除了甲类复瓣莲花纹瓦当可能是自平城迁洛前后的产物,其余莲花纹瓦当的年代,应均处于北魏迁洛后期至西魏北周时期。

3. 长安城与西岳庙

关中一带所见的北朝晚期瓦当,主要见于长安城的直城门、十六国至北朝时期宫城宫门、北宫一号建筑基址晚期遗存、长乐宫二号遗址晚期陶窑等地点以及西岳庙遗址。目前所见者皆为单瓣莲花纹,瓣数多在十二瓣及以上。可分两小类。

甲类,无联珠纹外饰。仅见于西岳庙遗址,枣核形实心瓣,其三角形间饰较北魏洛阳城所出的单瓣莲纹瓦当有明显的简化〔图十一:1〕。

图十一 关中地区出土北魏末至西魏北周时期莲花纹瓦当

1. 甲类(西岳庙G66H1∶11)

2-4. 乙类A型(十六国至北朝时期长安城宫城城门T1解剖3∶2、T22∶3、T13∶24)

5. 乙类B型(长乐宫二号建筑晚期遗址Y5∶6)

乙类,有联珠纹外饰。多见于长安城内。根据花瓣形态的不同,分两型。

A型,枣核形空心瓣〔图十一:2-4〕。

B型,圆珠形实心瓣〔图十一:5〕。

三 分区特点

在大一统的秦汉、隋唐王朝,云纹和莲花纹瓦当分别盛极一时,成为遍布全国的主流瓦当类型。而夹于其间的十六国北朝政权,瓦当之面貌及变化频率却纷繁复杂,其分区亦与时代走向密切相关。

(一)由差异向统一的转变

十六国到北朝早中期,北方地区的瓦当面貌的发展经历了由差异向统一的转变。十六国时期资料相对丰富的关中、关东、晋阳及东北地区,出土的瓦当,彼此之间体现出高度的差异性,与当时群雄割据的背景相呼应。即便如此,从瓦当纹饰的主题和布局形式入手,亦能找到其中的共性及新的变化趋势。关中、晋阳一带均流行四分布局的云纹、文字瓦当。而关东所出者,在此基础上还显现出多种新的因素。以邺城所出者为例,其A型文字瓦当、云纹瓦当,仍然沿袭四分构图的传统,但新出现了采用乳丁装饰、纵向界隔线的B型、C型文字瓦当,以及几何植物纹瓦当和八瓣莲花纹瓦当。上述标本和伴出的人面纹瓦饰一起,开一时之先河。在东北地区,三燕龙城出土的莲花瓦当中,A、B两型标本亦形成了鲜明的反差,B型标本全然舍弃了四分布局、界隔线等传统要素。若考虑到前、后燕政权占据华北腹地的历史背景,则B型莲纹瓦当的出现很可能源自关中邺城等地瓦当面貌的新变化。

北朝前期平城的营建,则使得十六国时期关东地区的瓦作风格得到了进一步的承袭,双界隔线文字瓦当进一步演变成新的井字界隔文字瓦当,成为平城时代前期最主要的瓦当类型,这与平城营造的工匠来源密切相关。此时,云纹瓦当已不见踪影,半圆形人面瓦饰、四分界隔的布局传统亦很快淡出历史舞台。平城时代末期,以莲花纹、兽面纹、莲花化生为主体的瓦当装饰风格已基本形成,在迁洛之后亦得到直接承袭。相较十六国时期,北朝都城瓦当对地方和边陲地区瓦作的辐射和影响更全面,后者虽在具体造型上多有变化,然大的纹饰类别与都城地区别无二致(详见下节),极大地消弭了十六国时期不同地理单元和政权间瓦作的差异。

(二)东西分野格局的形成

北魏分裂后,关东邺城与关中长安一带的标本再次显现出新的变化。具体来说包括两方面。首先,就目前的出土资料而言,两地的瓦当类型已然不同。邺城一带的东魏北齐瓦当,大体承袭了北魏晚期洛阳城的单瓣莲纹瓦当传统,多数不饰联珠外饰,花瓣数一般不超过十一瓣。而长安城内出土的西魏北周瓦当风格则大相径庭,虽同样以单瓣为主,但多数有联珠外饰,瓣数在十二瓣以上,且流行只勾勒花瓣轮廓的空心瓣。唯在临近潼关的西岳庙,可见到与洛阳、邺城风格相近的实心枣核状单瓣莲纹瓦当。

再者,虽然目前长安一带北朝遗存的积累尚处起步阶段,现今出土的少量标本,并不代表西魏北周瓦当的全貌。但若将视线放得更为长远,则会发现关中、关东的瓦作差异,在隋唐时期仍然存在,而其中的一些源头,很可能要追溯至北朝晚期。隋唐时期,长安、洛阳在同流行莲花纹瓦当的背景下,差异主要体现在两方面:一是单、复瓣莲花纹瓦当所占比重不同,特别是在隋唐前期,长安及周边离宫中复瓣占比尤高,洛阳地区则以单瓣为主;二是两地的瓦当纹饰上存在差异,长安地区的诸多瓦当类型并不见于洛阳,既包括出土数量较多、分布广泛的多种复瓣莲纹瓦当,也包括一些零星出土的线刻状的空心单瓣莲纹瓦当〔图十二:1〕 和变体忍冬纹瓦当〔图十二:2〕。其中的线刻状单瓣莲纹瓦当,与西魏北周时期的标本一脉相承。复瓣莲花纹和变体忍冬纹瓦当,其源头均可上溯至北魏洛阳城。从现有材料来看,这两类瓦当在关东、晋阳等地的东魏北齐瓦当中并未延续下来,则其在北魏、隋唐间的发展缺环,很可能存续于关中地区的西魏北周瓦当中。

图十二 隋唐时期关中地区相关瓦当材料

1. 唐长安醴泉坊 T3H2∶1 2. 仁寿宫·九成宫37号殿址标本12

(三)同政权内都市的瓦作差异

同一政权内部,不同都市之间的瓦作虽然联系密切,但伴随着政治中心的转移,其匠作系统亦随之分化。北魏迁洛以后,约略同时的平城第四期瓦当与洛阳第二、三期瓦当,在变化趋势上仍有诸多共性,如均新出现单瓣莲花纹瓦当、联珠纹外饰,复瓣莲花纹的形态开始内收等。但其具体的纹饰造型差异已逐渐增大。

在东魏北齐时期,同为政治中心的邺城、晋阳二地,这种差异更为突出。以两地均最流行的甲类单瓣莲纹瓦当为例,晋阳所出的A型标本确与邺城所见者对应,然B型、C型似乎皆为当地的特色,其中枣核瓣外附有外廓的B型单瓣莲纹瓦当,在隋唐两京亦流传较广,影响深远。此外,相较邺城地区,晋阳一带的复瓣莲纹瓦当可能占比更高。以上不同,似乎都显示出两地匠作系统的分隔与独立。

四 文化源流

(一)来源

十六国北朝瓦当纷繁的文化面貌,是魏晋传统、北族偏好、佛教装饰因素与南方瓦作影响四方面融合的产物。四种因素相互交错、此消彼长。

魏晋时期的瓦当传统,对十六国北朝瓦当有深远影响。长期以来,基于洛阳、邺城所出的材料,学界一般以装饰三角形锯齿缘的云纹瓦当作为北方东汉末至魏晋时期瓦当的典型代表。在邺城所见的十六国瓦当及平城所见的北魏初期文字瓦当上,确实仍可看到这种外缘装饰的影响。关中地区的十六国云纹瓦当,则较为复古地承袭了本地西汉瓦当中出现的“X”形菱格纹外饰。

但在这一都城的主流类型之外,至少还有两个值得重视的传统。其一是文字瓦当在魏晋时期的余续。西汉中后期,文字瓦当在长安地区仍占有相当的比重,然而在东汉洛阳城及周边的帝王陵寝中,文字瓦当似乎骤然衰颓。不过从现有的材料中,依然可以看到洛阳一带仍有部分文字瓦当得到了延续。洛阳城中曾出土“长乐未央”文字瓦当残块,与近年朱仓村M683集中出土者可互相佐证〔图十三:1-2〕,另在城郊墓葬中曾发现“津门”瓦当〔图十三:3〕,为东汉洛阳南面西侧城门名。以上个例,提示在东汉都城的瓦作体系中,文字瓦当仍有一席之地。

图十三 东汉魏晋时期相关瓦当材料

1. 汉魏洛阳城出土“长乐未央”瓦当(93BLT132∶1)

2. 洛阳朱仓村M683墓园H18∶1

3. 洛阳黄晨、黄芍合葬墓出土“津门”瓦当(M226∶11)

4. 青海海晏三角城出土“元兴元年”瓦当

5. 京师仓出土“吴氏舍当”(标本80T13∶1)

6. 京师仓出土“冢”字云纹瓦当(标本055)

7. 永陵南城出土“千秋万岁”瓦当(T23153∶3)

8. 乐浪所见“大晋元康”瓦当

9. 辽阳三道壕晋墓出土反文“太康二年”云纹瓦当

10. 永陵南城出土四叶莲纹瓦当(J3∶46)

实际上,早在20世纪50年代,学界就曾围绕东汉时期的文字瓦当展开过讨论,围绕青海发现的四分界隔、小字隶书“西海”“元兴元年”等文字的瓦当〔图十三:4〕,其当文“元兴”是东汉和帝还是东晋安帝的年号,学界有不同的见解。从历史背景出发,这例标本确与文献记载的东汉时期复建西海郡的历史背景相符。值得注意的是,在汉京师仓遗址,出土了一件当面布局和字体皆有相似之处的“吴氏舍当”文字瓦当〔图十三:5〕,该遗址还出土了饰“冢”字、外饰多圈菱格纹的云纹瓦当残块〔图十三:6〕。京师仓遗址的主体建筑和出土遗物以西汉时期为主,但还存在打破这一期建筑格局的东汉砖瓦窑。上述两件相对特殊的文字瓦当,与遗址中典型的西汉文字瓦当风格差异甚大,很有可能是这批砖瓦窑烧造的东汉时期产品。如果说前述洛阳所见者尚承袭了西汉长安一带的文字瓦当传统,上述标本则更多地显现了东汉时期的新变化。以邺城所出A型文字瓦当和带铭云纹瓦当为代表的十六国初期瓦当,源头可以上溯至这两类东汉时期标本。

文字瓦当的传统在魏晋时期依旧延续。永陵南城出土的千秋万岁瓦当〔图十三:7〕、朝鲜所见乐浪“大晋元康”瓦当〔图十三:8〕,体现了具有西汉传统的四字篆书瓦当在东北地区的流变。辽阳三道壕晋墓出土反文“太康二年八月造□□德向”(281年)的云纹瓦当作为较明确的纪年材料〔图十三:9〕,是上述东汉以降文字瓦当新风格的延续,同类标本还见于东汉以降的四川和山东地区。以上东汉至魏晋时期文字瓦当的发展轨迹,与十六国时期文字瓦当的兴盛密切关联。

其二,则是东北地区的四叶莲纹瓦当传统。这批标本集中出土于东汉至魏晋时期的永陵南城遗址〔图十三:10〕,有学者注意到,这类标本与后来随佛教而兴盛的莲花纹装饰截然不同,或可命名为叶瓣纹。不过从长时段的视角而言,这类四瓣、六瓣布局的瓦当与后来佛教兴起后流行的单瓣莲花纹瓦当之间,在花瓣形态与瓣数上多有相通之处,因此本文仍采用莲花纹同一命名。三燕龙城流行的A型莲花纹瓦当,显然承袭了这一本地瓦作传统。

以上云纹、文字瓦当和四叶莲纹瓦当三大类,虽主题纹饰不相同,但又有共同的特征,即当面均由界隔线划分,呈现四分布局。这种布局形式,体现了中国传统式图布局的理念,与魏晋以降、佛教流行之后的裂瓣纹构图理念有明显的区别。传统的四分界隔布局,对十六国瓦当有着深刻影响,邺城所见的“大赵□□光□浮图”文字瓦当、几何植物纹、云纹瓦当,平城所见的柿蒂纹、云纹和各类文字瓦当,关中出土的云纹瓦当、“千秋万岁”文字瓦当等,皆延续其风,其布局传统在北朝前期才逐渐消退。

统治者的喜好和选择,是十六国北朝瓦当文化面貌骤变的重要原因。文字瓦当是其中最典型的例子。这一时期,“大赵”“大代”等国号多见于当面,“万岁”“富贵”“皇祚永延”“传祚无穷”等吉语文字逐步发展,在北魏平城时代达到顶峰。云冈窟顶寺院的发掘材料显示,在北魏平城时代后期的皇家佛寺建筑中,这类吉语瓦当已经占据了绝对主流。这种以朴素而直白的文字取代云纹装饰的审美转向,可视作北族统治者入主中原后心态的直观反映。

佛教装饰因素在瓦当装饰上的渗入,经历了漫长的过程。十六国时期,邺城一带后赵“光□浮图”文字瓦当和单瓣莲纹瓦当的出现,是当时佛教繁盛的体现。三燕龙城一带莲花纹从无间饰的四分、六分界隔布局,向有间饰的裂瓣布局转变,亦是旁证。至北朝这一变化并未得到很好的承袭。北魏平城时代早中期,仍以文字瓦当为主流,仅在文字瓦当的当心偶见复瓣莲纹装饰。及至北魏迁洛前后,复瓣莲纹、兽面纹、莲花化生瓦当交替出现,佛教因素终于在瓦当装饰上占据了主要地位。北魏末期,单瓣莲纹瓦当、联珠纹等要素融入当面装饰中,奠定了北朝瓦当的最终格局。

在北魏晚期兴起、北魏分裂后仍然盛行的单瓣莲花纹瓦当,与南朝盛行的单瓣莲纹瓦当纹样十分接近。尽管学界对南方地区莲纹瓦当初始的生产时间尚存在诸多异议,但相较北魏疆域内6世纪以后才开始出现的标本,南方同类瓦当的出现和流行年代显然更早。北方地区同类瓦当的流行,应当是南风北渐的产物。

(二)流向

十六国瓦当与东晋瓦作有着密切联系。在北方,十六国北朝时期中心都城的瓦作向边陲不断传播。这一阶段瓦当的演变,对隋唐及后世的瓦当风格有着深远的影响。

1. 对南方的影响

十六国时期,在战乱频繁的背景下,北方地区大量人口南迁侨置,这在出土瓦件中亦有体现。福州所见半圆形的人面纹瓦饰即为典型例证(见图二:6),在徐州一带亦发现有相近的标本(见图二:5),可能代表了中原北方地区瓦作在不同阶段的南传。有研究提出,东晋时南方骤然出现的兽面瓦当造型亦源自洛阳地区,只是并非源自瓦当装饰而已。

广州一带涌现的一批早期莲纹瓦当同样值得注意。这批莲纹瓦当包括两种,一种饰实心八瓣,莲蓬当心,有三角缘外饰〔图十四:1〕。另一种花瓣稠密,呈线刻空心状,有短线纹外饰,当心饰四瓣或六瓣花,或穿孔,可能为椽当〔图十四:2〕。既往有研究将此组莲纹瓦当标本的年代判定为东晋晚期,笔者认为尚有讨论的空间。将这批瓦当判断为东晋晚期标本的主要证据是其多出土于南朝早期地层,特别是曾发现于2000年广州儿童公园发掘区内的东晋水井(编号J8)。该水井开口于该年度发掘区第层(唐代层)下,为残口圆形砖井,井壁可见铭文砖“泰元十一年(386)十月九日立”。水井中出土器物主要有两类,一类是陶瓷器,包括陶四耳罐、网坠,瓷碗、杯、器盖等;另一类为砖瓦,包括15件文字砖、1件钱文砖、6件莲花纹瓦当,另有零星石、料、角器。报告将水井和井内遗物归为东晋-南朝时期。井中出土文字砖的模印文字与井壁所见砖契合,很可能是水井毁坏后坍塌的原位构件。但其他建筑构件的年代可能与水井的营建并无直接关系,例如出土的“大泉五十”钱文砖,显系汉代遗物。因此,这座水井的纪年铭文并不足以作为判断井中莲纹瓦当年代的确凿证据。

图十四 广州出土东晋莲花纹瓦当

1. 2005T1706H1201∶9 2. 2003T6 ∶31

该组莲花纹锯齿状或短线状外饰具有强烈的魏晋色彩,其外饰与本地区西晋风格的云纹瓦当相近,部分花瓣形态又与邺城地区出土的十六国时期莲纹瓦当标本类似,且在南京地区又未能觅见其源头。同时,其与广州地区所见的其他南朝莲花纹瓦当差异明显。笔者认为这批标本应该是当时北人南迁的产物之一,年代不排除上溯至东晋前期的可能。

北朝与南朝瓦当的关系,一直是学界关注的热点。建康一带曾陆续出土南朝时期的复瓣莲纹、忍冬纹和块面状的兽面纹瓦当。这些题材元素,在北朝瓦当中同样有所发现,但二者的样式不尽相同,应视为佛教影响下装饰的异曲同工。此外应该强调的是,抛开纹样层面的类似,南北朝的瓦作在技术层面有明显的差异。北朝时期盛行压磨黑光瓦件(青掍瓦前身),并逐渐出现琉璃瓦件的萌芽,在建康等地迄今未见南朝同类标本的报道。十六国北朝瓦当当背所见的刻划痕迹,同样不见于建康。

2. 北方地区瓦作的传播

十六国北朝时期,伴随着各个政权的兴起、覆灭和大规模的人口迁徙,瓦作从各政权的中心都城向边塞进一步传播,并体现出鲜明的阶段性特征。

东北朝阳一带的瓦作,在三燕至北朝时期经历了至少三次较大的变化,可谓典例。第一次变化发生在三燕时期。龙城一带的瓦当,从本地传统的有界隔线的四叶莲瓣转变为无界隔的六瓣、八瓣莲花,间饰趋向复杂化,即本地区A型莲花纹瓦当向B型的转变(见图五)。在制作工艺上,这两类瓦当均流行魏晋时期东北地区使用的套接法,即制作时,瓦当当面对接圆形瓦筒,边轮即瓦筒的一部分,与当面分体制作;当背因要切去半圆形筒瓦,会留下“切当”痕迹。稍需补充的是,朝阳地区的三燕瓦当中,A、B两型莲花纹瓦当,均对高句丽瓦当产生了深远影响。A型六瓣界隔莲纹瓦当为高句丽中期瓦当的典型样式,而B型无界隔、饰以间瓣者亦见于高句丽境域的珲春古城村寺庙址,可能与工匠的迁移直接相关。

第二、三次变化均发生在北朝时期。北魏灭燕后,于龙城故地设营州。文明太后掌权时期,于此营建思燕浮图,朝阳北塔发掘所见的大批“万岁富贵”瓦当很可能是这一阶段的产物〔图十五:1〕,根据公布的标本照片判断,其边轮完全脱离,在制作工艺上很可能依然保留了套接法传统。北魏迁洛前后盛行的复瓣莲纹瓦当,在朝阳一带鲜见报道。然而北朝晚期流行的单瓣莲纹瓦当,在朝阳则十分常见〔图十五:2〕,且出土标本的制作工艺已转变为对接法,即制作时瓦当与边轮一体成型,筒瓦接于瓦当背面。从单纯纹饰的效仿到制作工艺的演替,体现出边陲重镇与中心都城之间瓦作联系的逐步加强。

图十五 三燕龙城出土北朝文字瓦当和莲花纹瓦当

1. 朝阳北塔出土“万岁富贵”文字瓦当(T85∶79)

2. 朝阳北大街出土莲花纹瓦当(04CLVI排∶65)

冀蒙一带北朝城址出土的瓦当体现出类似的阶段性。陈永志曾对内蒙古地区出土的北朝瓦当进行梳理,指出在种类上以单、复瓣莲花纹为主,亦有少量兽面、文字、莲花化生瓦当的报道。不过在展开讨论前,有一些材料的年代尚需加以辨别。如托克托县云中古城出土的兽面纹瓦当〔图十六:1〕,从其边轮形制和兽面造型来看,与北朝都城地区的兽面瓦当迥异,无论是高浮雕的造型抑或兽面的纹样,都更接近金元时期标本。另1980年代和林格尔县文管所在土城子古城曾采集到1件角抵瓦当〔图十六:2〕,有两健硕小儿相抵,旁有网格纹底衬,外饰一周联珠和卷云忍冬纹,边轮窄而低平。值得注意的是在该城址后续的发掘和整理中,并未报道过同类瓦当。王银田已对其年代提出质疑。这一孤例尚待更多的旁证来确认其年代。

图十六 年代需辨析的标本

1. 托克托云中故城采集TBC∶9

2. 1980年代和林格尔土城子采集

3. 云冈第9、10窟窟前采集

4. 云冈窟顶辽金寺院遗址T205072∶1

以年代相对确定的文字、莲花和莲花化生瓦当为例,这一区域的瓦当,从北魏早中期的“万岁富贵”文字瓦当〔图十七:1〕,转型至5世纪末、6世纪初迁都前后的宝装复瓣莲纹瓦当〔图十七:2-5〕和兽面纹瓦当〔图十七:6〕,最后至北朝晚期,在保留复瓣莲花纹瓦当及莲花化生瓦当传统的同时〔图十七:10-11〕,兴起单瓣莲花纹瓦当〔图十七:7-9〕。另值得注意的是,这一地区发现的北朝晚期瓦当,其稠密而略显简化的复瓣、单瓣莲纹与圆乳丁当心的组合,似乎与平城(见图七:17-23)、晋阳(见图十:4)而非洛阳地区的瓦当更为接近,可能在一定程度上,折射出北魏晚期边镇与洛阳的疏离。

图十七 冀蒙一带城址出土典型北魏瓦当

1. “富贵万岁”文字瓦当( 托克托云中古城TBC∶5)

2-5、10. 复瓣莲花纹瓦当(托克托云中古城TBC∶6、TBC∶8、尚义土城子采集∶27、和林格尔土城子IIIT173∶2、尚义土城子采集)

6.兽面纹瓦当(呼和浩特坝口子城址出土)

7-9. 单瓣莲花纹瓦当(和林格尔土城子IIIT25∶4、和林格尔土城子IIIH9∶1、和林格尔土城子IIIT34∶3)

11. 莲花化生瓦当(托克托云中古城TBC∶10)

3. 对隋唐及后世的影响

在十六国北朝的历史进程中,曾经风行一时的云纹、文字瓦当先后退出历史舞台。北朝中晚期独具特色的莲花化生、兽面纹样瓦当,在隋唐时期并未得到流行和推广。最为主流的莲花纹瓦当,则得到了后世全面的承袭,联珠纹外饰和莲花纹瓦当结合并逐步普及,在隋唐时期成为辐射全国的典型样式。直至唐末王朝崩解之前,这种以北朝产品为基础形成的莲纹瓦当几乎成为中华大地上瓦当装饰的不二选择,并对北方草原地区、朝鲜半岛和日本的瓦作产生了深远影响。就北朝晚期的瓦当面貌而言,各中心城址之间存在着较多的差异。隋唐瓦当的典型样式,并非直接来源于一地,更似长安、邺城、晋阳地区的风格交错融合。长安、邺城的影响自不必复述,而晋阳作为李唐龙兴之地,在隋唐瓦当形成的过程中所扮演的角色,亦值得引起充分的重视。

值得注意的是,在一些特定的遗址,北朝瓦当甚至可产生更长时段的影响。早年日本学者在云冈石窟第9、10窟窟前发现的一类带联珠纹的、边轮低平的宝装六复瓣莲纹瓦当标本(见图十六:3),曾一度被认为是北魏时期莲花纹瓦当。然而近年来类似瓦当在窟顶辽金寺院遗址中亦有出土(见图十六:4),还有与大量辽金时期遗物伴出,表明这类标本应该是晚期仿烧的复古产物。

五 余论

瓦当的学术价值,不仅在于其构件自身,更在于它是了解建筑遗址乃至城市沿革的媒介。以系统的瓦当谱系框架为参考,我们可以对一些重要遗址的性质和年代做进一步的思考。如被认定为北魏太官粮储遗址的操场城二号建筑基址,从出土瓦当的类型和数量统计来看,大多数标本属于平城四期,意味着该基址很可能在迁洛以后经历了较大幅度的修缮。但与此同时,该基址也伴出一些年代颇早的平城一期瓦当标本。虽然存在后期扰动以及旧瓦挪作新用的可能,但这一线索确实提示操场城一带大型建筑基址可能存在较为复杂的沿革,需要通过未来进一步的发掘和解剖来探寻。

实际上,在平城的永固陵、云冈窟顶寺院等遗址,同样出土了迁洛以后修缮的瓦件。在谱系同样相对完善的北魏洛阳城,我们亦可以看到早期营建的遗址中出土不同期别修缮用的瓦当,晚期营建的遗址中同样也会有早期瓦当的发现。这提示我们,尽管文献史料的记载提供了重要的线索和辅证,但瓦当年代的准确判断,仍然要以典型单位、层位关系、遗物自身的类型框架及详实的数据统计为基础。

通过长时段、大范围瓦当资料的梳理及谱系的构建,我们可以进一步看出不同地区的重要城址之间瓦作的关联与差异。这揭示出,不能以单线进化的视角看待这一时期瓦当的发展谱系。即使是一些政治、地理上关联密切的城址,其瓦当的纹样、制作工艺及变化的方向、速率,都很可能存在不同。

在中国历史时期考古中,基于文献史料和纪年文物的丰富,许多出土遗物的断代难题得到了极大的缓解。不过以十六国北朝时期的瓦当这一标型器为例,可以看出其材料的积累方面仍存在广阔的增长空间,在具体遗物的年代判别上,亦存在诸多未尽之处。以重要的城市遗址为中心,以科学考古工作获得的标本为主体建立基础资料的数据库,在充实个案的基础上完善时代整体框架,是在未来深入的研究阐释之前,亟待完成的基础工作。